К вопросу об определении колонизационных путей в Поонежье

Автор: Побежимов Андрей Иванович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3 (108), 2010 года.

Бесплатный доступ

Русский север, историческая география, поонежье

Короткий адрес: https://sciup.org/14749707

IDR: 14749707

Текст статьи К вопросу об определении колонизационных путей в Поонежье

Определение возможных маршрутов, по которым проходило освоение западной части Русского Севера, является важной задачей, без решения которой невозможно ответить на вопрос о том, как происходило формирование русского населения на этой обширной территории. Под понятием «колонизация» понимается «массовое крестьянское переселение», «процесс расширения этнической территории» [8; 52].

Информация о многих путях не встречается в письменных источниках, и единственным свидетельством их былого существования могут служить топонимические данные, различные исторические, географические и этнографические сведения XIX–XX веков. «При первом взгляде на карту становится ясно, что только реки могли быть в XIV–ХVI вв. дорогой, по которой устремился поток новгородских колонистов. Тележных дорог не было. Для того чтобы перебраться из бассейна одной реки в другую, приходилось переходить сузём (лесной водораздел) волоком» [8; 43].

Путь новгородцев с юга на север шел по рекам Волхов и Свирь в Онежское озеро. Дальше было несколько путей. Первый из них лежал севернее – по р. Водле до р. Мышьи Черева, и через оз. Волошово, или Волоцкое, и Кенозеро выходил к р. Онеге [22; 91]. В Писцовых книгах Обонеж-ской пятины путь к Онеге назывался «Волочок Кемской» и считался старой дорогой: «…в гости тою дорогой ныне не ездят – ездят новою дорогой» [2; 177]. «Новой дорогой», по мнению А. Н. Насонова, был вытегорско-каргопольский путь. Далее вниз по Онеге и по р. Моше путь уходил в сторону Вельско-Важского края, а ниже по Онеге через волок, соединяясь с рекой Емцой, направлялся в Северную Двину. Кроме того, по р. Онеге он шел к Белому морю [22; 91].

Второй путь проходил через р. Вытегру, впадающую в Онежское озеро, «затем волоком на озеро Лаче и оттуда Каргополем на Онегу» [8; 44]. Остается выяснить, где проходил этот волок. В подобных случаях можно использовать результаты современных топонимических исследований, в которых предпринимается попытка выявить древние топоосновы со значением ‘путь, дорога, волок’. Одним из таких топонимических маркеров водно-волоковых путей яв-

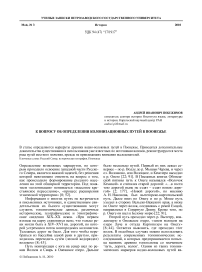

ляется топонимическая основа ухт-, для которой реконструировано значение ‘волок’ [20; 213]. Она присутствует в целом ряде гидронимов, в том числе в названии р. Ухта. В самом верховье р. Ухта практически смыкается с р. Чемсора, которая относится к бассейну Онежского озера (рис. 1). По мнению И. И. Муллонен, в пользу данного предположения свидетельствует то, что в этом месте по предполагаемому волоку проходит сухопутная дорога [20; 210].

Другим примером, где основа ухт- указывает на водораздельные волоковые объекты, является Ухтомский волок в Белозерье, который активно использовался древнерусским населением в XI– XIII веках [14]. Он разделяет две реки с основой ухт-: Ухтому, которая течет из оз. Волоцкого в Белое озеро, и Ухтомицу, вытекающую из оз. Долгое в оз. Воже (бассейн р. Онеги).

Далее из оз. Воже маршрут древнерусской колонизации, по всей видимости, проходил по р. Свидь в озера Лача и Онегу (рис. 1). Казалось бы, здесь ситуация понятна, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что участок р. Онеги от самого верховья до устья р. Волошки на протяжении 30 км представляет собой серию сплошных порогов, река в этих местах извилистая, узкая, с высокими берегами, и только за устьем р. Волошки Онега становится спокойной [10; 77]. Поэтому не исключено, что путь из оз. Лача в Онегу мог иметь обходной вариант, возможно, по одному из притоков оз. Лача – р. Кинеме. В верховье р. Кинема очень близко подходит к р. Во-лошке. Скорее всего, именно в этом месте, через болото Кинемская Чисть, и пролегал волок, соединяющий две реки (рис. 1). Кроме того, через р. Лейбушу р. Кинема соединялась с реками Во-лошкой и Онегой. Благодаря этому обстоятельству еще в конце XIX – начале XX века она имела важное хозяйственное назначение: по реке и ее притокам сплавлялся лес до оз. Лача и по Онеге к Архангельскому порту [13; 27].

В новгородский период освоения Севера эти водные артерии активно использовались, вначале, видимо, в промысловых целях, а впоследствии русским крестьянством Белозерья в освоении территорий верховья Онеги и бассейна р. Волошки. В данном случае весь водноволоковой путь от оз. Вожа до устья р. Волошки и Онеги сопровождается названиями болот с термином «чисть» (Долгая Чисть, Свидская Чисть, Средчисть, Еломенская Чисть, Кинемская Чисть, Камская Чисть). Примечательно, что в среднем и верхнем течении р. Волошки подобная топонимическая модель полностью отсутствует и вновь появляется на участке, где река сближается с верховьем Кинемы. Отсюда и до устья Волошки количество наименований болот с термином «чисть» снова возрастает (Малошаль-ская Чисть, Новочисть, Большая Чисть) (рис. 1).

По определению Ю. И. Чайкиной, «чисть – это моховое болото, не заросшее лесом» [28; 21]. Уже в XV веке cлово «чисть» отмечено в документах

Рис. 1. Охтомский волок

Ферапонтова монастыря и писцовых книгах города Белозерска. В это же время оно присутствует в псковской деловой письменности и не используется в письменных источниках других районов России [28; 21]. Ю. И. Чайкина делает предположение, что слово «чисть» было привнесено в среднее Белозерье выходцами из новгородских и псковских земель уже в XV веке или значительно раньше. Ареал распространения этого древнерусского термина помечает один из путей новгородской экспансии восточного побережья оз. Воже, Лача, верховья Онеги, среднего и нижнего течения р. Волошки.

В устье р. Волошки писцовые книги второй половины XVI века фиксируют одну из самых крупных в верховье Онеги Устьволжскую волость с 35 деревнями, с характерным для Бело-зерья середины XVI века набором отчеств и прозвищ (Белава, Усачевы, Онишины, Шушери-ны, Пироговы, Махонины, Останины, Сапулины, Костины, Левины, Климовы, Ларины) [7; 370– 378], [6; 184–204]. Идентичность в антропонимии двух регионов – это еще один фактор, свидетельствующий в пользу связей с Белозерьем.

К востоку от оз. Лача и р. Волошки мы вновь сталкиваемся с крупным водным объектом с основой ухт- или охт-. Речь идет о реке Охтомица (правый приток Волошки). Его географическое расположение позволяет предположить, что он должен был использоваться как средство сообщения в разные периоды истории. Впадая с востока в Волошку (крупная водная магистраль из Белозерья в Онегу), р. Охтомица в своем истоке практически соприкасается с началом р. Вель, которая, в свою очередь, вместе с р. Вагой входит в водную систему Северной Двины. В данном случае река Охтомица как приток Волошки была звеном этого важного водно-волокового пути из Белозерья в Северную Двину. Он мог выглядеть следующим образом: Белое озеро – р. Свидь – оз. Воже – оз. Лача – р. Онега – р. Кинема – р. Лейбуша – р. Волошка – р. Охтомица – р. Вель – р. Вага – р. Северная Двина (рис. 1).

В районе устья р. Охтомицы, где, судя по писцовым книгам середины XVI века, находилась самая многочисленная группа деревень волости Охтомица [7; 383–386], встречается несколько названий болот с термином «чисть», также наблюдается скопление названий с древнерусским суффиксом -ец, -ица (Пелевица, Вохтомица, По-лошица, Котовица, Пертовец, Пеноватица) (рис. 1). Этот суффикс, по мнению А. К. Матвеева, характерен для территорий раннего освоения древнерусским населением и является древненовгородским. Названия с этим суффиксом могут считаться архаичными [17; 67].

В бассейне р. Охтомицы есть два географических объекта, в названии которых содержится прямое указание на существующий в этом месте путь. В устье р. Охтомицы расположено Маткозе-ро (приб.-фин. matk ‘путь’), а в самом верховье, там, где, вероятно, проходил волок от верховья Охтомицы и оз. Вельское к верховью Вели, – ручей Матка (рис. 1). Подобное расположение гидронима с прибалтийско-финской основой matk- на сухопутном участке водно-волокового пути свидетельствует о том, что волок «использовался в прибалтийско-финское время» [20; 212]. В этом контексте следует отметить особенность размещения топонима с основой matk- рядом с поселениями в верховье реки Охтомицы, в районе, который в писцовых книгах называется «Валдиево» [7; 383– 386] (рис. 2). В основе данного ойконима лежит древний прибалтийско-финский антропоним Vald (приб.-фин. vald ‘сила, мощь, господство’) [19; 94].

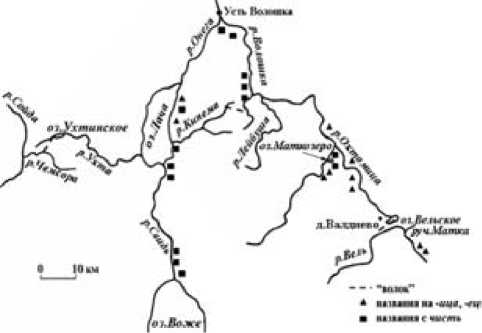

Рис. 2. Беричевский волок

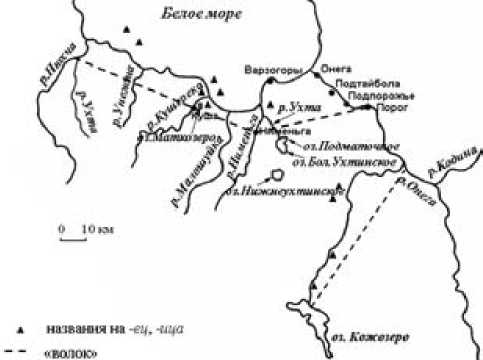

Рис. 3. Поморский волок

Вернемся к «Кенскому волоку», где в районе Кенозера начинался другой водно-волоковой путь в Устьмошу и низовье Онеги. Преимущественно он был водным и проходил через р. Почу и оз. По-ча, откуда вытекала р. Ундоша. Первая часть пути завершалась в Ундозеро (рис. 3). От Ундозеро, по реке Иксе, с одной стороны, он уходил на восток, в район Устьмошского стана к современному поселку Оксовский (рис. 2). На север, по существующей системе рек и озер (Ундозеро – р. Енза – Ензозеро – р. Плоская – оз. Плоское – р. Черневка – оз. Чер-невское – р. Межозерка – оз. Межозерское) он, по всей видимости, сообщался сухопутным волоком с южной частью оз. Кожезеро, а по р. Коже – с р. Онегой (рис. 2).

Подтверждением того, что в этом месте когда-то проходил путь, является сам факт существования гидронимов Кожеозеро и Кожа. И. И. Мулло-нен отмечает, что подобные топонимы, как правило, являются наименованиями верхних водных объектов, но существует еще одна особенность, объединяющая упомянутые гидронимы, – прохождение через них водно-волоковых путей, соединяющих различные водные системы [20; 293]. По всей видимости, он являлся более труднодоступным, чем «Кенский» волок, но многочисленность древнерусской топонимии в районе бассейна рек Ундоша, Икса, Кожа и оз. Ундозеро показывает, что этот водно-волоковой путь был задействован на ранних этапах колонизации Севера. В этой связи стоит отметить большое скопление топонимов с древненовгородским суффиксом -ица, -ец, которые «помечают путь новгородского продвижения на восток и северо-восток» [20; 75]. В основном они встречаются в районе рек Ундоша, Икса и оз. Ун-дозеро (Тоновец, Треугольница, Еловец, Сосновец, Каливец, Бобровец, Тугаринец, Шортомец, Кри-вец) (рис. 2). Другим признаком использования данного водно-волокового пути древними новгородцами является распространенность в бассейне р. Ундоши русскоязычных названий с древненовгородской основой острец-, остреч- – ‘окунь’ (Остричное, Острочиное, Большое Острочиное, Малое Острочиное) (рис. 3). Они повсеместно присутствуют в местах прохождения наиболее крупных водно-сухопутных артерий. «В свое время основа острец- была достаточно продуктивной в русской топонимии в Новгородских владениях и часто встречается вдоль водного пути из Онежского озера в Белое море» [20; 143]. Кроме того, она имеет «выход на решение этноисторических задач», «помечает места относительно раннего русского освоения» [20; 143]. В свою очередь, последний участок пути – р. Кожа – представляет собой систему порогов, каждый из которых имеет свое название. Наряду с иноязычными (Рашпур, Юг, Кямус, Чопуй, Сиванга, Тесла) присутствуют русскоязычные наименования, в том числе с древненовгородским суффиксом -ица, -ец (Котел, Не-стеруха, Кобыляк, Железные ворота, Борец, Оль-ховец, Кривец). Из-за многочисленности порогов водный путь по р. Коже неизбежно должен был сопровождаться идущим вдоль реки волоком, который и в наши дни сохранился как действующая «зимняя» дорога (рис. 3).

Не исключено, что результатом использования именно данного водно-волокового пути как в прибалтийско-финский период истории, так и в период новгородской колонизации Севера было образование двух центров заселения, отмеченных в писцовых книгах XVII века – волость в Ундозере (6 деревень) [3; 177–179], а также волостка на р. Коже в устье Кожи и соседняя волостка Чекоево. Прозвища жителей двух последних волосток, большинство из которых, вероятно, могут считаться прибалтийско-финскими (Чекоевы, Лендоевы, Дятлевы, Левковы, Ребуевы, Перхуревы, Пянтины, Жеравковы), несмотря на отдаленность территорий, в одинаковой степени были распространены в середине XVI века как в районе устья Кожи и во-лостке Чекоево, так и в Восточной Карелии [7; 464–471], [2; 188–199]. При этом они не встречаются в соседних волостках низовья Онеги – Вазе-ница, Пияла, Кутованга, Фехталима, Рагонима и Турчасов [7; 431–467]. Отдельные прозвища жителей Ундозерской волости указывают на происхождение, возможно, какой-то части ее населения из района Кенозера и Устьмошы. В писцовых книгах называется «Якимка Кенозерец», «Ивашка Кено-зерец», «Устьмошанин Михалка Гаврилов», «Усть-мошанин Мелешка Чешихин» [3; 477–478].

Там, где заканчивался «Кенский» волок, маршрут новгородской колонизации, как уже говорилось выше, имел два направления: на север – по р. Онеге к Белому морю, и на восток – по р. Емце в Северную Двину. Но и здесь, вероятно, могли иметь место трудности, связанные с вынужденным передвижением по сухопутным путям, особенно к низовью Онеги. Причиной этому были знаменитые Бирючевские пороги. За р. Мошой (правый приток Онеги), ниже поселка под названием Наволок, расположена д. Пустынка. С этого места начинался знаменитый «Емецкий» волок (рис. 4). Отсюда новгородцы тянули суда в р. Емцу и далее плыли к Северной Двине. Прямо за Пус-тынкой на протяжении 30 км тянутся пороги и пе- рекаты, самый большой из которых называется Большая Голова [10; 100]. На протяжении всего этого расстояния из воды выступают «каменные столбы», а берега реки скалисты и неприступны. По словам местных жителей, переплыть это место можно только на небольших «плотиках». Сложно сказать, насколько преодолимо было это препятствие в древности, но те топонимы, с которыми приходится сталкиваться на месте предполагаемых сухопутных путей, безусловно, могут служить косвенным подтверждением их существования. К числу наиболее важных топонимических меток, как правило, маркирующих большинство волоков, относятся гидронимы с прибалтийско-финской оcновой matk- ‘дорога, путь, волок’. К западу от современного п. Улитино, где сегодня заканчивается дорога, идущая от п. Оксовский, лежит Мат-козеро. Примерно в километре к северу от него расположено оз. Острячье (рис. 2). Похожая ситуация наблюдается к востоку от Онеги, где р. Ше-лекса с севера впадает в Емцу. В устье Шелексы сегодня расположен п. Савинский, и через него проходит грунтовая дорога в Онежский район к д. Ярнема. Судя по всему, древнерусское население было хорошо знакомо с этим волоком. В самом начале он маркируется двумя гидронимическими объектами, лежащими вдоль дороги, – озерами Малое Острячье и Большое Острячье – и в конце, примерно в 15 километрах от Онеги и д. Ярнема, дорогу пересекает р. Сиверица (диал. «сивер» означает «север») [25; 156] (рис. 4). Возможно, что нахождение отдельных географических объектов, в названиях которых присутствует информация о частях света, в районе сухопутных путей – явление неслучайное. Некоторые из них могли выполнять роль ориентира (название р. Си-верицы указывало на северное направление, то есть к северу от дороги).

Рис. 4. Онего-Двинской волок

Кроме того, р. Шелекса сама являлась доступной водной артерией для проникновения на территории, лежащие к северу от бассейна Емцы. В своем верховье она соединяется трехкилометровым волоком с системой водоемов: Торосозеро – р. Сухая – оз. Долгое – Тегрозеро – оз. Белое – оз. Кара-сево – оз . Андреяновское и, таким образом, близко подходит к бассейну р. Кодина, сообщаясь с ней сухопутным волоком (рис. 4).

Использование этих сухопутных и водных путей в прошлом согласуется с картиной расселения в середине XVI века. Современные населенные пункты Улитино, Ярнема, или Погост (так называет эту территорию местное население), входили в состав самой южной и крупной в низовье Онеги волостки – Ордомский погост (35 деревень) [4; 414–420]. Здесь заканчивались сухопутные пути – с запада из густонаселенного Устьмошского стана, свидетельство о котором есть в грамоте князя Святослава за 1136 год, где говорится о новгородском становище «на Волоци в Моши»; «другой Моши, кроме втекающей в Онегу, мы не знаем», – пишет А. Н. Насонов [22; 92], и с востока, где на месте п. Савинский писцовые книги середины XVI века отмечают волостку на реке Шелексе (10 деревень) [7; 420–422]. Ранее, в середине XIV века, эти земли под названием «Шастозеро» были включены в «Список Двинских земель» [24; 26]. В документе, видимо, идет речь именно о волостке Шелекса. В «Платежной книге Каргопольского уезда» середины XVI века говорится: «…в волостке Шелекса на речке на Емце и на Шестове озере» [5; 420– 421]. И наконец, в верховье Шелексы, на Щукозе-ре, письменные источники упоминают д. Щукозе-ро [1; 98–99], а к северо-западу от него, на р. Кодина – волостку Поле (4 деревни) [7; 472–473]. Возможно, в результате переселения крестьянских родов из устья Шелексы в бассейн Кодины к середине XVI века в волостках Шелекса и Поле сложился сходный «фамильный» состав. В волостке Шелекса в числе деревень, названия которых имеют антропонимическое происхождение, писцовые книги называют Князевскую и Носковскую Скомороховскую [7; 420]. Наиболее распространенными прозвищами в волостке Поле были Носковы и Князевы [7; 472], [1; 93].

Cведения о д. Щукозеро и проходившем через нее волоке под названием «Щукозерская дорога» мы находим в «Купчей» за 1550 год, где говорится о продаже турчасовцем Василием Тимофеевым владений своего отца в «Польском усолье», состоявших из варницы и участка леса по Щукозерской дороге вверх по р. Курусе [1; 98–99]. Таким образом, можно предварительно определить месторасположение «Щукозерской дороги». Под «Польским усольем» понимается территория соляных разработок в волостке Поле на р. Кодина (правый приток р. Онеги [7; 472– 473]). На современных топографических картах р. Куруса является южным притоком Кодины, а в настоящее время заброшенная деревня Щукозе-ро, чьим именем и была названа эта дорога, на- ходится в 30 км к юго-востоку от современной д. Поле на р. Кодина (Онежский район, Архангельская область) (рис. 4).

С юго-востока, рядом с д. Поле, где заканчивается «Щукозерская дорога», в р. Кодина впадает Матручей. Далее к юго-востоку можно отметить два русскоязычных гидронима: оз. Дорожное и ручей Дорожный (рис. 5), происхождение которых, видимо, связано с русскоязычным периодом истории населения низовья Онеги. Не исключено, что перед нами классическое переводное название (калька) в прошлом прибалтийско-финского топонима с основой matk- . Данный путь, вероятно, уже существовал в более древние времена и использовался местным прибалтийско-финским населением Поля и Щукозеро. А. К. Матвеев отмечает в районе населенного пункта Поле много субстратных названий урочищ, «которые в старину, видимо, были местожительством чуди, впоследствии обрусевшей» [18; 84]. Сегодня рядом с деревней Поле еще сохранились полуразрушенные дома деревни с названием Кало-минка. Ойконимическое название имеет прибалтийско-финское происхождение, в котором второй элемент -мина восходит к -niemi – ‘мыс’, а в первом может скрываться kala – ‘рыба’. Писцовые книги середины XVI века среди деревень волостки Поле называют заброшенные в то время поселения, одно из которых – «селище, что была деревня Нахоикола», в другом варианте – «Хаикола» [7; 473], [5; 273]. В названии вычленяется прибалтийско-финский ойконимный суффикс -la, присоединенный к карельскому антропониму Хайко, Хайкой. L-овая модель, как правило, указывает на раннее происхождение ойко-нима [20; 243].

«Щукозерская дорога» сохранилась до наших дней и представляет собой «зимник», непригодный для большинства видов автомобильного транспорта. Начинается она примерно в километре от деревни Поле и помимо Щукозера пересекает две еревни – Усолье, по словам местных жителей, – бывшая Курсановская, а в писцовых

книгах середины XVI века – Куруса Каневская [7; 472], и нежилую деревню Чюново (рис. 4). Сложно сказать, какую протяженность имела «Щукозерская дорога» в середине XVI века. Не исключено, что она начиналась в деревне Щуко-зеро и заканчивалась в волостке Поле, но сегодня через заброшенное село Щукозеро тянется дорога до п. Обозерский, неизвестно когда получившая название «Чуновский тракт». До конца ХХ века он поддерживался в относительно хорошем состоянии, но в настоящее время на отрезке Поле – Щукозеро полностью запущен и не приспособлен для транспорта. От п. Обозер-ский идет трасса, которая уходит к низовью Северной Двины, соединяясь с п. Брин Наволок и д. Волок (рис. 4). Можно допустить, что и в прошлом здесь проходила дорога, связывающая два региона: нижнеонежский и нижнедвинский, но начиналась она, скорее всего, к западу от «Щукозерской дороги», от берегов Онеги, где в наши дни в 12 км от устья р. Кодины еще сохранились остатки деревень Пянтино и Наволок. Происхождение последнего ойконимического названия, на наш взгляд, вполне могло зависеть от проходившего на восток водно-волокового пути. С похожим примером мы сталкивались ранее, когда речь шла о «емецком» волоке и расположенных рядом деревнях Пустынка и Наволок (рис. 4). Слово «наволок» имеет несколько объяснений: сенокосное угодье [28; 114], низменное место, пойма [21; 386] и мыс, полуостров [20; 113]. Современное население деревни Анцифоровский Бор, рядом с которой находится деревня Наволок, считает, что деревня получила свое имя благодаря тому, что каждую весну во время разлива Онеги на берег наволакивает много льда и грязи – отсюда и пошло название «Наволок». Но то, что деревни с таким названием довольно часто располагаются в конце или начале ныне существующих дорог, придает этому термину применимо к поселкам и деревням еще одно значение – населенный пункт, через который проходил волок. В данном случае путь мог начинаться в д. Наволок на Онеге и завершаться в низовье Северной Двины в п. Брин Наволок и д. Волок, а «Щукозерская дорога» была его частью. В д. Щукозеро (Большие Озерки) сохранилось предание о происхождении деревни от беглых «пугачевцев», которые осели в этих глухих местах, скрываясь от властей. Но первоначально их путь лежал в Соловецкий монастырь. В старину от низовья Северной Двины до Онеги через Щукозеро проходил «Челмогорский» тракт. По этому пути, по словам местных жителей, в разные времена в их места приходили сначала участники Пугачевского восстания, а впоследствии беглые крестьяне. По «Челмогорскому» тракту, проезжая через Щукозеро, направлялся с обозом в Москву М. В. Ломоносов.

С другим примером, где термин «наволок» может указывать на прохождение волока, мы сталкиваемся в бассейне р. Мехреньги (правый приток Емцы; бассейн Северной Двины). Он соединял Емцу и верховье р. Шорды. В писцовых книгах середины XVI века упоминается деревня с названием Великий Наволок в волостке Никольский погост, стоящая на том месте, где он завершался [7; 406–407] (рис. 4). Как вероятный результат существовавших связей через Емцу с низовьем Онеги в верховье рек Мехреньги и Шорды к середине XVI века образовалась группа деревень с названиями Натнема, Аланема, Леннема, Параненя, Тешепельда, Кусдемема [7; 407–411]. Большое количество похожих по форме ойконимов с прибалтийско-финскими терминами «нема» и «пелда» встречаются только в одной области Каргопольского уезда – в низовье Онеги (Пертнема, Хехтонема, Рагонима, Паче-пельда, Пирзопельда, Качепельда, Сырнема, Пурнема) [7; 435–448]. Не исключено, что вместе с пришедшими по существующему волоку группами населения с низовья Онеги в верховье рек Мехреньга и Шорда были перенесены те формы адаптации прибалтийско-финских названий, которые там сложились уже раньше.

Можно предположить, что, когда образовалось основное число поселений с постоянным крестьянским населением, стало возможным обустройство более или менее доступных сухопутных путей и по ним можно было перемещаться не только пешим, но и тележным ходом. «Если до этого через Поморье проходили в основном колонизационные пути, то со второй половины XVI в. и все XVII столетие оно пересекалось сетью магистральных административных и торговых путей к Белому морю и в Сибирь» [12; 9]. Таким образом, на Севере стали возникать первые дороги, скорее напоминающие современные «зимники». Наше представление о том, как они выглядели, складывается в основном по описаниям русских путешественников конца XIX века. Их характеристика содержится в этнографическом очерке А. Шустикова, посвященном путешествию по Вельскому уезду Архангельской губернии в 1894 году. «Из Заозерья до Зеленой волок считается 25 верст, но в действительности, надо полагать, он гораздо длиннее, ибо дорога идет только до реки Пигомы – 7 верст – более или менее прямо, держится одного направления на север, но затем становится очень поворотистою, и в данном случае как нельзя более уместна народная поговорка о расстояниях “баба меряла клюкой, да махнула рукой”. Да дороги в буквальном смысле слова и нет, а есть только небольшая и извилистая тропа (“што заяц выклюксал” – по замечанию моего ямщика), по которой летом с трудом проходят, а зимой еще с большим трудом проезжают в возможно узких санях, да и то “ступью”, т. е. шагом и с топором в руках, так как ежечасно приходится выходить из саней и прорубать или очищать себе дальнейший путь. Надо сказать, что тропка эта идет густым дремучим лесом, где еще “из веков топор не бывал”, кроме чистки дороги; и толстым слоем снег лес этот гнет к земле и ло- мит, ломит также его и ветром, отчего на дороге постоянно находится валежник, через который, если может лошадь перескочить, то ладно, и в противном случае ямщик выходит и, перерубивши валежник, сбрасывает с дороги, и мы опять двигаемся до следующего препятствия и т. д. Если же валежнику в одном месте очень много и расчистить путь трудно, то объезжают его стороной, срубая лес там, где сани не проходят меж деревьев. Вот почему дорожка эта и является очень извилистою, вечно меняется в своем направлении. Ехали мы волоком этим часов 7 или 8, не меньше, и принимая во внимание наши остановки, все же, думается, он не менее 35 верст, а никак не 25» [29; 171–172]. Далее приводится пример того, как при помощи географического названия маркируется волок: «От церкви волок 16 верст, посреди которого есть громадная гора, называемая “волоковая”, спуск к коей тянется на ½ версты, хотя и отлого» [29; 176].

Уже упоминалось, что один из путей новгородцев к Белому морю, а точнее, к берегам восточной части Онежской губы шел по Онеге. Параллельно ему «от северной оконечности Онежского озера, от нынешнего Повенца, через Матко-зеро, шли пути в Заонежские погосты на реки Выг, Суму и Нюхчу прямо к берегам Онежской губы» [24; 15]. При этом некоторые исследователи считают преимущественным направление по р. Суме [8], [9] и придают особое значение территории Нижней Сумы в освоении Поморья [8; 145].

Далее на восток продолжаются поморские земли с многочисленными населенными пунктами под названиями «Карельский берег» – до устья Онеги, «Онежский» и «Летний берег» – от Онеги до Архангельска. При большой протяженности побережья Белого моря с запада на восток уже в прошлом здесь неизбежно должны были существовать пути сообщения – как водные, так и сухопутные. Главным из них, естественно, был морской. Впоследствии здесь стали возникать первые поселения древнерусских колонистов, «преимущественно в низовьях многочисленных порожистых рек» [11; 4]. По всей видимости, эти процессы имели место и на территории «Карельской стороны» – так в писцовых книгах назывались земли к западу от устья Онеги, а земли к востоку от устья реки именовались «Двинская сторона» [7; 450–459]. В низовье рек Кушерека, Малошуйка и Нименьга уже в середине XVI века писцовые книги сообщают: «…на море на Ко-рельской стороне по реке по Куше волостка Куша, а в ней тяглых 11 деревень», «у моря на реке на Неменге волостка Неменга, а в ней тяглых 9 деревень и треть деревни», «на море на Корель-ской стороне на Ворзогорах», «на море на Ко-рельской стороне в Шуике» [5; 278–288]. По одному из преданий, записанном С. В. Максимовым в середины XIX века, село Нименьга было заселено еще во времена Ивана Грозного [15; 339]. Кроме того, рядом с устьями рек Кушерека, Ма-лошуйка, Нименьга можно отметить скопление топонимов с древненовгородским суффиксом -ец, -ица, образованных как от русскоязычных, так и иноязычных основ: урочище Варницы, гора Калиница, мыс Браница, ручьи Кушкоманец, Сей-гозенец, Шундонец, Виртанец, острова Пулонец, Пасканец, Ворвойница, Малый Кайнец и Большой Кайнец. В основе последнего названия допустимо реконструировать саам. keaain – ‘дорога’. Топонимы с подобной основой, по мнению И. И. Муллонен, как правило, имеют придорожное расположение. В Заонежской губе Онежского озера есть остров с названием Кайнос. Он лежит на старом водном пути из района Палеострова к Чёлмужскому берегу [20; 248]. Возможно, что и в Белом море остров Кайнец выступал в роли маркера одного из водных маршрутов (рис. 3).

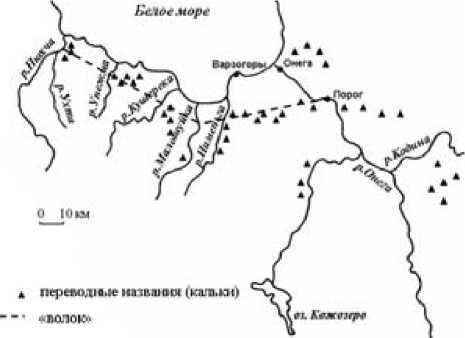

Далее приведем описание С. В. Максимовым села Нименьга, где говорится о почтовой дороге рядом с населенным пунктом. По словам автора, почтовый тракт тянулся от Нименьги, дальше на Малошуйку, Кушереку и Унежму и в середине XIX века местами представлял собой сплошную гать, которая «пересекалась рушившимся мостом, перекинутым через речонку» [15; 334, 353]. Во время своего путешествия по берегу Белого моря в 1884 году В. В. Сусолов дает более реалистичную оценку состояния дороги от Нименьги до Малошуйки и Кушереки: «Страшные беспокойства, которые мне пришлось испытать в этой дороге, еще усложнялись разными переправами через реки. Тут и помину нет о мостах, а рассчитывают переезд ко времени полного отлива воды, через отмели, а если этого нельзя сделать, то пассажиры, багаж, лошади и телеги поочередно перевозятся на лодках, через большие же реки на паромах или на особых карбасах с помостом; при таких путях сообщения мы делали станцию в 22 версты более 10 часов» [26; 43]. Данные топонимии также подтверждают возможность существования сухопутного пути на южном побережье Белого моря. Иноязычный характер встречающихся здесь топонимических маркеров волоковых путей свидетельствует об их древнем происхождении. Многочисленные наименования с основами uht- и matk- – ‘дорога, путь’, имеющие, как уже отмечалось выше, разные языковые истоки, цепочкой тянутся с запада на восток, сопровождая весь бывший почтовый тракт от Кушере-ки до Нименги, и почти доходят до устья Онеги (Маткозеро – р. Ухта – ручей Ухручей – болото Ухтинское – оз. Ухтинское – оз. Подматочное) (рис. 3). В качестве доказательного примера идентичности данных основ и исторической преемственности в использовании волоков различными этносами могут служить два замыкающих топонимическую систему озера, в действительности представляющие одно целое, но с различными названиями его отдельных частей: Ухтинское и Подматочное. Второе могло быть переводной прибалтийско-финской калькой первого. Стоит обратить внимание на еще одну, довольно распространенную в этих местах разновидность топонимов – кальки, критерием которых «можно считать наличие единичных вкраплений в массе субстратных топонимов (обычно гидронимов) определенного замкнутого ареала» [16; 80]. В данном случае названия небольших озер и ручьев, такие как ручьи Каменный, Медвежий, озера Лисье, Окунево, Лебяжье, Длиное, Щучье, Гагарье, составляют значительную часть всех русскоязычных наименований этой территории, но наибольшая концентрация их приходится на район прохождения волокового пути. При этом такая закономерность наблюдается во всех предыдущих случаях при определении водно-волоковых путей (рис. 6). Возможно, этому есть простое объяснение. В условиях двуязычия на русский язык в первую очередь переводились те названия географических объектов, с которыми чаще всего приходилось сталкиваться местному населению и как результат – близкое расположение к водноволоковым путям способствовало быстрому «обрусению» окружающей микротопонимии.

Важно определить, в каком из населенных пунктов в устье реки Онеги мог завершаться этот путь. Логично считать, что им являлся город Онега, но из сообщения В. В. Сусолова видно, что от Онеги до сел Варзогоры и Нименьга дороги как таковой не было. Он пишет, что «с Онеги уже принято ездить в лодках (карбасах), но имея в виду посетить и те места, куда не заходят карбасы, я решился насколько было возможно, ехать на лошадях. До села Варзогоры шла самая ужасная дорога, и только во время отливов моря по отмелям, представляющим собой твердый слой песку, можно было ехать довольно спокойно. Далее нас отказались везти на лошадях, так как дорога была не только крайне плохая, но и необыкновенно узкая» [26; 42].

Остается еще один старейший населенный пункт, расположенный на правой стороне р. Онеги в 25 км от г. Онеги, – д. Порог, впервые упоминающаяся в грамоте князя Святослава 1137 года [22; 92]. В середине XVI века писцовые книги отмечают здесь две волостки: Надпорож-скую (11 деревень) и Подпорожье (7 деревень) [7; 455–457]. В Надпорожской волостке записана деревня с названием «Острецова Гора» [7; 455]. Как уже говорилось, русское диалектное слово острец – ‘окунь’ характерно для областей наиболее раннего русского освоения и чаще всего встречается вдоль водно-волоковых путей, но больший интерес вызывает другая русская диалектная лексема, которая встречается в этих краях, – «тайбола». Cлово «тайбола», как считает А. И. Подвысоцкий, «в пинежском и мезенском диалектах означает дорогу через лесные дебри и болота, по которой можно проехать только зимой, где кроме станций и лесных избушек нет никакого жилья». В Поморье «тайболою называются дороги, по которым ездят летом и зимой, такие дороги пролагаются обыкновенно по морскому берегу». «По объяснению А. И. Шренка, слово тайбола произведено от финского: taipalet – рас- стояние по дороге между местностями» [25; 171]. Термин «тайбола» присутствует в ойконимиче-ском названии д. Подтайбола, что расположена на левом берегу Онеги рядом с д. Грибаниха, упоминание о которой встречается в писцовых книгах середины XVI века в Подпорожской волостке [7; 457] (рис. 3). Судя по всему, наряду с терминами uht и matka слово «тайбола» как раз является еще одним топонимическим маркером данного волокового пути. Дополнительным аргументом в пользу его существования и прохождения в районе д. Порог может быть то, что в 1940–1941 годах на его месте была построена железная дорога от Беломорска до Архангельска, а раньше, по рассказам жителей д. Верховья (Онежский район Архангельской области), через их деревню шел зимник до Архангельска.

Рис. 6. Размещение переводных названий вдоль волоковых путей

В заключение отметим, что водные и сухопутные пути имели основное значение в крестьянской колонизации Русского Севера. Очевидно, что наиболее ранние русские населенные пункты возникали, как правило, вдоль водно-волоковых путей, которые, судя по всему, были намного древнее самих поселений. Вероятно, именно пути в основном определили сложившуюся к этому времени географию заселения северных территорий. Не случайно в старину существовало много преданий, связанных с образованием некоторых деревень ворами и разбойниками. Центральное место в них занимал волок. В одном из преданий, записанном С. В. Максимовым в с. Варзогоры, говорится, что оно раньше «будто бы называлось прежде Ворогоры и по той причине, что первое заселение этого места начато ворами, теми же паньками, основавшими здесь свой главный притон. Поселившись на высокой горе, паньки эти воры прямо из селения могли видеть все идущие по реке Онеге и по Белому морю суда, всякого идущего по нименгской и малошуйской дорогам» [15; 339]. Есть ли у преданий реальная основа, судить сложно, но можно увидеть определенную закономерность: в большинстве случаев они записаны в отдаленных деревнях недалеко, но тем не менее в стороне от важных волоковых путей. Так, в Лекшмозерской волости, в д. Ручей, родилась легенда про беглецов, скрывавшихся на болотах по р. Калме. Лекшмозерская волость располагалась между Пудожем и Каргополем, и на глухом волоке, что узкой тропой пролегал между этими городами, было много проезжих людей – торговых и богомольцев из Макарьевского, Чел-могорского и других монастырей. Дорога шла дремучими лесами и болотами, что было на руку беглецам. В этих местах образовалась деревушка Ручей, которая раньше называлась Орлова гора, единственное жилое место от с. Колодозеро в с. Лядины [27; 137–141].

Список литературы К вопросу об определении колонизационных путей в Поонежье

- Акты социально-экономической истории Севера России конца XV-XVII в. Акты Соловецкого монастыря 1479-1571/АН СССР, Ин-т истории СССР, Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. 271 с.

- Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. 271 с.

- Писцовые книги Устьмошского стана Каргопольского уезда за 1622 г.//Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1886. С. 123-189.

- Платежная книга Двинского уезда 1560 г.//Аграрная история Европейского Севера СССР. Вологда, 1970. С. 514-536.

- Платежная книга Каргопольского уезда, составленная около 1560 г. по книгам письма Якова Сабурова и Ивана Кутузова 1555-1556 гг.//Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. Вып. 2. Вологда, 1972. С. 204-421.

- Сотная из Писцовых книг Белозерского уезда за 1544 г.//Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. Вып. 2. Вологда, 1972. С. 187-198.

- Сотные на волости Каргопольского уезда с книг письма Никиты Григорьевича Яхонтова 1561-1562 гг.//Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. Вып. 2. Вологда, 1972. С. 370-471.

- Витов М. В., Власова И. В. География расселения Западного Поморья в XVI-XVIII вв. М.: Наука, 1974. 85 с.

- Голубцов И. А. Пути сообщения в бывших землях Новгорода Великого в XVI-XVII вв.//Вопросы географии. 1950. Сб. 20. С. 271-302.

- Гунн Г. П. Каргополь-Онега. М.: Искусство, 1974. 143 с.

- Ключевский В. О. Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае. Опыт исследования. Первый сборник статей. Петроград, 1919. С. 1-31.

- Колесников П. А. Северная Русь (Архивные источники по истории крестьянства и сельского хозяйства XVII в.). Вологда: Вологодский гос. пед. ин-т, 1971. 208 с.

- Крестьянские промыслы Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Вып. 1. Петрозаводск: Тип. Р. Г. Каца, 1902. 331 с.

- Макаров Н. А. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII веках: По материалам археологических памятников на волоках Белозерья и Поонежья. М.: Наука, 1997. 390 с.

- Максимов С. В. Год на Севере. Архангельск: Северо-Западное книжное изд-во, 1964. 375 с.

- Матвеев А. К. Взаимодействие языков и методы топонимических исследований//Вопросы языкознания. 1972. № 3. С. 76-83.

- Матвеев А. К. Архаическая русская топонимия на северо-востоке Европейской части//Вопросы языкознания. 1987. № 2. С. 66-76.

- Матвеев А. К. Субстратная микротопонимия как объект комплексного регионального исследования//Вопросы языкознания. 1989. № 1. С. 77-85.

- Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии/КарНЦ РАН. Ин-т языка, лит-ры и истории. СПб.: Наука, 1994. 154 с.

- Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования/КарНЦ РАН. Ин-т яз., лит. и истории. Петрозаводск, 2002. 356 с.

- Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Наука, 1984. 158 с.

- Насонов А. Н. Русская земля и образование территории Древнерусского государства. М.: Наука, 1951. 114 с.

- Огородников Е. К. Мурманский и Терский берег по книге Большого Чертежа. СПб.: Изд-во Министерства внутренних дел России, 1869. 83 с.

- Платонов С. Ф. Прошлое русского Севера. Очерки по истории колонизации Поморья. Петроград: Время, 1923. 80 с.

- Подвысоцкий А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Изд-во Российской Академии наук, 1885. 415 с.

- Сусолов В. В. Путевые заметки о Севере России и Норвегии. СПб.: Тип. А. Ф. Маркса,1888. 75 с.

- Тайна болот (легенды из Каргопольской старины)//Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1915. № 5. С. 137-141.

- Чайкина Ю. И. Вопросы истории лексики Белозерья//Очерки по лексике севернорусских говоров. Вологда, 1975. С. 1-185.

- Шустиков А. Тавреньга Вельского уезда//Живая старина. 1895. Вып. 2. С. 171-175.