К вопросу об относительной хронологии афанасьевских памятников Енисея (по материалам керамических комплексов)

Автор: Степанова Н.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521987

IDR: 14521987

Текст статьи К вопросу об относительной хронологии афанасьевских памятников Енисея (по материалам керамических комплексов)

Результаты изучения керамики имеют значение для решения многих вопросов, в т.ч. проблем относительной хронологии памятников. Исследование глиняной посуды афанасьевской культуры Горного Алтая в рамках историко-культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским [1978, 1999], выявило, что керамика, изготовленная одной группой мастеров, предположительно, происходит с синхронных памятников [Волкова, 1998; Степанова, 2009, 2012]. Предварительный анализ керамических комплексов этой культуры с Енисея указывает на индивидуальное сходство ряда изделий, что позволяет рассматривать вопрос относительной хронологии некоторых могильников и захоронений.

В погребениях афанасьевской культуры Енисея обнаружено более 350 сосудов. Они подразделяются по форме тулова на яйцевидные, шаровидные, вазочки-курильницы, а по форме дна – на остродонные, круглодонные, плоскодонные и чаши на ножках (курильницы). Небольшую группу, датировку и культурную принадлежность которой предстоит уточнить, составляют немногочисленные баночные и четырехугольные изделия.

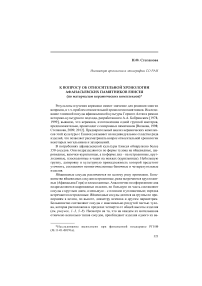

Яйцевидные сосуды различаются по целому ряду признаков. Большинство яйцевидных сосудов остродонные, реже встречаются круглодонные (Афанасьева Гора) и плоскодонные. Аналогично по оформлению дна подразделяются шаровидные изделия, но большую их часть составляют сосуды с круглым дном, а меньшую – с плоским и уплощенным; изредка встречаются остродонные. Яйцевидные сосуды делятся на группы по пропорциям в целом, по высоте, диаметру венчика и другим параметрам. Большинство составляют сосуды с максимально раздутой частью туло-ва, которая расположена в пределах четверти от общей высоты изделия (см. рисунок, 1–3, 5–8 ). Несмотря на то, что на каждом из могильников отмечено несколько типов сосудов, преобладают изделия одного из ва-

Керамика с афанасьевских памятников Енисея.

1–3, 7, 8, 12, 14, 15 – Карасук III; 4 – Восточное; 5 – Черновая VI; 6 – Саргов; 9, 10 – Малиновый Лог; 11 – Красный Яр; 13 – Тесь; 16 – Летник VI (по: [Грязнов, 1999; Вадецкая, 2010, 2012а; Боковенко, Митяев, 2010; Киселев, 1951; Пшеницына, 2011]).

риантов, основной признак которого – расположение максимально раздутой части тулова по отношению к общей высоте изделия. Например, на Карасуке III большинство составляют изделия с максимально раздутой частью тулова, находящейся в пределах четверти от общей высоты сосуда [Грязнов, 1999, рис. 37, 6 ; 39, 2 ; 40, 3, 4 и др.].

Изучение керамических комплексов показало, что памятники различаются по количеству сосудов той или иной формы. По числу яйцевидных сосудов с острым дном наиболее близки могильники Подсуханиха, Малые Копены и Малиновый Лог (27–37,5 %). Другую группу составляют Афанасьева Гора, Красный Яр, Моисееха (Потрошилово) и Сыда (48–55%). Самый высокий процент яйцевидных остродонных сосудов на Карасу-ке III и Теси-1 (61 %), а также на Барсучихе (78 %). По количеству шаровидных выделяются следующие группы памятников: 1) Карасук III, Мои-сееха (Потрошилово), Малые Копены, Тесь и Афанасьева Гора (19–28 %); 2) Сыда, Малиновый Лог, Красный Яр (37–47 %).

Наибольшие отличия по количеству яйцевидных и шаровидных сосудов отмечены между Барсучихой и Подсуханихой. По числу курильниц близки Афанасьева Гора и Карасук III, Малые Копены, Моисееха (По-трошилово) и Тесь-1. На Барсучихе и Подсуханихе в погребениях вообще нет курильниц.

Количество плоскодонных изделий колеблется от 5 до 17 %. Наибольшие различия отмечаются между Моисеехой (Потрошилово), Малиновым Логом, Красным Яром и Сыдой, с одной стороны, и Афанасьевой Горой, Карасуком III, Барсучихой и Тесью – с другой.

На разных могильниках или в различных погребениях одного памятника найдены следующие сосуды:

-

1) одного типа: остродонные – Карасук III (огр. 7, м.1; огр. 12, м. 1; огр. 13), Саргов (м. 3) и др.; плоскодонные первой группы – Карасук III (огр. 4, м. 4, 7), Летник VI (огр. 3, м. 1) и др.; плоскодонные второй группы – Карасук III (огр. 9, м. 2), Летник VI (огр. 29, м. 14), Малиновый Лог (огр. 3, м. 2); баночные с «ушками» – Карасук III (огр. 4, м. 8) и Летник VI (огр. 37);

-

2) с похожим орнаментом: Карасук III (огр. 2, м. 1), Восточный, Кара-сук III (огр. 7, м. 1) и др. [Грязнов, 1999, рис. 15, 1, 2, 4 ; 39, 8 ; Пшеницына, 2011, рис. 1, 4, 34, 41 ; Боковенко, Митяев, 2010, рис. 7, 3 ; Вадецкая, 2012а, рис. 21, 22, 34, 35 и др.; Степанова, 2012, рис. 3, 1–4, 7 ].

В отличие от Горного Алтая, где отмечено особое сходство форм, на Енисее наиболее показательны аналогии в орнаментации (способы нанесения, оформление рабочего края орнаментиров, композиционное построение узора) [Степанова, 2012; Вадецкая, 2012а]. В частности, это такие сосуды:

-

1) с «рельефным» профилем: Малиновый Лог (огр. 3, м. 1; огр. 5, м. 1), Красный Яр (огр. 7, м. 1; огр. 8 и 9; огр. 13, м. 1) и др.;

-

2) украшенные налепами типа «жемчужин»: Восточное и Карасук III (огр. 7, м. 1) [Боковенко, Митяев, 2012, рис. 7, 2 ; 11, 3, 4 ; Вадецкая, 1981, рис. 12, 5, 8 ; 13, 10, 11 ; 2012а, с. 32, рис. 34, 35];

-

3) декорированные композициями в виде диагональных рядов, выполненных аналогичными способами: Саргов, Черновая VI (к. 1, м. 1), Карасук III (огр. 12, м. 2; огр. 12, м. 3), Афанасьева Гора (м. 6), Малиновый Лог (огр. 4, м. 2) [Грязнов, 1999, рис. 5, 4 ; Боковенко, Митяев, 2010, рис. 8, 4 ];

-

4) с геометрическим орнаментом: Карасук III (огр. 1, м. 1), Тесь [Грязнов, 1999, рис. 25, 4 ; Киселев, 1951, табл. III, 15 ];

-

5) с растительным орнаментом: Афанасьева Гора (м. 30), Моисееха (Потрошилово) (к. 11, м. 1) [Грязнов, 1999, рис. 13, 5 ; Ковалева, Леонтьев, Амзараков, 2010, рис. 6, 9 ].

Выделенные группы керамики связывает не случайное сходство, а общие традиции в орнаментации и изготовлении, которые передаются контактным путем. Вероятнее всего, в большинстве случаев сосуды изготовлены одной группой мастеров в короткий промежуток времени.

Анализ материалов показал, что керамические комплексы некоторых памятников объединяет целый ряд черт. Прежде всего, это относится к могильникам Малиновый Лог и Красный Яр. Для них характерно преобладание шаровидных изделий, нанесение орнамента похожими зубчатыми инструментами, рельефный профиль сосудов (см. рисунок, 9–11 ). Особое сходство по ряду признаков отмечено для могильников Карасук III, Летник VI, Афанасьева Гора, Тесь, Сыда, Саргов и др. Признаки эти следующие: форма сосудов, способы нанесения орнамента, оформление рабочего края инструмента, композиционное построение и др.

Объединяют керамические комплексы с разных памятников элементы орнамента:

-

1) распространенные (например, нанесение узора «качалкой» – шагание с прокатыванием);

-

2) редко встречающиеся (например, шагание, выполненное инструментами, имеющими индивидуальные особенности: Афанасьева Гора, Итколь III, Карасук III, Малиновый Лог, Сыда, Тесь и др.) [Грязнов, 1999; Боковенко, Митяев, 2010; Поляков, 2010; Степанова, 2012].

Нахождение на разных могильниках сосудов, изготовленных в рамках общих традиций, имеющих индивидуальное сходство форм и орнаментированных идентичными способами и инструментами, позволяет предположить, что часть изделий выполнены одной группой мастеров в один промежуток времени, а также, что погребальные комплексы близки по времени сооружения (Карасук III, Летник VI, Восточное, Афанасьева Гора, Сыда, Саргов, Пистах). Могильники Малиновый Лог и Красный Яр, вероятно, близки не только хронологически, но и оставлены группами населения, которое выделял среди других ряд одинаковых этнографических черт. Необычные для афанасьевской культуры сосуды баночной формы с «ушками» и плоскодонные горшки, аналогичные по форме и имеющие сходство по другим показателям, обнаружены на разных памятниках. Они свидетельствуют о появлении новых одинаковых навыков в изготовлении глиняной посуды, о контактах населения. Вероятнее всего, появление плоского дня и баночные сосуды являются поздними признаками, а захоронения, в которых они найдены, могут быть отнесены к поздней группе погребений. Это позволяет предположить, что ряд объектов сооружен на позднем этапе афанасьевской культуры. Вопрос о длительности функционирования памятников пока остается открытым, однако дальнейшие исследования в этом направлении перспективны.