К вопросу об установлении ценности «реконструированных» выявленных объектов культурного наследия

Автор: Федосеева Елена Михайловна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы менеджмента, государственного и муниципального управления

Статья в выпуске: 1 (5), 2025 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена отдельным аспектам, возникающим при проведении государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения его категории историко-культурного значения. В рамках статьи автор дает краткий обзор ряда выявленных объектов культурного наследия, на которых были проведены работы по сохранению объекта культурного наследия. В статье рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при определении подлинности, исторической, архитектурной и мемориальной ценности выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых были проведены работы по реставрации и воссозданию объекта культурного наследия. В статье обозначены положительные результаты от внедрения в область государственной охраны объектов культурного наследия современных методик и технологий проведения работ по сохранению объектов культурного наследия

Культурное наследие, памятник истории и культуры, объект культурного наследия, эксперт, государственная историко-культурная экспертиза, единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сохранение объектов культурного наследия, реставрация, реконструкция, воссоздание

Короткий адрес: https://sciup.org/14131937

IDR: 14131937 | УДК: 351 | DOI: 10.24412/3034-4557-2025-15-50-70

Текст научной статьи К вопросу об установлении ценности «реконструированных» выявленных объектов культурного наследия

В современном мире одним из важнейших направлений научного исследования становится обращение к теме сохранения культурного наследия России, которое является важной составляющей жизни общества и социума, служит целям развития народного образования, культуры и науки. Проблема сохранения культурного наследия все более осознается как одна из важных проблем, стоящих перед обществом. Особенно большое внимание уделяется этим вопросам в последние десятилетия.

Важным событием в области сохранения культурного наследия стало принятие в 2002 году Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»1 (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), положениями которого были урегулированы отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, закреплен комплекс мер по государственной охране культурного наследия, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее — ГИКЭ), цели, принципы, объекты ГИКЭ, порядок ее проведения, порядок оформления и принятия заключений экспертизы, а также ряд мер, направленных на сохранение объекта культурного наследия.

Согласно положениям Федерального закона № 73-ФЗ сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Также, согласно положениям ст. 47.3. п.3 Федерального закона № 73-ФЗ, при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федеральный закон № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны: не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен.

Государственная историко-культурная экспертиза является основанием для принятия решений, вытекающих из заключений экспертизы, уполномоченных органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Вместе с тем, проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых были проведены работы по сохранению, сопряжено с рядом неоднозначных проблем, таких как определение подлинности, исторической, архитектурной и мемориальной ценности выявленных объектов культурного наследия, отсутствие единой методики и критериев определения историко-культурной ценности объекта.

В представленной статье автором проанализирован ряд актуальных проблем, возникающих при проведении историко-культурной экспертизы, на примере отреставрированных выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории города Иркутска, и представлено мнение о необходимости проработки отдельных аспектов функционирования института историко-культурной экспертизы в части формирования единой методики определения историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Специфика выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по сохранению: на примере выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории города Иркутска

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ объекты культурного наследия обладают ценностью «с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Таким образом, основанием для включения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в Реестр является его историкокультурная ценность, устанавливаемая экспертами в рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Деревянное зодчество Иркутска представляет собой уникальное культурное и архитектурное явление, сформированное в условиях сурового сибирского климата и богатого исторического наследия города. В течение нескольких столетий деревянные дома составляли основу городской застройки, отражая как местные традиции, так и влияния различных архитектурных стилей, таких как классицизм, сибирское барокко, древнерусский стиль и модерн. Эти постройки воплощают в себе высокое мастерство резьбы по дереву и особый художественный язык, который выделяет Иркутск среди других городов России [Корниенко 2024].

Вместе с тем, деревянные конструкции подвержены влиянию влаги, грибков, насекомых и особенно страдают от пожаров, причем их старение и разрушение идут быстрее, чем у кирпичных сооружений. Грибок и насекомые могут проникать в древесину изнутри, распространяясь наружу, что требует дополнительных защитных мер для сохранения этих объектов. Таким образом, в последнее время все больше и больше исторических зданий, построенных из дерева, требуют комплексной реставрации и дополнительных мерах по сохранению. Реставрация архитектурных памятников играет важную роль в сохранении исторического наследия и его передаче будущим поколениям. Применение современных методов реставрации и адаптации позволяет сохранить памятники в наилучшем виде, при этом обеспечивая их активное использование в культурных и образовательных целях. Реставрация проводится с использованием материалов и техник, которые использовались при первоначальном строительстве здания. Процесс реставрации может также включать в себя ремонт или замену частей здания, которые пришли в негодность или были повреждены с течением времени. Но не всегда выполняемые работы основываются на основных принципах реставрации: аутентичность - сохранение оригинальных материалов и технологий, использованных при строительстве объекта; неприкосновенность – не допускается нарушение структуры и объемов памятника без крайней необходимости; читаемость — новые элементы и материалы должны быть различимы от оригинальных, но не создавать дисгармонии с памятником.

Так, вероятно, произошло с рядом выявленных объектов культурного наследия, расположенных в городе Иркутске, трансформация которых автором была рассмотрена и проанализирована.

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», II пол. ХIХ в., Иркутск, Волконского пер., 6

В составленном в 1981 г. Паспорте памятника истории и культуры СССР указано следующее описание памятника: небольшое приземистое одноэтажное здание, под четырехскатной кровлей, с двумя пристройками-сенями; в основе композиции пятистенный сруб; стены выполнены из толстых полубревен, не обшиты; углы рублены в лапу, закрыты дощатыми пилястрами; декоративное убранство фасадов скупо и, помимо пилястр, представлено профилированным карнизом под свесом кровли, с широким гладким дощатым фризом; на окнах простые наличники с прямым верхом и дощатыми ставнями.

Рисунки 1-2. Иркутск, Волконского пер., 6. Главный (восточный) фасад.Фото, 1979 г.2

В заключении по результатам инвентаризации выявленного объекта культурного наследия (история, архитектура) 2006 г. было указано, что само здание разобрано, в разобранном виде не сохранилось и сейчас находится в процессе воссоздания. Данный факт подтверждает приложенное к заключению фотоизображение, на котором запечатлен процесс воссоздания с железобетонными конструкциями подвала.

Рисунок 3. Иркутск, Волконского пер., 6. Фотоизображение объекта в процессе воссоздания. 2006 г.3

Существующий облик здание приобрело в результате реконструкции 1990-2000-х гг., когда на месте выявленного объекта культурного наследия (одноэтажного деревянного дома, прямоугольного в плане) было сооружено современное здание – сруб на высоком каменном полуподвале, при этом подлинность основных строительных конструкций и материалов была утрачена полностью, а первоначальные высотные характеристики существенно изменены.

Рисунки 4-5. Иркутск, Волконского пер., 6. Главный (восточный) фасад.

2024 г. Из архива автора

«Дом Шмелева», II пол.ХIХ в., Иркутск, ул. Третьего Июля, 9, лит.А, а, а1, а2, а3

В Учетной карточке здания 2000 г. приведено краткое описание здания: «Деревянный жилой дом на подклете. Прямоугольный объем вытянут вглубь двора. Со стороны боковых фасадов к нему примыкают пристрои сеней. Перед окнами подклетного этажа на главном фасаде устроен приямок. Перекрыт вальмовой кровлей, сени юго-восточного фасада - двускатной с фронтоном, сени северо- западного- односкатной».

Рисунок 6. Иркутск, ул. Третьего Июля, 9, лит.А, а, а1, а2, а3. Яндекс Карты.

2010 г.

К концу 2000-х гг. здание Объекта находилось в весьма обветшавшем состоянии, а его нижний этаж (подклет) фактически находился ниже уровня поверхности улицы. В начале XXI в. исследуемое здание, по всей видимости, продолжало использоваться в качестве жилого дома.

На рубеже 2000-х – 2010-х гг., в преддверии 350-летнего города Иркутска, была произведена реконструкция улицы Третьего Июля, а в границах 130-го квартала была отстроена «Иркутская слобода». При создании комплекса «Иркутской слободы» здание Объекта претерпело полную реконструкцию; по всей видимости, было воссоздано из современных материалов (в то время как исторические конструкции строения оказались утрачены).

По данным Технического паспорта, вновь отстроенное здание было построено в 2011 г., имело 2 этажа, железобетонный фундамент; наружные и внутренние капитальные стены бетонные, деревянные, рубленные; перегородки бетонные, деревянные; чердачные, междуэтажные и надподвальные перекрытия деревянные; крыша – металлический профлист; полы – деревянные; оконные проемы – металлопластиковые стеклопакеты, дверные – деревянные, металлические.

Таким образом, на месте рассматриваемого Объекта было возведено новое 2-х этажное здание из современных материалов.

Рисунок 7. Иркутск, ул. Третьего Июля, 9, лит.А, а, а1, а2, а3. 2024 г. Из архива автора

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 1880-е гг.,Иркутск, Марата ул., 56, лит. Б

По данным акта технического осмотра памятника архитектуры от 1996 г.

здание представляло собой небольшой 2-х этажный деревянный дом, прямоугольный в плане, с двумя дворовыми прирубами, в неудовлетворительном состоянии: деревянные конструкции поражены гнилью, перекрытия имеют прогиб, пол деформированы, кровля протекает.

Рисунок 8. Иркутск, Марата ул., 56, лит. Б 4

-

4 По данным «Проекта охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта г. Иркутска. Учетный раздел, аннотированный каталог», 2006 год. Из архива автора.

По данным проведенной в 2007 г. инвентаризация выявленного объекта культурного наследия, здание демонтировано в 1999 г. после пожара, уничтожившего большую часть дома, на момент проведения инвентаризации территория, где находился дом, не застроена, заросший травой и кустарником пустырь огорожен со всех сторон высоким забором; исторические постройки усадьбы снесены, территория не благоустроена.

Рисунок 9. Иркутск, Марата ул., 56, лит. Б. 2007 г. 5

В 2014 г. на основании разработанной в 2002 г. (с корректировкой в 2003г.) научно-проектной документации «Проект реставрации и приспособления под офис дома памятника по адресу ул. Марата, 56 в г. Иркутске» здание выявленного объекта культурного наследия было восстановлено и представляло собой строение из бруса, являющееся частью объекта капитального строительства, состоящего из двух объемов - деревянного и кирпичного. В процессе воссоздания деревянного строения исторический деревянный прируб, расположенный со стороны дворового фасада, а также дворовый юго-западный фасад были утрачены, так как по юго-западному фасаду происходит примыкание кирпичного объема к деревянному. Также были изменены высотные отметки здания.

-

5 Материалы инвентаризации. Из архива автора.

Рисунки 10-11. Иркутск, Марата ул., 56, лит. Б. 2024 г. Из архива автора

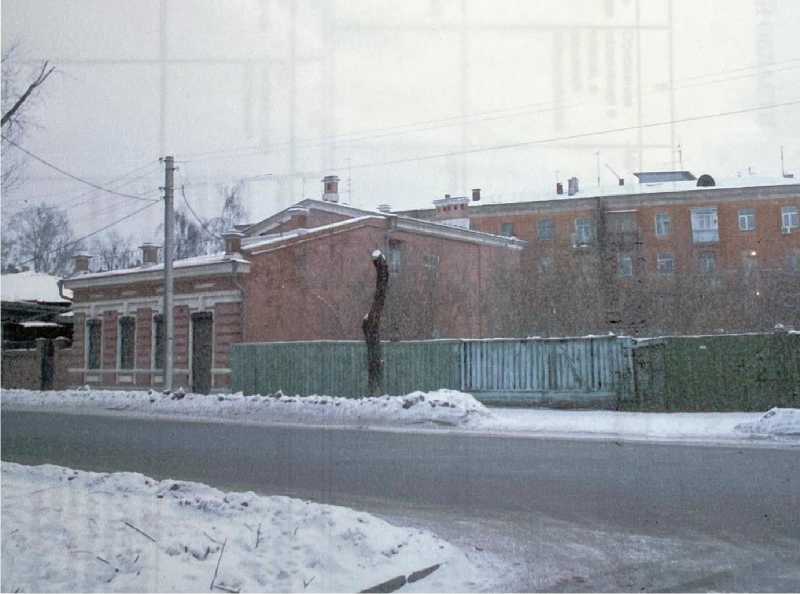

Выявленный объект культурного наследия «Дом мещанина К.М. Пачерских», 1864 г., Иркутск, Октябрьской Революции ул., 2, лит. А

В «Проекте охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта г. Иркутска» («Учетный раздел, аннотированный каталог») от 2006 г. зданию дана следующая историкокультурная оценка: «Представляет ценность как пример каменного особняка середины XIX века, в градостроительном плане важен как элемент «удерживающий» исчезающую историческую среду четной стороны ул. Октябрьской Революции; рекомендуемый статус: отсутствует; рекомендации к ПЗО: ценная историческая опорная постройка».

Рисунок 12. Иркутск, Октябрьской Революции ул., 2, лит. А 6

-

6 По данным «Проекта охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта г. Иркутска. Учетный раздел, аннотированный каталог», 2006 год. Из архива автора.

На рубеже 2000-х – 2010-х гг. была произведена реконструкция здания выявленного объекта культурного наследия, в результате которой наружный историко-архитектурный облик последнего оказался полностью утрачен -фасады здания были полностью обшиты современными сайдинговыми панелями.

Рисунки 13-14. Иркутск, Октябрьской Революции ул., 2, лит. А. 2024 г. Из архива автора

«Дом Корюхова», нач. XX в., Иркутск, Горького ул., 12, лит. А, а1, а2, а3

В «Проекте охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта г. Иркутска» («Учетный раздел, аннотированный каталог») от 2006 г. зданию дана следующая историкокультурная оценка: «Крупный деревянный двухэтажный доходный дом нач. ХХ в. со сложным объемно-планировочным решением; характеризуется наличием парадных уличных входов, первоначально акцентированных балконом (утрачен); в декоративном оформлении использованы разнообразные приемы: пропильная резьба оригинального рисунка, накладные геометрические элементы, в оформлении дверных полотен входа – элементы модерна».

В ходе производства начавшихся в 2024 г. работ по сохранению объекта культурного наследия здание было полностью разобрано, о чем свидетельствуют материалы современной фотофиксации, и, таким образом, определить первоначальные характеристики памятника архитектуры и градостроительства конца XIX - начала XX вв., ценные для города Иркутска и Иркутской области в целом, а также архитектурно-строительную и художественно-эстетическую ценность здания, не представлялось возможным.

Рисунок 15. Иркутск, Горького ул., 12, лит.А, а1, а2, а3 7

Рисунки 16-17. Иркутск, Горького ул., 12, лит.А, а1, а2, а3. А. 2024 г. Из

архива автора

Сохранение и современная интерпретация архитектурного наследия имеют большое значение, поскольку они помогают передать историческую и культурную ценность, ведь не редко архитектурное наследие является свидетельством уникальных исторических и культурных традиций, которые должны быть сохранены и переданы будущим поколениям. С архитектурной точки зрения проблема сохранения разрушенных и вовсе утраченных

-

7 По данным «Проекта охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта г. Иркутска. Учетный раздел, аннотированный каталог», 2006 год. Из архива автора.

памятников архитектуры в первую очередь заключается в их историкокультурном значении и ценности как произведений прошлого, актуальности их прежних смыслов, а также возможности переосмысления их современником. В современном мире, когда очень важно не потерять аутентичность и историзм строения, это весьма актуально. Вместе с тем, проанализировав приведенные выше примеры выполненных работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия, можно сделать вывод, что при определении историкокультурной ценности данных объектов важнейшим остается вопрос о подлинности, определяемой, как подлинность материала, подлинность замысла, подлинность мастерства и подлинность окружения.

Формирование единой методики определения историко-культурной ценности объекта культурного наследия

В работе автора, посвященной вопросам цифровизации, адресации и оценки историко-культурной ценности объектов культурного наследия при государственная историко-культурная экспертизе [Федосеева 2024], были проанализированы действующее законодательство в сфере сохранения объектов культурного наследия, научные и исследовательские работы экспертов и ученых, и сделан вывод о необходимости закрепления критериев оценки ценности, значимости и значения объектов культурного наследия. Вместе с тем, до настоящего времени единый подход к определению историко-культурной ценности исторических объектов не выработан.

Вместе с тем, в настоящее время довольно распространена ситуация, когда архитектурный памятник или какая-либо из его частей за значительные сроки эксплуатации обветшали и начали разрушаться, либо подверглись обстоятельствам непреодолимой силы, таки как стихийные бедствия, пожары, и вследствие этого, утратили свои уникальные свойства или были полностью утрачены. В таком случае, требуются комплексные мероприятия, направленные на реконструкцию или воссоздание объекта культурного наследия.

Реконструкция — это процесс восстановления структуры, которая была утрачена или разрушена. Этот процесс включает в себя создание новой структуры, похожей по внешнему виду и характеру на первоначальное здание. Под воссозданием объекта культурного наследия понимают комплекс научноисследовательских, проектных работ по восстановлению утраченного памятника архитектуры, его прежнего облика, как правило на том месте, где оно находилось до разрушения. Воссоздание памятника производится на основе исследований сохранившихся данных (упоминания в письменных источниках, изображения, сохранившиеся аналогичные объекты, археологические находки, обмеры и пр.) с использованием знаний старых строительных приёмов.

Отсутствие закрепленных критериев оценки ценности памятников приводит к непониманию, непринятию и порой непоправимым ошибкам в общей концепции обращения с разрушенными и вовсе утраченными памятниками архитектуры.

Именно поэтому, как кажется, правильно было бы выделить разработку критериев оценки ценности, значимости и значения объектов культурного наследия реконструированных и воссозданных утраченных объектов культурного наследия в отдельный, самостоятельный раздел со своими индивидуальными требованиями.

Вопросы определения и формулировки критериев оценки ценности для воссозданных памятников архитектуры подробно рассмотрены в работе Олеси Чайниковой 8 . На основе существующих общих тенденций и предпосылок воссоздания памятников архитектуры О. Чайниковой были определены и формулированы две основные группы критериев оценки:

-

1. Ценности, которые заключены в памятниках и присущи им по определению – историко-культурные:

-

1.1. Историческая ценность включает историческую сферу оценивания архитектурного мемориала на предмет его связи с историческими событиями, персонами. Основными критериями оценки ценности являются давность и значительность периода, события и исторические персонажи, а также степень взаимосвязи их с воссоздаваемым объектом; мемориальная ценность и сакральная значимость памятника, его единичность, уникальность, способная донести «дух времени», авторство.

-

1.2. Архитектурная ценность заключается в сведениях о периоде и времени создания и повышается с возрастом памятника при условии максимальной сохранности его первоначального облика и конструктивных особенностей. Характерными признаками ценности являются тип объекта и его

-

архитектурный стиль, напрямую зависящие от времени создания, авторства, строительной эпохи, а также географического фактора; но при воссоздании объект в наименьшем объеме содержит признаки архитектурной ценности: имеется воссоздание архитектурной формы, но не авторства или подлинности стиля, определяющих основную ценность – «их абсолютную неповторимость».

-

1.3. Эстетическая (художественная) ценность с точки зрения произведения искусства определяется исходя из архитектурно-художественной выразительности объекта воссоздания, его особенности и значимости, выраженных в совершенстве композиции в целом, стиле, проработке деталей, художественной связи памятника со средой, ландшафтом, в увязке его параметров (ансамбль, здание, монумент), а также оценке ретроспективной составляющей (степень поздних внедрений, наслоений и изменений).

-

1.4. Мемориальная ценность определяется в результате осознания объекта как объекта памяти и зависит от древности объекта, важности исторических событий и персон, в том числе автора, связанных с объектом. Выражается и определяется этот показатель ценности в степени сохранности первоначального замысла, конструкций, элементов, функции объекта, ценности самого документа-памятника. Ценность также повышается в случае единичности памятника.

-

1.5. Научная ценность характеризуется оценкой исторических источников во взаимосвязи воссоздаваемых памятников с различными сферами деятельности и науки в рамках оценки памятника как исторического документа по истории архитектуры, строительства, искусства и пр. на предмет степени его сохранности, подлинности, степени внедрения в историческую ткань (переделки, наслоения, изменения). Выбранный метод воссоздания также имеет научную ценность, присущую уже результату воссоздания.

-

1.6. Национальная (цивилизационная) ценность выявляется в результате давности утраты, а также исторически имевший место беспрецедентный по масштабу опыт разрушений и утрат целых городов, которые подверглись разрушениям и утратам, признанных достоянием нации, имеющих в итоге культурную значимость не только в масштабе одной культуры, государства, но для всего человечества, цивилизации в целом.

-

2. Ценности, которые выступают как функции памятников в современном обществе – функциональные:

-

2.1. Материальная ценность исторически определена практической потребностью в объектах архитектуры, в том числе и в качестве строительного материала для возведения новых.

-

2.2. Воспитательная (познавательная) ценность характеризуется текстово-информационным потенциалом и наполнением разрушенного памятника, его многослойностью, напластованиями и наличием подлинного материала. Оценка и осознание данной ценности характеризуются осмыслением собирательного образа памятника старины, пережившего не одну эпоху, оставившую на нем свои следы.

-

2.3. Градостроительная ценность характеризуется взаимным влиянием воссоздаваемых памятников архитектуры при включении их в функциональные зоны города с целью создания сбалансированной системы и определения его роли в организации инфраструктуры окружающей среды города, территории.

-

2.4. Функциональная ценность определена качеством приспособления объекта воссоздания в соответствии с его исторической или новой функцией, обеспечивая его гибкость, жизнеспособность и востребованность современным обществом, нередко позволяя расширить его функциональное назначение в зависимости от современных потребностей, в его общекультурном, эстетическом, патриотическом и нравственном значении.

-

2.5. Утилитарная ценность воссоздаваемого памятника характеризуется его экономической составляющей как функционального элемента среды, социально-экономической эффективностью его современного использования в соответствии с его инвестиционной привлекательностью, символизмом, способным придавать престижность месту.

-

По мнению О. Чайниковой, выявленные идентификаторы ценностных характеристик объекта воссоздания позволяют документально отразить особенности, подлежащие охране – определить предмет охраны, что может осуществляться с использованием современных методов воссоздания – графических 3D-реконструкций, создаваемых в режиме реального времени в условиях сложившейся историко-архитектурной среды, показывающих комплексную картину ценности воссоздаваемого объекта, «актуальность» его в существующей ситуации.

Заключение

Основная цель историко-культурной экспертизы и, в целом, государственной охраны объектов культурного наследия – сохранение исторического и культурного наследия Российской Федерации и недопущение причинения вреда объектам культурного наследия.

Вместе с тем, зачастую, вследствие халатности собственника в содержании выявленного объекта культурного наследия, бесхозяйности объекта культурного наследия, природных явлений, совокупности иных факторов здания, строения, сооружения, имеющие историко-культурную ценность, ветшают, приходят в упадок или страдают от пожаров, не являющихся следствием поджогов или имеющих признаки неумышленной порчи имущества.

Задача реставрации — вернуть им первоначальный, максимально приближенный к оригиналу облик. Но на такие строительные работы требуются значительные материальные средства, которых часто не хватает. Реконструировать и реставрировать архитектурные памятники намного дороже, чем сносить и строить новое - одной из самых больших проблем при реконструкции и реставрации исторических зданий является наличие ресурсов. Восстановление памятников требует серьезной подготовки, обоснования и возможности воссоздания с точки зрения этической, историко-культурной, градостроительной, архитектурно-художественной, коммерческой и других сторон, что в ряде отдельных случаев в должном объеме не проводится. И, как следствие, при проведении историко-культурной экспертизы в отношении подобных объектов остро встает вопрос обоснования историко-культурной ценности экспертируемого объекта. Актуальность данного вопроса обусловлена еще и тем, что в настоящее время не существует общепринятых критериев оценки, определяющих ценность реконструированных объектов.

Таким образом, на основании анализа действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия, научных и исследовательских работ экспертов и ученых, следует вывод о необходимости урегулирования на государственном уровне данного аспекта, позволяющего сделать более объективной работу эксперта и упростить механизмы выполнения задач экспертизы.