К вопросу об устройстве скита старообрядцев в окрестностях деревни Мальцево ведомства Чаусского острога (анализ письменных сведений середины XVIII века и их корреляция с этнографическими и археологическими данными)

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

К вопросу об устройстве скита старообрядцев в окрестностях деревни Мальцево ведомства Чаусского острога (анализ письменных сведений середины XVIII века и их корреляция с этнографическими и археологическими данными) Статья посвящена анализу характеристики скита старообрядцев в окрестностях д. Мальцево ведомства Чаусского острога по письменным источникам середины XVIII в. Установлено, что в специальной современной литературе об этом ските и самосожжении в нем существует целый ряд разночтений. Они касаются локализации места самосожжения и количества сгоревших, а также конструктивных особенностей скита. Описание этого скита является одним из наиболее полных и развернутых по сравнению с аналогичными объектами XVIII в. в России. Детальный анализ письменных данных показал, что по конструктивным особенностям он близок к сибирским острогам. Это проявляется в наличии внешней тыновой стены высотой до 2,45 м, а также использовании срубов изб в качестве башен. Такое сходство могло быть обусловлено тем, что в скиту среди проповедников имелись специалисты по организации строительства подобных укреплений и остальные его обитатели были хорошо знакомы с фортификацией Чаусского острога. Случаи использования техники строительства оборонительных сооружений для обустройства старообрядческих скитов в Верхнем Приобье не единичны. Расчет жилого пространства изб показал полное соответствие с письменными данными о количестве укрывшихся в скиту. Поиск в будущем этого объекта археологическими методами представляется не только перспективным, но и важным, поскольку существовавший не более полутора месяцев (май - июнь 1756 г.) и впоследствии сгоревший скит - уникальный памятник начала второй половины XVIII в.

Верхнее приобье, xviii в, старообрядцы, скит, самосожжение, деревянные конструкции, аналоги острожных укреплений

Короткий адрес: https://sciup.org/145146860

IDR: 145146860 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.102-109

Текст научной статьи К вопросу об устройстве скита старообрядцев в окрестностях деревни Мальцево ведомства Чаусского острога (анализ письменных сведений середины XVIII века и их корреляция с этнографическими и археологическими данными)

Середина XVIII столетия в России была отмечена последним всплеском массовых самосожжений старообрядцев. Такие события происходили не только в европейской части страны (1753 г. – Ентала Устю-жинской вол., 1754 г. – Нименская вол. Каргопольского у.), но и на юге Западной Сибири (1751 г. – д. Гилёва Тюменского у., 1753 г. – д. Лучинкина того же уезда, 1756 г. – окрестности д. Мальцево ведомства Чаусско-го острога) [Пулькин, 2013, с. 266]. «Гарь» в районе д. Мальцево в специальной литературе более чем за 100 лет со времени выхода первых публикаций [Сибирская жизнь, 1897; Беликов, 1905, с. 38] обросла достаточно большим количеством неточностей, которые транслируются в ряде изданий. Они касаются локализации места самосожжения [Пулькин, 2013, с. 85], числа сгоревших, конструктивных особенностей скита.

В публикациях суще ствуют определенные разночтения относительно расположения самой д. Маль-цево. В конце XIX в. сообщалось, что «самозажига-тельство» произошло в д. «Мальцовой, находящейся за Чаусским острогом» [Сибирская жизнь, 1897]. В издании начала ХХ столетия точное местонахождение деревни не указывалось [Беликов, 1905, с. 38]. В современной литературе представлена точка зрения, согласно которой самосожжение в окрестностях с. Мальцева произошло неподалеку от г. Барнаула [Пулькин, 2013, с. 211]. Однако это не соответствует исторической действительности . Ближайшим центром административного образования первой половины XVIII в. ведомства Колывано-Воскресенского горного округа с управлением в г. Барнауле являлся Чаусский острог, в ведении которого находилось население окружавших его деревень (в т.ч. и д. Мальцево). Жители этих населенных пунктов с 1730 по 1760-е гг. были только приписаны для отработки части государственного налога к заводам [Мамсик, 2009, с. 5, 11].

Поэтому отдельно следует остановиться на вопросе о локализации скита в окрестностях д. Мальцево. Выбор места для самосожжения определялся несколькими факторами: во-первых, наибольшим распространением влияния древлеправославия и отсутствием ощутимых для старообрядцев репрессий на данной территории; во-вторых, наличием эффекта «последней капли», когда общее притеснение со стороны властей становилось особенно интенсивным [Пулькин, 2013, с. 85]. Все эти факторы в полной мере представлены при создании скита в «лесах и болотах» у ныне не существующей д. Мальцево [Беликов, 1905, с. 38]. Отражением экономического давления является «Известие» о причинах решимости добровольно умереть, посланное властям обитателями скита на рубеже мая – июня 1756 г. В этом документе упоминаются тяготы и обман должностных лиц при оплате поставки казенного провианта в Ямышевскую крепость в 1747 г., проблемы при исполнении приказа о доставке провизии на Колывано-Воскресенский завод в 1753 г., необходимость выполнения в 1755–1756 гг. поставок казенного провианта в г. Кузнецк, а также неоплаченные работы по починке судов у Чаусского острога [Там же, с. 39]. В довершение следует отметить указ от мая 1756 г. по Сибирской губернии о ямском обслуживании Тарско-Томского участка Московского тракта [Миненко, 1990, с. 37]. К этим причинам нужно еще добавить то обстоятельство, что одни из инициаторов самосожжения казаки братья Мальцевы могли не получить официального разрешения узаконить место их нового поселения, поскольку в середине XVIII столетия власти крайне не одобряли такую самостоятельную переселенческую деятельность, особенно в рамках ее официального признания [Булыгин, 1974, с. 86].

Говоря о возможной локализации скита в окрестностях д. Мальцево, следует отметить, что территориально ведомство Чаусского острога середины XVIII в. располагалось на месте нынешнего Колы-ванского р-на Новосибирской обл. [Мамсик, 2009, с. 7]. Однако в настоящее время населенного пункта с названием Мальцево в этом административном образовании нет. В списке населенных пунктов Новосибирского округа Сибирского края в начале ХХ в. числилось несколько заимок и хуторов с наименованиями Мальцев, Мальцево [Список…, 1928, с. 533]. Однако все они были основаны в 1923–1924 гг. и располагались вне территории современного Колыванского р-на Новосибирской обл. В этом районе в границах 1928 г. на р. Ояш была мельница Мальцева, год основания которой неизвестен [Там же, с. 472].

Следует также отметить, что на картах и в документах первой половины XVIII в. точное указание расположения д. Мальцево отсутствует. В частности, на карте «Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства крестьянских жилищ, на коем расстоянии они отстоят от заводов и рудника, так же при каких положениях мест находятся» от 14 февраля 1771 г. (РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 478. Л. 1) к северо-западу от Чаусско-го острога в болотистых истоках речушки Боярки отмечена безымянная точка, соответствующая условному обозначению деревни (рис. 1). По данным письменных источников, среди инициаторов создания скита значатся братья Степан и Федор Мальцевы [Беликов, 1905, с. 38]. Названия деревень чаще всего происходили от фамилий или имен их основателей [Булыгин, 1974, с. 33]. Не исключено, что Мальцевы основали деревню-однодворку, которая получила наименование по их фамилии (прозвищу). Такие случаи были очень широко распространены в Новосибирском Приобье [Миненко, 1990, с. 40], но не приветствовались местными властями во второй половине XVIII столетия [Булыгин, 1974,

Рис. 1. Фрагмент «Карты находящихся в введении Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства крестьянских жилищ, на коем расстоянии они отстоят от заводов и рудника, так же при каких положениях мест находятся. Сочинена 1771 года, февраля 14 дня» (РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 478. Л. 1).

с. 86]. Однако в документах Чаусской судной избы, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области, таких данных нет. Зато имеется документ от 19 октября 1755 г. о судебном разбирательстве и возврате украденного имущества казаку Федору Мальцеву (ГАНО. Ф. Д-107. Оп. 1. Л. 138/1298).

В рамках локализации сгоревшего скита в окрестностях д. Мальцево следует еще рассмотреть вопрос об отражении тех событий в народной памяти. По мнению ведущего специалиста по самосожжению старообрядцев XVII–XVIII вв. М.В. Пулькина, именно в этой сфере традиционной нематериальной культуры сохранялись сведения о таких местах и особенностях их маркирования. Для современной территории Колыванского р-на, когда-то входившей в состав ведомства Чаусского острога, факты маркирования места самосожжения старообрядцев в 1756 г. пока не выявлены. Причин этого может быть несколько. Одна из них – избирательность и локальность народной памяти [Громыко, 1991, с. 227]. Однако определенное топонимическое отражение присутствия в прошлом в окрестностях Чаусского острога старообрядцев все же представлено. Это р. Керженец – небольшая протока системы озер Казыки. На одноименной реке в Нижегородской губ. в XVII–XIX вв. было много скитов. От гидронима Керженец впоследствии образовали прозвище старообрядцев – «кержаки».

Материалы и источники

Анализируя современную трактовку событий в скиту у д. Мальцево, следует обратить внимание на раз- ночтения о количестве сгоревших старообрядцев. Если в ранних изданиях указывалось 174 [Сибирская жизнь, 1897] и 175 чел. [Беликов, 1905, с. 38; Миненко, 1973, с. 60], то в дальнейшем – 172 [Пулькин, 2013, с. 266] и 200 чел. [Романов, 2019, с. 260]. Эти различия могут быть обусловлены тем, что количество людей в ходе осады скита менялось по разным причинам. Одной из них было бегство части тех, кто собрался на самосожжение, другой – добровольное или насильное инкорпорирование в среду раскольников некоторых казаков из числа осаждавших [Беликов, 1905, с. 39]. В связи с этим можно привести аналогичный пример осады скита старообрядцев в 1742 г. в д. Лепихино ведомства г. Кузнецка. Там планировалось послать переодетых «нищенским образом» казаков и драгун, чтобы, обманным путем проникнув в скит, арестовать всех, кто собирался погибнуть в огне [Пулькин, 2013, с. 120].

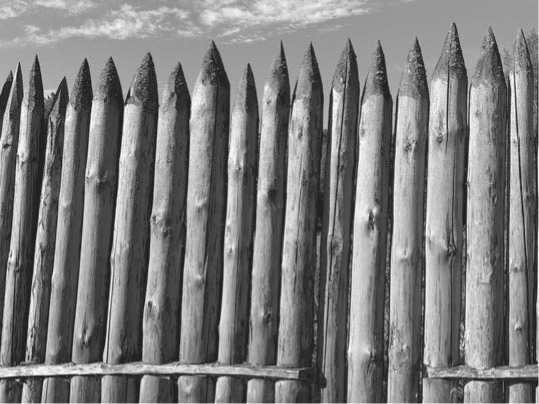

Другие неточности связаны с описанием конструктивных особенностей внутреннего ограждения скита у д. Мальцево. В одной из первых газетных публикаций указывалось, что скит был «окружен полисадником с немалыми укреплениями» [Сибирская жизнь, 1897], в издании начала ХХ столетия – что «избы были обнесены заплотом», на котором во время «гари» спасся один человек [Беликов, 1905, с. 38], в современной монографии, посвященной самосожжению старообрядцев в XVII–XVIII вв. описан эпизод со спасением на «палисаде» [Пулькин, 2013, с. 211]. Заплот и палисад – совершенно разные виды ограждения, что, безусловно, искажает характеристику устройства скита. Под заплотом в Сибири подразумевалась сплошная ограда из досок или бревен, уложенных горизонтально [Этнография…, 1981, с. 116], а палисад – это стена из столбов или свай длиной в несколько метров, вертикально врытых или вбитых в землю на треть своей длины [Толковый словарь…, 1882, с. 6]. Из письменных источников известно, что высота заплотов могла доходить до одной сажени (2,16 м) [Шостьин, 1975, с. 256, 259]. Однако она могла быть и менее 2 м. В качестве примера приведу описание внутренней ограды в Чаусском остроге, относящееся к первой четверти XVIII в., – «заплот досками в пояс» [Миненко, 1989, с. 86].

В археологической литературе представлено мнение, что изготовление и установка тына в сравнении с заплотом более трудозатратны. Это аргументируется большим объемом земляных работ (тыновая канавка) и необходимостью обожжения оснований ты-новин для их сохранности [Скобелев, 2012, с. 191]. Однако следует заметить, что такая обработка велась далеко не всегда. По результатам археологических исследований факты обожжения оснований сохранившихся тыновин не выявлены [Бородовский,

2021а, с. 373]. Кроме того, даже если объем земляных работ при возведении тыновой стены может быть и большим в сравнении с выкапыванием ям для разреженных столбовых опор заплота, то количество древесины в обоих случаях примерно одинаковое. Ширина пролета заплота не менее 3–5 м, для него требуется не меньше бревен, чем для аналогичного участка тына. Еще один аргумент в пользу заплота – в отличие от него тын на определенных типах (каменистых) грунтов возвести сложно [Скобелев, 2012, с. 191] – не актуален для суглинков Верхнего Приобья. Правда, одно преимущество заплот имеет перед тыновой стеной. Дело в том, что необожженные тыновины, судя по результатам экспериментального восстановления стен Умревинского острога, достаточно быстро начинают выпирать из общего ряда, если с внутренней стороны тына отсутствует помост. Тогда как отдельные секции горизонтально уложенных бревен заплота имеют более жесткое крепление в пазах опорных столбов, установленных вертикально. Эти столбы должны быть достаточно толстыми в сравнении с горизонтально уложенными бревнами.

Уточнения конструктивных особенностей внутреннего ограждения скита в окрестностях д. Мальцево приведены не в качестве критических замечаний в адрес указанной публикации [Пулькин, 2013], они обусловлены стремлением корректно интерпретировать сведения об этом сооружении в исходном издании [Беликов, 1905, с. 38, 40, 41]. Следует также подчеркнуть, что для XVIII в. в нем дана, пожалуй, самая развернутая характеристика старообрядческого скита, где про- с. 38], т.е. 2,45 м [Шостьин, 1975, с. 256, 259]. Если учесть, что величина зарытой в землю части тынови-ны должна быть не менее одной трети от общей длины, то для возведения тына использовались бревна длиной ок. 3 м. По данным, полученным при археологических раскопках Умревинского острога, диаметр тыновин составлял от 15 до 25 см, а их сохранившиеся в тыновой канавке части – 70–80 см [Бородовский, Горохов, 2008, с. 75; Бородовский, 2021б, с. 96] (рис. 2). Деревья (сосны) такой толщины, как правило, растут в лесной чаще, где они тянутся к свету и имеют достаточно длинные стволы (до 15–20 м) с более или менее равномерным диаметром. Из этого сырья можно заготовить не менее трех тыновин (рис. 3). Для установки тына необходимо было вырыть канавку (рис. 4).

Рис. 2. Сохранившиеся части тыновин Умревинского острога.

изошла «гарь», в сравнении с другими аналогичными объектами [Пулькин, 2013, с. 266]. Не менее важно и то, что при строительстве скита в окрестностях д. Мальцево была использована техника возведения оборонительных сооружений (тын), типичная для сибирских острогов. Это не единичный случай в Верхнем Приобье. Так, в 1739 г. в лесах по рекам Чумыш и Лосиха перед сожжением были построены несколько изб и острог [Там же, с. 264].

Обсуждение

Итак, по данным письменных источников, скит в окрестностях д. Мальцево был снаружи огражден тыном, за которым располагался заплот. Высота тыновых стен составляла «три с половиной аршина» [Беликов, 1905,

Рис. 3. Экспериментальное изготовление тыновин Умревинского острога.

Рис. 4. Тыновая канавка Умревинского острога.

Археологические исследования Умревинского острога позволили выявить такое земляное сооружение, заполненное тленом от тыновин. Глубина тыновой канавки составляла 0,87 м, ширина 0,5 м [Бородовский, Горохов, 2009, с. 74; Бородовский, 2021б, с. 94].

Известные параметры тына позволяют рассчитать общие трудозатраты и объем исходного сырья. В пись- можно, что именно такой тын наблюдал И.Г. Гмелин при посещении этого острога в 1741 г. [Бородовский, 2021б, с. 99]. Опыт экспериментального восстановления тына Умревинского острога из тыновин диаметром 15–20 см показал, что на одном метре располагалось пять-шесть тыновин [Бородовский, Горохов, 2020, с. 61–63] (рис. 5). Согласно данным письменных источников, в Илимском остроге в 1703 г. на участке между двумя башнями протяженностью 61 сажень (131 м 76 см) было установлено 648 тыновин [Русские, 2003, с. 19], следовательно, их диаметр составлял 20 см или чуть больше. Такие параметры вполне сопоставимы с размерами малого и среднего сибирского острога.

Что касается заплота, то сооружения такого типа в XVIII столетии были характерны не только для жилых и хозяйственных построек, но и для некоторых острогов (Селенгинского, Енисейского, Иркутского) [Крадин, 1988, с. 63, 73, 123]. Заплот выявлен при раскопках Саянского острога на среднем Енисее [Скобелев, 2012, с. 190; 2013, 2018; Майничева, Скобелев, Береженко, 2018]. На севере Верхнего Приобья такое ограждение имели Бердский острог [Миненко, 1989, с. 90; Резун, Васильевский, 1989, с. 107; Русские остроги..., 2003, с. 13] и Сузунский медеплавильный завод. Археологические исследования последнего позволили установить, что упоминавшийся в письменных источниках при характеристике укреплений этого объекта «оплот» высотой до 3 саженей (ок. 4,5 м) в действительности являлся заплотом [Шаповалов, Росляков, 2013, с. 178–179]. В ходе раскопок удалось проследить протяженность его отдельных пролетов – до 5 м. Заплот скита в окрестностях д. Мальцево мог иметь бытовое назначение. Как уже упоминалось, во время самосожжения с него сняли одного живого человека [Беликов, 1905, с. 38]. Значит, высота заплота менных источниках для некоторых острогов указывалось точное количество тыновин, которые следовало установить при сооружении или ремонте тыновых стен. Например, для ремонта тына Илимского острога в 1753 г. было заготовлено не менее 1 500 бревен [Русские, 2003, с. 19]. Общая протяженно сть и конфигурация тынового ограждения скита у д. Мальцево неизвестны. Однако с учетом того, что тын ограждал внутренний заплот и девять плотно поставленных изб, площадь этого объекта была значительной. При раскопках Умревинского острога обнаружен хорошо сохранившийся участок тыновой стены в 1,5 м, состоявший из семи тыновин шириной до 20 см [Бородовский, Горохов, 2009, с. 34]. Правда, они были изготовлены из расколотых пополам бревен, хорошо отесаны и очень плотно пригнаны друг к другу. Вполне воз-

Рис . 5. Восстановленная тыновая стена Умревинского острога.

была не слишком значительной, если человек смог залезть на него, – не более 1,5 м. Это наводит на мысль, что, возможно, он задумывался не только как одна из линий укреплений, но и как ограда для будущего «кладбища» старообрядческих новомучеников после их самосожжения. Следует отметить, что в ходе археологических исследований на внутренней площадке Умревинского острога, использованной впоследствии как территория кладбища конца XVIII – XIX в., были прослежены опорные столбы заплота [Бородовский, Горохов, 2009, с. 80; 2020, с. 86–89; рис. 50, 52, 59, 60, 63, 68].

Скит в окрестностях д. Мальцево состоял из девяти изб с погребами, две из них были «тесно поставлены одна к другой» [Беликов, 1905, с. 38]. Размеры этих срубных построек неизвестны. Однако, используя этнографические данные, можно рассчитать несколько вариантов общей площади жилого пространства в них. Известно, что средние размеры русской крестьянской избы варьировались от 4 × 4 до 5,5 × 6,5 м, у богатых крестьян они достигали 8 × 9 и 9 × 10 м [Русские, 2003, с. 280]. Из девяти построек в скиту жилых было семь. Поскольку сдвоенная изба выполняла роль молельного дома [Беликов, 1905, с. 38], ее параметры будут рассмотрены отдельно. При размерах срубов 4 × 4 м площадь семи изб составит 112 м2, при 5,5 × 6,5 м – 250,25 м2, 8 × 9 м – 504 м2, 9 × 10 м – 630 м2. Однако следует учесть, что примерно четвертую или пятую часть русской избы занимала печь [Русские, 2003, с. 280]. В описании другого скита старообрядцев – в окрестностях д. Филиппово на р. Чумыш, – относящемся к 1759 г., упоминается, что «в избушке была устроена новая глинобитная печь» [Беликов, 1905, с. 38]. В таком случае общее жилое пространство семи изб 4 × 4 м составит 84,0–89,6 м2, 5,5 × 6,5 м – 187,6–200,2 м2, 8 × 9 м – 378,0–403,2 м2, 9 × 10 м – 472,5–504,0 м2. Однако, по данным археологических исследований на Умревинском остроге, размеры печи середины XVIII в., судя по опечку 3,4 × 3,0 м [Бородовский, Горохов, 2009, с. 59], были несколько иными. Если учесть занимаемую ей площадь (10,2 м2), то варианты для семи изб указанных размеров будут 40,6 м2; 178,85; 432,5; 558,6 м2. Теперь следует рассчитать площадь культового сооружения, состоявшего из сдвоенных срубов. Если каждый из них был 4 × 4 м, то общее пространство помещения составляло 32 м2, при размерах срубов 5,5 × 6,5 м – 71, 5 м2, 8 × 9 м – 144 м2, 9 × 10 м – 180 м2. В действительности размеры срубов могли быть и иными, также не исключено, что в этом сооружении могла быть печь. Однако в целом данную конструкцию можно охарактеризовать как двухрядную жилую застройку [Этнография…, 1981, с. 122, рис. 3, д ].

Таким образом общая площадь изб скита в окрестностях д. Мальцево могла составлять от 184,6 до

738,6 м2. Расчеты жилого пространства необходимы для оценки возможностей размещения людей в скиту. Если общее количество укрывшихся в нем первоначально доходило до 200, то на каждого человека при общей площади в 184,6 м приходилось до 0,9 м2, а при 738,6 м2– до 3,6 м2.

Молельный дом (сдвоенная изба) – это помещение массового пребывания людей. При его площади 144 м2 на каждого человека приходилось 0,72 м2, а при 180 м2 – 0,9 м2. Оценка этой площади на предмет плотности расположения людей возможна с использованием формулы Г. Джейкобса, предназначенной для оперативного определения численности толпы. Расчет ведется путем сложения значений длины и ширины участка, занимаемого скоплением людей, и умножения на коэффициент плотности – 10 для плотной толпы и 7 для разреженной. В соответствии с такими расчетами люди, стоящие на расстоянии вытянутой руки, занимают по 1 м2; когда между ними еще возможно пройти, плотность составляет 2 чел./м2, а если они стоят плечом к плечу – 4 чел./м2. Эта формула, неоднократно проверенная эмпирически, позволяет дать оценку с точностью до 20 %. Применение такого вычислительного приема к ситуации в скиту вполне корректно, поскольку в старообрядческой практике при подготовке и осуществлении самосожжения «толпы не раз сходились, чтобы сгореть» [Пулькин, 2013, с. 211].

Теперь следует сказать об особенностях жилых срубных сооружений в скиту. Поскольку «на крышах домов денно и нощно стояли караульные с ружьями в руках» [Беликов, 1905, с. 38], вполне можно предположить, что крыши были уплощенные. Судя по этнографическим данным, в Сибири верхний бревенчатый накат изб в ряде случаев мог быть одновременно потолком и кровлей. Сверху на такую крышу в целях тепло- и гидроизоляции насыпали толстый слой земли [Этнография…, 1981, с. 112]. Однако если кровли использовались как караульные площадки, то избы должны быть явно выше внешней тыновой стены (2,45 м). Высота 3 м с учетом расстояния от тыновой стены вполне достаточна для того, чтобы крыша служила боевым помостом. Сруб избы мог выполнять функции боевой башни. К примеру, при описании созданного в 1697 г. Каштакского острога указано, что «на углах построено четыре избы, а на трех избах построены три башни» [Каштакский сереброплавильный промысел, 2016, с. 98].

Описанные сооружения скита в окрестностях д. Мальцево ведомства Чаусского острога отражают тот факт, что старообрядческие «учителя самогуби-тельной смерти» явно обладали необходимыми техническими познаниями [Пулькин, 2013, с. 241]. В этой связи следует обратить внимание на фигуру проповедника Федора Немчинова, сына казачьего началь- ника, имевшего чин «головы» [Беликов, 1905, с. 38]. Помимо родственной связи с достаточно высоким чином из казачьей среды, вовлеченной не только в воинскую службу, но и в острожное строительство, важно его происхождение из г. Тары. В ведомстве Чаусского острога с 20-х гг. XVIII в. проживало много выходцев из этого города и его округи, бежавших от преследования за отказ присягать императрице Екатерине I после петровского указа о престолонаследии от 1722 г. [Ми-ненко, 1984, с. 9]. Среди них были и старообрядцы, часть из которых пострадала в ходе антиправительственных волнений в г. Таре [Пулькин, 2013, с. 213]. Следует отметить, что в строительстве старообрядческих скитов в Верхнем Приобье участвовало достаточно много крестьян, либо проживавших в острогах (выходец из Бердского острога, руководивший самосожжениями на реках Чумыш и Лосиха в 1739 г.) [Там же, с. 264], либо длительно трудившихся в непосредственной близости от них (крестьяне из скита в окрестностях д. Мальцево) [Там же, с. 40, 41]. Кроме того, и крестьянская усадьба иногда обносилась оградой типа острожной [Этнография…, 1981, с. 116].

Заключение

Детальный анализ сведений письменных источников о старообрядческом ските в окрестностях д. Мальце-во ведомства Чаусского острога, сгоревшем в 1756 г., подтверждает факт длительного сохранения традиций фортификации Мо сковского царства, которые окончательно сформировались еще в XVII в. Это обусловлено не только идеологической приверженностью сибирских старообрядцев «правилам старины», но и практикой сооружения русских острогов в Верхнем Приобье в XVIII столетии по «стандартам» допетровской эпохи. Одним из наглядных примеров являются результаты археологических исследований Умревинского острога, в котором вплоть до первой трети XVIII в. возводились оборонительные сооружения (башни) бастейного, а не бастионного типа [Боро-довский, 2021б, с. 100].

При строительстве скита в окрестностях д. Маль-цево был выполнен значительный объем земляных работ. Кроме внешней тыновой канавки и ям для опор внутреннего заплота, под избами были вырыты погреба, где хранились солома и смолье для самосожжения [Беликов, 1905, с. 38]. Их могло быть девять или восемь, если дом-молельня (двойная изба) имел один общий. Характеристика земляных сооружений крайне важна при возможном обнаружении в будущем этого скита как объекта археологического наследия. На уровне условной материковой поверхности его остатки должны быть окружены тыновой канавкой, за которой расположены единичные ямы от столбов внутреннего заплота. В центральной части этого объекта должно находиться несколько котлованов (погреба), один из которых может быть большего размера. Культурный слой должен содержать многочисленные следы горения. Это типично не только для единомоментно сгоревших компактных комплексов деревянных сооружений, но и для таких объектов, как остроги, неоднократно пострадавшие от пожаров [Бо-родовский, 2021а].

Для деревянных оборонительных и заградительных сооружений старообрядческого скита в окрестностях д. Мальцево характерно сочетание заплотной и тыновой техники возведения стен. По данным письменных источников и результатам археологических исследований, это свойственно деревянным укреплениям целого ряда острогов Сибири (Селенгинско-го, Енисейского, Иркутского, Саянского). В Верхнем Приобье стены заплотного типа были и у Сузун-ского медеплавильного завода и монетного двора. Однако заплот гипотетически может соотноситься с кладбищенскими оградами, что археологически прослежено на некрополе, образовавшемся на рубеже XVIII–XIX вв. на территории Умревинского острога. Выявление недолго существовавшего сожженного скита у д. Мальцево, точное место расположения которого неизвестно, очень важно. Это позволит археологически исследовать один из репрезентативных комплексов старообрядческой культуры начала второй половины XVIII в. на верхней Оби.

Исследование выполнено в рамках Госзадания НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0005.

Список литературы К вопросу об устройстве скита старообрядцев в окрестностях деревни Мальцево ведомства Чаусского острога (анализ письменных сведений середины XVIII века и их корреляция с этнографическими и археологическими данными)

- Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края. – Томск: [Паровая тип. Н.И. Орловой], 1905. – 68 с.

- Бородовский А.П. Воздействие огня на деревянные сооружения Умревинского острога // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021а. – Т. ХХVII. – С. 371–376.

- Бородовский А.П. Изменения деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога (по данным археологических и письменных источников) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021б. – Т. 49, № 2. – С. 94–101. – doi:10.17746/1563-0102.2021.49.2.094-101

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Оборонительные сооружения Умревинского острога // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 4. – С. 70–82.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский острог (археологические исследования 2002–2009 гг.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 242 с.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский острог: результаты археологических исследований 2010–2017 годов. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – 220 с.

- Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. – 144 с.

- Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 446 с.

- Каштакский сереброплавильный промысел: сб. док. и мат-лов / сост. В.Н. Добжанский, А.Н. Ермолаев. – Кемерово: [б.и.], 2016. – 192 с. – (Документальное наследие Кузбасса; вып. 2).

- Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество. – М.: Искусство, 1988. – 191 с.

- Майничева А.Ю., Скобелев С.Г., Береженко Д.Ю. Реконструкция деревоземляных внутрикрепостных построек как знаковых сооружений Сибири XVII–XVIII веков (на примере Саянского острога) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 4. – С. 100–108. – doi:10.17746/1563-0102.2018.46.4.100-108

- Мамсик Т.С. Чаусское Приобье: население и хозяйство: опыт ретроспекций по материалам XVII–XIX вв. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – 226 с.

- Миненко Н.А. История Новосибирской области с древнейших времен до конца XIX века. – Новосибирск: Зап.- Сиб. кн. изд-во, 1973. – 79 с.

- Миненко Н.А. Первые русские деревни и города на территории Барабы и Новосибирского Приобья // Город и деревня Сибири в досоветский период: Бахрушинские чтения 1984 г. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1984. – С. 3–32.

- Миненко Н.А. Русские остроги и форпосты на территории Новосибирского Приобья и Барабы // Памятники Новосибирской области / сост. Л.М. Горюшкин, Б.И. Семко. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1989. – С. 80–91.

- Миненко Н.А. По старому Московскому тракту. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1990. – 184 с.

- Пулькин М.В. Самосожжения старообрядцев (середина XVII – XIX в.). – М.: Рус. фонд содействия образованию и науке, 2013. – 336 с.

- Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1989. – 304 с.

- Романов П.И. Обветшание и ремонт оборонительных конструкций приобских острогов Томского уезда в XVIII веке // Баландинские чтения. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусства, 2019. – Т. XIV. – С. 258–262. Русские. – М.: Наука, 2003. – 827 с.

- Русские остроги XVIII века на территории Новосибирской области / сост. А.П. Бородовский, Е.Л. Бородовская. – Новосибирск: Науч.-произв. центр по сохранению ист.-культур. наследия Новосиб. обл., 2003. – 44 с. Сибирская жизнь. – 1897. – № 276. – 25 с.

- Скобелев С.Г. Стены Саянского острога // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 7: Археология и этнография. – С. 187–193.

- Скобелев С.Г. Стены заплотного типа в русском сибирском остроге (на примере Саянского острога XVIII в.) // Освоение и развитие Западной Сибири в XVI–XX вв.: мат-лы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Чаусского острога. – Новосибирск: Сибпринт, 2013. – C. 166–171.

- Скобелев С.Г. Варианты виртуальной реконструкции Саянского острога на Енисее // Сибирский город в фокусе гуманитарных исследований: к 400-летию г. Новокузнецка: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Новокузнецк, 25–26 окт. 2018 г. – Новокузнецк: Новокузн. фил. Кем. гос. ун-та, 2018. – С. 73–81.

- Список населенных мест Сибирского края. – Новосибирск: Сиб. краев. стат. отд., 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – 833 с.

- Толковый словарь живого великорусского языка / авт.- сост. В.И. Даль. – 2-е изд. – СПб.: [Тип. М.О. Вольфа], 1882. – Т. 3. – 584 с.

- Шаповалов А.В., Росляков С.Г. Крепостные стены Сузунского медеплавильного завода и монетного двора // Освоение и развитие Западной Сибири в XVI–XX вв.: мат-лмежрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Чаусского острога. – Новосибирск: Сибпринт, 2013. – C. 175–179.

- Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии XI–XIX вв. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 272 с.

- Этнография русского крестьянства Сибири: XVII – середина XVIII в. / отв. ред. В.А. Александров. – М.: Наука, 1981. – 270 с.