К вопросу обоснования эколого-реабилитационных технологий сельскохозяйственного природопользования в Калмыкии

Автор: Курепина Наталья Леонидовна, Болаев Баатр Канурович, Оконов Мутул Максимович, Салаев Бадма Катинович, Сергин Александр Анатольевич, Глечикова Наталья Александровна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 4 (60), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ динамики и тенденций развития процессов деградации земельных ресурсов Республики Калмыкия. Приведены аналитические данные использования земель и определены риски экологической безопасности. Особое внимание уделено зоне экологической катастрофы - Черным землям. Определены деструктивные факторы, оказывающие негативное влияние на состояние земельных ресурсов, степень антропогенного воздействия на сельскохозяйственные угодья данного региона. Исследованы причины возникновения деструктивных процессов и сокращения продуктивных угодий. Эмпирической базой исследования явились данные государственной статистики, материалов почвенных и геоботанических обследований, экспертные оценки и др. Проведенный анализ развития процессов деградации земель республики позволил сделать вывод о необходимости рационального природопользования и применения эколого-реабилитационных технологий в целях нейтрализации деструктивных процессов при использовании земельных ресурсов в Республике Калмыкия. Приведены данные по использованию пахотных и кормовых угодий. Выявлено, что посевные площади Калмыкии уменьшились с 726,6 тыс. га в 1990 году до 297,8 тыс. га в 2020 году и составляют около 36,0%. Высказано предположение о возможности применения эколого-реабилитационных технологий для предупреждения развития деструктивных процессов при использовании земель сельскохозяйственного назначения. Обоснована необходимость проведения комплексных мер по рациональному использованию природных ресурсов региона и применения эколого-реабилитационных технологий, включающих агротехнические, гидротехнические и биологические технологии восстановления утраченных свойств земельных ресурсов. Представлена классификация эколого-реабилитационных технологий. Подробно освещены основные направления реабилитации сельскохозяйственных угодий Калмыкии, в частности стабилизация агроландшафта и ресурсосберагающие технологии. Выполнено обоснование необходимости применения механизированных эколого-реабилитационных технологий и технических средств для восстановления деградированных почв Калмыкии, обеспечивающих повышение плодородия почвы и увеличение количества пахотных угодий.

Деградация земель, деструктивные процессы, эколого-реабилитационные технологии, стабилизация агроландшафта, ресурсосберегающие технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140297858

IDR: 140297858 | УДК: 631.588 | DOI: 10.55618/20756704_2022_15_4_17-28

Текст научной статьи К вопросу обоснования эколого-реабилитационных технологий сельскохозяйственного природопользования в Калмыкии

Введение. В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды» в статье 42 указывается, что «При осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов….» [1].

В этой связи вся хозяйственная деятельность предприятий и организаций, осуществляемая с использованием природных ресурсов, должна обеспечивать их охрану и воспроизводство с учетом не только настоящих, но и будущих интересов общества.

Исследуемый регион – Республика Калмыкия – один из субъектов юга РФ, в котором отмечаются проблемы рационального природопользования, обусловленные ха- рактерными для аридных экосистем явлениями, такими как деградация земель и опустынивание.

В трудах ученых В.Н. Вернадского, В.В. Докучаева, В.А. Тимирязева нашли свое отражение факторы взаимосвязи природопользования и экономического развития, результаты антропогенного воздействия на окружающую среду, которые ведут к углублению экологического кризиса.

Комплекс мероприятий, воздействующих на агроландшафт и повышающих его устойчивость, в том числе противоэрозион-ную, противодефляционную, агролесо- и фитомелиорацию; мелиорацию песков и солонцов; систему агромелиоративных и агротехнических мероприятий; выработку норм, определяющих оптимальные соотношения площадей сельскохозяйственных угодий в зависимости от местных условий для борьбы с засухой, рекомендовал более чем 100 лет назад В.В. Докучаев.

Необходимость сохранения земельноресурсного потенциала, вовлечение угодий в сельскохозяйственный оборот путем проведения мелиорации отмечал в своей работе С.Н. Волков [2].

Исторический обзор использования аридных территорий региона свидетельствует о том, что отгонное животноводство позволяло сохранять кормовые угодья. «Постоянные передвижения кочевников со своими стадами, если не было чрезвычайных ситуаций, подчинялись строго продуманной системе...» [3].

Данные факты характеризуют рациональный подход к использованию пастбищ. С переходом на оседлое ведение хозяйства началось круглогодичное использование пастбищ. Общеизвестно, что отказ от сезонного использования пастбищ и переход к круглогодичному стравливанию приводит к аридизации климата. Это способствует тому, что природные ресурсы истощаются, а хрупкий баланс взаимосвязей природы и человека нарушается. Кроме того резкое увеличение поголовья скота в 1970–1980 гг. привело к перегрузке пастбищ 2,2–2,5 раза.

Все эти негативные последствия привели не только к ухудшению состояния сельскохозяйственных угодий, но и к экологическим проблемам.

На протяжении последних десятилетий исследования экологических проблем аридного региона проводились учеными Т.И. Бакиновой [4], В.А. Банановой [5], К.Н. Кулик [6] и др.

По материалам почвенных и геоботанических обследований, проводимых специалистами ЮжНИИгипрозем, и научных исследований специалистов ВНИАЛМИ была разработана «Генеральная схема по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ», конкретные природоохранные мероприятия которой частично были осуществлены в натуре.

Субрегиональная национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для юго-востока Европейской части Российской Федерации сыграла положительную роль. В Прикаспийском регионе была апробирована технология борьбы с опустыниванием и проведены фитомелио-ративные работы, которые позволяли осуществить закрепление песков. Сущность мероприятий борьбы с опустыниванием заключалась в посадке черенков джузгуна и рулонных кулис [7]. Однако в силу того, что они были единичными и фрагментарными, требовали значительных финансовых и трудовых ресурсов, не были приняты для повсеместного использования.

В ходе наших исследований мы пришли к выводу, что, несмотря на значительное количество трудов по данной проблеме, рассмотрение угроз экологической безопасности в современных работах сводится в большей части к оценке загрязнения атмосферы и водных источников. Поэтому и индикаторы для оценки угроз экологической безопасности разработаны в основном для определения уровня загрязнения атмосферы и водных источников.

Приведенные факты определили необходимость исследования угроз сельскохозяйственного природопользования аридного региона, характеризующегося низким биоклиматическим потенциалом, жесткими климатическими условиями, наличием деструктивных процессов.

Целью настоящего исследования является анализ деструктивных факторов, формирующих угрозы рационального природопользования сельских территорий аридных зон Калмыкии и обоснование комплексных технологических решений по эколого-реабилитационным мероприятиям.

Материалы и методы исследований. С позиции междисциплинарного подхода проведен анализ литературных источников и сбор информации, статистических материалов, обследований земельных ресурсов Калмыкии, обработка массива данных и их интерпретация. В ходе исследования применялись методы эмпирического анализа: сравнения, индикативный, экспертный и др.

Выявление деструктивных процессов в использовании земельных ресурсов региона позволило определить эколого-реабилитационные технологии для предотвращения угроз сельскохозяйственного природопользования и восстановления деградированных почв.

Результаты исследований и их обсуждение. В соответствии с ландшафтно-экологическим районированием земельного фонда России территория Калмыкии отнесена к Волжско-Каспийской ландшафтно-экологической зоне и двум экологическим районам: Нижневолжскому и Кавказско-Каспийскому.

Земельные ресурсы Калмыкии по типам и подтипам в основном представляют собой степные, полупустынные и пустынные зоны. Структура естественного ландшафта региона, степень его преобразованности обусловили различную направленность природных процессов при разных антропогенных воздействиях на естественную среду.

Массовое вовлечение в активный сельскохозяйственный оборот земель аридных территорий привело к сокращению до минимума площадей естественных угодий. Об этом свидетельствуют данные земельного кадастра об освоенности территории по природно-сельскохозяйственным зонам: степная - 88,5%, сухостепная - 95,3%, полупустынная - 95,4% и пустынная - 79,7%.

Проведенный анализ использования сельскохозяйственных угодий по природносельскохозяйственным зонам Калмыкии позволил выделить деструктивные факторы и риски рационального природопользования.

Выделяют следующие типы деградации: физическая, химическая, физикохимическая, биологическая и гидрологическая. Для исследуемой территории характерны практически все вышеназванные типы, но в большей степени физическая (водная эрозия, дефляция и др.) и биологическая (дегумификация и др.).

Следует отметить, что каждый тип деградации почв приводит к параллельному виду других типов деградации [8].

На рисунке 1 представлены результаты обследования земель сельскохозяйственного назначения аридных территорий Калмыкии, включая земли фонда перераспределения.

Как следует из рисунка 1, общая физическая деградация почв Республики Калмыкия составляют около 5 тыс. га, более 90,0% из которых подвержены процессам ветровой эрозии или дефляции. Наиболее характерны данные процессы для полупустынной и пустынной природно-сельскохозяйственных территорий. Дефляция наносит наибольший урон почвенному плодородию, изменяя морфологические и физикохимические свойства почв. В зависимости от степени дефляции запасы гумуса по данным бонитировки почв снижаются до 80%.

Fodder lands

Рисунок 1 – Площади деградированных земель Республики Калмыкия

Figure 1 – Areas of degraded lands in the Republic of Kalmykia

Водной эрозии и дегумификации, как следует из рисунка 1, подвержены незначительные площади, в основном составляющие пахотные угодья в степной и сухостепной зонах. Значительное распространение процессы водной эрозии получили в районе Ергенинской возвышенности, представленной повышенными крупными увалами, короткими и крупными в восточной зоне и длинными – в западной экспозиции. В результате процессов водной эрозии происходит не только потеря гумуса, но и ухудшается структура и водно-воздушный режим, подавляются микробиологические и физикохимические процессы.

Следует отметить, что для исследуемого региона характерно и широкое распространение гидроморфных и полугидро-морфных структур почвенного покрова, представленных различными комплексами засоленных и солонцовых почв. На солонцовых почвах и солонцовых комплексах расположено 4304,9 тыс. га, или 68,0% от площади сельскохозяйственных угодий. Общая площадь засоленных земель составляет более 2,0 млн га сельскохозяйственных угодий, особенно высока доля засоленных земель в полупустынной зоне.

Приведенные данные, характеризуют почвенный покров исследуемой территории, как исключительно хрупкий к антропогенному воздействию, нерациональному хозяйственному использованию земель, что ведет к серьезным экологическим проблемам.

Данный фактор особенно необходимо учитывать при использовании пахотных угодий, которые в структуре сельскохозяйственных угодий степной зоны Республики Калмыкия занимают 65,9%, это основная земледельческая зона, в почвенном покрове которой преобладают черноземы обыкновенные.

В сухостепной и полупустынной зонах удельный вес пашни значительно ниже и соответственно составляет 22,6% и 18,2%, где преобладают кормовые пастбищные угодья. Большая часть сенокосов (около 72%) и почти все пастбища (95,6%) являются суходольными.

Значительные площади пахотных угодий характеризуются наличием солонцовых комплексов – 716 тыс. га, или 87% от общей площади пашни. Данный фактор отразился на посевных площадях, которые уменьшились с 726,6 тыс. га в 1990 году до 297,8 тыс. га в 2020 году, то есть из 816,2 тыс. га пашни, которая числится по данным кадастрового учета, под посевными площадями занято около 36,0% (таблица) [9].

Использование пахотных угодий

Use of arable lands

|

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

|

|

Посевная площадь, тыс. га Sown area, thousand ha |

726,6 |

567,5 |

270,2 |

275,1 |

298,8 |

266,4 |

297,8 |

|

% от площади пашни % of arable land |

87,5 |

68,4 |

32,6 |

33,1 |

36,0 |

32,1 |

35,9 |

Данные таблицы 1 свидетельствуют о неиспользовании пашни по целевому назначению, то есть посевные площади с учетом чистых паров занимали только часть пашни, остальные площади деградировали и переходили в разряд непродуктивных [10].

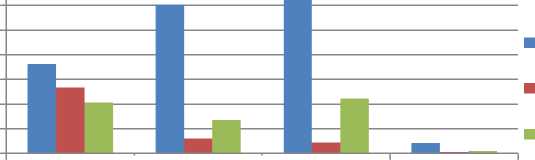

Такая ситуация связана с тем, что из общей площади пашни только около 20% относятся к пахотнопригодным, 70% из которых расположены в степной зоне (рисунок 2).

тыс. га thousand ha

50 0

Пашня – всего

Arable land – total number

Пахотнопригодная

Suitable for cultivation

Посевная площадь – всего

Sown area – total number

Степная Сухостепная Полупустынная Пустынная

Steppe Dry steppe Semi-arid Arid

Рисунок 2 – Площади пашни, пахотнопригодные и посевные площади по зонам Республики Калмыкия

Figure 2 – Areas of arable land, arable and sown areas for zones of the Republic of Kalmykia

Приведенные за 2020 год сведения о состоянии пахотных площадей свидетельствуют о том, что одним из антропогенных факторов воздействия на земельные угодья, приведших к развитию процессов опустынивания, было нерациональное природопользование, перенагрузка пастбищных угодий. Поэтому следующим этапом исследований явился анализ динамики роста поголовья в сопоставимости с объемами производства сельскохозяйственной продукции и расчеты нагрузки скота на кормовые угодья.

За период с 1990 по 2015 годы поголовье крупного рогатого скота в Республике Калмыкия выросло на 190,0 тыс. голов, рост

154,6%. За последнее пятилетие произошел спад поголовья до 178,1 тыс. голов. Однако динамика роста к базисному 1990 году сохраняется и составляет 103,4%. Снижение темпов роста в последние годы связано с сильнейшей засухой 2020 года.

Изменилась и структура поголовья овец (в пересчете на условные головы), в 1990 году их доля составляла 45,0%, а в настоящее время – 37,7%.

В зоне экологического бедствия – Черные земли поголовье крупного рогатого скота выросло более чем в три раза. Нагрузка скота на сельскохозяйственные угодья в регионе Черные земли выросла с 0,5 в 1990

году до 0,92 условных голов в 2020 году на 1 га, что вызывает серьезные опасения возникновения новых площадей, подверженных процессам опустынивания.

Согласно [5] состояние растительного покрова зависит от климатических ритмов, а также усиления или ослабления пастбищной нагрузки. Устойчивое развитие пастбищного животноводства возможно только при строгом нормировании пасторальной нагрузки.

Таким образом, приведенные результаты анализа рисков рационального природопользования свидетельствуют о развитии деструктивных процессов, таких как сокращение продуктивных земель, деградация пастбищ, опустынивание, антропогенное воздействие, увеличение количества крестьянских хозяйств и соответственно рост нагрузки скота.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости выбора комплексного технологического решения для предотвращения деструктивных процессов. По нашему мнению это могут быть экологореабилитационные технологии, направленные на восстановление утраченных свойств земельных ресурсов.

Также по определению Л.Т. Крупской одним из направлений могут стать биоинженерные технологии реабилитации земель [11].

Эколого-реабилитационные технологии восстановления сельскохозяйственных земель должны обеспечивать их воспроизводство и сохранение потенциала в процессе сельскохозяйственного использования.

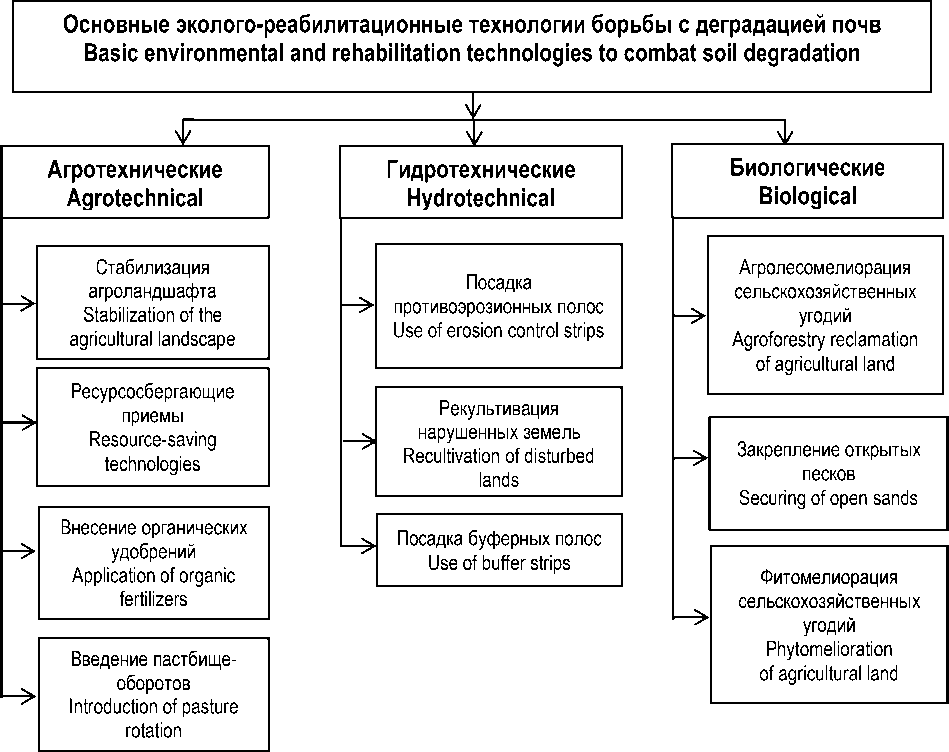

Рисунок 3 – Классификация основных эколого-реабилитационных технологий борьбы с деградацией почв

Figure 3 – Classification of main environmental and rehabilitation technologies to combat soil degradation

Восстановление земель должно идти в разных направлениях, и, прежде всего, следует разработать земельные планы территории, определить в процессе инвентаризации земель степень их критического состояния и наметить мероприятия по применению научно обоснованных реабилитационных технологий [12].

Для исследуемой территории для восстановления деградированных земель необходимо проведение экологической реабилитации, включающей комплекс агротехнических, гидротехнических и биологических приемов и мероприятий.

На рисунке 3 представлена классификация основных эколого-реабилитационных технологий, которые применяются для борьбы с деградацией почв в аридных территориях.

Анализ рисунка 3 показывает, что представленная классификация экологореабилитационных технологий сельскохозяйственных угодий аридных территорий не охватывает всего многообразия приемов и мероприятий, направленных на борьбу с деградацией почв. Выбор технологии восстановления деградированных почв определяется в первую очередь причиной, предшествующей деградации почвы и степенью ее критического состояния.

Поскольку деградация почв исследуемой территории в основном вызвана дефляцией, остановимся на основных направлениях экологической реабилитации сельскохозяйственных угодий, подверженных ветровой эрозии. Это, прежде всего, стабилизация агроландшафта и ресурсосберегающие технологии.

Рассмотрим более подробно данные мероприятия. Для стабилизации агроландшафта необходимо привести в соответствие с экологическими требованиями структуру посевных площадей и севооборотов, научно обоснованное (оптимальное) соотношение набора и объемов культур [13]. Посев многолетних трав, особенно в зонах природноэкологического кризиса и бедствия, позволит создать природную среду, способству- ющую стабилизации агроландшафта, предохранению от разрушения физических свойств почв и повышению устойчивости против развития экодеструктивных процессов [14]. Необходимым условием должно стать не стихийное забрасывание пашни в залежь, как часто происходит в настоящее время, а фитомелиоративное обустройство. Рациональное использование предполагает проведение таких мероприятий, как создание культурных сенокосов и пастбищ, введение выводных полей с многолетними травами и фитомелиорантами.

Опыт научных учреждений Республики Калмыкия показывает, что разработанная для засушливых условий система сухого земледелия должна внедряться в регионе с учетом новой техники и ресурсосберегающих технологий, позволяющих предотвратить разрушение физических свойств почв и снизить эрозионные процессы. В настоящее время минимальная обработка почвы, энергосберегающие технологии широко внедряются в республике.

В целях сельскохозяйственного природопользования кормовых угодий и предотвращения процессов опустынивания необходимы введение императива на бессистемное использование пастбищ, разработка индексов экологической устойчивости и экологической эффективности с учетом специфики аридных территорий региона и нормативное закрепление предельных значений [15].

Важным направлением также должна стать трансформация и вывод из оборота земель, подверженных процессам деградации с последующим проведением фитоме-лиоративных работ. На площадях пашни, не используемых для посевов сельскохозяйственных культур, необходимо провести фитомелиоративные работы, вывести из категории пахотных угодий и трансформировать в культурные пастбища. Практика вывода из оборота пахотных угодий широко распространена за рубежом. Так, в США, в рамках программы сокращения посевных площадей, выводили пашни из оборота путем высева трав и бобовых [16].

В настоящее время в Калмыцком государственном университета имени Б.Б. Городовикова проходят апробацию экологореабилитационные мероприятия, которые на наш взгляд представляют определенный интерес как один из способов борьбы с деградацией почв. Обработку почвы деградированных пастбищ осуществляют глубоко-рыхлителями или безотвальными орудиями-плоскорезами в виде чередования обработанных и необработанных полос с последующей посадкой черенков джунгута и фито-мелиоративных культур.

Выводы. Исследование сложившейся системы использования земельных угодий в Республики Калмыкия, анализ рисков рационального природопользования свидетельствуют о происходящих деструктивных процессах в результате нерационального аграрного использования. Установлено, что в регионе под посевными площадями занята только треть пашни, под чистыми парами – не более 20%, остальные площади пахотных угодий вследствие неиспользования деградируют и переходят в разряд непродуктивных. Деградация сельскохозяйственных угодий в основном происходит вследствие развития процессов водной эрозии, дефляции и дегумификации пашни. Для предотвращения деструктивных процессов следует принять рациональные организационно-управленческие и технологические решения, направленные на применение эколого-реабилитационных технологий, позволяющих восстановить утраченные свойства почвенного покрова. Необходимо разработать комплексные эколого-реабилитационные механизированные технологии и технические средства для восстановления деградированных земельных ресурсов Калмыкии, обеспечивающих повышение плодородия почвы и увеличение количества пахотных угодий.

Список литературы К вопросу обоснования эколого-реабилитационных технологий сельскохозяйственного природопользования в Калмыкии

- Об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. С. 133.

- Волков С.Н. Научное обоснование организации рационального использования и охраны земель в АПК России // Научно-технологические инновации в земельно-имущественном комплексе России как фактор повышения эффективности АПК. М.: ГУЗ, 2018. С. 23–37.

- История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Элиста: ГУ «Издательский дом Герел», 2009. Т. 1. 848 с.

- Бакинова Т.И., Дарбакова Н.Е., Иджилова Д.В. Устойчивое развитие эколого-эконо-мической системы землепользования сельских территорий Республики Калмыкия // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2018. № 4 (230). С. 103.

- Бананова В.А., Лазарева В.Г., Петров К.М. Тенденции процессов опустынивания в северо-западной части Прикаспийской низменности // Геология, география и глобальная энергия. 2021. № 1 (80). С. 77–86.

- Кулик К.Н. Современное состояние защитных лесонасаждений в Российской Федерации и их роль в смягчении последствий засух и опустынивания земель // Научно-агрономичес-кий журнал. 2022. № 3 (118). С. 8–13.

- N.L. Tsagan-Mandzhiev, B.I. Belyaeva, G.M. Muchkaeva Agrobiological method of phy-tomelioration of degraded pastures using the cut-tings of calligonum aphyllum and roll coulisses // 6-th International Conference on Agriproducts pro-cessing and Farming IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2020. Р. 012130.

- Стифеев Е.И., Бессонова Е.А. Эколого-экономическая реабилитация деградированных и нарушенных сельскохозяйственных земель России как основное направление повышения эффективности их использования // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 9. С. 124–130.

- Калмыкия в цифрах, 2022: Краткий статистический сборник. Управление Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия. Элиста, 2022. 132 c.

- Курепина Н.Л. Предотвращение скращения пахотных земель – одно из направлений обеспечения продовольственной безопас-ности // Научно-технологические инновации в земельно-имущественном комплексе России как фактор повышения эффективности АПК. М.: ГУЗ, 2018. С. 86–89.

- Крупская Л.Т., Голубев Д.А., Филатова М.Ю. Обоснование технологического решения по экологической реабилитации техногенных образований [Электронный ресурс] // Лесохоз. информ.: электрон. сетевой журн. 2019. № 1. С. 19–32. URL: http://lhi.vniilm.ru (дата обращения 25.11.2022).

- Поляков В.В., Чешев А.С. Механизм эколого-ландшафтного моделирования рационального использования и охраны мелиорированных земель // Вестник ЮГРТУ (НПИ). 2018. № 6. С. 32–37.

- Шубич М.П., Носов С.И., Бондарев Б.Е., Ковалева Е.В., Буянов А.Ю., Докукин П.А., Поддубский А.А., Свинцова Т.Ю., Пестрикова Е.А. Землеустройство, оценка качества и эффективность использования дегради-рованных земель: экономический и экологиче-ский аспекты: монография. М.: ООО «Мегаполис», 2019. 422 с.

- Kurepina N., Berikova N., Shovaeva M., Mandzhieva D. Ecological and economic security as a factor of sustainable rural development // E3S Web of Conference. 2020. Vol. 161. Р. 01007.

- Kurepina N., Tsatkhlanova T., Pavlova N., Erendzhenova D. Comparative Analysis of Me-thodological Approaches to Assessing Threats to Environmental and Economic Security // Lecture Notes in Networks and Systems Springer Nature Switzerland AG, 2020. Р. 885–894.

- Kurepina N.L., Shovaeva M.V., Beriko- va N.B., Namrueva L.V. Economic security of a polyethnic region: experience and new challenges // European proceedings of social and behavioural sciences, 2019. Р. 742–750.