К вопросу оценки потенциального риска причинения вреда здоровью при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере "сбор и очистка воды" и степени его реализации

Автор: Зайцева Н.В., Клейн С.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Практика оценки риска в гигиенических и эпидемиологических исследованиях

Статья в выпуске: 3 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

Описаны результаты оценки потенциального риска причинения вреда здоровью (R1) при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере «Сбор и очистка воды». Показано, что деятельность в сфере «Сбор и очистка воды» по показателю Rlср занимаетлидирующую позицию (6,10 · 10-3) в приоритетной группе «Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг» (30,9 %). Среди хозяйствующих субъектов, обеспечивающих в регионах РФ сбор и очистку воды для питьевого водоснабжения, доля ЮЛ и ИП, относимых к 1-й и 2-й категориям по риску причинения вреда здоровью, составляет 36,0 %. Объектом исследования являлось типовое ЮЛ, реализующее питьевое водоснабжение крупного поселения (более 19 тыс. человек) из поверхностного источника. Хлорирование является этапом технологического процесса водоподготовки. Концентрации хлоорганических примесей регистрируются в питьевой воде на уровне до 12,3 ПДК...

Санитарно-эпидемиологическое благополучие, хозяйствующий субъект, контрольно-надзорная деятельность, питьевая вода, экспозиция, хлорорганические соединения, здоровье населения, потенциальный риск причинения вреда здоровью, доказательная база, фактический вред здоровью

Короткий адрес: https://sciup.org/142215903

IDR: 142215903 | УДК: 614.1; | DOI: 10.21668/health.risk/2018.3.05

Текст научной статьи К вопросу оценки потенциального риска причинения вреда здоровью при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере "сбор и очистка воды" и степени его реализации

Основополагающими регулирующими государственными документами Российской Федерации1 здоровье населения рассматривается как определяющий фактор социально-экономического развития страны и важнейший индивидуальный и общественный ресурс. Данными документами определяется необходимость сохранения и укрепления здоровья населения страны и подчеркивается, что для достижения данной задачи необходимо обеспечение высоких стандартов санитарно-эпидемиологического благополучия. При этом качество окружающей среды является важной детерминантой здоровья [1–4].

По данным отечественных эпидемиологических исследований в среднем за последние 5 лет в Российской Федерации порядка 5,5–10,0 млн дополнительных случаев заболеваний и 28–68 тыс. дополнительных случаев смертей были связаны с вредным воздействием внешнесредовых факторов, обусловленных ненормативным качеством окружающей среды2.

В настоящее время более 60 % населения РФ проживает в условиях, в которых органами Роспотребнадзора установлены факты неудовлетворительного состояния окружающей среды. В 2015–2017 гг. порядка 9–12 % населения РФ не было обеспечено доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой. Наиболее высокие значения нестандартных проб в 2017 г. отмечались по санитарнохимическим показателям питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения – 13,5 % (по микробиологическим и паразитологическим показателям – 2,9 и 0,07 % соответственно)5.

В этой связи вопросы возможного негативного влияния хозяйственной деятельности субъектов на здоровье населения при несоблюдении требований санитарного законодательства продолжают оставаться актуальными [5–7].

Особое внимание уделяется не только контролю и надзору за соблюдением установленных обязательных требований законодательства РФ в сфере обес- печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, но и вопросам установления связи между воздействием факторов среды обитания, качество которых обусловлено в большей мере деятельностью конкретных хозяйствующих субъектов, и состоянием здоровья населения [5–9]. Изучение воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека является сложным процессом в силу полипричинности ответов, их обратимости, распределения во времени, наличия индивидуальных особенностей экспонируемых, зачастую отсутствием прямых причинно-следственных связей и т.д. [10–21].

Необходимость расширения и углубления знаний в данном направлении актуализируется вопросами, возникающими в ходе практической деятельности специалистов Роспотребнадзора, при поведении контрольнонадзорных мероприятий, санитарно-эпидемиологических исследований, оценок и экспертиз [5, 7].

Цель исследования – оценка структурного и пространственного распределения потенциальных рисков причинения вреда здоровью при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере «Сбор и очистка воды» и величины их реализации в виде фактически причиненного вреда здоровью экспонированного населения.

Материалы и методы. Анализ количественных характеристик результатов осуществляемой Роспотребнадзором контрольно-надзорной деятельности выполнялся по данным формы федерального статистического наблюдения 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2017 г. Анализ структуры реестра хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП), деятельность которых подлежит государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), осуществлялся по состоянию на 15.05.2017 г.

Потенциальный риск причинения вреда здоровью населения (Rl) в связи с осуществлением хозяйственной деятельности субъекта l-го вида опреде- лялся как произведение вероятности нарушения законодательства, тяжести последствий для здоровья (относительный вред здоровью) при нарушении законодательства и масштаба воздействия на население со стороны хозяйствующего субъекта в соответствии с МР 5.1.0116-173.

Для оценки фактической реализации потенциального риска причинения вреда здоровью выполнялись выборочные углубленные медико-биологические исследования, в результате которых выделялись случаи заболеваний, доказанно ассоциированные с воздействием исследуемых факторов риска. Установление факта нарушения здоровья, связанного с негативным воздействием деятельности хозяйствующего субъекта осуществлялось в соответствии с МУ 2.1.10.3165-144. В основу формирования доказательной базы легла эпидемиологически и биологически обоснованная цепочка причинно-следственных взаимосвязей «деятельность ЮЛ в сфере “Сбор и очистка воды” – факторы окружающей среды – маркеры экспозиции – индикаторы ответа – нарушения здоровья».

Для каждого индивида определяли величину тяжести доказанного вреда (реализованного индивидуального риска) по формуле: Rv = 1 -П(1 - g jd j), где j dj – бинарный показатель, характеризующий доказанность вреда в виде j-го заболевания (dj = 0, если вред не доказан, и dj = 1, если вред доказан); gj – тяжесть заболевания. Классификация реализованного индивидуального риска Rv осуществлялась в соответствии с критериями: Rv ≤ 0,05 – вред низкий (легкий, легкая степень тяжести его реализации); 0,05 ≤ Rv ≤ 0,35 – вред средний (умеренный, средняя степень тяжести его реализации); 0,35 ≤ Rv ≤ 0,6 – вред высокий (тяжелый, высокая степень тяжести его реализации); Rv > 0,06 – вред очень высокий (очень тяжелый, очень высокая степень тяжести его реализации).

Суммарный реализованный риск по выборке определялся по формуле Rv вы6 = ^ RV , и переводился

N в популяционный по формуле: Rv = Rv —10 6, n где N – численность населения в изучаемой популяции; n – объем выборки. Для оценки степени реализации потенциального риска причинения вреда здоровью Rlj для j контингента от i вида деятельности хозяйствующего субъекта рассчитывалась арифметическая доля Rvпоп от Rlj .

Гигиеническая оценка условий причинения вреда здоровью осуществлялась на примере зоны влияния репрезентативного хозяйствующего субъекта 1-й категории (Пермский край), реализующего деятельность по «Сбору и очистке воды» и использующего в технологии обеззараживания воды хлорирование. Гигиеническая оценка качества питьевой воды по пяти хлорорганическим веществам (хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан, ди-хлорбромметан, дибромхлорметан) осуществлялась по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (2013–2016 гг.) на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-035. Для установления других источников хлорорганиче-ских соединений был проведен анализ выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников территории наблюдения, который показал, что хлорорганические соединения в составе выбросов отсутствуют. В этой связи дальнейший анализ риска проводился только в отношении питьевой воды. Оценка риска здоровью выполнялась в соответствии с руководством Р 2.1.10.1920-046.

Эпидемиологическая оценка и статистический анализ состояния здоровья населения осуществлялись по данным территориального ФОМС, официальных статистических материалов (2011–2016 гг.) на основе пространственно-динамического анализа, расчета отношения шансов, разности рисков.

В углубленные медико-биологические исследования были включены 93 ребенка в возрасте

i

4–7 лет, проживающие на территории наблюдения, и 46 детей – на территории сравнения с нормативным качеством объектов окружающей среды. По результатам анкетирования и проведенных исследований группы сравнения были аналогичны исследуемым основным группам по половозрастному составу, социально-экономическим условиям жизни, но дети не были подвержены неблагоприятному воздействию факторов питьевой воды. Для каждого обследованного была рассчитана индивидуальная внешнесредовая экспозиция, дозовая нагрузка и параметры риска здоровью. Медикобиологические исследования были адекватны профилю внешнесредового риска. Всего было выполнено более 3600 элементоопределений анализируемых химических элементов в крови, исследованы более 120 клинико-лабораторных показателей унифицированными общеклиническими, биохимическими, им-муноферментными и иммунологическими методами исследования.

Для выявления клинических особенностей детей проводили медико-социальное анкетирование, осмотр педиатром, гастроэнтерологом, неврологом с оценкой соматического статуса, физического развития, групп здоровья ребенка, анализ карт развития детей (форма № 112/у), оценку психоэмоционального напряжения, электрокардиографию, кардиоинтервало-графию, электроэнцефалографическое исследование; ультразвуковое исследование щитовидной железы, желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки, надпочечников, почек. Для всех обследованных проведено социологическое анкетирование с использованием авторского инструментария с целью выявления иных провоцирующих факторов, способных вызывать схожие с исследуемым фактором нарушения здоровья.

Причинно-следственные связи в системе «концентрация (доза) фактора в (из) объекте(-а) окружающей среды – концентрация в крови – ответ» устанавливали с помощью линейного и нелинейного регрессионного анализа. Расчет референтного (порогового) уровня маркеров экспозиции, маркеров негативных эффектов базировался на построении регрессионных моделей, отражающих влияние уровня экспозиции на показатель «отношение шансов» (OR), который характеризует силу связи между значениями уровня экспозиции и ответом. В качестве критерия наличия связи принималось условие OR ≥ 1. В качестве критерия для проверки статистических гипотез использовали критерий Фишера (F). Различия считали статистически значимыми при p ≤ 0,5.

Расчет экономической составляющей потерь осуществлялся в соответствии с МР 5.1.0095-14 и МР «Методология расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации занятого населения страны»7.

Результаты и их обсуждение. По данным ведомственной статистической отчетности8 общее количество хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), составляет более 1005 тысяч. Анализ структуры реестра хозяйствующих субъектов с учетом реализуемых видов деятельности показал, что в РФ преобладает «Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг» (30,93 %) и «Деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами» (35,28 %). «Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг» также входит в тройку приоритетных видов деятельности по показателю среднего потенциального риска причинения вреда здоровью на один хозяйствующий субъект ( Rl ср = 7,92 · 10–4).

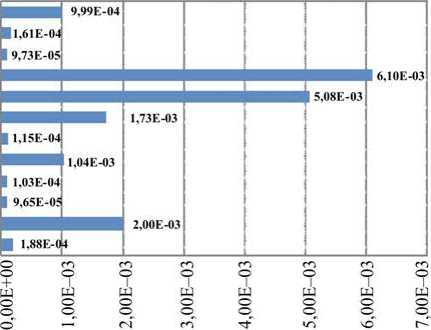

Более детальный анализ структуры «Деятельности в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг» показал, что максимальные значения по показателю Rl ср формируются в сферах «Сбор и очистка воды» ( Rl ср = 6,10 · 10–3), «Распределение воды» ( Rl ср = 5,08 · 10–3), «Удаление сточных вод» ( Rl ср = =1,73 · 10–3) (рис. 1).

По данным Федерального реестра хозяйствующих субъектов, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору, доля субъектов, реализующих деятельность в сфере «Сбор и очистка воды» и относящихся к чрезвычайно-высокой (1-я категория) и высокой (2-я) категориям риска причинения вреда, составила 36,0 %, к 3-й категории (значительный риск) – 27,1 %, 4-й (средний риск) – 15,5 %, 5-й (умеренный риск) – 7,79 %, 6-й (низкий риск) – 21,5 %.

Значения показателей средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку (вероятности нарушений обязательных требований, p ( l )) и показателей потенциального вреда для здоровья человека

Деятельность в области здравоохранения Деятельность по предоставлению социальных услуг Розничная торговля фармацевтическими товарами Сбор и очистка воды Распределение воды Удаление сточных вод Удаление отходов и аналогичная деятельность Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта Деятельность по предоставлению персональных услуг Деятельность учреждений ВПО, образования для взрослых Прочие виды деятельности

Рис. 1. Соотношение среднего потенциального риска причинения вреда здоровью на один хозяйствующий субъект в разрезе реализуемых видов деятельности, относящихся к «Деятельности в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг»

из-за возможного несоблюдения обязательных требований ( u ( l )) при осуществлении деятельности «Сбор и очистка воды» для всех хозяйствующих субъектов, реализующих данный вид деятельности, равны 4,14 и 0,0367 соответственно (МР 5.1.0116-173). Различия, определяющие конечное значение параметров потенциального риска причинения вреда здоровью ( R1 ) деятельностью в сфере «Сбор и очистка воды», у отдельного хозяйствующего субъекта обусловлены различием показателя, характеризующего численность населения, находящегося под воздействием i -го субъекта ( Mi, масштаб воздействия, млн человек). При этом значение показателя u ( l ) = 0,0367 данного вида деятельности структурно в себя включает потенциальный вред для здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований статьи 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.1 в отношении таких видов нарушений здоровья, как «Болезни мочеполовой системы» ( ui = 0,02614), «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» ( ui = 0,00668), «Болезни нервной системы» ( ui = 0,00457), «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» ( ui = 0,00418), «Болезни органов пищеварения» ( ui = 0,00195), «Новообразования» ( ui = 0,00818).

Основным контингентом населения, на который направлено влияние деятельности «Сбор и очистка воды», являются потребители услуг. При этом масштаб воздействия ( Mi ) для хозяйствующих субъектов, реализующих деятельность «Сбор и очистка воды», чрезвычайно высокой и высокой категорий потенциального риска причинения вреда здоровью по данным реестра находится в диапазоне 0,0066–0,84 и 0,00066–0,0064 млн человек соответственно, а уровень потенциального риска причинения вреда ( R1 ) для данных категорий хозяйствующих субъектов – 1,00 · 10–3–1,28 · 10–1 и 1,04 · 10–4–9,78 · 10–4 соответственно.

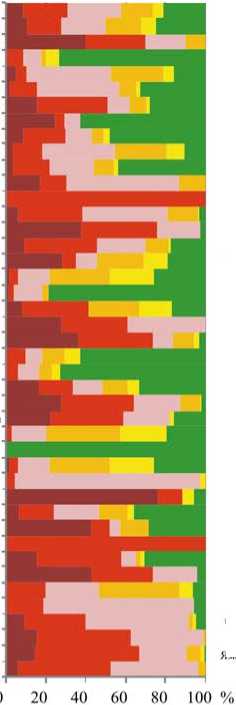

Анализ распределения субъектов, реализующих данный вид деятельности, по категориям потенциального риска причинения вреда здоровью в разрезе регионов РФ (рис. 2) свидетельствует, что в 1-ю и 2-ю категории – чрезвычайно высокого и высокого риска соответственно – входят водоснабжающие организации, расположенные во всех регионах РФ в крупных и средних населенных пунктах с численностью обслуживаемого населения, являющегося потребителем услуг данного вида, более 6,5 тыс. и 660 человек соответственно.

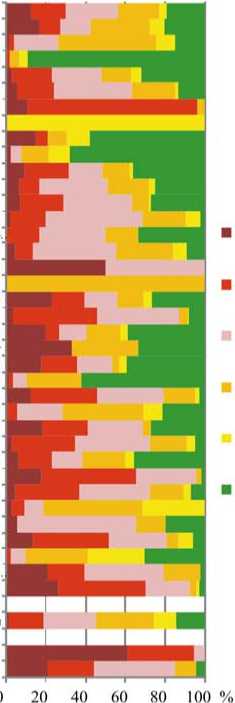

При этом по количеству хозяйствующих субъектов 1-го и 2-го классов по потенциальному риску причинения вреда, реализующих деятельность «Сбор и очистка воды», приоритетные позиции занимают в порядке убывания Приволжский ФО (725 субъектов), Центральный ФО (667 субъектов), Сибирский ФО (489 субъектов) (рис. 3).

Хозяйственная деятельность предприятий в сфере «Сбор и очистка воды» обусловливает качество воды систем централизованного водоснабжения, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. По данным государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Российской Федерации в 2015 (2016–2017) году»1 с качеством питьевой воды связано порядка 16–19 тыс. дополнительных случаев смерти и 1,5–2,0 млн дополнительных случаев заболеваний населения в год. К числу основных причин неудовлетворительного состояния питьевой воды относятся санитарное неблагополучие источников водоснабжения и вторичное загрязнение питьевой воды при ее обработке и обеззараживании. В РФ для обеззараживания питьевой воды повсеместно распространен метод хлорирования, являющийся одним из самых дешевых и в то же время эффективных методов. Образующиеся в результате обеззараживания хлором токсичные соединения – хлороформ, тетрахлорметан, дибром-хлорметан, дихлорбромметан, 1,2-дихлорэтан и др. –

Российская Федерация

Алтайский край

Амурская область Архашельская область Астраханская область Белгородская область

Брянская область Владимирская область Волготрадская область

Вологодская область Воронежская область

Город Москва

Г.врсйская автономная область Забайкальский край Ивановская область

Иркутская область Кабардино -Балкарская Республика

Калининградская область

Калужская область

Камчатский край Карачаево -Черкесская Республика Кемеровская область

Кировская область Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Крым

Курганская область

Курская область Лснншрадская область

Липецкая область Магаданская область Московская область Мурманская область

Ненецкий автономный округ Нижегородская область

Новгородская область Новосибирская область

Омская область

Орснбур1ская область

Орловская область Пензенская область

Пермский край

Приморский край Псковская область Республика Адыгея (Адыгея) Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия

Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха (Якутия) Республика Северная Осетия —г. Республика Татарстан (Татарстан)

Республика Тыва Республика Хакасия Ростовская область

Рязанская область

Самарская область Сан кт -Петербург Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Смоленская область

Ставропольский кран Тамбовская область

Тверская область Томская область Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика Ульяновская область

Хабаровский край Ханты-Мансийский автономный..

Челябинская область Чеченская Республика Чувашская Республика — Чувашия Чукотский автономный окрут Я мал о -Нснсикнй автономный округ Ярославская область

1. Чрезвычайно

ВЫСОКИЙ

2. Высокий

3. Значительный

4. Средний

5. Умеренный

6. Низкий

Рис. 2. Распределение хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП), реализующих деятельность «Сбор и очистка воды» (41.00.1), по категориям риска причинения вреда здоровью в разрезе регионов (субъектов) РФ

Рис. 3. Долевое и количественное распределение хозяйствующих субъектов, реализующих деятельность «Сбор и очистка воды», по категориям риска причинения вреда здоровью в разрезе Федеральных округов РФ (размер фигуры диаграммы и цифровое значение в скобках соответствуют количеству субъектов 1-й и 2-й категории по риску причинения вреда здоровью)

могут причинить вред здоровью населения, потребляющего соответствующую питьевую воду.

Санитарно-эпидемиологическое исследование по изучению влияния хозяйственной деятельности субъекта, осуществляющего деятельность по сбору и очистке воды с нарушением требований санитарного законодательства, на здоровье экспонированного детского населения, потребляющего питьевую воду с продуктами гиперхлорирования, показало, что данный субъект осуществляет водоснабжение населения города из поверхностного водного объекта первой категории – пруда. По потенциальному риску причинения вреда здоровью деятельность данного хозяйствующего субъекта относится к категории 1 (чрезвычайно высокий риск) – R1 = 2,98 · 10–3 (масштаб воздействия – более 19 тыс. человек, численность населения, находящегося под вредным воздействием загрязнений питьевой воды, – также более 19 тыс. человек).

Вода из поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2013 г. не соответствовала требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическому показателю «Железо», по микробиологическим показателям «Общие и термотолерантные колиформные бактерии», «Колифаги». Процент нестандартных проб в динамике имел тенденцию к росту и составил в 2013 г. по санитарно-химическим показателям 50 %, по микробиологическим – 9 %.

В условиях комбинированного воздействия химических факторов питьевой воды в зоне влияния хозяйственной деятельности «Сбор и очистка воды» на этапе идентификации опасности установлено, что приоритетными для оценки риска здоровью населения химическими веществами являются хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан, дихлорбромметан, дибромхлорметан, кадмий, марганец, мышьяк. Комбинированное пероральное поступление данных веществ с питьевой водой (при хронической экспозиции) может обусловливать развитие нарушений здоровья со стороны почек (хлороформ, тетрахлорметан, дихлорбромметан, кадмий), печени (хлороформ, тет-рахлорметан, дихлорбромметан, дибромхлорметан), ЦНС (хлороформ, марганец, мышьяк), нейроэндокринной системы (хлороформ, кадмий, мышьяк), системы крови (хлороформ, марганец), поджелудочной железы (тетрахлорметан). Кроме того, хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан, дихлорбромметан, дибромхлорметан, кадмий, мышьяк являются потенциальными химическими канцерогенами по классификации МАИР и (или) U.S.EPA.

На этапе оценки экспозиции установлено, что качество питьевой воды в 2013–2014 гг. не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-035 по хлороформу (превышения до 12,3 ПДК), дихлорбромметану (до 4,3 ПДК), процент нестандартных проб питьевой воды по данным компонентам составил 78,6–100,0 %.

На этапе характеристики риска установлено, что в условиях перорального поступления химиче- ских веществ с питьевой водой суммарный индивидуальный канцерогенный риск (TCR) составил для детского населения территории наблюдения 3,89 · 10–5, что соответствует предельно допустимому уровню риска. Основной вклад в величину TCR вносили дихлорбромметан (58,1 %), хлороформ (19,8 %) и дибромхлорметан (10,4 %).

Оценка неканцерогенного риска для здоровья детского населения территории наблюдения, выраженного коэффициентами и индексами опасности, показала, что коэффициент опасности для хлороформа превысил допустимый уровень и составил 1,47. Аддитивное воздействие анализируемых химических веществ формировало повышенные индексы опасности ( НI ) развития нарушений со стороны печени – HI = 1,74, почек – 1,72, нейроэндокринной системы – 1,56, ЦНС – 1,55, системы крови – 1,48. Основной вклад в величину HI вносил хлороформ, в том числе 94,6 % в величину индекса опасности нарушений нейроэндокринной системы, 94,7 % – ЦНС, 99,7 % – системы крови, 84,6 % – печени, 85,7 % – почек.

Качество питьевой воды территории сравнения соответствовало гигиеническим нормативам, параметры канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью населения при пероральном поступлении химических веществ в установленных концентрациях не превышали допустимого уровня.

Таким образом, результаты оценки внешнесредового риска подтверждают данные оценки потенциального риска причинения вреда здоровью при осуществлении хозяйствующим субъектом деятельности «Сбор и очистка воды».

Гигиеническая оценка условий причинения вреда здоровью в результате хозяйственной деятельности субъекта в сфере «Сбор и очистка воды» – источника продуктов гиперхлорирования в питьевой воде системы централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения, и поэтапная реализация алгоритма формирования системы доказательств с блоком медико-биологических исследований состояния здоровья населения территорий наблюдения и сравнения показали, что заболеваемость детского населения (по данным ТФОМС) по классам и нозологиям, установленным на этапах оценки потенциального риска причинения вреда здоровью и внешнесредового риска, в динамике за анализируемый период достоверно ( р < 0,05) превышала соответствующие показатели территории сравнения в 1,4–5,4 раза в отношении болезней нервной системы (G00–G99 по МКБ-10, в том числе болезней ЦНС, G10–G47, G90–G99), мочеполовой системы (N00–N99, в том числе болезней мочевыделительной системы, N00–N39), эндокринной системы (E00–E99), болезней крови и кроветворных органов (D50–D89), болезней органов пищеварения (K71–K77, K20–K31, K55–K63, K80–K83), врожденных аномалий (Q00–Q99).

Результаты эпидемиологического исследования, проведенного по данным ТФОМС, свидетельствовали о наличии достоверной причинно-следст- венной связи между установленными факторами риска и возникновением заболеваний со стороны нервной (OR = 5,22; DI = 4,3–6,4), мочеполовой (OR = 2,03; DI = 1,6–2,6), эндокринной (OR = 1,47; DI = 1,1–2,0) систем, системы крови и кроветворных органов (OR = 4,08; DI = 2,4–7,0), развитием врожденных аномалий (OR = 1,51; DI = 1,2–1,9) и др. По показателю отношения рисков – риск развития болезней нервной системы у детского населения территории наблюдения в 3,0 раза превышал аналогичный показатель территории сравнения, риск развития болезней мочеполовой системы – в 1,83 раза, болезней эндокринной системы – в 1,41 раза, болезней крови – 3,8 раз, врожденных аномалий – в 1,39 раза и пр.

Результаты химико-аналитических исследований свидетельствовали, что во всех исследованных пробах крови детей группы наблюдения обнаружены дибромхлорметан, хлороформ и тетрахлорметан, концентрации которых достоверно превышали аналогичный показатель в группе сравнения до 5 раз ( р < 0,05). Количество биопроб крови с повышенным содержанием хлорорганических соединений выше уровней группы сравнения и составило от 5,1 % до 90,9 %, в том числе дибромхлорметана – 15,9 % проб, хлороформа – 47,7 % проб, тетрахлор-метана – 90,9 % проб.

Установлена линейная зависимость «концентрация хлороформа в воде – концентрация хлороформа в крови», описываемая уравнением у = 0,00188 + 0,01782 х ( F = 5,356, р = 0,035, R 2 = 0,26), что свидетельствует о наличии прямой связи изменения концентрации данного соединения в крови от изменения концентрации в питьевой воде и объясняет путь и источник появления хлорорганических соединений в крови экспонированного населения.

По результатам углубленного обследования детей исследуемой территории установлен комплекс лабораторных показателей, отклонения которых свидетельствовали о развитии неблагоприятных эффектов в условиях воздействия питьевой воды с продуктами гиперхлорирования.

Так, по результатам биохимических, гематологических и иммуноферментных исследований установлено, что у детей группы наблюдения регистрировались: нарушение баланса оксидантных и анти-окислительных реакций в организме (повышение гидроперекиси липидов в сыворотке крови, 8-гидро-кси-2-деоксигуанозина в моче, повышение глутатионпероксидазы (ГлПО), снижение глутатион-S-трансферазы (ГлSТ) и супероксиддисмутазы (СОД) в сыворотке крови); дисбаланс нейромедиаторов, регулирующих процессы возбуждения и торможения в ЦНС (повышение глутамата, снижение гамма-аминомасляной кислоты (γ-АМК) в сыворотке крови); тенденция к нарушению фильтрационной функции почек (повышение скорости клубочковой фильтрации); активация процесса цитолиза, сопровождающегося воспалительной реакцией (повыше- ние аспартатаминотрансферазы (АСАТ) в сыворотке крови); цитогенетические нарушения, характеризующиеся повышенной частотой клеток с цитогенетическими аномалиями на фоне усиления деструктивных изменений в клеточной популяции на уровне ДНК. При этом различия в указанных показателях в группе наблюдения и группе сравнения составили 1,2–5,0 раза (р = 0,000–0,039).

Установлена достоверная причинно-следственная связь между: повышенным уровнем 8-гидрокси-2-деоксигуанозина в моче, гидроперекиси липидов в сыворотке крови и повышенным уровнем хлороформа и тетрахлорметана в крови ( R 2 = 0,51–0,89, 72,1 ≤ F ≤ 520,8, р = 0,000); повышенным уровнем хлороформа и тетрахлорметана в крови и вероятностью повышения ГлПО, снижения ГлSТ и СОД ( R 2 = 0,16–0,88, 11,45 ≤ F ≤ 438,9, р = 0,000–0,003); повышенным уровнем хлороформа в крови и снижением уровня γ-АМК в сыворотке крови ( R 2 = 0,91, F = 725,5, р = 0,000); повышенным уровнем хлороформа в крови и повышением уровня АСАТ в сыворотке крови ( R 2 = 0,38, F = 48,4, р = 0,000); повышенным уровнем хлороформа в крови и повышением скорости клубочковой фильтрации почек ( R 2 = 0,62–0,76 121,85 ≤ F ≤ 241,72, р = 0,000); повышенным уровнем тетрахлорметана в крови и цитогенетическими и деструктивными нарушениями в клетках буккального эпителия ( R 2 = 0,38–0,52, 153,4 ≤ F ≤ 364,9, р = 0,000).

По результатам иммунологического исследования у детей группы наблюдения выявлены нарушения: клеточного звена иммунитета (угнетение фагоцитарной активности, Т-клеточных рецепторов CD4+, CD25+, CD95+), гуморального звена иммунитета (преимущественное угнетение содержания IgG), специфической чувствительности к компонентам факторной нагрузки (повышение содержания антител к хлороформу по критерию IgG), гормональной и медиаторной регуляции (повышение содержания Т 4 свободного, серотонина), достоверно измененные по отношению к референтному уровню и уровню группы сравнения ( p <0,05, различия в 1,2–2,8 раза). Показателями факторной нагрузки, достоверно изменяющими значения показателей иммунитета, являлись хлороформ, тетрахлорметан.

Установлена достоверная причинно-следственная связь между: повышением относительного и абсолютного фагоцитоза при увеличении концентрации тетрахлорметана (R2 = 0,31–0,70, p<0,05), хлороформа (R2 = 0,67, p<0,05) в крови; понижением концентрации IgМ при увеличении концентрации хлороформа в крови (R2 = 0,27, p<0,05), понижением концентрации IgG при увеличении концентрации тетрахлорме-тана в крови (R2 = 0,71, p<0,05); понижением CD4+, CD25+, CD95+ при увеличении концентрации хлороформа (R2 = 0,68–0,87, p<0,05); повышением содержания серотонина в крови при увеличении концентрации хлороформа (R2 = 0,43, p<0,05); повышением концентрации IgG к хлороформу при увеличении концентрации тетрахлорметана в крови (R2 = 0,50, p <0,05).

Результаты исследования электрокардиограммы, кардиоинтервалографии, клиноортостатической пробы свидетельствовали о напряжении регуляторно-компенсаторных механизмов вегетативной регуляции: у детей группы наблюдения преобладающим типом исходного вегетативного тонуса являлась ваготония, которая обеспечивалась за счет активации парасимпатической вегетативной нервной системы и усиления гуморальных влияний; доминировала гиперсимпатико-тоничес-кая вегетативная реактивность.

По данным электроэнцефалографического исследования установлено, что у 2/3 детей группы наблюдения отмечались функциональные изменения биоритмики головного мозга, у 90 % выявлены признаки дисфункции подкорковых вегетативных структур головного мозга и в 20 % случаев регистрировались признаки пароксизмальной активности функционального характера (различия с группой сравнения в 3,7-5,0 раза, р <0,05).

Результаты ультразвукового исследования свидетельствовали об увеличении линейных размеров печени и селезенки, реактивных изменениях паренхимы печени и поджелудочной железы, нарушении моторики желчного пузыря по гиперкинетическому и гипокинетическому вариантам; снижении объема щитовидной железы, изменении ее эхоструктуры в виде наличия кистозно-расширенных фолликулов и диффузных изменений, снижении индексов периферического сопротивления сосудов; изменениях структуры почек (каликоэктазия, киста и аномалия развития почки), снижении скоростных показателей почечного кровотока, повышении индекса резистентности артерий (различия по частоте встречаемости с группой сравнения - до 3 раз, р <0,05).

Результаты комплексной оценки соматического статуса выявили, что у 36 % детей группы наблюдения отмечалось резко дисгармоничное физическое развитие (у мальчиков в виде высокого роста (32,1 %), избытка массы тела (18,8 %), у девочек -макросомии (41,0 %), избытка массы тела (20,5 %) и увеличения окружности грудной клетки (25,7 %)), что в 1,4 раза чаще группы сравнения ( р = 0,03-0,046). В группе наблюдения к 1 -й группе здоровья были отнесены только 11,8 %, что в 2,6 раза меньше группы сравнения - 30,4 % ( р = 0,00). Более 70 % детей, проживающих на территории с ненормативным качеством питьевой воды по содержанию продуктов гиперхлорирования, имели функциональные нарушения со стороны органов и систем (что более чем в 1,2 раза чаще относительно территории сравнения), более чем у 17 % детей встречалась хроническая патология различной степени выраженности (в сравниваемой группе таких детей было в 1,6 раза меньше).

Анализ структуры выявленной патологии показал, что наиболее часто у обследованных детей обеих групп встречались заболевания органов пищеварения (38,7 % в группе наблюдения, 38,8 % в группе сравнения), нервной (23,9 и 9,2 % соответственно, р = 0,00), эндокринной (13,2 и 3,1 %, р = 0,00) и мочевыделительной (4,5 и 3,1 %, р = 0,00) систем. При этом в классе заболеваний органов пищеварения у детей группы наблюдения доминировала функциональная диспепсия (45,4 %, что в 3,0 раза чаще группы сравнения, р = 0,00), поражения гепатобилиарной сферы (42,1 %, что в 2,2 раза чаще группы сравнения, р = 0,00). В группе сравнения преобладала патология твердых тканей зуба (кариес), которая отмечалась в 41,2 % (против 28,1 % в группе наблюдения, р = 0,12).

Патология в классе болезней нервной системы у детей в группе наблюдения была представлена асте-ноневротическим синдромом (35,6 %), вегетативной дистонией (17,3 %) и неврозоподобным синдромом (8,64 %), что в 4,0-16,4 раза чаще, чем в группе сравнения ( р = 0,00-0,04).

Патология эндокринной системы встречалась в 4,3 раза чаще, чем в группе сравнения ( р = 0,00), и была представлена изменениями роста (высокорослость) и нарушением питания, при отсутствии данных зарегистрированных диагнозов на территории сравнения ( р = 0,03-0,04).

Патология мочевыделительной системы в основном была представлена нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря (N31.2, 85,5 % от общего количества заболеваний в данной нозологической группе) - у 13,0 % детей группы наблюдения, что в 6 раз чаще, чем в группе сравнения ( р = 0,04). Кроме того, хронический пиелонефрит, врожденная патология почек были установлены только у детей группы наблюдения (2,16 %, р = 0,48), в группе сравнения данные нозологии не выявлены. Заболевания других органов и систем встречались у обследованных детей реже, и частота их регистрации достоверно не отличалась в исследуемых группах.

Установлены достоверные причинно-следственные связи вероятности развития: заболеваний пищеварительного тракта в виде функциональной диспепсии при повышенном содержании в крови хлороформа и тетрахлорметана ( R 2 = 0,403-0,61; 51,27 < F > 115,45; р = 0,00) и билиарной дисфункции при увеличении концентрации в крови тетра-хлорметана ( R 2 = 0,92; F = 720,83; р = 0,00); болезней нервной системы, проявлявшихся неврозоподобным и астеноневротическим синдромами при повышенном содержании в крови хлороформа и тетрахлорме-тана ( R 2 = 0,19-0,73; 17,70 < F > 136,25; р = 0,00); болезней эндокринной системы в виде избыточного питания при повышенном содержании в крови хлороформа ( R 2 = 0,59; F = 48,98; р = 0,00) и пр.

Анализ заболеваемости детей, проживающих на территории с неудовлетворительным качеством питьевой воды по санитарно-химическим показателям, установил широкий спектр сочетанной патологии, при этом в среднем на одного ребенка приходилось по 3,3 нозологической формы, что в 1,6 раза превышало показатель группы сравнения.

Гигиеническая оценка условий причинения вреда здоровью детского населения, потребляющего питьевую воду с наличием продуктов гиперхлорирования, с корректным выбором и анализом маркеров экспозиции и маркеров эффекта, являющихся связующими звеньями между уровнем факторов потенциального риска причинения вреда, формируемых деятельностью хозяйствующего субъекта в сфере «Сбор и очистка воды» и нарушениями здоровья, позволили сформировать доказательную базу и доказать вред здоровью детского населения на популяционном и на индивидуальном (для 33 % обследованных детей) уровнях:

– показано, что деятельность анализируемого хозяйствующего субъекта относится к категории чрезвычайно высокого риска ( R 1 = 2,98 · 10–3) и формирует потенциальные риски причинения вреда здоровью в отношении «Болезней мочеполовой системы», «Болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ», «Болезней нервной системы», «Болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм», «Болезней органов пищеварения», «Новообразований»;

– установлено, что хлорорганические соединения образуются в питьевой воде в результате хлорирования воды источника питьевого водоснабжения;

– определены факторы риска – хлорорганиче-ские примеси: хлороформ, тетрахлорметан, диб-ромхлорметан, дихлорбромметан, 1,2-дихлорэтан;

– выявлено, что рассчитанные на основании среднемноголетних инструментальных данных параметры внешнесредового риска для здоровья населения превышали в 1,5–1,7 раза уровни, квалифицируемые как допустимые (приемлемые). Основные вклады в показатели риска для здоровья вносил хлороформ (85–100 %). Критическими поражаемыми органами и системами являлись печень, почки, ЦНС, эндокринная система, система крови;

– экспозиция доказана регистрацией в крови экспонируемого детского населения, постоянно потребляющего исследуемую питьевую воду, химических примесей, характерных для перорального воздействия. При этом частота регистрации примесей у обследованного контингента была высокой (до 91 %); уровни содержания примесей были достоверно ( р < 0,05) выше, чем у группы сравнения, находившейся вне экспозиции;

– показано, что присутствие примесей в крови достоверно изменяло систему лабораторных показателей гомеостаза; при этом установленные методами математической статистики связи «контаминант в крови – лабораторный показатель» были биологически правдоподобны, адекватны имеющимся научным данным и устойчивы;

– доказано, что экспонируемое детское население характеризуется повышенной заболеваемостью, ассоциированной с факторами риска и обоснованной с учетом системы клинических, лабораторных и функциональных показателей, которые имели дос- товерные биологически обоснованные связи с экспозицией (маркерами экспозиции);

– данные анамнеза и результаты анкетирования не выявили иных достоверных провоцирующих факторов в выявленных нарушениях здоровья.

Формирование персонифицированной доказательной базы вреда здоровью в результате осуществления репрезентативным хозяйствующим субъектом деятельности в сфере «Сбор и очистка воды» и ненормативного качества по хлорорганическим соединениям подаваемой населению питьевой воды в отношении каждого обследованного ребенка показало, что из 93 полностью обследованных ребенка группы наблюдения на индивидуальном уровне связь вреда здоровью с ненормативным качеством питьевой воды по хлорорганическим соединениям доказана для 31 обследованного, которым было выставлено по 3–6 диагнозов заболеваний (35 диагнозов в классе «Болезни нервной системы» (G00–G99), 41 – «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» (E00–E90), 59 – «Болезни органов пищеварения» (K00–K93), 2 случая – в нозологической группе «Болезни мочевыделительной системы» (N00–N39)).

Из 31 ребенка группы наблюдения с доказанным вредом (в соответствии с оценочной шкалой тяжести доказанного вреда (реализованного индивидуального риска)) вред оценивался как легкий ( Rv менее 0,05 – низкий R ) у 26 человек, как умеренный (средней степени тяжести) – у 5 ( Rv в диапазоне 0,05–0,35, умеренный, средний R ).

На популяционном уровне вред, связанный с воздействием ненормативного уровня хлороргани-ческих соединений, вероятностно обусловливал порядка 5476 дополнительных случаев заболеваний детского населения территории наблюдения по указанным видам нарушений здоровья.

По системе параметризованных моделей причинно-следственных связей установлены референтный уровень содержания хлороформа в крови – 0,0031 мг/дм3, референтный уровень содержания данного соединения в питьевой воде – референтная концентрация 0,07 мг/дм3, референтная дозовая нагрузка – 0,0095 мг/(кг · сут). Полученные данные сопоставимы с установленными в Российской Федерации критериями безопасности содержания хлороформа в питьевой воде (0,06 и 0,2 мг/л) и референтным уровнем дозы при пероральном поступлении – 0,01 мг/(кг · сут).

Анализ полученных результатов по доказанному вреду на индивидуальном и популяционном уровнях позволил установить суммарный популяционный вред с учетом тяжести последствий (в данном случае приведенный к случаям тяжелого вреда – смерти) – 3,88 · 10–5, что составляет 6,5 % от расчетной величины потенциального риска причинения вреда в отношении детского населения.

Расчет экономического ущерба, обусловленного формированием 5476 дополнительных, ассо- циированных с установленными факторами окружающей среды случаев заболеваемости детского населения в результате деятельности только одного хозяйствующего субъекта в сфере «Сбор и очистка воды» с нарушением статьи 19 52-ФЗ, показал, что только расходы на лечение данных случаев могут составить 10,4 млн руб., расходы на оплату листков временной нетрудоспособности из средств социального страхования – 18,5 млн руб., потери поступления налогов в бюджет по причине временной утраты трудоспособности лицами, отвлеченными от производственной деятельности (в том числе родителями) – 1,9 млн руб., экономические потери от недо-произведенного ВВП (ВРП), в том числе родителями детей – 72,5 млн руб.

После проведения комплекса мероприятий на источнике водоснабжения по его очистке среднегодовое расчетное количество дополнительных случаев заболеваний детского населения, ассоциированных с содержанием в питьевой воде продуктов гиперхлорирования (в 2016 г. превышения ПДК по хлороформу в разводящей сети по данным СГМ регистрировались до 3,8 ПДК, среднегодовая концентрация составила 1,2 ПДК), снизилось до 1404. В результате суммарный популяционный вред здоровью составил 9,8 · 10–6, что соответствует 1,67 % от уровня потенциального риска причинения вреда здоровью, рассчитанного для водоснабжающей организации. Снижение уровня загрязненности питьевой воды в разводящей сети по хлорорганическим соединениям перевело хозяйствующий субъект по уровню реализованного вреда по расчетным данным из 3-го класса (значительный вред здоровью, R V = 3,88 · 10–5) в 4-й класс (средний вред здоровью, R V = 9,8 · 10–6).

Выводы:

-

1. Деятельность в сфере «Сбор и очистка воды» по относительному показателю среднего потенциального риска причинения вреда здоровью на один хозяйствующий субъект занимает лидирующую позицию (6,10 · 10–3) в приоритетной группе реализуемых в Российской Федерации видов деятельности «Деятельность в области здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг» (30,9 %). Доля хозяйствующих субъектов, реализующих деятельность в сфере «Сбор и очистка воды» (41.00.1) и относящихся к чрезвычайно высокой (1-я категория) и высокой (2-я) категориям по потенциальному риску причинения вреда, составляет 36,0 %.

-

2. Несоблюдение обязательных требований статьи 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при осуществлении деятельности «Сбор и очистка воды» формирует потенциальный риск причинения вреда в отношении таких видов нарушений здоровья, как «Болезни мочеполовой системы», «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ», «Болезни нервной системы», «Болезни крови, кроветворных

органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», «Болезни органов пищеварения», «Новообразования». Основным контингентом населения, на который направлено влияние деятельности «Сбор и очистка воды», являются потребители услуг. Масштаб воздействия для хозяйствующих субъектов чрезвычайно высокой и высокой категорий по потенциальному риску причинения вреда здоровью по данным реестра находится в диапазоне 0,0066–0,84 и 0,00066–0,0064 млн человек соответственно.

-

3. Хозяйствующие субъекты, реализующие деятельность «Сбор и очистка воды» чрезвычайно высокого и высокого риска, – это крупные водоснабжающие организации, расположенные во всех регионах РФ в населенных пунктах с численностью обслуживаемого населения, являющегося потребителем услуг данного вида, более 6,5 тыс. и 660 человек соответственно. Приоритетные позиции по количеству хозяйствующих субъектов 1-го и 2-го классов по потенциальному риску причинения вреда занимают Приволжский ФО, Центральный ФО, Сибирский ФО.

-

4. Качество питьевой воды, подаваемой населению при осуществлении данного вида деятельности, не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 13,5; 2,9 и 0,07 % случаев соответственно (2017 г.) и формирует по данным 2015–2017 гг. порядка 16–19 тыс. дополнительных случаев смерти и 1,5–2,0 млн дополнительных случаев заболеваний населения в год.

-

5. Осуществляемая деятельность репрезентативного хозяйствующего субъекта 1-й категории ( R 1 = 2,98 · 10–3) в сфере «Сбор и очистка воды» формирует качество питьевой воды, не соответствующее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 по хлороформу (превышения до 12,3 ПДК), дихлор-бромметану (до 4,3 ПДК), доля нестандартных проб питьевой воды по данным компонентам составила 78,6–100,0 %.

-

6. Результаты оценки внешнесредового риска подтверждают расчетные данные потенциального риска причинения вреда здоровью. Пероральное поступление хлорорганических соединений и их аддитивное действие формирует повышенный неканцерогенный риск, выраженный индексами опасности, развития нарушений со стороны печени ( HI = 1,74), почек ( HI = 1,72), нейроэндокринной системы ( HI = 1,56), ЦНС ( HI = 1,55), системы крови ( HI = 1,48). Основной вклад в величину индекса опасности вносит хлороформ (до 99,75 %).

-

7. По результатам оценки условий причинения вреда здоровью и формирования доказательной базы с блоком медико-биологических исследований вред здоровью доказан на индивидуальном (для 33 % обследованных детей) и популяционном (более 5400 дополнительных случаев заболеваний) уровнях в виде заболеваний органов пищеварения, нервной, эндокринной и мочевыделительной систем. Инди-

- видуальный вред оценивался как легкий в 84 % случаев, умеренный – в 16 %.

-

8. Вред здоровью реализовался на уровне 6,5 % от расчетной величины потенциального риска причинения вреда Rl для детского населения.

-

9. Экономический ущерб, обусловленный формированием 5476 дополнительных, ассоциированных с установленным качеством питьевой воды случаев заболеваемости детского населения в результате деятельности только одного хозяйствующего субъекта в сфере «Сбор и очистка воды» с нарушением статьи 19 52-ФЗ, составил более 100 млн рублей.

-

10. По системе параметризованных моделей причинно-следственных связей для детского насе-

ления установлены референтные уровни содержания хлороформа в крови – 0,0031 мг/дм3, в питьевой воде – 0,07 мг/дм3, референтная дозовая нагрузка – 0,0095 мг/(кг · сут).

-

11. Сложившаяся ситуация требует разработки и реализации комплекса оперативных и плановых мероприятий санитарно-гигиенического, правового, технологического, организационного, медико-профилактического характера.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы К вопросу оценки потенциального риска причинения вреда здоровью при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере "сбор и очистка воды" и степени его реализации

- Глобальные факторы риска для здоровья: смертность и бремя болезней, обусловленные некоторыми основными факторами риска //Всемирная организация здравоохранения: официальный сайт. -URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44203/8/9789244563878_rus.pdf? ua=1 (дата обращения: 05.05.2018).

- Качество атмосферного воздуха и здоровье //Информационный бюллетень ВОЗ. -2016. -URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/ru (дата обращения: 09.03.2018).

- Обзор данных о воздействии загрязнения воздуха на здоровье - проект REVIHAAR [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения: официальный сайт. - URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report (дата обращения: 08.02.2018).

- Human biomonitoring: facts and figures. -Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2015. -104 p.

- Попова Н.В., Зайцева Н.В., Май И.В. Опыт методической поддержки и практической реализации риск-ориентированной модели санитарно-эпидемиологического надзора: 2014-2017 гг. // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 1. - С. 5-9.

- Клейн С.В., Вековшинина С.А., Сбоев А.С. Приоритетные факторы риска питьевой воды и связанный с этим экономический ущерб//Гигиена и санитария. -2016. -Т. 95, № 1. -С. 10-14.

- Научно-методические аспекты и практический опыт формирования доказательной базы причинения вреда здоровью населения в зоне влияния отходов прошлой экономической деятельности/Н.В. Зайцева, И.В. Май, С.В. Клейн, С.С. Ханхареев, А.А. Болошинова//Гигиена и санитария. -2017. -Т. 96, № 11. -С. 1038-1044.

- Бремя болезней и оценка эффективности затрат //Всемирная организация здравоохранения: официальный сайт. -URL: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/burden/ru/(дата обращения: 08.05.2018).

- Руководство по обеспечению качества питьевой воды. -3-е изд. //Всемирная организация здравоохранения: официальный сайт. -URL: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/ru/(дата обращения: 09.04.2018).

- Hill A.B. The Environment and Disease: Association or Causation?//Proceedings of the Royal Society of Medicine. -1965. -Vol. 58. -Р. 295-300.

- Identifying the environmental cause of disease: how should we decide what to believe and when to take action? . -London: Academy of Medical Sciences, 2017. -147 p. -URL: http://www.acmedsci.ac.uk/index.php (дата обращения: 16.04.2018).

- Rosenberg D. The Causal Connection in Mass Exposure Cases: «A public Law» Vision of the Tort System//Harvard Law Review. -1984. -Vol. 97. -Р. 849-919.

- Vоlker S., Schreiber C., Kistemann T. Drinking water quality in household supply infrastructure -A survey of the current situation in Germany//Int. J. Hyg Environ Health. -2010. -Vol. 213, № 3. -P. 204-209.

- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. -М.: Медиа Сфера, 1998. -352 с.

- Чащин В.П. Особенности применения принципов доказательности при проведении гигиенических исследований, экспертиз и оценок//Здравоохранение Российской Федерации. -2008. -№ 1. -С. 17-18.

- Применение принципов доказательности при оценке причинной связи нарушений здоровья населения с воздействием вредных химических веществ в окружающей среде/С.А. Горбанев, В.П. Чащин, К.Б. Фридман, А.Б. Гудков//Экология человека. -2017. -№ 11. -С. 10-17.

- Васильева М.И. Правовые проблемы возмещения вреда, причиняемого здоровью граждан неблагоприятным воздействием окружающей среды//Государство и право. -2008. -№ 8. -С. 26-36.

- Красовский Г.Н., Егорова Н.А. Хлорирование воды как фактор повышенной опасности для здоровья населения//Гигиена и санитария. -2003. -№ 1. -С. 17-21.

- Shelton D. Human Right & Environmental. Protection: Linkages in Law & Practice: A Background Paper for the WHO. Health and Human Rights Working Series No1. -London, 2002. -24 p.

- The GRADE approach and Bradford Hill's criteria for causation/Schünemann H., Hill S., Guyatt G., E.A. Akl, F. Ahmed//Journal of Epidemiology & Community Health. -2011. -Vol. 65, № 5. -P. 392-395.

- Lucas R.M, Mcmichael A.J. Association or Causation: evaluating links between «environment and disease»//Bulletin of the World Health Organization: the International Journal of Public Health. -2005. -Vol. 83, № 10. -Р. 792-795.