К вопросу подготовки студентов к научной деятельности на основе адаптивного электронного образовательного ресурса

Автор: Скибицкий Эдуард Григорьевич, Яхина Елена Петровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлен подход к подготовке студентов к научной деятельности. Приведено определение термина «способность». Рассмотрены особенности применения электронных образовательных ресурсов при подготовке студентов к научной деятельности. Охарактеризованы виды задач. Показаны критерии оценивания студентов. Изложены рекомендации по оценке готовности к научной деятельности на основе портрета студента.

Научная деятельность, способности, студент, задачи, электронный образовательный ресурс, портрет

Короткий адрес: https://sciup.org/148321450

IDR: 148321450 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.02.P.22

Текст научной статьи К вопросу подготовки студентов к научной деятельности на основе адаптивного электронного образовательного ресурса

Реальные проявления способностей человека зависят от природных задатков и индивидуальных условий их развития. Способности не могут быть сведены к знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, однако они обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и результативное практическое применение при решении конкретных задач. Способности ки способностей всех студентов. Классические методики, используемые при преподавании учебных дисциплин и основанные на применении разнообразных тестов с последующим факторным анализом результатов, определением коэффициента интеллектуальности и др., оказываются практически недоступными преподавателям. В этом смысле комплексное применение информационного (см.: [3, 4 и др.]) и задачного (см.: [1, 9 и др.]) научных подходов, инструментом реализации которых являются полезное дидактическое обеспечение (целесообразность, результативность и экономическая эффективность) и многовариантные, разноуровневые электронные образовательные ресурсы с их огромными техническими возможностями как по представлению разного вида информации, так и по ее обработке и накоплению данных, может оказать педагогу существенную методическую помощь в решении данной сложной и многофакторной педагогической задачи. Разработка полезного дидактического обеспечения авторами настоящей статьи осуществлялась на базе информационной платформы Moodlе.

В частности, педагог, хорошо зная свою учебную дисциплину и учитывая теоретические положения за-дачного подхода, может оценить степень трудности и проблемность заданий, которыми должны овладеть студенты с различными способностями. Например, на основе проведенных исследований нами введена градация по трем классам задач:

– простая (ординарная) задача. Ее должны уметь решать все студенты после изучения определенной темы (раздела) и овладения навыками конкретной деятельности; это фактически тот минимум, который мы фиксируем при рубежном контроле оценкой «удовлетворительно»;

– задача повышенной трудности. Ее могут решить хорошо успевающие, проявляющие любознатель-

представляют собой динамические образования, их можно формировать и развивать. Способный человек – умственно одаренный или развитой [2].

Как правило, подготовка студентов в высшей школе ведется массово. Педагог при использовании традиционных методов обучения находится в затруднительных условиях при необходимости оцен-

ность и желание применить полученные знания, умения и навыки студенты;

– проблемная задача. Ее может решить далеко не каждый студент, а только способный, умеющий мыслить творчески, использовать знания из различных отраслей науки, осуществлять рациональный выбор приемов и способов решения задач, анализировать свои действия.

На наш взгляд, такие задачи могут быть использованы в качестве маркеров при выявлении способных студентов к научной деятельности. Действительно, если студент проявляет свои знания, умения и навыки при решении подобных проблемных задач, причем по целому ряду разнородных тем учебной дисциплины, то мы имеем право говорить о наличии у него определенных способностей и качеств – гибкости ума, сообразительности, интеллектуального упорства, учебной мотивации, по меньшей мере в пределах данной учебной дисциплины.

Следовательно, если обучающийся способен решать предлагаемые педагогом проблемные задачи по всем разделам курса, то можно говорить о способностях этого студента, необходимости индивидуализации его обучения и широкого привлечения к разным видам научной деятельности.

Данные положения были экспериментально проверены в течение 10 лет со студентами при изучении дисциплин гуманитарного цикла. С этой целью были разработаны условия и критерии их оценивания. В качестве критериев для выявления способных студентов было принято решение ими трех-четырех проблемных задач из пяти возможных по всем базовым разделам дисциплин.

При разработке на основе комплексного подхода полезных электронных образовательных ресурсов, охватывающих прогнозирование, моделирование, проектирование, конструирование, апробацию и внедрение, по дисциплинам гуманитарного цикла был создан алгоритм, основанный на следующих критериях оценивания. Для получения зачета по теме студент может решить:

– три простые задачи, тогда его знания и деятельность по выполнению заданий данной темы оцениваются на «удовлетворительно»;

– задачу повышенной трудности (одну или в комбинации с одной-двумя простыми задачами), тогда учебная деятельность студента по данной теме характеризуется оценкой «хорошо»;

– проблемную задачу (одну или в комбинации с одной-двумя простыми или в комбинации с задачей повышенной трудности), тогда его учебная деятельность оценивается на «отлично».

В нашем случае в структуру электронных образовательных ресурсов включена только одна характеристика, определяющая трудность и проблемность задачи, которую студент смог решить. Например, если он решил только простые задачи по данной теме, то в параметр «портрет студента» заносится «ноль» (обозначается в таблице как 0), если задачу повышенной трудности – 1, если проблемную – 2.

Кроме проставления зачета по теме и выставления соответствующей оценки, алгоритм электронных образовательных ресурсов по-

Рис. 1. Основные выходы из образовательной траектории обучения при применении электронных образовательных ресурсов

зволяет осуществлять непрерывный педагогический мониторинг и создавать базу данных, на основе которой формируется «портрет студента». Он представляет собой совокупность данных об успешности учебной деятельности обучающегося, собрание образцов работ, рефератов, проектов, текстов выступлений на семинарах и конференциях разного уровня, дающих представление о студенте и его интеллектуальных возможностях заниматься научной деятельностью и др.

Характеристика «портрет студента» может быть использована для обеспечения «дружественности» электронных образовательных ресурсов и индивидуализации обучения. Оно осуществляется на основе представления теоретического материала с соответствующей степенью доступности (расширенный, сжатый в виде тезисов, в форме структурно-логических схем), выбора способов подсказок, поиска путей решения задач, форм проведения консультаций и т.п.

С целью обеспечения гибкости процесса обучения в структуре электронных образовательных ресурсов предусмотрены различные индивидуальные образовательные траектории, позволяющие студенту принимать решение о своей дальнейшей учебной деятельности. Они показаны на рис. 1.

Возможные комбинации решения задач по одной теме и их оценка

|

№ п/п |

Количество и тип задач |

Характеристика студента (портрет) |

|||

|

Тема |

Оценка |

Портрет |

Способности |

||

|

1 |

000 |

Незачет |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

00А |

Незачет |

0 |

0 |

0 |

|

3 |

0А0 |

Незачет |

0 |

0 |

0 |

|

4 |

А00 |

Незачет |

0 |

0 |

0 |

|

5 |

0АА |

Незачет |

0 |

0 |

0 |

|

6 |

А0А |

Незачет |

0 |

0 |

0 |

|

7 |

АА0 |

Незачет |

0 |

0 |

0 |

|

8 |

ААА |

Зачет |

СБ |

0 |

0 |

|

9 |

В |

Зачет |

Б |

1 |

0 |

|

10 |

АВ |

Зачет |

СБ |

1 |

0 |

|

11 |

ААВ |

Зачет |

СБ |

1 |

0 |

|

12 |

С |

Зачет |

Б |

2 |

1 |

|

13 |

АС |

Зачет |

СБ |

2 |

1 |

|

14 |

ААС |

Зачет |

СБ |

2 |

1 |

|

15 |

АВС |

Зачет |

СБ |

2 |

1 |

В качестве критерия качества «способный» принято решение студентом проблемной задачи по данной теме в любой комбинации с простыми задачами и задачами повышенной трудности. Например, при решении проблемной задачи выставляется оценка «1» в параметр «способности». Если студент по трем темам в графе «способности» набирает суммарно три балла, то выходным параметром, выдаваемым по требованию преподавателя на печать или сохраняющимся в памяти электронных образовательных ресурсов, будет результат «способный». При решении студентом только простых задач или задач повышенной трудности параметр «способности» принимает значение «0».

Полученный в процессе электронного анализа результат «способности» может быть использован для составления общей характеристики студента; аттестации выпускника образовательной организации; рекомендации к занятию научной деятельностью, поступлению в магистратуру (аспирантуру) и др.

Возможные комбинации решения задач по одной теме и соответствующие характеристики студента (оценка, портрет, способности)

приведены в таблице. В ней приняты следующие обозначения: 0 – задача не решена; А – решена простая задача; В – решена задача повышенной трудности; С – решена проблемная задача; Б – оценка, выставленная за решение одной задачи; СБ – средний балл (оценка, выставленная за решение двух или трех задач).

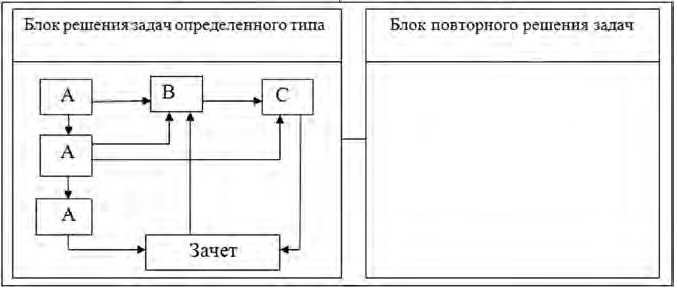

Поскольку возможные комбинации задач по каждой теме одинаковы, на рис. 2 показан стандартный блок решения задач определенного типа.

В этом блоке отражены все возможные по принятому алгоритму комбинации, которые могут при-

ПРОГР АММА АНАЛИЗА

Рис. 2. Анализ решенных задач

вести к получению зачета. Как видим на рис. 2, студент может получить зачет при следующих комбинациях: ААА; АВ; ААВ; В; С; АС; ААС; АВС.

Если студент не решил задачу соответствующего уровня трудности, представленную ему электронным образовательным ресурсом, то алгоритм, заложенный в его структуру, предлагает студенту либо повторить учебный теоретический материал по данному разделу на экране монитора, либо предоставляет его с последующим повторным решением предложенной задачи, либо дает студенту возможность самому найти свои ошибки

|

5 |

ФИО |

Темы Количество решенных задач |

|||||||||||||||

|

Личность в деятельное та |

8 |

Психика и организм |

5 5 |

Сознание |

с |

Познавательные процессы |

8 |

||||||||||

|

А |

Б |

с |

А |

Б |

с |

А |

Б |

с |

А |

Б |

С |

||||||

|

4.4 |

Иванов Ю А |

1 |

0 |

I |

5 |

3 |

0 |

0 |

3 |

1 |

1 |

1 |

5 |

1 |

5 |

||

|

4,2 |

СпдоровЕ М |

1 |

1 |

5 |

3 |

1 |

4 |

3 |

0 |

0 |

3 |

3 |

1 |

0 |

4 |

||

|

4,0 |

Петров И Г |

1 |

1 |

4 |

1 |

5 |

3 |

0 |

3 |

1 |

0 |

4 |

|||||

Примечание. Если студент не решал задачу данного типа – графа пуста, если не решил, то проставляется «0».

Рис. 3. Экран учебных достижений

и вновь попытаться решить задачу, либо предлагает обратиться к преподавателю за консультацией, а потом вновь попытаться решить задачи.

Во всех случаях, когда студент решил задачу, происходит обращение к блоку решения задач определенного типа, а когда не решил – к блоку повторного решения задачи, а затем вновь к блоку решения задач определенного типа для выбора последующей задачи.

В более сложной программе в учебный «портрет студента» могут быть включены другие харак-

Электронные образовательные ресурсы становятся не только источником учебного контента, но и инструментом управления учебно-познавательной деятельностью студентов, способствующим выявлению и развитию их способностей

теристики, определяемые также с помощью электронных образовательных ресурсов: число решенных задач в единицу времени (сообразительность); количество возвратов для повторного ознакомления с теоретическим материалом (тугодумство); среднее число подсказок на тему (самостоятельность); число попыток самостоятельного решения задачи (настойчивость); последовательность выбора задач определенной трудности (уверенность в знаниях) и др. Алгоритм электронных образовательных ресурсов позволяет создавать базу данных, на ос- нове которой формируется «портрет студента».

Для информирования студента о результатах его учебной деятельности, повышения учебной мотивации и выработки соответствующих установок на экран монитора может выдаваться соответствующая информация об успешности его работы – своего рода экран учебных достижений. В нем фамилии студентов расположены в порядке убывания средней оценки по результатам решения задач по темам, то есть в соответствии с их рейтингом. Фрагмент экрана учебных достижений студентов по изучению учебной дисциплины «Психология» показан на рис. 3.

Для преподавателя данная информация служит «оперативной обратной связью». Она позволяет ему по полученным результатам анализировать процесс подготовки студентов в вузе (качество представления контента, внесение изменений в методику преподавания той или иной учебной дисциплины, доступность консультаций и др.), оценивать уровень их степень готовности к научной деятельности.

Информация для студента – это оценка его способностей и выбор вектора дальнейшей профессиональной деятельности.

На основе отдельных экранов учебных достижений студентов по отдельным дисциплинам создается общий экран, по которому можно определить способности студента к какой-либо отрасли знания и готовности к научной деятельности.

Применение в течение восьми лет в высших учебных заведениях предложенного подхода для выявления студентов, способных к научной деятельности, показало возможность отхода от ориентации на «среднего» студента. Кроме того, этот подход позволил устанавливать способных студентов по определенным отраслям знания, создавать по результатам их учебной деятельности портрет достижений, на основе которо- спективы будущей профессио- сфере науки, производства, пре-го можно прогнозировать пер- нальной деятельности студента в подавания и др.

Список литературы К вопросу подготовки студентов к научной деятельности на основе адаптивного электронного образовательного ресурса

- Балл Г.А. Теория учебных задач. Психологический аспект. М.: Педагогика, 1990. 184 с.

- Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 2-е изд. СПб.: Питер, 1999. 368 с.

- Камерилова Г.С., Варламов А.С. Информационный подход как ведущий вектор модернизации системы отечественного образования в области безопасности жизнедеятельности // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 4. URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/04/81581 (дата обращения: 13.09.2020).

- Пак Н.И. Информационный подход и электронные средства обучения. Красноярск: КГПУ, 2013. 196 с.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2010. 713 с.

- Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М.: Наука, 1961. 312 с.

- Шадриков В.Д. Способности человека. М.: Изд-во Института практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. 288 с.

- Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 808 с.

- Эсаулов А.Ф. Психология решения задач. М.: Высшая школа, 1972. 216 с.