К вопросу установления реперного уровня содержания акролеина в крови детского населения

Автор: Уланова Т.С., Синицына О.О., Карнажицкая Т.Д., Заверненкова Е.О.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 1 (17), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексных химико-аналитических и клинико-лабораторных исследований биологических сред детей, проживающих на территории Пермского края. Для изучения воздействия экзогенного акролеина в 2014-2016 гг. обследовали 156 детей в возрасте 5-10 лет, посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения и проживающих на территории Пермского края. В ходе проведенных исследований установлена среднегодовая концентрация акролеина в атмосферном воздухе на исследуемой территории - 0,000024 мг/м3, что выше референтной концентрации акролеина в воздухе для хронического ингаляционного воздействия в 1,2 раза. Среднегрупповая концентрация акролеина в крови детей достоверно выше (рa0-a1x) получены достоверные модели зависимости между содержанием акролеина в крови и иммуноглобулином G, специфическим к акролеину, антиоксидантной активностью плазмы крови, билирубином общим в крови, дельта-аминолевулиновой кислотой в моче (F>3,96; p≤0,05). В качестве лимитирующего маркера эффекта при хроническом ингаляционном воздействии акролеина принят показатель повышения содержания дельта-аминолевулиновой кислоты в моче. На основании проведенных исследований в качестве реперного уровня акролеина в крови при хроническом ингаляционном воздействии рекомендована концентрация 0,10 мг/дм3.

Акролеин, хроническое воздействие, маркеры ответа, кровь, высокоэффективная жидкостная хроматография, дельта-аминолевулиновая кислота, билирубин, реперный уровень

Короткий адрес: https://sciup.org/14238038

IDR: 14238038 | УДК: 614.71 | DOI: 10.21668/health.risk/2017.1.04

Текст статьи К вопросу установления реперного уровня содержания акролеина в крови детского населения

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики является охрана здоровья населения. Ежегодное повышение уровня загрязнения атмосферы в результате увеличения эмиссии веществ техногенного происхождения требует повышенного внимания и профессионального решения вопросов обеспечения безопасности окружающей среды для населения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в промышленности используется до 500 тысяч соединений, потенциально способных загрязнять окружающую среду. Среди многокомпонентного состава загрязняющих воздух соединений большая часть приходится на летучие органические соединения (ЛОС). К приоритетным загрязняющим соединениям в составе ЛОС относится акролеин [3].

Акролеин (акриловый альдегид, этиленаль-дегид, 2-пропеналь) – простейший ненасыщенный альдегид с высокой реакционной способностью, представляет бесцветную, слезоточивую жидкость с резким запахом, обладающую высокой летучестью и низкой температурой кипения

(52,7 °С). В воздухе присутствует в виде паров, давление пара 0,145 МПа при 5 °С [14].

Акролеин применяется в производстве акриловой кислоты, метионина, 1,3-пропандиола, пиридина, глутаральдегида, β-пиколина, акрилонитрила, лекарственных препаратов, гербицидов, ароматизаторов, пластификаторов и др. [14]. Весомый вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха городов вносят выбросы автотранспорта, процессы горения, фотоокисления углеводородов, присутствующих в воздухе (пропилен, 1,3-бутадиен, пентадиен), захоронения бытовых и промышленных отходов [1, 2, 12]. В бытовых условиях существенный вклад вносят сигаретный дым, выделение из полимерных материалов, нагрев масел и жиров растительного и животного происхождения в процессе приготовления пищи (жарение, копчение).

Среднесуточная и максимально разовая предельно допустимые концентрации акролеина в атмосферном воздухе составляют 0,01 и 0,03 мг/м3 соответственно. Референтные концентрации токсиканта в атмосферном воздухе ( RfС ) чрезвычайно малы и составляют для острых ингаляционных воздействий 0,0001 мг/м3, для хронических воздействий 0,00002 мг/м3 [11]. Класс опасности 2. Региональный фоновый уровень содержания акролеина в крови детей, проживающих на территории Пермского края, составляет 0,138 ± 0,035 мг/дм3 [9].

Основной путь поступления акролеина в организм человека – ингаляционный. При хроническом воздействии акролеин характеризуется общим токсическим, раздражающим, аллергенным действием, проявляет мутагенные свойства [12, 16]. Исследование механизмов хронического воздействия акролеина на легочную функцию при вдыхании табачного дыма показало, что акролеин способствует воспалению и повреждению тканей органов дыхания у взрослых [17]. У детей, в большей степени подверженных воздействию токсикантов, акролеин, присутствующий в табачном дыме в концентрациях 1,6–3,6 мкг/м3 [21], способен вызывать бронхоспазм и повышенную секрецию клеток слизистой оболочки, характерную для бронхиальной астмы. Кроме того, в детском возрасте наблюдается снижение функции легких и увеличение случаев бронхиальной астмы в условиях хронической экспозиции [16].

Акролеин является индуктором окислительного стресса в организме. Акролеининду-цированная гибель клеток, протекающая преимущественно по пути некроза, сопровождается накоплением в них активных форм кислорода (АФК) [20, 22]. Акролеин может напрямую стимулировать митохондриальный окислительный стресс, нарушая функцию митохондриальной транспортной системы электронов [21].

Вместе с тем акролеин является естественным метаболитом организма человека и присутствует в биологических средах (кровь, моча) [13]. Акролеин образуется в микроколичествах эндогенно как продукт перекисного окисления липидов в процессе метаболизма полиаминов (спермина и спермидина) [10, 23].

Цель настоящего исследования – определение реперного уровня содержания акролеина в крови детей при длительном поступлении с атмосферным воздухом по результатам оценки зависимостей «концентрация акролеина в крови – маркеры ответа».

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью в 2014–2016 гг. обследована группа детей ( n = 156) в возрасте 5–10 лет, посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения и проживающих с рождения на территории Пермского края.

Определение акролеина в атмосферном воздухе на обследуемой территории проводили в форме производного с применением флуори-метрии в соответствии с МУК 4.1.3356-16 «Измерение массовой концентрации акролеина в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» [8].

Биомедицинские исследования выполняли в соответствии с обязательным соблюдением этических принципов медико-биологических исследований, изложенных в Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнениями 1983 г. и национальным стандартом РФ ГОСТ-Р 52379-2005. От каждого законного представителя ребенка, включенного в выборку, получено письменное информированное согласие на добровольное участие в биомедицинском исследовании специалистами ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».

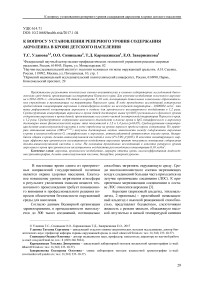

Определение содержания акролеина в крови выполняли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на обращенной фазе С18 с флуориметрическим детектированием в соответствии с МУК 4.1.3158-14 [7]. Диапазон измеряемых концентраций акролеина в крови 0,1–5,0 мг/дм3. Перед анализом проводили реакцию дериватизации акролеина с мета-аминофенолом с целью перевода аналита из свободного состояния в связанное с получением про- изводного 7-гидроксихинолина – стабильного соединения, способного к флуоресценции (рис . 1).

В качестве маркеров ответа при ингаляционном поступлении акролеина [1, 4, 18, 19] изучены биохимические показатели (количество общего и прямого биллирубина в сыворотке крови, содержание дельта-аминолевулиновой кислоты в моче, антиоксидантная активность, содержание малонового диальдегида в плазме крови, концентрация креатинина в сыворотке крови) с применением унифицированных методов [5] и иммунологические показатели (содержание IgG специфического к акролеину) методом аллергосорбентного тестирования с ферментной меткой . Исследования проведены специалистами отдела биохимических и цитогенетических методов диагностики и отдела иммунобиологических методов диагностики ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».

Обоснование биомаркеров ответа выполняли по расчету отношения шансов (ОШ), характеризующего связь между концентрацией акролеина в крови и биохимическими показателями ответа. Критерием наличия связи принимали условие OR >1 [13].

Установление параметров зависимости показателя отношения шансов от концентрации акролеина в крови осуществляли методом построения регрессионной модели в виде экспоненциальной функции OR=ea0–a1x , где OR – показатель отношения шансов; x – концентрация акролеина в крови, мг/дм3; а0 , а1 – параметры модели , определяемые методом регрессионного анализа.

Достоверность полученной модели оценивали при проведении однофакторного дисперсии- онного анализа по критерию Фишера (F>3,63). Различия результатов считались статистически значимыми при p≤0,05 [15].

Реперный уровень определяли исходя из условия OR = 1 . В качестве реперного уровня принимали величину, соответствующую верхней 95%-ной доверительной границе полученной модели [6].

Обработку информации по результатам исследований и оценку параметров моделей проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и специальных программных продуктов.

Результаты и их обсуждение . За период 2014–2016 гг. среднегодовая концентрация акролеина в атмосферном воздухе на территории проживания обследуемой группы составила 0,000024 мг/м3. Она оказалась ниже среднесуточной и максимально разовой предельно допустимой концентрации акролеина в атмосферном воздухе, но превышала референтную концентрацию акролеина в воздухе для хронического ингаляционного воздействия в 1,2 раза [11].

Акролеин в крови детей группы наблюдения обнаружен в диапазоне концентраций 0,10–2,34 мг/дм3. Среднегрупповая концентрация составила 0,16 ± 0,01 мг/дм3, что достоверно выше ( р <0,05) регионального фонового уровня содержания акролеина в крови детей, проживающих на условно чистой (контрольной) территории Пермского края, в 1,2 раза [9].

Результаты исследования биохимических и иммунологических показателей крови и мочи обследованных детей представлены в табл. 1 в виде среднегрупповых значений ( M ± m ).

Рис. 1. Реакция дериватизации акролеина с 3-аминофенолом

Таблица 1

Результаты анализа биохимических и иммунологических показателей крови и мочи детей (n = 156), 2014–2016 гг.

|

Показатель, единицы измерения |

Норма |

Группа наблюдения, M ± m |

Достоверность различий, p |

|

Антиоксидантная активность плазмы, % |

36,2–38,6 |

35,8 ± 1,4 |

>0,05 |

|

Билирубин общий, мкмоль/дм 3 |

0–18,8 |

9,31 ± 1,35 |

>0,05 |

|

Билирубин прямой, мкмоль/дм 3 |

0–4,3 |

2,50 ± 0,17 |

>0,05 |

|

Дельта-аминолевулиновая кислота в моче, мкмоль/см 3 |

0,0012–0,013 |

0,013 ± 0,001 |

>0,05 |

|

Малоновый диальдегид в плазме крови, мкмоль/см 3 |

1,8–2,5 |

3,02 ± 0,12 |

<0,05 |

|

Креатинин в сыворотке крови, мкмоль/дм 3 |

28–88 |

57,9 ± 1,4 |

>0,05 |

|

IgG специфический к акролеину, усл.ед. |

0–0,15 |

0,33 ± 0,11 |

<0,05 |

Таблица 2

Параметры математических моделей зависимости «концентрация акролеина в крови – отношение шансов ( OR = ea0–a1x ) отклонения лабораторного показателя»

|

Лабораторный показатель |

Параметры модели |

Критерий Фишера, F |

Достоверность, p |

Концентрация акролеина в крови, мг/дм 3 |

|

|

a 0 |

a 1 |

||||

|

Антиоксидантная активность плазмы |

–1,27 |

8,09 |

113 |

<0,05 |

0,15 |

|

Билирубин общий |

–5,27 |

37,72 |

74,99 |

<0,05 |

1,14 |

|

Дельта-аминолевулиновая кислота |

–0,85 |

7,29 |

108,94 |

<0,05 |

0,10 |

|

Иммуноглобулин G специфический к акролеину |

–2,50 |

9,04 |

43,21 |

<0,05 |

0,25 |

Анализ биохимических и иммунологических показателей крови детей в условиях хронического ингаляционного воздействия акролеина показал достоверно более высокое ( р <0,05) среднегрупповое содержание малонового диальдегида в плазме в 1,2 раза и IgG специфического к акролеину в крови детей в 1,4 раза по сравнению с физиологической нормой. Среднегрупповая концентрация дельта-аминолеву-линовой кислоты в моче определена на уровне верхнего предела нормы содержания, что говорит о тенденции повышения данного показателя в условиях хронической экспозиции акролеином.

В результате построения моделей зависимости биохимических и иммунологических показателей крови детей (маркеров эффекта) от концентрации акролеина в крови (маркера экспозиции) получены достоверные модели связи ( F >3,96; p ≤0,05) между концентрацией акролеина в крови и повышением содержания билирубина общего в сыворотке крови, повышением уровня дельта-аминолевулиновой кислоты в моче, снижением антиоксидантной активности плазмы крови, повышением IgG специфического к акролеину в сыворотке крови (табл. 2).

Показатель содержания билирубина общего в крови детей из обследуемой группы выше физиологической нормы в 3 % случаев ( n = 153). Зависимость показателя отношения шансов повышения содержания билирубина в крови с увеличением концентрации акролеина в крови ( F = 74,995; р <0,05) описывается уравнением вида OR = e–5,273–37,772 х . В представленном случае 95%-ная верхняя доверительная граница реперного уровня акролеина в крови составляет 0,14 мг/дм3.

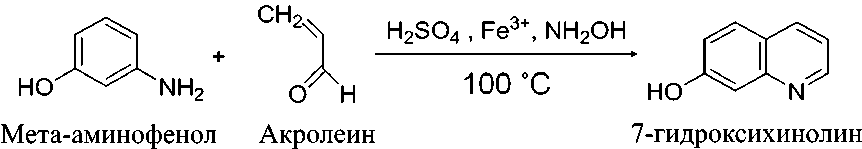

Показатель антиоксидантной активности плазмы крови у детей из обследуемой группы ниже физиологической нормы в 52 % случаев (n = 121). Достоверная зависимость показателя отношения шансов снижения уровня антиокси- дантной активности плазмы от концентрации акролеина в крови (F = 113; p = 0,05) описывается уравнением вида OR = e , , х. В представленном случае 95%-ная верхняя доверительная граница реперного уровня акролеина в крови составляет 0,15 мг/дм3 (рис. 2).

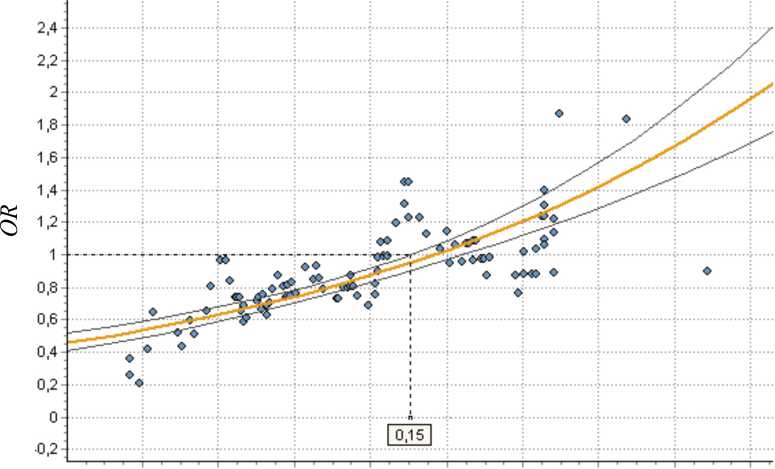

Уровень дельта-аминолевулиновой кислоты в моче, характеризующий нарушение порфиринового обмена, выше физиологической нормы в среднем в 1,5 раза обнаружен у 44 % обследованных детей ( n = 98). Зависимость показателя отношения шансов повышения уровня дельта-аминолевулиновой кислоты в моче от концентрации акролеина в крови описывается уравнением OR = e–0,851–7,291 х ( F = 108,94; p = 0,05), 95%-ная верхняя доверительная граница реперного уровня акролеина в крови составила 0,10 мг/дм3 (рис. 3).

Полученные результаты коррелируют с данными научных исследований, согласно которым хроническое воздействие акролеина на организм человека приводит к нарушению порфиринового обмена, снижению антиоксидантной активности плазмы и, как следствие, нарушению клеточного Red/Ox потенциала.

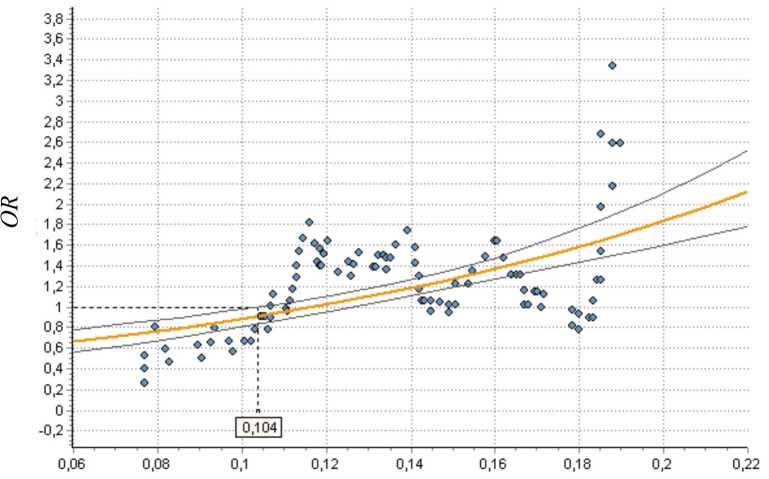

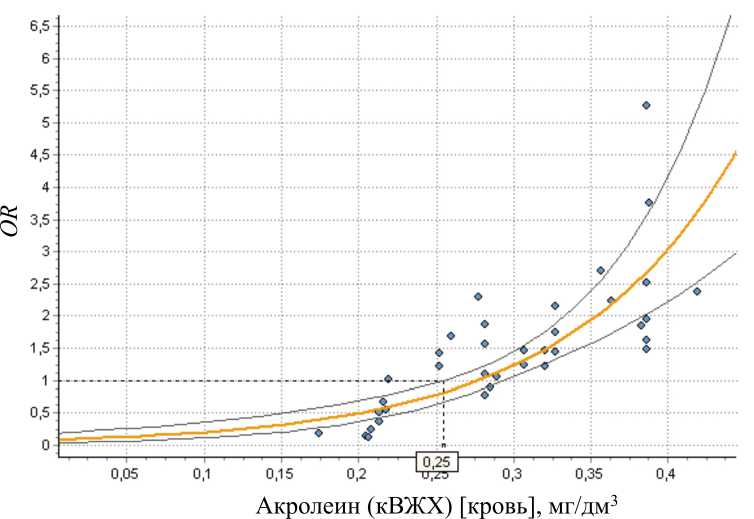

Показатель IgG специфический к акролеину у детей из обследуемой группы выше физиологической нормы в 46 % случаев ( n = 74). Зависимость показателя отношения шансов ( OR ) повышения уровня IgG специфического к акролеину от концентрации акролеина в крови описывается уравнением OR = e , , х ( F = 43,213; p = 0,05), 95%-ная верхняя доверительная граница реперного уровня акролеина в крови составила 0,25 мг/дм3 (рис. 4).

На основании построенных моделей зависимости ( p = 0,05) рассчитаны уровни содержания маркера экспозиции (концентрации акролеина в крови, мг/дм3), приводящие к угнетению иммунной системы организма, нарушению окислительно-восстановительного потенциала

0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24

Акролеин (кВЖХ) [кровь], мг/дм3

Рис. 2. Зависимость показателя отношения шансов ( OR ) снижения уровня антиоксидантной активности плазмы крови от концентрации акролеина в крови

Акролеин (кВЖХ) [кровь], мг/дм3

Рис. 3. Зависимость показателя отношения шансов ( OR ) повышения уровня дельта-аминолевулиновой кислоты в моче от концентрации акролеина в крови

Рис. 4. Зависимость показателя отношения шансов (OR) повышения уровня IgG специфического к акролеину от концентрации акролеина в крови клетки, нарушению порфиринового обмена, нарушению обмена билирубина. Минимальное содержание акролеина в крови 0,10 мг/дм3 установлено в случае повышения концентрации дельта-аминолевулиновой кислоты в моче относительно нормы. В связи с этим в качестве лимитирующего маркера эффекта в условиях хронической экспозиции акролеином рекомендуется показатель повышения содержания дельта-аминолевулиновой кислоты в моче, в качестве реперного уровня содержания акролеина в крови - концентрация 0,10 мг/дм3.

Выводы:

-

1. Установлено достоверно более высокое среднегрупповое содержание малонового диальдегида в плазме крови и IgG специфического к акролеину, по сравнению с физиологической нормой, в 1,2 и 1,4 раза ( р <0,05), среднегрупповая концентрация дельта-аминолевулиновой кислоты в моче определена на уровне верхнего предела нормы содержания.

-

2. Получены достоверные модели связи ( F >3,96; p ≤0,05) между содержанием акролеина в крови и нарушением порфиринового обмена по показателю повышения дельта-аминолеву-линовой кислоты в моче, наличием окислительного стресса по показателю антиоксидантной

-

3. Установлены концентрации акролеина в крови детей (мг/дм3), приводящие к угнетению иммунной системы организма, снижению антиоксидантной активности плазмы, нарушению билирубинового и порфиринового обменов – 0,25; 0,15; 0,14 и 0,10 мг/дм3 соответственно.

-

4. В качестве реперного уровня акролеина в крови детей рекомендована концентрация 0,10 мг/дм3, установленная при изучении зависимости показателя отношения шансов ( OR ) повышения уровня дельта-аминолевулиновой кислоты в моче от концентрации акролеина в крови.

-

5. Установленная реперная концентрация акролеина в крови может служить критерием безопасности при длительном поступлении акролеина с атмосферным воздухом в рамках проведения биомониторинга, при оценке рисков здоровью населения, диагностировании экозависимых изменений состояния здоровья, оценке эффективности комплексов лечебнопрофилактических технологий, а также в качестве доказательной базы при проведении санитарно-эпидемиологических обследований, расследований, экспертиз.

активности плазмы крови, угнетением иммунного ответа по содержанию IgG специфического к акролеину.

Список литературы К вопросу установления реперного уровня содержания акролеина в крови детского населения

- Акролеин//Научные обзоры советской литературы по токсичности и опасности химических веществ/под. ред. Н.Ф. Измерова. -М., 1984. -№ 50. -15 с.

- Вредные вещества в промышленности: справочник/под ред. Н.В. Лазарева и Э.П. Левиной. -Л.: Химия, 1976. -Т. I. -508 с.

- Другов Ю.С., Родин А.А. Мониторинг органических загрязнителей природной среды: практическое руководство. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. -893 с.

- Обоснование региональных фоновых уровней содержания акролеина в биосредах (кровь, моча) населения на примере Пермского края/Е.О. Заверненкова, Т.С. Уланова, О.О. Синицына, Т.Д. Карнажицкая//Окружающая среда и здоровье. Гигиена и экология урбанизированных территорий: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов с международным участием. -2016. -С. 210-215.

- Коновалова Е.В. Защитное действие карнозина, включенного в состав нанолипосом, в условиях окислительного стресса in vitro и in vivo: дис. … канд. биол. наук. -М., 2013. -165 с.

- Лабораторные методы исследования в клинике: справочник/под ред. В.В. Меньшикова. -М.: Медицина, 1987. -366 с.

- МР 2.1.10.0062-12. Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химических веществ на основе построения эволюционных моделей: методические рекомендации //Кодекс: электронный фонд. -2012. -URL: http://docs.cntd.ru/document/1200095225 (дата обращения: 11.10.2016).

- МУК 4.1.3158-14. Измерение массовой концентрации акролеина в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: методические указания //Кодекс: электронный фонд. -2014. -URL: http://docs.cntd.ru/document/1200119565 (дата обращения: 11.10.2016).

- МУК 4.1.3356-16 Измерение массовой концентрации акролеина в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: методические указания //Кодекс: электронный фонд. -2016. -URL: http://docs.cntd.ru/document/456022815 (дата обращения: 11.10.2016).

- Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. -М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. -143 с.

- Основы биохимии/А. Уайт, Ф. Хендаер, Э. Смит, Р. Хиал, И. Леман. -М.: Мир, 1981. -Т. 2. -C. 540-1152.

- Филов В.А., Тиунов Л.А. Вредные химические вещества. Галоген-и кислородсодержащие органические соединения: справочник. -СПб.: Химия, 1994. -286 с.

- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. -М.: Медиа Сфера, 1998. -352 с.

- Химическая энциклопедия/под ред. И.Л. Кнунянц. -М.: Советская энциклопедия, 1988. -Т. 1. -623 с.

- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. -М.: Статистика, 1977. -356.

- Acrolein Reference Exposure Levels DRAFT //Draft TSD for Noncancer RELs, SRP4. -2008. -26 p. -URL: http://oehha.ca.gov/media/downloads/air/document/acrolein112508.pdf (дата обращения: 18.10.2016).

- Finkelstein E., Nardini M., Vliet A. Inhibition of neutrophil apoptosis by acrolein: a mechanism of tobacco-related lung disease?//Am. J. Physiol. Lung. Cell. Mol. Physiol. -2001. -Vol. 28, № 3. -P. 732-739.

- Increase in putrerscine, amine oxidase, and acrolein in plasma of renal failure patients/K. Sakata, K. Kashiwagi, S. Sharmin, S. Ueda, Y. Irie, N. Murotani, K. Igarashi//Biochem. Biophys. Res. Commun. -2003. -Vol. 305, № 1. -P. 143-149.

- Li L., Holian A. Acrolein: a respiratory toxin that suppressespulmonary host defense//J. Environmental Health. -1998. -№ 13. -P. 99-108.

- Lou J., Robinson P., Shi R. Acrolein-induced cell death in PC12 cells: role of mitochondria-mediated oxidative stress//Neurochemistry international. -2005. -Vol. 47, № 7. -Р. 449-457.

- Luo J., Shi R. Acrolein induces oxidative stress in brain mitochondria//Neurochemistry International. -2005. -Vol. 46, № 3. -P. 243-252.

- Nazaroff W., Singer B. Inhalation of hazardous air pollutants from environmental tobacco smoke in US residences//J. Expo. Anal. Environ. Epidemiol. -2004. -Vol. 14, Suppl 1. -P. 71-77.

- Toxicological Profile for Acrolein //U.S. Department of health and human services. Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry. -2007. -URL: https://www. atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp124.pdf (дата обращения: 28.10.2016).