К задаче моделирования гидрогеохимических разрезов с учетом структурно-литологического строения отложений

Автор: Ицкович М.В., Плавник А.Г.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (69) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221969

IDR: 140221969

Текст статьи К задаче моделирования гидрогеохимических разрезов с учетом структурно-литологического строения отложений

За более чем полувековой период активного освоения подземных вод глубоких горизонтов Западно-Сибирского бассейна накоплен обширный фактический материал гидрогеохимических опробований. На их основе выполнено большое количество исследований посвященных анализу условий формирования состава подземных вод, оценке запасов, изучению динамики подземных вод, поиску гидрохимических критериев нефтегазоносности и др.

При этом основными методами анализа гидро-геохимических условий являются построение карт гидрохимических параметров водоносных комплексов и статистический анализ. Для анализа природы химического состава подземных вод применяются различные классификации. Характеристика химического состава подземных вод нижнего гидрогеологического этажа в виде гидрогеохимических разрезов приводится только в единичных работах [1], что при неавтоматизированных построениях обусловлено сложностью комплексного учета большого объема гидрогеохимических данных и данных о строении вмещающих отложений.

На сегодняшний день с развитием современных методов автоматизированной обработки пространственных данных, имеется теоретическая возможность построения целостной пространственной модели гидрогеохимического режима подземных вод. Современные методы автоматизированной обработки пространственных данных позволяют построить формально непротиворечивые интерполяционные или аппроксимационные модели. Но при этом сложно учесть геологические особенности строения отложений, в частности, их структурнолитологическую неоднородность.

Одно из решений задачи компьютеризированного построения гидрогеохимических разрезов реализовано в работе [3], где дается описание методики построения гидрогеохимических разрезов с учетом структурно-литологического строения отложений и специфики гидрохимической информации. Построение гидрохимического разреза выполняется по заданной линии с учетом значений гидрохимических параметров в пределах определенной полосы вдоль линии разреза. При этом разница в расположении точек отбора проб учитывается с помощью весовых коэффициентов, которые уменьшаются от 1 до 0 с ростом расстояния интервалов опробования от линии разрезов.

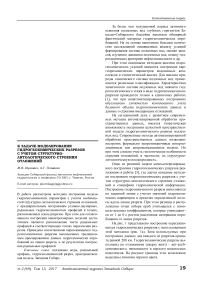

На рис. 1 представлено построение пересекающихся гидрохимических разрезов с использованием этой методики (рис. 1а). Зона используемых при построении данных для каждого из разрезов принята равной 200 км. Гидрогеохимические разрезы выполнены по отложениям (сверху вниз) - апт-альб-сеноманского, неокомского и юрского водоносных комплексов. На рисунке границы этих комплексов выделены линиями черного цвета.

Рис. 1. Изменение минерализации подземных вод (а – обзорная карта линий разрезов, б – изменение минерализации по линиям разрезов).

Рассматриваемые разрезы расположены в центральной части Западно-Сибирского бассейна характеризуется неравномерным распределением данных, как по площади, так и по глубине отложений (рис. 1б). Западная часть разреза А-А’ характеризуется очень малым количеством опробований преимущественно апт-альб-сеноманских и неоком-ских отложений, увеличение данных отмечается в восточном направлении, где в достаточно большом количестве появляются данные гидрохимических опробований юрского комплекса. Увеличение количества данных гидрохимических опробований по разрезу В-В’ отмечается с юга на север.

Выполненные построения отражают изменение минерализации подземных вод вдоль линии разрезов. Но при этом в зоне пересечения на разных разрезах значения картируемого параметра значительно отличаются. Несогласованность значений, очевидно, появляется за счет различия в учете влияния интервалов опробования в скважинах, находящихся за областью пересечения зоны выбора данных для каждого разреза. Вследствие этого, рассматриваемая методика построения разреза, применимая для анализа трендовых закономерностей изменения химического состава подземных вод в определенной области, не может обеспечить согласованность построения пересекающихся разрезов.

Для обеспечения согласованности модели гидрохимического поля в работе предлагается предварительное построение закономерностей изменения химического состава подземных вод по глубине в отдельных точках (профилях), расположенных вдоль разрезов. При этом один из профилей должен быть построен в точке пересечения разрезов.

Анализ гидрохимического поля в заданной точке, производится построением гидрогеохимиче- ского (условно-двумерного) радиального профиля, на котором по горизонтальной оси откладывается расстояние от рассматриваемой точки до скважины с гидрохимическим опробованием, а по вертикальной оси – глубина отложений. Фактические данные гидрогеохимических опробований, в окрестности рассматриваемой при построении разреза точки (в пределах определенного радиуса), выносятся на этот условно-двумерный разрез, далее построение осуществляется методами двумерного картирования.

Чтобы исключить необходимость учета изменчивости структурного плана отложений глубина отбора проб подземных вод проецируется (в рамках модели унаследованного осадконакопления с пропорциональным учетом залегания структурных планов основных горизонтов) на глубину в точке построения профиля. Для выполнения построений использован программный комплекс GST, в рамках которого достаточно легко учитывать (и контролировать) соотношение значимости фактических данных и реализуемых модельных условий, в частности, условие различия гидродинамической (и, соответственно, гидрогеохимической) взаимосвязи водоносных отложений по разрезу и по латерали отложений.

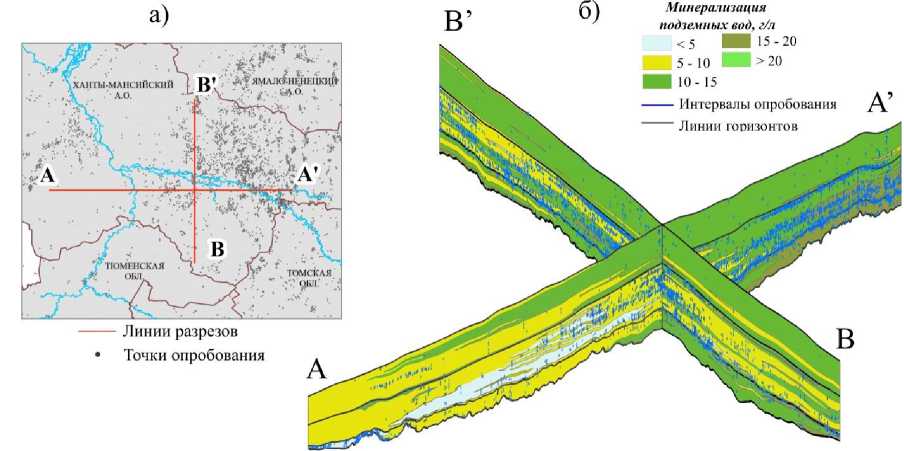

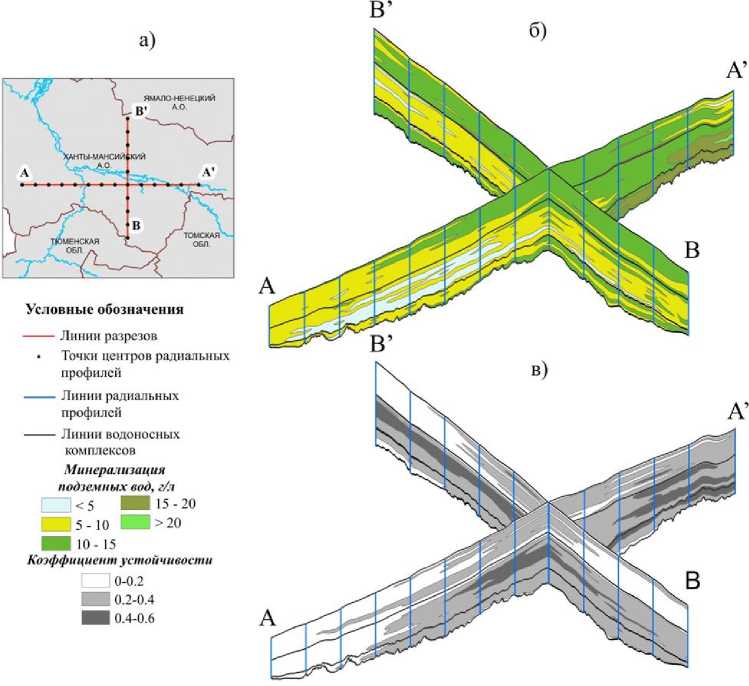

На рис. 2а приведен пример построения радиального профиля в точке расположенной в центральной части Самотлорского месторождения, по вертикальной оси отмечается глубина, а по горизонтальной оси откладывается расстояние от задаваемой точки до скважин с опробованными интервалами, красной линией отмечена линия профиля, для которой выполняется расчет значений гидрохимического параметра.

Рис. 2. Радиальный профиль минерализации (а) и карта устойчивости (б).

По выполненному радиальному профилю для интерпретации надежности выполненных построений строится карта устойчивости (соотношение ошибки аппроксимации к ошибке прогноза, рис. 2б), оптимальным значением устойчивости для построенной карты можно использовать условие равенства 0,5 среднего значения коэффициента устойчивости [2].

При построении радиального разреза необходимо определить приемлемые значения основных параметров (радиус выборки и весовой коэффициент на данные), которые в значительной степени определяют конечные результаты применения предлагаемого подхода.

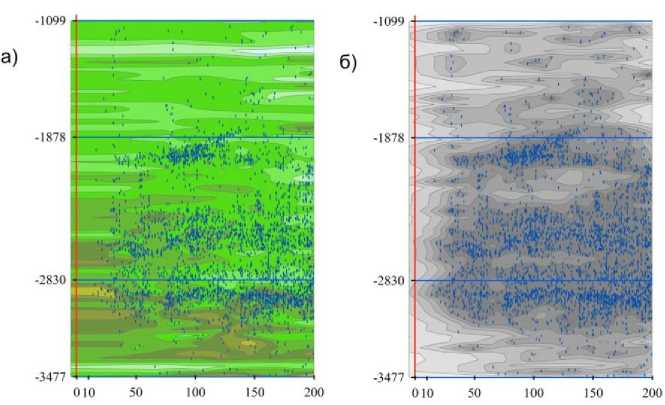

Рис. 3. Пересечение гидрогеохимических разрезов.

Выбор этих параметров осуществлён на основе многовариантного анализа их влияния на результаты построения для областей с разной изученностью подземных вод – в двух точках расположенных в областях с различным количеством гидрохимической информации. Первая точка расположена в центральной части Западно-Сибирского бассейна с большим количеством опробований подземных вод. Вторая точка расположена в западной части бассейна с крайней неравномерностью и небольшой изученностью подземных вод.

В ходе исследований была построена серия радиальных профилей с разными значениями радиуса выборки от 10 км до 300 км и с изменением весового коэффициента на данные от 100 до 1500. Анализ построений показал, что в условиях значительной неравномерности распределения данных гидрохимической информации в пределах водоносных горизонтов Западно-Сибирского бассейна, оптимальным является радиус выборки данных равный 200 км. Более удаленные анализы уже не влияют на изменение параметров радиального профиля, а радиус менее 200 км может оказаться недостаточным, чтобы охарактеризовать участки с невысокой изученностью. Значение весового коэффициента на данные, равное 1000, является наилучшим, обеспечивает дифференцированное изменение параметров по разрезу отложений и оптимальные значения коэффициента устойчивости.

Предлагаемый метод построения условнодвумерного профиля позволяет получить данные изменения показателей химического состава по разрезу водоносных комплексов Западно - Сибирского бассейна, с возможностью оценки надежности выполненных построений. Для характеристики оценки надежности выполненных построений гид-рогеохимических разрезов используется величина коэффициента устойчивости, которая так же может быть представлена на разрезе.

С использованием описанного метода выполнено построение пересекающихся гидрохимических разрезов по линиям, представленным на рис. 1. В качестве исходных данных при построении разреза использованы результаты построения радиальных профилей, расположенных вдоль линий разрезов с шагом 50 км (рис. 3а).

На рис. 3б приведены результаты построения согласованных гидрогеохимических разрезов, на рис. 3в изменение коэффициента устойчивости по линиям разрезов, отражающих плотность расположения исходных данных гидрогеохимических опробований. Полученные гидрогеохимические разрезы изменения минерализации подземных вод и коэффициента устойчивости в зоне пересечения согласованы между собой, поскольку точка пересечения разрезов совпадает с центром одного из радиальных профилей.

Поскольку на гидрохимических разрезах выполненных методом построения серии радиальных профилей невозможно показать интервалы опробования, то для информации характеризующей обеспеченность разреза данными, выполнено построение профилей изменения коэффициента устойчивости рассчитанного по данным радиальных разрезов (рис. 3в).

Предложенный в работе метод построения радиального профиля позволяет получить данные изменения показателей химического состава по разрезу отложений Западно-Сибирского мегабассейна, с возможностью оценки надежности выполненных построений. Построение пересекающихся разрезов на основе построения серии условно-двумерных профилей обеспечивает согласованность построений в точках их пересечения и может использоваться в дальнейших построениях, как основа для пространственной модели гидрохимического поля.

Список литературы К задаче моделирования гидрогеохимических разрезов с учетом структурно-литологического строения отложений

- Гидрогеология СССР T.XVI, Западно-Сибирская равнина (Тюменская, Омская, Новосибирская и Томская области)/Ред. В.А. Нуднер. -М.: Недра. -1970. -368 с.

- Плавник А Г. Оценка устойчивости решения задачи картирования в рамках сплайн-аппроксимационного подхода//Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. -2010. -№ 9. -С. 20-27.

- Плавник А.Г., Сидоров А.Н., Ицкович М.В. Построение гидрогеохимических разрезов с учётом структурно-литологического строения отложений//Академический журнал Западной Сибири. -2015. -Том 11, №2 (57). -С. 79-82.