Кабан: "копытный хищник" в скифском искусстве и мифологии

Автор: Семенов вЛ. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В скифской мифологии, которая отражена в зверином стиле, значительное место занимает образ кабана, сущность которого может быть рассмотрена как двоякая. С одной стороны, кабан является парнокопытным животным, с другой -это опасный и свирепый зверь, воплощение демонических сил природы. В статье рассматриваются различные агрессивные состояния кабана, отраженные в скифском искусстве и нарративных источниках.

Скифское искусство, кабан, петроглифы, оленные камни, аржано-майэмирский стиль, балгазынская композиция

Короткий адрес: https://sciup.org/143163774

IDR: 143163774

Текст научной статьи Кабан: "копытный хищник" в скифском искусстве и мифологии

В скифском искусстве кабан менее заметен, чем олень или козел, но не уступает кошачьему или какому-либо другому хищнику. Кабан-вепрь обладает, можно сказать, огромной раскрепощенной энергией, которая всегда расценивалась как потенциальная агрессия. В греческой и кельтской мифологии он рассматривается как опасный противник. Добыча Эриманфского вепря приравнивалась к одному из подвигов Геракла, а Калидонская охота носила коллективный характер и стоила жизни нескольким эллинским героям, о чем патетически повествует Гомер:

…Артемида богиня…

Вепря подвигла на них, белоклыкого лютого зверя,

Страшный он вред наносил…

…Зверя убил наконец Инеид Мелеагр нестрашимый,

Вызвав кругом из градов звероловцев с сердитыми псами

Многих: его одолеть не успели бы с малою силой…

Гомер. Илиада. Песнь 9 – 530–545.

Пер. Н. И. Гнедича

Другой мифический вепрь, Бел Гулбан, стал причиной смерти героя кельтской мифологии Диармайда из-за того, что щетина зверя была ядовитой (Кельтская мифология..., 2002. С. 242). К сожалению, мы не знаем архаической скифо-сибирской мифологии. Народы, обитавшие в степном поясе Евразии – скифы, саврома-ты, саки, массагеты и др., известные из античных источников, были, по всей вероятности, носителями восточноиранских языков (Раевский, 1985. С. 5–13; Клейн, 1987. С. 61–82). Ираноязычие скифов является фактом вполне доказанным, но язык этот «мертвый», бесписьменный, поэтому в нашем распоряжении остается только «семантика звериных образов» и непрямые аналогии, заимствованные из индоиранских источников – Ригведы и Авесты. Кабан здесь выступает в двух взаимоисключающих друг друга ипостасях. В Авесте кабан появляется как одно из десяти воплощений божества Войны и Победы – Вэртрагне, предстающий перед пророком Заратуштрой, и, хотя это стало уже общим местом во многих публикациях, я приведу здесь текст, относящийся к инкарнации кабана:

Явился Заратуштре

На пятый раз Вэртрагна, Создание Ахуры, Рассвирепевшим Вепрем, Злым, острыми зубами И острыми клыками Разящим наповал.

Взбешенным, недоступным, Сердитым, пестромордым, Увертливым, проворным, Явился так Вэртрагна.

Авеста. Гимн Вэртрагне. Яшт 14 «Бахрам Яшт».

Пер. И. М. Стеблин-Каменского

В девяти своих инкарнациях Вэртрагна предстает в «гневных» зооморфных воплощениях, а в десятой – в человеческом облике «Великолепного, прекрасного, богоданного Мужа». Согласно «Ригведе», вепрь, как одно из воплощений демона Вритры, является олицетворением Хаоса. Вритра змееобразен: без рук и ног, бесплечий, издает шипение. Он дикий, хитрый зверь, растет во тьме, «не человек» и «не бог». Вритра скрыт в воде, лежит в водах, сдерживает воду и т. д. Рожденный для его уничтожения Индра имеет эпитет «Вритрахан» – «убийца Вритры», имеет авестийское соответствие «Вэртрагна». Исходя из приведенных текстов, мы видим раздвоение образа вепря в Авесте и Ригведе: в первом случае в образе вепря выступает сам Вэртрагна, во втором – его антипод, демон-оборотень Вритра, которого в образе вепря-дракона поражает стрелой с железным наконечником риши Трита-Траэтаон, сила которого для борьбы с Вритрой была укреплена Индрой (Ригведа 99.6).

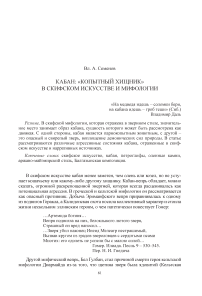

Теперь, установив место вепря, демона или бога в индоарийской иерархии, можно обратиться к скифскому кабану. О «межеумочном» положении кабана в скифском бестиарии уже упоминалось ранее (Переводчикова, 1994. С. 46–48). Архаичность и длительность существования наскальных изображений, выполненных в скифском зверином стиле, а также резьбы по кости, торевтике и литья в Центральной Азии позволяет выделить серию интересующих нас изображений кабана, характеризующих его как метафорического копытного хищника. Почти всегда петроглифы объединяются в группы с присоединительной связью, казалось бы, без предварительного замысла, но при использовании метода «визуальной археологии» вскрывается определенная структура связей между объектами, размещенными на изобразительной поверхности. Так, в местонахождении Беги-ре (Центральная Тува) на вертикальной скальной плоскости выявлено 15 изображений, среди которых выделяются 3 кинжала, 3 чекана, пятиугольная фигура в стиле «щитов» с оленных камней, всадник и олень, ведомый как бы на поводу, перед ним козел с занесенным над ним чеканом, ниже еще 2 козла, движущихся слева направо (Килуновская, 2002. С. 136–141). Все эти изображения сосредоточены вокруг большого кинжала-меча. Меч занимает здесь доминирующее положение. Он же и условная ось симметрии. Как известно из книги 4 истории Геродота (IV.62), в специально отведенных местах железному мечу «Аресу» ежегодно приносят в жертву коней и прочий рогатый скот. Ниже всей композиции изображен «атипичный», как и все остальные фигуры животных на этой скале, кабан. Он занимает место под «щитом» (рис. 1, 2). Данная «знаковая» композиция нашла полное воплощение в архетипической модели мира в олен-ных камнях. Оленные камни в контексте изобразительной и семантической системы могут быть отнесены к семиотически емким простым символам, так как основой их структурного каркаса является вертикаль – менгир, столб, коновязь, мировое древо, соединяющее верх и низ.

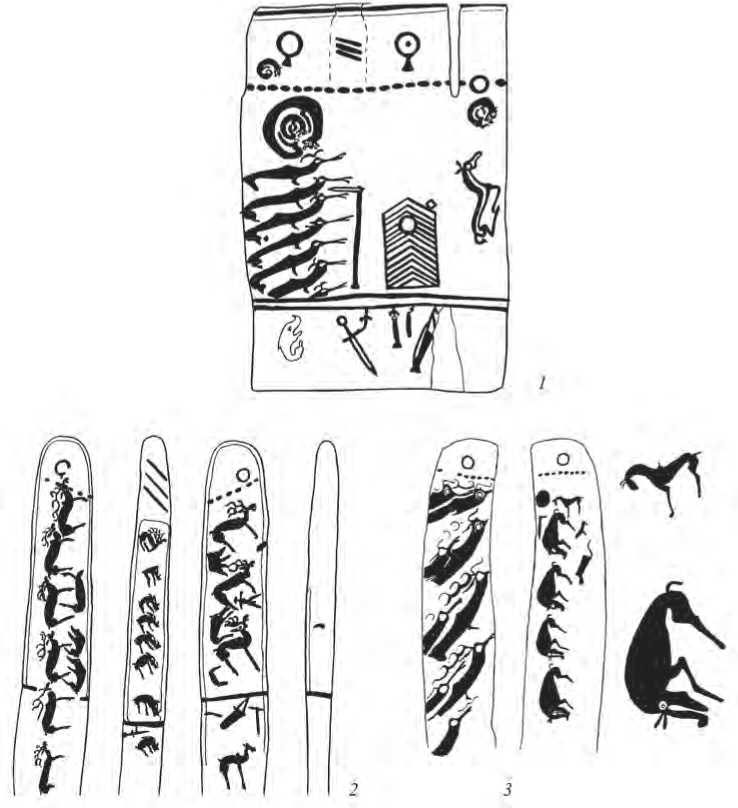

Очевидно, что оленные камни отражают способ статического моделирования пространства и помещаются всегда в условном центре мифологического мира, вокруг которого разворачивается весь космический универсум. Этим определяется полисемантичность и полифункциональность оленного камня на всех содержательных уровнях. Он может рассматриваться как центр локуса, как меморативный обелиск в связи с установкой у могильников и поминальных комплексов, как генетативный символ (первопредок). Деление на три зоны – верхнюю, среднюю и нижнюю – позволяет сопоставить те или иные символические образы с их местом в трехмерном пространстве. На Кош-Пейском олен-ном камне, где все эти зоны четко разграничены, кабан помещен в нижнем мире, под поясом, вместе с оружием (рис. 2, 1–3 ). Кроме того, он выполнен в объемной барельефной технике, что подчеркивает значимость этого персонажа как хтонического, демонического божества. Он находится именно там, где размещены предметы вооружения с фаллической символикой – кинжал, нож и оселок, лук. Хтонические существа связаны одновременно с производительной силой земли/воды и умертвляющей потенцией преисподней ( Килуновская, Семенов , 1993. С. 88–103; Ерофеева , 1992. С. 75–77; Маковский , 1996. С. 220, 221).

Кабаны на скалах Центральной Азии могут быть отнесены к той или иной стилистической группе. Наиболее устойчивым и выразительным является, вероятно, аржано-майэмирский стиль, начальные стадии которого надежно датируются по обломку оленного камня, обнаруженному при разборке каменной насыпи кургана Аржан (рис. 1, 1 ). Кабаны здесь изображены как в контурной, так и силуэтной технике. Их всего 6, но у контурных кабанов показано по две пары ног, а у силуэтных по две ноги – задняя и передняя. И у тех и у других акцентированы клыки, но все фигуры выполнены в статичной позе с опущенными вниз мордами. Такие кабаны, т. е. силуэтные, с двумя ногами, представлены как

Рис. 1. Изображения кабана из памятников Тувы и Монголии

1 – Аржан. Тува. Оленный камень из насыпи кургана (по: Грязнов , 1980. Рис. 29, 2 ); 2 – Бе-гире. Тува. Плоскость с наскальными изображениями (по: Килуновская , 2002. С. 136); 3, 4 – Аржан-2. Тува. Плиты с изображениями из кургана (по: Чугунов , 2008. С. 57); 5 – Цаган-Гол. Монголия. Петроглифы в аржано-майэмирском стиле (по: Répertoire. P. 352. Fig. 926)

Рис. 2. Изображения кабана на оленных камнях

1 – Кош-Пей. Тува. Оленный камень; 2 – Уюк-Аржан. Тува. Оленный камень (по: Килу-новская, Семенов , 1998. Рис. 2, 8), 3 – Баян-Зурх. Монголия. Оленный камень (по: Волков , 2002. Табл. 126- 1 )

в наскальном искусстве (особенно среди петроглифов Монгольского Алтая – рис. 1, 5), так и на многих оленных камнях, например Уюк-Аржан (рис. 2, 2) (Килуновская, Семенов, 1999. С. 130-143). Совокупность изображений на этом камне иная, чем на Кош-Пейском. Трехмерное пространство здесь «разрушено» движением оленей из нижнего мира в верхний. Тут к ним присоединяются и кабаны. На лицевой стороне в средней части камня 6 кабанов, седьмой – в нижней части, ниже пояса. К поясу подвешено оружие – кинжал, лук, чекан. Символика кабана и оружия здесь та же, что и на Кош-Пейском камне. Время создания Уюк-Аржанского камня, вероятно, ближе ко времени возникновения Аржана-2, о чем можно судить и по стилистике изображений, и по появлению фигуры верблюда на нем, так как этих животных мы видим на плитах, обнаруженных в кургане Аржан-2 (Чугунов, 2008. С. 53–69). На курганных плитах представлены антитетические композиции, когда пара кабанов находится в состоянии конфронтации или между ними оказываются и другие животные (рис. 1, 3, 4). То же условное противостояние оленей и кабанов отражено и на оленном камне из Баян-Зурх (рис. 2, 3) (Волков, 2004. С. 9–21).

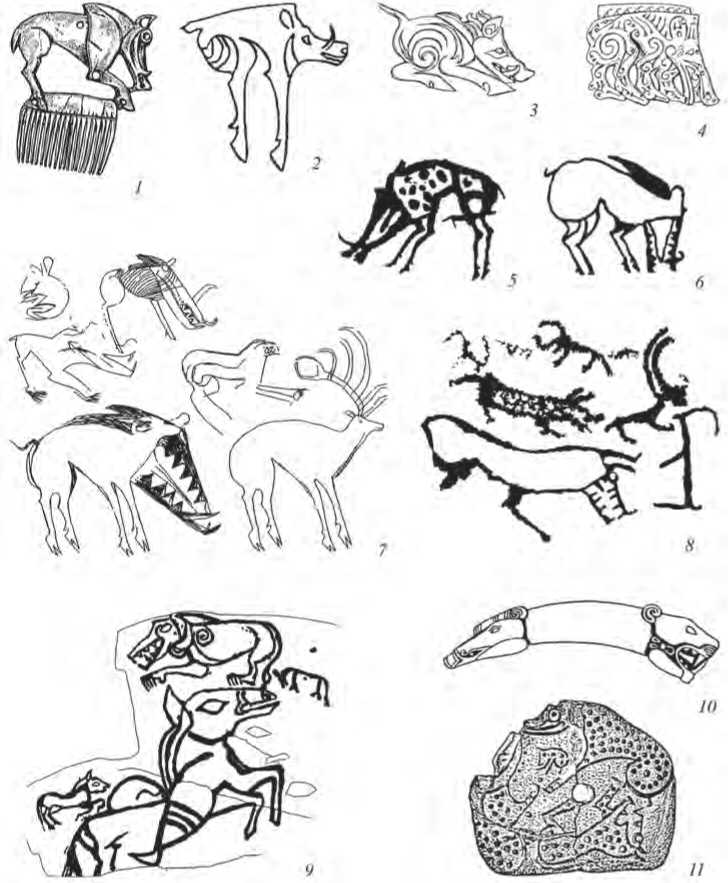

От статики мы перейдем к динамике, развитие которой представлено в серии различных и разновременных изображений «агрессивных» состояний вепря. В какой-то момент кабан поднимает голову, весь его облик выражает ожидание и готовность к атаке, так, по крайней мере, выглядит изображение на скалах Орта-Саргола (рис. 3, 2 ). Поджарый, длинноногий, с торчащим вверх клыком и вздыбленной шерстью. Назовем эту позу позой «сдерживаемой агрессии». Затем зверь, готовясь к атаке, припадает на переднюю ногу и опускает голову с нацеленным на противника клыком (рис. 3, 1, 4 ) и, наконец, атакует его (рис. 3, 3 ). Выполненные из кости и дерева изображения также позволяют резчику передать эмоциональный характер происходящего. Именно эту позу Е. В. Переводчикова рассматривает как обычную при изображении хищных зверей ( Переводчикова , 1994. С. 46).

Хтоническая природа кабана передается в его образе не только на акцентировании клыков, но и на оскаленной пасти с треугольными дентикулами. На скале Бичикту-Бом кабаны, стоящие на кончиках копыт и с гребнем на загривке, что позволяет отнести эти фигуры к аржано-майэмирскому времени, оснащены двумя парами клыков, а в раскрытой пасти подчеркнуты треугольные дентикулы и длинный язык, что само по себе является признаком хищного зверя ( Королькова , 2006. С. 108) (рис. 3, 7 ). Подобная форма зубов и языка прослеживается у кабана из Ур-Марала (Таласская долина) (рис. 3, 6 ) и из Цаган-Гола (Монгольский Алтай) (рис. 3, 5 ), на основании чего мы можем поставить знак равенства между кабаном-хищником и плотоядным хищником, изображенные дентикулы у которого могут быть треугольной формы, например у аржанской пантеры. Треугольные или вертикальные дентикулы изображаются довольно часто у хищников, например зверь, терзающий коня на скале Мортук в Овюрском районе Тувы (рис. 3, 9 ), свернувшийся кольцом хищник на тыльной стороне Кош-Пейского камня (рис. 1, 3 ), серпентиновые плоские гальки из Тувы (рис. 2, 11 ) (полная сводка изображений хищника в скифское время в Центральной Азии представлена Е. С. Богдановым (2006).

Как хищник, так и кабан наделены определенными апотропеическими функциями. Ножи, кинжалы, чеканы и секиры нередко снабжены фигурами кабанов на навершиях или обушках оружия. Разнообразие этих форм довольно велико. Особенно много их на минусинских бронзах. Среди обычной серии канонических изображений встречаются редкие стилизации, например протома кабана на втулке секиры. Как отмечает М. П. Завитухина, отсутствие клыка замещают два ряда острых треугольных зубов хищного зверя ( Завитухина , 1983. С. 47, 48. Рис. 63).

Рис. 3. Изображения кабана

1 – Тоджа. Тува. Изображение кабана на гребне. Кость (по: Дэвлет . 1975. Рис. 19, 2 ); 2 – Орта-Саргол. Тува. Изображение кабана на скале (по: Дэвлет . 1982. Табл. 11); 3 – Башадар. Алтай. Резьба по дереву, 4 – Филипповские курганы. Оренбургская обл. Золотая накладка на деревянный сосуд (по: Королькова . 2006. Табл. 10, 2, 1 ); 5 – Цаган-Гол. Монголия. Изображение кабана на скале (по: Répertoire. P. 330. Fig. 863); 6 – Ур-Марал. Казахстан. Изображение кабана на скале (по: Шер , 1980. Рис. 32); 7 – Бичикту-Бом. Горный Алтай. Петроглифы (по: Миклашевич , 2012. Рис. 9); 8 – Болгар-Табаты. Казахстан. Петроглифы (по: Самашев , 1992. Рис. 134); 9 – Мортук. Тува. Петроглифы (по: Килуновская , 2011. Рис. III); 10 – Новопривольное. Подонье. Декорированный клык кабана (по: Королькова , 2006. Табл. 9, 7–7 ); 11 – Тува. Случайная находка. Серпен-тиновая плитка с изображением кабанов и хищника (по: Семенов , 2015. Рис. 129)

Клыки кабанов использовались как неотъемлемая часть конского снаряжения. Клыки могли быть недекорированными, как в Аржане-1, но зачастую были гравированными и несли дополнительную семантическую нагрузку, совмещая определенный «сгусток культуры» и его явление, представленное знаком в конкретном предмете (рис. 3, 10 ).

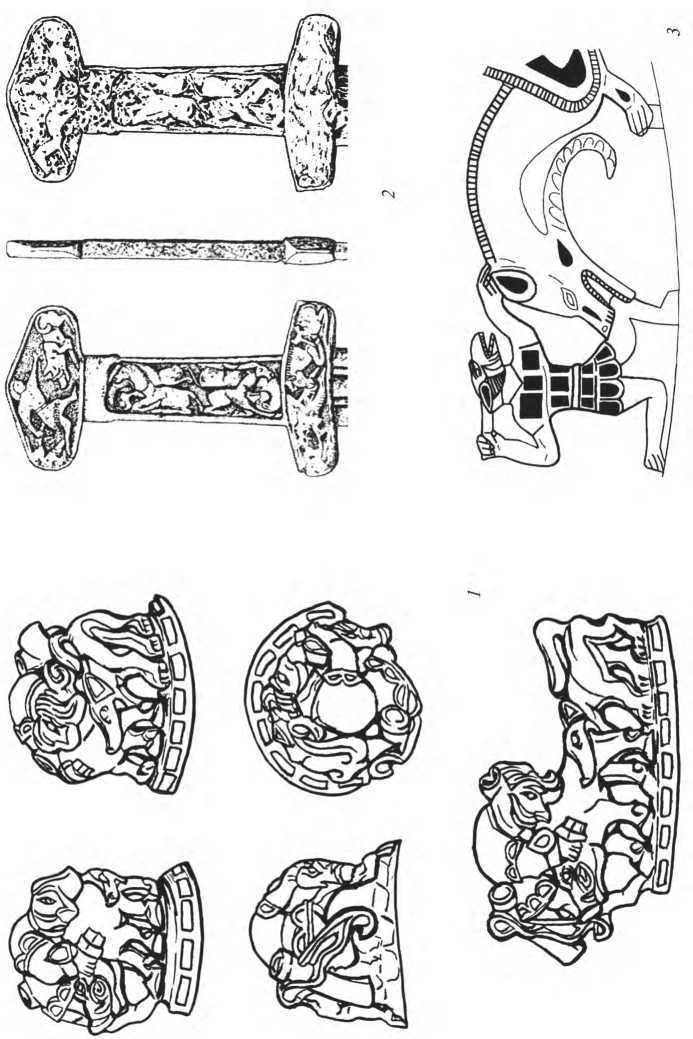

Безрезультатная адаптация неустойчивого демона-вепря раскрывается в эпической традиции, отраженной в памятниках скифского изобразительного искусства. В необычной для скифского звериного стиля манере выполнена так называемая Балгазынская композиция, «обретенная» А. Д. Грачом в процессе раскопок скифских курганов на Балгазынской оросительной системе в Туве (рис. 4, 1 ). Этот уникальный памятник культового литья – золотая пронизь-ворворка – имеет максимальный диаметр в основании 5 см и высоту 4 см. Несмотря на небольшие размеры, эта уникальная вещь заключает в себе очень важный сюжет для раскрытия темы кабан-хищник. Здесь разворачивается драматическая ситуация, схватка человека с вепрем. Герой, а это, безусловно, герой, так же как и кабан, пребывают в непосредственном соприкосновении. Герой поражает вепря акинаком, а вепрь поражает героя, которому на помощь приходит собака. Эта мифологема была вскрыта при анализе Балгазынской композиции Н. Л. Грач и А. Д. Грачом. Здесь кабан выступает в роли демона Вритры, с которым борется культурный герой Трита (Траэтаон), восходящий к прародителю скифов Таргитаю ( Грач, Грач , 1987. С. 134–148).

Этот сюжет не изолирован на Саяно-Алтайском нагорье. Он имеет аналогии в скифском искусстве. В 1971 г. при прокладке дороги в долину реки Ачик был найден железный акинак длиной 30 см и шириной клинка 3,2 см. На плоском подтреугольном навершии со скругленными углами изображен «герой», вступающий в схватку с крупным вепрем, припавшим на обе ноги (поза нападающего хищника). Также задран кверху изогнутый крючком хвост, подчеркнут клык. Сохранность кинжала не очень хорошая, но за спиной «героя» угадывается силуэт сопровождающей его собаки ( Суразаков , 1979. С. 265–269) (рис. 4, 2 ).

Оба эпизода схватки мифологического персонажа с вепрем позволяют нам сопоставить этот сюжет с цитированными выше мандалами «Ригведы». Но Вритра выступает главным образом в облике дракона. Вепрь – это единичный эпизод в текстах «Ригведы», и эта ипостась Вритры находит аналогии в скифо-сарматском искусстве. На золотой гривне из Кобяковского могильника, выполненной, как и Балгазынское навершие, в технике чеканки по золоту и инкрустации полудрагоценными камнями, в центре круговой композиции находится мужчина-жрец в скифском костюме, со скрещенными ногами и чашей в руках, с акинаком на коленях. Слева и справа от центральной фигуры в композиции трижды повторяется сцена борьбы дракона с тремя зооантропоморфными существами. Один из таких персонажей в скифском доспехе и с маской на голове, припав на правое колено, замахивается правой рукой с акинаком на дракона и левой хватает его за загривок (рис. 4, 3 ). Дракон-змей кусает героя за левое колено (точно так же кабан на Балгазынской композиции вонзает свой клык в левую ногу «охотника»). Другое сказочное существо, оседлав дракона, пытается нанести ему удар акина-ком по спине. Третий персонаж держит дракона за хвост. Многие детали обеих рассмотренных композиций совпадают. «Охотник» на Балгазынском навершии

Рис. 4. Изображения кабана на металлических изделиях

1 – Балгазын. Тува. Ворворка с многофигурной композицей. Золото (по: Грач , 1980. Рис. 117); 2 – Ачик. Горный Алтай. Кинжал. Железо (по: Суразаков , 1979. Рис. 2); 3 – Кобяково. Ростовская обл. Фрагмент гривны. Золото (по: Яценко , 2010. Рис. 9, 2 )

имеет гипертрофированно большой нос, напоминающий клюв птицы, а у персонажа на Кобяковской гривне маска грифона с клювом-пастью. Подчеркнуто наличие костюма-доспеха в обоих случаях, что говорит о героическо-божест-венном характере персонажа. Сцена борьбы с вепрем встречается и на золотых пряжках из Сибирской коллекции Петра I, известных под названием «Охота в лесу» ( Грязнов , 1961. С. 21).

Все это дает достаточно оснований рассматривать сцены схватки с кабаном как элементы змееборческого мифа, нашедшего свое воплощение в искусстве скифо-сакских народов.

Список литературы Кабан: "копытный хищник" в скифском искусстве и мифологии

- Богданов Е. С., 2006. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 240 с.

- Волков В. В., 2002. Оленные камни Монголии. М.: Научный мир. 248 с.

- Волков В. В., 2004. Оленные камни Монгольского Алтая//Памятники археологии и древнего искусства Евразии. М.: ИА РАН. С. 9-21.

- Грач А. Д., 1980. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука. 256 с.

- Грач Н. Л., Грач А. Д., 1987. Золотая композиция скифского времени из Тувы//Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства/Отв. ред.: Б. Б. Пиотровский, Г. М. Бонгард-Левин. М.: Наука. С. 134-148.

- Грязнов М. П., 1961. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири//АСГЭ. Вып. 3. Л.: Изд-во ГЭ. С. 7-31.

- Грязнов М. П., 1980. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л.: Наука. 62 с.

- Дэвлет М. А., 1975. Памятники «скифского» времени в северо-восточной Туве//Первобытная археология Сибири. Л.: Наука. С. 119-127.

- Дэвлет М. А., 1982. Петроглифы на кочевой тропе. М.: Наука. 128 с.

- Ерофеева Н. Н., 1992. Лук//Мифы народов мира. Т. 2. М.: Советская энциклопедия. С. 75-77.

- Завитухина М. П., 1983. Древнее искусство на Енисее. Скифское время. Л.: Искусство. 190 с.

- Кельтская мифология: Энциклопедия. М.: Эксмо. 2002. С. 242

- Килуновская М. Е., 2002. Композиция в стиле оленных камней на скалах Бегреды//Ученые записки Тувинского института гуманитарных исследований. Вып. XIX. Кызыл: Тувинский ин-т гуманитарных исслед. С. 136-141.

- Килуновская М. Е., 2011. Новые петроглифы на южном склоне Восточного Танну-ола в Туве//Археология Южной Сибири. Вып. 25. Кемерово: Изд-во КемГУ. С. 86-90.

- Килуновская М. Е., Семенов Вл. А., 1993. Оленный камень -изобразительная и мифологическая структура//Современные проблемы изучения петроглифов. Кемерово: Изд-во КемГУ. С. 88-103.

- Килуновская М. Е., Семенов Вл. А., 1998. Оленные камни Тувы (ч. 1. Новые находки, типология и вопросы культурной принадлежности)//Археологические вести. Вып. 5. С. 143-154.

- Килуновская М. Е., Семенов Вл. А., 1999. Оленные камни Тувы (Часть 2 -сюжеты, стиль, семантика)//АВ. Вып. 6. СПб.: ИИМК РАН; Дмитрий Буланин. С. 130-145.

- Клейн Л. С., 1987. Индоарии и скифский мир. Общие истоки идеологии//Народы Азии и Африки. № 5. С. 61-82.

- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. СПб.: Петербургское востоковедение. 272 с.

- Маковский М. М., 1996. Меч//Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М.: Гуманитарный изд. центр «Владос». С. 220-221.

- Миклашевич Е. А., 2012. Техника и гравировки в наскальном искусстве скифского времени//Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. М.; Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 157-202. (Труды САИПИ; вып. IX.)

- Переводчикова Е. В., 1994. Язык звериных образов. М.: Восточная литература. 206 с.

- Раевский Д. С., 1985. Модель мира скифской культуры. М.: Наука. 255 с.

- Самашев З. С., 1992. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. Алма-Ата: Гылым. 288 с.

- Семенов Вл. А., 2015. Искусство варварских племен. СПб.: НП-ПРИНТ. 400 с.

- Суразаков А. С., 1979. Железный кинжал из долины Ачик Горно-Алтайской автономной области//СА. № 3. С. 265-269.

- Финн и фианы//Кельтская мифология: энциклопедия. М.: Эксмо, 2002. С. 222-247.

- Чугунов К. В., 2008. Плиты с петроглифами в комплексе кургана Аржан-2 (к хронологии аржано-майэмирского стиля)//Тропою тысячелетия: К юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 53-69.

- Шер Я. А., 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука. 328 с.

- Яценко С. А., 2010. Сидящий мужской персонаж с сосудом в руке на сакской бронзовой «курильнице» из Семиречья//История и археология Семиречья. Вып. 4. Алматы. С. 3-21.

- Répertoire des pétroglyphes d’Asie central. Fascicule № 7: Mongolie du nord-ouest: Haut Tsagaan Gol/Eds.: E. Jacobson-Tepfer, V. D. Kubarev, D. Tseveendorj. Paris: De Boccard, 2006. 444 p.