Качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых

Автор: Скворцов М.Б., Дзюбло А.Д., Грушевская О.В., Кравченко М.Н., Уварова И.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье показаны изученность и состояние лицензирования шельфа моря Лаптевых. Проанализированы особенности геологического строения и нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы. Даны прямые и косвенные признаки нефтегазоносности, охарактеризованы нефтегазоматеринские толщи, катагенетическая зональность органического вещества. Приведены возможные аналоги Лаптевоморского бассейна. На основе изученных нефтегазоносных бассейнов континентальных окраин выявлены возможные нефтегазоносные комплексы и типы ловушек Лаптевоморского бассейна. Проведено сравнение оценок ресурсного потенциала шельфа моря Лаптевых методом геологических аналогий с выбором внешних аналогов. Выполнена альтернативная авторская оценка ресурсного потенциала шельфа моря Лаптевых. Даны критерии, которые необходимо учитывать при проведении оценки

Оценка перспектив нефтегазоносности, шельф моря лаптевых, ресурсный потенциал, нефтематеринские толщи, аналоги лаптевоморского бассейна, нефтегазоносный бассейн северного моря

Короткий адрес: https://sciup.org/14128802

IDR: 14128802 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-5-19

Текст научной статьи Качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых

ВведениеИзученность района исследований

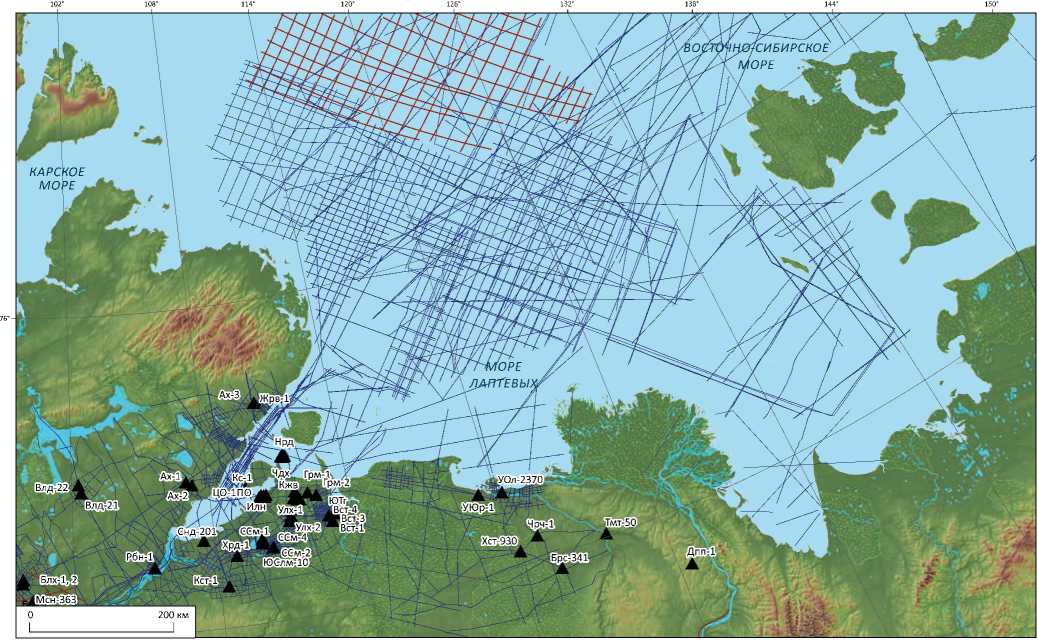

Район исследований — северная часть Сибирской платформы и шельф моря Лаптевых — является объектом активных поисково-разведочных работ. Комплексные геофизические исследования на шельфе моря Лаптевых проводились такими организациями, как АО «Росгеология» (АО «Южморгеология», ОАО «СМНГ») и ОАО «МАГЭ». К настоящему времени на шельфе моря Лаптевых отработано около 68 тыс. сейсмопрофилей 2D в комплексе с грави- и магниторазведкой. Средняя плотность сейсмической изученности акватории составляет 0,15 км/км2 (рис. 1). В 2009–2018 гг. за счет средств федерального бюджета отработано около 33 тыс. км сейсмопрофилей 2D.

Геолого-геофизические материалы, полученные в результате работ, имеют удовлетворительное качество и позволяют решить поставленные геологические задачи, однако качество сейсмических работ на мелководье существенно ниже, чем на глубоководных участках.

Первые лицензии недропользования на шельфе моря Лаптевых были выданы в 2013 г. В настоящее время на шельфе моря Лаптевых ПАО «НК «Роснефть» ведутся работы на пяти лицензионных участках: Хатангском, Усть-Ленском, Усть-Оленекском, Анисинско-Новосибирском и Притаймырском. Объем сейсморазведочных работ 2D, выполненных за счет средств недропользователя, в 2014–2019 гг. составил 35,2 тыс. км. Сейсморазведочные работы 3D на шельфе моря Лаптевых не проводились. В 2017 г. ПАО «НК «Роснефть» пробурило скважину с берега п-ова Хара-Тумус в море, остальное бурение с 1934 г. осуществляется на прилегающей суше.

Лаптевоморский регион имеет уникальное тектоническое положение. Здесь активный спрединго-вый хребет Гаккеля и впадина Евразийского бассейна сочленяются с континентальной окраиной Евразии. Со стороны материковой части регион окружен разновозрастными складчатыми поясами и древними континентальными блоками. Согласно схеме тектонического районирования Государственной геологической карты РФ листов S-49, 50, 51, 52, в тектоническом отношении район исследований расположен в зоне сочленения разновозрастных надпорядковых тектонических структур: северной части Сибирской древней платформы, Таймыро-Североземель-ской и Верхояно-Колымской складчатых областей и Хатангско-Лаптевоморской плиты [1, 2]. Это подтверждает сложное геологическое строение области сочленения южной части моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы.

В настоящее время отсутствует единое мнение о возрастном диапазоне осадочного выполнения и природе фундамента южной части моря Лаптевых. Относительно возраста фундамента и стратиграфи- ческой полноты осадочного чехла на шельфе моря Лаптевых существует две основные точки зрения.

-

1. Весь шельф моря Лаптевых подстилает позднекиммерийский складчатый фундамент (мезозойские структуры Верхоянья и Таймыра), осадочный чехол имеет апт-кайнозойский возраст (С.С. Драчев, В.А. Виноградов, Т.А. Андиева, Э.В. Шипилов, Г.А. Заварзина, С.И. Шкарубо).

-

2. Западную и центральную части Лаптево-морского шельфа подстилает докембрийский фундамент, развит верхнерифей-кайнозойский чехол. В восточной части моря Лаптевых залегает позднекиммерийский складчатый фундамент, чехол образуют апт-кайнозойские отложения (И.С. Грамберг, Д.В. Лазуркин, Ю.Е. Погребицкий, А.Ф. Сафронов, С.Б. Секретов, Н.А. Богданов, В.Е. Хаин, Л.А. Да-раган-Сущова, В.А. Захаров, Б.И. Ким, М.А. Рогов, Н.А. Малышев, А.М. Никишин).

Авторы статьи склонны принять концепцию, согласно которой Лаптевоморский бассейн — гетерогенный осадочный бассейн, основную часть объема которого (более 70 %) занимает верхний кайнозойский этаж (с локальным верхнемеловым – палеоценовым комплексом в основании). Прибрежные и приостровные Прончищевский, или Таймырский, террейн (блок) на западе и Котельнический террейн (блок) на востоке образуют формационно близкие палеозой-триасовые блоки, незначительно перекрытые юрско-нижнемеловым чехлом. Южная прибрежная зона представлена окраиной Сибирской платформы с мощным (до 5 км) мезозойским комплексом и палеозойским карбонатно-терригенным неметаморфическим этажом. Для северной глубоководной части Лаптевоморского бассейна характерно уменьшение мощности кайнозойского этажа, залегающего на океаническом фундаменте.

Согласно официальной карте нефтегазогеологического районирования ФГБУ «ВНИГНИ», составленной в 2012 г., в пределах большей части моря Лаптевых выделяется Лаптевская самостоятельная перспективная нефтегазоносная область (СПНГО). Cогласно методическому руководству по количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России, выделение на шельфе моря Лаптевых новых перспективных нефтегазогеологических районов возможно только после открытия месторождений с определенным фазовым составом залежей, образующих среднюю (куполовидное поднятие, вал, антиклиналь, котловину, прогиб, синклиналь, моноклиналь, седловину) или крупную (свод, мегавал, совокупность антиклиналей, впадина, мегапрогиб, совокупность синклиналей, моноклиналь, седловина) структурную форму.

Прямые признаки нефтегазоносности

Ряд прогнозно-поисковых критериев свидетельствует о достаточно высокой перспективности как

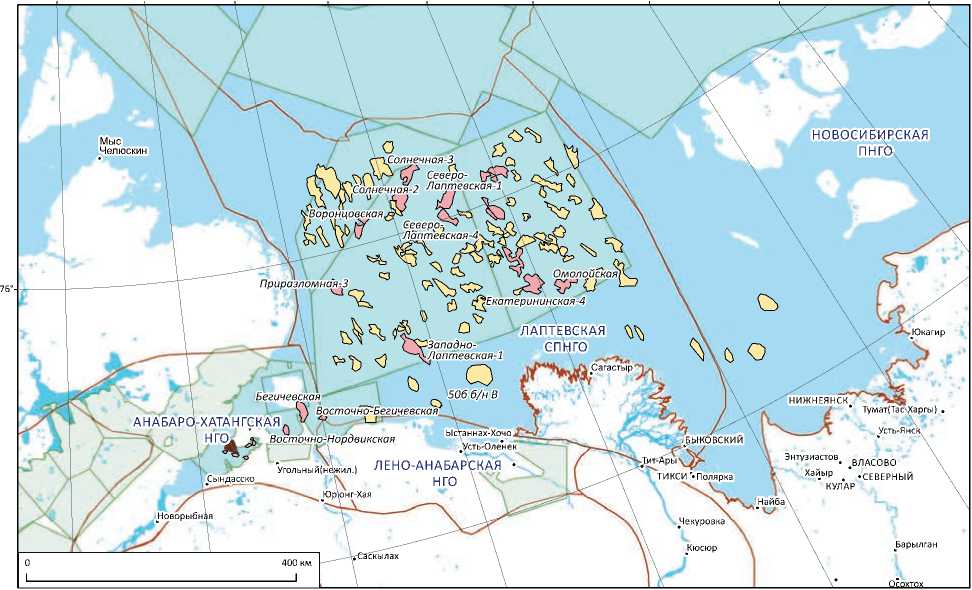

Рис. 1. Схема изученности глубоким бурением и сейсморазведкой северной части Сибирской платформы и шельфа моря Лаптевых по состоянию на 01.01.2019 г.

Fig. 1. Deep drilling and seismic exploration maturity in the north of the Siberian Platform and the Laptev Sea shelf as on 01.01.2019

] 1 I^aI 2

1 — сейсмопрофили; 2 — скважины

1 — seismic lines; 2 — wells шельфа моря Лаптевых, так и прилегающей северной части Сибирской платформы (наличие прямых признаков нефтепродуктивности в Анабаро-Ленской зоне; присутствие соляно-купольной тектоники в разрезе южной части шельфа моря Лаптевых; мощные палеодельтовые комплексы, развитие которых прогнозируется по палеогеографическим обстановкам).

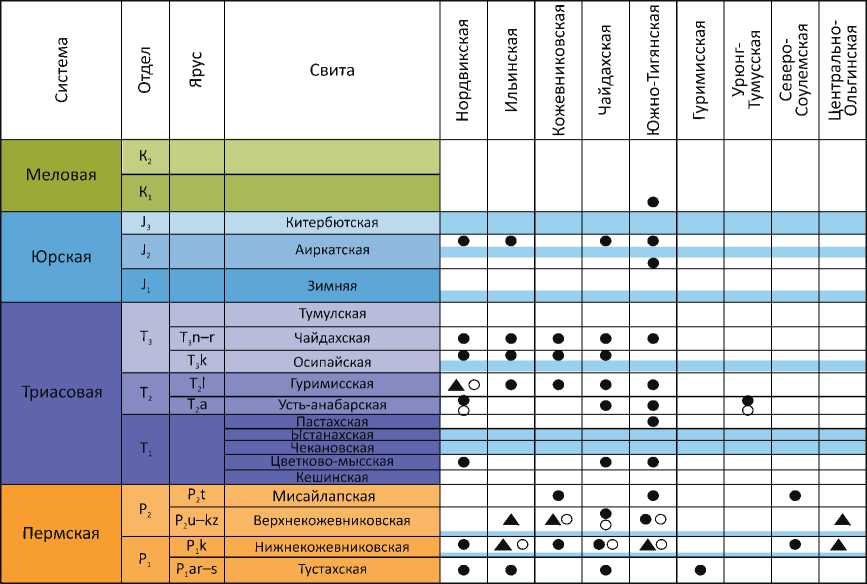

На побережье моря Лаптевых 75 глубоких (до 3,6 км) скважин (Северо-Суолемская, Чарчыкская, Хастахская, Дьяппальская, Тюмятинская, Усть-Оленекская и др.) вскрыли разрез верхнего протерозоя – нижнего мела. Основным итогом бурения на прилегающей суше явилось открытие четырех мелких залежей нефти в отложениях перми (в пределах структур: Нордвик, Южно-Тигянская, Илья, Кожевникова) и триаса (Нордвик). Получены нефтепроявле-ния в виде пленок и эмульсии нефти, приуроченные к осадкам верхней (скв. Северо-Суолемская-4) и нижней перми (скв. Гуримисская-1). В нескольких скважинах из отложений верхнего протерозоя и перми получены притоки пластовых вод (Хорудалахская-1,

Северо-Суолемская-1, Южно-Суолемская-10, Улахан-ская-1) (рис. 2). Наличие скоплений природных битумов и высоковязких нефтей установлено в юрских отложениях п-ова Урюнг-Тумус.

В 2017 г. ПАО «НК «Роснефть» на лицензионном участке Хатангский пробурило с берега п-ова Ха-ра-Тумус в море поисково-оценочную скв. Централь-но-Ольгинскую-1 глубиной 5523 м. В результате было открыто крупное нефтяное Центрально-Ольгинское месторождение в верхнекожевнической и нижнеко-жевнической свитах пермских отложений с запасами 80,4 млн т нефти категорий С1 + С2. В то же время на Восточно-Таймырском лицензионном участке на п-ове Таймыр ПАО «ЛУКОЙЛ» пробурило скв. Журавлиную с забоем 5750 м. Основная часть разреза представлена плотными карбонатно-терригенными отложениями среднего и позднего карбона с силлами долеритов. Залежей УВ не выявлено вследствие отсутствия коллекторов.

Косвенные признаки нефтегазоносности

Помимо прямых признаков нефтегазоносности Лаптевоморского бассейна, следует учитывать и кос-

Рис. 2. Распределение залежей, нефте- и газопроявлений в разрезе Анабаро-Хатангской седловины (Ткач С.М. и др., 1982; Пронкин А.П., Савченко В.И., 2013; Афанасенков А.П., 2016 с дополнениями)

Fig. 2. Occurrence of the pools, oil and gas shows in the section of Anabar-Khatanga Saddle

(Tkach S.M., et al., 1982; Pronkin A.P., Savchenko V.I., 2013; Afanasenkov A.P., 2016, complemented)

1 — нефтяные залежи; 2 — нефтепроявления; 3 — газопроявления; 4 — региональные флюидоупоры

1 — oil pools; 2 — oil shows; 3 — gas shows; 4 — regional impermeable beds венные. К ним можно отнести выявленные аномальные содержания глубинного метана и его гомологов в придонных осадках, которые могут свидетельствовать о миграции УВ-газов из залежи к поверхности.

В 2008–2010 гг. в Хатангском заливе моря Лаптевых и в 2012–2014 гг. в юго-западной части шельфа моря Лаптевых АО «Южморгеология» проводило морские газогеохимические работы с отбором морских проб донных осадков. В результате комплексной интерпретации материалов гидрогазосъемки и геолого-геофизических данных на акватории прибрежной зоны шельфа моря Лаптевых отмечены естественные выходы УВ-газов с протяженными аномалиями разной контрастности (от слабо- до высококонтрастных), т. е. наблюдаются прямые признаки миграции газов от возможных скоплений нефти и газа в осадочную толщу. Аномалии УВ-газов в водной толще соответствуют глубинным разломам, зонам разуплотнения, трещиноватости, разломным зонам повышенной проницаемости в осадочной толще, которые являются каналами миграции газов [3].

Осадки Хатангского залива характеризуются ярким проявлением аутигенного (диагенетического) минералообразования. Выявленный комплекс минералов представлен разными формами сульфид- ной минерализации — от гидротроилита до пирита, карбонатами, сульфатами, гидроксидами железа, агрегатными образованиями. Аномалии УВ-газов на акватории Хатангского залива совпадают с распределением аутигенных минералов — сульфидов, карбонатов, гипса. С газовыми потоками более тесно связано образование аутигенных карбонатов, что является косвенным показателем влияния УВ-флюи-дов. Интенсивное аутигенное минералообразование в осадках связано с подтоком глубинных газов (УВ-газов, СО2).

Выявленные аномалии УВ-газов свидетельствуют о возможном наличии залежей УВ в предполагаемых структурных или стратиграфических ловушках. Закономерности распределения информативных геохимических показателей позволяют считать шельф моря Лаптевых перспективным, с возможностью открытия в его пределах нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Нефтематеринские толщи

Для оценки перспектив нефтегазоносности Лаптевоморского нефтегазоносного бассейна (НГБ) выполнен прогноз наличия нефтегазоматеринских толщ. Из-за отсутствия бурения на шельфе моря

Лаптевых, выделение нефтегазоматеринских толщ и оценка их потенциала возможны только по данным изучения керна поисковых скважин на прилегающем материковом обрамлении, в северной части Сибирской платформы.

В ФГБУ «ВНИГНИ», ИНГГ СО РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова проведены исследования и получены результаты: изучения керна поисковых скважин (Восточная-1, Гуримисские-1, 2, Костроминская-1, Рыбинская-1, Улаханская-1, Хорудалахская-1, Южно-Суолемская-10, Южно-Тигянская-1, Бур-ская-3410, Усть-Оленекская-2370, Хастахская-930, Чарчыкская-1, Говоровская-1, Дьяпальская-1), а также изучения образцов из обнажений с побережья моря Лаптевых (устье р. Лена, Оленекский залив) и с о-ва Котельный; пиролитических анализов. Количественные определения нефтегенерационного потенциала керогена и степени его катагенетической преобразованности, качества ОВ и палеоседимента-ционные обстановки его накопления были использованы при предварительной идентификации нефтегазоматеринских свит.

Выводы о потенциальной возможности ОВ осадочных отложений генерировать УВ, опубликованные в отчетах ФГБУ «ВНИГНИ», АО «Южморгеология» и в статьях [4–7], авторами статьи систематизированы и определены следующими характеристиками (таблица):

-

– Cорг — содержание органического углерода в осадочных породах;

-

– тип ОВ (его качество определяется главным образом химической и углепетрографической характеристиками керогена): I — аквагенный, озерный; II — аквагенный, морской; III — террагенный, связанный с высшей наземной растительностью;

-

– степень катагенеза ОВ.

В составе осадочного чехла изучаемой территории установлено несколько нефтегазоматеринских свит, содержащих в разном количестве ОВ преимущественно сапропелевого типа в протерозойских и нижнепалеозойских отложениях и гумусосапропелевого типа в верхнепалеозой-мезозойских частях разреза.

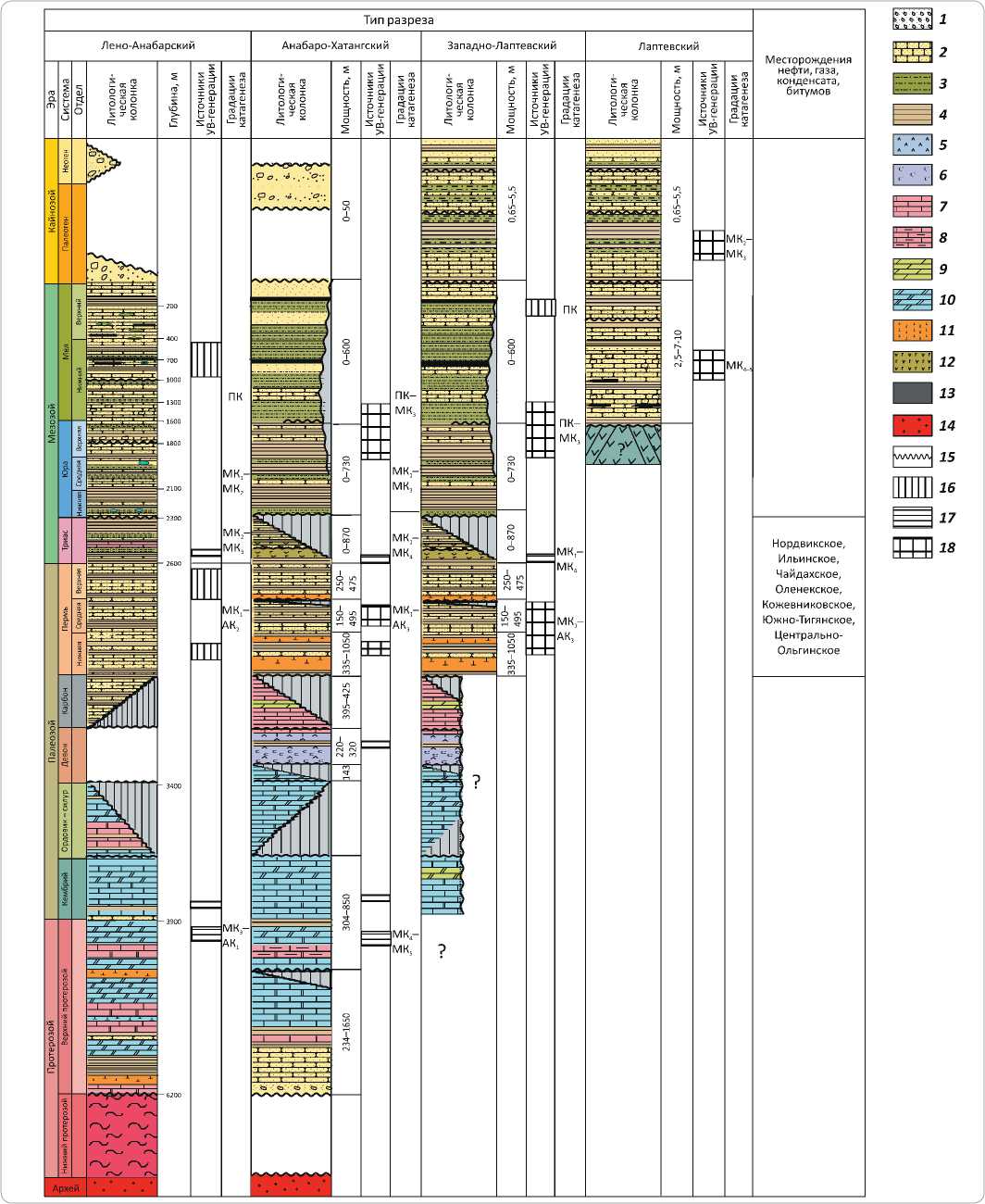

Потенциально нефтегазоматеринские породы в северной части Сибирской платформы и юго-западной части моря Лаптевых развиты от рифея до мезозоя (рис. 3).

Верхнепротерозойские (рифейские) нефтематеринские толщи в качестве источника УВ для современных залежей могут представлять интерес, только если генерация УВ-флюидов в них происходила в пострифейское время [8]. Рассеянное ОВ этих отложений является наиболее преобразованным (стадия катагенеза АК).

На востоке Сибирской платформы вендские отложения, в той или иной мере обогащенные ОВ, отсут- ствуют, за исключением карбонатной хатыспытской свиты Оленекского поднятия [9]. Наличие крупного Оленекского месторождения битумов также свидетельствует о том, что в изучаемом регионе «работала» богатая нефтематеринская толща, — вероятно, это была или хатыспытская свита венда, или нижнепермские толщи.

Не существует однозначного мнения по кембрийским отложениям . Так, одни авторы наиболее вероятной нефтематеринской толщей считают куонамские отложения нижнего – среднего кембрия, самые богатые ОВ на севере Сибирской платформы. Судя по образцам из обнажений, они и в настоящее время характеризуются высоким содержанием ОВ и находятся в условиях главной зоны нефтенакопления. Возможно, куонамская свита генерировала большое количество жидких УВ, что создавало благоприятные условия для формирования залежей нефти и газа в палеозойских отложениях [6]. Однако существует противоположная точка зрения: область распространения нефтематеринской толщи находится юго-восточнее рассматриваемой территории (данные исследований керна из скважин, пробуренных в Анабаро-Ленском прогибе, не подтверждают наличие признаков куонамской формации). Богатая ОВ куонамская нефтематеринская толща в Лено-Анабарском прогибе замещается мелководными карбонатами, не обладающими нефтегенерационными свойствами [7]. Данная проблема требует дальнейшего изучения, поскольку от ее решения зависит обоснованность оценки ресурсного УВ-потенциала Лаптевоморского бассейна.

Нижнепалеозойские отложения в изучаемом регионе изучены слабо, в связи с чем судить об их нефтегенерационных свойствах очень трудно. Пиролитические параметры ордовикских образцов островов Беннета и Котельный не позволяют идентифицировать эти отложения как нефтегазоматеринские.

Нефтематеринскими могут быть породы-аналоги домбинской свиты верхнего девона , представленные сланцами глинистыми, известково-глинистыми, углеродисто-глинистыми, кремнисто-глинистыми, известняками, доломитами, фтанитами мощностью 350 м, которые картируются на Западном Таймыре [10].

Верхнепалеозойские отложения хорошо изучены геохимическими методами, установлены две нефтегазоматеринские толщи: тустахская и нижнекожев-никовская с ОВ преимущественно гумусового типа. Пермские отложения находятся в главной зоне неф-теобразования.

По данным Н.А. Малышева и др. [11], высокие концентрации ОВ (до 10 % и более) установлены в нижнетриасовых отложениях на Новосибирских островах. Учитывая широкое развитие депрессион-ных нижнетриасовых отложений в обрамлении и на шельфе моря Лаптевых, а также высокий нефтегенерационный потенциал пород, раннетриасовые отло-

Таблица. Характеристика ОВ северной части Сибирской платформы Table. OM characteristics, northern part of the Siberian Platform

|

Возраст отложений |

ОВ |

||||||||

|

Тип |

Сорг, % (породы) |

Бхл, % (породы) |

HI, мг УВ/г Сорг |

Отражательная способность (Ro), % |

Степень катагенеза |

||||

|

Alg |

БТ |

vt |

СМ |

||||||

|

Лено-Анабарская НГО |

|||||||||

|

Рифей – венд |

0,002–0,05 (глинистые), 0,003–0,1 (карбонатные) |

< 50 |

1,9–2,15 |

МК5–АК1 |

|||||

|

1–2,39 |

МК3–АК1 |

||||||||

|

Кембрий |

0,001–0,004 (глинистые), 0,002–0,06 (карбонатные) |

4,7–7,1 |

АК4-5 |

||||||

|

Ордовик |

0,003–0,02 (глинисто-карбонатные) |

2,7 |

АК2 |

||||||

|

Девон |

6,2–7,6 |

АК4-5 |

|||||||

|

Карбон |

2,97–3,9 |

2,5–4,3 |

АК2-3 |

||||||

|

Пермь |

II |

0,002–0,15 (глинистые) |

0,64–2,7 |

МК1–АК2 |

|||||

|

Триас |

III |

0,8 |

0,76–1,4 |

МК2–МК3 |

|||||

|

Юра |

0,6–2,4 |

20–100 |

0,57–0,8 |

МК2–МК1 |

|||||

|

Мел |

0,49–0,6 |

ПК3–МК1 |

|||||||

|

Анабаро-Хатангская НГО |

|||||||||

|

Рифей – венд |

II |

0,1–4,9 |

0,004–0,02 |

МК4/МК5 |

|||||

|

Кембрий |

II/III |

0,03–0,4 |

0,002–0,07 (глинисто-ангидрит-доломитовые) |

5–40 |

2,97–3,04 |

5,7 |

3,3–4,8 |

АК3-4 |

|

|

Ордовик |

0,1–2 |

0–20 |

|||||||

|

Карбон |

0,04–0,05 (карбонатные), 4,1–11,9 (углистые аргиллиты) |

0,01–0,05 (известняки, глинисто-ангидрит-доломитовые) |

4,4–6,3 |

АК3-4 |

|||||

|

Пермь |

II/III |

0,7–4,3 |

0,003–0,02 (терригенные), < 0,18 (углистые аргиллиты) |

5–425 |

0,6–5,4 |

МК1–АК3 |

|||

|

Триас |

III |

0,4–5,8 |

0,017–0,065 |

30–80 |

МК1–МК4 |

||||

|

Юра |

II/III |

0,3–1,8 |

0,019–0,061 |

130–270 |

МК1–МК3 |

||||

|

Мел |

II/III |

105–140 |

ПК–МК3 |

||||||

Примечание . Бхл — содержание хлороформенного битумоида; HI — водородный индекс; R o: Alg — альгинита, БТ — битуминоидов, vt — витринита, СМ — смол.

Note. Бхл — content of chloroform bitumen; HI — hydrogen index; R o: Alg — alginitis, БТ — bituminoids, vt — vitrinitis, СМ — gums.

жения можно рассматривать в качестве основной нефтематеринской толщи в акватории [12].

Геохимические исследования мезозойских аргиллитов из скважин Говоровская-1 и Чарчикская-1 показали, что, несмотря на низкий нефтегазогенерационный потенциал изученных отложений, в разрезе скважин в келимярской свите выделяется перспективный уровень, где концентрация органического углерода в породах повышена и присутствует смешанное ОВ, а степень зрелости ОВ соответствует началу главной зоны нефтеобразования.

Меловые отложения моря Лаптевых повсеместно развиты, обладают высоким газовым потенциалом, о чем могут свидетельствовать угленосный тип меловой толщи, высокое содержание Сорг и наличие гумусового ОВ.

Приведенный выше анализ геолого-геохимических особенностей северной части Сибирской плат-

Рис. 3. Источники нефти и газа юго-западной части шельфа моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы (составлена О.В. Грушевской по данным ИНГГ СО РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова и ФГБУ «ВНИГНИ»)

Fig. 3. Location map of oil and gas sources in the south-western part of the Laptev Sea shelf and the northern part of the Siberian Platform (prepared by O.V. Grushevskaya using the data of Institute of Oil and Gas Geology and Geophysics SB RAS, Lomonosov Moscow State University, and Russian Research Institute of Oil Exploration (VNIGNI))

Усл. обозначения к рис. 3

Legend for Fig. 3

Литология ( 1 – 14 ): 1 — пески и гравелиты, 2 — песчаник, 3 — алевролит, 4 — аргиллит и глины, 5 — ангидрит и гипс, 6 — соль, 7 — известняк, 8 — известняк глинистый, 9 — мергель, 10 — доломит, 11 — пластовые интрузии и дайки долеритов, 12 — базальты и туффиты, 13 — уголь, 14 — кристаллические сланцы, гнейсы и магматиты; 15 — существенные стратиграфические несогласия; толщи — источники УВ-генерации ( 16 – 18 ): 16 — газоматеринские, 17 — нефтематеринские, 18 — нефтегазоматеринские

Lithology (1–14): 1 — sand and gravelstone, 2 — sandstone, 3 — siltstone, 4 — claystone and clay, 5 — anhydrite and gypsum, 6 — salt, 7 — limestone, 8 — shaly limestone, 9 — marl, 10 — dolomite, 11 — dolerite sills and dikes, 12 — basalt and tuffite, 13 — coal, 14 — schist, gneiss, and migmatite; 15 — considerable stratigraphic discontinuities; sequences — sources of HC generation (16–18): 16 — gas sources, 17 — oil sources, 18 — oil and gas sources формы позволяет сделать выводы о нескольких этапах УВ-флюидообразования. Нерешенным остается вопрос их распространения в акватории моря Лаптевых. Имеющиеся геолого-геохимические предпосылки перспективности краевых структур северо-востока Сибирской платформы позволяют рассчитывать на открытие нефтяных и газовых месторождений в достаточно широком стратиграфическом диапазоне. Для более точных выводов необходимо провести дополнительные исследования — отобрать керн и изучить их нефтегенерационный потенциал, особенно в акватории Лаптевоморского шельфа.

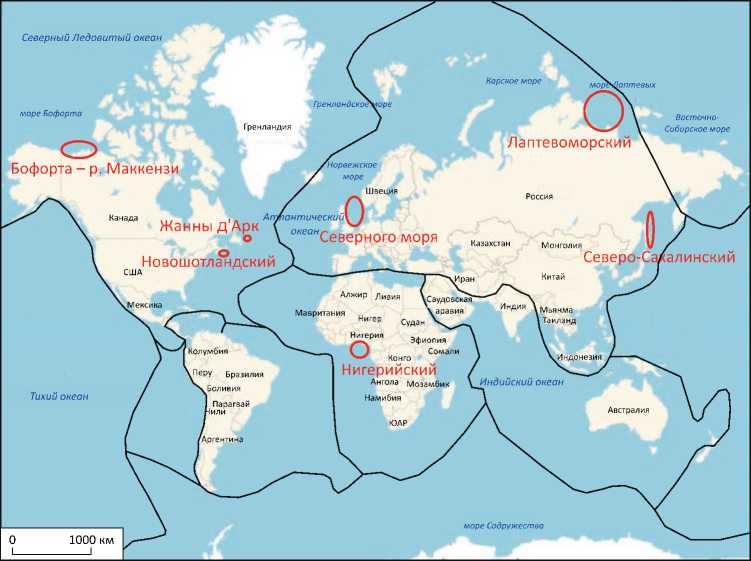

Возможные аналоги Лаптевоморского бассейна

В связи со слабой изученностью бурением шельфа моря Лаптевых для оценки ресурсного потенциала применимы два метода: геологических аналогий (МГА) и объемно-статистический (ОСМ). Шельф моря Лаптевых представляет собой окраинно-шельфовый осадочный бассейн пассивной окраины Евразийского континента. Аналогичными континентальными окраинами являются НГБ Бофорта-Маккензи [3, 5], Жанны д’Арк [2], Нигерийский, Новошотландский, Северного моря [2, 13] и др. (рис. 4). Они могут рассматриваться в качестве внешних аналогов окраинно-шельфового континентального осадочного бассейна моря Лаптевых. Все эти бассейны связаны со Срединно-Атлантическим рифтом (а на севере — с хребтом Гаккеля) (см. рис. 4). Бассейны континентальных окраин отличаются сильной изменчивостью осадочного разреза и клиноформным строением.

Совместный анализ НГБ Северного моря и Лап-тевоморского бассейна позволил выявить ряд их общих особенностей:

– наличие дельтовых комплексов в разрезе осадочного чехла (для Лаптевоморского бассейна характерно присутствие современной дельты (дельта р. Лена) и палеодельт рек Хатанга, Анабара, Оленек; в НГБ Северного моря также находится Североморская палеодельта) (рис. 5);

– выделение меридиональных рифтов и множества глубинных разломов общепланетарной ориентации (в Северном море — рифты Викинг, Центральный и Южный; в море Лаптевых — грабен-рифты Омолой-ский, Усть-Ленский, Святоносско-Бельковский);

– наличие определенных черт сходства структур фундамента и осадочного чехла, истории и динамики развития;

– выделение схожих этапов развития: для Лап-тевоморского бассейна — дорифтовый палеозойский карбонатно-терригенный, рифтовый пермотриасо-вый вулканогенно-терригенный (раннеюрский?), юрско-неокомский пострифтовый терригенный, авандельтовый позднемеловой и палеоген-раннеми-оценовый терригенный, дельтовый олигоцен-четвер-тичный терригенный (на фоне океанического рифта хребта Гаккеля); для НГБ Северного моря — дорифто-вый позднепалеозойский, рифтовый пермотриасо-вый (юрский?), пострифтовый юрско-меловой терригенный, дельтовый кайнозойский терригенный;

– подобие их геотектонического положения в области сочленения древних кратонов (Сибирского и Восточно-Европейского), подвижной платформы (Восточно-Арктической Среднеевропейской) и активно развивающейся глубоководной океанической впадины (котловины Евразийская Северного Ледовитого океана и Норвежско-Гренландская);

– развитие в разрезе юго-западной части шельфа моря Лаптевых соляно-купольной тектоники (характерной для Таймырского побережья по материалам геологических сьемок и установленной по сейсмическим данным) и в НГБ Северного моря — присутствие мощной соленосной толщи позднепермского возраста (цехштейн);

– наличие ловушек антиклинальных сводовых (ненарушенных и осложненных сбросами и взбросами) и ловушек, связанных с процессами соляного тектогенеза [6], как в Лаптевоморском бассейне, так и в НГБ Северного моря [14].

Стратиграфический диапазон нефтегазонако-пления НГБ Северного моря охватывает отложения от девона до эоцена включительно, однако главная промышленная нефтегазоносность сконцентрирована в юрско-раннекайнозойском интервале осадочного чехла. Продуктивные горизонты имеют терригенный состав, они представлены прослоями известняков в отложениях триаса и юры, нижнего мела и известняками — в толще верхнего мела (рис. 6). В этом хорошо изученном НГБ установлена нефтегазоносность не только кайнозойских, но и меловых и юрских отложений. Основная часть начальных промышленных запасов нефти сконцентрирована в юрских, верхнемеловых и палеоценовых толщах. Большая часть начальных промышленных запасов газа сосредоточена в нижнеперсмких, юрских и верхнемеловых отложениях. Остальные за-

Рис. 4. Схема размещения вероятных аналогов Лаптевоморского бассейна

Fig. 4. Scheme of location of the Laptev Sea Basin potential analogues

у-л 1 | О 1 2

1 — границы литосферных плит; 2 — НГБ

1 — boundaries of the lithoshere plates; 2 — Petroleum Basin

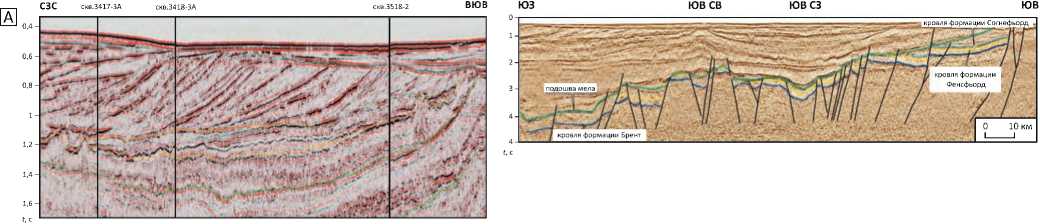

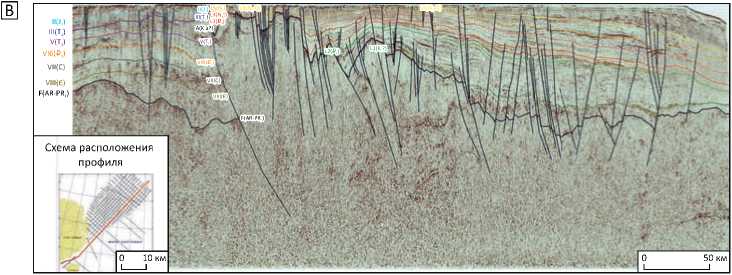

Рис. 5. Палеодельты на сейсмогеологических разрезах Северного моря (A) [13] и моря Лаптевых (B) (ОАО «МАГЭ», 2017)

Fig. 5. Paleodeltas on geoseismic sections across the North Sea (A) [13] and the Laptev Sea (B) (OAO MAGE, 2017)

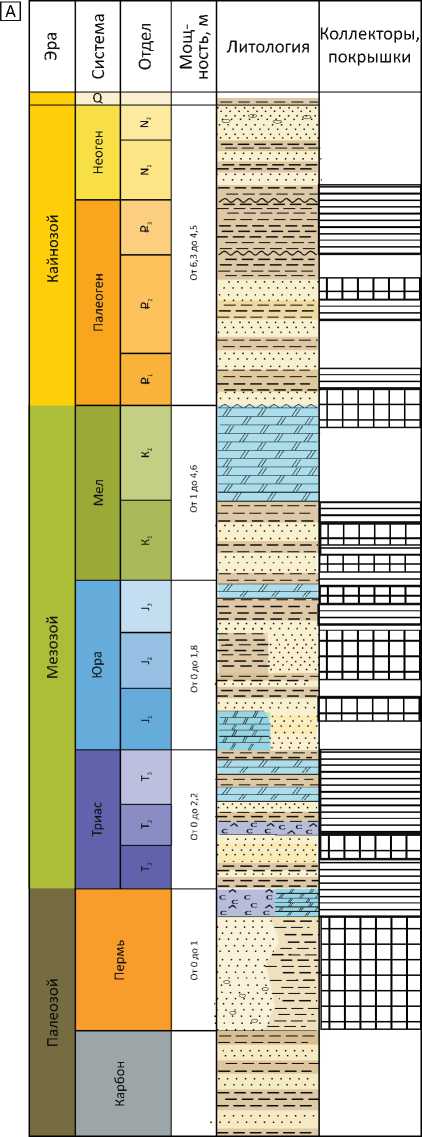

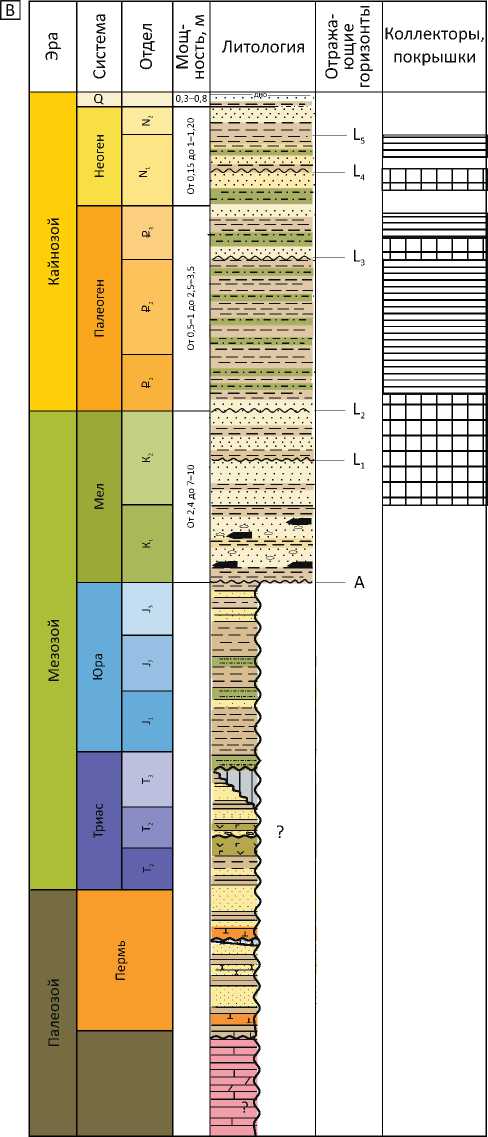

Рис. 6. Сопоставление типовых разрезов НГБ Северного моря (A) (по материалам Высоцкого И.В., 1981 с дополнениями) и Лаптевоморского бассейна (B) (по материалам Шкарубо С.И., Заварзиной Г.А., 2017; Поляковой И.Д., Борукаева Г.Ч., 2015 с дополнениями)

Fig. 6. Comparison of typical cross-sections of the North Sea Petroleum Basin (A) (according to the data by Vysotsky I.V., 1981, complemented) and the Laptev Sea Basin (B) (according to the data by Shakubo S.I., Zavarzina G.A., 2017; Polyakova I.D., Borukaev G.C., 2015, complemented)

ЕШИ 2 И3 4 И5

Литология ( 1 – 3 ): 1 — песчаники, 2 — галька, 3 — прослои и линзы углей; 4 — покрышки; 5 — коллекторы.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

Lithology ( 1 – 3 ): 1 — sandstone, 2 — pebble, 3 — coal seams and lenses; 4 — seals; 5 — reservoirs.

For other Legend items see Fig. 3

пасы газа примерно поровну содержатся в породах нижнего триаса и палеоцена [13, 15].

Составленные типовые разрезы в пределах НГБ Северного моря и моря Лаптевых схожи (рис. 6), поэтому коэффициент аналогии при подсчете начальных сырьевых ресурсов УВ был принят близким к 1.

Оценка ресурсного потенциала шельфа моря Лаптевых

Авторами статьи рассчитан ресурсный потенциал УВ моря Лаптевых по МГА (по средним удельным плотностям запасов и перспективных ресурсов на единицу перспективной площади). Общая площадь шельфа моря Лаптевых (без Хатангского залива) — 504 тыс. км2, в том числе Лаптевской СПНГО — 278 тыс. км2, Новосибирской ПНГО — 171 тыс. км2. НГБ Северного моря использован в качестве эталона для подсчета ресурсов осадочного чехла в пределах Лаптевской СПНГО. Эталон включает нефтяные и газовые залежи в кайнозойских, меловых и юрских отложениях. Плотность ресурсов по эталону составляет 18,9 тыс. т усл. топлива/км2. Отношение нефть / газ принято равным 2/1 [14, 16]. Основная расчетная формула в МГА имеет вид

Q = К ан ∙ ρ э ∙ S р ;

Рр _ _ ^1p J^2p J^J^np Рэ " ан " *13 • *2э • - • *пэ , где Q — начальные геологические ресурсы (млрд т усл. топлива); Кан — коэффициент аналогии; Sр — площадь расчетного участка; ρр — плотность ресурсов на расчетном участке; ρэ — плотность запасов на эталонном участке; Хnр — изменяющиеся параметры на расчетном участке; Хnэ — изменяющиеся параметры на эталонном участке.

Оценка ресурсов УВ Лаптевской СПНГО составила 5254,2 млн т усл. УВ, в том числе нефти — 3502,8 млн т, свободного газа — 1751,4 млрд м3.

Для малоперспективных земель Новосибирской ПНГО (вследствие малой мощности осадочного чехла и вероятного разубоживания существовавших газовых залежей, судя по многочисленным газовым выходам на дне) при плотности ресурсов газа около 1,5 млн м3/км2 ресурсы газа оцениваются в 260 млрд м3.

Общая оценка начальных суммарных ресурсов УВ моря Лаптевых составляет 5514,2 млн т усл. УВ, в том числе нефти — 3502,8 млн т, свободного газа — 2011,4 млрд м3.

В результате проведенных АО «Росгеология» (АО «Южморгеология», ОАО «СМНГ») и ОАО «МАГЭ» геолого-геофизических исследований в разные годы на шельфе моря Лаптевых выявлено 54 локальных объекта (рис. 7). Наиболее крупные из этих структур: Солнечные-2, 3, Западно-Лаптевская-1 и Северо-Лап-тевская-1, которые расположены в самом перспек- тивном палеоцен-эоценовом нефтегазоносном комплексе (НГК), и Бегичевская, Восточно-Бегичевская, Восточно-Нордвикская.

Сопоставление оценок ресурсного потенциала шельфа моря Лаптевых

Количественная оценка ресурсов нефти, газа и конденсата в НГБ моря Лаптевых проводилась ФГБУ «ВНИГНИ» по состоянию на 01.01.2002 г. и 01.01.2009 г. (рис. 8). В настоящее время ведется оценка по состоянию на 01.01.2017 г. с окончанием работ в 2019 г. (рис. 9). В 2002 и в 2009 гг. прогнозные УВ-ресурсы моря Лаптевых рассчитывались исходя из параметров выбранного внешнего аналога бассейна Бофорта-Маккензи. По состоянию на 01.01.2002 г. оценка УВ-ресурсов по отдельным НГК не проводилась и составила в целом 3,2 млрд т усл. топлива (с долей нефти 24 %). По состоянию на 01.01.2009 г. оценка ресурсов выполнялась по двум НГК: палеоген-миоце-новому и нижнемел-палеогеновому, общий прирост извлекаемых начальных суммарных ресурсов УВ составил 28 %. Это связано с использованием новых более детальных результатов оценки ресурсов нефти и газа в бассейне-аналоге моря Бофорта — дельты р. Маккензи, в итоге произошло существенное увеличение доли ресурсов нефти до 38 %.

Таким образом, согласно последней официальной количественной оценке перспектив нефтегазоносности, по состоянию на 01.01.2009 г. извлекаемый ресурсный потенциал нефти, газа и конденсата моря Лаптевых оценен ФГБУ «ВНИГНИ» в 4,1 млрд т усл. топлива, что составляет 3,6 % начальных суммарных запасов арктического шельфа РФ. Текущие извлекаемые разведанные и предварительно оцененные в регионе запасы УВ категорий А + В1 + С1 составляют 0,3 млн т усл. топлива, В2 + С2 — 56,4 млн т усл. топлива, D1 + D2 — 4064,4 млн т усл. топлива; в фазовом составе: нефти — 1585 млн т, газа — 2126 млрд м3, конденсата — 153 млн т (см. рис. 8).

По состоянию на 01.01.2017 г. ФГБУ «ВНИИ-Океангеология» проведена предварительная оценка ресурсов шельфа моря Лаптевых по шести ПНГК: миоцен-плиоценовому, олигоцен-миоценовому, эоценовому, палеоценовому, меловому, палеозой-ме-зозойскому (см. рис. 9). Предварительно ресурсный потенциал увеличится в 2 раза (доля нефти значительно снизится до 14 %). Для оценки ресурсов на 01.01.2017 г. ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в рамках количественной оценки УВ использует в качестве внешнего аналога для эоценовых отложений эталонный участок Окружной (на шельфе Северного Сахалина), для палеоценовых и меловых — Нурминский (п-ов Ямал), для палеозой-мезозойских — Новопор-товский (п-ов Ямал) для мезозоя и Сарутаюский (Ти-мано-Печорская провинция) для палеозоя. В связи с отсутствием новых данных по добыче УВ в бассейне моря Бофорта и невозможностью оценить по эталон-

Рис. 7. Схема размещения выявленных нефтегазоперспективных объектов на шельфе моря Лаптевых

Fig. 7. Scheme of location of the identified oil and gas promising objects on the Laptev Sea shelf

102° 108° 114° 120° 126° 132° 138° 144° 150°

Список литературы Качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых

- Большиянов Д.Ю., Васильев Б.С., Виноградова Н.П., Гавриш А.В., Заварзина Г.А., Зинченко А.Г., Зуйкова О.Н., Кямяря В.В., Мохов В.В., Нагайцева Н.Н., Нелюбин В.В., Радченко М.С., Саванин В.В., Проскурнин В.Ф., Рекант П.В., Солонина С.Ф., Шкарубо С.И., Шманяк А.В. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Лаптево-Сибироморская. Лист S-51, 52 — Оленекский залив - дельта р. Лены. Объяснительная записка. - СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2014. - 274 с.

- Проскурнин В.Ф., Шкарубо С.И., Заварзина Г.А., Нагайцева Н.Н., Алексеев М.А., Багаева А.А., Большиянов Д.Ю., Васильев Б.С., Гав-ришА.В., Горбацевич Н.Р., Зинченко А.Г., Зуйкова О.Н., Кямяря В.В., Мохов В.В., Нелюбин В.В., Папин М.Г., Парамонова М.С., Петруш-ковБ.С., Рекант П.В., Салимьянова И.Р., Солонина С.Ф., Шманяк А.В. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Лаптево-Сибироморская. Лист S-50 — Усть-Оленек. Объяснительная записка. - СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2017. - 264 с.

- Пронкин А.П., Савченко В.И., СтупаковаА.В., Филипцов Ю.А., Шумский Б.В., Юбко В.М., Перетолчин К.А., Прокопцева С.В. Новые данные о геологическом строении и нефтегазоносности Хатангской мезовпадины и сопредельной акватории моря Лаптевых // Природные ресурсы Красноярского края. - 2014. - № 23. - С. 57-62.

- Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч., Сидоренко Св.А. Углеводородный потенциал рифейско-нижнемеловых комплексов Лаптевоморского региона // Арктика: экология и экономика. - 2016. - T. 21. - №1. - С. 56-65.

- Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч. Прогноз нефтегазоносности Лаптевского шельфа // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2015. -Т. 10. - № 1. - С. 1-18. DOI: 10.17353/2070-5379/9_2015.

- Савченко В.И., СтупаковаА.В., ПеретолчинК.А. О перспективах наличия крупных месторождений нефти и газа на Восточном Таймыре // Георесурсы. - 2017. - Спецвыпуск. - Ч. 2. - С. 186-193. DOI: 10.18599/grs.19.19.

- Фролов C.B., Коробова Н.И., Бакай Е.А., ^рдина Н.С. Углеводородные системы и перспективы нефтегазоносности Анабаро-Ленского прогиба // Георесурсы. - 2017. - Спецвыпуск. - Ч. 2. - С. 173-185. DOI: 10.18599/grs.19.18.

- Баженова Т.К., Дахнова M.B., Можегова C.B. Верхний протерозой Сибирской платформы — основной источник нефтегазоносности ее домезозойского мегабассейна // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2011. - Т. 6. - № 2.

- Баженова Т.К., Дахнова M.B., Жеглова Т.П., Лебедев B.C., Можегова C.A., Ларкин B.H., Назарова E.C., Нечитайло r.C., Грайзер Э.М., Киселев C.M., КиселеваЮ.А., Горбюнова Е.А., БорисоваЛ.Б. Нефтегазоматеринские формации, нефти и газа докембрия и нижнего-среднего кембрия Сибирской платформы. - M.: ВНИГНИ, 2014. - 128 с.

- БолдyшевскаяЛ.Н., Филипцов Ю.А., Ладыгин C.B., Романов А.П. Нефтегазоматеринские толщи палеозойского разреза Западного Таймыра и корреляционные связи: органическое вещество пород - нафтиды // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2012. -№ 4. - С. 26-33.

- Дорофеев B.K, Благовещенский М.Г., Cмирнов А.Н., Ушаков B.K Новосибирские острова. Геологическое строение и минерагения / Под ред. В.И. Ушакова. - СПб.: ВНИИОкеангеология, 1999. - 130 с.

- Малышев Н.А., Бородyлин A.A., Обметко B.B., Баринова Е.М., Ихсанов Б.И. Формирование УВ-систем и прогноз нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых // Mатериалы конференции «Нефть и газ арктического шельфа». - Mурманск. - 2008.

- Захаров E.B., Холодилов B.A., Мансyров М.Н., Никитин Б.А, Шамалов Ю.B., Cyпрyненко О.И., МаргyлисЛ.C. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности шельфа морей России. - M.: Недра, 2011. - 232 с.

- The Millennium Atlas: Petroleum Geology of the Central and Northern North Sea / Под ред. Evans D., Graham C., Armour A., Bathurst P. -London: The Geological Society of London, 2003. - 389 p.

- 15.Дзюбло АД. Нефтегазоносность и геолого-геофизические модели шельфа Российской Арктики и Дальнего Востока. - M.: РГУ нефти и газа им. ИЖ Губкина, 2018. - 234 с.

- Никитин Б.А, Дзюбло АД. Перспективы освоения газовых ресурсов шельфа Арктических морей // Научно-технический сборник вести газовой науки. - 2017. - № 4. - С. 15-24.