Качественная оценка торфа северной части Сым-Дубчесского междуречья и перспектива его использования в сельском хозяйстве

Автор: Карпенко Л.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования качественного состава торфа в среднетаежной подзоне енисейского левобережья Красноярского края. Цель исследований - классифицировать виды торфа и оценить качество торфяного сырья для перспективного использования в сельском хозяйстве края. Анализы торфа выполнены общепринятыми в болотоведении методиками. Выявлено, что болотообразование в нижнем течении р. Дубчес началось в позднеледниковье и голоцене - 8390- 11802 лет назад. Проанализирована стратиграфия пяти полнопрофильных разрезов олиготрофного болота с мощностью торфяной залежи 1,5-5,0 м. Составлена схема классификации торфа, включающая 26 видов. Изучен состав волокна доминирующих видов торфа и средние показатели степени разложения, зольности и влажности торфов. В опорном торфяном разрезе определено валовое содержание 59 макро- и микроэлементов. Их сравнительный анализ показал, что концентрация элементов в верховых (фускум) и переходных (пушицевый) видах торфа отличается слабо. В низинном березовом торфе, в волокне которого обнаружены пожарные прослойки, концентрация всех элементов, за исключением Са, максимальна...

Болото, торф, ботанический состав, степень разложения, зольность, микроэлементы

Короткий адрес: https://sciup.org/140243429

IDR: 140243429 | УДК: 571.51+551.481.2

Текст научной статьи Качественная оценка торфа северной части Сым-Дубчесского междуречья и перспектива его использования в сельском хозяйстве

Введение . Торфяные ресурсы Красноярского края являются перспективными для пополнения элементов минерального питания и улучшения агрохимических свойств почв земледельческой зоны. Для оценки запасов и способов использования торфа необходимо иметь представление о его качестве – ботаническом составе, степени разложения, зольности и др., а также знать его микроэлементный состав для расчета необходимой дозы микроудобрений. По данным ПГО «Новосибирскгеология», в Красноярском крае имеется 671 торфяное месторождение, площадь которых в промышленных границах составляет 1115 тыс. га, а запас торфа – 3621 млн т [1]. Наибольшая площадь болот и запасы торфа располагаются в Енисейском районе края. Долины крупных (Кас, Сым, Хойба) и мелких (Анциферовка, Рассоха, Черная, Пуче-глазиха, Верхняя, Нижняя, Тугулан) рек, которые являются левобережными притоками Енисея, почти полностью заболочены. Особенно высока степень заболоченности северной части левобережья Енисея (между реками Сым и Дубчес), где болота занимают 35 % площади [2]. Наследуя древние днища ложбин стока ледниковых вод, они залегают слитными массивами, а растительность их представлена преимущественно олиготрофными озерно-грядовомочажинными и рямовыми комплексами. Изученность торфяных ресурсов северной части междуречья, несмотря на проводившиеся здесь исследования [3–4], до сих пор остается слабой из-за удаленности болот и их слабой доступности.

Цель работы . Выявить наиболее распространенные виды торфа в северной части междуречья и оценить качество торфяного сырья для перспективного использования в сельском хозяйстве.

Задачи исследований : выполнить ботанический анализ торфа с целью выявления видового состава; изучить общетехнические свойства торфов; выделить типичные виды торфа и классифицировать их; проанализировать мик-роэлементный состав торфов.

Для района исследований полученные сведения являются актуальными, так как приводятся впервые.

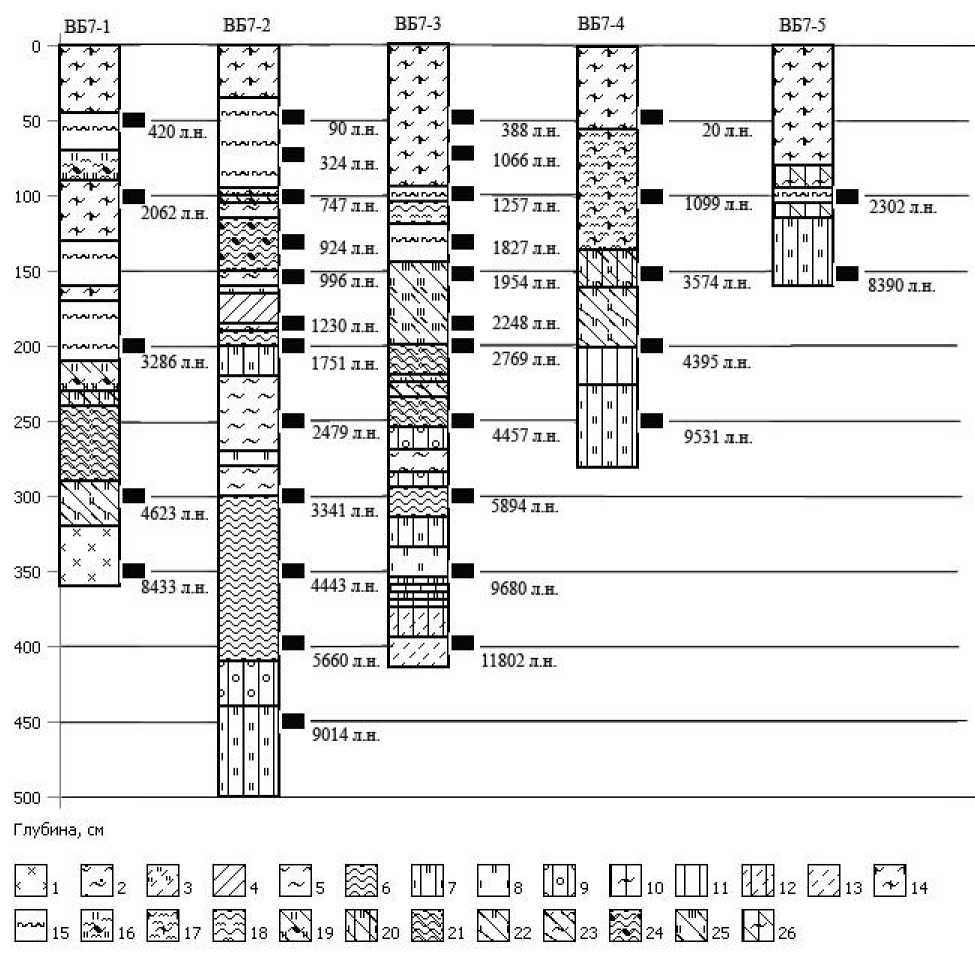

Объекты и методы. Объектом исследований являлся олиготрофный болотный массив площадью около 3 км2, залегающий в долине нижнего течения р. Дубчес (60о43'–60о51' с.ш., 88о57'–89о34' в.д.). В периферийной части болота заложен топоэкологический профиль, на котором было сделано детальное геоботаническое описание растительности и заложено 5 торфяных разрезов (с условными названиями ВБ7-1, ВБ7-2, ВБ7-3, ВБ7-4, ВБ7-5). В разрезах сплошной колонкой в каждых 5 см слоя произведен отбор образцов на анализ ботанического состава (300 шт.), степени разложения, зольности и влажности, который был выполнен общепринятыми в болотоведении методиками [5–6]. Из подстилающих слоев этих же разрезов и далее с интервалом 1,0 м были отобраны образцы торфа на радиоуглеродный анализ. Возраст торфа был определен методом ускорительной масс-спектроскопии (3-MV Tandetron ion accelerator) в Институте биогеохимии им. Макса Планка (Йена, Германия) [7]. Микроэлементный состав торфа одного из разрезов (ВБ7-3) выполнен атомно-абсорбционным методом в Институте минералогии УрО РАН канд. геол.-минерал. наук В.Н. Удачиным. Классификация видов торфа дана по [8]. Стратиграфические колонки построены в программе «Korpi» [9].

Результаты исследований и их обсуждение. Детальное описание растительного покрова болота, его возраст и генезис приводились ранее [10]. Строение стратиграфии торфяных залежей и видов торфа, а также радиоуглеродный возраст отложений пяти заложенных разрезов показаны на рисунке. Согласно абсолютному датированию, заболачивание правобережной долины р. Дубчес началось в позднеледниковье и голоцене (около 13–9 тыс. лет назад (л.н.), что совпадает с радиоуглеродными датами, приведенными ранее для этого района [4]. Болото в своем развитии прошло три стадии – низинную, переходную и верховую. Временные границы этих стадий подтверждены 35 радиоуглеродными датами. В результате классификации торфа на территории исследований выделено 5 видов верхового, 8 видов переходного и 13 видов низинного торфа (рис., табл. 1).

Стратиграфия и виды торфа района исследований

Низинные виды торфа (1–13): 1 – хвощевой; 2 – терес-торф; 3 – травяно-гипновый;

-

4 – осоковый; 5 – сфагновый; 6 – пушицевый; 7 – древесно-травяной; 8 – травяной; 9 – березовый;

-

10 – древесно-сфагновый; 11 – древесный; 12 – древесно-гипновый; 13 – гипновый. Верховые виды торфа (14–18): 14 – фускум-торф; 15 – медиум-торф; 16 – травяно-сфагновый;

-

17 – комплексный; 18 – пушицевый. Переходные виды торфа (19–26): 19 – травяно-сфагновый;

20 – древесно-травяной; 21 – пушицевый; 22 – травяной; 23 – сфагновый;

24 – пушицево-сфагновый; 25 – шейхцериевый; 26 – древесно-сфагновый

Таблица 1

|

Тип |

Подтип |

Группа |

Вид торфа |

Степень разложения, % |

Зольность, % |

Влажность, % |

|

Верховой |

Топяной |

Травяная |

Пушицевый |

8,0–10,0 |

2,6–6,3 |

93,6 |

|

Травяномоховая |

Травяносфагновый |

7,0–10,0 |

4,5–6,7 |

92,8 |

||

|

Моховая |

Фускум |

5,0–10,0 |

2,4–3,0 |

91,4 |

||

|

Медиум |

5,0–15,0 |

3,3–4,8 |

92,5 |

|||

|

Комплексный |

5,0–10,0 |

2,3–3,9 |

91,4 |

|||

|

Переходный |

Лесотопяной |

Древеснотравяная |

Древеснотравяной |

30,0–35,0 |

5,1–6,2 |

88,7 |

|

Топяной |

Древесномоховая |

Древесносфагновый |

25,0–30,0 |

4,8–5,5 |

90,0 |

|

|

Травяная |

Травяной |

20,0–25,0 |

2,8–5,7 |

89,4 |

||

|

Пушицевый |

25,0–30,0 |

5,4–8,4 |

88,7 |

|||

|

Шейхцериевый |

20,0–30,0 |

5,0–8,2 |

90,0 |

|||

|

Травяномоховая |

Пушицевосфагновый |

15,0–25,0 |

5,6–7,8 |

88,4 |

||

|

Травяносфагновый |

20,0–25,0 |

5,0–8,5 |

87,8 |

|||

|

Моховая |

Сфагновый |

15,0–20,0 |

3,5–5,6 |

90,8 |

||

|

Низинный |

Лесной |

Древесная |

Древесный |

20,0–35,0 |

17,8–35,9 |

85,7 |

|

Березовый |

35,0–40,0 |

13,8–18,7 |

85,4 |

|||

|

Лесотопяной |

Древеснотравяная |

Древеснотравяной |

25,0–35,0 |

12,8–37,1 |

88,7 |

|

|

Древесномоховая |

Древесносфагновый |

25,0–32,0 |

5,8–22,4 |

86,9 |

||

|

Древесно-гипновый |

35,0–35,0 |

10,9–25,7 |

90,8 |

|||

|

Топяной |

Травяная |

Осоковый |

25,0–35,0 |

8,7–14,4 |

89,2 |

|

|

Пушицевый |

35,0–40,0 |

7,9–11,2 |

88,3 |

|||

|

Травяной |

20,0–25,0 |

9,9–12,2 |

87,7 |

|||

|

Хвощевый |

35,0–40,0 |

10,8–13,6 |

85,6 |

|||

|

Моховая |

Сфагновый |

30,0–33,0 |

8,5–10,9 |

87,0 |

||

|

Гипновый |

25,0–35,0 |

7,8–12,4 |

89,5 |

|||

|

Терес-торф |

25,0–30,0 |

6,3–7,0 |

90,0 |

Классификация и общетехнические показатели видов торфа

Торфяная залежь смешанная и образована торфами лесотопяного и топяного подтипов моховой, травяной, древесно-травяной, древесномоховой и древесной групп. Реакция почвенного раствора торфов находится в пределах 3,6–5,8 и оценивается как кислая и слабокислая. Приводим краткую характеристику доминирующих видов торфа, слагающих залежи. В верховом типе такими являются фускум, медиум и комплексный, образующие верхние пласты залежей.

Главными растениями-торфообразователями этих видов торфа являются сфагновые мхи с абсолютным преобладанием: в фускум-торфе – Sphagnum fuscum, медиум-торфе – S. magel-lanicum, в комплексном – S. balticum, S. dusenii и S. yensenii. Около 10 % волокна торфа приходится на макроостатки вересковых кустарничков, а также пушицы и шейхцерии. Средняя степень разложения этих торфов варьирует от 5,0 до 15,0 %, зольность – от 2,3 до 3,3 %, влажность – от 91,0 до 92,0 %. Два других вида торфа – пушицевый и травяно-сфагновый – встречаются гораздо реже. Срединные слои залежи образованы переходным типом торфа, в котором доминирует травяная группа торфов – травяной, пушицевый и шейхцериевый. Растительное волокно травяного торфа в основном сложено остатками разнообразных осок: волосистоплодной, топяной, шаровидной, а также пушицы, шейхцерии и вахты, причем ни один из травянистых остатков не превышает 40 %. Примерно 20 % волокна торфа приходится на остатки олиготрофных и мезотрофных сфагновых, реже – гипновых мхов. Пушицевый торф на 35– 40 % сложен пушицей с большой примесью шейхцерии и мезотрофных видов осок: волосистоплодной, вздутой двутычинковой и др. В волокне торфа в небольшом количестве встречаются остатки сфагновых мхов, древесины сосны и березы. Волокно шейхцериевого торфа на 40– 50 % образовано шейхцерией. Остальная часть сложена верховыми сфагновыми – Sphagnum magellanicum, S. angustifolium и низинными – S. obtusum мхами, а также осокой топяной. Степень разложения этих видов торфа варьирует от 20,0 до 30,0 %, зольность – от 2,8 до 22,0 %, влажность – от 89,0 до 95,0 %. Низинный тип залежи представлен 13 видами торфа, среди которых наиболее часто встречаются древеснотравяной и березовый. Древесно-травяной торф слагает придонные пласты залежи. Он образован осоками, пушицей и разнотравьем, на долю которых приходится 50–60 % волокна. От 5 до 35 % составляют древесные остатки березы, сосны, пихты, ели. Небольшой процент приходится на макроостатки сфагновых и гипновых мхов. Этот вид торфа характеризуется средней и высокой степенью разложения – 25,0–35,0 % и высокой зольностью – 12,8–37,1 %. Березовый торф встречается прослойками мощностью 0,2– 0,3 м в нижних частях залежи. Его растительное волокно на 40–55 % образовано корой и древесиной березы, в примеси встречаются остатки ели, пихты, кедра. Остальная часть волокна состоит из остатков болотного разнотравья, евтрофных сфагновых и гипновых мхов. Торф характеризуется высокой степенью разложения (35,0–40,0 %) и средней зольностью (13,8–18,7 %). В целом высокую величину зольности низинных видов торфа в долине р. Дубчес можно объяснить длительной аккумуляцией в залежи (более 7 тыс. лет) разнообразных химических элементов за счет вертикальной фильтрации атмосферных осадков, а также питания болота высокоминерализованными грунтовыми водами в инициальный период его развития. Величины степени разложения, зольности и влажности других видов торфа приведены в таблице 1.

При оценке агрономической ценности торфяного сырья важную роль играет содержание в нем макро- и микроэлементов. Содержание валовых форм элементов в опорном разрезе ВБ7-3 в доминирующих видах торфа – фускум, пушицевом и березовом – представлено в таблице 2. Сравнительный анализ показал, что в фускум и пушицевом видах содержание макроэлементов (Ca, Mg, Na, Fe, Al) довольно близко. Исключением является содержание К, которого в фускум-торфе больше в 2,3 раза, и Fe, которого в пушицевом торфе больше в 1,7 раза. По содержанию микроэлементов эти два вида торфа также различаются незначительно. Следует отметить только, что фускум-торф в 2,0–2,5 раза больше концентрирует Cr, Mn, As, Sb, Cs Bi, а свинца – в 6,0 раза. Пушицевый торф отличается небольшим превышением содержания Mo, Ba, Cd. Березовый торф концентрирует максимальное количество щелочных, щелочноземельных и редкоземельных элементов, за исключением Ca. На такой высокий уровень концентрирования элементов оказали влияние, по нашему мнению, лесные пожары. Например, содержание в березовом торфе таких наиболее востребованных растениями микроэлементов, как Mo, Co, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Ce и др., выше, чем в фускум и пушицевом торфах: в 24,8; 70,0; 2,4; 14,7; 1,6; 18,1; 26,6 и 7,4; 34,4; 4,6; 9,9; 2,9; 33,5; 26,4 раза соответственно. Для оценки экологического состояния торфов всех типов мы сравнили содержание в них микроэлементов с ПДК почв [11]. Анализ показал, что их концентрация не превышает ПДК, поэтому эти торфа можно отнести к «экологически чистым».

Таблица 2

|

Элемент |

Фускум |

Пушицевый |

Березовый |

Элемент |

Фускум |

Пушицевый |

Березовый |

|

Ca |

3365,0 |

5641,0 |

450,0 |

Sn |

0,10 |

0,086 |

0,970 |

|

Mg |

819,0 |

658,0 |

1510,0 |

Sb |

0,044 |

0,022 |

0,43 |

|

K |

310,0 |

132,0 |

3758,0 |

Te |

0,013 |

<0.009 |

0,047 |

|

Na |

163,0 |

111,0 |

3220,0 |

Cs |

0,049 |

0,029 |

2,54 |

|

Fe |

698,0 |

1204 |

9950,0 |

Ba |

19,4 |

68,5 |

199 |

|

Al |

728,0 |

729,0 |

45980,0 |

La |

0,45 |

0,45 |

12,9 |

|

Li |

0,12 |

0,056 |

8,80 |

Ce |

0,96 |

0,97 |

25,6 |

|

Be |

0,022 |

0,036 |

1,04 |

Pr |

0,102 |

0,096 |

3,01 |

|

Sc |

0,17 |

0,24 |

8,16 |

Nd |

0,41 |

0,42 |

10,60 |

|

Ti |

25,7 |

20,6 |

2320,0 |

Sm |

0,081 |

0,078 |

2,87 |

|

V |

2,55 |

5,09 |

91,0 |

Eu |

0,018 |

0,018 |

0,51 |

|

Cr |

3,25 |

1,76 |

59,0 |

Gd |

0,087 |

0,097 |

2,44 |

|

Mn |

36,0 |

18,8 |

87,0 |

Tb |

0,010 |

0,013 |

0,29 |

|

Co |

0,30 |

0,61 |

21,0 |

Dy |

0,058 |

0,066 |

2,16 |

|

Ni |

2,23 |

4,38 |

49,0 |

Ho |

0,010 |

0,013 |

0,34 |

|

Cu |

2,17 |

3,21 |

32,0 |

Er |

0,034 |

0,044 |

1,19 |

|

Zn |

14,0 |

7,69 |

22,0 |

Tm |

0,004 |

0,007 |

0,167 |

|

Ge |

0,057 |

0,067 |

2,26 |

Yb |

0,027 |

0,039 |

1,18 |

|

As |

0,48 |

0,16 |

15,4 |

Lu |

0,004 |

0,007 |

0,155 |

|

Se |

0,07 |

0,09 |

1,43 |

Hf |

0,010 |

0,014 |

1,56 |

|

Rb |

0,68 |

0,36 |

15,0 |

Ta |

0,005 |

0,112 |

0,49 |

|

Sr |

22,6 |

39,0 |

51,0 |

W |

0,031 |

<0,001 |

0,73 |

|

Y |

0,30 |

0,44 |

9,7 |

Ti |

<0,001 |

<0,001 |

0,378 |

|

Zr |

0,40 |

0,46 |

72,0 |

Pb |

1,76 |

0,24 |

12,5 |

|

Nb |

0,026 |

0,017 |

8,04 |

Bi |

0,010 |

0,004 |

0,124 |

|

Mo |

0,054 |

0,181 |

1,34 |

Th |

0,074 |

0,088 |

3,65 |

|

Cd |

0,118 |

0,060 |

0,23 |

U |

0,040 |

0,041 |

1,98 |

Средние значения валового содержания химических элементов в торфах различного вида, мг/кг

Заключение. Анализ стратиграфии торфяной залежи пяти полнопрофильных торфяных разрезов, заложенных на болотном массиве в нижнем течении р. Дубчес, показал, что он образовался путем слияния отдельных очагов заболачивания. Об этом свидетельствует сложная стратиграфия торфяной залежи каждого из разрезов (от 5 до 18 чередований пластов торфа). В результате классификации торфов выделено 26 видов, которые относятся к верховому, переходному и низинному типам. Величины степени разложения и зольности торфов варьируют в широких пределах, значительно увеличиваясь в низинных видах торфа древесной и древеснотравяной групп. Торфа верхового и переходного типов содержат значительно меньше агрономически ценных микроэлементов (меди, никеля, цинка, молибдена и др.), чем торфа низинного типа. Низинные виды торфа – древесный, древесно-осоковый, древесно-гипновый – максимально концентрируют все исследованные макро- и микроэлементы. Эти виды торфа в первую очередь нужно использовать в качестве компонента для производства органо-минеральных удобрений. Кроме высокой концентрации микроэлементов, они отличаются также повышенным содержанием гуминовых кислот (7,5–7,8 %), высокой степенью разложения, повышенной зольностью и слабокислой реакцией среды [12]. В целом необходимо отметить, что запасы торфа в долине р. Дубчес по сути являются неисчерпаемыми, а качественный состав и экология торфов позволяют в перспективе использовать этот ре- сурс во многих сферах сельского хозяйства Красноярского края.

Список литературы Качественная оценка торфа северной части Сым-Дубчесского междуречья и перспектива его использования в сельском хозяйстве

- Запивалов Н.П. Торфяные ресурсы -нетронутые богатства Сибири//Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. -2001. -№ 3. -С. 59-65.

- Прокушкин А.С., Карпенко Л.В., Токарева И.В. . Углерод и азот в болотах северной части Сым-Дубчесского междуречья//География и природные ресурсы. -2017. -№ 2. -С. 114-123.

- Глебов Ф.З. Болота и заболоченные леса лесной зоны енисейского левобережья. -М.: Наука, 1969. -131 с.

- Schulze E.D., Lapshina E., Filippov I. . Carbon dynamics in boreal peatlands of the Yenisey region, western Siberia//Biogeosciences. -2015. -№ 12. -P. 1-14.

- ГОСТ 28245-89. Торф. Методы определения ботанического состава и степени разложения/Государственный комитет по стандартам. -М., 1989. -9 с.

- ГОСТ 6801-86. Торф. Метод определения зольности в залежи/Государственный комитет по стандартам. -М., 1986. -4 с.

- Beerling D.J. Long-Term Responses of Boreal Vegetation to Global Change: An experimental and Modelling Investigation//Global Change Biol. -1999. -№ 5. -P. 55-74.

- Тюремнов С.Н. Торфяные месторождения. -М.: Недра, 1976. -488 с.

- Кутенков С.А. Компьютерная программа для построения стратиграфических диаграмм состава торфа «KORPI»//Методы исследований: тр. Карельск. науч. центра РАН. -Петрозаводск, 2013. -№ 6. -С. 171-176.

- Карпенко Л.В., Прокушкин А.С. Генезис и история послеледникового развития лесного болота в долине р. Дубчес//Сибирский лесной журнал. -2018. -№ 5. -С. 33-44.

- Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. -М.: Изд-во АН СССР, 1957. -238 с.

- Инишева Л.И. Агрономическая природа торфа//Химия растительного сырья. -1998. -№ 4. -С. 17-22.