Качественные показатели расторопши пятнистой, произрастающей в Туркменистане

Автор: Акмурадов А., Дурдыев Т.Ш., Нургельдиев М.Я.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11-2 (98), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье определяются особенности лечебных свойств и фармакологические качественные показатели расторопши пятнистой произрастающей в Туркменистане. В этой работе качественные показатели сырья комплексно изучены микроскопическое особенности, влажность, определены золы, экстрактивных веществ, количество семенного масла, количества флавонолигнанов и проведены тонкослойная хроматография расторопши пятнистой. Фитохимический состав и качественные показатели семян расторопши пятнистой доказали соответствие стандартам ГФ.

Расторопша, флавонигнаны, микроскопия, спектрофотометрия, хроматография

Короткий адрес: https://sciup.org/170208878

IDR: 170208878 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-11-2-7-12

Текст научной статьи Качественные показатели расторопши пятнистой, произрастающей в Туркменистане

Расторопша пятнистая ( Silybum marianum (L.) Gaertn.) – лекарственное растение, относящееся к одноименному роду семейства Астровые или Сложноцветные ( Asteraceae Dumort.). Родиной расторопши пятнистой считается территория Средиземного моря, но до настоящего времени она культивировалась и распространилась по всему миру. Научные данные свидетельствуют о более чем двухтысячелетней истории применения лечебных свойств семян расторопши. Во всем мире встречается 2, а в Туркменистане 1 вид этого растения [1; 3; 4].

Семена расторопши считаются уникальным источником биологически активных соединений. В их составе обнаружены флаво-лигнановые соединения, органические и жирные кислоты, белки и смолы. Применение растения в лечении болезней печени, селезенки и желудочно-кишечного тракта, а также использование в качестве гепатопротектора при различных отравлениях и повреждениях в медицине и фармацевтической промышленности зависит от флавонолигнановых соединений в её составе [5].

В зависимости от способности создавать особенности генотипа и условий произрастания, каждое растение содержит от 10 до 50 плодов, каждый плод содержит по 65-190 се- мян, масса 1000 семян – 20-30 г. Одно растение способно дать около 6000 семян со всхожестью до 94%. Растение считается умеренно устойчивым к засухе и холоду, его можно выращивать в регионах, где продолжительность холодного сезона в среднем не превышает 150 дней. При температуре ниже –10°C растение погибает. Сбор плодов осуществляют с конца августа по начало октября. Средняя урожайность 10-15 ц/га [5-7].

По научным данным, созревшие семена расторопши содержат примерно 7% воды, 2030% липидов, 20-30% белков, 0.038% токоферола, 0.63% стероловых и флавонолигнано-вых соединений [7].

Содержание масла в семенах в среднем равно 20-30%, в их составе олеиновая кислота (23-36.7%), линолеин (39.7-54%), палмитин (7-10.2%), стеарин (6.9%), арахидин (3.6%) и бегеновые кислоты (2.5%), в том числе и остатки линоленовой и эйкозеновой кислот. Также в составе масла выявлены фосфолипиды, фитостеролы и витамин Е [6].

Основным ответственным за проявление фитотерапевтических и фармакологических свойств расторопши является силимариновое биоактивное соединение. Это флаволигнано-вое соединение образовано из составных частей флавоноидов, таких как: силикристин, силидианин, силибин и изосилибин. По количеству силибин содержится в 50-70% смеси и является основным составным компонентом силимарина, далее следуют силикристн, си-лидианин и изосибилин. Флавоноидная часть состоит из таксифолинового флавонона. Они образуются в результате свободнорадикального присоединения таксифолина и кониферилового спирта в растительной клетке [8; 9].

По результатам многолетних исследований было подтверждено, что силимариновая биодобавка, полученная из семян расторопши, не вызывает никаких побочных явлений, кроме незначительных расстройств желудочнокишечного тракта, также выявлена ее очень низкая общая токсичность. Благодаря высокой степени безопасности и лечебных свойств расторопши, в 1970 году Всемирная организация здравоохранения одобрила силимари-новый флаволигнановый комплекс растороп-ши пятнистой в качестве лекарственного средства с гепатопротекторными свойствами [6].

Согласно фармакопеям Европы и США, нормой считается содержание 1.5-2% силима-рина в плодах расторопши. Тем не менее, имеются многочисленные научные доказательства того, что количество силимарина в семенах может различаться в зависимости от генотипа и условий произрастания растения. По некоторым данным, его количество дости- гает до 0.62-2.25%, 2-4%, а иногда и 4.2-6%. По данным исследований, проводившихся в нашей стране, есть научные данные с показателями 4.09% при экстрагировании семян растения ацетоном [3].

В связи с повышением спроса на гепато-протекторы на основе силимарина, фармацевтическим предприятиям необходимо производить лечебные препараты из экстрактов семян расторопши. Очень важно в нашей стране проработать качественные показатели сырья, используемого для получения экстрактов из местных лечебных растений.

Цель работы. Определение качественных показателей семян расторопши пятнистой путем фармакогностических исследований произрастающей в Туркменистане. Для исследования семена расторопши были привезены из Сумбарского ущелья этрапа Махтумкули Балканского велаята.

Использованные приборы: измельчитель, аналитические весы, сушильный шкаф, муфельная печь, аппарат Сокслета, магнитная мешалка, роторный выпариватель, вакуум-фильтр, сепаратор, световой микроскоп, спектрометр, жидкостный хроматограф.

Микроскопическое исследование. Исследование семян расторопши было проведено посредством микроскопа Carl Zeiss Imager M2 (рис. 1). Изображения обработаны с помощью программного обеспечения ZenLite.

Рис. 1. Внешний вид и вид в поперечном разрезе семян расторопши пятнистой (х100)

Влажность. Влажность сырья была исследована согласно методике государственной фармакопеи РФ-XIII [11; 2]. Коротко, 2 образца измельченного сырья с точной массой 3 г помещают в фарфоровые тигли и высуши- вают в сушильном шкафу при температуре t=105℃ в течение трех часов. Далее остужают в эксикаторе и по достижении постоянной массы взвешивают образцы. Влажность сырья вычисляют по формуле:

Х= (М – М1)*100 (%) М где М – масса сырья до высушивания; М1 – масса сырья после высушивания.

Зола общая. Определение золы общей было проведено согласно методике государственной фармакопеи РФ-XIII [2]. Высушенные и измельченные семена расторопши в количестве ровно 3 г равномерно распределяют по дну заранее подготовленного тигля. Испы- туемые образцы аккуратно прогревают при температуре 100-105℃ в течение одного часа, далее остатки образцов сжигают при температуре 550-650℃. Тигель остужают в эксикаторе, затем взвешивают. Общую золу в процентах семян расторопши вычисляют по формуле:

Х= М 1 х100 М 2

где М 1 – масса золы, г; М 2 – масса сырья, г.

Зола нерастворимая в соляной кислоте. Определение золы нерастворимой в соляной кислоте было проведено согласно методике государственной фармакопеи РФ-XIII [2]. Коротко, в тигель, содержащий остаток после определения общей золы, добавляют 15 мл воды и 10 мл кислоты хлористоводородной, раствор покрывают часовым стеклом, аккуратно кипятят в течение 10 минут и охлажда- ют. Фильтруют через обеззоленный фильтр, промывают фильтр горячей водой до тех пор, пока фильтрат не станет нейтральным, затем фильтр сушат и сжигают при температуре слабого красного каления, после чего охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Процентное содержание золы нерастворимой в 10%-ной HCL, в абсолютно сухом сырье вычисляют по формуле:

Х= ( m 1 – m ) х 100 х 100 m 2 (100 - W)

где m 1 – масса золы общей, г; m 2 – масса сырья, г; m – масса золы фильтра, г; W – потеря в массе сырья при высушивании, %.

Тонкослойная хроматография. Около 1.0 г измельченного сырья с размером частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм омещают в колбу объемом 50 мл и заливают 10 мл 96%-го спирта, затем умеренно кипятят на водяной бане в течение 30 минут. Полученный образец остужают и фильтруют через бумажный фильтр (экспериментальный раствор). Далее капают 10 мкл экспериментального раствора на силикагелевую прослойку пластинки хроматографа и рядом капают 20 мкл раствора силибина СО. Пластинку сушат на воздухе. Затем ее помещают в камеру хроматографа с раствором 4 хлор углеродно-ацетонитрила в соотношении 6:4. После прохождения потока растворителей через пластинку размером 20х20 см, образцы достают из камеры, высушивают до полного исчезновения следов растворителей и наблюдают в диапазоне длины волны 254 нм при УФ. Хроматограмма обрабатывается свежеприготовленным диазореактивом и выдерживается в сушильном шкафу при температуре 105°С в течение 5 минут. В хроматограмме испытуемого раствора зона всасывания определилась на уровне зоны всасывания силиби-на.

Экстрактивные вещества. Определение количества экстрактивных веществ сырья проводят согласно методике государственной фармакопеи РФ-XIII [11]. Коротко, ровно 1.0 г измельченного сырья помещают в коническую колбу объемом в 250 мл и кипятят 50 мл 80%-го спирта в течение двух часов. Фильтруют через бумажный фильтр в колбу объемом 200 мл, после чего 25 мл фильтрата переливают в фарфоровую подставку и выпа- взвешивают. Проводятся 2 параллельных ис-ривают на водяной бане. Затем подставку вы- следования. Количество экстрактивных ве- сушивают в сушильном шкафу при темпера- ществ в процентах вычисляют посредством туре 105℃ до постоянного веса, остужают и превращения в неизменное сырье по формуле:

m х 200 х 100

m 1 х (100 - W)

где m – масса сухого остатка, г; m 1 – масса сырья, г; W – потеря в массе сырья при высушивании, %.

Количество семенного масла. Определение масложирового состава семян растороп-ши пятнистой произведено методом Сокслет экстракции. Семена расторопши измельчают в измельчителе, 5.0 г образца с размером частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм помещают в бумажный мешочек. Затем его помещают в Сокслет экстрактор и заливают туда 200 мл петролейного эфира. Экстракцию проводят в колбонагрева- теле при температуре около 80℃ в течение 12 часов. Затем достают мешочек и после полного выветривания эфира высушивают в сушильном шкафу при температуре 80°С в течение 2 часов. Далее образец остужают и взвешивают на аналитических весах. Содержание жирного масла в процентах (А) в неизменном сухом остатке сырья вычисляют по формуле:

х= (а1 – а2) х 100 х 100 а х (100- W )

где а – масса сырья до экстракции, г; а 1 – масса сырья вместе с мешочком до экстракции, г; а 2 – масса сырья вместе с мешочком после экстракции, г; W – влажность сырья, %.

Определение количества флавонолигна-нов. Определение количества флавонолигна-нов в составе сырья проводят согласно методике государственной фармакопеи РФ-XIII [11].

Раствор силибина СН. В колбе объемом 100 мл около 0.02 г. (точная навеска) силиби-на растворяют в 80 мл 96%-ного спирта, прогревают на водяной бане при температуре 7080°C. После остывания раствора его доливают 96%-ным спиртом и перемешивают (раствор силибина А).

Семена расторопши измельчают в измельчителе и ровно 1.0 г сырья с размером частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм, помещают в колбу со шлифом объемом 250 мл и добавляют 50 мл 96%-ного спирта. Колбу с образцом нагревают на водяной бане в течение 30 минут. Затем образец в колбе остужают до комнатной температуры и фильтруют через бумажный фильтр в колбу объемом 200 мл. Экстракцию повторяют трижды. После остывания фильтрата объем раствора в колбе дополняют до метки и перемешивают (раствор А). 1 мл раствора А помещают в колбу объемом 25 мл, дополняют объем до метки 96%-ным спиртовым раствором и перемешивают (раствор Б).

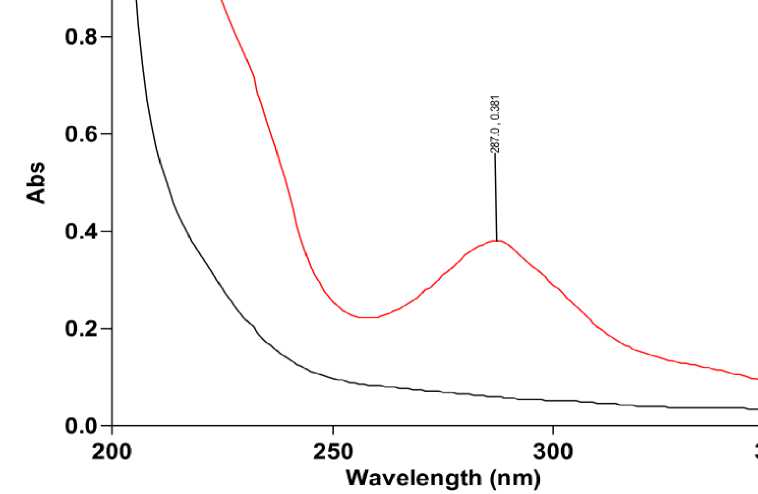

Оптическую плотность экспериментального раствора Б измеряют на УФ-спектрометре в диапазоне длины волны 289 нм в кювете с толщиной слоя в 10 мм (рис. 2). В качестве раствора для сравнения использовался 96%-ный спирт. Содержание суммы флаволигна-нов в пересчете на силибин в процентах в неизменном сухом сырье вычисляют по формуле:

Х= А х ао х 25 х 200 х 1 х 100 х 100 х Р

Ао х а х 25 х 1х 100 х (100-W) х 100

где А-Б – оптическая плотность испытуемого образца; Ао – оптическая плотность стандартного образца силибина (СО); а – масса сырья, г; ао – масса стандартного образца силибина (СО), г; Р – количество основного вещества в стандартном образце силибина (СО), %; W – влажность сырья, %.

Рис. 2. Ультрафиолетовый спектр силимарина в семени расторопши пятнистой

Данные, полученные по результатам исследований по определению качественных показателей семян расторопши приводятся в таблице.

Таблица. Качественные показатели семян расторопши пятнистой

|

Показатель |

Количество, % |

Стандарты фармакопеи, % |

|

Влажность |

4.9. |

не более 12 % |

|

Общая зола |

5.5 |

не более 6 % |

|

Зола нерастворимая в 10%-ной соляной кислоте |

3.8 |

не более 4 % |

|

Масло семян |

20.12 |

не менее 15 % |

|

Суммарное количество флаволигнанов |

3.2 |

не менее 2.4 % |

Таким образом, фитохимический состав и качественные показатели семян расторопши пятнистой доказали соответствие стандартам ГФ.

Выводы:

-

1. По анализу литературных данных был установлен повышенный полиморфизм в оболочках семян расторопши, а также изменение их цвета от светло-коричневого до коричневого и черного.

-

2. При микроскопическом исследовании на продольном и поперечном срезах семянки расторопши, видны семядоли, окруженные толстым слоем, плотно сросшихся склереид, заметных по естественной желтой окраске. Перикарпий на поперечном срезе состоит из слоев: кутикулы покрывающей, неоднород-

- ный эпидермальный слой, который со стороны основания семянки представлен небольшими толстостенными слабо-пористыми клетками. Устьица в эпидермисе отсутствуют.

-

3. Непосредственно за эпидермисом расположен пигментный слой в один ряд тонкостенных, рыхлых клеток с бурым содержимым. За ним слой волокнистых клеток мезокарпия от 1 до 10 рядов. Далее за слоем волокнистых клеток расположена семенная кожура, представленная мощным слоем склереид вытянутой формы с утолщенными стенками.

-

4. За слоем склереид в оболочке семянки расположена паренхима плода, представленная полуразрушенными спавшимися клетками. Кожура сращена с паренхимой внутрен-

- ней части плода и состоит из нескольких рядов спавшихся клеток паренхимы семенной кожуры, а также спаянного с ней остатка эн-

- досперма, представленного одним рядом крупных клеток, заполненных алейроновыми зернами.

Список литературы Качественные показатели расторопши пятнистой, произрастающей в Туркменистане

- Бердымухамедов Г. Лекарственные растения Туркменистана. - Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2010. - Т. I. - С. 89-90.

- Государственная Фармакопея Российской Федерации. XIII издание. - Москва 2015. Том I, II, III.

- Дурдыев Т., Данатаров Б., Акмырадов А. Инновационный метод получения сухого экстракта из семян расторопши пятнистой // Инновационные технологии в Туркменистане. - 2023. - № 3 (3). - С. 147-150.

- Никитин В.В., Гельдиханов А.М. Определитель растений Туркменистана. - Л.: Наука, 1988. - 680 с.

- Росихин Д.В. Фармакогностическое исследование по обоснованию комплексного использования расторопши пятнистой (Silybum marianum (L.) Gaertn.) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук. - Самара, 2018. - С. 84. EDN: OILWBW