Качественный потенциал населения Приволжского федерального округа

Автор: Рюмина Е.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 8 (47), 2020 года.

Бесплатный доступ

Большой ряд социально-экономических исследований посвящен сравнительному анализу российских регионов по качеству жизни. В отличие от них, данная статья направлена на изучение качественных характеристик населения, а качество жизни рассматривается как основной фактор улучшения качественного потенциала населения. Качественные характеристики населения в настоящей работе - это показатели естественного прироста/убыли населения, продолжительности жизни, образовательного уровня, доли больных алкоголизмом и наркоманией. Продолжая анализ кластеров в ранее выработанной по этим критериям типологии, в статье исследуются регионы Приволжского федерального округа, попавшие в четыре разных кластера. В результате анализа делается вывод о возможности и целесообразности их объединения в одну группу при формировании стратегии повышения качественного потенциала населения. Из множества показателей качества жизни выделены среднедушевые денежные доходы, уровни бедности и безработицы, как главные факторы, воздействующие на качественные характеристики населения. Среднедушевые доходы в регионах рассматриваемого округа в большинстве случаев ниже среднероссийских, что коррелирует и с их отставанием по качественным характеристикам населения. Низкие средние заработные платы работников на предприятиях округа обнаружены даже в такой эффективной отрасли, как добыча нефти. Анализ показателей экономического развития приволжских регионов говорит о том, что для воздействия на качественные характеристики населения через повышение качества его жизни требуется развитие в округе высокотехнологичных производств.

Население, человеческий потенциал, качество жизни, показатели, кластерный анализ, регионы, приволжский федеральный округ

Короткий адрес: https://sciup.org/170190855

IDR: 170190855 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10955

Текст научной статьи Качественный потенциал населения Приволжского федерального округа

Данное исследование проводится в рамках научной темы «Социальные, экономические и экологические факторы формирования и развития человеческого потенциала в российских регионах». В самом начале статьи следует сказать, что человеческий потенциал мы отождествляем с качественным потенциалом населения, поскольку человеческий потенциал - это совокупность способностей и навыков населения [1, 2].

Факторы первоначального формирования человеческого потенциала в различных регионах подробно исследованы Л.Н. Гумилевым и относятся к природноклиматическим, среди которых важное место занимает ландшафт [3].

В данном исследовании будет рассмотрен такой важный социальноэкономический фактор, как качество жиз- ни населения. Статья является продолжением работ по выработке типологии российских регионов с целью формирования стратегий повышения качественных характеристик населения [4]. Такая типология была получена с помощью кластерного анализа, проведенного по семи критериям качества населения и качества жизни:

-

1) естественный прирост населения (в %о);

-

2) ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет);

-

3) доля населения старше 15 лет с высшим и средним специальным образованием (%);

-

4) контингенты пациентов с алкоголизмом и наркоманией (человек на 100000 человек населения);

-

5) среднедушевые денежные доходы с учетом индекса стоимости жизни (рублей в месяц);

-

6) уровень бедности (% населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения);

-

7) уровень общей безработицы (% численности безработных от численности рабочей силы) [4].

Полученная типология состоит из 10 кластеров, и 14 регионов Приволжского федерального округа попали в 4 из них.

Ранее мы уже провели аналогичные исследования по ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО [5, 6, 7, 8] и пришли к выводу о возможности перестройки выработанной типологии. Подробно рассмотрев схожесть и отличия исследуемых показателей качества населения и качества жизни регионов каждого федерального округа, мы предложили варианты возможных иных объединений регионов в один кластер. Так, например, в ЮФО и СКФО было признано целесообразным вместо попадания всех субъектов в 4 кластера, объединить их в одну группу, выделив из нее только кластер, состоящий из трех республик - Дагестана, Ингушетии и Чечни [8]. В СЗФО вместо 5 кластеров регионы были распределены по 3 группам [7].

Охарактеризуем распределение субъектов ПФО в выработанной типологии [4]. Шесть регионов попали в кластер вместе с регионами ЦФО: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская область, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область. Пять субъектов оказались в кластере с регионами Уральского и Сибирского федеральных округов: Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Самарская область. Республика Татарстан и Нижегородская область объединились в одном кластере с наиболее экономически развитыми регионами ЦФО, а также с Ленинградской областью и Краснодарским краем. Республика Марий Эл вошла в кластер, в котором, в основном, депрессивные регионы СФО.

Проанализируем регионы Приволжского федерального округа и определим, так ли существенны различия между ними в аспекте качественных характеристик населения и воздействующего на них фактора - качества жизни. Такая задача возникает в связи с тем, что регионы каждого федерального округа объединены одним административным органом управления, действия которого нацелены на повышение качества населения, в то время как полученные нами кластеры такого единого органа управления не имеют, поскольку относятся к разным федеральным округам. Поэтому, опираясь на кластеры, разделившие все регионы по значениям их показателей, мы будем стремиться к сочетанию такого кластерного подхода с административным делением территории страны.

Приведем значения изучаемых показателей качества населения и качества жизни для всех регионов ПФО с разбивкой их по кластерам (табл. 1).

Таблица 1. Показатели качественного потенциала населения и качества жизни в регионах ПФО за 2018 год [9, 12]

|

Регионы |

Естест-вен-ный прирост, ‰ |

Продолжительность жизни, лет |

Образование, % |

Алкого лизм и наркомания, на 100000 чел. |

Денежные до ходы, руб. в мес. |

Уровень бедности, % |

Уровень безработицы, % |

|

Кластер с регионами ЦФО и СЗФО |

|||||||

|

Республика Мордовия |

-5,1 |

73,66 |

80,8 |

1168,7 |

18651 |

17,8 |

4,2 |

|

Чувашская Республика |

-2,0 |

72,95 |

77,4 |

1438,2 |

18462 |

17,8 |

5,0 |

|

Кировская область |

-5,0 |

72,47 |

75,5 |

1380,7 |

22247 |

15,2 |

5,1 |

|

Пензенская область |

-5,8 |

73,21 |

78,4 |

1203,3 |

21804 |

13,5 |

4,4 |

|

Саратовская область |

-4,8 |

72,95 |

81,5 |

1179,0 |

21423 |

15,3 |

5,0 |

|

Ульяновская область |

-4,6 |

72,17 |

73,8 |

1111,3 |

22797 |

15,3 |

3,7 |

|

Кластер с регионами УрФО и СФО |

|||||||

|

Респ. Башкортостан |

-0,8 |

72,06 |

83,0 |

1070,9 |

28967 |

12,0 |

4,9 |

|

Удмуртская Республ. |

-1,1 |

72,45 |

77,2 |

1349,7 |

23827 |

12,2 |

4,8 |

|

Пермский край |

-2,2 |

70,72 |

77,0 |

1046,9 |

28708 |

14,9 |

5,4 |

|

Оренбургская область |

-2,3 |

71,45 |

79,5 |

588,5 |

23385 |

14,2 |

4,4 |

|

Самарская область |

-3,1 |

72,31 |

84,3 |

598,4 |

28180 |

12,7 |

3,7 |

|

Кластер с наиболее экономически развитыми регионами ЦФО |

|||||||

|

Республика Татарстан |

0,5 |

74,35 |

77,5 |

997,4 |

33725 |

7,0 |

3,3 |

|

Нижегородская обл. |

-5,1 |

71,69 |

80,0 |

1899,3 |

31408 |

9,5 |

4,2 |

|

Кластер с депрессивными регионами СФО |

|||||||

|

Республика Марий Эл |

-1,9 |

71,99 |

74,3 |

1364,9 |

19802 |

20,4 |

5,0 |

|

В среднем по ПФО |

-2,7 |

72,41 |

79,5 |

1135,3 |

26688 |

— |

4,4 |

|

В среднем по России |

-1,6 |

72,91 |

79,2 |

971,5 |

33178 |

12,6 |

4,8 |

Как видим, значения изменяются по регионам в широком диапазоне и по ряду показателей сильно отстают от среднероссийских значений.

Регионы, попавшие в кластер с субъектами ЦФО и СЗФО, объединяет высокая естественная убыль населения, низкие доходы и высокий уровень бедности. В следующем кластере, включающим еще и регионы УрФО и СФО, общими признаками можно считать меньшие, чем в первом кластере, показатели естественной убыли населения, продолжительности жизни, уровня бедности и более высокие денежные доходы. Республика Татарстан и Нижегородская область, включенные в кластер с наиболее развитыми регионами ЦФО, отличаются высокими доходами и существенно более низкими уровнями бедности и безработицы. И представляется странным отнесение только Республики Марий Эл к кластеру с депрессивными регионами СФО: почти по всем показателям этот регион, например, мало отличается от Чувашской Республики. В Марий Эл немного выше, чем в Чувашии, денежные доходы, немного ниже доля больных алкоголизмом и наркоманией, но хуже показатели продолжительности жизни, образовательного уровня населения, уровня бедности.

В целом же можно заметить, что регионы Приволжского федерального округа по рассматриваемым показателям довольно однородны, и нет между ними достаточно сильных различий, чтобы разводить их по разным региональным кластерам. Основным аргументом здесь также может служить то обстоятельство, что большинство показателей всех регионов округа не дотягивают до среднероссийских значений.

Проанализируем далее регионы Приволжского федерального округа отдельно, независимо от разделения на кластеры всех российских регионов в типологии [4]. Значительная естественная убыль населения наблюдается в Пензенской области, Нижегородской, Кировской, Саратовской, Ульяновской областях и Республике Мордовия. Естественный прирост достигнут только в Республике Татарстан. Соответственно и продолжительность жизни в этих регионах невысокая. Ниже среднероссийской она во всех регионах округа, кроме республик Татарстан и Мордовия, Чувашской Республики и Саратовской области.

Более половины регионов характеризуются образовательным уровнем населения ниже среднероссийского. Выше средней по стране доля лиц с высшим и средним специальным образованием в регионах с крупными промышленными центрами: Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Республике Башкортостан. Самая низкая доля больных алкоголизмом и наркоманией в Самарской и Оренбургской областях, которые известны активным движением общественности против развития этих асоциальных явлений. И, наоборот, почти вдвое превышает среднероссийский уровень этот показатель в Нижегородской области.

Все регионы федерального округа характеризуются низкими среднедушевыми доходами: только Республика Татарстан имеет доходы чуть выше среднероссийских, остальные регионы – намного ниже их. Минимальные доходы в республиках Мордовия, Чувашская, Марий Эл, где среднедушевые доходы не дотягивают до 20 тыс. руб. в месяц. В связи с этим высок и уровень бедности. Так, только в четырех регионах он ниже среднего по стране – республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртской и Нижегородской области. В половине регионов уровень безработицы оказался выше среднероссийского значения.

Для более наглядного представления степени дифференциации показателей в регионах Приволжского федерального округа в таблице 2 представлены наилучшие и наихудшие значения качественных характеристик населения и показателей качества жизни.

Таблица 2. Наилучшие и наихудшие значения качественных характеристик населения и показателей качества жизни в регионах ПФО [9, 12]

|

Показатели |

Наилучшее значение |

Наихудшее значение |

Среднее значение по России |

|

Естественный прирост населения |

0,5 Республика Татарстан |

-5,8 Пензенская область |

-1,6 |

|

Продолжительность жизни |

74,35 Республика Татарстан |

70,72 Пермский край |

72,91 |

|

Образовательный уровень |

84,3 Самарская область |

73,8 Ульяновская область |

79,2 |

|

Алкоголизм и наркомания |

588,5 Оренбургская область |

1899,3 Нижегородская область |

971,5 |

|

Денежные доходы |

33725 Республика Татарстан |

18462 Чувашская Республика |

33178 |

|

Уровень бедности |

7,0 Республика Татарстан |

20,4 Республика Марий Эл |

12,6 |

|

Уровень безработицы |

3,3 Республика Татарстан |

5,4 Пермский край |

4,8 |

Наилучшие значения пяти из семи показателей имеет Республика Татарстан, в ней все показатели лучше среднероссийских. Наихудшие значения – в разных регионах, и они намного хуже средних по стране. Так, например, в Республике Марий Эл очень высокий уровень бедности – каждый пятый ее житель имеет доход ниже прожиточного минимума. Как мы уже отмечали, в Нижегородской области почти вдвое выше среднероссийского доля больных алкоголизмом и наркоманией.

В целом по округу можно сказать, что из всех регионов выделяется только Республика Татарстан, которую можно отнести в разряд благополучных. Однако это благополучие намного ниже, чем в регионах выделенного нами наилучшего кластера, в который вошли г. Москва и г. Санкт-Петербург, что не позволяет вве- сти Республику Татарстан в кластер столичных городов по критериям качественных характеристик населения и качества жизни.

Среди регионов ПФО нельзя назвать регион, который сильно отличается от других в худшую сторону: например, в Нижегородской области с очень высокой долей больных алкоголизмом и наркоманией население имеет высокие денежные доходы, и, наоборот, в Республике Марий Эл с низкими доходами и высоким уровнем бедности большинство остальных показателей почти на уровне среднероссий- ских значений. И все-таки особое внимание следует обратить на три региона с низкими доходами: республики Мордовия, Марий Эл и Чувашская. При дальнейшем анализе Сибирского федерального округа целесообразно провести сравнительный анализ этих республик ПФО с депрессивными регионами Сибири, тем более что Республика Марий Эл изначально в типологии [4] вошла в кластер с такими регионами СФО.

Проанализируем демографические показатели в республиках и областях Приволжского федерального округа (табл. 3).

Таблица 3. Демографические показатели регионов Приволжского федерального округа,

2018 год [9]

|

Регион |

Численность населения, тыс. чел |

Доля городского населения, % |

Коэффициент демографической нагрузки, на 1000 человек трудоспособного возраста |

Коэффициент миграционного прироста на 10000 чел. |

|

Респ. Башкортостан |

4051 |

62,2 |

820 |

-22 |

|

Республика Марий Эл |

681 |

66,6 |

851 |

-10 |

|

Республика Мордовия |

795 |

63,4 |

776 |

-69 |

|

Республика Татарстан |

3899 |

76,9 |

813 |

7 |

|

Удмуртская Республика |

1507 |

66,0 |

853 |

-27 |

|

Чувашская Республика |

1223 |

63,0 |

817 |

-43 |

|

Пермский край |

2611 |

75,9 |

839 |

-25 |

|

Кировская область |

1272 |

77,3 |

925 |

-37 |

|

Нижегородская область |

3215 |

79,6 |

836 |

-12 |

|

Оренбургская область |

1963 |

60,3 |

852 |

-52 |

|

Пензенская область |

1318 |

68,7 |

861 |

-44 |

|

Самарская область |

3183 |

79,8 |

821 |

-1 |

|

Саратовская область |

2441 |

75,9 |

818 |

-42 |

|

Ульяновская область |

1238 |

75,6 |

858 |

-21 |

|

Приволжский фед. округ |

29397 |

72,1 |

833 |

-22 |

|

Российская Федерация |

146781 |

74,6 |

804 |

9 |

В таблице 3 коэффициент демографической нагрузки показывает численность лиц нетрудоспособного возраста, приходящуюся на 1000 человек трудоспособного возраста. При этом к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 года [9, с. 111].

Коэффициент миграционного прироста характеризует частоту случаев перемены места жительства в совокупности населе- ния за данный период времени и исчисляется как отношение миграционного прироста, принятого в расчетах численности населения, к среднегодовой численности населения [9, с. 112].

По данным таблице 3 можно определить, что в трех республиках с наименьшими денежными доходами – Мордовии, Марий Эл и Чувашии – проживает 2699 тыс. человек, т.е. 9,2% населения При- волжского федерального округа. Наибольшая доля сельского населения – в Оренбургской области, республиках Башкортостан, Чувашская, Мордовия, а самый высокий коэффициент демографической нагрузки – в Кировской области, где на каждого трудоспособного жителя приходится почти один нетрудоспособный. Следует отметить, что и во всех регионах, кроме Республики Мордовия, этот коэффициент выше среднероссийского показателя. В Республике Мордовия наблюдается сочетание сравнительно низкой демографической нагрузки и, одновременно с этим, самым высоким коэффициентом миграционной убыли населения, равным -69 человек выбывших на 10000 человек населения. В целом по федеральному округу миграция составляет -22 человека, что хуже только в Северо-Кавказском и Дальне- восточном федеральных округах [9]. Наибольший коэффициент миграционной убыли в Республике Мордовия, Оренбургской области, Чувашской Республике, Пензенской и Саратовской областях. Отметим, что как раз в этих регионах наибольшая доля сельского населения. Положительный коэффициент миграционного прироста в ПФО – только в Республике Татарстан, что коррелирует с благополучным положением региона по всем трем исследуемым в статье показателям качества жизни.

Миграция в большинстве случаев вызвана отсутствием свободных рабочих мест либо низкой заработной платой. В связи с этим исследуем развитие экономики в регионах Приволжского федерального округа (табл. 4).

Таблица 4. Показатели экономического развития регионов ПФО в 2017 году [9]

|

Регионы |

ВРП на душу населения, рублей |

Добыча полезных ископаемых, % в отраслевой структуре |

Инвестиции на человека, рублей |

Среднемесячная заработная плата, рублей |

|

Респ. Башкортостан |

343509,4 |

3,5 |

68532 |

30358 |

|

Республика Марий Эл |

247953,7 |

0,1 |

35156 |

25440 |

|

Республика Мордовия |

264363,0 |

0,0 |

72552 |

24327 |

|

Республика Татарстан |

543522,4 |

25,2 |

163920 |

32324 |

|

Удмуртская Республика |

367138,2 |

24,5 |

55254 |

28995 |

|

Чувашская Республика |

219405,6 |

0,1 |

42453 |

24530 |

|

Пермский край |

453302,3 |

18,8 |

93294 |

32952 |

|

Кировская область |

238691,9 |

0,3 |

44942 |

25215 |

|

Нижегородская область |

388808,8 |

0,1 |

75671 |

30387 |

|

Оренбургская область |

414936,9 |

36,0 |

93200 |

27445 |

|

Пензенская область |

273212,2 |

0,2 |

53906 |

26238 |

|

Самарская область |

422024,7 |

16,5 |

81143 |

30492 |

|

Саратовская область |

270766,2 |

2,6 |

58744 |

24738 |

|

Ульяновская область |

272565,4 |

1,1 |

67288 |

26254 |

|

Приволжский фед. округ |

372653,7 |

13,5 |

82084 |

29189 |

|

Российская Федерация |

510253,1 |

12,1 |

109146 |

39167 |

Представленные в табл. 4 самые общие экономические показатели наглядно демонстрируют невысокий уровень развития регионов ПФО. Только в Республике Татарстан ВРП на душу населения немного превышает среднероссийский уровень, в большинстве остальных регионов этот показатель почти вдвое ниже среднего по стране.

Доля добычи полезных ископаемых в отраслевой структуре экономики приведена в связи с тем, что эта отрасль в российской экономике одна из самых рентабельных: регионы со значительным сырьевым сектором, в котором основу составляет добыча нефти и газа, – наиболее благополучные по показателям качества жизни населения. В Приволжском федеральном округе регионов, превышающих средне- российский уровень доли добычи полезных ископаемых в отраслевой структуре, только пять – республики Татарстан и Удмуртская, Пермский край, Оренбургская и Самарская области. При этом не очень высокие заработные платы в этих регионов говорят о том, что вряд ли их сырьевой сектор ориентирован на разработку высокорентабельных месторождений нефти и газа. В этих регионов есть небольшие запасы нефти, добыча которой и дальнейшая переработка сводится к производству кокса и нефтепродуктов.

Для сравнения приведем средние по всем отраслям заработные платы в регионах с самыми высокими среднедушевыми денежными доходами: Чукотский АО – 91995 руб., Ямало-Ненецкий АО – 89938 руб., Магаданская область – 75710 руб., Ненецкий АО – 74173 руб. [9]. Что же касается добычи полезных ископаемых, то в этих регионах зарплата в данной отрасли намного выше средней: Чукотский АО – 124841 руб., ЯмалоНенецкий АО – 158871 руб., Магаданская область – 134575 руб., Ненецкий АО – 142287 руб. (данные за 2019 г.) [10]. В то же время в выделенных нами регионах Приволжского федерального округа с наибольшим удельным весом добычи полезных ископаемых зарплаты в самой добывающей отрасли сильно уступают приведенным максимальным. Так, в Республике Татарстан в добыче нефти заработная плата в 2019 г. равнялась 72915 руб., в Удмуртской Республике – 65978 руб., Пермском крае – 75671 руб., Оренбургской области 82815 руб., Самарской области – 64362 руб. [10]. Получается, что в северных нефтегазовых регионах зарплата в нефтедобыче вдвое выше, чем в той же отрасли Приволжского федерального округа. Это говорит о большой дифференциации зарплат даже внутри одной и той же отрасли. На добывающих предприятиях это может быть связано с труднодоступно-стью природных ресурсов и низкой рентабельностью их извлечения из недр.

В среднем по всем отраслям заработная плата в регионах ПФО тоже существенно ниже среднероссийской (табл. 4): в ПФО она равна 29189 руб., а в среднем по России – 39167 руб., т.е. в ПФО на 25% меньше, а в республиках Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Кировской области – на 35% ниже среднероссийской. Это обстоятельство во многом объясняет низкие среднедушевые доходы населения Приволжского федерального округа (табл. 1).

Повышение материального уровня жизни населения возможно посредством развития экономики и, прежде всего, ее производственного сектора. Это требует инвестиций, информация о которых – в таблице 4. Как видим, инвестиции на душу населения во всех регионах, кроме Республики Татарстан, намного ниже среднероссийского уровня. Это подтверждает недостаточный рост высокотехнологичных предприятий, приносящих не только высокую прибыль, но и обеспечивающих высокими заработными платами работников.

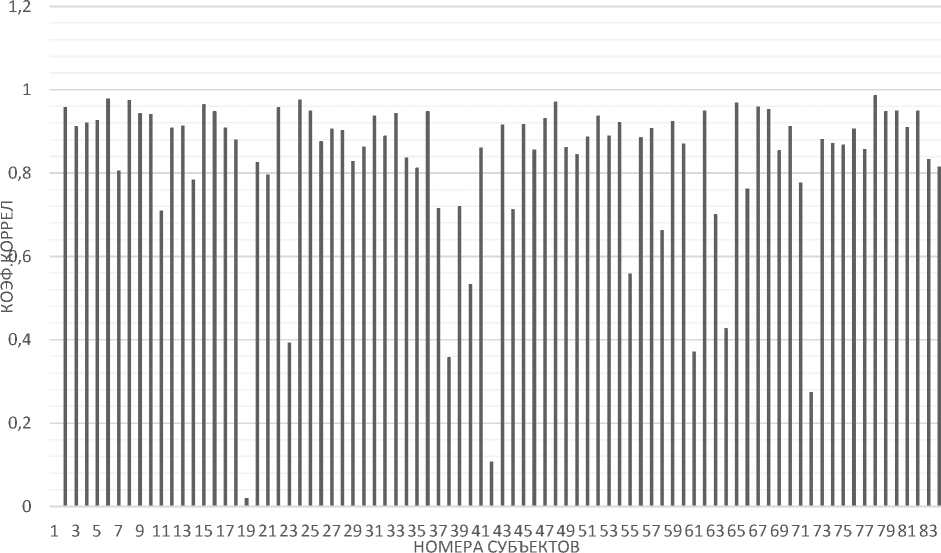

Мы так подробно остановились на вопросах денежных доходов населения потому, что его качественные характеристики во многом зависят от трех экономических показателей качества жизни – денежных доходов, уровней бедности и безработицы. Наши прежние исследования [11], например, четко показали, что продолжительность жизни населения коррелирует с денежными доходами намного сильнее, чем с уровнем развития здравоохранения, экологической обстановкой и пр. На рисунке 1 представлены коэффициенты корреляции между продолжительностью жизни и денежными доходами во всех регионах страны на информации за 20052018 гг. (кроме Республики Крым и г. Севастополя из-за отсутствия информации за весь временной период). Номера регионов приведены в Приложении. Субъекты Приволжского федерального округа – под номерами 44-57.

Рис. 1. Коэффициенты корреляции между денежными доходами населения и продолжительностью жизни по регионам

В регионах ПФО коэффициенты корреляции между рассматриваемыми показателями высокие - от 0,71 до 0,97, только в Самарской области он равен 0,56, что также указывает на существенную зависимость продолжительности жизни от денежных доходов населения.

Заключение. Детально изучив состояние качественного потенциала населения Приволжского федерального округа и экономические показатели воздействующего на него качества жизни, можно сделать вывод об однородности регионов и возможности их объединения в один кластер при решении вопроса о мерах по повышению качества населения. Практически по всем показателям регионы округа занимают позиции ниже среднероссийского уровня. Выделяется по ряду характеристик Республика Татарстан, но недостаточно, чтобы выделять ее в особый кластер. Отметим, что, кроме семи изученных показателей, мы считаем важным еще и фактор административно-территориального деления страны на округа, поскольку они представляют собой орган управления, реализующий и конкретные стратегии по- вышения качественных характеристик населения. Если же без очень убедительных оснований переводить какие-то субъекты округа в кластеры с регионами других округов, то теряется единство органа управления. Ранее рассмотрев в рамках типологии [4] уже четыре федеральных округа [6, 7, 8], мы выделили из них только два специфических кластера - столичных городов и трех северокавказских республик. Таких регионов в Приволжском федеральном округе, сильно отличающихся своими особенностями от других внутри округа, обнаружено не было.

Подтвержден ранее полученный тезис о сильной корреляции качественных характеристик населения с экономическими показателями качества жизни, которые, в свою очередь, зависят от общего экономического развития регионов. Расширение высокотехнологичных рабочих мест способно решить многие задачи повышения качественного потенциала населения, рассмотренные в статье, включая миграционный отток населения из ряда федеральных округов.

Список литературы Качественный потенциал населения Приволжского федерального округа

- Соболева И.В. Человеческий потенциал российской экономики: проблемы сохранения и развития. - М.: Наука, 2007. - 202 с.

- Федотов А.А. Качество жизни и человеческий потенциал - перспективы исследований // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Материалы Восемнадцатого всероссийского симпозиума. Под редакцией Г.Б. Клейнера. - М.: ЦЭМИ РАН, 2017. - С. 861-864.

- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М.: Эксмо, 2007.

- Локосов В.В., Рюмина Е.В., Ульянов В.В. Кластеризация регионов России по показателям качества жизни и качества населения // Народонаселение. - 2019. - № 4. - С. 4-17. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00035

- Рюмина Е.В. Качественные характеристики населения и состояние экономики: анализ отдельных групп регионов России // Народонаселение. - 2020. - № 3.