Качественный сравнительный анализ в оценке конкурентоспособности муниципальных районов Челябинской области

Автор: Копченов А.А., Дубынина А.В., Согрина Н.С.

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследована взаимосвязь показателей конкурентоспособности муниципальных районов, целью исследования являлось формирование модели обретения муниципальными районами конкурентных преимуществ. Предмет исследования - нечеткие связи экономических результатов развития данных территорий, представленных показателем величины потребительских расходов, и совокупности факторов, характеризующих конкурентные преимущества. Основным методом исследования является метод качественного сравнительного анализа, позволяющий получить комбинации факторов, которые обеспечивают получение заданного результата функционирования территории. Гипотеза исследования состоит в том, что уровень экономического развития муниципального района определяется совокупностью факторов его конкурентоспособности. Исследование проведено на базе муниципальных районов Челябинской области. В статье обоснован выбор факторов конкурентоспособности, обоснован результативный показатель и метод качественного сравнительного анализа для построения целевой функции. Определены граничные значения и диапазон каждой из пяти факторных переменных, для каждой модели определены параметры согласованности и покрытия, проверка истинности первоначальной модели, которая характеризуется достаточно высокими показателями согласованности. Установлено, что минимальные значения результативного признака, которые характеризуют невысокий уровень конкурентоспособности территории, обусловлены отсутствием крупных городов на территории муниципального района в сочетании с низкой транспортной доступностью, незначительной инвестиционной активностью территории, отсутствием курортно-рекреационных зон. Полученная модель объясняет причины источники конкурентных преимуществ для 14 из 19 муниципальных районов Челябинской области, практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций для муниципальных и региональных органов власти по повышению конкурентных преимуществ муниципальных районов и разработке направлений и инструментов их поддержки.

Муниципальный район, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, формирование конкурентных преимуществ, качественный сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147247995

IDR: 147247995 | УДК: 332.1 | DOI: 10.14529/em250102

Текст научной статьи Качественный сравнительный анализ в оценке конкурентоспособности муниципальных районов Челябинской области

Конкурентные преимущества территории в контексте данной работы рассматриваются как совокупность ресурсов либо результатов различных субъектов экономической деятельности, функционирующих в пределах территориального пространства. В сложившейся структуре административно-территориального деления регионов принято выделять две группы административных единиц: городские округа и муниципальные районы. Основными критериями разделения выступают, как правило, соотношение численности городского и сельского населения, а также экономическая специализация территории. Традиционно муниципальные районы характеризуются превалированием аграрной специализации в структуре экономики и более высоким процентом сельских жителей. Именно муниципальные районы являются основными поставщиками продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Именно эти продукты определяют результат функционирования муниципального района, а земельные ресурсы, наряду с другими ресурсами, формируют его экономический потенциал.

Но если проблема обеспечения продовольственной безопасности в России на сегодняшний день не является проблемной (без учета рациональной структуры потребления), то «современного уровня жизнеобеспечения сельских жителей независимо от места проживания равного с городскими условиями создать пока не удалось» (Коваленко Е.Г. с соавт., 2023).

Вопросы развития сельских муниципальных районов прямо связаны с наличием и возможностью использования ресурсов, в первую очередь земельных, человеческих и технологических. Провозглашенная более 30 лет назад ориентация на принципы рыночной экономики требует, в первую очередь, создания таких условий хозяйствования, которые способствуют раскрытию потенциала как отдельных производителей, так и территорий в целом. Территория, как место производства сельскохозяйственной продукции, должна быть обеспечена собственными ресурсами, чтобы осуществлять производство продукции наиболее эффективно, что подразумевает, в первую очередь, наличие ресурсов в рациональной пропорции. В отличие от периода 90-х годов, наблюдалось снижение численности рабочей силы в сельскохозяйственном производстве, в настоящее время остро стоит проблема привлечения трудовых ресурсов, что требует создания условий и механизмов, которые будут способствовать миграции трудоспособного населения в сельскую местность.

С другой стороны, развитие технологий производства сельскохозяйственной продукции ведет к росту производительности труда и, как следствие, к сокращению потребности в трудовых ресурсах. Поэтому обусловленность уровня экономического развития и конкурентоспособности территорий обеспеченностью трудовыми ресурсами требует эмпирического анализа. Как показывают результаты исследований (Толмачев Д.Е с соавт., 2021), (Патракеева О.Ю., 2021), (Лялина А.В., 2023), трудовой ресурс является относительно мобильным и чувствительным к уровню развития инфраструктурной и производственной базы территории. Результатом мобильности является переток жителей в более привлекательные муниципалитеты или маятниковая миграция населения из сельских районов в городские округа. В работе Толмачева Д.Е. с соавторами (2021) в качестве фактора принимается показатель экономического или социального развития, а в качестве результата – миграционный поток. При этом обратное влияние миграционного потока на экономические результаты не оценены, хотя, если принять во внимание именно экономический интерес, стимулирующий перемещение занятых между муниципалитетами, то очевидно, что результатом приложения труда маятниковых мигрантов является также экономический результат.

Другим, не менее важным источником развития муниципальных районов, наряду с сельскохозяйственным производством, является использование природных, экологических, рекреационных преимуществ, относительной дешевизны земельных ресурсов (по сравнению с урбанизированными территориями) для как постоянного, так и временного размещения жителей на территории как с целью осуществления альтернативной сельскому хозяйству производственной деятельности, так и отдыха, путешествий и проживания.

Уникальность условий и факторов для каждой территории не позволяет создать универсальную модель получения конкурентных преимуществ, однако, ограниваясь относительно однородными по административно-хозяйственным, географическим, почвенно-климатическим, экономическим условиям территориями, для каждой из них можно попытаться оценить те возможности, которые территория имеет для раскрытия собственного потенциала в целях устойчивого развития. Реймер В.В., Тихонов Е.И., Кулев С.А. (2017) отмечают, что «универсального подхода к формированию конкурентных преимуществ отдельных сельских территорий быть не может», но тем более значимым представляется поиск как путей обретения данных преимуществ, так и обоснования инструментов территориальной политики, носящей системный, долгосрочный характер.

Таким образом, конкурентоспособность муниципальных районов в контексте данной работы рассматривается как возможность привлечения (также и сохранения) ресурсов и использования сформированных за счет них конкурентных преимуществ в целях социально-экономического развития. Конкурентоспособность отражает степень привлекательности территории для притока ресурсов, таких как трудовые и инвестиционные. Очевидно, что привлечение ресурсов обусловлено большей отдачей факторов конкурентоспособности на данной территории по сравнению с конкурирующими, где отдача (или экономический результат использования) факторов конкурентоспособности выражена через величину потребительских расходов.

Цель исследования: формирование модели получения конкурентных преимуществ сельских муниципальных районов. Объектом исследования явились муниципальные районы Челябинской области, предметом – нечеткие связи конечных результатов функционирования экономики данных территорий и совокупности факторов, характеризующих их конкурентные преимущества.

Гипотеза исследования заключалась в выявлении наличия обусловленности уровня экономического развития муниципального района совокупностью факторов его конкурентоспособности.

Теория и методы

В качестве основы для построения модели оценки конкурентных преимуществ выбран метод качественного сравнительного анализа, позволяющий получить комбинации факторов, которые обеспечивают получение заданного результата функционирования территории.

Качественный сравнительный анализ – Qualitative Comparative Analysis (QCA) (Ragin, 1987) – был разработан как формализованный теоретико-множественный подход к сравнительному изучению причинно-следственных связей, необходимости и достаточности условий, основанный на средних и больших наборах кейсов. За 30 с лишним лет своего применения метод неоднократно совершенствовался как с точки зрения требований, предъявляемых к обоснованию параметров модели и исходных данных, так и применения в различных сферах научных исследований. Метод подучил дальнейшее развитие. Сегодня методология качественного сравнительного анализа широко используется в исследованиях в области социальных наук: социологии (Thomann, 2022; Duller, 2022), политологии (Mello, 2013, 2021; Befani, 2016), информатики (Anton, 2022), менеджмента (Primc et al., 2020) и смежных областях.

В исследовании (Ribeiro-Navarrete, et al., 2020) оценивалось влияние на рост прибыли компаний условных факторов: владение компанией и уровень образования генерального директора, а также характеристики информационных систем и технологий, применяемых в сфере управления. Установлено, что комбинации различных технологических факторов в сочетании с двумя личностными, как раз и могут положительно сказаться на росте прибыли компании. Отмечается, что метод набирает все большую популярность в исследованиях по менеджменту (Ribeiro-Navarrete, et al., 2020).

Несмотря на наличие определенных недостатков данного исследовательского метода, сочетание оценки теории с реалистичным подходом, ориентированным на конкретные кейсы, является стабильно высокоэффективным типом QCA (Thomann, 2022). Считается, что наилучший результат дают модели, которые включают небольшое количество условий (Befani, 2016). К тому же в этом случае полученные результаты гораздо легче интерпретировать.

На макроэкономическом уровне (объектом являлись страны, находившиеся в колониальной зависимости) Decker S, Estrin S., Mickiewicz T. (2020) удалось сконфигурировать как исторические, так и географические факторы, способствующие ускоренному развитию предпринимательства в бывших колониях, что, по-видимому, является первым из примеров симбиоза исторических, географических и экономических подходов в рамках QCA.

На уровне муниципалитетов также имеется подтверждение применимости данного метода. Качественный сравнительный анализ швейцарских кантонов проведен для оценки взаимосвязи административных и институциональных факторов на разрастание поселений (Klaus, 2019). Было установлено, что муниципальная автономия и институциональная фрагментация действительно связаны с высокой степенью разрастания городов, причем данное влияние в наибольшей степени проявляется в сочетании с экономическими факторами, вызывающими конкуренцию между муниципалитетами и крупными зонами застройки. Интерес представляет также вывод автора о том, что отсутствие экономической мощи стимулирует конкуренцию между муниципалитетами, что приводит к высокой степени разрастания городов. Эти выводы служат подтверждением возможности использования метода для решения задач проводимого нами исследования.

Конкурентоспособность как экономическая категория при анализе в территориально-географическом аспекте включает несколько уровней: международный, общегосударственный и территориальный (Петрушевская В.В., 2022). При этом территориальная и региональная конкурентоспособность у автора отождествляются, хотя, на наш взгляд, при существенной дифференциации уровня экономического развития отдельных муниципальных районов и значительных размерах регионов (если таковыми считать субъекты федерации) внутри них всегда можно выделить как более, так и менее конкурентоспособные территории, даже в пределах одного и того же муниципального района.

Показатели территориальной конкурентоспособности достаточно многообразны. В частности,

И.В. Зимакова, К.А. Карташов, Н.А. Овчаренко выделяют 18 показателей, начиная с минеральносырьевой база региона и заканчивая задолженностью по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации (Зимакова И.В., Карташов К.А., Овчаренко Н.А., 2018). Очевидно, что не все показатели, применимые на уровне региона, могут быть использованы для оценки конкурентоспособности субрегиональных территорий. Однако заслуживает внимания учет, наряду с экономическими показателями, характеризующими производственную сферу и сферу потребления, также социально-демографических и финансовых показателей. В ряде исследований применяется иная структуризация факторов, причем сами факторы в совокупности характеризуются как «совокупный потенциал» территории (Дзагова С.С., 2018), «факторы дифференциации развития муниципальных образований» (Ворошилов Н.В., Губанова Е.С., 2018), а их количество находится в диапазоне двух-трех десятков.

Очевидно, что включение всех факторов в модель невозможно, даже с учетом их структуризации и ранжирования. Так, Бахматова Г.А. обосновывает определяющую роль инфраструктурного фактора в развитии сельских территорий, выделяя несколько типичных групп (кластеров), отличающихся по обеспеченности ресурсами, структуре и уровню развития производства, удаленности и транспортной доступности, такие как «логистический», «агропромышленный», «минеральносырьевой», «туристcко-рекреационный» и др. (Бахматова Г.А., 2018). В работе Губайдуллина Т.Н., Лазарчик А.И. предлагают использовать общий индикатор конкурентоспособности муниципального образования, включающий в себя три группы индикаторов: собственно конкурентоспособности (включает экономические показатели), инновационного развития (отражает научнообразовательный потенциал) и развития инфраструктуры (конкретно – транспортной) (Губайдуллина Т.Н., Лазарчик А.И., 2018).

В качестве результативных признаков, характеризующих конкурентоспособность сельских территорий, Шарапова В.М. с соавторами выделяют миграционный прирост лиц трудоспособного возраста как «интегральный показатель миграционной привлекательности территории» и «разницу между долей выбывших и прибывших в муниципальное образование» (Шарапова В.М. с соавт., 2020). Фактор же маятниковой миграции авторами не учитывался. Выбор данных показателей обусловлен, в частности, тем, что конкурентоспособность оценивалась исследователями по уровню заработной платы. Несмотря на то, что уровень заработной платы или доходов населения территории является одним из важнейших индикаторов конкурентоспособности, считаем, что в условиях мобильности населения не столько заработная плата, сколько расходы населения определяют уровень жизни на территории, следовательно, и ее конкурентоспособность как места проживания или нахождения населения. Последний тезис нуждается в пояснении.

Во-первых, по причине того, что «на уровне муниципалитетов расчет показателей, аналогичных ВРП, в настоящий момент в муниципальной статистике не производится» (Шеломенцева, М.В., 2017), отсутствует возможность использования подобного показателя в качестве результативного признака.

В последние годы в связи с развитием фермерства потребность в трудовом ресурсе, непосредственно задействованном в сельскохозяйственном производстве, резко сократилась, значительная часть трудоспособного населения имеет работу в городе, продолжая проживать в сельской местности. Очевидно, доходы этих лиц в виде заработной платы учитываются по месту нахождения предприятия, в то время как расходы в значительной мере привязаны к месту проживания. Таким образом, в качестве критерия конкурентоспособности территории целесообразнее рассматривать уровень расходов, а не доходов населения.

Во-вторых, как показывают исследования, выполненные на примере арктических регионов Российской Федерации (Кузнецова, О.В., 2024), заработная плата сама по себе не отражает уровня доходов населения, которые могут существенно отличаться по территориям и испытывать влияние межтерриториальных ценовых диспропорций. Использование для оценки социально-экономических различий территорий индикатора «уровень жизни» населения сопряжено с рядом сложностей в силу отсутствия единообразия в понимании данного критерия различными исследователями и множества факторов, оказывающих влияние на его величину (Чугунова Н.В., Лихневская Н.В., 2019). По мнению Бражникова Г.В., лучше всего для определения и последующего анализа уровня жизни населения подходит оценка потребления (Бражников Г.В., 2006), хотя этот показатель во многом не учитывает размера теневой экономики (Schneider F., Enste D., 2002)1. Не исключая факта наличия теневого сектора, рискнем предположить, что, по крайней мере, в пределах одного региона данный фактор в равной степени оказывает влияние на все муниципалитеты, поэтому можно пренебречь его влиянием.

В-третьих, в пользу данного критерия свидетельствует и привлекательность территории для временного нахождения населения, в частности, в целях отдыха, санаторно-курортного лечения, туризма: приезжие тратят на территории средства, заработанные вне ее пределов.

Следует учитывать и тот факт, что сама по себе привлекательность территории не конвертируется автоматически в ее конкурентоспособность, поскольку желание посетить территорию должно обеспечиваться наличием соответствующей инфраструктуры, в том числе гостиничной и транспортной. Таким образом, наличие мест «притяжения» потенциальных временных приезжих (посетителей) территории само по себе не является конкурентным преимуществом. Доступность места прибытия (или «дестинации» в современной трактовке данного термина – Ильяева Ю.М., Колядин А.П.) означает наличие транспортного сообщения, приемлемых расстояния и времени поездки. В отечественных исследованиях для характеристики транспортной доступности территории довольно широко используется показатель: плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами), км на 1000 кв. км территории (Патракеева О.Ю. 2021), густота железнодорожных путей, густота автомобильных дорог (Губайдуллина Т.Н., Лазарчик А.И., 2018). На наш взгляд, данные показатели во многом опосредованы плотностью населения территории, что связано с ее освоенностью и сложившейся структурой занятости. Однако в настоящее время, когда и плотность населения, и уровень занятости в связи с маятниковой миграцией не отражают реального межтерриториального распределения доходов, более целесообразно использовать показатель протяженности дорог на душу населения. К тому же именно в привязке к экстерриториальной занятости (за пределами места проживания) данный показатель может отражать возможность перемещений к месту работы.

Еще одним специфическим фактором привлекательности территории в Челябинской области является наличие курортных, лечебнооздоровительных и рекреационных зон. Они расположены вблизи крупных водоемов, лесных массивов. В последние годы в привязке к этим зонам осуществляется активное индивидуальное строительство. Тем самым сама зона может рассматриваться как центр притяжения отдыхающих на летний сезон и место жительства занятого населения, имеющего работу в городах. В исследовании учтены только те зоны, которые входят в перечень санаториев и курортов федерального значения.

Инвестиционный фактор оценивался величиной инвестиций на душу населения (тыс. руб./чел.) по всем видам экономической деятельности. Из всей совокупности муниципальных районов только девять отразили в статистической отчетности инвестиции в сельскохозяйственное производство, что подтверждает тезис о том, что сельскохозяйственная отрасль экономики не является ведущей в большинстве муниципальных районов и не может рассматриваться в качестве конкурентного преимущества территории.

Исходные данные получены из статистического ежегодника «Челябинская область в цифрах» за 2023 г.2.

Результаты

Для решения исследовательских задач на первоначальном этапе были определены факторы, которые не связаны с ресурсами сельскохозяйственного производства и результативностью производственной деятельности в сельском хозяйстве.

Одними из основных требований к факторам являлись их отражение в государственной статистике, наличие данных по всем вошедшим в выборку муниципальным районам, измеримость, простота интерпретации взаимосвязей факторных и результативных переменных. Кроме того, отобранная совокупность факторов должна соответствовать критерию новизны и не быть отраженной в результатах предыдущих исследований.

Факторные и результативные признаки представлены в табл. 1 с необходимыми пояснениями.

В выборку вошли 19 муниципальных районов. Основным критерием для попадания в выборку являлось отсутствие выраженной промышленной специализации муниципального района. Данные районы характеризуются наличием в прошлом крупных сельскохозяйственных предприятий на их территории, а также сохранением аграрной специализации большей части муниципальных образований – сельских поселений.

Не вошли в выборку муниципальные районы, в которых отсутствуют сельские поселения (Еманжелинский, Коркинский), доля городского населения в которых более 80 % (Ашинский, Ка-тав-Ивановский, Кусинский, Саткинский), а также

Таблица 1

Переменные, включаемые в модель

Поскольку в качестве основного метода исследований выбран метод fsQCA, необходимо было обеспечить возможность проведения анализа взаимосвязей качественных и количественных переменных в рамках данного метода.

Для обеспечения выполнения последнего условия была проведена кодировка переменных, результаты которой представлены в табл. 2.

Специфика распределения населения по территории Челябинской области заключается в наличии двух основных центров притяжения населения – Челябинска и Магнитогорска, которые распложены друг от друга на расстоянии 310 километров и в которых проживает порядка 40 % населения области. В целом по данным статистики доля городского населения Челябинской области составляет 82,5 %, доля населения крупных городов (более 100 тыс. человек) – 60,5 %3. Традици- онно к каждому из этих городов тяготеет группа районов, расположенная вблизи. Наличие аэропорта, крупных промышленных предприятий, образовательных, культурных и досуговых центров позволяют рассматривать эти города как относительно сопоставимые центры региона, отличающиеся численностью населения (1 186 284 жителей в Челябинске и 410 225 в Магнитогорске).

Для агломерационного фактора, который характеризует как удаленность от этих городов каждого муниципального района, так и численность их населения, потребовалось преобразование исходных данных по следующей формуле:

AGGL 1 ,2i = ∑( 1000× ; 1000× S2t ) , (1) где N 1 , N 2 – численность населения Челябинска (1) и Магнитогорска (2); S 1 , S 2 – расстояние от цента муниципального района до Челябинска (1) и Магнитогорска (2); i – муниципальный район.

В области имеются три крупных города с населением более 100 000 человек. Копейск (147 109 человек на 1.01.2024 г.) по сути является частью Челябинской агломерации, сам является поставщиком трудовых ресурсов в город Челябинск, но и притягивает жителей Красноармейского и Еткуль-

Таблица 2

Исходные данные для проведения анализа

В большей части малых городов области возможности трудоустройства ограничены, поэтому данные города в лучшем случае могут привлекать жителей близлежащих сельских населенных пунктов, что отражается на внутрирайонной миграции. Включение в модель наличия города на территории муниципального района позволит отразить влияние данного фактора на результативный экономический показатель.

В табл. 3 представлены диапазоны значений переменных модели, которые затем использованы при кодировании переменных.

Модели в качественном сравнительном анализе характеризуются параметрами согласованности и покрытия. Согласованность (consistency) показывает, насколько переменная (например, Х), является достаточным условием для результата (например, Y), а также характеризует включенность (inclusion), другими словами, меру включе- ния X в Y, т. е. насколько Х является подмножеством Y. Покрытие (coverage) результата Y условием X характеризует объяснение наличия результата Y фактором Х, либо долю Y, объясняемую Х. Очевидно, что наилучшие модели должны иметь наивысшие значения показателей согласованности и покрытия.

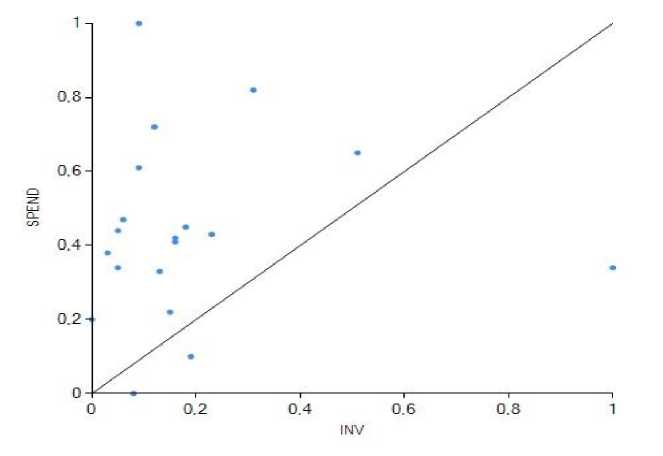

Возможности программного обеспечения позволяют проводить сопоставление переменных модели и визуализировать его результаты. В качестве примера на рисунке приведено поле соответствия одного из факторных признаков – инвестиций на душу населения – и результативного – потребительских расходов, измеряемых величиной объема розничных продаж для рассматриваемой совокупности муниципальных районов.

Визуализация позволяет наглядно оценивать параметры согласованности и покрытия, но в силу ограниченности объема данной статьи здесь не приводится подробный анализ сопоставления всех переменных.

С учетом выбора факторных признаков уточненная гипотеза исследования сформулирована следующим образом: на показатели уровня экономического развития муниципального района оказывают положительное влияние факторы наличия на территории города рекреационной и курортной

Таблица 3

Диапазон наблюдений (значений переменных)

|

Переменная |

Минимум |

Максимум |

Диапазон |

|

CITY |

0 |

1 |

1 |

|

RES |

0 |

1 |

1 |

|

AGGL |

5,10 |

41,92 |

36,82 |

|

ROAD |

0,0104 |

0,0224 |

0,0119 |

|

INV |

3,321 |

268,307 |

264,986 |

|

SPEND |

23,584 |

91,435 |

67,852 |

Взаимосвязь удельных показателей инвестиций и розничных продаж (в кодированных значениях переменных)

зоны, агломерации, транспортная доступность, характеризуемая протяженностью дорог, и объемы инвестиций.

Проверка гипотезы заключается в проверке истинности уравнения:

SPEND → CITY * RES * AGGL *

* ROAD * INV. (2)

Для выполнения анализа был использован программный продукт TOSMANA.

В результате обработки данных получена следующая таблица истинности (табл. 4).

Муниципальные районы объединены в 11 групп, для каждой из которых характерны сходные зависимости анализируемых факторов. Тем не менее, в таблице представлены и противоречивые результаты, которые отражают влияние на результирующий показатель как наличия (или более высокого значения показателя), так и отсутствия (или более низкого значения) признака.

Основные комбинации (сочетания факторов) представлены в табл. 5.

В результате получена следующая модель:

~SPEND → ~CITY * ~ROAD * ~INV +

+ ~CITY * RES * ~INV + ~RES * ~AGGL * ~INV + + ~CITY * ~RES * ~AGGL * ROAD +

+ CITY * RES * ~AGGL * ROAD. (3)

В целом модель характеризуется достаточно высоким показателем согласованности (0,6660) и высокой степенью покрытия (0,9569).

Две последних комбинации факторов в модели отражают противоречивое влияние на результативный показатель наличия города и курортнорекреационных зон на территории муниципального района. С целью исключения данного противоречия, а также учитывая, что наличие курортнорекреационных зон встречается с противоположными значениями попарно в двух комбинациях, принято решение исключить данный фактор из дальнейшего анализа. В пользу данного решения говорит и факт влияния данного фактора исключительно в комбинации, как минимум, с двумя или тремя другими факторами, что свидетельствует об отсутствии выраженного влияния данного фактора на результативный показатель.

Таблица 4

Таблица истинности

|

TERR |

Cons.* |

CITY |

RES |

AGGL |

ROAD |

INV |

~SPEND |

|

Брединский, Кунашакский, Октябрьский |

0,9142 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Кизильский, Нагайбакский, Уйский, Чесменский |

0,8529 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

Варненский |

1,0000 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

Агаповский , Сосновский |

0,7363 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

Увельский |

0,9560 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Аргаяшский |

0,7905 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

Еткульский |

0,9006 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

Красноармейский |

0,9116 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

|

Карталинский |

0,7222 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Каслинский |

0,2910 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

Троицкий, Чебаркульский |

0,9314 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

Верхнеуральский |

0,7838 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

* Уровень согласованности

Таблица 5

Согласованность комбинаций переменных

|

Комбинации переменных |

Согласованность |

|

~CITY * ~ROAD * ~INV |

0,8115 |

|

~CITY * ~AGGL * ~INV |

0,7838 |

|

~AGGL * ROAD * ~INV |

0,7756 |

|

~CITY * RES * ~INV |

0,6510 |

|

~RES * ~AGGL * ~INV |

0,6452 |

|

~CITY * ~RES * ~AGGL * ROAD |

0,8528 |

|

CITY * RES * ~AGGL * ROAD |

0,8962 |

Указанное преобразование позволяет получить несущественно менее согласованное (показатели согласованности и степени покрытия равны, соответственно, 0,6448 и 0,9578), но упрощенное решение, которое легко может быть интерпретировано:

~SPEND → ~CITY * ~INV + ~AGGL *

-

*~INV + ~AGGL * ROAD. (4)

Оставшиеся четыре переменные вошли в скорректированную модель, что позволяет рассматривать данные факторы в качестве взаимосвязанных с результативным показателем.

Данная модель может быть интерпретирована следующим образом. Минимальные значения розничных продаж на душу населения, которые характеризуют невысокий уровень социальноэкономического развития территории, обусловлены комбинацией следующих факторов: отсутствия городов на территории муниципального района в сочетании с незначительной инвестиционной ак- тивностью территории, удаленностью от городских агломераций в сочетании с незначительной инвестиционной активностью, а также удаленностью от городских агломераций в сочетании с высокой удельной протяжённостью дорог). Первому условию соответствуют 13 муниципальных районов из 19, второму – 14, третьему – 11, первому и второму – 9, второму и третьему – 8, трем условиям одновременно – 5. Все муниципальные районы оказались включенными в модель.

Влияние инвестиционного фактора на показатели конкурентоспособности территории согласуются, в частности, с результатами более ранних исследований конкурентоспособности регионов (Зимакова И.В., Карташов К.А., Овчаренко Н.А., 2018), что позволяет сделать вывод об общих для регионов и муниципалитетах зависимостях. Наличие города в муниципальном районе положительно влияет на конкурентоспособность последнего, что согласуется с результатами исследований, проведенных ранее в Смоленской области (Шело-менцева М.В., 2017). В настоящем исследовании показано совместное влияние этих двух факторов.

Обращает на себя внимание факт обратного влияния показателя удельной протяженности дорог на уровень потребительских расходов, что не подтверждает наше предположение о наличии прямой связи между данными показателями. Объяснение может заключаться в том, что низкие значения показателя удельной протяженности дорог в муниципальном районе обусловлены низкой плотностью населения, которая, в свою очередь, может явиться следствием оттока населения с непривлекательной территории. Однако данная гипотеза требует анализа динамики численности населения, что выходит за рамки настоящего исследования. При этом представляет интерес не только данная динамика, но и другие характеристики транспортной доступности муниципальных районов, в том числе, и с сопредельных территорий, что может рассматриваться в качестве перспективной для изучения темы.

С другой стороны, влияние агломерационного фактора также в определенным смысле отражает транспортную доступность территории, но только не «внутрирайонную», а «внутрирегиональную», что напрямую влияет на конкурентоспособность муниципального района: чем ближе он расположен к одной или двум городским агломерациям, тем выгоднее его положение.

Выводы

Таким образом, полученная модель конкурентоспособности муниципальных районов демонстрирует обусловленность уровня социальноэкономического развития муниципального района совокупностью таких факторов, как агломе- рационный, инвестиционный, наличие на территории муниципального района города, транспортная доступность. В отличие от известных работ, впервые рассмотрена комбинация перечисленных факторов.

Для региональных властей в целях пропорционального территориального развития первоочередной задачей является решение социальноэкономических проблем удаленных территорий, преимущественно с сельским населением, характеризующихся низкой инвестиционной активностью, для которых необходимо разработать целевые программы, способствующие развитию данных территорий. Консолидация интересов отдельных муниципальных районов должна поддерживаться органами региональной власти через формирование устойчивых экономических или социальных связей, расширение межмуниципальных потоков ресурсов и продуктов. Это позволит привлечь как бизнес, так и потенциальных внешних покупателей товаров и услуг данных территорий, создать дополнительные рабочие места, повысить уровень благосостояния населения.

Региональные программы социально-экономического развития муниципальных районов и меры их поддержки за счет федерального и регионального бюджетов требуют дифференцированного подхода к выбору реципиентов такой поддержки с учетом достигнутого уровня их конкурентоспособности. В целях выравнивания уровня конкурентоспособности целесообразно большее внимание уделять менее успешным территориям, если же целью региональной политики является формирование «точек роста», целесообразно их создавать на базе наиболее конкурентоспособных муниципальных районов.