Качество человеческого капитала и перспективы развития сельских территорий

Автор: Захарова О.В., Грязных Д.В., Суворова Л.Г., Иванов А.Г.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Качество человеческого капитала сельских жителей, их способность к предпринимательской деятельности и внедрению инноваций играют ключевую роль в создании благоприятной среды проживания и развития сельских территорий, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития общества и обладающих мультипликативным эффектом для развития экономики страны. Исследование, осуществленное в 17 муниципальных районах Тюменской области, показало, что низкое качество человеческого капитала является одной из слабых сторон регионального развития. Цель статьи - определить ключевые факторы, влияющие на человеческий капитал сельских территорий Тюменской области, и предложить комплексные рекомендации по его развитию. В июле 2021 г. были проведены 90 полуструктурированных интервью с главами муниципальных районов и сельских поселений, сотрудниками администраций муниципальных районов, предпринимателями, представителями общественности. Результаты интервью обработаны экспертами по принципу SWOT-анализа, выделены главные факторы сильных и слабых сторон, возможностей и угроз территориального развития, изучены связи между факторами. Качество человеческого капитала связано с 14 другими факторами, 5 из которых оцениваются экспертами как угрозы, 9 - как возможности регионального развития. Авторы приходят к выводу, что для развития сельских территорий необходимо активное формирование компетенций, связанных с цифровизацией и автоматизацией сельскохозяйственных процессов, включение граждан в управление территорией, модернизация аграрного образования, системная поддержка сельскохозяйственных производителей, популяризация положительного имиджа сельского образа жизни и организация новых рабочих мест. На основании полученных данных предложены рекомендации по управлению социально-экономическим развитием региона. Результаты могут быть интересны как исследователям регионального развития, так и представителям органов власти для внедрения в программы развития сельских территорий.

Человеческий капитал, сельские территории, сельское население, миграция населения, сельское хозяйство, поддержка сельхозпроизводителей, аграрное образование, цифровые технологии, общественное участие

Короткий адрес: https://sciup.org/149145293

IDR: 149145293 | УДК: 64.011.34 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.3

Текст научной статьи Качество человеческого капитала и перспективы развития сельских территорий

Введение . В Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. констатируются существенное отставание уровня жизни населения сельских территорий от уровня жизни жителей городов, низкая степень предпринимательской активности, в том числе на сельских территориях, преобладание малопроизводительных и низкотехнологичных производств1. В документе подчеркивается, что значимой причиной снижения качества человеческого капитала на селе является миграционный отток из сел молодежи и лиц трудоспособного возраста. Кроме того, качество человеческого капитала зависит как от социально-экономического состояния территории, так и от отраслевых особенностей.

При определении роли человеческого капитала в процессе производства ученые акцентируют внимание на «способности приносить доход» (С. Фишер, Р. Дорнбуш, К. Шмалензи)2, на том, что «содействует росту производительности и качеству его труда и тем самым ведет к росту заработков данного человека» (А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова) (Добрынин и др., 1999). Комплексность этого фактора обеспечивается его влиянием на конкурентоспособность, инновации, технический прогресс, социальное неравенство, качество жизни.

Человеческий капитал может как способствовать развитию сельских территорий, так и служить барьером для этого. Его специфика заключается в том, что он неотъемлем от носителя, включает в себя природные способности человека, стремится к увеличению потенциала для максимизации дохода и используется вместе с другими видами капитала (Якимова и др., 2021). Все это напрямую связано с человеческим капиталом на селе, вызывает острую необходимость повышения его качества, обусловливает научно-теоретическую и практическую ценность темы исследования.

Цель статьи заключается в том, чтобы определить ключевые факторы, влияющие на человеческий капитал сельских территорий Тюменской области, и предложить комплексные рекомендации по его развитию. Методология исследования базируется на системном подходе к анализу результатов интервью, проведенного летом 2021 г. на территории сельских поселений 17 муниципальных районов Тюменской области.

Теоретическая база исследования. Истоки создания теории человеческого капитала можно обнаружить в трудах основоположников классической экономической теории У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо (Антология экономической классики, 1993). У. Петти ввел в научный оборот категорию «живые действующие силы человека» (1940). Позже К. Маркс говорил о рабочей силе как о «совокупности физических и духовных способностей» (2020) (таблица 1).

Перед нами стоит не задача последовательного анализа развития понятия «человеческий капитал», а лишь необходимость показать, как расширятся это понятие, выходя за рамки чисто экономической категории, начиная с того что сам человек рассматривается как вид капитала, затем – его знания и способности, далее этот термин вторгается в сферы морали, культуры, политики и т. д.

Таблица 1 – Экономические теории человеческого капитала1

Table 1 – Economic Theories of Human Capital

|

Представители концепций |

Содержание понятия «человеческий капитал» |

|

Л. Вальрас, А. Маршалл Дж. Мак-Куллох |

Человек |

|

Ф. Лист, Дж.С. Уолш, Дж.С. Милль |

Человеческие способности к труду (образование, квалификация и навыки) |

|

Р. Дорнбуш, С. Фишер, К. Шмалензи |

Знания, умения, способность к труду + физические свойства человека + духовно-мировоззренческие особенности человека |

|

Т. Шульц, Г. Беккер |

Знания, умения, навыки и способность к производительному труду (Юдина, 2010) |

|

Л. Эдвинссон, М. Мэлоун |

Совокупность знаний, практических навыков и творческих способностей + моральные ценности компании, культура труда и общий подход к делу (Эдвинссон, Мэлоун, 1999: 434–436) |

|

Л. Туроу |

Экономическая способность + уважение к политической и социальной стабильности, что приобретается в результате соответствующего воспитания и образования (Мосейко, Фролова, 2014; Thurow, 1970) |

В России интерес к теории человеческого капитала обозначился в 90-х гг. XX в. М.М. Критский рассматривает человеческий капитал как «всеобще-конкретную форму человеческой жизнедеятельности» (1991: 17). Б.В. Корнейчук акцентирует внимание на том, что человеческий капитал – это «совокупность качеств индивида» и «измеряется величиной инвестиций в образование, здоровье и т. д.» (2006: 382). А.И. Добрынин утверждает, что человеческий капитал – это «совокупность всех атрибутивных качеств и свойств, производительных способностей и сил, функциональных ролей и форм, рассматриваемых с позиции системной целостности» (Добрынин и др., 1993: 4). Раскрывая педагогический смысл теории человеческого капитала, Т.А. Юдина обращает внимание на то, что «введение понятия “человеческий капитал” в педагогическую теорию и практику позволяет разрешить один из фундаментальных педагогических вопросов – о цели» (Юдина, 2010: 338) современного российского образования (Грязных, Суворова, 2007). В этот перечень можно включить еще работы С.А. Дятлова, И.В. Ильинского, Р.И. Капелюшникова, В.Т. Марцинкевича.

Стоит отметить, что понятие «человеческий капитал» выходит за рамки чисто экономической категории. В частности, оно активно рассматривалось и социологами. У П. Бурдьё категория «культурный капитал» (отчасти «символический капитал») наиболее близка понятию «человеческий капитал». Дж. Коулман рассматривал связь социального и человеческого капитала, утверждая, что без социального капитала в семье невозможен рост человеческого капитала у последующего поколения, который проявляется в навыках и знаниях (2001).

Все социологические теории можно разделить на две группы. К первой относятся работы, в которых акцент делается на улучшении условий жизни человека и качестве населения (А. Кемпбелл, С. Коул, А. Печчеи, А.М. Нагимова, Н.М. Римашевская, Я.И. Рубин и др.). А. Печчеи начинает говорить о качестве населения как одном из важнейших ресурсов человечества (1975: 34). А. Кемпбелл рассматривал категорию «субъективное качество жизни». С. Коул, Я. Майлз придерживались концепции человеческого развития.

Вторую группу составляют работы, где особое внимание концентрируется вокруг идеи совершенствования человека, в частности концепции человеческого потенциала (А. Сен, Н.Б. Баркалова, Т.И. Заславская и многие другие). А. Сен в работе «Развитие как свобода» анализирует два подхода: «человеческий капитал» и «потенциальные возможности»: «Оба подхода на первый взгляд ставят “человеческое” в центр внимания», но «человеческий капитал» фокусируется на человеческой деятельности, которая наращивает доход, а «потенциальные возможности» – на фундаментальной свободе, которая позволяет «жить в соответствии с нашими представлениями о ценностях», а также обеспечивает расширение реального выбора, предоставляемого человеку (2004). Если человеческий капитал понимать в «зауженном» варианте, то «теория, основанная на человеческом капитале, становится частью более емкого подхода с позиций человеческих возможностей, охватывающего как прямые, так опосредованные следствия умений и поступков человека» (Сен, 2004: 320–321), происходит расширение понятия «человеческий капитал» до понятия «человеческий потенциал». Т.И. Заславская утверждает, что человеческий потенциал – это интегральная характеристика жизнеспособности общества2.

Постепенно наряду с изучением качеств человека, приносящих доход, появляются теории, фокусирующие внимание на социальных группах, которые коллективно способствуют увеличению капитала. Речь идет прежде всего о профессиональных группах. Например, Т. Веблен пишет о том, что власть должна принадлежать технократам (научно-техническим специалистам, инженерно-техническим интеллигентам), которые, являясь прогрессивной силой, способны не только увеличивать капитал, но и изменять общество, опираясь на идеалы производительности (1984).

Если говорить о специфике развития человеческого капитала в сельской местности, то необходимо констатировать, что данный аспект недостаточно изучен. Из существующей литературы по этому вопросу стоит обратить внимание на монографию С.В. Подгорской, Г.А. Бахматовой «Человеческий капитал сельских территорий: потенциал, проблемы, перспективы: монография» (2020). Небезынтересна статья О.О. Ведьмановой, Н.Г. Конокотина, А.П. Огаркова, А.В. Севостьянова «Человеческий капитал сельских территорий» (2019). При этом исследование качества человеческого капитала и перспектив развития сельских территорий является актуальным по нескольким основаниям. Поскольку человеческий капитал – это «совокупность знаний, умений и навыков, используемых для удовлетворения потребностей человека и общества (способность к трудовой деятельности, долговременный экономический ресурс, совокупность качеств, определяющих производительность и являющихся источником дохода для индивида, его семьи, общества)»1, то, во-первых, имеет место корреляция между производительностью труда и уровнем образования, компетентностью сельских жителей; во-вторых, труженики с высоким уровнем образования имеют больше возможностей для трудоустройства и получения высокой заработной платы; в-третьих, образованные и квалифицированные люди способствуют развитию предпринимательства и созданию благоприятной среды для проживания и развитию сельской экономики. Именно накопленный опыт, знания, навыки и умения людей выступают фактором устойчивого экономического роста, на который, по оценке Всемирного банка, приходится 64% мирового богатства2.

Метод и результат . Чтобы определить ключевые факторы, влияющие на человеческий капитал сельских территорий Тюменской области, в июле 2021 г. была проведена серия полу-структурированных интервью на территории 17 муниципальных районов. Участниками интервью стали 90 человек, из которых 5 – главы муниципальных районов, 15 – сотрудники управлений сельского хозяйства муниципальных районов, 15 – главы сельских поселений, 27 – предприниматели, 28 – представители общественности. Всем им были заданы вопросы, связанные с организацией питания на территории районов, практиками использования ресурсов территории, управлением территориальным развитием, барьерами и перспективами развития территории, на которой они проживают.

Результаты интервью обработаны экспертами по принципу SWOT-анализа, выделены ключевые факторы сильных и слабых сторон, возможностей и угроз территориального развития. Так как интервью представляют собой связное изложение респондентом своего видения ситуации, на их основе возможно определение связей между факторами и их силы. Сила фактора обусловлена количеством связей, чем больше связей имеет фактор, тем больше процессов он определяет или выступает как эффект других факторов. На основании мнения экспертов стало возможно обозначение направленности связей, находящихся под влиянием или влияющих на другие связи.

Стоит отметить, что метод SWOT-анализа применяется не только для оценки конкурентоспособности предприятия в экономических науках, но и для управления территориями, выявления проблем социально-экономического развития территории, определения мер регулирования, а также стратегических задач (Вицелярова, Горовой, 2021; Тимонина, Медведева, 2023). Так, в Методических рекомендациях по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации (приказе Минэкономразвития) прямо предписано использовать SWOT-анализа при проведении комплексного анализа социально-экономического положения субъекта Российской Федерации в аналитическом блоке стратегий. В этом же документе SWOT-анализ обозначен как метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды социальноэкономического развития субъекта Федерации и разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Таким образом, использование метода SWOT-анализа для установления ключевых факторов, влияющих на человеческий капитал сельских территорий Тюменской области, вполне оправданно, он может быть применен в рамках специальности «социология управления», которая в том числе включает изучение процессов регионального и муниципального управления.

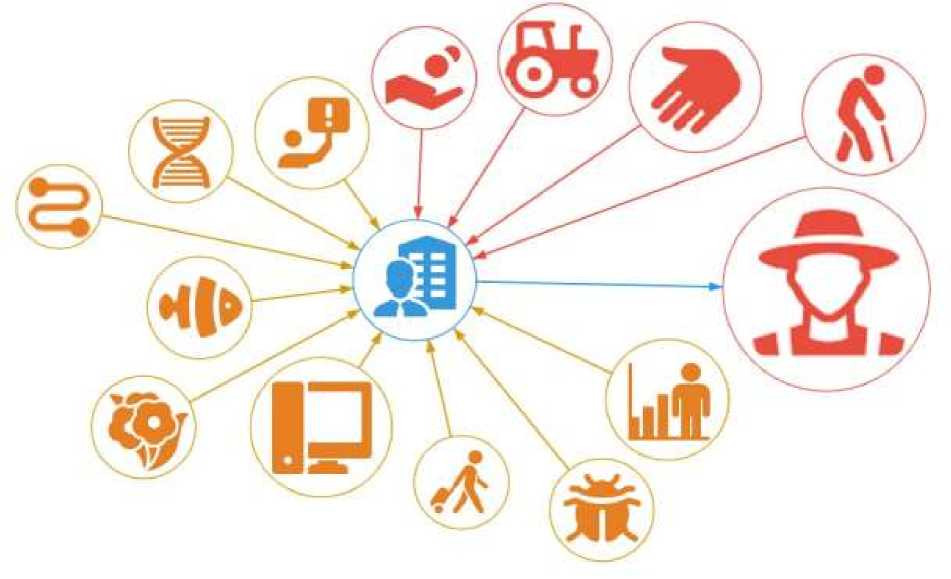

Всего выделено 72 фактора, распределение между которыми было следующим: сильные стороны – 14, слабые стороны – 23, возможности – 17, угрозы – 18. Низкое качество человеческого капитала стало самым значимым фактором среди слабых сторон регионального развития. Этот фактор связан с 14 другими факторами, что позволяет анализировать его в комплексе (рисунок 1).

Рисунок 1 – Факторы, связанные с качеством человеческого капитала

Figure 1 – Factors Related to the Quality of Human Capital

На основании анализа графа мы можем заключить, что качество человеческого капитала связано с 5 факторами угроз для регионального развития (таблица 2). Сильнейшим из них является отсутствие работников и предпринимателей на селе, который, в свою очередь, связан с 21 фактором. Другие значимые факторы – старение населения (имеет 14 связей с другими факторами) и отсутствие системной поддержки сельхозпроизводителей (14 связей).

Таблица 2 – Угрозы регионального развития, связанные с низким качеством человеческого капитала

Table 2 – Threats to Regional Development Associated with Low Quality of Human Capital

|

Обозначение |

Угрозы |

|

S: |

Отсутствие предпринимателей и работников на селе («кормить» город некому) |

|

Отток молодежи, старение населения |

|

|

Отсутствие системной поддержки производителей различной продукции |

|

|

& |

Сельхозобразование не подразумевает обучение новым технологиям |

|

Подрыв принципов социальной справедливости в результате иждивенчества |

Кроме того, качество человеческого капитала связано с 9 факторами – возможностями для регионального развития (таблица 3). Наиболее перспективными из возможностей региона, связанных с развитием человеческого капитала, являются цифровизация (18 связей с другими факторами) и общественное влияние (14 связей).

Обсуждение результатов. Анализ ключевых факторов, влияющих на человеческий капитал сельских территорий Тюменской области, показывает, что регион не является исключением по значимости качества человеческого фактора. К сожалению, это фактор отмечен экспертами как слабая сторона регионального развития. Анализ связей данного фактора с другими позволяет выявить содержание этого опасного явления и предложить комплексные рекомендации по развитию человеческого капитала. К основным проблемам, связанным с качеством человеческого капитала, в Тюменском регионе относятся старение предпринимателей и отказ молодежи возвращаться в сельскую местность. Несмотря на возможности сельских территорий, молодежь стремится уехать в город, считая городской образ жизни предпочтительным. Стоит обратить внимание также на отсутствие семейной преемственности среди малых и средних сельхозпроизводителей. Препятствует устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий отсутствие достаточного количества высококвалифицированных специалистов в области IT-технологий и необходимых компетенций в этой области у сельхозпроизводителей.

Таблица 3 – Возможности регионального развития, связанные с повышением качества человеческого капитала

Table 3 – Regional Development Opportunities Related to Improving the Quality of Human Capital

|

Обозначение |

Возможности |

|

Цифровизация, автоматизация сельского хозяйства |

|

|

й |

Тиражирование биологических методов борьбы с вредителями |

|

н|» |

Реальный опыт разведения и производства рыбы в промышленных масштабах |

|

Работа по созданию центра селекционирования генов |

|

|

Работа на селе вахтовым методом |

|

|

Переработка дикоросов |

|

|

Развитие туризма (сельского, экотуризма) |

|

|

Устойчивый спрос на сельхозпродукцию |

|

|

[11# |

Возможность общественного регулирования социально-экономического развития |

К снижению качества человеческого капитала приводит и стремление жить, рассчитывая на помощь со стороны других людей и государства. Социальное иждивенчество «предполагает использование общего блага в личных целях в ущерб общественным интересам» (Мосейко, Фролова, 2014: 103). По мнению экспертов (представителей власти, предпринимателей и общественников), иждивенчество – распространенный феномен на селе. Среди его причин можно выделить исторически сложившиеся факторы, например сформировавшуюся патерналистскую модель социального государства. В ней роль отца играет государство, которое стремится обеспечить равный, приемлемый уровень жизни для всех граждан. Система поддержки, с одной стороны, помогает тем, кто не может по ряду причин обеспечить себе минимальный уровень жизни, а с другой – формирует социальное иждивенчество. Расширяющиеся программы социальной поддержки создают благоприятные условия для социального иждивенчества, которое начинает восприниматься как норма (скрывая свои доходы, граждане получают социальные пособия). Люди полагают, что имеют право на эти блага в силу обстоятельств, в которых они оказались. Точнее, иждивенчество формируют непроработанный алгоритм и отсутствие экспертной оценки реализации механизмов социальной поддержки (Мосейко, Фролова, 2014: 106).

Указанные проблемы связаны с людьми, их мотивацией, ценностями и экономической деятельностью и могут быть преодолены путем создания социально-экономических условий для «взращивания» активной молодежи на селе – обучения, самореализации и закрепления на сельской территории. Без комплексного решения описанных вопросов невозможно выполнение Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Комплексное развитие сельских территорий” и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», направленного на сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3 % в 2025 г.1 Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» предполагает поддержание качества человеческого капитала за счет достижения соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 % в 2025 г. и повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 % в 2025 г.

Перспективной формой повышения качества человеческого капитала является создание новых рабочих мест (Жеребятьева, Кононов, 2022). Наиболее перспективными производствами в Тюменском регионе являются переработка дикорастущих растений, развитие экотуризма, переработка и разведение рыбы. Для повышения качества человеческого капитала нужно совершенствовать систему образования, популяризировать сельский образ жизни, тиражировать примеры успешных сельскохозяйственных проектов. Кроме того, необходимы создание ощущения стабильности, системная поддержка сельхозпроизводителей, обеспечивающая выполнение тактических и стратегических задач и поощряющая возможность создания трудовых династий. Не лишена оснований и другая возможность – работа на селе вахтовым методом, которая позволит решать проблему притока специалистов. Безусловно, создание трудовых сельских династий – наиболее предпочтительный вариант решения проблемы, поскольку данный способ формирует социально ответственное поведения населения на территории. Такое поведение подразумевает активное участие людей в развитии местности (например, благотворительный фонд «Наше время» пгт. Голышма-ново), что делает ее привлекательной для притока новых специалистов.

Однако отметим, что попытка повлиять на привлечение молодых людей на село через реализацию социальных программ показывает следующее: люди не готовы связать свою жизнь с сельской территорией и воспринимают ее как временный этап в профессиональной карьере. Вахтовый метод работы может решить проблему кадров, но восприятие людьми данной территории как места для заработка не приводит к долгосрочному, устойчивому развитию региона, поскольку отношение к временному, непостоянному не формирует бережливого отношения к земле, отпадает и необходимость сохранять территорию для будущих поколений. Нужно изменить содержание и методику обучения в аграрных вузах, координацию действий по подготовке кадров (Петти, 1940: 43), поскольку требуется иное качество обучения специалистов, включающего в себя не только инновационные компетенции, но и формирование чувства места, без которого невозможно закрепление на земле.

Важным моментом развития села является устойчивый спрос на сельскохозяйственную продукцию, который, в свою очередь, делает перспективным создание центров по селекционированию генов и методов борьбы с вредителями. Открытие подобных центров не только будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов на село, но и уменьшит количество работников.

Относительно специалистов в сфере цифровых технологий нужно отметить, что в рамках платформы «Цифровое сельское хозяйство» предусмотрен модуль «Земля знаний»1, который является образовательной средой и предназначен для дистанционного обучения кадров для сельскохозяйственных предприятий. Цифровизация сельского хозяйства без IT-специалистов невозможна, а поэтому необходима подготовка высококвалифицированных сотрудников для отрасли, что будет способствовать решению проблемы человеческого капитала, созданию новых рабочих мест, привлечению молодых специалистов с высокой квалификацией в сельское хозяйство.

Преодолеть проблему старения предпринимателей можно только комплексно закрепляя молодежь на земле, мотивируя ее продолжать дело своих предков и односельчан, поддерживая трудовые династии. Необходимо уделить особое внимание выстраиванию системы непрерывного аграрного образования (семья – дошкольное учреждение – школа – вуз – производство), имеющей целью воспитание любви к малой родине наряду с формированием компетенций инновационной сельскохозяйственной деятельности. В Тюменской области концепцию непрерывного агрообразования разрабатывает и реализует ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья.

Существуют и другие способы привлечения молодежи на село, например за счет волонтерских и общественных организаций, развивающих социальную инфраструктуру, занимающихся благоустройством, организующих досуг детей и молодежи. Национальные и культурные традиции создают дополнительные возможности для развития культурной сферы, сельского и этнографического туризма.

Тюменская область располагает большими ресурсами для развития сельского предпринимательства: есть плодородные земли, реки и озера для развития рыболовства, болота и леса для сбора и переработки дикоросов, медоносные луга и др. Весь этот потенциал природных факторов остается нереализованным, хотя может оказаться привлекательным для молодежи и удобным для ведения бизнеса (Корнильцева, Лысенко, 2000). Устойчивый спрос на сельскохозяйственную продукцию и необходимость цифровизации сельскохозяйственного производства – это возможности, которые нельзя реализовать без решения комплекса обозначенных проблем.

Выводы . Таким образом, на основе анализа интервью возможно предложить следующие комплексные рекомендации для повышения качества человеческого капитала и развития сельских территорий Тюменской области.

-

1. Совершенствование системы аграрного образования. Во-первых, нужно формировать компетенции, позволяющие разрабатывать и применять новые подходы, методы и технологии в сельском хозяйстве, включая цифровизацию и автоматизацию сельскохозяйственных процессов. Необходимо также готовить специалистов в областях хранения и безопасности сельскохозяйственной продукции, агроклимата, мониторинга, зеленых технологий. Во-вторых, нужно выстраивать непрерывное аграрное образование начиная с семьи и детского сада, далее – школы и вузы. Более того, непрерывность образования означает, что после вуза оно продолжается в виде образовательных лекториев (например, для предпринимателей целесообразно обеспечить знакомство с новыми технологиями), мастер-классов, тиражирования удачных бизнес-кейсов. В-третьих, важно воспитать любовь к малой родине и сформировать понимание необходимости заботы о родной местности. Все это поможет подготовить специалистов, которые смогут эффективно работать в сельском хозяйстве и способствовать его развитию.

-

2. Развитие системной поддержки сельскохозяйственных производителей. Данная мера включает в себя финансовую, техническую и информационную поддержку. Финансовая поддержка – это субсидии, кредиты, гранты для развития сельского хозяйства. Необходимо обеспечить доступ к финансовым инструментам, например страхованию рисков в сельхозпроизводстве или созданию инвестиционных фондов, которые помогут производителям преодолевать непредвиденные ситуации. Техническая поддержка включает свободный доступ к современным технологиям, оборудованию и инфраструктуре, например создание специализированных центров (лабораторий), которые обеспечат сельскохозяйственных производителей качественными семенами, удобрениями и пр. Информационная поддержка предполагает открытие информационных площадок, где производители смогут обмениваться опытом, устанавливать контакты с потенциальными покупателями, где будет предоставляться актуальная информация о рынке сельскохозяйственных товаров. Такая поддержка не только создаст ощущение стабильности, но и обеспечит решение как тактических (временных) задач, так и стратегических (долгосрочных).

-

3. Создание положительного имиджа сельского образа жизни. Позитивный имидж сельского образа жизни и его популяризация, тиражирование кейсов успешных сельхозпроизводителей как нового образа успешного человека помогут изменять восприятие сельской жизни, привлекать новых людей в сельское хозяйство и способствовать развитию этой отрасли.

-

4. Организация новых рабочих мест. Создание новых мест и условий для интересной работы обеспечит устойчивое развитие села и приведет к следующим эффектам: закрепление молодежи на селе, поощрение возможности передавать свое дело из поколения в поколение, мотивируя молодых продолжать дело предков. Этому может способствовать развитие новых производств (например, экотуризма, переработки дикоросов, разведения рыбы и пр.), открытие центров селекционирования, сельскохозяйственных кооперативов, бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства в сельской местности, развитие строительной сферы на селе и др. Кроме того, необходимо организовать площадки для инвесторов, на которых выставлялись бы сельскохозяйственные бизнес-идеи, осуществлялись бы поддержка и стимулирование стартапов в области сельского хозяйства.

Все перечисленное приведет к повышению качества человеческого капитала, будет способствовать устойчивому развитию современного села (хотя это системная и долговременная работа), сформирует активную социальную позицию сельских жителей, механизмы ответственного общественного управления социально-экономическим развитием сельской местности.

Список литературы Качество человеческого капитала и перспективы развития сельских территорий

- Антология экономической классики / сост. и авт. предисл. И.А. Столяров: в 2 т. М., 1993. Т. 1. 474 с.

- Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 367 с.

- Ведьманова О.О., Конокотин Н.Г., Огарков А.П., Севостьянов А.В. Человеческий капитал сельских территорий // Московский экономический журнал. 2019. № 11. С. 453–458. https://doi.org/10.24411/2413-046Х-2019-10194.

- Вицелярова К.Н., Горовой А.А. SWOT-анализ муниципального образования Брюховецкий район и перспективы его социально-экономического развития // Вестник Академии знаний. 2021. № 47 (6). С. 71–74. https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-6-71-74.

- Грязных Д.В., Суворова Л.Г. Учебно-воспитательное дело философии // Православие, образование и воспитание в XXI в.: VI Рождественские образовательные чтения: материалы всерос. науч.-практ. конф. / под ред. С.К Туренко. Тюмень, 2007. С. 134–136.

- Добрынин А.И., Дятлов С.А., Коннов В.А., Курганский С.А. Производительные силы человека: структура и формы проявления. СПб., 1993. 164 с.

- Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб., 1999. 309 с.

- Жеребятьева Н.В., Кононов А.С. Анализ перспектив зеленого устойчивого развития в сельских поселения (на примере Тюменской области) // Климатические изменения и «зеленые» технологии в ландшафтной среде: материалы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. И.А. Байраков. Грозный, 2022. С. 42–47. https://doi.org/10.36684/72-1-2022-42-47.

- Корнейчук Б.В. Информационная экономика: теоретические основы, модели, функционирование, статистика. М., 2006. 394 с.

- Корнильцева Е.Г., Лысенко В.В. Актуальные проблемы национально-смешанных поселений Обского Севера // Этносоциальные процессы в Сибири: тематический сборник. Вып. 3 / отв. ред. Ю.В. Попков. Новосибирск, 2000. С. 101–105.

- Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121–139.

- Критский М.М. Человеческий капитал. Л., 1991. 117 с.

- Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / пер. с нем. И.И. Скворцов-Степанов. М.; СПб., 2020. 718 с.

- Мосейко В.В., Фролова Е.А. Социальное государство vs социальное иждивенчество // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 8 (149). С. 102–107.

- Петти В. Экономические и статистические работы. М., 1940. 324 с.

- Печчеи А. Человеческие качества. М., 1975. 312 с.

- Подгорская С.В., Бахматова Г.А. Человеческий капитал сельских территорий: потенциал, проблемы, перспективы: монография. Ростов н/Д., 2020. 99 с.

- Сен A. Развитие как свобода. М., 2004. 432 с.

- Тимонина А.А., Медведева О.С. SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования // Интернаука. 2023. № 18-6 (288). С. 68–70.

- Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании // Новая постиндустриальная волна на Западе / под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999. С. 433–451.

- Юдина Т.А. Педагогический смысл теории человеческого капитала // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. № 11-1. С. 336–339.

- Якимова Т.Б., Громова А.С., Потехина Н.В., Шулинина Ю.И. Проблемы воспроизводства человеческого капитала в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 3-1. С. 120–125. https://doi.org/10.17513/vaael.1620.

- Thurow L. Investment in human capital. Belmont, 1970. 115 p.