Качество молока коров плановых пород на юге Красноярского края

Автор: Федорова Е.Г., Флоренсова Б.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Животноводство

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется красно-пестрая порода коров на юге Красноярского края, которая обладает лучшими качественными показателями молока для производства белковых продуктов по сравнению с голштинизированными помесями черно-пестрой породы.

Красно-пестрая порода коров, молоко, белковые продукты, качество

Короткий адрес: https://sciup.org/14083690

IDR: 14083690 | УДК: 637.05

Текст научной статьи Качество молока коров плановых пород на юге Красноярского края

В настоящее время проблема качества сырого молока является актуальной для молочного подкомплекса Российской Федерации. В первую очередь это относится к содержанию белка в молоке. Во многих регионах нашей страны наблюдаются низкие значения данного показателя, что, по мнению ряда ученых, связано с многолетней селекционно-племенной работой с дойным стадом только на повышение продуктивности и жирности молока [1,2].

Второй стороной проблемы является тенденция снижения традиционно сложившегося спроса населения на жирномолочные продукты и, напротив, увеличения спроса на белково-молочные. В связи с этим происходит переориентация молочной промышленности на переработку цельного молока в белковые продукты. Однако технология данных продуктов, особенно сыра, является сложной и предъявляет более высокие требования к качеству молока [3].

Кроме того, в последние годы в ряде регионов России, в том числе и в Красноярском крае, используются новые породы и типы скота, полученные в основном путем скрещивания симментальской, чернопестрой пород с голштинским скотом, которые отличаются хорошо выраженным молочным типом и имеют высокую продуктивность. Однако породы недостаточно изучены по белковому составу и структурнокоагуляционным свойствам молока [4, 5].

Для решения данных проблем были подобраны две группы коров-аналогов (по 30 гол. в каждой) красно-пестрой породы (ЗАО «Тагарское» Минусинского района) и помеси черно-пестрой и голштинской пород (ЗАО «Сибирь» Шушенского района Красноярского края). Все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.

У отобранных коров изучали молочную продуктивность, физико-химические показатели, структурнокоагуляционные свойства молока, фракционный состав казеина и аминокислотный состав белков молока. Молочная продуктивность и физико-химические показатели исследуемого молока представлены в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что удой за 300 дней лактации у красно-пестрой породы превосходил на 90 кг помесей. По физико-химическим показателям наблюдалась такая же тенденция: превосходство краснопестрой породы над помесями по массовой доле жира составляло 0,11 %, по массовой доле белка - 0,25 %, по показателям плотности и титруемой кислотности соответственно 0,3 кг/м3 и 0,3°Т.

Молочная продуктивность и физико-химические показатели исследуемого молока

Таблица 1

|

Показатель |

Порода |

|

|

Красно-пестрая |

Помеси черно-пестрой и голштинской |

|

|

Удой за 300 дней лактации, кг |

3422±0,05 |

3512±0,03 |

|

Массовая доля жира, % |

3,88±0,07 |

3,77±0,05 |

|

Массовая доля белка, % |

3,16±0,03 |

2,91±0,08 |

|

Плотность, кг/м3 |

1027,4±0,05 |

1027,1±0,04 |

|

Кислотность, °Т |

17,0±0,17 |

16,7±0,22 |

Содержание жира в молоке обеих пород (красно-пестрой и помесей) превышало общероссийскую базисную норму соответственно на 0,48 и 0,37 %. Содержание белка в молоке помесей было меньше общероссийской базисной нормы на 0,09 %, в молоке коров красно-пестрой породы данный показатель соответствовал норме. Это говорит о высоких стоимостных характеристиках молока по жирномолочности и низких по белково-молочности.

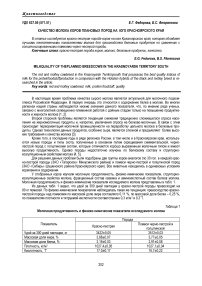

Учитывая, что при производстве белково-молочных продуктов большое значение имеет количество отдельных фракций казеина в молоке, нами был проведен анализ его основных фракций (α, β и γ). Результаты исследований приведены на рис. 1.

Как видно из данных рис. 1, сумма наиболее ценных фракций казеина (α+β) оказалась выше в молоке коров красно-пестрой породы (90,84 %), что больше на 3,98 %, чем в молоке помесных коров. Причем коровы красно-пестрой породы имели самый высокий процент a-фракции казеина в молоке (38,36 %), что выше на 4,54 % в сравнении с данными по помесям черно-пестрой породы. Различия по содержанию в-фракции казеина были незначительные и составляли 0,56 % в пользу помесных коров. Последняя порода имела высокое содержание немицеллярного Y-казеина (13,14 %). По этой фракции ее превосходство составило 3,98 %.

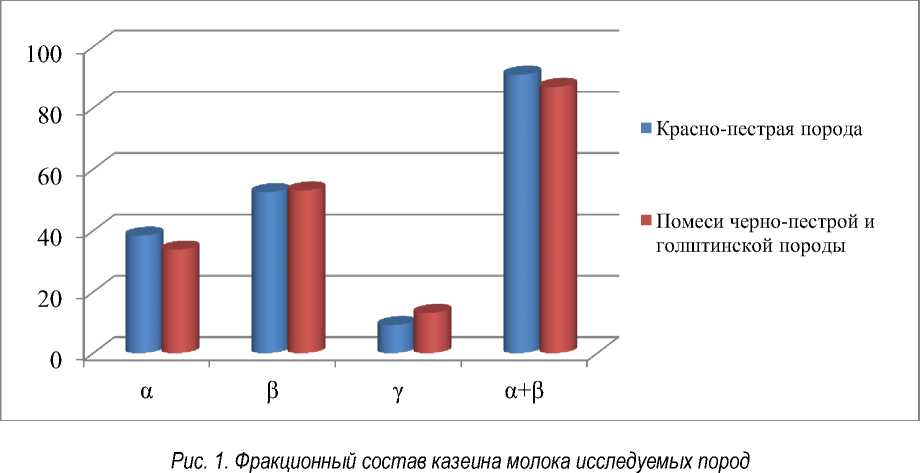

Важным показателем при переработке молока-сырья в белковые молочные продукты является его аминокислотный состав. Результаты исследований приведены на рис. 2.

Помеси черно-пестрой и голштинской породы

Красно-пестрая порода

Рис. 2. Содержание аминокислот в молоке коров исследуемых пород

Общая сумма аминокислот, в том числе незаменимых, оказалась выше в молоке коров краснопестрой породы (31,20 и 12,88 г/л), что больше соответственно на 2,8 и 1,66 г/л, чем в молоке помесных коров. Это говорит о биологической полноценности молока, полученного от коров красно-пестрой породы.

Практика работы молочных предприятий показывает, что способность молока к сычужному свертыванию является важным технологическим свойством, влияющим на выход и качество многих молочных продуктов. Продолжительность свертывания молока в зависимости от породной принадлежности представлена в табл. 2.

Доля молока по продолжительности свертывания, %

Таблица 2

|

Тип молока по продолжительности свертывания, мин |

Порода |

|

|

Красно-пестрая |

Помеси черно-пестрой и голштинской пород |

|

|

I (до 15) |

7,3 |

5,9 |

|

II (15-40) |

72,6 |

65,9 |

|

III (более 40) |

20,1 |

28,2 |

Как видно из табл. 2, лучшими показателями по времени свертывания характеризовалось молоко коров красно-пестрой породы. В нем доля молока с желательным II типом свертывания составила наибольшее количество (72,6 %), а I и II типов – наименьшее (7,3 и 20,1 % соответственно).

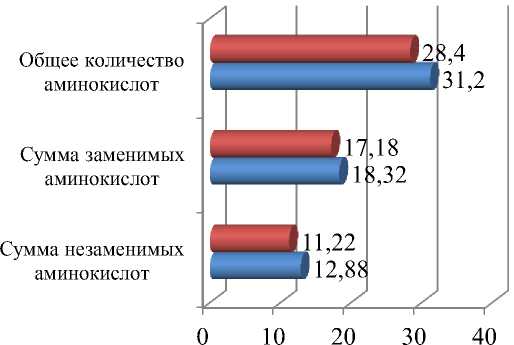

Не менее важными свойствами, используемыми в молочной промышленности, наряду с типом свертывания молока, определяемой общей продолжительностью свертывания являются фазы коагуляции и гелеобразования.

Определение момента начала гелеобразования в молоке является актуальной задачей как для научных исследований, так и для контроля технологических процессов в промышленности. Достаточно отметить, что точное определение начала свертывания непосредственно в сырной ванне может в принципе позволить автоматически корректировать график технологического процесса при изменении физико-химических показателей молока как с целью экономии молокосвертывающих препаратов, так и продолжительности производства сыров. В связи с этим нами дополнительно изучались, помимо общей продолжительности свертывания, изменения ее фаз коагуляции и гелеобразования в молоке опытных групп коров. Результаты исследований представлены на рис. 3.

■ Красно-пестрая порода ■ Помеси черно-пестрой и голштинской породы

Рис. 3. Общая продолжительность свертывания, фаз коагуляции и гелеобразования в молоке коров опытных групп, мин

Как видно из рис. 3, молоко, полученное от красно-пестрых коров, отличалось от помесных черно-пестрых лучшей продолжительностью свертывания, наступлением фаз коагуляции и гелеобразования (соответственно на 2,8; 2,3; 0,6 мин), что говорит о сыропригодности молока, полученного от красно-пестрой породы.

Таким образом, наши исследования позволяют заключить, что исследуемые свойства молока определяются породой коров: красно-пестрая порода скота характеризуется лучшими технологическими свойствами молока по сравнению с помесными коровами черно-пестрой породы. Поэтому при переработке молока в высокобелковые молочные продукты следует учитывать породный фактор.