Качество жизни населения: системное видение

Автор: Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 2 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены современные представления о «качестве жизни» (QOL). Проанализированы некоторые из параметров (индикаторов) QOL, использованных для подготовки рейтинга российских регионов по качеству жизни населения. Рассмотрено распределение QOL по территории Волжского бассейна. Обсуждаются методы системного подхода и процедура «модельного штурма» для получения интегративных показателей качества жизни населения в рамках представлений Р. Костанцы с соавторами (см. выше переведенную статью).

Качество жизни, рейтинг, население России, волжский бассейн, системный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/148322406

IDR: 148322406 | УДК: 304.444 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10404

Текст научной статьи Качество жизни населения: системное видение

Над бегунами часто посмеиваются, мол, эти на многое готовы, лишь бы жить подольше, но я думаю, что большинство людей бегают вовсе не поэтому. Им важно не продлить свою жизнь, а улучшить её качество.

Харуки Мураками , 2007 «О чем я говорю, когда говорю о беге» (Мураками, 2019, глава 4, с. 132)

Качество жизни (Quality of Life, QOL) - междисциплинарное понятие, охватывающее (по определению ВОЗ) физическое, психологическое, эмоциональное и социальное здоровье человека, основанное на его восприятии своего места в жизни общества (см., например, [Окрепи-лова, Венедиктова, 2010]). Показатель QOL характеризуется параметрами социальнодемографических, экономических условий, системы здравоохранения, образования, состояния окружающей среды, условиями проживания, занятостью, возможностью реализации конституционных прав и др.

Тот факт, что до сих пор нет единого (общепринятого) определения понятия «качество жизни» свидетельствует только о том, что мы имеем дело со сложной системой (Флейшман, 1982; Розенберг, 2013), не менее сложной, чем сама Жизнь, определения которой до сих пор также нет.

На сегодня известно более 150 методик оценок QOL – разного рода индексы качества жизни (характеризующие весьма субъективные оценки этого качества), социологические опросы, официальная статистика, интегральные показатели (Ушаков, 2005; Окрепилова, Венедиктова, 2010). В качестве примера рассмотрим одну из них.

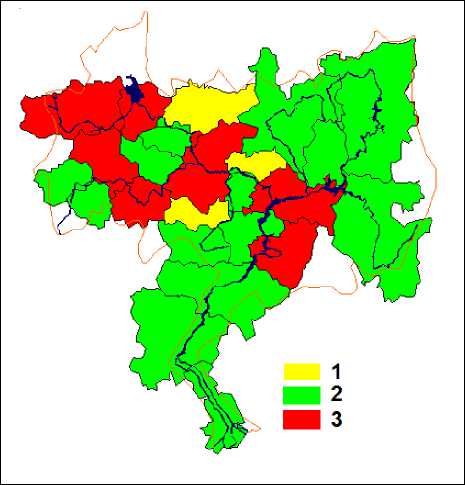

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК1 подготовило рейтинг российских регионов за 2019 г. по каче- ству жизни населения. Этот рейтинг – попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по более широкому спектру индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности (Старостина, 2020); см. табл. 1.

При расчете рейтингов для территорий авторы использовали 10 основных параметров:

-

• оборот розничной торговли на душу населения («весовой» коэффициент – 20%);

-

• соотношение средней зарплаты в регионе и стоимости одного м2 жилья (5%);

-

• соотношение просроченной задолженности по

кредитам, предоставленным физическим лицам, и средней зарплаты в регионе (7,5%);

-

• доля занятых, имеющих официальные трудовые доходы (7,5%);

-

• соотношение банковских депозитов на душу населения к средней зарплате в регионе (7,5%);

-

• стоимость основных фондов в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта на душу населения (12,5%);

-

• соотношение общей площади жилого фонда в регионе и населения (10%);

забора до обеда…»). Теоретический максимальный взвешенный балл – +7 (Санкт-Петербург и получил эти 7 очков); минимальный (с учетом поправки на «малость» региона) – –2 (самый плохой по качеству жизни регион – это Республика Тыва, –1,79).

Таблица 1. Рейтинг «качества жизни» территорий Волжского бассейна

-

• соотношение численности школьников и численности педагогов (5%);

-

• соотношение численности жителей и численности врачей в регионе (5%);

-

• природно-климатические условия в регионе (климатические зоны; 20%).

Каждый из параметров был эвристически «взвешен». К расчетам была добавлена поправка, которая снижает итоговый балл региона в случае, если численность населения ниже заданного порога (в представленной версии это 10% от населения Москвы; максимальная корректировка индекса вниз для регионов с численностью населения менее 1,2 млн. чел. – 3 балла). При расчете индекса использовались данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Значения каждого показателя для всех регионов ранжировались от наилучшего до наихудшего с последующим присвоением балльных оценок от 1 (наихудший показатель) до 7. Такой подход позволяет соотнести друг с другом показатели, имеющие разные единицы измерения («копать от

|

Регион |

Балл |

|

Астраханская обл. (53)* |

2,68 |

|

Брянская обл. (15)* |

4,30 |

|

Владимирская обл. (28) |

3,71 |

|

Волгоградская обл. (44) |

3,00 |

|

Вологодская обл. (32)* |

3,38 |

|

Ивановская обл. (59)* |

2,43 |

|

Калужская обл. (26)* |

3,79 |

|

Кировская обл. (49) |

2,83 |

|

Костромская обл. (67)* |

1,76 |

|

Курская обл. (19)* |

4,13 |

|

Ленинградская обл. (14) |

4,31 |

|

Липецкая обл. (13)* |

4,55 |

|

г. Москва (2) |

6,10 |

|

Московская обл. (4) |

5,61 |

|

Нижегородская обл. (9) |

4,65 |

|

Новгородская обл. (61)* |

2,32 |

|

Оренбургская обл. (58) |

2,50 |

|

Орловская обл. (50)* |

2,73 |

|

Пензенская обл. (36) |

3,33 |

|

Пермский край (35) |

3,33 |

|

Регион |

Балл |

|

Республика Башкортостан (37) |

3,32 |

|

Республика Калмыкия (81)* |

–0,64 |

|

Республика Коми (46)* |

2,91 |

|

Республика Марий Эл (78)* |

0,56 |

|

Республика Мордовия (70)* |

1,47 |

|

Республика Татарстан (11) |

4,60 |

|

Рязанская обл. (21)* |

4,11 |

|

Самарская обл. (17) |

4,21 |

|

Саратовская обл. (40) |

3,21 |

|

Свердловская обл. (10) |

4,61 |

|

Смоленская обл. (33)* |

3,35 |

|

Тамбовская обл. (30)* |

3,56 |

|

Тверская обл. (20) |

4,11 |

|

Тульская обл. (27) |

3,78 |

|

Удмуртская Республика (52) |

2,71 |

|

Ульяновская обл. (38) |

3,29 |

|

Челябинская обл. (47) |

2,90 |

|

Чувашская Республика (43) |

3,01 |

|

Ярославская обл. (12) |

4,56 |

|

В среднем по РФ |

4,66 |

Примечание . В скобках – место территории в общероссийском рейтинге; * – территории, к которым была применена корректировка баллов вниз из-за низкой численности населения.

Прежде, чем обсуждать результаты, представленные в табл. 1, обсудим некоторые общие моменты «индексологии». Почти во всех областях науки при сопоставлении каких-либо данных, ха- рактеризующих явление или процесс во времени и в пространстве, широкое употребление находят индексы – относительные статистические величины, показывающие, насколько уровень изучаемо- го явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в других условиях. Они олицетворяют попытку («поверить алгеброй гармонию» – относительно просто и практически целенаправленно) рассчитать и соизмерить сложные объекты или системы, состоящие из непосредственно несопоставимых элементов. Полученные на основе индексного метода расчетные показатели могут использоваться в более сложных математических моделях для характеристики развития анализируемых процессов во времени или по территории, для выявления структуры, взаимосвязей и роли отдельных факторов в динамике сложных систем (Диксон и др., 2000). К настоящему времени практически общеупотребительной схемой обобщения данных являются методы, основанные на гипотезе аддитивности индивидуальных вкладов2. Использованный выше показатель «качества жизни» РБК, – пример такого подхода.

В этой ситуации уместен вопрос (Шитиков и др., 2005а,б): насколько справедлива гипотеза аддитивности применительно к такого рода «эвристически назначенным» показателям-индикаторам?

В рамках «индексологии» иногда удается описать тем или иным эвристическим способом именно простые свойства сложных систем . Самый наглядный пример – введение в 1826 г. немецким физиком Г. Омом (Georg Simon Ohm; 1789-1854) без колебаний и особенных теоретических обоснований показателя «сопротивление» путем деления напряжения (в вольтах) электрической цепи на силу тока (в амперах), что позволяет нам в течение уже почти 200 лет успешно пользоваться этой никем не измеренной и имеющей (в данном контексте) сомнительный «реальный» смысл величиной. Или, например, «придуманный» индекс плотности населения , описанный в словаре И.И. Дедю (1990): ( N * B )0,5, где N – численность, В – биомасса организмов. В данном случае обилие (характеризуемое N и В ) является сложной характеристикой сложной системы. И сопротивление Ома, и индекс плотности населения были бы более «реальными», если бы они «вытекали» из некоторой оптимизационной модели (в частности, ( N * B )0,5 является максимумом функции 2/3( N * B )3/2; и какие надо

«заложить» гипотезы, чтобы получить такую зависимость?..) Как доказывает репрезентативная теория измерений (см., например: [Розенберг, 1995; Толстова, 1998; Орлов, 2004]), такие показатели сложных характеристик сложных систем являются, как правило, неаддитивными и их агрегирование нельзя проводить путем расчета средневзвешенных величин.

Можно приводить много примеров того, как «осредняя» несколько исходных показателей и превращая их в агрегированный (интегральный, комплексный) индекс , мы неизбежно сводим все множество информационно насыщенных сигналов к некоторому средневзвешенному узкополосному уровню (« обрезаем все неровности, превращая мир данных в хорошо подстриженную лужайку » [Шитиков и др., 2005б, c. 19]).

Здесь несколько слов следует сказать о том, как мы понимаем «интегративный процесс» при определении качества жизни, чему была посвящена переведенная выше статья Р. Костанцы с соавторами (Costanza et al., 2008). Фактически, в соответствии с рис. 1 из статьи Костанцы с соавторами, предлагается максимально расширять списки человеческих потребностей и субъективных оценок благополучия (кстати, именно последним предлагается уделять повышенное внимание).

Нам представляется, что перечислить все параметры человеческого благополучия и счастья (показатели качества жизни) невозможно. Здесь уместна экологическая аналогия. В экологии известен принцип лимитирующих факторов Ю. Либиха (Justus von Liebig; 1803-1873); если расшифровать его в контексте близком к данной статье, то «до полного счастья всегда чего-то не хватает, чуть-чуть…». Вспомним бессмертного Остапа Бендера и Шуру Балаганова из «Золотого телёнка» (1931 г.):

« – Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.

– Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

– Ладно, – сказал Остап, – получите пятьдесят тысяч » (Ильф, Петров, 1961, с. 347).

Действительно. Перечислить все параметры сложной системы – нельзя. Но можно, синтезировать разнообразную информацию (как объективного, так и субъективного характера), «рассыпан- ную» по отдельным моделям этой системы и вновь полученную, в рамках единой модели, используя, например, процедуру «модельного штурма» (Брусиловский, Розенберг, 1983; Розенберг, 2013; Костина и др., 2016; Костина, 2017). Суть этой процедуры сводится к тому, что с помощью многорядного алгоритма МГУА (метод группового учета аргументов [Ивахненко, 1982]) строится самоорганизующаяся регрессионная модель Y = F(Xi), где Y – это прогнозируемый параметр некоторой сложной системы (например, «качество жизни»); Xi – это либо прогноз этого параметра, полученный с помощью i-го предиктора (моделей, построенных с привлечением разной информации и разных представлений о структуре и динамике исследуемой сложной системы; это могут быть другие модели «качества жизни» – регрессионные, имитационные, самоорганизующиеся и пр.), либо дополнительно измеренная информация о новом параметре. Пусть σi – точность прогнозирования данного параметра предиктором i; наконец, пусть А – матрица исходных эмпирических данных о динамике параметра Y и связанных с ним (тем или иным образом) других параметров, которые использовались для построения различных предикторов (ВВП, ВНП, здоровье населения, продолжительность жизни, индексы человеческого развития, экологического следа и пр. [Костина и др., 2914, 2016]).

В данной постановке нетрудно видеть прямую связь предлагаемой эвристической процедуры с мозговым штурмом метода экспертных оценок: Хi – это мнения «экспертов» (или фактология), а σi – «веса», характеризующие их компетентность. При принятии окончательного решения возможно несколько стратегий: выбор прогноза по максимальной точности σi, построение усредненного прогноза (например, среднеарифметического или средневзвешенного) и т. д. В предлагаемой процедуре модельного штурма для построения «лучшего прогноза» используются методы самоорганизации (в частности, алгоритмы МГУА). Причем, так как в прогнозе участвуют сведения как формального знания (например, сведения о физико-биологических закономерностях функционирования систем), так и неформального (например, качественное прогнозирование отдельными экспертами на основе их опыта, знаний и интуиции или при помощи «придуманных» индексов), то в модельном штурме может реализоваться еще один путь прогнозирования – предсказание на основе новых идей. Действительно, отдельные эксперты, которые на-равне с данными о состоянии среды и прогнозами по различным математическим моделям участвуют в модельном штурме, обладают различным объемом знаний о моделируемой системе и могут исходить в своих прогнозах из новых (часто не общепринятых) и отличных от других исследователей представлений о ее структуре и механизмах функционирования. Как раз в этом и находит свое место «повышенное внимание к субъективным оценкам качества жизни» по-Костанцы.

Представляет интерес и ответ на такой вопрос: приведет ли увеличение числа членов коллектива предикторов к повышению качества (достоверности) «лучшего прогноза»? Выяснению условий, при выполнении которых ответ на этот вопрос оказывается утвердительным, посвящена работа (Брусиловский, Орехов, 1983): улучшения прогноза путем увеличения числа предикторов можно добиться только в том случае, когда вероятность правильного предсказания отдельными предикторами достаточно высока.

Более 50 лет тому назад, во время президентской кампании, тогда еще сенатор Роберт Кеннеди, выступая в Университете Канзаса, произнес ставшие знаменитыми слова (жирным выделена фраза, которая широко «гуляет» по Интернету): «Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans. – Однако валовой национальный продукт не учитывает здоровье наших детей, качество их образования или радость от игры. Он не включает в себя красоту нашей поэзии или силу наших браков, интеллект наших публичных дебатов или честность наших государственных чиновников. Он не измеряет ни наш ум, ни нашу смелость, ни нашу мудрость, ни нашу ученость, ни наше сострадание, ни нашу преданность нашей стране, он измеряет вкратце всё, кроме того, что делает жизнь стоящей ( ради чего стоит жить ). И он может рассказать нам все об Америке, кроме того, почему мы гордимся тем, что мы американцы» (Kennedy, 1968).

Кстати, об этом же размышлял и ставший миллионером Остап Бендер: «И это путь миллионера! – думал он с огорчением. – Где уважение? Где почет? Где слава? Где власть? <…> Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. <…> Пресса не торопилась брать интервью и вместо фотографий миллионеров печатала портреты каких-то ударников, зара- батывающих сто двадцать рублей в месяц» (Ильф, Петров, 1961, с. 349-350).

Казалось бы, непоколебимый тезис экономистов (от возникновения сам о й науки «экономика» до второй трети ХХ века) о том, что «богатство – это цель развития экономики, лишь оно обеспечит полное удовлетворение материальных и духовных потребностей людей», в последние 50 лет стал подвергаться сомнению. Этому в существенной степени способствовало введение в 1972 г. в обиход в качестве государственной философии Королевства Бутан четвёртым королём этой страны Джигме Сингье Вангчук (г. р. 1955; королевская власть – 19722006) представлений о «валовом национальном счастье» (Gross National Happiness, как противопоставление Gross National Product)3. Таким образом, акцент сделан на том, что «счастливым» жителей страны делает не богатство, измеряемое уровнем ВВП или ВНП, а здоровье и благоприятная окружающая среда. Иными словами, кроме оценки качества жизни и «счастья» в долларах (евро, рублях, юанях и пр.), предлагается включать в такую оценку моральные и психологические ценности (см., например, [Gross National.., 2004]).

Все эти «мысли вслух», и все отмеченные недостатки имеют прямое отношение и к рассматриваемому показателю «качества жизни» РБК. Однако, за неимением более качественного и теоретически более корректного показателя, будем пока использовать данный.

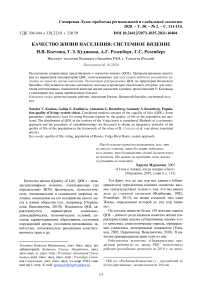

На рис. 1, который в какой-то степени дублирует табл. 1, представлена карта-схема Волжского бассейна с распределением по её территории параметра «качество жизни» РБК. При этом, 13 территорий (во главе с Москвой, Московской, Нижегородской областями, республикой Татарстан и другими экономически развитыми терри- ториями с индексом качества жизни больше 3,85) попадают а зону относительно высокого качества жизни, а территории с индексом меньше 2,24 (республики Калмыкия, Мордовия, Костромская область) – низкого.

Что касается зависимости рейтинга качества жизни от некоторых экологических и социальноэкономических параметров, то наиболее существенными факторами в уравнении регрессии оказались валовый региональный продукт на душу населения (30,4%), густота автомобильных дорог с твердым покрытием (20,9%), общий коэффициент рождаемости (8,2%) и сброс загрязненных сточных вод (3,3%). Интерпретации этих результатов будет посвящена отдельная статья.

Рис. 1. Распределение индекса «качества жизни» по территории Волжского бассейна;

1. – до 2,2; 2. – 2,2-3,9; 3. – больше 3,9.

Завершая эту работу, возникшую как комментарий к переводу статьи Р. Костанцы с соавторами (Costanza et al., 2008), отметим, что качество жизни стало одной из важнейших социальноэкономических категорий. Причем, отличительной особенностью этой категории является то, что она – «интегральная категория, отражающая единство субъективной и объективной оценок различных уровней жизнедеятельности населения в конкретном культурно-историческом контексте» (Окрепилова, Венедиктова, 2010, с. 3). И при её оценке необходимы процедуры для генерализации всех имеющихся данных, подобные «модельному штурму».

Список литературы Качество жизни населения: системное видение

- Брусиловский П.М., Орехов Ю.В. О предсказании событий коллективом предикторов // Преодоление сложности в задачах организации и управления: Межвуз. науч. сб. Уфа: Изд-во Башк. госун-та, 1983. С. 94-96.

- Брусиловский П.М., Розенберг Г.С. Модельный штурм при исследовании экологических систем // Журн. общ. биол. 1983. Т. 44, № 2. С. 254-262.

- Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Гл. ред. Молд. сов. энциклопедии, 1990. 408 с.

- Диксон Д., Скура Л., Карпентер Р.А., Шерман П.Б. Экономический анализ воздействий на окружающую среду. М. : ВИТА пресс, 2000б. 270 с. (Dix-on J.A., Scura L., Carpenter R.A., Sherman P. Economic Analysis of Environmental Impacts. London [UK]: Earthscan, 1994 210 р.).

- Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. Киев: Наук. думка, 1982. 296 с.

- Ильф И.А., Петров Е.П. Золотой телёнок // Соб. сочинений в 5-и т. М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1961. Т. 2. С. 5-386.

- Костина Н.В. Интегральная оценка устойчивого развития территорий Волжского бассейна с применением экспертной информационной системы REGION: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2017. 34 с.

- Костина Н.В., Розенберг Г.С., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Пыршева М.В. «Мозговой штурм» индексов и индикаторов устойчивого развития (на примере территорий Волжского бассейна) // Юг России: экология, развитие. 2016. Т. 11, № 2. C. 32-41.

- Костина Н.В., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р. Показатель «экологического следа» и его взаимосвязь с другими индексами устойчивого развития // Вестн. Самар. гос. эконом. ун-та. 2014. № 9 (119). С. 34-41.

- Мураками Х. О чем я говорю, когда говорю о беге. М.: Эксмо, 2019. 256 с.

- Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с.

- Окрепилова И.Г., Венедиктова С.К. Управление качеством жизни. СПб: СПбГУЭФ, 2010. 104 с.

- Орлов А.И. Эконометрика. М.: Экзамен, 2004. 576 с.

- Розенберг Г.С. Процедуры измерения в системе «основания» экологической теории // Теоретические проблемы экологии и эволюции (Вторые Любищевские чтения). Тольятти: Интер-Волга, 1995. С. 47-57.

- Розенберг Г.С. Введение в теоретическую экологию / В 2-х т.; 2-е изд. Тольятти: Кассандра, 2013. Т. 1. 565 с. Т. 2. 445 с. (свободный доступ: [http://www. ievbras.ru/books/books. html]).

- Розенберг Г.С., Мозговой Д.П., Гелашвили Д.Б. Экология. Элементы теоретических конструкций современной экологии. Самара: Самар. НЦ РАН, 1999. 396 с.

- Старостина Ю. РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни // 2020. [https://www.rbc.ru/ economics/21/07/2020/5f0ece439a79470d37b66efc].

- Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: Ин-фра-М, 1998. 222 с.

- Ушаков И.Б. Качество жизни и здоровье человека. М: Истоки, 2005. 130 с.

- Флейшман Б.С. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982. 368 с.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения: в 2-х кн. М.: Наука, 2005а. Кн. 1. 281 с.; Кн. 2. 337 с.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Костина Н.В. Методы синтетического картографирования территории (на примере эколого-информационной системы «VOLGABAS») // Количественные методы экологии и гидробиологии (сборник научных трудов, посвященный памяти А.И. Баканова). Тольятти: Самар. НЦ РАН, 2005б. С. 167-227.

- Costanza R., Fisher B., Ali S., Beer C., Bond L., Boumans R., Danigelis N.L., Dickinson J., Elliott C., Farley J., Gayer D.E., Glenn L.M.-D., Hudspeth T.R., Mahoney D.F., McCahill L., McIntosh B., Reed B., Tu-rab Rizvi A., Rizzo D.M., Simpatico T., Snapp R. An integrative approach to quality of life measurement, research, and policy // S.A.P.I.EN.S. 2008. V 1, No. 1. [https://journals.openedition.org/sapiens/169].

- Gross National Happiness and Development: Proceedings of the First International Conference on Operationali-zation of Gross National Happiness. Thimphu (Bhutan): The Centre for Bhutan Studies & GNH, 2004. 767 р.

- Kennedy R.F. Remarks at the University of Kansas, March 18, 1968 // 1968. [https://www.jfklibrary.org/learn /about-jfk/the-kennedy-family/robert-f-kennedy/robert-f -kennedy-speeches/remarks-at-the-university-of-kansas-march-18-1968].

- Ura T., Alkire S., Zangmo T., Wangdi K. Provisional Findings of 2015 Gross National Happiness Survey. Thimphu (Bhutan): The Centre for Bhutan Studies & GNH, 2015. 129 р.