Качество жизни у пациентов педиатрического возраста после протезирования митрального клапана

Автор: Горбатых Ю.Н., Наберухин Ю.Л., Левичева Е.Н., Логинова И.Ю., Князькова Л.Г., Омельченко А.Ю., Жалнина Е.В., Стенин В.Г., Углова Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты оценки качества жизни 49 пациентов, которым был протезирован митральный клапан в возрасте от 1 года до 15 лет. Качество жизни оценивалось с помощью анкеты Ноттингемского профиля здоровья. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с протезированным митральным клапаном качество жизни снижено, зависит от вида выполненной операции, функционального класса сердечной недостаточности, толерантности к физической нагрузке, кроме того, имеет прямую корреляцию с уровнем BNP, связано с размерами сердца, фракцией выброса левого желудочка. Выявлено, что протезирование митрального клапана с сохранением подклапанного аппарата способствует повышению качества жизни больных.

Протезирование митрального клапана у детей, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14919525

IDR: 14919525 | УДК: 617-089.844

Текст научной статьи Качество жизни у пациентов педиатрического возраста после протезирования митрального клапана

При лечении пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы ставятся две основные задачи: увеличение продолжительности жизни, улучшение ее качества. Увеличение продолжительности жизни легко измерить количественно, что не всегда можно сказать при оценке качества жизни (КЖ). Повышение качества жизни в настоящее время является не менее, а зачастую более приоритетной задачей, чем просто увеличение ее продолжительности [3, 4]. Согласно рекомендациям ВОЗ, КЖ – есть индивидуальное соотношение человеком своего положения в жизни общества с собственными целями, планами, возможностями и степенью общего неустройства [9]. Таким образом, КЖ – это интегральная характеристика физического, психического и социального функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии, персональных ощущениях.

Зачастую у пациентов с протезированным митральным клапаном после операции сохраняются такие симптомы сердечной недостаточности, как одышка, слабость, повышенная утомляемость, нарушения сердечного ритма, боль в грудной клетке. Усиление этих симптомов существенно ограничивает возможность пациентов жить полноценной жизнью: снижает переносимость физичес- кой нагрузки, а затем и повседневной деятельности, и социальной адаптации. Все это значительно снижает КЖ пациентов. Для оценки эффективности хирургического лечения у больных с протезированным митральным клапаном используются различные инструментальные способы, такие как рентгенография, эхокардиография (ЭхоКГ), пробы с физической нагрузкой. Но ни один из этих методов не может дать интегральную оценку того, как операция протезирования митрального клапана изменяет самочувствие и повседневную жизнь больного, включая физическую, эмоциональную, интеллектуальную сферы деятельности человека. Вследствие чего актуальным является изучение влияния различных способов хирургического лечения на КЖ пациентов с данной патологией [4].

В настоящее время при прогнозировании развития сердечной недостаточности большое значение имеет определение уровня натрийдиуретических пептидов: BNP (brain natriuretic peptide), pro-ANP (atrium natriuretic peptide), синтезируемых в кардиомиоцитах предсердий и желудочков. Эти гормоны обладают высокими показателями чувствительности, специфичности и положительной прогностической ценностью в отношении хронической сердечной недостаточности. По динамике концент- рации данных гормонов можно судить о степени сердечной недостаточности и эффективности проведенного лечения [1].

Многие авторы указывают, что сохранение хордально-папиллярного аппарата при протезировании митрального клапана позволяет оставить неизменной последовательность сокращения стенки желудочка, улучшает сократимость миокарда левого желудочка в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде [2, 6, 7].

Целью данного исследования явилась оценка различных аспектов КЖ с помощью анкеты Ноттингемского профиля здоровья (НПЗ) у пациентов с протезированным митральным клапаном с различной степенью сохранения подклапанного аппарата; сопоставление данных объективного обследования, в том числе рентгенографии, эхокардиографии органов грудной клетки, физической работоспособности (ФРС), уровня BNP, pro-ANP и оценки КЖ по результатам самоанализа в рамках данной анкеты.

Материал и методы

В период 1995–2009 гг. в ННИИПК им. акад. Е.Н. Ме-шалкина выполнено протезирование митрального клапана 121 пациенту педиатрического возраста, средний возраст 10±4,9 лет. Госпитальная летальность составила 11,6% (14 пациентов). Отдаленная летальность за 7 лет составила 16,8% (18 пациентов). Все пациенты в зависимости от степени сохранения подклапанного аппарата были разделены на 3 группы: I группа пациентов – с полным удалением подклапанного аппарата митрального клапана, II группа – с протезированием митрального клапана и частичным удалением подклапанного аппарата, III группа – с полным сохранением хордально-папиллярного аппарата митрального клапана при процедуре протезирования. При имплантации использованы различные виды протезов: наиболее часто применялись двустворчатые отечественные протезы “Мединж” (38) и ATS (35) производства США. Несколько реже использовались Sorin Bicarbon (15), Carbomedics (13), ЭМИКС (9), МИКС (7), On-X (4). Размеры имплантированных протезов находились в пределах 16–31 мм, при этом большинству пациентов (73) установлены протезы диаметром 25–27 мм.

Ретроспективно оценены дооперационные характеристики у пациентов, выживших после операции (n=107). Пациенты достоверно не отличались по возрасту, весу и функциональному классу (табл. 1).

В отдаленном периоде обследовано 49 пациентов: I группа – 15 (30,6%), II группа – 20 (40,8%) пациентов, III группа – 14 (28,6%) пациентов. В обследование по различным причинам не включены 40 выживших пациентов (малый возраст пациентов, недостаточные сроки послеоперационного наблюдения, смена места проживания, отказ от обследования и т.д.).

Пациенты обследовались через 1, 3 и 5 лет после операции. Средний возраст пациентов через 5 лет после операции составлял 14,7±5,6 лет. Среди обследованных в отдаленном периоде пациентов было 23 (46,9%) мальчика и 26 (53,1%) девочек.

Всем обследованным пациентам проводилась рент-

Таблица 1

Общая характеристика групп пациентов

|

Параметры |

I группа, n=42 |

II группа, n=47 |

III группа, n=18 |

Все пациенты, n=107 |

|

Вес, кг |

32,4±18,9 |

30,6±6,5 |

35,7±20,6 |

32,2±18,6 |

|

Рост, см |

132,9±40,1 |

131,9±29,3 |

130,6±40,1 |

132,1±35,4 |

|

II ФК по NYHA |

16 |

14 |

7 |

37 |

|

III ФК по NYHA |

23 |

31 |

10 |

64 |

|

IV ФК по NYHA |

3 |

2 |

1 |

6 |

Примечание: ФК – функциональный класс; NYHA – Нью-Йоркская классификация сердечной недостаточности.

генография органов грудной клетки, эхокардиография, оценивалось качество жизни с помощью НПЗ, 32 пациентам проводилось определение ФРС, определялся уровень BNP, pro-ANP. При проведении ФРС для сравнения использовались наиболее информативные параметры: определялись общая выполненная работа (А общ), удельная работа (А уд), коэффициент расхода резервов миокарда (КРРМ), коэффициент полезного действия для всего организма (КПД).

Качество жизни оценивалось с помощью универсальной анкеты НПЗ (Nottingham Health Profile). Анкета состоит из 45 вопросов, составляющих 7 разделов, характеризующих основные сферы жизни:

-

1. Энергичность (Energy Level – EL).

-

2. Болевые ощущения в сердце (Pain – P).

-

3. Эмоциональное состояние (Emotional Reaction – ER). 4. Качество сна (Sleep – S).

-

5. Социальная адаптация (Social Isolation – SI).

-

6. Физическая активность (Physical Abilities – PA).

-

7. Одышка (Dispnoea – D).

Каждый пункт анкеты имеет оценку в баллах, суммирование которых осуществляется по разделам, в наибольшей степени оценивающим влияние симптоматики заболевания на качество жизни пациента. Количественный показатель вопроса в каждом из разделов представляет собой взвешенную величину; сумма показателей вопросов равна 100%, что соответствует наихудшему уровню качества жизни. Методика хорошо валидизирована. Для каждого вопроса предусмотрены два варианта ответов: “да” – 1 и “нет” – 0. Суммированием значений положительных ответов в каждом разделе получают величину показателя КЖ. Итоговый балл может быть от 0 до 100% [5].

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета статистических программ STATISTICA 6.0. В качестве достоверных считали результаты при достижении уровня значимости p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

До операции средний функциональный класс (ФК) по NYHA у обследованных пациентов был 2,65±0,48, а именно: 17 пациентов имели II ФК, и 32 – III ФК.

До операции основными жалобами больных были: одышка – 86%; слабость, утомляемость – 72%; боли в грудной клетке – 28%; перебои в работе сердца – 18,3%.

При обследовании в отдаленный послеоперационный период (3–5 лет) установлено, что средний ФК понизился, составил 1,5, а именно: I ФК у 26 человек, II ФК – у 23. В отдаленный послеоперационный период одышки в покое никто из пациентов не отмечал, но при выполнении нагрузки 39,3% пациентов жаловались на появление одышки. У 23,2% пациентов остались жалобы на слабость, утомляемость. Жалобы на нарушения сердечного ритма предъявляли 11,8%, на боли в груди – 7,6% пациентов.

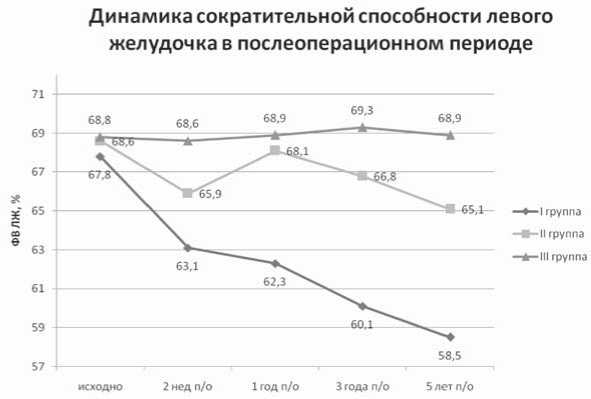

По данным ЭхоКГ, отмечалась тенденция к снижению фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) сразу после операции у всех групп пациентов, более выраженная у пациентов I и II групп. Через год у пациентов I группы эта тенденция сохранилась, в то время как у пациентов II и III групп отмечалась нормализация контрактильной способности миокарда ЛЖ. В дальнейшем, через 3 и 5 лет после операции в этих группах отмечается незначительное снижение сократимости миокарда, более выраженное у пациентов I группы (рис. 1).

При статистическом исследовании этого массива данных отмечено, что с течением послеоперационного периода наиболее достоверные изменения ФВ ЛЖ (согласно ANOVA Фридмана – 11,45 и коэффициенту конкордации Кендалла – 0,95) происходят в I группе (р<0,02). При этом максимальные достоверные различия в снижении ФВ ЛЖ (по критерию Вилкоксона) отмечены в I и II группах в течение раннего послеоперационного периода (р=0,001 и р=0,01 соответственно). При сравнении исследуемых групп между собой использованы непараметрические критерии Вальда–Вольфовица, Колмогорова–Смирнова и Манна–Уитни, по которым не выявлено статистически значимых различий между группами больных на каждом этапе ис

Рис. 1. Сократительная способность левого желудочка до операции и в послеоперационном периоде

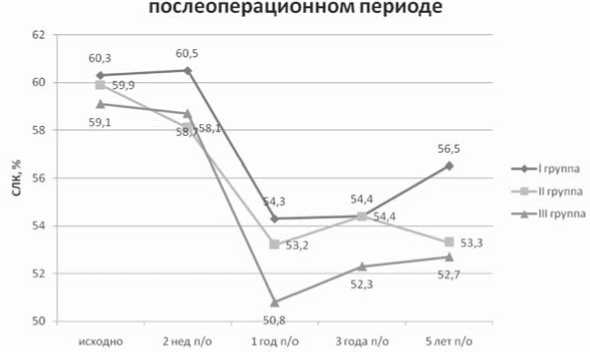

Динамика сердечно-легочного коэффициента в

Рис. 2. Значения сердечно-легочного коэффициента (по данным рентгенографии) до операции и в послеоперационном периоде

следования (р>0,05). Однако при использовании в исследовании медианного теста и ANOVA Краскела–Уоллиса обнаружено, что в дооперационном периоде ФВ ЛЖ достоверно не отличалась в группах (р=0,8). Но уже через две недели после операции появляются и нарастают с течением времени достоверные различия между тремя группами пациентов (табл. 2).

При анализе размеров сердца по показателям рентгенографии отмечается значительное уменьшение размеров сердца через 1 год после операции. В дальнейшем размеры сердца увеличиваются во всех группах, наиболее значимо у пациентов I группы (рис. 2).

При статистическом исследовании этого массива данных отмечено, что с течением послеоперационного периода достоверные изменения СЛК (согласно ANOVA Фридмана) происходят во всех группах, причем различия высоко достоверны: I группа – р<0,00002; II группа – р<0,008; III группа – р<0,00001. При проведении непара- метрического анализа при сравнении исследуемых групп между собой (медианный тест и ANOVA Краскела–Уол-лиса) обнаружено, что СЛК не отличался между группами до операции и в ранний послеоперационный период. Появление достоверных различий между группами начинается через год после операции (р=0,003 и р=0,02 соответственно) и сохраняется в дальнейшем, что совпадает при анализе I и III групп по критериям Вальда–Воль-фовица (р=0,05), Колмогорова–Смирнова (р<0,01) и Манна–Уитни (р=0,005).

При исследовании оперированных больных в отдаленные сроки после операции выявлено статистически значимое улучшение КЖ по всем разделам используемого опросника во всех группах. Отмечено, что ограничений КЖ у пациентов II и III групп достоверно меньше, чем у пациентов I группы (табл. 3).

До операции не выявлено статистически достоверных различий между группами по ограничению КЖ с исполь-

Tаблица 2

Статистические различия значения сократимости левого желудочка в послеоперационном периоде между тремя группами пациентов

|

Статистические критерии |

До операции |

2 нед. п/о |

1 год п/о |

3 года п/о |

5 лет п/о |

|

Медианный тест |

p=0,8 |

p=0,009 |

p=0,0017 |

p<0,000 |

p=0,000 |

|

ANOVA Краскела–Уоллиса |

p=0,8 |

p=0,001 |

p=0,003 |

p=0,0001 |

p=0,000 |

Таблица 3

Оценка качества жизни оперированных пациентов по системе Ноттингемского профиля здоровья

|

Разделы |

До операции |

Через 5 лет после операции |

||||

|

I группа |

II группа |

III группа |

I группа |

II группа |

III группа |

|

|

EL |

2,22±0,66 |

2,33±0,71 |

2,43±0,53 |

1,5±0,85 |

0,93±0,96 |

1±0,91 |

|

P |

1±1,4 |

0,78±0,83 |

1,14±1,34 |

0,57±0,85 |

0,2±0,4 |

0,23±0,43 |

|

ER |

2,44±0,73 |

2,33±0,71 |

2,43±0,97 |

1±0,78 |

0,47±0,74 |

0,54±0,77 |

|

S |

0,78±0,97 |

0,67±0,7 |

0,43±0,78 |

0,57±0,75 |

0,33±0,48 |

0,31±0,48 |

|

SI |

1,67±0,7 |

1,33±0,86 |

1,43±1,13 |

1,07±0,73 |

0,6±0,73 |

0,77±0,72 |

|

PA |

3,56±1,23 |

3,56±1,01 |

3,58±1,39 |

1,64±1 |

1,47±0,63 |

1,15±0,98 |

|

D |

4,11±1,05 |

4,22±1,3 |

4,14±0,89 |

2±1,1 |

1,67±0,7 |

1,46±0,66 |

|

Ограничение КЖ (общий балл) (35,06%) |

15,78±2,28 (33,82%) |

15,22±1,2 (34,62%) |

15,58±2,23 (18,55%) |

8,36±2,43 (12,6%) |

5,73±2,34 (12,1%) |

5,46±2,33 |

Примечание: EL – Energy Level – энергичность; P – Pain – болевые ощущения в сердце; ER – Emotional Reaction – эмоциональное состояние; S – Sleep – качество сна; SI – Social Isolation – социальная адаптация; PA – Physical Abilities – физическая активность; D – Dispnoea – одышка.

Таблица 4

Физическая работоспособность и уровень натрийдиуретических пептидов в отдаленном периоде после операции (через 5 лет)

|

Параметры |

I группа |

II группа |

III группа |

Медианный тест |

ANOVA Краскела–Уоллиса |

|

А общ |

1114±182,6 |

216,7±919,3 |

1744,3±494,3 |

р=0,19 |

р=0,05 |

|

А уд |

25,8±8,16 |

34,6±9,41 |

43,4±11,34 |

р=0,29 |

р=0,5 |

|

КРРМ |

11,2±4,8 |

9,3±8,43 |

6,6±3,4 |

р=0,8 |

р=0,9 |

|

КПД |

5,9±3,1 |

6,2±2,8 |

6,9±2,4 |

р=0,2 |

р=0,49 |

|

BNP |

66,2±23,39 |

46,7±15,82 |

43,5±11,18 |

р=0,002 |

р=0,005 |

|

pro-ANP |

2,9±0,89 |

2,6±0,83 |

2,3±0,39 |

р=0,09 |

р=0,12 |

Примечание: А общ – общая выполненная работа; А уд – удельная работа; КРРМ – коэффициент расхода резервов миокарда; КПД – коэффициент полезного действия для всего организма; BNP – brain natriuretic peptide; pro-ANP – atrium natriuretic peptide.

зованием медианного теста (р=0,2) и ANOVA Краскела– Уоллиса (р=0,6). После коррекции порока удовлетворенность своим физическим состоянием во всех трех группах значительно возросла, что выражается уменьшением баллов по разделам PA, D, EL. Претерпела изменения и субъективная оценка выраженности клинических проявлений заболевания. Например, по разделу (P) показатели уменьшились во всех трех группах. Улучшение физического самочувствия повлекло за собой и повышение уровня социального функционирования (SI), что, в свою очередь, способствовало улучшению психо-эмоционального состояния больного (ER). Общий балл по ограничению КЖ через 5 лет после операции достоверно отличается для всех групп по тем же критериям: медианный тест (р=0,05) и ANOVA Краскела–Уоллиса (р=0,03). При проведении анализа для двух независимых переменных: I группы пациентов – с полным удалением подклапанно- го аппарата и III группы – с полным сохранением хордально-папиллярного аппарата митрального клапана (критерии Вальда–Вольфовица, Колмогорова–Смирнова и Манна–Уитни) в предоперационном периоде – различий не выявлено, в отдаленном периоде после операции имелись достоверные различия (р=0,01).

В отдаленном послеоперационном периоде пациентам проводился тест по определению ФРС, измерялся уровень BNP, pro-ANP. Результаты представлены в таблице 4.

Достоверные различия между группами с использованием медианного теста и ANOVA Краскела-Уоллиса отмечаются лишь по уровню мозгового натрийуретического пептида (BNP). При этом, выполнив сравнительную характеристику тех же параметров по критериям Вальда– Вольфовица, Колмогорова–Смирнова и Манна–Уитни между I и III группами пациентов, получены достоверные различия по всем трем критериям только по BNP (р=0,01; р<0,005; р=0,001 соответственно), а также выявлены достоверные различия по общей выполненной работе по критерию Манна–Уитни (р=0,04); по КРРМ по критерию Вальда–Вольфовица (р=0,02). По остальным параметрам (указанным в таблице 4) различия не являются достоверными, но имеют свойства статистической тенденции.

Таким образом, в послеоперационном периоде выполненная общая работа у пациентов III группы достоверно выше, чем в I группе. Во II и III группах зарегистрирован достоверно меньший уровень BNP. Следует отметить, что у пациентов III группы достоверно ниже КРРМ по сравнению с пациентами I группы.

Результаты, полученные при анализе ФРС и уровня BNP, подтверждают данные анкетирования и согласуются с функциональным классом по NYHA, результатами ЭхоКГ и рентгенографии. Оперативное лечение повышает качество жизни пациентов за счет увеличения миокардиального резерва, улучшения гемодинамического обеспечения (особенно у пациентов III группы). Несомненный вклад в обеспечение адекватной гемодинамики в организме оперированных больных вносит улучшение внутрисердечной гемодинамики, которая в III группе наиболее эффективна за счет сохраненного хордально-папиллярного аппарата.

В то же время большое количество существующих различных анкет по изучению КЖ (почти 500) говорит об отсутствии четких критериев по измерению качества жизни. Так, D. Wade и соавт. в своей книге “Measurement in neurological rehabilitation” пишут, что, не имея четкого определения КЖ, нельзя измерить его. Эти авторы считают, что КЖ зависит от места проживания, уровня образования и множества других факторов, его нельзя адекватно измерить или оценить [8]. Тем не менее, большинство авторов признают высокую значимость изучения КЖ как способа комплексной оценки результатов лечения, качества оказываемой помощи. Нами получены данные, свидетельствующие о том, что выполнение операции протезирования митрального клапана у детей позволяет значительно улучшить КЖ, а методика Ноттингемского профиля здоровья является информативной и позволяет получить достоверные результаты у этой категории больных.

Выводы

-

1. Качество жизни у детей с протезированным митральным клапаном после операции снижено, в большей

-

2. Субъективная оценка улучшения состояния больных после операции протезирования митрального клапана подтверждается данными объективного обследования: ФРС, ЭхоКГ, рентгенографией, уровнем натрийуретического пептида.

-

3. Более высокое качество жизни у пациентов с полностью или частично сохраненным хордально-папиллярным аппаратом митрального клапана связано с высокой эффективностью гемодинамического обеспечения организма, более высокой фракцией выброса левого желудочка, меньшими размерами сердца, более низким уровнем натрийуретического пептида.

степени у пациентов с полной резекцией хордальнопапиллярного аппарата, но оно существенно выше по сравнению с дооперационным уровнем.

Список литературы Качество жизни у пациентов педиатрического возраста после протезирования митрального клапана

- Голухова Е.З., Теряева Н.Б., Алиева А.М. и др. Натрийдиуретические петиды -маркеры прогноза при хронической сердечной недостаточности//Креативная кардиология. -2007. -Т. 1-2. -С. 126-136.

- Горбатых Ю.Н., Наберухин Ю.Л, Жалнина Е.В. и др. Протезирование митрального клапана с сохранением подклапанных структур у группы пациентов детского возраста//Патология кровообращения и кардиохирургия. -2010. -№ 2. -С. 4-12.

- Гурылева М.Э. Критерии качества жизни в медицине и кардиологии//Русский медицинский журнал. -2006. -Т. 14, № 10. -С. 761-763.

- Либис Р.А., Коц Я.И., Агеев Ф.Т. и др. Качество жизни как критерий успешной терапии больных с хронической сердечной недостаточностью//Русский медицинский журнал. -1999. -№ 2. -С. 84-87.

- Hunt S.M., McKenna S.P., McEwen J. et al. A quantitative approach to perceived health status: a validation study//J. Epidemiol. Community Health. -1980. -Vol. 34 -P. 281-286.

- Muthialu N., Varma S.K., Ramanathan S. et al. Effect of chordal preservation on left ventricular function//Asian Cardiovasc. Thorac. Ann. -2005. -Vol. 13. -P. 233-237.

- Rodriguez F., Langer F., Harrington K.B. et al. Importance of Mitral Valve SecondOrder Chordae for Left Ventricular Geometry, Wall//Circulation. 2004. -Vol. 110. -P. 115-122.

- Wade D.T. Measurement in neurological rehabilitation. -1992. -New York: Oxford University Press. -171 p.

- World Health Organization. Quality of life group. What is it Quality of life?//Wid. Hth. Forum. -1996. -Vol. 1. -P. 29.