Кадровая уязвимость российского рынка труда в промышленности и в сфере услуг

Автор: Хорева Л.В., Калашникова И.В., Сигитова М.А.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 4 (148), 2024 года.

Бесплатный доступ

Ожидаемый спрос на рабочую силу, неблагоприятные изменения структуры экономически активного населения, экономическая неактивность молодёжи продуцируют кадровую уязвимость российского рынка труда как в промышленности, так и в сфере услуг. Сегодня она проявляетсяв «сжатии» предложения труда, кадровом дефиците, росте доли NEET-молодёжи. Кадровые угрозы демпфирует платформенная занятость. В статье охарактеризованы наиболее острые вызовы трудовой сферы, игнорирование которых может повлечь замедление темпов развития российской экономики. Приведён подробный статистический анализ происходящих на российском рынке труда перемен, приведены данные о возрастной и отраслевой специфике рынка труда; рассмотрены новые форматы организации трудовой деятельности; выделены позитивные и негативные последствия их использования на практике.

Рынок труда, промышленность, сфера услуг, кадровый дефицит, неформальнаязанятость, платформенная занятость, neet-молодёжь

Короткий адрес: https://sciup.org/148331348

IDR: 148331348

Текст научной статьи Кадровая уязвимость российского рынка труда в промышленности и в сфере услуг

Складывающиеся перемены в спросе и предложении на рынке труда под влиянием цифровизации, появление платформенной занятости, расширение самозанятости, усугубившийся миграционный отток населения трудоспособного возраста неоднозначным образом влияют на социально-трудовые отношения в России.

Однако не только социально-экономическое развитие повлияло на трансформацию модели российского рынка труда. Критическая демографическая ситуация привносит негативные тенденции в функционирование рынка. Труд как фактор производства становится барьером на пути не только инновационных преобразований, но и простого воспроизводства. Очевидная причина – грозная демографическая ситуация. Согласно прогнозу Отдела народонаселения ООН World Population Prospects, к 2100 г. население России может сократиться до 112,2 млн чел., что на 34,2 млн чел. ниже численности населения страны в 2022 г., в результате чего страна переместится на 20-е место в рейтинге стран по численности населения [47]. Более оптимистичен прогноз Института демографии НИУ ВШЭ: к 2100 г. численность населения страны составит 137,5 млн чел, из которых на долю трудоспособного населения придется ориентировочно 51,7% [45]. С учётом трендов демографии к 2030 г. совокупный дефицит на российском рынке труда может превысить 2 млн чел. [22].

Нам хотелось бы обратить внимание на исследовательское поле, связанное с многофакторностью, многоаспектностью и неоднозначностью проблем функционирования российского рынка труда, которые существенно осложняют решение задач кадрового обеспечения и стабильного экономического роста российских регионов. Так, низкие показатели безработицы, как оказалось, не всегда являются свидетельством благоприятной экономической ситуации, в том числе на российском рынке труда. Сегодня превышение спроса над предложением, снижение и даже отсутствие конкуренции среди соискателей рабочих мест сдерживает развитие многих отраслей и видов экономической деятельности, делает невозможным устойчивое экономическое развитие, сопровождаемое инклюзивным ростом, формированием условий для повышения качества жизни (в том числе, трудовой жизни) населения.

В данной статье под кадровой уязвимостью понимаются различного рода проблемные ситуации, осложняющие принятие решений менеджментом организаций в области кадрового обеспечения. Применительно к рынку труда кадровая уязвимость – это чувствительность спроса, ориентированного на удовлетворение кадровой потребности хозяйствующих субъектов, к факторам, детерминирующим предложение рабочей силы. Другими словами, это проблемные лакуны, имеющие негативные последствия для кадровой обеспеченности компаний.

Материалы и методы

В работе были использованы методы теоретического обобщения, систематизации и статистического анализа. Исследование было проведено с использованием статистической и фактографической информации, размещённый в сети Интернет. В качестве информационной базы исследования были использованы данные регулярных статистических обследований населения по проблемам занятости (ОНПЗ), проводимых Росстатом, обследований рабочей силы (ОРС), данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства труда и социальной защиты РФ, данные Центрального банка Российской Федерации, выборочные обследования Института социальных проблем, Центра конъюнктурных исследований, Центра стратегических разработок НИУ ВШЭ, а также данные информационных и аналитических агентств, публикующих сведения о динамике занятости.

Основные характеристики российского рынка труда: отрасли промышленности и сферы услуг Современному российскому рынку труда явно присущи черты модели рынка продавца. Главная и определяющая из них – кадровая уязвимость по причине дефицита специалистов и других категорий работников. Это ключевой триггер изменений в сфере социально-трудовых отношений, известный как «кадровый голод». С начала 2023 г. безработица неоднократно превосходила аномально низкий уровень в 3% (оптимальным считается 4%), тормозящий экономический рост в регионах и осложняющий процессы подбора сотрудников. Минимальный кадровый дефицит отмечался в 2015 г., и причиной тому был рост безработицы. По опросам, проведённым экспертами портала HH.ru в начале 2024 г., более 70% работодателей отметили, что им стало сложно подбирать персонал, а 37% указали на увеличение текучести кадров [35].

Если бы не пенсионная реформа, начавшаяся в нашей стране в 2019 г., предусматривающая постепенное повышение пенсионного возраста к 2028 г. до 60 и 65 лет для женщин и мужчин, соответственно

[1], то дефицит кадров был бы ещё масштабнее. Причин «кадрового голода» несколько: неблагоприятная демографическая ситуация в стране, обострившаяся начиная с 1990-х гг.; рост смертности в период пандемии COVID-19; релокация работников (особенно молодых); сокращение миграционного прироста в долгосрочном миграционном обмене из-за ослабления курса рубля; уменьшение численности участников программы переселения соотечественников; создание дополнительных рабочих мест по причине расширения масштаба импортозамещающих производств.

Устранение негативного влияния этих факторов требует непростых системных решений в краткосрочной перспективе [14]. Невозможность удовлетворить растущий спрос на труд вынуждает работодателей снижать требования к качеству рабочей силы, необоснованно поднимать уровень оплаты труда, вследствие чего падает трудовая мотивация, производительность и эффективность труда, снижается рентабельность производства.

Кадровый голод испытывают многие отрасли. Сложно складывается ситуация в автопроме, производстве транспортных средств, нефтепродуктов, электрического оборудования. В начале 2024 г. на дефицит квалифицированных сотрудников указали 47% руководителей промышленных предприятий, опрошенных сотрудниками Института экономической политики [43]. Как полагают эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, кадровый дефицит испытывают почти все отрасли российской экономики. Численность занятых за 2023 г., по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, возросла на 1,6 млн чел. Прирост численности занятых в III квартале 2023 г. по сравнению с III кварталом 2022 г. составил 68,1%. При этом на 18% возросло количество вакансий [19].

Кадровую уязвимость демонстрирует и сфера услуг. «Страдают» почтовая связь и курьерская деятельность; обеспечение безопасности; пассажирский транспорт в городском и пригородном сообщении; перевозки пассажиров автобусами в междугородном и международном сообщении и по заказам. В III квартале 2023 г. критически высокий индекс кадровой уязвимости (ИКУ), учитывающий фактическую занятость на предприятиях отрасли и недостаток квалифицированных кадров, зафиксирован в сфере автомобильных пассажирских и грузовых перевозок (ИКУ выше 7). Серьезно страдает рынок труда индустрии гостеприимства, который после пандемии COVID-19 все еще не пришел в равновесное состояние. Так, в первом квартале 2024 г. профессиональная область «туризм, гостиницы, рестораны» испытывала заметный дефицит соискателей (индекс 3,4 при том, что значение данного индекса в интервале 2,0-3,9 означает дефицит ищущих работу сотрудников) [7]. Высокий ИКУ (от 3 до 7) характерен для организаций обрабатывающей промышленности и строительства; умеренно высокий (от 0 до 3) установился в торговле [36].

Индекс ожидаемой занятости, учитывающий ответы руководителей, менеджеров, ответственных за кадровую обеспеченность, и оценивающий краткосрочные ожидаемые изменения планов по занятости на их предприятиях в будущем, с III квартала 2023 г. замедлил рост. Драйверами остаются промышленность, торговля и отдельные виды деятельности сферы услуг [36]. Намерения руководителей организаций указанных отраслей связаны с ростом занятости и оптимизацией кадрового состава в сторону высококвалифицированного персонала. По итогам 1-го полугодия 2023 г. по критерию «наиболее высокий уровень прогнозной динамики занятости» в топ-3 вошли: промышленность, строительство, сфера услуг (розничный сегмент). Ни на одном из опрошенных промышленных предприятий реализуемость кадровых планов в III кв. 2023 г. не превысила 60%. В обрабатывающей промышленности аналогичный показатель составил 20%. В добывающей промышленности высокий уровень реализуемости ожиданий занятости зафиксирован на предприятиях по добыче сырой нефти и природного газа (51%); по добыче металлической руды (44%) [8].

Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует, что кадровая потребность отраслей экономики будет постоянно расти и к 2030 г. составит 73,6 млн чел. С проблемами найма работников столкнутся добыча и переработка ископаемых, реализация товаров повседневного спроса, сектор услуг и индустрия гостеприимства (HoReCa). Наибольшую потребность будет испытывать обрабатывающее производство, где нужно будет укомплектовать сотрудниками почти 800 тыс. рабочих мест. В секторе транспортировки, логистики и хранения будет создано до 400 тыс. рабочих мест; в системе здравоохранения и секторе социальных услуг до 285 тыс. рабочих мест; заметный рост будет наблюдаться в сферах научно-исследовательской деятельности и IT-секторе, здесь планируется создать более 430 тыс. рабочих мест [18].

Традиционное решение вопросов дефицита рабочей силы в России – «импорт рабочей силы», приглашение мигрантов, которые массово заняты в строительстве, в сфере сервиса и торговли [27]. Как считаю исследователи, рассчитывать на то, что приток трудовых мигрантов полностью нивелирует потенциальные потери на российском рынке труда, возникшие в последние годы, нет оснований. Наблюдаются существенные сдвиги в направлении миграционных потоков, сместились акценты в странах, считающихся донорами для России, и переориентация миграционных потоков на рынки других стран.

Традиционно, странами-донорами для российского рынка труда являются Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан [11]. В этих странах сегодня происходит формирование альтернативных миграционных «трудовых направлений». Кыргызстан направляет своих граждан на работу в Южную Корею, Турцию, Германию, страны Персидского залива; Узбекистан имеет соглашения о трудовой миграции с Южной Кореей, Саудовской Аравией, Великобританией, Израилем; Таджикистан тоже осваивает новые миграционные направления: растет число трудовых мигрантов, направляющихся в Европейский Союз и Великобританию [10].

Феномен старения рабочей силы

«Сжатие» предложения труда, «старение» рабочей силы – ещё одно проявление уязвимости российского рынка труда, порождающее множество разнообразных структурных эффектов. Растущая доля пожилого населения – не специфическая проблема России, она свойственна и другим экономически развитым странам. За последние 50 лет в России произошел двукратный рост доли населения в возрасте «65+», с 8 до 16,5%. При этом в России пожилых людей («65+») в 1,5 раза больше, чем в странах-партнерах по БРИКС (Бразилии, Индии и Китае) [42]. Главный фактор «старения» населения в нашей стране – низкая рождаемость, что подтверждают современные исследования демографов [38]. Сегодня каждый четвёртый житель России – пенсионер, к концу 2035 г. старшее поколение составит 34 млн чел. или 24% населения страны [41].

После начала пандемии коронавируса выросла избыточная смертность, в том числе среди экономически активного населения. В 2021 г. смертность выросла на 15,1% (до 2,44 млн чел.), а рождаемость снизилась на 2,3%, до 1,4 млн чел., естественная убыль населения России в 2021 г. (родившиеся минус умершие в периоде) впервые за 20 лет (с 2000 г.) составила более 1 млн чел. (-1 043 341 чел.) [32, с. 101], в 2022 г. естественная убыль населения продолжилась, но не такими быстрыми темпами, упав почти в 2 раза по сравнению с 2021 г. (- 594 557 чел.) [33, с. 101], но общий тренд старения рабочей силы не изменился: постепенно растёт средний возраст занятых в экономике страны, сегодня он составляет 42 года [33, с. 127].

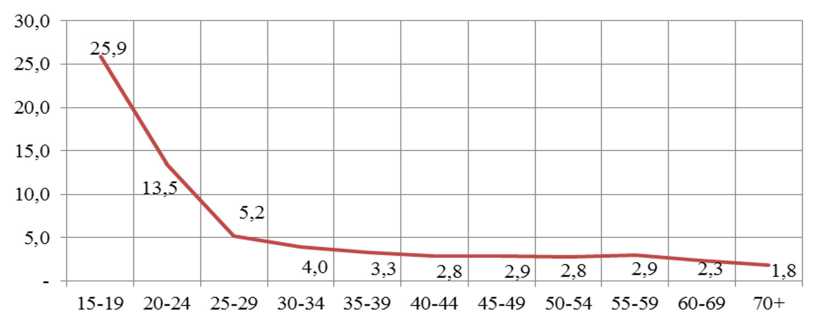

Представители старших возрастных когорт имеют меньше стимулов и возможностей трудиться, снижаются их производительность, креативность, адаптивность к изменениям. Увеличение доли людей «60+» в общей численности населения фактически означает сокращение предложения на рынке труда, хотя именно в этой категории трудоспособного населения в последние годы наблюдается заметный рост доли занятых: с 4,8% от общей занятости на рынке труда в 2020 г., до 5,4% в 2023 г. [33, с. 127]. Безработица среди пожилых, как правило, ниже, чем среди более молодых возрастных категорий занятых. Например, на начало 2019 г. (до пенсионной реформы) уровень безработицы в группах 55–59 и 60–72 лет составил 6,8% и 3,4%, соответственно, тогда как в группах 20–24 и 25–29 лет – 17,6% и 16% [15]. В 2022 г. самый высокий уровень безработицы был в когортах 15–19 и 20–24 лет (см. рис.).

Составлено авторами по материалам отчета Федеральной службы государственной статистики «Обследования рабочей силы» (см.: .

Рис. Уровень безработицы населения по возрастным группам в 2022 г.

В 2023 г. среди занятого населения на долю молодежи пришлось лишь 29,8%. Численность работающей молодежи по сравнению с 2022 г., по оценкам FinExpertiza, сократилась на 1,33 млн чел. (до 21,5 млн). Подобная ситуация наблюдалась в пандемийном 2020 г. В когорте 25–29 лет сокращение составило 724 тыс. чел., а в важнейшей с точки зрения трудового потенциала когорте 30–34 лет «ушли» с рынка труда 524 тыс.; выпускников и студентов в возрасте 20–24 года стало меньше на 87 тыс. [46].

Феномен «старения» рабочей силы год от года усугубляется, снижается общий уровень безработицы, усиливая конкуренцию на рынке труда за кадры. С другой стороны, увеличение предложения труда соискателями в возрасте «60+», повышение конкуренции за рабочие места между ними способны продуцировать рост безработицы именно среди соискателей-предпенсионеров, подталкивая их к обучению, повышению квалификации, переквалификации, смене профессии.

Подростки на российском рынке труда

Есть мнение, что главный инструмент борьбы с уязвимостью российского рынка труда из-за «старения» и сокращения рабочей силы – это привлечение молодых работников из других стран. Есть и иной путь борьбы с «сужением» предложения труда – расширение подростковой занятости. В сложившейся ситуации у работодателей появился интерес к несовершеннолетним. По данным портала HH.ru, число вакансий для соискателей от 14 до 18 лет неуклонно растёт. Так, летом 2022 г. для этой категории временно занятых предлагалось 1,8 тыс. вакансий, а летом 2023 г. уже 10,1 тыс. рабочих мест. Через службу занятости в 2023 г. трудоустроилось 370 тыс. подростков от 14 до 18 лет, что составило 6% численности всех несовершеннолетних в стране [31].

Большинство предложений для несовершеннолетних – позиции курьера, официанта и продавца, в меньшей степени предлагают вакансию оператора call-центра, комплектовщика, упаковщика. Однако подростки для работодателя – «сложный трудовой ресурс» по причине безответственного отношения к правилам трудового распорядка, технологическим картам, к технике безопасности. Опрос, проведённый сервисом «Актион – охрана труда» среди представителей 441 компании из 9 отраслей, выявил, что 75,4% респондентов считают правильным привлекать несовершеннолетних к работе; 24,8% готовы нанимать подростков при упрощении условий для их трудоустройства. Свыше 48% работодателей не желают «связываться» с несовершеннолетними, потому что совмещать учёбу молодого сотрудника и его работу неэффективно для компании [31].

По опросам агентства MAXIMUM Education, в России 16% школьников имеют постоянную работу, а 62% хотели бы трудоустроиться. Почти 41% опрошенных ответили, что получают до 5 тыс. руб. в месяц, а 6% утверждают, что зарабатывают более 60 тыс. руб. [12]. Мы считаем, что привлечение подростков – вполне приемлемый вариант снижения кадровой уязвимости для видов деятельности, не требующих высоких профессиональных компетенций. Но есть юридические тонкости, требующие законодательных решений для снижения рисков, с которыми может столкнуться компания, принимающая на работы несовершеннолетних сотрудников.

Прекарный формат трудовых отношений

Конкуренция компаний за кадры уже в ближайшее время может спровоцировать очередной рост зарплат и даже зарплатный «перегрев». Почти 75% хозяйствующих субъектов подняли оплату труда, чтоб предотвратить увольнения сотрудников по собственному желанию [30]. Очевидный факт – кадровый дефицит сопровождается увеличением издержек на персонал. У работодателей практически нет иного пути в борьбе за кадры. Рост зарплат, не подкреплённый соответствующим ростом производительности труда, приводит к повышению инфляционной нагрузки и падению реальной оплаты труда. Менеджмент стремится минимизировать расходы на оплату труда, сокращая её переменную составляющую, тем самым снижая трудовую мотивацию. При низкой безработице, которая установилась сегодня, подобная практика приводит к тому, что соискатели, приспосабливаясь, меняют своё поведение на рынке труда.

Складывающаяся новая реальность «подпитывает» новые трудовые отношения. Субъект «прекар-ной занятости» не состоит ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях, не имеет статуса предпринимателя или самозанятого [39]. Мотивы работодателя, его стремление оптимизировать налоги и издержки, связанные с возмещением затрат на персонал, очевидны и понятны. Но и работники, порой, несмотря на высокие риски, предпочитают труд без официального оформления. Причин много: невозможность устроиться по договору (конкуренция, низкая заработная плата); привлекательность гибкого графика работы; опыт и пример знакомых, тоже работающих на неформальной основе; недостаточная правовая культура и др. Следствие одно – пополнение рядов прекариата, фактически лишенного возможностей правовой и социальной защиты.

Одна из форм прекарных трудовых отношений – неформальная занятость, обеспечивающая пластичность российского рынка труда. С 2006 г. по 2021 г. прирост численности занятых на основной работе на 90% был обеспечен ростом занятых в неформальном секторе (2,4 млн чел.) и только на 10% – ростом численности занятых в организациях [44]. По данным ОРС за 2022 г., доля занятых в неформальном секторе в общей численности занятого населения составила по стране 18,6%. Самые высокие показатели неформальной занятости наблюдаются в Северо-Кавказском, Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (43,2%; 26,0%; 21,9% и 21,1%, соответственно). В молодёжном сегменте рынка труда с 2010 г. по 2021 г., по данным ОРС, удельный вес занятых в неформальном секторе в общей численности занятых в возрасте 15–19 лет вырос с 16,4% до 20,3%; 20–24 лет – с 19,3% до 25,7%; 25–29 лет – с 16,3% до 21,1%; 30–34 лет – с 16,6% до 20,8% [23]. Ситуацию можно интерпретировать следующим образом: трудовая занятость все меньше участвует в механизме трудовой интеграции молодёжи в сферу общественно полезного труда, обостряя проблему кадрового дефицита.

Сформировавшийся кадровый дефицит прервал тренд увеличения масштабов использования пре-карного труда. Как говорится, «нет худа без добра». По данным ОРС, доля неформально занятых сократилась с 30,3% в 2020 г. до 27,7% по итогам трех кварталов 2023 г. Доля работников без официального трудоустройства составила 18,6% от экономически активного населения. Это самый низкий показатель с 2011 г., когда он составлял 18,5% (13 млн чел.) [21].

Развитие самозанятости

Многие из россиян начинают предпочитать самозанятость другим форматам трудовых отношений. Ещё в начале 2021 г. самозанятость была не столь популярна среди россиян, а численность самозанятых составляла около 2 млн чел. К 2023 г. их численность возросла до 6,8 млн чел., что составляет более 8% работающих россиян, а на конец 2023 г. уже превысила 9 млн. Одна из причин – рост популярности специального налогового режима среди представителей молодых поколений: 53% самозанятых моложе 35 лет. Из них 23% моложе 25 лет [34]. Привлекают самозанятых такие сферы деятельности как услуги ремонта и строительства (14%), перевозки и логистика (12%), IT-сфера (11%), услуги в сфере красоты, здоровья, спорта (11%), а также репетиторство, пошив одежды, информационные услуги [5].

Расцвету самозанятости способствовали льготная ставка налогообложения, заявительный порядок уплаты налога, наличие электронных сервисов, а также реализация Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [29]. В центрах «Мой бизнес», на сайте «Корпорация МСП» самозанятые могут получить консалтинговые услуги по ведению бизнеса. Дополнительным стимулом для расширения самозанятости могут стать меры поддержки в российских регионах, с оговоркой: если не будут вноситься поправки в закон «О самозанятости», действие которого закончится в 2029 г. Каждый пятый работодатель, по данным портала Superjob, пользуется услугами самозанятых.

По сравнению с 2021 г. юридические лица сегодня стали обращаться к самозанятым на 3% чаще. Сотрудничество с самозанятыми в большей степени практикует малый бизнес. Среди видов деятельности популярны такие: самозанятых чаще нанимают транспортно-логистические компании (32%), строительные организации (29%), IT-компании (22%) [37]. Безусловно, самозанятость способствует росту занятости, снижению безработицы, повышению уровня доходов населения. Однако, требует дополнительного исследования вопрос о влиянии самозанятости на сферу наёмного труда.

С одной стороны, она сокращает источник кадрового обеспечения крупных компаний, использующих наёмный труд. С другой, в условиях цифровизации и удалённой занятости она может стать способом более раннего приобретения трудового опыта и навыков предпринимательства среди населения различных возрастных групп. В то же время, следует преодолеть прекарность самозанятых, расширив для них меры государственных социальных гарантий, а также пресечь использование самозянятости компаниями для снижения налоговой нагрузки.

Феномен «NEET-молодёжь»

Очевидны неоднозначные процессы в молодежной занятости. С 2010 г., когда в сферу общественно полезного труда вступило немногочисленное поколение 1990-х гг., сужение молодёжного сегмента приобрело устойчивый характер. В перспективе ожидается повышенный спрос на молодых сотрудников, динамика же структуры предложения рабочей силы этому спросу не соответствует. Анализ данных Обследований населения по проблемам занятости и ОРС показал, что в 2008 г., доля занятых в возрастной когорте 15–34 лет составляла 37,2%; в 2010 г. – 36,9%; в 2021 г. – 32,3%.

Можно утверждать, что экономическая неактивность молодёжи – ещё один тренд российского рынка труда. На первый взгляд, новая закономерность не является острой проблемой, потому что многие представители молодых поколений продолжают обучение в системе профессионального и высшего образования. Опасность для нашей страны вызывает динамика доли NEET-молодёжи (Not in Employment, Education or Training), особой социальной группы риска бедности, маргинализации, социальной эксклю-зии и девиантного поведения.

Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), изучение NEET в контексте трудовой занятости предполагает изучение NEET-безработных и NEET-неактивных по различным причинам. Если в зарубежный странах, большую часть NEET составляют безработные, то в России – неактивные [3]. До пенсионной реформы в России доля NEET в возрасте 15–29 лет составляла 15% [4]. Доля молодежи в возрасте 15–24 лет, находящейся за пределами системы образования и рынка труда, в 2018 г. была 9,95% от общей численности молодежи указанного возраста, в 2021 г. сократившись до 8,45%.

Рост NEET-безработных фиксировался в 2018 г. (2,5%) и 2019 г. (2,8%). Ковидный локдаун, препятствующий поиску подходящей работы, сократил долю безработных NEET 15–24 лет до 2% в 2020 г., а затем эта доля вновь стала постепенно расти. Доля неактивных NEET с 2018 г. по 2019 г. сократилась с 7,5 до 5,6%, а в 2020 г. достигла 6,9%, вновь сократившись в 2021 г. до 6,2%. [9]. Это соответствует ранее сделанным выводам российских ученых о том, что вовлечение в NEET в России происходит в основном за счёт NEET-неактивности.

Многие из характеристик российской NEET-молодёжи близки к тем, что свойственны благополучным европейским странам. «В России относительно невелик удельный вес тех, кто не смог найти работу и покинул рынок труда. Однако есть особенности, фиксируемые с 1995 г.» [20, с. 11]. Во-первых, рост численности NEET при отсутствии обоснованных мер содействия занятости молодёжи, учитывающих специфику социально-экономического развития регионов, часто приводит к её переходу из NEET-безработных в NEET-неактивные. Во-вторых, «среди NEET-россиян растёт доля имеющих высшее образование. Это существенное отличие от ситуации в развитых странах, где высокое образование служит гарантом трудовой занятости» [17, с. 80].

Судя по среднегодовой динамике численности безработных россиян по возрастным группам, очевидно преобладание безработного населения в возрасте 20-34 года [28]. Особенно уязвима молодёжь в когорте 20-24 года (см. табл.).

Таблица

Структура безработных по возрастным группам экономически активного населения России, %

|

Год |

В возрасте, лет |

|||||||||

|

15-19 |

20-24 |

25-29 |

30-34 |

35-39 |

40-44 |

45-49 |

50-54 |

55-59 |

60-72 |

|

|

2000 |

8,6 |

17 |

13,3 |

11,3 |

14,2 |

13,4 |

10,1 |

5,9 |

3,1 |

2,9 |

|

2005 |

10,5 |

17,9 |

13 |

11,3 |

9,5 |

11,2 |

11,6 |

9 |

3,6 |

2,4 |

|

2010 |

5,9 |

20,8 |

15 |

11,7 |

9,6 |

8,5 |

10,5 |

10,1 |

5,7 |

2,2 |

|

2019 |

3,3 |

17,6 |

16 |

14,4 |

11 |

9,6 |

9 |

8,8 |

6,8 |

3,4 |

|

2020 |

2,9 |

15,3 |

15,5 |

15,9 |

12,7 |

10,5 |

8,9 |

8,3 |

7,0 |

3,1 |

|

2021 |

3,6 |

16,6 |

13,5 |

15,1 |

12,6 |

9,8 |

8,6 |

8,3 |

8,0 |

3,8 |

|

2022 |

3,6 |

16,9 |

13,3 |

15,2 |

12,7 |

9,9 |

9,1 |

7,7 |

7,4 |

4,2 |

Составлено авторами по материалам Обследования населения по проблемам занятости (2000–2010 гг.); Обследования рабочей силы (2019–2022 гг.) (см.: .

Высокая молодёжная безработица – стандартное явление рынка труда многих стран. Объяснение простое: отсутствие опыта работы и желание высокой зарплаты молодых соискателей рабочего места создает трудности для поиска работы и дальнейшего трудоустройства. Лица старших возрастных групп тоже длительно ищут подходящую работу с высокой оплатой труда, однако доля безработных среди них ниже (исключение составляет 2000 г., когда на когорты 35-39 лет и 40-44 года приходилось, соответственно, 14, % и 13,4% безработных). Причина в том, что приток в группу безработных в возрасте 15-24 года значительно превышает приток, фиксируемый в других возрастных когортах [17]. Есть ещё один важный момент: масштабнее, чем представители других возрастных групп, молодёжь приобретает статус безработных по причинам сокращения, увольнения и недобросовестных практик со стороны менеджмента организаций.

Безработица российского рынка труда однозначно имеет «молодёжное лицо». По данным Росстата, в 2022 г. доля безработных в возрасте 15-34 года составила 49%. По мнению многих экспертов, наличие образования снижает безработицу среди молодёжи. Подобное суждение не бесспорно, особенно когда речь идет об уровне образования. Так, распределение безработных по уровню образования и возрастным группам в 2019 и 2022 гг. явно свидетельствует о преобладании безработных среди тех, кто имеет только среднее общее и основное общее в возрасте 15-19 лет; среднее общее и среднее профессиональное по программе подготовки специалистов среднего звена в возрасте 20-24 лет; высшее образование среди 25–29-летних [23].

Многие из NEET имеют невысокий уровень образования, что препятствует трудоустройству даже в условиях кадрового голода. В 2022 г. на российском рынке труда доля 15–19-летних, имеющих среднее общее, основное общее и не имеющих основного общего образования составила в общей численности этой же возрастной когорты 85,7%. В 2019 г. аналогичный показатель был на уровне 85,2%. Работодатели при отборе сотрудников обращают внимание не только на опыт трудовой деятельности, но и на наличие профессиональных и soft-компетенций, лояльность к возможным переработкам, ненормированному рабочему времени и др. Всё это, как правило, отсутствует у недавних выпускников системы образования, которые к тому же не умеют себя презентовать во время собеседований. В то же время, характерные для молодёжи трудовая мобильность, владение цифровыми технологиями, умение работать в условиях многозадачности, способность к освоению новых знаний, адаптивность к изменениям несомненно привлекательны для руководителей компаний, что обусловливает их ориентированность на привлечение именно молодых сотрудников [13].

Существуют разные пути встраивания молодёжи в сферу общественно-полезного труда. Популярный среди населения наёмный труд, предполагающий классический формат трудовой занятости, порой малопривлекателен для представителей молодых поколений. Для них интересны фриланс и другие форматы неформальных трудовых отношений. Часто свой трудовой потенциал они реализуют через платформенную занятость, благодаря которой в известной мере происходит снижение численности NEET-безработных, их переход в статус EET (Education, Employment or Training).

Платформенная занятость

Платформенная занятость – порождение всеобщей информатизации. Катализатором её распространения стала пандемия COVID-19. Работа с использованием специальных онлайн-платформ, выступающих в качестве посредников между исполнителями и заказчиками, обрела популярность, когда многократно возрос спрос на удалённый формат занятости. «Потенциальные исполнители на платформах, прежде всего, заинтересованы в получении дохода, нежели в социальных гарантиях, как это распространено среди наёмных работников. А это требует таких системных решений, которые бы сбалансировали экономическую привлекательность и социальную справедливость платформенного труда» [2].

Пока платформенная занятость никак не регулируется. Есть лишь законопроект Министерства труда и социальной защиты населения РФ о платформенной занятости [6], что в целом расширит перспективы для данного формата трудовых отношений. Специальная платформа выполняет несколько функций: посредничество между заказчиком и исполнителем (роль агента); регулирование отношений (роль медиатора); содействие в организации сотрудничества; демпфирование нежелательных эффектов в период экономических кризисов, когда платформы становятся инструментом, обеспечивающим получение доходов в случае потери работы.

Цифровые платформы особенно ценны для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и фрилансеров. Плюсами для исполнителей, которые осуществляют поиск заказов, являются: бесплатный поиск; возможность выбирать среди разных предложений; относительная экономическая свобода и от- сутствие зарегулированности со стороны государства; нет необходимости проверять заказчиков и контролировать уплату налогов; наличие помощи в составлении необходимой документации. Население ценит платформы за возможность поиска работы без вложения собственных средств, что практически устраняет барьер первоначального входа и соответствует принципу: «Я ничего не теряю, если не получится».

Фрилансеры ценят платформы, рассматривая их как удобный инструмент для поиска работы без формализации трудовых отношений. Попытки формализовать эти отношения пока вызывают среди фрилансеров недовольство [25]. Для заказчиков использование онлайн-площадок даёт безусловные преимущества: автоматизация документооборота (отсутствие необходимости запрашивать чеки и документы у исполнителей, контролировать подтверждение оплаты); снижение операционной нагрузки на профильные структурные подразделения; удалённый поиск исполнителей в разных регионах страны; быстрые расчёты с исполнителями за оказанные услуги.

Наиболее популярны для россиян такие платформы, как Avito и Яндекс.Такси, Profi.ru. Платформенную занятость в России чаще предпочитает молодёжь в возрасте 18–24 лет. В этой группе соответствующая доля достигает 4,4%, в остальных возрастных группах такой формат занятости не превышает 1,5%. Почти 52% платформенных занятых имеют возраст до 35 лет (средний возраст 30 лет) [16]. В перспективе платформенная занятость будет расширяться, усилится её влияние на социально-экономическое развитие страны.

Согласно выводам Центра стратегических разработок НИУ ВШЭ, в 2023 г. для 90% респондентов-представителей, осуществляющих деятельность через онлайн-платформы, платформенная занятость является основным источником доходов. Доля же тех, для которых данная деятельность является единственным источником доходов, по сравнению с 2021 г. выросла с 45% до 79%. Сегодня 8 из 10 платформенных занятых отмечают, что их деятельность оформлена официально (трудовой договор, самозанятость, деятельность на условиях ГПХ), а, значит, защищена от прекарности. Наиболее популярны трудовой договор и самозанятость. С 2021 по 2023 гг. доля платформенных самозанятых на условиях гражданско-правового характера снизилась с 46 до 31%, а доля заключивших трудовой договор увеличилась с 29% до 37% [24].

Из видов деятельности молодёжь особенно привлекает работа курьера: 39% курьеров не старше 24 лет, 33% имеют возраст от 25 до 35 лет. Таксомоторные и другие услуги населению на условиях платформенного формата чаще всего оказывают люди старше 35 лет (57–62%). Растёт доля тех, кто имеет высшее или неоконченное высшее образование. С 2021 г. доля таких работников выросла на 13%, составив в 2023 г. 39% [40]. Важным аргументом в пользу платформенной занятости является тот факт, что она в большей мере, нежели традиционные форматы трудовых отношений, позволяет заниматься любимым делом, приобретать и развивать профессиональные компетенции, монетизировать своё хобби.

С точки зрения уязвимости спроса на труд, платформенная занятость демпфирует кадровой дефицит, особенно когда это касается сферы услуг населению, а также тех видов экономической деятельности, где возможна удалённая или гибридная занятость. В то же время, актуализируется вопрос регулирования платформенной занятости во избежание нормативного вакуума в случае прецедента и угрозы устойчивости «платформенной экономики».

Заключение

Пандемия, введение экономических санкций и последовавший уход крупных иностранных компаний задали вектор перемен в сторону сокращения рабочих мест как в отраслях промышленности, так и в сфере услуг. Предпринятые в стране меры по импортозамещению, увеличение спроса на рабочую силу предприятий разных видов экономической деятельности, продолжающийся демографический кризис, «старение» рабочей силы, пассивность молодёжи в сфере наёмной занятости продуцируют «кадровую» уязвимость, проявляясь, главным образом, в «кадровом голоде», «сжатии» предложения труда, необоснованном «зарплатном» всплеске, росте неформальной занятости и доли NEET-молодёжи.

Сформировавшийся на рынке труда устойчивый дефицит вынуждает работодателей наращивать фонд оплаты труда, чтобы снизить кадровую текучесть и удержать сотрудников, разгоняя инфляционные процессы. Высокая зарплата подстёгивает рост цен, снижая её роль как трудового мотива и стимула. Упомянутые проявления кадровой уязвимости частично нейтрализуются через миграцию, само- занятость, вовлечение в сферу общественно полезного труда подростков. Перспективна в данном контексте «платформенная экономика», разнообразие сервисов которой обеспечивает пластичность рынка труда, комфортность и вариативность форм коммуникаций между его участниками [26].

Как и самозанятость, платформенная занятость является стабилизатором, что особенно важно в период экономической и геополитической турбулентности, но нуждается в разработке особой методологии для изучения. В ближайшее время оценка включённости населения в платформенную занятость может опираться на подходы, используемые Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала, Институтом социальной политики НИУ ВШЭ и данные выборочных обследований рабочей силы Росстата.

Устранение обозначенных в статье вызовов со стороны предложения труда предполагает проведение более глубоких комплексных исследований на стыке наук, которые бы учитывали региональную дифференциацию, барьеры и мотивы различных форматов трудовой занятости для населения различных возрастных групп, а также принятие и реализацию соответствующих системных решений. В противном случае кадровая уязвимость российского рынка труда может стать главным тормозом на пути устойчивого роста страны.