Кадровые (запасные) формирования белой Сибирской армии на Урале в 1918 году

Автор: Симонов Дмитрий Геннадьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории формирования кадровых (запасных) частей вооруженных сил Временного Сибирского правительства на Урале во второй половине 1918 г. Рассмотрены особенности комплектования этих частей личным составом, проанализирована эволюция их организационной структуры. Сделан вывод о том, что командование Сибирской армии и Уральского корпуса к концу 1918 г. в целом успешно решило задачу создания в регионе крупных войсковых резервов, что обеспечило дальнейшие успехи антибольшевистских вооруженных сил на востоке России в первой половине 1919 г.

Гражданская война, временное сибирское правительство, сибирская армия, уральский корпус, мобилизация, запасные части, новобранцы

Короткий адрес: https://sciup.org/14737029

IDR: 14737029 | УДК: 355.55:

Текст научной статьи Кадровые (запасные) формирования белой Сибирской армии на Урале в 1918 году

Сибирская армия, созданная под эгидой Временного Сибирского правительства в конце мая – начале июня 1918 г., являлась самым крупным по численности и наиболее боеспособным объединением антибольшевистских вооруженных сил востока России на начальном этапе широкомасштабной гражданской войны. Район ее формирования охватывал территорию от Урала до Тихого океана. История создания частей и соединений Сибирской армии на Урале нашла отражение в работах С. И. Константинова [1997], А. М. Кручинина [2002], А. А. Ка-ревского [2003] и Д. Г. Симонова [2008]. Но целый ряд аспектов темы, в том числе вопрос о формировании на Урале кадровых (запасных) частей для пополнения войск, действовавших на антибольшевистском фронте, не нашел должного отражения в историографии.

Напомним, что 4 июля 1918 г. в составе Сибирской армии был образован Уральский корпус под командованием генерал-лейтенанта М. В. Ханжина, штаб которого расположился в Челябинске. Подобно созданным ранее Средне-Сибирскому и Степному Сибирскому корпусам, Уральский корпус первоначально состоял из офицеров и казаков, подлежавших обязательной мобилизации, а также добровольцев. В целях пополнения армии личным составом указом Временного Сибирского правительства от

31 июля 1918 г. на военную службу были призваны из числа русского населения молодые люди, родившиеся в 1898–1899 гг.

Первым днем призыва назначалось 25 августа 1918 г. На территории Приуральской области, объединявшей подчиненные Временному Сибирскому правительству территории пяти уральских уездов, местами первоначального сбора новобранцев были установлены населенные пункты: Челябинск, Сухоборское, Каменское, Таловское, Шадринск, Долматово, Бродокалмакское, Уксянское, Мехонское, Смоленское, Ива-щенское, Верхтеченское, Верхнеуральск, Белорецк, Кага, Учалы, Златоуст, Леузы, Емаши, Дуван, Месягутово, Айлино, Юрю-зань, Сатка, Миасс, Поляковка, Николаевка и Троицк 1.

Призыв прошел без каких-либо эксцессов и дал Сибирской армии более 23 тыс. молодых солдат (табл. 1). Как явствует из приведенных в таблице официальных данных, неявка новобранцев на призывные участки составила около 20 %. Столь высокий процент объясняется не только уклонением молодежи от службы. По свидетельству заведующего военным отделом Приуральского комиссариата А. Первушина, полученные с мест данные о количестве подлежащих призыву являлись весьма приблизительными, причем в отношении Челябинского уезда они были преуменьшены, а в отношении

* Статья подготовлена при финансовом содействии РГНФ (проект № 07-01-00751а).

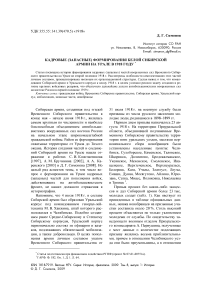

Таблица 1

|

Уезд |

Подлежало призыву |

Явилось по призыву |

Принято в войска |

|

Челябинский |

9 025 |

9 043 |

7 228 |

|

Златоустовский |

7 181 |

5 057 |

4 531 |

|

Троицкий |

3 007 |

2 322 |

2 322 |

|

Верхнеуральский |

4 654 |

1 690 |

1 516 |

|

Шадринский |

8 310 |

7 655 |

6 875 |

|

Всего в Приуральской области |

32 177 |

25 767 |

23 172 |

* Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 18. Л. 2–3.

Результаты призыва новобранцев 1898–1899 гг. р. в Сибирскую армию

* на территории Приуральской области, чел.

Верхнеуральского и Златоустовского уездов – преувеличены. По его экспертному мнению, реально неявка составила около 10 %.

Призванные на службу новобранцы были направлены на укомплектование Уральской кадровой (запасной) бригады, штаб которой расположился в Челябинске. По приказу генерала Ханжина от 8 августа 1918 г. к командованию бригадой был допущен полковник Н. К. Вельк, начальником штаба назначен капитан С. Х. Кугушев. К сентябрю бригада имела в своем составе восемь кадровых полков, в том числе 1-й и 3-й полки – в Челябинске, 2-й полк – в Троицке, 4-й – в Камышлове и Шадринске, 5-й – в Кустанае, 6-й и 7-й полки – в Екатеринбурге, 8-й – в Ирбите. В состав бригады также вошли курень им. Т. Шевченко, сформированный из добровольцев и новобранцев-украинцев, две кадровые инженерные роты, унтер-офицерская школа и Уральский кадровый артиллерийский дивизион.

На укомплектование Уральской кадровой бригады были направлены и новобранцы из Сибири. Так, по нарядам штаба ЗападноСибирского военного округа предполагалось направить в 1-й Уральский кадровый полк 3,5 тыс. новобранцев из Славгородско-го уезда, во 2-й полк – 3 тыс. из Бийского уезда, в 3-й полк – 3,5 тыс. из Змеиногорского уезда, в 4-й полк – 3,5 тыс. из Кузнецкого уезда, в 5-й полк– 5 тыс. из Тюкалин-ского уезда. Всего в полки Уральской кадровой бригады должно было прибыть из Сибири 18,5 тыс. новобранцев 2 .

По состоянию на 14 октября 1918 г. в кадровых частях III Уральского корпуса насчитывалось 924 офицеров и 35 350 солдат (табл. 2). Эти части в отличие от кадровых формирований I Средне-Сибирского и II Степного Сибирского корпусов отличались более высоким уровнем воинской дисциплины, что проявлялось в сравнительно небольшом количестве дезертиров (около 3 % от общей численности). Бегство молодых солдат со службы было связано с острой нехваткой в частях обуви, одежды, нижнего белья. Материальная неустроенность приводила к эксцессам и иного рода. 1 октября 1918 г. две роты расквартированного в Троицке 2-го Уральского кадрового полка отказались выйти на занятия по причине отсутствия обуви. Батальонный командир вынужден был применить оружие, в результате чего несколько солдат получили ранения 3 .

Не менее остро стояла проблема обеспечения кадровых частей казармами. Комкор генерал М. В. Ханжин вынужден был для ее решения пойти на беспрецедентный шаг. Ввиду отсутствия в Екатеринбурге и его окрестностях, а также и во всем районе корпуса помещений для размещения 7-го кадрового полка, 3 октября он приказал этот полк расформировать, молодых солдат – передать в 6-й кадровый полк, офицерский состав и все имущество распределить между полками бригады 4 .

Излишняя громоздкость организационной структуры кадровых бригад обусловила издание 4 октября 1918 г. приказа по Си-

Численный состав Уральской кадровой бригады на 14 октября 1918 г., чел.

Таблица 2 *

|

Наименование воинской части |

Офицеров |

Солдат |

Состояло в бегах |

|

Штаб бригады |

13 |

– |

– |

|

1-й Уральский кадровый полк |

181 |

5 040 |

183 |

|

2-й Уральский кадровый полк |

149 |

6 794 |

192 |

|

3-й Уральский кадровый полк |

138 |

5 234 |

45 |

|

4-й Уральский кадровый полк |

88 |

4 271 |

17 |

|

5-й Уральский кадровый полк |

115 |

3 391 |

447 |

|

6-й Уральский кадровый полк |

103 |

5 406 |

190 |

|

7-й Уральский кадровый полк |

– |

– |

– |

|

8-й Уральский кадровый полк |

40 |

3 400 |

– |

|

Курень им. Т. Шевченко |

9 |

389 |

64 |

|

Унтер-офицерская школа |

14 |

30 |

– |

|

Артиллерийский кадровый дивизион |

55 |

679 |

33 |

|

1-я кадровая инженерная рота |

16 |

365 |

2 |

|

2-я кадровая инженерная рота |

17 |

351 |

1 |

|

Всего |

938 |

35 350 |

1 174 |

* Таблица составлена по: РГВА. Ф. 39512. Оп. 1. Д. 66. Л. 220, 224. Численность 1-й и 2-й кадровых рот дана по состоянию на 21 сентября, артиллерийского кадрового дивизиона – на 29 октября 1918 г.

бирской армии об оптимизации управления входившими в их состав частей. Во исполнение данного приказа 11 октября генерал М. В. Ханжин распорядился переформировать Уральскую кадровую бригаду в две дивизии. В состав 1-й кадровой дивизии включались 1-й, 2-й, 3-й и 5-й (с переименованием в 4-й) кадровые полки, 1-я кадровая инженерная рота, украинский курень им. Т. Шевченко и унтер-офицерская школа. К командованию дивизией был допущен полковник Н. К. Вельк, начальником штаба назначен капитан С. Х. Кугушев. В состав 2-й кадровой дивизии включались 4-й, 6-й (с переименованием в 5-й) и 8-й кадровые полки, 2-я кадровая инженерная рота и Уральский кадровый артиллерийский дивизион. К командованию дивизией был допущен полковник Р. К. Бангерский, начальником штаба назначен подполковник М. М. Шо-хов. Двенадцатого октября комкор приказал полковнику Бангерскому сформировать недостающий в дивизии 7-й кадровый полк, для чего предложил ему воспользоваться кадром и имуществом расформированного ранее 7-го полка 4 .

Воинскими частями, входившими в состав названных дивизий, командовали следующие офицеры: 1-м полком – полковник А. В. Круглевский (с 12 августа), 2-м – пол- ковник А. А. Дмитриев (с 13 августа), 3-м – полковник К. М. Ткачев (с 12 августа по 4 октября), полковник С. А. Кононов (с 4 октября по 23 ноября) и полковник Сергеев (с 23 ноября), 4-м – подполковник Овсянников (с 19 августа по 1 ноября) и подполковник Мочалов (с 1 ноября), 5-м – полковник П. П. Раутсен (с 17 августа), 6-м – полковник М. Е. Обухов (с 28 августа), 7-м – подполковник И. И. Штин (с 10 сентября по 3 октября) и полковник В. В. Ванюков (с 15 октября), 8-м – подполковник Н. В. Украинцев (с 10 сентября), куренем им. Т. Шевченко – поручик Святенко. 1-й кадровой инженерной ротой командовал капитан Скурский (с 8 сентября), 2-й кадровой инженерной ротой – штабс-капитан Свионтецкий (с 15 августа). Начальником унтер-офицерской школы 21 августа был назначен капитан Николаев. Командиром Уральского кадрового артиллерийского дивизиона состоял подполковник Б. М. Жи-ленков 5.

Двадцать восьмого октября генерал М. В. Ханжин распорядился, на основании приказа по Сибирской армии от 3 октября 1918 г., приступить к формированию при Уральском кадровом артиллерийском дивизионе Уральского отдельного тяжелого артдивизиона (командир – полковник Е. А. Сле- шинский), Уральского отдельного легкого артдивизиона (командир – капитан Соколовский, с 8 ноября – капитан Л. Х. Бек-Мамедов, с 4 декабря – гвардии штабс-капитан Лошкевич) и отдельной тяжелой батареи корпусной артиллерии (капитан Сакмин) 6.

Осенью 1918 г. в ходе наступления советских армий Восточного фронта Народная армия Комуча потерпела поражение и вынуждена была оставить территорию Среднего Поволжья. Действовавшие вместе с нею части 1-й чехословацкой дивизии также начали покидать фронт и к ноябрю в большинстве своем отошли в тыл. Для восстановления пошатнувшегося положения действовавшая на Самарском направлении белогвардейская группировка была усилена частями III Уральского корпуса.

Во исполнение директивы Верховного главнокомандующего 22 ноября 1918 г. генерал М. В. Ханжин приказал начальникам 1-й и 2-й кадровых дивизий в недельный срок подготовить выступление на фронт 1-го, 3-го, 5-го и 7-го Уральских кадровых полков. Общее командование сводной дивизией комкор возложил на начальника 2-й кадровой дивизией полковника Р. К. Бан-герского. Полки должны были выступить на фронт, имея по 150 штыков в ротах и все положенные по штату команды. Обеспечение этих частей обмундированием и снаряжением предлагалось осуществить за счет полков, остающихся в тылу. 2-й, 4-й, 6-й и 8-й Уральские кадровые полки предполагалось временно включить в состав 2-й сводной дивизии, возглавляемой начальником 2-й кадровой дивизии полковником Н. К. Вельком 7 . Для выдвигающейся на фронт 1-й сводной дивизии 29 ноября генерал М. В. Ханжин предписал сформировать 1-й сводный артиллерийский дивизион, для чего передать в его состав 6-ю, 8-ю и 9-ю отдельные батареи. 6-я батарея была уже ранее сформирована в составе корпуса. Что касается 8-й и 9-й батарей, то их предлагалось выделить из Отдельного легкого и Уральского кадрового артиллерийских дивизионов. К командованию 1-м сводным дивизионом был допущен капитан Л. Х. Бек-Мамедов 8 .

К этому времени материально-техническое состояние кадровых частей по-прежнему оставалось весьма плачевным. 22 ноября командир 5-го Уральского кадрового полка полковник П. П. Раутсен сообщил начальнику штаба 2-й Уральской кадровой дивизии об отсутствии в полку подготовленных к бою солдат, а 25 ноября заявил начдиву, что к 1 декабря полк к выступлению в поход готов не будет. Как следует из его докладов, полностью обмундированных солдат в полку не было: часть людей имела шинели, но не имела рубах или шаровар, другая часть имела рубахи или шаровары, но не имела шинелей. У всех солдат отсутствовало нижнее белье и портянки. «Кое-какой» обувью располагала лишь ⅓ солдат, остальные имели или совершенно негодную обувь (в том числе лапти), или ходили босыми. Две трети солдат «за неимением обуви» не прошла строевой и полевой подготовки. Из-за нехватки винтовок и патронов полк не прошел и огневую подготовку. Походных кухонь и обоза полк не имел, если не считать 22 саней для обслуживания хозяйственных нужд воинской части. Вместо положенных по штату 513 лошадей полк располагал только 38. Специальные команды в полку к занятиям еще не приступали, так как не было лошадей, седел, пулеметов, бомбометов и телефонного имущества. В связи с вышеизложенным П. П. Раутсен обратился к начальнику дивизии: «Прошу Ваших указаний, как мне двинуться с полком в поход, не имея походных кухонь, лошадей, обоза и обуви. При настоящем положении я могу отправить только маршевые роты на пополнение других частей, уже имеющих все хозяйственные приспособления» 9 .

План по формированию на базе кадровых частей III Уральского корпуса двух сводных дивизий вскоре был отменен. Решили не ломать уже сложившуюся структуру кадровых дивизий и отправить их на фронт, преобразовав в действующие. Ввиду предстоящего выступления дивизий на фронт, 7 декабря 1918 г. командующий Сибирской армией приказал переименовать 1-ю кадровую дивизию в 11-ю Уральскую стрелковую, а входившие в ее состав 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровые полки соответственно в 41-й Уральский, 42-й Троицкий, 43-й Верхне- уральский и 44-й Кустанайский стрелковые. 2-я кадровая дивизия получила наименование 12-й Уральской стрелковой, а ее 5-й, 6-й, 7-й и 8-й кадровые полки были переименованы соответственно в 45-й Сибирский, 46-й Исетский, 47-й Тагильский и 48-й Туринский стрелковые 10.

Ввиду того, что командование корпуса отказалось от формирования 1-й сводной дивизии, согласно приказу по 12-й Уральской стрелковой дивизии от 8 декабря 1918 г., артиллерийский дивизион, образованный из 6-й, 8-й и 9-й батарей, стал именоваться 12-м Уральским стрелковым легким. На должности командира дивизиона остался капитан Л. Х. Бек-Мамедов 11 . В это же время на базе Уральского отдельного легкого дивизиона началось формирование для 11-й дивизии 11-го Уральского стрелкового легкого артиллерийского дивизиона, к командованию которым 13 декабря был допущен подполковник А. Н. Лабунцов 12 .

Седьмого декабря 1918 г. полковник Р. К. Бангерский приказал подготовиться к выступлению на фронт всем полкам 12-й Уральской стрелковой дивизии 13 . Одиннадцатого декабря он подписал приказ о сосредоточении частей дивизии (по мере приведения в боевую готовность) в районе Уфы и поступлении их в распоряжение командующего Уфимской группой генерала С. Н. Войцеховского. Накануне, 10 декабря, из Екатеринбурга на фронт выступил 47-й Тагильский стрелковый полк. Вслед за ним отправлялись 12-й Уральский легкий стрелковый артиллерийский дивизион, 45-й Сибирский стрелковый полк, управление дивизии, 46-й Исетский стрелковый полк, и последним – 48-й Туринский стрелковый полк. По прибытии на фронт головные 47-й Тагильский стрелковый полк и 2-я батарея 12-го Уральского артиллерийского дивизиона были направлены на правый фланг Сводного корпуса генерала В. О. Каппеля в район колоний Вальгейм и Барбаштадт 14 .

47-й Тагильский полк и артиллерийская батарея вернулись с позиций в Уфу 25 декабря 1918 г. Начдив полковник Р. К. Бан-герский высоко оценил боевую деятельность этих частей. В приказе по дивизии он объявил благодарность командиру полка полковнику В. В. Ванюкову, командиру батареи штабс-капитану Г. Е. Родкевичу и подчиненным им офицерам, отметив, что «…полк и батарея в течение последних дней выдержали ряд упорных боев у деревень Шарлык-Баш и Янышева. Молодым частям бои пришлось вести при невероятно тяжелых условиях: мороз доходил до 37, стрелки мерзли, но упорно дрались. Полк понес большие потери, были убитые, раненые и обмороженные, но, по докладу командира полка, не было ни одного случая сдачи в плен…» 15.

Положительную, хотя и с оговорками, оценку деятельности полка дал обер-квар-тирмейстер штаба Самарской группы полковник П. П. Петров. Он, в частности, писал: «47-й полк понес значительные потери обмороженными, так как, участвуя в бою первый раз, довольно долго лежал на снегу. Обвиняли Каппеля, что тот неправильно его использовал, но вернее была неподготовленность командного состава к боям зимой. Позже в составе дивизии этот полк научился драться зимой и неоднократно заставлял красных мерзнуть на снегу под свои огнем [Петров, 1930. С. 64].

К концу декабря 1918 г. остатки Народной армии Комуча при содействии молодых уральских частей Сибирской армии остановили наступление Красной Армии. Фронт стабилизировался восточнее Уфы. По приказу адмирала А. В. Колчака от 3 января 1919 г. 11-я и 12-я Уральские стрелковые дивизии вошли в состав вновь образованного VI Уральского стрелкового корпуса. Его командиром был назначен начальник штаба III Уральского корпуса генерал-майор Н. Т. Сукин, начальником штаба – обер-квартирмейстер штаба Самарской группы полковник П. П. Петров 16 . Весной 1919 г. корпус сыграл важную роль в проведении Уфимской наступательной операции Российской армии адмирала А. В. Колчака.

Следует признать, что командование Сибирской армии и Уральского корпуса, несмотря на неблагоприятные условия, в целом успешно решило задачу формирования на Урале крупных войсковых резервов для антибольшевистского фронта. Это, в свою очередь, обеспечило дальнейшие успехи антибольшевистских вооруженных сил на востоке России в первой половине 1919 г.

RESERVE TROOPS OF THE WHITE SIBERIAN ARMY AT URAL REGION IN 1918