Кадры органов советской юстиции на Кольском Севере в 1920-х годах (на материалах Мурманской области)

Автор: Петин Д.П.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 2 т.46, 2024 года.

Бесплатный доступ

Процесс становления органов советской юстиции на Кольском Севере и их кадровый состав в научной литературе практически не изучены. Однако разработка этих вопросов представляет исследовательский интерес. В данной статье на основе фрагментарно сохранившегося архивного материала из фондов Государственного архива Мурманской области проведен анализ кадровой ситуации, сложившейся при формировании органов советской юстиции на Кольском Севере в 1920-х годах. Изучены и описаны персональный состав первых советских местных органов юстиции (Мурманского уездного бюро юстиции, Архангельского губернского отдела юстиции, Мурманского губернского отдела юстиции, судов), уровень компетенции и образования сотрудников, а также проблемы, которые сопровождали осуществление ими профессиональной деятельности. Сделаны выводы о влиянии сложной социальной и геополитической ситуации в регионе в исследуемый период на кадровое обеспечение органов юстиции Кольского Севера сотрудниками без образования, соответствующей квалификации и опыта работы в профильных учреждениях, а также на проблему адаптации направляемых из центра специалистов. Процесс наполнения профильными специалистами органов юстиции Кольского Севера, включавший их подготовку на местах, начал формироваться только в 1930-х годах.

Кадры юстиции, местные органы советской юстиции, кольский север, судебные органы

Короткий адрес: https://sciup.org/147242941

IDR: 147242941 | УДК: 94(470.21) | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1008

Текст научной статьи Кадры органов советской юстиции на Кольском Севере в 1920-х годах (на материалах Мурманской области)

В первые годы становления Советского государства власть столкнулась с кадровыми проблемами на всех уровнях формирования государственного аппарата. Первые декреты советской власти, основанные на идейных установках, сформулированных теоретиками марксизма-ленинизма, предусматривали ликвидацию дореволюционной государственной системы и построение новых пролетарских органов, в которых, безусловно, должны были работать идеологически «правильные» люди. Однако только идеологическая выверенность сознания и поступков не могла компенсировать отсутствие достаточной компетенции для работы в органах власти любого уровня. Как писал первый народный комиссар юстиции РСФСР Г. И. Оппоков (Ломов):

«Среди нас было много прекраснейших высококвалифицированных работников, но всем надо было еще учиться управлять государством. Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы не умели

управлять государством и не были знакомы ни с банковской техникой, ни с работой министерств»1.

Поэтому на ведущих должностях одного из центральных органов власти – Народного комиссариата юстиции РСФСР, обеспечивавшего осуществление правосудия путем организационного руководства судами и иными правовыми учреждениями (нотариат, адвокатура и т. д.), состояли люди, получившие образование в Российской империи: Г. И. Оппоков (Ломов), И. З. Штейнберг, П. И. Стучка, Д. И. Курский, Н. В. Крыленко и т. д. Но это была вынужденная мера, которая не решала проблему нехватки квалифицированных кадров на всех уровнях власти, в том числе и в системе органов и учреждений юстиции.

Неслучайно А. В. Луначарский при составлении списков в члены Совета народных комиссаров сомневался в подготовленности «идейных» работников к выполнению государственной работы, на что В. И. Ленин отвечал: «…нужны от- ветственные люди на все посты; если окажутся негодными – сумеем переменить» [1: 37]. Если на «верхних этажах» новой советской юстиции не был решен вопрос об укомплектованности кадрами, что оставалось говорить о местных органах. Понимая эту проблему, народный комиссар юстиции РСФСР Д. И. Курский, проанализировав данные Наркомюста РСФСР по 3267 нарсудам по состоянию на 15 марта 1918 года, отметил:

«…судьи и народные заседатели избираются из рабочих и крестьян, для которых опыт работы в пролетарских органах преобладает над требованиями профессиональной подготовки, а профессиональные судьи составляют сравнительно ничтожный процент»2.

В советской прессе начала 1920-х годов постоянно появлялись статьи такого содержания:

«Две трети судебных работников совсем не подготовлены к работе в народном суде и зачастую бродят в поисках или не могут разобраться в самых простейших формах судопроизводства и в той массе декретов, которые лежат перед глазами. Сейчас органы юстиции не могут похвалиться личным составом работников, потому что ни один из них не в силах пропустить личный состав судебных работников через фильтр тех или иных курсов или просто принять ряд практических мер по теоретической их подготовке, что не в силах сделать и центр. На выборы судей на местах смотрят, как на исполнение простых формальностей, избирая в народные судьи лиц, совершенно неподготовленных к этой работе, для того лишь, чтобы заполнить место народного судьи. <…> На этой почве наблюдается неустойчивость судебных работников и частая их сменяемость, что также болезненно отражается на суде»3.

Стоит отметить, что, согласно действовавшим в этот период в Советском государстве нормативно-правовым актам, требования к работникам юстиции предъявлялись политические, а не профессиональные. Например, согласно «Инструкции об организации и действии местных народных судов», утвержденной Постановлением Народного комиссариата юстиции 23 июля 1918 года, судьи должны

«иметь политический опыт работы в пролетарских организациях, как-то политических партиях, поддерживающих Советскую власть, профессиональных союзах, классовых рабочих кооперативах, фабрично-заводских комитетах или в Советских организациях, как-то: Советских Комиссариатах, Исполнительных Комитетах и Отделах Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов; иметь теоретическую или практическую подготовку для должности Советского судьи»4.

Если в Российской империи будущие сотрудники юстиции обучались на юридических факультетах, то в Советской России согласно «Положению о факультете общественных наук», изданному в марте 1919 года Народным комиссариатом просвещения РСФСР, юридические факультеты были упразднены и заменены на факультеты общественных наук, которые в середине 1920-х годов трансформировались в факультеты советского права5.

Окончательное понимание необходимости правовой подготовки работников органов юстиции пришло только в конце 1920-х годов. По признанию А. Я. Вышинского, прежде данному вопросу уделялось мало внимания, так как сильны были представления, что юридическое образование не нужно, в итоге «мы распылили наши кадры: новых не создали, старые потеряли» [7: 81]. Такой подход к формированию кадров не мог не отразиться на уровне профессиональной подготовки работников системы советской юстиции в период ее становления.

В 1922 году на IV сессии Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято решение, обязывающее Совет народных комиссаров, губернские исполнительные комитеты решить материальные проблемы судебных работников, а Народный комиссариат юстиции РСФСР и Главный комитет профессионально-технического образования – в кратчайший срок разработать и внести в Совет народных комиссаров законопроект об открытии в течение 1923 года

«не менее 10 юридических школ на местах и одной высшей юридической школы в Москве для своевременной подготовки достаточного кадра опытных судебных работников»6.

Тем не менее ситуация внутри системы органов юстиции Советского государства оставалась сложной как в центральных органах, так и на местах.

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ В ОРГАНАХ СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ В 1920-х ГОДАХ НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ

На территории Кольского Севера создаваемые новой советской властью органы управления столкнулись со следующей проблематикой: малочисленность, неграмотность и этническая специфика населения, тяжелые последствия военной интервенции, удаленность от республиканского центра, неблагоприятные климатические и сложные геополитические условия. К осени 1917 года большая часть территории современной Мурманской области входила в состав Архангельской губернии в качестве Александровского уезда. Уезд состоял из семи волостей: Кольско-Лопарской, Кузоменской, Мурманско-Колонистской, Понойской, Териберской, Тетрин-ской и Умбской. На территории уезда находились города Александровск, Кола и Мурманск.

В Мурманске проживало 4800 человек, в Коле – 957, в Александровске – 810 [3: 13].

В декабре 1917 года после принятия 24 ноября 1917 года Декрета Совета народных комиссаров «О суде» при Мурманском уездном Совете депутатов рабочих и солдатских депутатов появляется первый судебный орган на Кольском Севере – Революционный трибунал при Мурманском Совете рабочих и солдатских депутатов. А в 1920 году на территории Кольского Севера были учреждены первые советские народные суды (1-го и 2-го участка Мурманского уезда), которые находились в подчинении отдела юстиции Архангельского губисполкома и Народного комиссариата юстиции РСФСР.

История центральных местных органов юстиции начинается с постановления Пленума Мурманского уездного исполкома от 23 декабря 1920 года об образовании первого профильного органа юстиции на Кольском Севере – Мурманского уездного бюро юстиции, которое территориально было подчинено Мурманскому уездному исполнительному комитету, а функционально – Архангельскому отделу юстиции Народного комиссариата юстиции РСФСР. Стоит обратить внимание на одновременное использование в наименовании первых органов советской юстиции на Кольском Севере Архангельского уезда и Мурманского уезда. Это связано с тем, что I съезд Советов Александровского уезда 24 марта 1920 года принял решение о переименовании Александровского уезда в Мурманский уезд, так как фактически уездным городом в этот период являлся Мурманск. 13 апреля 1920 года решение о переименовании уезда было утверждено пленумом Архангельского губиспол-кома, которое не было утверждено Всероссийским центральным исполнительным комитетом. Поэтому в течение пятнадцати месяцев уезд имел два названия: в губернских и уездных документах он именовался Мурманским, а в документах центральных органов употреблялось старое название – Александровский уезд. Декретом ВЦИК от 13 июня 1921 года Александровский (он же Мурманский) уезд Архангельской губернии был преобразован в Мурманскую губернию с центром в г. Мурманске.

Проблема насыщения органов советской власти и управления на местах профессиональными кадрами была общей для молодого Советского государства. Данная проблематика также была выявлена в процессе изучения фрагментарно сохранившихся архивных источников, отложившихся в фондах Государственного архива Мурманской области: Мурманского уездного бюро юстиции за 1920–1921 годы (фонд

№ Р-70), Отдела юстиции Мурманского губиспол-кома за 1920–1922 годы (фонд № Р-101), Мурманского губернского совета народных судей за февраль – сентябрь 1922 года (фонд № Р-123), Мурманского губернского суда за 1922–1927 годы (фонд № Р-102), Мурманского окружного суда за 1927–1938 годы (фонд № Р-171), Народного суда Мурманского округа за 1928–1932 годы (фонд № Р-188) [8: 102–105]. В качестве примера можно привести профессиональные биографии как руководителей, так и рядовых сотрудников первых органов советской юстиции на Кольском Севере в этот период. Например, в 1921 году Мурманский губернский революционный трибунал (далее – Трибунал) возглавил Евгений Андреевич Гайлит. Он родился в Латвии, левый эсер-интернационалист, с октября 1918 года член РКП (б). С января 1919 года служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии. После демобилизации в 1921 году работал в должности заместителя председателя Мурманского губернского исполнительного комитета.

Заместителем председателя Трибунала в 1921 году стал Иван Станиславович Чижевский, уроженец Литвы. Образование – незаконченное двухклассное. С марта 1918 года служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии.

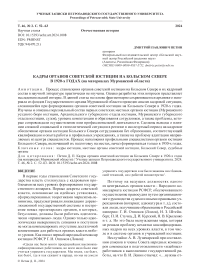

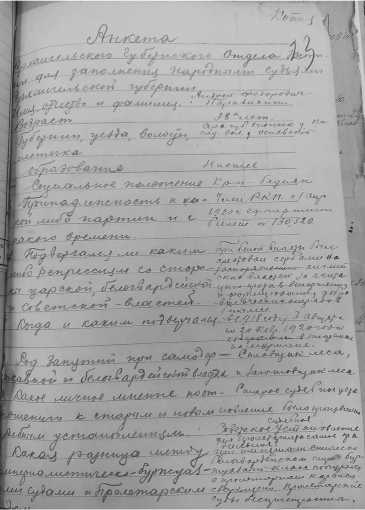

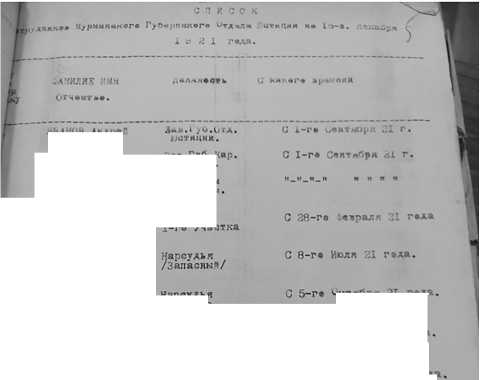

Народным судьей 1-го участка Мурманского уезда 5 мая 1920 года был назначен Мирон Прохорович Барышев 7 . Он родился в Онежском уезде Архангельской области, окончил сельскую школу, занимался рыбным промыслом 8 . В мае 1920 года М. П. Барышев вступил в РКП (б), являлся организатором коммунистической ячейки и занимался профсоюзной деятельностью 9 . На должность секретаря этого же суда был принят Андрей Федорович Паразихин 10 – уроженец Онежского уезда, образование низшее. Работал на лесозаводе, секретарем в комитете Архлес-профсоюза (рис. 1, 2) 11 .

В мае 1922 года Яков Алексеевич Комши-лов был избран народным судьей 1-го участка Мурманской губернии 14 . Он уроженец Пермской губернии, окончил нижнюю школу, работал в ремесленных мастерских, учился в Художественном училище барона Штиглица [2: 23]. До назначения на должность судьи Я. А. Комши-лов с 13 октября 1921 года занимал должность заведующего информационно-инструкторским подотделом губисполкома 15 . Ранее был членом Трибунала. Как многие работники юстиции того времени, ввиду кадрового дефицита он вынужден был помимо основной работы выполнять работу по совместительству и сверхурочные работы.

Рис. 1. Анкета Архангельского губернского отдела юстиции для народных судей Архангельской губернии, заполненная А. Ф. Паразихиным в 1920 году12

Figure 1. Questionnaire of the Arkhangelsk Provincial Department of Justice for people’s judges of the Arkhangelsk Province filled out by A. F. Parazikhin in 1920

Рис. 2. Удостоверение члена Губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских, рыбацких депутатов А. Ф. Паразихина. 1926 год13

Figure 2. A. F. Parazikhin’s identification card of a member of the Provincial Executive Committee of the Soviets of Workers’, Peasants’ and Fishermen’s Deputies, 1926

В мае 1920 года народным судьей 2-го участка Мурманского уезда был избран Матвей Семенович Белов, направленный из Новгородской губернии, где около года он был судьей Демянского уезда [4: 6]. М. С. Белов проработал недолго, и 9 августа 1920 года его сменил Георгий Владимирович Шувалов. Г. В. Шувалов родился в г. Вологде. Получил приходское образование. Работал печником. Во время Гражданской войны и интервенции служил в вологодской оружейной мастерской. Регистратором 2-го судебного участка с 1 сентября 1921 года был назначен Иван Яковлевич Переходцев – уроженец Хвалынского уезда Саратовской области, закончивший сельскую школу. Секретарем этого же участка трудился уроженец г. Кола Владимир Романович Шабунин, имевший в активе только курс Кольского приходского училища 16 . 15 апреля 1920 года секретарем народного судьи 2-го участка Мурманского уезда был назначен Александр Петрович Воробьев. А. П. Воробьев родом из Архангельска, не закончил и двух классов Архангельского городского училища. Был ратником второго разряда 17 .

Постановлением Пленума Мурманского уездного исполкома от 23 декабря 1920 года был образован первый профильный орган юстиции на Кольском Севере – Мурманское уездное бюро юстиции (далее – Бюро). Бюро было территориально подчинено Мурманскому уездному исполнительному комитету, а функционально – Архангельскому отделу юстиции Народного комиссариата юстиции РСФСР. Создание централизованного местного органа юстиции должно было стабилизировать работу учреждений, однако комплектовать штат было, по факту, не из кого. Самым очевидным выходом из этой ситуации было либо привлечение компетентных работников из других регионов страны, либо назначение лиц, уже работавших в других местных органах. Так, Мурманское уездное бюро юстиции возглавил Г. В. Шувалов, являвшийся народным судьей 2-го участка Мурманского уезда. Приказ о его назначении № 1 от 31 декабря 1920 года содержал следующий текст:

«Ввиду избрания меня общим собранием народных судей и народных следователей уезда от сего числа в председатели Мурманского уездного бюро юстиции с сего числа вступил в отправление обязанностей председателя означенного бюро»18.

Как уже отмечалось ранее, образование Г. В. Шувалова – церковно-приходская школа, поэтому первые документы за его подписью составлены с большим количеством ошибок. Вскоре Г. В. Шувалова на этой должности сменил Сергей Акимович Антипов – народный судья 2-го участка Мурманского уезда 19 .

Анализ кадрового состава в начальные годы становления местных органов и учреждений юстиции на Кольском Севере позволяет сделать вывод о том, что, кроме откомандированного судьи М. С. Белова, лица, служившие в системе органов юстиции Мурманского уезда, не имели ни опыта работы в подобных учреждениях, ни специального образования. Им не хватало знаний и опыта работы, возникали проблемы с выездами в волости. Судьям, помимо рассмотрения дел, приходилось выполнять и другую работу. По этой причине народные судьи и следователи довольно часто увольнялись, а вновь принятые, как и их предшественники, также не имели соответствующего образования и опыта работы.

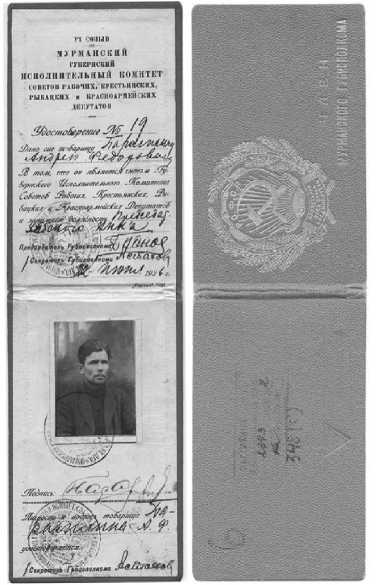

Из-за кадровых проблем судебные дела оставались долгое время без рассмотрения, на что регулярно указывали вышестоящие органы. В частности, Мурманское уездное бюро юстиции неоднократно получало от вышестоящего Архангельского губернского отдела юстиции указания на то, чтобы дела в судебных участках не залеживались по нескольку месяцев. Один из примеров таких указаний – рис. 3 20 .

Аналогичная ситуация складывалась в большинстве регионов страны, так, в Курской губернии в 1921 году из двенадцати ответственных работников Курского уездно-городского бюро только один прослушал университетский юридический курс и двое закончили гимназию [5: 180]. В Екатеринбургском уезде Пермской губернии 9 марта 1918 года был образован суд в Северском заводе, который не имел никаких представлений о порядке судопроизводства, а лица, избиравшиеся на должность народных судей, имели лишь начальное образование и служили до этого волостными писарями [9: 26].

Рис. 3. Указание Архангельского губернского отдела юстиции о необходимости принятия мер. Май 1921 года21

Figure 3. Instruction from the Arkhangelsk Provincial Department of Justice on the necessity of taking action, May 1921

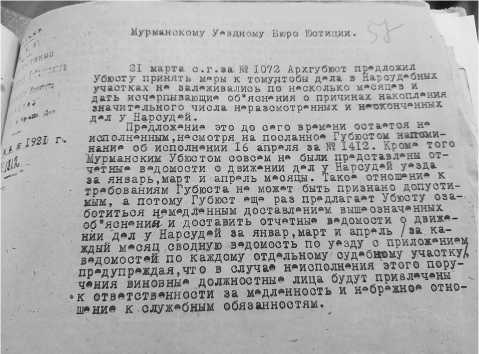

В рамках проходившей реформы органов государственного управления в 1921 году в составе Мурманского губернского исполнительного комитета был образован губернский отдел юстиции (далее – Отдел), который просуществовал до образования Мурманской губернской прокуратуры в 1922 году (рис. 4).

Нарсудья

!дере^ячь

Октября 21 геда

Неября 21 года

С 1-ге

С 15-ге Аппеля -Ю геда

Сентября 21 гед.

С 20-г<

.ХОХЛОВ i *ая ?жсееежчь.

▼укеж Федер Нхкелаехжчь.

пьянив Акдрег Иханехичь.

Уллин Адекв*й :узьмичь.

:млямене* Иван _*скльеххчь.

Кнтхпен Сергей Аклмачичь.

Бреник Горде? Бвсеепкчн.

Зеребьен Алек-др Петрами чь.

Секретарь Кар,Отдела,

Нарсудья 3-го уча.

Секретарь

Нар.З-га уч

Нарсудья 3-ге Учаб,

отделен,

Заж.Сощмм П/Отд*лем

.абунин ьлкдимир Романеьичь.

Секретарь

Нар. 2-геУ'

С

Ю-ге Октябре

Иренина пера двсееъна.

Чашинистка Отд.Летиции,

лиселе* Иван Захареьичк.

Регистратор Отд.Юстиции

С

1.-го Сентября

Рис. 4. Список сотрудников Мурманского губернского отдела юстиции на 15 декабря 1921 года22

Figure 4. List of employees of the Murmansk Provincial Department of Justice as of 15 December 1921

На основании Протокола № 26 от 28 августа 1921 года заседания Президиума Мурманского губернского комитета РКП (б) на должность «заведывающего Отделом Губернской юстиции» был откомандирован Андрей Иванович Иванов 23 . Таким образом, назначение А. И. Иванова в первую очередь проходило по партийной линии, что лишний раз подчеркивало зависимость деятельности местных органов юстиции от партийных органов. А. И. Иванов активно приступил к работе по формированию системы органов юстиции Кольского Севера. Так, на заседании президиума губисполкома 1 сентября 1921 года он предложил укрепить судебные и следственные участки коммунистами, создать еще по два участка суда и следствия. Члены президиума исполкома обещали оказать отделу юстиции содействие и рекомендовали А. И. Иванову подобрать сотрудников на вакантные должности [3: 13].

26 февраля 1922 года на совещании Мурманских судебных деятелей, в котором помимо работников отдела юстиции и судов приняли участие руководители губисполкома, ревтрибунала, милиции и уголовного розыска, А. И. Иванов доложил об итогах Всероссийского съезда работников юстиции и отметил, что работа органов юстиции приобретала первостепенное значение, от нее зависело дальнейшее укрепление рабоче-крестьянской власти. Она была направлена на «сближение народных судов» с населением и на удовлетворение его правовых требований. Гражданин должен был точно знать свои права и обязанности и быть уверен, что советский закон и советский суд «стоят на закреплении революционного правопорядка и охранения правоза-конности отдельного гражданина» 24 .

Однако присутствующих на совещании судебных деятелей гораздо больше волновали проблемы роста преступности, текучесть кадров, большая нагрузка на суды. В Мурманске, особенно на его окраинах, группами и в одиночку орудовали уголовники, которые приезжали сюда из центральных районов. На территории губернии с населением в 15 тыс. человек в 1921 году было зарегистрировано 520 преступлений. В судах находилось свыше 600 нерассмотренных дел. Уголовный розыск ввиду большой нагрузки не в силах был справиться с работой. У единственного на всю губернию следователя находилось в производстве около 100 дел [3: 14]. В итоге было принято решение направить ходатайство в Губиспол-комом и НКЮ РСФСР с просьбами о принятии соответствующих мер для решения кадровых и материально-технических вопросов. Например, отмечалось, что помещение народного суда состоит из одной комнаты, «где и канцелярия, и хранятся все документы по делам, и устраиваются судебные заседания» 25 .

22 мая 1922 года заведующий Губернским отделом юстиции обратился в Губисполком с сообщением о наличии отрицательных тенденций в деятельности судебных и следственных учреждений, связанных с недостатком квалифицированной силы. Отрицательная сторона выражалась конкретно в том, что не оказывается правовой помощи населению, допускаются ошибки судебной и следственной организации при определении наказаний, мер пресечения. Тормозятся следственные и судопроизводственные дела26. В итоге президиум Мурманского губисполкома 10 июля 1922 года принял решение реорганизовать отдел юстиции, создав «на место его прокуратуру в лице помощника прокурора». «Ввиду немногочисленности кассационных дел» упразднить совнарсуд, оставив особую сессию по гражданским и уголовным делам и при ней следователя по важнейшим делам. Вместо трех участков нарсудов, имевшихся в то время, оставить два и при них два участка нарследователей27.

К сожалению, в архивных материалах не сохранились подробные биографические данные А. И. Иванова, однако были выявлены анкетные листы работников юстиции по Мурманской губернии и четыре личных дела сотрудников губернского отдела юстиции Мурманского губернского исполнительного комитета, из которых можно почерпнуть информацию об уровне их образования и компетенций.

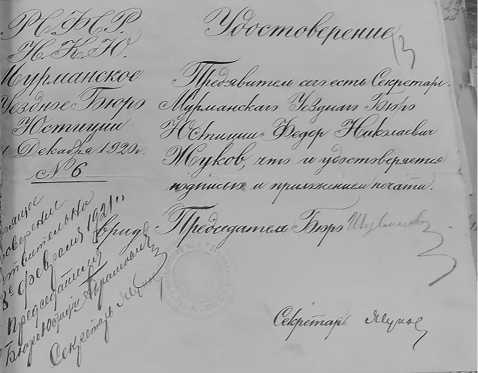

Рис. 5. Удостоверение секретаря Мурманского уездного Бюро юстиции Ф. Н. Жукова. 1920 год28

Figure 5. F. N. Zhukov’s identification card of the secretary of the Murmansk District Bureau of Justice, 1920

7 октября 1921 года заведовать общим и административным отделом Губернского отдела юстиции стал Федор Николаевич Жуков – единственный профессиональный юрист в отделе, закончивший еще до революции юридический факультет Томского университета (рис. 5) 29 . 14-летняя машинистка общего и административного отдела Вера Евсеевна Бронина потупила на службу после окончания высшего начального смешанного училища г. Петрогра-да 30 . Телефонист Евстигней Андреевич Лыжин не имел даже начального образования, до этого числился хлебопашцем 31 . Ольга Ивановна Щербаковская трудилась делопроизводителем без опыта работы, имея 7 классов образования. Она проработала всего месяц и была уволена ввиду неявки 32 . На должность заведующего жилищным отделом был назначен Василий Петрович Пашков, у которого отсутствовало образование, а по рабочей специальности он был плотником 33 .

Если к техническим работникам не было целесообразно в то время предъявлять жесткие требования к наличию квалификации, то к судьям и следователям, безусловно, они предъявляться должны были бы, несмотря на отсутствие такого рода требований в директивах советской власти. Однако в личном деле народного следователя Мурманской губернии Михаила Ивановича Иванова содержится только информация о том, что он окончил школу юнг Черноморского флота, сведения о предыдущем месте работы отсутству-ют 34 . Михаил Иванович Шахнов также служил народным следователем после окончания этой же школы юнг 35 .

В отношении народного судьи А. М. Королевой архивные источники содержат информацию о том, что она как народный судья 2-го участка имела право возбуждать судебное преследование против нарушителей декретов советской власти, наблюдать за производством дознания органами советской милиции, проверять законность и правильность поводов содержания под стражей [3: 14–15]. Такие широкие полномочия делегировались судье, пришедшей на эту работу «из буфетчиц» с «домашним образованием», как сообщила сама Анна Михайловна Королева в анкете 36 .

Василий Кондратьевич Алымов – следователь по важнейшим делам при Особой сессии по уголовным делам Мурманской губернии – также специального образования не имел. Однако трудолюбие, аналитический склад ума и активное самообразование позволили ему внести значительный вклад в историю развития Кольского Севера. 1 апреля 1923 года В. К. Алымов уволился со службы по собственному желанию 37 . В последующие 15 лет он занимал должности заведующего статистическим бюро окрисполко-ма, председателя Мурманского отделения Комитета содействия народностям северных окраин, директора краеведческого музея, был организатором Общества изучения Мурманского края, участвовал в создании саамского букваря и «Атласа Мурманского округа» [11: 91–93].

С проблемой недостаточности компетенций столкнулись и народные заседатели, которые не были профессиональными юристами, поэтому большую часть юридических знаний они получали от председательствующего судьи. Сам факт общения судьи с заседателями выходил за рамки простого разъяснения общего юридического смысла закона, он давал им свое видение трактовки закона, заседатели узнавали от судьи и о том, как оценивать личность подсудимого, имеющиеся факты и т. д. Таким образом, даже без всякого злого умысла или специальных усилий со стороны судьи заседатели полностью подпадали под его влияние [10].

Народных избирателей выбирали жители, поэтому в местной советской прессе того периода активно освещались выборы и перевыборы народных заседателей. Например, в газете «Полярная правда» от 14 февраля 1927 года при освещении собрания, посвященного перевыборам народных заседателей, отмечалось, что рабочие сомневались в юридических познаниях тех, кого они хотели «послать народным заседателем». А женщины, выбранные в качестве народных заседателей, требовали, чтобы их больше привлекали к практической работе, а не заменяли при вызове мужчинами: «Тяга к работе у домохозяек большая. Нужно направлять ее по нужному руслу» 38 .

В ноябре 1922 года с принятием Положения о судоустройстве РСФСР произошла судебная реформа, в ходе которой стали создаваться губернские суды, значительно превышавшие по составу существовавшие на тот момент народные суды. Например, в штате Мурманского губернского суда на 11 июля 1924 года состояло 25 человек: председатель губсуда, два зампредгубсуда (гражданский и уголовный отделы), судебный исполнитель, старший секретарь губсуда, старший бухгалтер (он же заведующий отделением), счетовод, заведующий хозяйственным отделением, три машинистки, три члена суда, два секретаря отделов, два старших следователя, делопроизводитель, судебный рассыльный, статистик, курьер, два дворника, уборщик.

Создание нового суда на территории Мурманской губернии обязывало местные власти более тщательно подходить к кадровому выбору на должности работников суда. Поэтому 3 декабря 1922 года президиум Мурманского губиспол-кома при принятии решения об организации Мурманского губернского суда его председателем избрал опытного судью Андрея Федоровича Па-разихина, а заместителем председателя – Григория Васильевича Сироткина, который в 1925 году возглавил суд [3: 83].

Г. В. Сироткин (рис. 6) родился в селе Сабе-тово Симбирской губернии. Окончил сельскую приходскую школу, работал на мельнице, плотником. В 1918 году был избран в Кольский железнодорожный комитет, был секретарем и товарищем председателя. В 1920 году работал в Революционном комитете Чрезвычайной комиссии и железнодорожном чрезвычайном комитете при ст. Мурманск. В начале 1923 года был отозван и подлежал откомандированию в Ленинград ТОГПУ. В связи с организацией с начала 1923 года губернских судов, из-за отсутствия на месте работников, Мурманский губком ВКП (б) возбудил ходатайство перед ТОГПУ о направлении Г. В. Сироткина в губернский суд, где он работал в качестве заместителя председателя по уголовному отделу до июля 1925 года, после чего был избран председателем губернского суда. В этой должности работал до 15 ноября 1927 года, откуда по предложению местных организаций был переведен в прокуратуру на должность окружного прокурора [2: 99].

Рис. 6. В центре – Григорий Васильевич Сироткин, участник восстановления советской власти на Мурмане; справа – Антон Иванович Кречик (в 1929 году секретарь Мурманского окрпрофбюро). 1920-е годы39

Figure 6. Grigory Vasilyevich Sirotkin (in the center), a participant in the restoration of Soviet power in Murman, Anton Ivanovich Krechik (on the right), the secretary of the Murmansk District Trade Union Bureau in in 1929, 1920s

27 марта 1930 года судьями Народного суда г. Мурманска назначены Николай Петрович Просолупов и Григорий Яковлевич Шаныгин. Н. П. Просолупов – уроженец г. Санкт-Петербурга, закончил 3-ю Петроградскую гимназию. Прошел ускоренный курс Павловского военного училища. 7 марта 1924 года был принят на должность секретаря нарсуда, а в марте 1926 года был выдвинут на должность народного судьи. Г. Я. Шаныгин – уроженец Симбирской губернии. Окончил пед-техникум, прошел областные юридические курсы в 1929/30 году и Совпартшколу в 1925 году 40 .

Таким образом, система юстиции на Кольском Севере стала постепенно внутри себя формиро- вать и готовить кадры. Однако говорить о преемственности, которая могла бы стабилизировать кадровые проблемы в этой отрасли, пока не приходилось.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ В 1920-х ГОДАХ НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ

В процессе анализа архивных источников также были выявлены сопутствующие проблемы в деятельности органов юстиции на Кольском Севере. В первую очередь речь идет о дисциплине самих работников юстиции. Так, 11 июня 1921 года Губернским отделом юстиции издается приказ за подписью А. И. Иванова, в котором констатируется, что «главы отделов и сотрудники являются на занятия с большим опозданием, а некоторые и совершенно не являются». Такое явление он считал крайне недопустимым, так как оно

«вредно отражалось на всю работу, которая должна быть поднята на должную высоту. Наш орган не должен ни на минуту забывать то, что исполняемая работа весьма важна для государства, которая и должна выполняться не на словах, а на деле».

Далее в приказе определялся режим работы без опозданий: с 10 часов утра и «не позднее 4 часов дня». Приход и уход необходимо было регистрировать в явочном журнале в комнате Губ-юста. Нарсудам приказывалось также завести явочный журнал по прилагаемой форме и о всех нарушениях по службе доносить в Губюст. Главы по отделам, нарсудья должны были вменить своим подчиненным товарищам то, что возложенные на каждого обязанности необходимо было выполнять точно, быстро и «безоговорочно». На тех, кто окажется замечен «в равнодушии к службе», будут налагаться административные взыскания, вплоть до увольнения после второго выговора 41 .

Информативными историческими источниками по проблемам, связанным с нежеланием в 1920-е годы избранных на должности народных судей исполнять свои обязанности, являются донесения Губернского отдела юстиции. Например, в донесении руководителя Губернского отдела юстиции в Губернский профсовет Союза рабочих от 30 мая 1921 года сообщается, что выбранный на общем собрании рабочих транспорта на должность народного судьи тов. Терещенко отказался заполнять анкету, мотивируя тем, что с обязанностями судьи незнаком и занимать эту должность не согласен 42 .

В донесении Губернского отдела юстиции в Союз коммунальных служащих от 30 сентября 1921 года описывается похожий случай:

«Фракцией Губпрофсовета, а потом и правлением Союза коммунальных служащих на должность народного судьи был выдвинут член этого Союза Лыжин, несмотря на мои неоднократные заявления о явке в Коле в распоряжение Губюста Лыжина, последний не явился. Был послан узнать о причине неявки народный судья 2-го участка тов. Антипов, которому Лыжин ответил, что не поедет, потому что ему нужен отпуск, а потом он примет должность нарсудьи. <…> Прошу Правление Союза коммунальных служащих принять меры к явке Лыжина к месту своей службы, оказав в этом случае давление в порядке трудовой дисциплины. В случае вторичного отказа Лыжина Губком прочит исключить из партии Лыжина за шкурничество, а Правление союза предать товарищескому дисциплинарному суду за не-подчинение»43.

Также в архивных материалах содержатся претензии, выдвигаемые работникам со стороны непосредственного руководства в органах юстиции. Например, старший секретарь Губюста В. А. Горлов направил канцеляристке Мюккен-фельд сообщение следующего содержания:

«Будьте любезны явиться на службу или же объясните причину Вашей неявки до сих пор, дабы не считать Вас манкирующей служебным положением. Больные не бывают на танцах, в душной, пыльной атмосфере»44.

Далее по данному факту этот же секретарь направил письмо в дисциплинарный суд при Мургубпрофсовете для принятия соответствующих мер в отношении гражданки Мюк-кенфельд 45 .

13 октября 1921 года председатель Мурманского губернского революционного трибунала Е. А. Гайлит издал приказ № 20, в котором указал, что:

«члены трибунала и следователи <…> не аккуратно являются на службу и не отмечают часы прихода в книге (находящейся у старшего секретаря). <…> вторично предлагаю членам коллегии и следователям исполнять приказ № 10 от 3 октября п. 3, дабы не давать повода к дезорганизации среди прочих сотрудников и в крайнем случае накануне излагать причины невозможности явки на службу к сроку в соответствующей книге»46.

Подобных фактов о нарушении трудовой дисциплины выявлено в архивных источниках достаточно для того, чтобы сделать вывод о наличии работников, уклонявшихся от выполнения своих должностных обязанностей.

Кадровые вопросы, а также вопросы материально-технического оснащения органов юстиции были предметом постоянного обсуждения на заседаниях Коллегии Мурманского губернского отдела юстиции. Например, в протоколе заседания Коллегии № 1 от 27 сентября 1921 года перечислены следующие проблемы: 1. Отсут- ствие на территории Мурманской губернии судебно-следственного отдела, так как не образован Совет народных судей; 2. Наличие недостроенного барака «в поле в 12-ти верстах от Мурманска»; 3. Недостаток «технических и квалифицированных работников». По итогам совещания были приняты следующие решения: 1. Достроить барак; 2. Оказать через Президиум губисполко-ма давление на Комгорсор в части проведения в жизнь декрета Совнаркома «О регистрации лиц с высшим юридическим образованием», что должно было решить проблему отсутствия в достаточном количестве квалифицированных работников47.

К сожалению, не только проблемы с дисциплиной и материально-техническим обеспечением влияли на кадровую ситуацию в органах юстиции. Массовое строительство промышленных объектов в Заполярье в 1930-е годы потребовало активного привлечения сюда рабочей силы, часть которой формировалась за счет высылки «социально-чуждых элементов» из центральных районов страны. С другой стороны, пограничное положение Кольского края с рассматривавшейся в качестве враждебного государства Финляндией порождало опасения по поводу возможных связей населения (особенно традиционно проживавших на территории Кольского полуострова финнов и норвежцев) с иностранными разведками. Все это делало Кольский край объектом пристального внимания властей и, соответственно, регионом широкого использования репрессий как средства обеспечения стоящих перед ними задач [6: 4].

Безусловно, действия репрессивного механизма не могли не отразиться на работниках органов юстиции. Так, заместитель председателя окружного суда Василий Тарасович Тарасов, народные судьи районных судов Николай Иванович Есаулов и Карл Петрович Асикайнен были репрессированы за «смягчение меры наказания участникам контрреволюционных организаций и вредителям» [3: 94]. Одним из самых громких дел рассматриваемого периода было следственное дело № 46197, или дело «О саамском заговоре». Проходивших по данному делу лиц обвиняли во вредительстве: падеже оленей, пожарах, диверсиях, саботаже с целью создания Лопарской республики и вхождения в состав Финляндии [2: 128]. Чтобы придать делу особую значимость, главой «заговора» был объявлен ученый-краевед, бывший следователь по важнейшим делам при Особой сессии по уголовным делам Мурманской губернии Василий Кондратьевич Алымов. Также по делу прохо- дил судья народного суда Полярного района Яков Иванович Осипов (приговор вынесен в 1938 году).

Вышеуказанные исторические свидетельства создают контекст чрезвычайно сложных и неоднозначных условий, в которых сотрудникам советской юстиции 1920-х годов приходилось работать на Кольском Севере. К существующим проблемам нехватки квалифицированных кадров, частой их сменяемости, в том числе руководства, добавились политические репрессии.

ВЫВОДЫ

Кадровые проблемы при становлении органов юстиции на Кольском Севере являлись общими для Советского государства и заключались в первую очередь в отсутствии необходимого количества профессиональных кадров, способных решать поставленные задачи. Такая ситуация приводила к тому, что в органы юстиции на Кольском Севере часто принимались лица без образования, соответствующей квалификации и опыта работы в профильных учреждениях.

Центральная власть пыталась решить проблему кадрового голода в органах юстиции за счет направления людей из других регионов, однако не все могли полностью адаптироваться к северным условиям. В основном на должностях задерживались люди, которые имели опыт рабочих профессий: лесозаготовщики, плотники, железнодорожники, строители, адаптированные к работе на Кольском Севере, некоторые из них даже добились профессиональных успехов на службе. И только в 1930-х годах начали возникать интенции к подготовке кадров внутри органов и учреждений юстиции, особенно в судебной системе.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВКП (б) – Всероссийская коммунистическая партия большевиков

ГАМО – Государственный архив Мурманской области

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел

НКЮ – Народный комиссариат юстиции

РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

ТОГПУ – Транспортный отдел государственного политического управления

Перевыборы народных заседателей // Полярная правда. 19 февраля 1927 года. С. 2.

STAFFING OF SOVIET JUSTICE AUTHORITIES IN THE KOLA NORTH DURING THE 1920S (analyzing the materials from the Murmansk Region)

Список литературы Кадры органов советской юстиции на Кольском Севере в 1920-х годах (на материалах Мурманской области)

- Калинин И. В. Практика подбора управленческих кадров в период 1917-1924 годов // Акмеология. 2004. № 3. С. 37-44.

- Ковалев А. В., Бардилева Ю. П., Седых С. М. Очерки истории и становления и развития судебной системы на Кольском Севере. Т. 1. Суды Кольского Севера с древнейших времен до середины XX века. М.: Перо, 2021. 228 с.

- Ковалев А. В. Губернский, окружной, народные суды, Совет народных судей и Особая сессия по гражданским и уголовным делам Архангельской и Мурманской губерний (1920-1938 гг.). Мурманск, 2014. 115 с.

- Круглов В. Л. На службе закона (историко-публицистические очерки о деятельности прокуратуры Мурманской области с 1922 года и до наших дней). Б. м., 2009. 163 с.

- Крыжан А. В. Кадровое обеспечение деятельности органов юстиции в первые годы советской власти // Научные ведомости БелГУ Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2012. № 1 (120). Вып. 21. С. 178-184.

- Миколюк О. В. Политические репрессии на Мурмане в 30-е годы XX века: Дис. ... канд. ист. наук. Мурманск, 2003. 239 с.

- Олейник И. И., Олейник О. Ю. Становление системы подготовки юридических кадров в Советской России // Вестник ИГЭУ 2005. Вып. 2. С. 81-93.

- Петин Д. П. Образование и становление системы советских органов и учреждений юстиции на Кольском Севере в архивных документах Государственного архива Мурманской области // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2023. Т. 2, № 1. С. 101-110. Б01: 10.37614/2949-1185.2023.2.1.009

- Селянинова Г. Д. Формирование кадрового состава советской судебной системы в октябре 1917 - мае 1918 гг. (на примере Екатеринбургского уезда Пермской губернии) // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3. С. 22-29. Б01: 10.17803/1994-1471.2016.64.3.022-029

- Титаев К. Д. Корни российского правосудия // Отечественные записки. 2013. № 2 (53) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://strana-oz.rU/2013/2/korni-rossiyskogo-pravosudiya (дата обращения 14.02.2024).

- Шабалина О. В. Страницы истории этнографических исследований Кольского полуострова: Из фондов Музея-Архива истории изучения и освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра Российской академии наук. Апатиты: Кольский научный центр Российской академии наук, 2022. 158 с.