Кафаровский проект: источники и документы первой историко-археологической и этнографической экспедиции Русского императорского географического общества в Маньчжурию, Приамурский и Южно-Уссурийский края (подготовка публикации «потерянных» дневников архимандрита Палладия Кафарова, руководителя экспедиции 1870–1871 годов)

Автор: Ларичев Виталий Епифанович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются обстоятельства организации и программные цели исследований первой комплексной экспедиции Русского Императорского географического общества в Маньчжурию, Приамурский и Южно-Уссурийский края под руководством Палладия Кафарова. Она длилась два года (1870–1871) и сопровождалась выявлением, описанием, определением хронологии и культурной принадлежности памятников древности дальневосточных земель, включенных, согласно договору с цинским Китаем, в границы Российского государства. Публикация информирует о подготовке к изданию базовых источников, освещающих работу экспедиции, – чернового (написанного в пути) и чистового (обработанного по окончании поездки) дневников Палладия Кафарова, выдающегося востоковеда России XIX в. Дневникиэти считались потерянными и никогда неиздавалисьв полном объеме.

Географическое общество, южно-уссурийская археолого-этнографическая экспедиция, палладий кафаров, дальневосточная археология, чжурчжэни, каменные изваяния

Короткий адрес: https://sciup.org/14737676

IDR: 14737676 | УДК: 271.2(510)+001(091)

Текст научной статьи Кафаровский проект: источники и документы первой историко-археологической и этнографической экспедиции Русского императорского географического общества в Маньчжурию, Приамурский и Южно-Уссурийский края (подготовка публикации «потерянных» дневников архимандрита Палладия Кафарова, руководителя экспедиции 1870–1871 годов)

Землеходцы пришли босые, Топором прорубая путь. Не забудь их, моя Россия, Добрым именем помянуть.

П. Комаров

Вводные замечания:

краткие заметки о связи времен, людей, событий и важности сохранения научных традиций в «эпохи перемен»

Надеюсь, редколлегия, которая формировала этот оригинального содержания выпуск «Вестника НГУ», снисходительно отнесется к желанию ветерана историографических штудий предварить изложение сути нового исследовательского проекта Российского гуманитарного научного фонда, нацеленного на раскрытие подробностей начала становления дальневосточного археологического востоковедения , несколькими страницами воспоминаний из жизни студентов-китаеведов 60-летней давности. Они, эти воспоминания, представляются мне уместными. Речь в них (как то, быть может, ни покажется удивительным историкам отечественного востоковедения) пойдет о тех, кому предстояло через три четверти века после завершения экспедиции Палладия Кафарова продолжить выполнение той же программы изучения дальневосточных древностей, которую Географическое общество России предложило исполнить одному из корифеев востоковедения XIX в.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-01-00 327а).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © В. Е. Ларичев, 2012

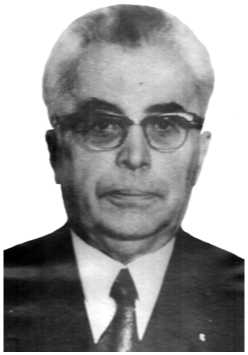

Проф. Л. А. Березный

Задачи ему, превосходному знатоку народов Поднебесной, языков китайского, маньчжурского и монгольского, письменных источников по истории Восточной Азии и видному общественно-дипломатическому деятелю, ставились нелегкие – ознакомиться с археологическими памятниками, открытыми первыми русскими переселенцами и путешественниками в Заханкайский округ Южно-Уссурийского края, установить культурную принадлежность и хронологию их, а также определить круг летописных хроник, в которых они могли упоминаться. П. Кафарову предлагалось выполнить поисковый проект, для востоковеда-дальневосточника непривычный, - совместить воедино археологические факты со сведениями средневековых летописей Китая, Кореи и Японии.

Вот как раз в этой-то связи и полезно, используя удобный случай, коснуться темы необходимости бережного сохранения в науке однажды зародившейся традиции. Проблема эта приобретает особую актуальность и остроту в разрушительные, следую- щие один за другим нескончаемой чередой «эпохи перемен» в истории России XX – начала XXI в. Подходящий повод к размышлениям о том предоставляет одно из любопытных последствий экспедиции П. Кафарова 1870–1871 гг.: едва ли ему могла в ту пору прийти в голову мысль, что во второй половине XX в. на Восточном факультете университета северной столицы появятся студенты, которым по стечению ряда обстоятельств откроется возможность продолжить исполнение программы, сформулированной для него руководством Географического общества 80 лет назад.

Еще более он, пожалуй, изумился бы, вообразив, что части из них придется, наследуя порожденную именно им на юге Уссурийского края традицию , закладывать фундамент специ-

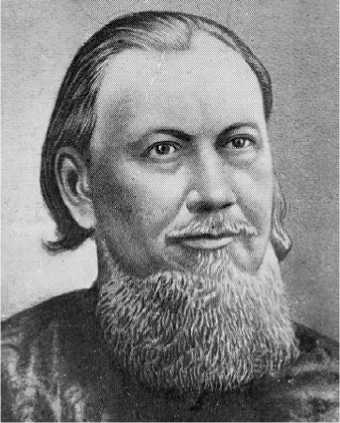

Проф. Г. В. Ефимов

фического для отечественного китаеведения направления – дальневосточного археологического востоковедения . Оно требовало от служителей своих высокого профессионализма в сфере археологии: умения вести поиск памятников древности, изучать их (раскапывать) и оценивать полученные материалы в контексте взаимоотношений с культурами зарубежных регионов, в особенности Кореи, Японии, Китая и Монголии, контактирующих на севере и западе с культурами юга азиатской части России – Дальнего Востока и Сибири. Должная степень профессионализма требовалась и для археолога-востоковеда по части истории, отраженной в письменных источниках, если таковые наличествовали у народа, памятники которого раскапывались (осведомленность о летописях, способность вникнуть и их содержание и умение соотнести записанное иероглифами или литерами с информацией вещественной – археологическими источниками).

Студентов тех подключил к учебе и соответствующим образом воспитывал, ориентируя на капитальное занятие наукой, Г. В. Ефимов, декан Восточного факультета и руководитель ка- федры истории Дальнего Востока Ленинградского государственного университета. Это он и Л. А. Березный 1 приступили в 1950 г. к исполнению масштабного проекта подготовки специалистов по истории и филологии Китая. В рамках его планировалось, в частности, зачисление 18 студентов в группу «История Китая». Надежду на успех задуманного предопределяли два обстоятельства:

-

а) провозглашение осенью 1949 г. Китайской Народной Республики (появилась надобность в специалистах для налаживания контактов с великим соседом на азиатских рубежах по всем направлениям сотрудничества, в том числе в сфере гуманитарных наук);

-

б) близость отхода от активной научной деятельности последних наследников старшего (времени XIX в.) поколения выдающихся знатоков истории, культуры и языков Центральной и Восточной Азии, лидеров его, акад. В. П. Васильева и П. И. Кафарова, а также блистательного окружения их и учеников, т. е. тех, кто со второй половины XIX и до середины XX в. создавал основы отечественного востоковедения, в том числе китаеведения и маньчжуроведения. Речь идет о процессе неотвратимом – смене одного поколения ученых другим, которому предстояло продолжить изучение стран дальней и центральной частей Востока во вторую половину XX в.

Не все удалось Г. В. Ефимову и Л. А. Березному при воплощении в жизнь их великолепного проекта. Случилось это вовсе не по их вине, а из-за неблагоприятного стечения политико-идеологических обстоятельств – начала очередной (после революции 1917 г.) «эпохи перемен» в СССР в связи со смертью И. В. Сталина в 1953 г. и немедленно вступившей за нею катастрофической «эпохой перемен» в партийно-государственных отношениях Китая и СССР, которая, все более осложняясь, продолжалась затем несколько десятилетий. Эти события напрямую отразились на перспективах успешного завершения учебы студентов ки-таеведческих групп Восточного факультета. Вследствие неопределенности перспектив получения работы по окончании обучения, им было предложено перейти на любой из гуманитарных факультетов университета без дополнительных экзаменов.

Не все, однако, последовали такому совету. В частности, студенты группы «История Китая» отказались от перехода куда бы то ни было в полном составе. В шаге том был резон, ибо им предоставили возможность (как и обещали при собеседованиях накануне зачисления) прослушать лекции ведущих историков и востоковедов академических институтов и вузов Ленинграда (среди них были, к примеру, академики В. В. Струве и В. М. Алексеев, а также старейший и лучший в ту пору знаток китайских источников по истории народов Маньчжурии, Приморья, Приамурья, Южной Сибири и Монголии проф. Н. В. Кюнер). И если более половины из 18 обучающихся на кафедре истории Дальнего Востока стали в последующем докторами разных отраслей исторических наук, то конечный результат проекта Г. В. Ефимова и Л. А. Березного (опекунов и кураторов каждого студента в 1950–1955 гг. и первого десятилетия самостоятельной работы) нельзя не признать успешным. Большинство выпускников влились в кадровые составы академических институтов обеих столиц или стали сотрудниками научных и учебных заведений не только близких к ним областей европейской части страны, но и отдаленных азиатских – сибирских, дальневосточных и среднеазиатских.

Из первых наибольшая удача сопутствовала в последующем Е. И. Кычанову (теперь одному из трех юбиляров). Он начал свой путь в большую науку с аспирантуры и должности м. н. с. Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР и возглавил этот самый авторитетный в стране научно-исследовательский центр изучения стран Востока в тяжелейшие годы очередной «эпохи перемен» в России – чумной напасти на нее конца XX и начала XXI в., «Ельцинизма». Из вторых сложной дороги к успехам судьба удостоила В. С. Кузнецова, тоже теперь юбиляра. Он начал восхождение к высотам академического китаеведения в Средней Азии, продолжал его во Владивостоке в Дальневосточном отделении АН СССР, а в последние десятилетия – в Институте Дальнего Востока РАН.

Далее, не детализируя сказанное, вернусь к сюжету статьи, посвященной П. И. Кафарову и его экспедиции в Маньчжурию и на русский Дальний Восток. А все дело в том, что двое из студентов группы «История Китая», Э. В. Шавкунов и автор статьи, уже в 1953–1954 гг. (т. е. когда только начинались две злосчастные для страны «эпохи перемен») внесли уточнение в избранную ранее специализацию – обратились к археологии. Формальным толчком к тому послужила сначала необходимость пройти (в согласии с планом обучения) археологическую и архивную практику. Поскольку руководители факультета и кафедры позволили выбрать для того любой район страны, то решено было ехать на восток, в самые отдаленные края – Приамурский и Приморский и в их столицы, Хабаровск и Владивосток, ближайшие к Китаю, Корее и Японии крупные города. В тех местах путешествовал П. Кафаров, известный нам тогда лишь как составитель энциклопедического толка китайско-русского словаря и как руководитель Пекинской православной духовной миссии, а во Владивостоке в долгие годы работал Н. В. Кюнер, что открывало возможность ознакомиться с изданными там его трудами, недоступными в Ленинграде, и с архивными фондами краеведческих музеев, в ко- торых могли храниться материалы по истории и культуре соседних с азиатской Россией государств. Воодушевляло также опять-таки случайное, но счастливое совпадение: А. П. Окладникова, руководителя Ангарской и Дальневосточной археологических экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, заинтересовала перспектива сотрудничества с Восточным факультетом по весьма существенной причине. При первой встрече «парламентариев», посланных Г. В. Ефимовым и Л. А. Березным на переговоры с ним о возможности включения студентов в состав этой и другой экспедиции, он сказал примерно следующее:

- Историки-китаеведы? Из университета? Прекрасно! Вы-то как раз и нужны мне. Институт начинает археологические исследования в долинах Амура и Уссури, а также на Юге Приморья, а мне хочется знать вот что - ведут ли китайские археологи раскопки в соседних с нашим Дальним Востоком провинциях, в Маньчжурии, например? Если - да, то какие у них результаты? Вы как - способны это узнать? Ну, так приглашаю вас в Дальневосточную экспедицию, но если желаете побольше расширить кругозор - то и в Ангарскую, на острова зоны затопления Иркутской ГЭС. Там, кстати, находят при раскопках китайские монеты времени Ван Мана. Так что, будет чем заняться и по вашей части...

Никто тогда из участников того разговора и подумать не мог, что через несколько месяцев окажется в местах, где проводил полевые изыскания Палладий Кафаров, а через год проплывет на лодках по Шилке и верховьям Амура до Благовещенска, начала речного пути его в Хабаровку, а затем по Уссури на юг Приморья, к дороге посуху к селу Никольскому (теперь Уссурийск), к загадочным крепостям, величественным погребальным памятникам и храмам, поставленным в честь невесть кому. Тем более они не могли представить, что в далеком далеке кому-то из них предстоит рыться в архивах Хабаровска и Владивостока, а затем в Ленинграде в архивах Академии наук (фонды академиков В. П. Васильева и П. И. Кафарова) и в архиве Географического общества, инициатора экспедиции архимандрита. Разбираться в потемневших от времени бумагах, в надежде отыскать рукописи его путевых записок, будто бы потерянных из-за каких-то нелепостей жизни в конце XIX в.

Не могли помыслить и о многом ином. При поисках в архивах и прочтении книг, а затем и газет XIX в. одна задача притягивала другую: становилось очевидным, что по завершении экспедиции П. Кафарова изучение древностей Южно-Уссурийского края не прекратилось, а, напротив, расширилось. Оно, видимо, вдохновлялось ее результатами и захватывающе интересными проблемами, которые, как следствие их, возникали и требовали конкретного решения. Поиски памятников старины и описания их интенсивно продолжались три последних десятилетия века XX, вопреки невзгодам «эпох перемен» начала, середины и конца его.

Не думали, что будем писать в последующие годы учебы в университете курсовые и дипломные, а затем, с началом самостоятельного труда в науке, - диссертации и книги по истории Дальнего Востока, первые страницы которой просматривал в летописях Палладий Кафа-ров и те, кто продолжал его историко-археологические изыскания. Страсть к поддержанию славной традиции диктовала следовать пути предшественников, и им следовали, преодолевая множество препятствий.

Идея организации Южно-Уссурийской экспедиции и ее цели.

Начальный этап подготовки поездки П. Кафарова по Дальнему Востоку.

Варианты маршрутов

Крестьяне-переселенцы из Астраханской губернии, которые во второй половине XIX в. начали обживать почти безлюдный юг Уссурийского края, присоединенного к России согласно договору с Китаем, с удивлением обнаружили в границах его многочисленные «следы древней жизни»: крепости с развалинами жилых зданий и храмов; заброшенные колодцы и поля земледельцев; курганы с гранитными изваяниями около них; широкие, мощеные камнем дороги, густо заросшие травой, кустарниками и вековыми деревьями; оборонительные валы, которые тянулись по горам на десятки километров. Но не было здесь тех, кто мог бы ответить на вопрос - кто прежде обитал в крае и почему он обезлюдел в последующие века?

Архим. Палладий (П. И. Кафаров) (по: [Ларичев, 1973, С. 1 вкладки])

Не в лучшем положении оказались и русские путешественники – топографы, географы, геологи, этнографы, военные, чиновники и любители археологии, кому волею судеб была предоставлена возможность первыми ознакомиться и описать дальневосточные земли. Вне их интереса не остались и памятники старины неведомого исторической науке Европы региона Азии. Но в кратко изложенных впечатлениях от увиденного по части древностей было мало исторических конкретностей. Чтобы убедиться в том, следует обратиться к описаниям древностей юга Приморья, как они представлены в архивных документах и публикациях М. И. Венюкова (путешествовал по краю в 1857-1859 гг.), П. А. Гельмерссена (побывал в «Заамурском крае» дважды – в 1865 и 1869 гг.) и И. А. Лопатина (посещал Сахалин и Приамурье в начале 1860-х гг., представил археологическому обществу подробный отчет о памятниках древности долины р. Суйфун с записью предания местного населения о том, что крепости принадлежали коренным жителям – гольдам и ороченам, о вторжении неких врагов и разрушении их городов).

Все эти историко-культурные факты, постепенно накапливаясь с началом второй половины XIX в., не остались вне внимания Географического общества (организатора нескольких упомянутых экспедиций), Археологического общества, Азиатского департамента Министерства иностранных дел и Священного синода, озабоченного судьбой оставленных вне церковных служб крестьян-переселенцев. Обнаруженные памятники древности следовало описать, оценить их историческую значимость и, что особо важно, обеспечить сохранность, учитывая расширение хозяйственной деятельности. Практическое решение проблемы обязано энергичным усилиям барона Федора Романовича Остен-Сакена, видного государственного деятеля, склонного к занятиям наукой. Он многие годы состоял на службе в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, а с 1865 г. исполнял обязанности секретаря Географического общества. В качестве второго секретаря посольства графа Е. В. Путятина, Ф. Р. Остен-Сакен участвовал в 1857–1858 гг. в переговорах с представителями Цин, на которых имел возможность оценить обширность знания П. Кафаровым истории и языка страны, обычаев ее от устоев жизни простых крестьян до дипломатических тонкостей общения с высокого ранга чиновной элитой империи. Вот почему, когда Совет Географического общества поставил вопрос об от правке археолого-этнографической экспедиции в Южно-Уссурийский край в плоскость принятия конкретных решений (определение целей, выделение средств, количественный состав, назначение руководителя, который мог бы обеспечить успех предприятия и т. п.), Ф. Р. Остен-Сакен не колебался в выборе кандидатуры главного исполнителя научной программы. П. Кафаров был для того оптимально подходящей персоной.

Его хорошо знали как безупречной репутации работника государственных структур, от которых зависело одобрение плана организации экспедиции – в Министерстве иностранных дел (Азиатском департаменте его), Священном Синоде и в губернских учреждениях Иркутска, откуда осуществлялось управление Восточной Сибири и Дальнего Востока. П. Кафа-ров плодотворно сотрудничал с послами России в Китае А. Г. Влагали и Е. Г. Бюцевым, а также с консулом К. А. Скачковым в Тяньцзине и Шанхае в годы сложных переговоров с правительством Цин по вопросам пограничного размежевания в Приамурско-Приморском регионе. Что касается самого Географического общества, то П. Кафаров еще в 1865 г. стал член-корреспондентом его по представлению Ф. Р. Остен-Сакена (диплом был вручен ему через Сибирский отдел Общества, учреждения которого размещались в Иркутске, резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, а затем его преемника М. С. Корсакова). Это почетное звание П. Кафаров получил вполне заслуженно и как удачливый путешественник (тысячекилометровые поездки из Петербурга в Пекин через Монго- лию в 1839–1840, 1864–1865 гг. и обратно, опять-таки через Монголию, в 1847 и 1859 гг.), и как автор объемистых «Дорожных заметок на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.», которые содержали уникальной ценности сведения по истории, географии и этнографии восточных областей Центральной Азии (см.: [Остен-Сакен, 1892]). В открытой печати они были опубликованы лишь в 1892 г. в 10-м томе «Записок ИРГО по общей географии».

П. Кафарова хорошо знали и высоко ценили члены Географического общества, близкие руководству Совета, – М. И. Венюков и П. А. Гельмерсен. Они путешествовали по Дальнему Востоку, бывали в тех местах, куда ему предстояло выехать, осматривали памятники старины юга Приморья, посещали Китай, где, надо полагать, встречались с ним в столице империи и, возможно, обменивались впечатлениями об открытых в долине р. Суйфун эффектного вида древностях (не случайно же П. А. Гельмерсен упомянут в одном из его писем как исследователь «очень просвещенный и дельный»). Высокий авторитет П. Кафарова в Священном Синоде как высокого класса духовника, талантливого организатора многосторонней деятельности членов Пекинской миссии (в том числе – научной, которую он определял как особо важную для практического приготовления «молодых людей в языках Восточной Азии для службы правительству»), великолепного (уровня Н. Я. Бичурина) знатока Китая и просто как безукоризненных нравственных качеств человека, подтверждает включение его в состав миссии 1840-1849 гг., а затем руководство ею в течение более двух десятилетий (1850–1859, 1864–1878 гг.).

Знаниям Востока П. Кафарова отдавало должное и сообщество профессиональных ученых России второй половины XIX в. – Российская Академия наук удостоила его звания академика за весомые достижения не только в области истории и языков Китая, но также, думаю, не в последнюю очередь, за подготовку востоковедных кадров. Он стал академиком-китаеведом вслед за В. П. Васильевым, с которым его связывали дружеские отношения с 1840 г., когда они, пройдя обучение китайскому языку у о. Иакинфа (Бичурина), впервые прибыли в Пекин в составе миссии архим. Поликарпа.

Не в последнюю очередь, вероятно, учитывалось при выборе кандидата на руководство экспедицией и следующее особо важное обстоятельство – благорасположение к личности П. Кафарова чиновников дипломатического ведомства императорского двора. Он в 1858 г. принимал участие в посреднических (по официальной просьбе маньчжурской стороны), драматического накала переговорах Е. В. Путятина с одержимыми воинственностью в отношении Китая делегациями Англии и Франции. В этой связи можно было надеяться на событие беспрецедентное – получение разрешения на проезд в Южно-Уссурийский край напрямую, через родовые земли Цин, Маньчжурию, а не давно узаконенным для россиян маршрутом по степям Монголии на Кяхту, чтобы следовать далее дорогами Забайкалья на Амур, в Благовещенск, откуда открывался хорошо налаженный водный путь пароходом в Приморье по Уссури.

Получив от П. Кафарова согласие возглавить экспедицию, Совет Географического общества направил письмо в Священный Синод, духовное ведомство, которому архимандрит подчинялся по службе, с ходатайством позволить ему выехать на год в Заханкайский округ Южно-Уссурийского края для проведения археолого-этнографических исследований. В обращении подчеркивалась уверенность, что именно он, а надо понимать, не кто-либо другой из подходящих для того кандидатур, сможет обеспечить «обильные и плодотворные результаты» задуманного Советом научного предприятия. Синод, в свою очередь, запросил Министерство иностранных дел о возможности получения П. Кафаровым разрешения оставить свой служебный пост на столь долгий срок. Положительный ответ последовал и притом сопровождался лестной характеристикой главы Пекинской миссии как исполнителя дипломатических заданий Азиатского департамента министерства.

Тогда же посланник в Китае Е. К. Бюцов отправил в Иркутск письмо генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову с просьбой откомандировать в Пекин топографа Гавриила Нахвальных с заданием о передаче в Пекине П. Кафарову части денег, выделенных Географическим обществом на нужды экспедиции (2 000 руб. золотом) и сопровождать его в пути на территории Китая и далее в землях Приамурья и Заханкайского округа ЮжноУссурийского края, где предполагалось проведение стационарных археолого-этнографических изысканий. Совет рекомендовал Восточно-Сибирскому отделу отправить с Г. Нахваль- ных литературу с полезными для П. Кафарова сведениями, позволяющими ему войти в курс истории изучения древностей Сибирско-Дальневосточного региона России. Помимо того, В. П. Васильев, П. И. Гельмерсен и Н. И. Захаров выслали ему письма, в которых, надо полагать, содержались советы по организации работ экспедиции в поле и увязыванию результатов их с письменными источниками соответствующих эпох истории Кореи и Китая. В части западноевропейской литературы П. Кафарову предлагалось обратиться к библиотеке консула России в Тяньцзине К. А. Скачкову, удачливому собирателю редких изданий по восточно-и центральноазиатской исторической проблематике.

К весне 1870 г. все формальности, связанные с организацией Южно-Уссурийской экспедиции, были завершены, и Совет Географического общества обратился к М. С. Корсакову с просьбой о содействии П. Кафарову восточносибирских и дальневосточных властей в проезде экспедиции по Приамурью и Приморью. Тем временем китайские власти (Пекинское губернское управление и Цзунли ямынь, МИД империи) выдали «Дашэньфу», «Великому Отцу духов (архимандриту), «Охранную грамоту» («Хучжаю»), «Паспорт» – подорожную, разрешение на проезд через всю Маньчжурию с юга до крайнего севера, правобережья Амура. В «паспорт» были вписаны члены экспедиции: Г. Нахальных (эго жэнь – русский) и «домочадец», прислуживающий в дороге руководителю экспедиции «бэньгожэнь» (китаец) Моисей Фу, учитель 1-го класса Албазинского училища при Пекинской духовной миссии. В «охранном» документе местными властями строго предписывалось оказывать всяческое покровительство и помощь путешествующим по трем воеводствам Маньчжурии и приказывалось не чинить им никаких препятствий при проезде через пограничные заставы. Согласно правилам, эту подорожную П. Кафаров должен был непременно сдать в Цзунли ямынь по возвращении в Пекин.

Накануне отъезда П. Кафаров послал в Иркутск письмо М. С. Корсакову с прошением о переводе в Благовещенск второй части экспедиционных денег (3 000 руб. ассигнациями). Три телеги экспедиции выехали 30 апреля из Пекина и направились по Ляодусскому тракту в сторону Мукдена, чтобы следовать далее по маршруту Гирин – Цицикар – Мэргэнь – Ай-хунь к участку правобережья Амура, ближайшему для разрешенной переправы к левобережному Благовещенску. Работа началась с первого дня пути – П. Кафаров вел «подорожный дневник» с описанием обстоятельств путешествия по родовым землям императорского дома (уникальная возможность знакомства с ними, которая ранее не предоставлялась «зарубежным варварам!). На страницы его, помимо записей самого разного рода событий и впечатлений, заносились метеорологические наблюдения, для чего Г. А. Фритше, директор русской астрономической обсерватории в Пекине, выдал П. Кафарову барометр и хронометр. Г. На-хвальных выполнял глазомерную съемку местности в пределах полосы маршрута, для чего он и был прикомандирован к экспедиции.

Судьба научных материалов Южно-Уссурийской экспедиции.

Обретения и потери

П. Кафаров скрупулезно выполнял главное условие Совета Географического общества – оперативно, посредством писем информировать ученое сообщество России и всех любопытствующих по части истории народов Отечества и соседей о результатах путешествия по Маньчжурии, Приамурью и Приморью. В периодическом издании «Известия Русского Императорского Географического общества» на протяжении трех лет публиковались сообщения о ходе работ экспедиции (см.: [Кафаров, 1871; 1879]). Географическое общество высоко оценило результаты Южно-Уссурийской экспедиции. По представлению М. И. Венюко-ва о. Палладию присудили Малую золотую медаль. В. П. Панов [1898], сожалея о том, что он не успел завершить свой труд по истории Приморья, справедливо писал в конце XIX в., оценивая значение его работ: «Богатство сведений и подготовка покойного синолога по письменным источникам были так велики, что даже и эти обрывки трудов для каждого изучающего так велики, могут служить как первоисточники. Письма Палладия были положительно лучом света, которое он бросил на темное прошлое Уссурийской страны… В изучении Востока труды Палладия тем важнее, что с его времени начинается, в сущности, исправление исторической географии Маньчжурии в том смысле, что многие события приходится перенести в Южно-Уссурийский край.»

В связи с этим понятно, почему на протяжении более полувека археологи сожалели по поводу потери одного из интереснейших первоисточников по истории изучения края – дневников П. Кафарова, которые он вел во время путешествия от Благовещенска до Владивостока (1870–1872). Это были материалы второй, наиболее интересной части путешествия по Дальнему Востоку, когда исследовалась русская территория – Приморье и Приамурье. В последнем письме, посланном 13 октября 1872 г., П. Кафаров сообщал Географическому обществу, что он занят проверкой и пояснением вывозимых из путешествия данных и впечатлений с помощью найденных источников и пособий, чтобы затем привести в порядок собранные сведения. В этом же письме он сообщал, что дневник («журнал») от Благовещенска до Владивостока будет представлять собой историческую часть отчета экспедиции. Однако в последующие годы в изданиях Географического общества не появилось ни сообщения о получении новых материалов П. Кафарова, ни публикации его «Дневников». Создавалось впечатление, что П. Кафаров не переслал дневник в Географическое общество. Позже распространился, а затем стал господствующим слух, что «Дневники» погибли, как и остальные материалы, во время переезда П. Кафарова в Петербург морем, когда он внезапно умер в Марселе.

Разгадку судьбы «потерянного дневника» и некоей «рукописи Палладия» принесли поиски в архиве Географического общества в Ленинграде, разбор новых, ставших доступными материалов архива Приморского отдела Географического общества и просмотр забытых библиографических работ по археологии Приморья в дальневосточных газетах XIX в. (подробности поисков см.: [Ларичев, 1966]). В Ленинградском архиве Общества нашлись сразу два дневника: один, состоящий из девяти тетрадей большого формата, представлял собой копию чернового дневника, который П. Кафаров вел при поездке по Приамурью и Приморью. Дневник назывался так: «Дорожные заметки по пути от Благовещенска через Японию в Пекин». Копию его выполнил иеромонах Николай Адоратский, известный сочинением, посвященным истории Пекинской духовной миссии. Приложенная к копии записка объясняла, каким образом рукопись оказалась в архиве:

«Представляемая вторая часть дневника о. Палладия найдена была нижеподписавшимся в 1885 году в Архиве Пекинской духовной миссии. Она была помещена в 4-х тетрадях в перегнутый лист, писанный чернилами, и 4-х книжках, писанных карандашом. Метеорологические наблюдения, находящиеся в первых тетрадях, выпущены, так как они вычислены были г. Фритше при жизни о. Палладия.

СПБ. 18 августа 1886 г. Иером. Николай.»

Второй дневник состоял из двух частей, названных по-разному. Они были получены Географическим обществом не в одно время, и потому их зарегистрировали под разными номерами и шифрами. Этот дневник представлял собой переработанные, систематизированные и переписанные набело черновые записи первого полевого дневника, копию с которого снял иеромонах Николай. Обе части второго дневника – подлинные рукописи самого П. Кафарова. Первая из них называется «Проезд от Благовещенска и от Хабаровска до ЮжноУссурийского края в 1870 году (Архимандрита Палладия)» 2. Судя по печати и дате, представленной на рукописи при ее поступлении в Географическое общество, она получена 9 мая 1873 г. Рукопись состоит из 58 листов, исписанных с обеих сторон убористым почерком. Вторая, еще более обширная рукопись, которая превосходит первую почти в два раза, называется «Пребывание во Владивостоке и посещение южноуссурийских портов в 1871 г.» 3. Рукопись подписана инициалами А. П. (Архим. Палладий). Она была получена значительно позже – 23 октября 1876 г. Со времени работ экспедиции прошло пять лет, и в Географическом обществе, очевидно, не ожидали дополнительных материалов поездки. Поэтому работ- ники архива сначала не поняли, от кого поступила рукопись. На полях ее кто-то написал карандашом, что в ней содержатся материалы по Дальнему Востоку, а инициалы А. П. расшифровал как «А. Полонский». Позже ниже карандашных записей появилась новая – «Архимандрит Палладий!» и авторство рукописи было установлено правильно. Выходит, П. Кафаров обработал все свои полевые записи и выслал их в Географическое общество. Он выполнил свои обязательства перед учреждением, которое послало его в экспедицию.

Подведем итоги. Бесценные материалы первой в истории Дальнего Востока археологоэтнографической экспедиции выдающегося русского востоковеда Палладия Кафарова (они из-за разного рода недоразумений почти 100 лет находились в забвении) можно теперь взять на вооружение в исследованиях, посвященных истории изучения древних культур азиатской окраины страны. Помимо археологов, немало полезных сведений в дневниках найдут этнографы и историки нового времени, которые изучают обстоятельства первоначального освоения русского Приморья. На страницах дневников красочно описаны любопытные эпизоды, записанные по горячим следам со слов очевидцев, дается живая характеристика старейших русских городов и селений Приамурья и Приморья – Благовещенска, Хабаровска (Хабаров-ки), Уссурийска (Никольска) и Владивостока.

Новые материалы одного из лидеров востоковедения XIX в. – свидетельство значительного вклада русских ученых в исследование Дальнего Востока. Публикация их, а также приложений к ним по исполнении гранта РГНФ призвана подтвердить это заключение.

Vitaliy Ye. Larichev

KAFAROV’S PROJECT: SOURCES AND DOCUMENTS OF THE FIRST HISTORICO- ARCHAEOLOGICAL AND ETHNOGRAPHICAL EXPEDITION OF THE RUSSIAN EMPEROR’S GEOGRAPHICAL SOCIETY TO MANCHURIA, THE CIS-AMUR AND SOUTH-USSURY AREAS (PREPARATION FOR PUBLICATION OF THE «LOST» DIARIES OF ARCHIMANDRITE PALLADIY KAFAROV, THE HEAD

OF THE EXPEDITION CARRIED OUT IN THE YEARS 1870th and 1871st)