Как остановить лавину потерь почвенных ресурсов?

Автор: Анатолий Керженцев, Юлия Кузьменчук

Журнал: Фермер. Черноземье @vfermer-chernozemye

Рубрика: Мнение

Статья в выпуске: 6 (6), 2017 года.

Бесплатный доступ

В распоряжении современного мирового сельского хозяйства сейчас находится 1,5 млрд га. Резервы неосвоенных труднодоступных и малоценных земель составляют 1,3 млрд га. За всю историю цивилизации (примерно 10 000 лет) по вине человека потеряно 2 млрд га. За последние 50 лет темпы ежегодных потерь почвенных ресурсов превысили в 30 раз средние исторические темпы и почти достигли 20 млн га.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177886

IDR: 170177886

Текст статьи Как остановить лавину потерь почвенных ресурсов?

Рис. 1. Изменение площади земельных угодий и численности населения Земли за 50 лет (2000–2050 гг.)

Для того чтобы найти радикальные способы защиты почвенных ресурсов от катастрофических потерь, необходимо изучить каждый из трех каналов потерь в отдельности, понять механизмы формирования потерь вследствие отчуждения, загрязнения и деградации почв.

При этом почву следует рассматривать как важнейший компонент экосистемы, выполняющий важнейшую экологическую функцию диссимиляции отмершей биомассы на минеральные элементы. Тогда потери почвенных ресурсов можно будет отнести к числу экологических нарушений, поскольку они затрагивают механизм функционирования экосистемы.

Снизить потери почвенных ресурсов от их отчуждения для строительства и других несельскохозяйственных нужд можно с помощью экономических рычагов. Для этого необходимо включить в стоимость землеотвода плодородных почв утраченную выгоду как минимум за 100 лет. А землеотвод неудобей или почв с низким плодородием, для этих целей осуществлять по низким ценам и даже бесплатно. Такая ценовая разница заставит потенциальных землепользователей выбирать под строительство земли неудобные для сельского хозяйства. В случае крайней необходимости отчуждения плодородных почв под строительство, заказчики должны хотя бы частично компенсировать обществу причиненный ущерб.

Снизить уровень загрязнения почв можно усилением контроля за производством продукции, содержащей тяжелые металлы, остатки хлорорга-нических соединений и другие вредные для здоровья человека примеси.

Сложнее всего остановить лавинообразный процесс деградации почв в сфере их сельскохозяйственного использования. Основная сложность заключается в том, что главными виновниками этого экологического недуга являются традиционные аграрные технологии. В

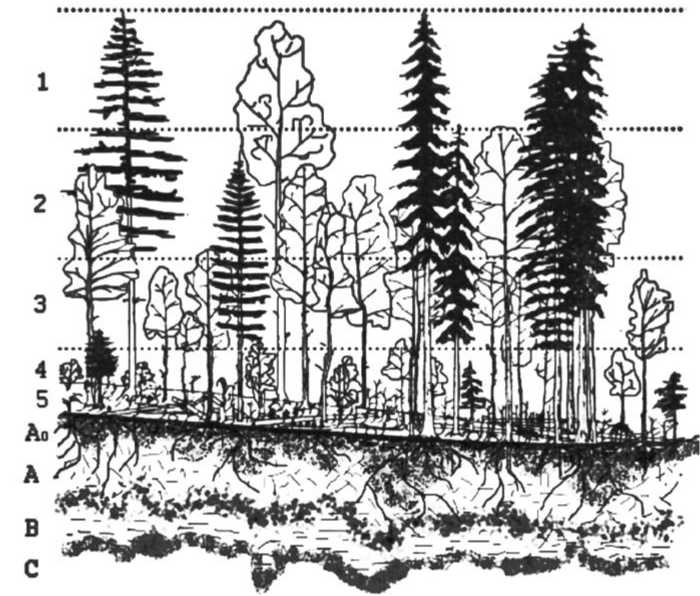

Рис. 2а. Многоярусная структура естественной лесной экосистемы

локальном масштабе их негативный эффект почти незаметен. Однако глобальное распространение наиболее эффективных технологий в течение сотен лет их активного использования накопило критическую массу негативных проблем. Поэтому к настоящему времени потеря почвенных ресурсов стала реальной угрозой экологической безопасности. Хорошо отразили существо проблемы В.Н. Батурин, А.А. Гин:

«Почва давала людям урожай и, в конечном счете, жизнь, человек же вел себя так, как будто планета Земля – его временное пристанище. Когда скот вытаптывал пастбище, варвары гнали его на следующее. Но следующей планеты у нас нет!»

Для того чтобы понять существо проблемы, нужно тщательно изучить различия между естественными и аграрными экосистемами. Аграрная экосистема, как и естественная, состоит из двух главных компонентов: фитоценоза и педоценоза (растительности и почвы), взаимодействие которых составляет главную функцию экосистемы – метаболизм. Для оценки последствий сельскохозяйственного освоения естественных экосистем, важно знать какие изменения структуры и функции происходят в естественной экосистеме после ее

МНЕНИЕ

Рис. 2б. Двухъярусная структура аграрной экосистемы

превращения в аграрную. Ниже приводятся основные отличия аграрной экосистемы от естественной по структуре и функции.

Структура аграрной экосистемы

О Вместо многовидового и многоярусного фитоценоза, постоянно покрывающего поверхность почвы (Рис. 2а), выращивается одноярусная монокультура, покрывающая поверхность почвы 4-6 месяцев в году (Рис. 2б).

Структура: 1 – Ярусы фитоценоза: эдификатор, субдоминанты, подлесок, напочвенный покров. Горизонты педоценоза: А0 – подстилка, войлок, А – гумусовый горизонт, В – иллювиальный горизонт, С – подпочва.

Надземный ярус (Н) – монокультурный посев. Подземный ярус (П) – пахотный горизонт почвы.

Функция аграрной экосистемы

О Вместо замкнутого более чем на 90% круговорота вещества с механизмом поддержания пула элементов минерального питания (ЭМП), формируется разомкнутая на 50% и больше почти проточная геохимическая система с подавлением природных механизмов защиты ЭМП от потерь (Рис. 3).

Структура: надземная и подземная фитомасса, пахотный и подпахотный горизонты почвы.

Функция: 1.1 – вынос с урожаем надземной фитомассы; 1.2 – пожнивные остатки; 1.3 – вынос с урожаем подземной фитомассы; 1.4 – корневые остатки; 1.5 – внесение удобрений (органических, минеральных, сидеральных; 2.1 – эмиссия солей (ионов) из почвы; 2.2 – поглощение солей (ионов) корнями; 2.3 – эмиссия газов из почвы; 2.4 – поглощение газов листвой.

Экологический парадокс современных аграрных технологий заключается в том, что рыхление почвы высвобождает избыточное количество ЭМП, из которого монокультуры усваивают не более 20%, остальные питательные элементы обречены на вынос из экосистемы поверхностным и внутрипочвенным током.

В естественных экосистемах сорные растения спасают ЭМП от катастрофических потерь, поскольку обладают уникальной способностью при избытке ЭМП увеличивать собственную фитомассу в десятки и сотни раз.

В аграрной экосистеме сорные растения пытаются выполнить ту же самую экологическую миссию спасения ЭМП от потерь, как при пожарах в естественных экосистемах. Однако традиционная агротехника видит в них главных конкурентов культурных растений и уничтожает всеми способами. При этом забывается, что без избытка ЭМП сорняки не прорастают. Многовидовой фитоценоз, усваивающий практически все выделенные почвой ЭМП, вытесняет их из состава сообщества. Их спящие семена хранятся в почве до появления следующей катастрофической ситуации.

Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: для того, чтобы уберечь почву от деградации в аграрной экосистеме необходимо избавиться от избытка ЭМП, а значит и от сорной растительности. Это возможно, если удастся минимизировать механическую обработку почвы, или выращивать многовидовые растительные смеси, способные усвоить максимум выделенных почвой ЭМП. В мировой практике уже известны, по крайней мере, две экологически безопасные системы земледелия: система беспахотного земледелия или нулевой обработки почвы и система полидоминантных посевов.

Система беспахотного земледелия родилась в России в 70-е годы ХIХ века. Ее автор агроном И. Е. Овсин-ский, управляющий имением в Полтавской губернии, получил высокий эффект от применения изобретенной им технологии в самые засушливые годы. Но тогда и позже эта система поддержки не получила. Даже книгу с ее описанием автор опубликовал за свой счет тиражом 5 экземпляров.

Рис. 3. Структура и функция аграрной экосистемы

Технология И. Е. Овсинского вернулась к нам из США в 70-е годы ХХ века уже как система минимальной и нулевой обработки почвы. Система рекомендует сеять прямо по стерне или рыхлить почву не плугом, а плоскорезом на глубину заделки семян. Этого вполне достаточно для роста и развития монокультуры, но недостаточно для развития сорняков.

Уже накоплен богатый опыт применения технологии минимальной и нулевой обработки почвы в Америке и Европе. Тем не менее, у нас в стране система до сих пор не прижилась. Инерция мышления не позволила преодолеть вековые традиции примитивных аграрных технологий, виновных в деградации почв и гигантских масштабах потерь почвенных ресурсов. А. И Бараев, победивший деградацию целинных земель, совершенно категорично заявил: «Усовершенствовать классическую систему земледелия невозможно, необходимо принципиально новое решение». В. В. Докучаев – родоначальник Почвоведения открыто сказал: «Наша экономическая отсталость, наше незнание истощили почву, а не истощение почвы породило наше незнание, нашу отсталость».

К. А. Тимирязев указал верный путь к рациональному природопользованию: «Учиться у природы, а не бороться с ней».

Минимизации воздействия техники на почву посвящено много трудов отечественных и зарубежных специалистов. Гораздо меньше внимания уделяется технологиям поли-доминантных посевов, которые рекомендуют вместо монокультуры высевать растительные ассоциации, способные усвоить всю массу ЭМП, выделенных почвой в ходе традиционной предпосевной обработки. Эти две принципиально разные системы пытаются решить проблему деградации почв с разных сторон. Минимизация обработки почвы снижает выделение избытка ЭМП, а поли-доминантные посевы обеспечивают полное усвоение выделенных почвой ЭМП. Их можно комбинировать, чередовать в зависимости от конкретных условий.

Система полидоминантных посевов пока не получила распространения по причине отсутствия методов раздельной уборки многовидового урожая. Хотя в этой системе земледелия все технологические операции, кроме уборки урожая, укладываются в рамки традиционных аграрных технологий.

Не лучше ли проявить наши кулинарные способности в самом начале процесса, при составлении списка культур для полидоминантных посевов. Тогда весь набор выращенных на одном поле культур можно убирать одновременно и отправлять в виде полуфабриката на переработку в пищевые продукты нужного состава, рассчитанного агрономами совместно с диетологами. Звучит непривычно, но по существу верно и полезно как для организма человека, так и для природы. Прецеденты в мировой практике уже имеются.

Может быть, стоит ради сохранения жизни на Земле изменить свой образ жизни и отказаться от некоторых вредных привычек. Есть смысл унифицировать технологию приготовления базового пищевого рациона человечества и выращивать для него продукцию по новым экологически безопасным технологиям.

Для реализации системы полидо-минантных посевов или миксерных аграрных технологий нам нужно научиться конструировать аграрные коктейли в масштабе экосистем и ландшафтов. Составление растительных композиций или перечня видов для полидоминантных посевов (аграрных коктейлей) должно стать синтезом науки и искусства, поскольку требует учета не только потребностей чело-

*| Агро тТ Италика

Адрес: 140054, Московская облость. г. Котельники, мкр-м Силикат, промзона, стр. 12 Тел: (495) 135-43-05, 151-19-12 Е-таН:

Справедливые цены -истинное качество

Мембранно-поршневые насосы

Система комплексного управления опрыскивателями

МНЕНИЕ

века, но и возможностей природы. Выращенная биомасса смешанного посева должна содержать минимум несъедобных компонентов и при этом усваивать максимум ЭМП, выделяемых почвой при ее предпосевной и последующей обработке.

Для соблюдения динамического равновесия в аграрной экосистеме все отходы производства, переработки и потребления выращенной биомассы должны быть полностью утилизированы и возвращены в круговорот вещества экосистемы. Необратимо утерянные экосистемой ЭМП следует компенсировать с помощью искусственных добавок – минеральных, органических и сидеральных удобрений. Соблюдение геохимического баланса служит гарантией устойчивого развития экосистем любого масштаба от локального до глобального.

С точки зрения пищевых потребностей человека миксерные аграрные технологии (аграрные коктейли) можно разделить на следующие три категории:

О Базовые (универсальные) микс-технологии – основа пищевого рациона здорового человека, удовлетворяющая 70-90% пищевых физиологических потребностей человека.

Речь идет об изменении образа жизни не только производителей аграрной продукции, но и ее потребителей. Для такого резкого перехода будет явно недостаточно только технических мер. Ради выживания человечества в условиях экологического кризиса, нам предстоит выработать и реализовать также радикальные меры общественного воздействия: юридические, политические, моральные.

Природа оказалась беззащитной перед напором потребностей человека и обилия отходов его жизнедеятельности. Продолжение этой тенденции может полностью лишить человека ресурсов жизнеобеспечения и привести к вымиранию всей популяции. Поэтому в последнее время охрана окружающей среды стала глобальным приоритетом.

Российское экологическое законодательство на сегодняшний день не способно защитить природу от негативных антропогенных воздействий.

Особенное беспокойство вызывает абсолютное отсутствие законодательства об охране и рациональном использовании почвенных ресурсов. В части 1 статьи 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 года почвы наряду с землями и недрами причисляются к компо- нентам природной среды. Вполне логично было бы ожидать в дальнейшем тексте закона развернутое описание почв как компонентов окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов с обоснованием необходимости их охраны и рационального использования наравне с другими компонентами. Однако в последующих главах имеется лишь одна статья 62, посвященная почвам, только редким и находящимся под угрозой исчезновения. Но в этой статье содержатся отсылки к несуществующим нормам законодательства.

Почва – бесценный компонент окружающей среды, который вместе с растительностью образует цикличную и потому устойчивую природную экосистему. Следовательно, защищать почву необходимо как важнейший компонент экосистемы, регулирующий качество среды нашего обитания, а не как даровое средство производства продуктов питания и место дислокации строительных объектов.

Еще в 2003 году группа специалистов под руководством академика Г. В. Добровольского направила в Государственную думу проект Федерального закона «Об охране почв». На слушаниях проект получил поддержку депутатов и лег под сукно.

Окружающая среда нуждается в защите, а как единственная среда обитания человека. Экологическое законодательство должно служить не для накопления капитала, а для защиты человека от пагубных последствий его же хозяйственной деятельности.

В середине прошлого века американский эколог Л. Баттан очень точно определил существо экологической проблемы: «Одно из двух: или люди сделают так, что на земле станет меньше дыма, или дым сделает так, что на земле станет меньше людей». Изменение качества среды обитания – главная угроза существованию самого молодого биологического вида – Человека Разумного. Поэтому сохранение здоровой окружающей среды является главным условием существования человека на Земле.

Анатолий Керженцев Юлия Кузьменчук ИА REGNUM f