Как завоевать лидерство в международной конкуренции вузов?

Автор: Зернов Владимир Алексееевич, Минаев Владимир Александрович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Стань лидером

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы конкурентоспособности негосударственной высшейшколы России в аспекте мировых рейтингов. Анализируются специфика этих вузов и их конкурентные особенности.

Российское образование, глобальные рейтинги, конкурентоспособность высшей школы

Короткий адрес: https://sciup.org/148320798

IDR: 148320798 | УДК: 378.11

Текст научной статьи Как завоевать лидерство в международной конкуренции вузов?

цию. Другие же учебные заведения приобрели клеймо «фабрики дипломов». Подобная же ситуация наблюдается в Японии и в целом ряде других развитых стран. То же самое и в России.

С одной лишь разницей – из-за равного отношения государства к государственному и частному сектору образования число «фабрик» год от года уменьшается, поскольку высшие учебные заведения из названных секторов активно выполняют программы по повышению качества преподавательского состава, совершенствованию учебного и научного оборудования, тратя немалые средства на библиотеки и модернизацию учебного процесса и научно-исследовательской работы.

Как ответная реакция на старания вуза возникает взаимосвязанный встречный процесс, отражающий компетентность и число новых абитуриентов. И тогда учебное заведение позволяет себе повысить свою избирательность в отборе студентов.

Используя опыт ведущих стран по искоренению «фабрик дипломов», чем до сих пор грешат и государственный, и негосударствен-

ВЛАДИМИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

МИНАЕВ кандидат военных наук, доцент, член-корреспондент Академии проблем качества, отделение «Высшая школа». Сфера научных ин-

тересов: развитие обучения (образования) в высших военных учебных заведениях. Автор 50 публикаций ный сектор образования в России, заманивая платных студентов, рассмотрим рецепты лечения.

Напомним, что негосударственные вузы возникли в «лихие девяностые» в силу объективно действующего экономического закона – «спрос рождает предложение».

Как было выяснено в ходе масштабного исследования, проведенного в Российском новом университете совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук по заказу Минобрнауки Российской Федерации, домашние хозяйства независимо от финансового состояния семейных бюджетов и даже в условиях экономического кризиса не сокращают расходы на образование. А в те годы государственная система высшей школы оказалась неспособной противостоять сильному экономическому спаду. Вузы и науку (питающую высшую школу) из-за мизерной оплаты труда покинули почти 400 тысяч преподавателей и ученых – более 100 тысяч из них эмигрировали за границу, 75% ушли в челноки, таксисты и т.п.

В ответ на растущий платежеспособный спрос на услуги обра- зования возникла система негосударственной высшей школы, финансируемая из бюджетов домашних хозяйств. Она предложила абитуриентам на выбор довольно широкий перечень профессий, пользующихся спросом на рынке труда, а преподавателям – достойную зарплату.

Запросы общества в удовлетворении потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, удовлетворении социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим образованием и определили стратегическую цель и миссию негосударственных вузов [3]. Доброкачественные образовательные услуги сильных (еще раз повторим – сильных) негосударственных вузов вот уже более двадцати лет неизменно подтверждают высокую внутреннюю конкурентоспособность по отношению ко многим государственным вузам путем свободно формируемого набора абитуриентов в количестве, обеспечивающем успешное функционирование.

Основа высокого качества наиболее успешных негосударственных вузов кроется в разработке и реализации программ высшего профессионального образования на основе передовых достижений науки и технологий, сопоставимых с ведущими вузами мира. К слову сказать, успешные негосударственные вузы продуктивно сотрудничают с известными университетами мира, вошедшими в топ-100 рейтинга QS 2012–2013.

Прежде всего, это: ведущие частные университеты и исследовательские центры – Стэнфордский университет, Университет Карнеги – Меллон (США); ведущие европейские университеты – Сорбонна (Франция), Лондонская школа экономики и политических наук; быстроразвивающиеся и хорошо организованные – Пекинский университет и Гонконгский университет науки и технологий;

университеты Мельбурна и Сиднея, Сеула, последовательно, год от года, улучшающие свои позиции в международных образовательных рейтингах; японский Университет Тохоку, приоритет которого заключается в открытости и практически ориентированных исследованиях и образовании; Хельсинский университет, отличающийся развитыми традициями взаимодействия с российскими образовательными учреждениями; Свободный университет Берлина, отличающийся передовыми нормами и развитостью студенческого самоуправления и ряд других.

С каждым из названных зарубежных университетов ведущие негосударственные образовательные учреждения имеют в разной степени давние научнообразовательные связи и деловые, творческие отношения, что позволяет передовому отряду российской негосударственной высшей школы быстро перенимать и практически применять опыт конкуренции на мировом образовательном поле.

Негосударственная высшая школа еще на заре своего формирования была просто вынуждена включиться в процесс разработки и реализации концепции реформирования и модернизации образования в России, иначе система государственного управления образованием ее просто бы отринула. Таковы законы рынка.

В основу реформирования была положена опережающая на тот момент идея создания национальной инновационной образовательной системы.

Вскоре после появления первых негосударственных институтов, академий и университетов произошло их объединение в Ассоциацию негосударственных вузов России (АНВУЗ). При этом спонтанность была условной и кажущейся, поскольку руководство одного из крупнейших негосударственных вузов (Российского но- вого университета), уловив готовность негосударственного сектора к единению, убоявшегося остаться один на один с управленческой государственной системой, взяло на себя этот труд.

Так возник в 1994 году ведущий аналитический, организационнометодический, исследовательский и инновационный центр негосударственного сектора высшего образования. Теперь это признанный образовательным сообществом, и не только российским, авторитетный орган самоуправления.

Ассоциация представляет интересы негосударственного сектора российской высшей школы в органах управления и общественных организациях, в том числе международных, связанных с развитием образования и разработкой различных проектов законодательных актов, касающихся образования. В деятельности ассоциации участвуют около 400 негосударственных вузов. И направленность ассоциации не в борьбе с государством, как некоторые представляют ее деятельность, а в борьбе за равноправие с государственным сектором образования, чтобы не повторить ошибки других стран, прошедших и проходящих свои «фабрики дипломов». Вот только некоторые факты, подкрепляющие сказанное.

В Российском новом университете неоднократно проходили совместные заседания Экспертного совета по негосударственному образованию Комитета по образованию Госдумы и Ассоциации негосударственных вузов России. В них принимали участие ректоры негосударственных вузов России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители Министерства образования и науки Российской Федерации.

На одном из заседаний тогдашний Председатель Комитета Госдумы по образованию Г.А. Балыхин заметил: «Почему-то мно- гие забывают, что российские негосударственные вузы, это – те самые инновационные площадки, необходимые для развития экономики. Они влияют на интеграцию в международные образовательные стандарты и дают возможность и право на образование многим».

Нынешнюю Россию уже невозможно представить без системы негосударственной высшей школы. Своего совершеннолетия она достигла и, хотя до совершенства еще расти и расти, завоевала авторитет и признание как жизнеспособный и эффективный сектор образования, интегрированный в общенациональную систему подготовки кадров для многоотраслевой экономики страны.

Сейчас передовые негосударственные вузы – лидеры активной студенческой жизни и продвижения инновационных технологий, например здоровьеформирующих.

Это не остается без внимания со стороны абитуриентов и их родителей. Да, проблема недобора по некоторым специальностям существует и в государственных и в негосударственных вузах, однако абитуриенты все равно идут в вузы негосударственные. Парадокс, на первый взгляд. Но уже меняются стереотипы, общество присматривается к мировому тренду.

Из сказанного очевидно, что недооценка роли негосударственного сектора образования и попытки не допустить его в целом ряде случаев к госзаказу и участию в различных конкурсах означают решение конкурентных проблем административными методами, что в итоге неизменно приведет к еще большей стагнации в образовании и, как следствие, в экономике. Мы это уже проходили. От набитых шишек кое-кто уже даже не видит, куда идти. Пора понять, что в постиндустриальном обществе образование не может существовать независимо от общей рыночной экономики.

Один из лидеров мировых рейтингов – Стенфордский университет

Нам сегодня нужно думать не только о том, как в условиях затяжного экономического кризиса самим выживать, но позаботиться и о судьбах страны. Если мы не будем вносить вклад в ее развитие и не будем нужны обществу, на негосударственном секторе образования просто поставят крест. Если сами не покажем, насколько мы сейчас необходимы, то, опасаемся, толковых адвокатов потом не найдется. На сегодня же можно констатировать – несмотря на то что государственные вузы, как правило, представлены более мощно, практически нет региона, где наши представители не входили бы в образовательную элиту.

Например, в Подмосковье Российский новый университет взял на себя роль головного вуза в сфере инновационного развития. В целом ряде районов Московской области мы организовали филиалы инновационного парка и бизнес-инкубатора университета, малые инновационные предприятия, которые преодолевают стагнацию с помощью подготовленных нами специалистов.

Наши проекты по инновациям не только принимаются в Министерстве образования и науки, но и активно поддерживаются. Однако теперь этого недостаточно, мы не можем довольствоваться достигнутым, это означало бы топтание на месте, мы должны думать и искать способы выхода на поле международной конкуренции. Потенциал для этого у нас есть, и немалый.

Нельзя не видеть сегодня, что от общего демографического спада и сокращения количества выпускников школ, конечно же, высшая школа пострадает. Только в Москве десятки вузов не только не наберут новых студентов, но могут потерять и тех, кто у них уже учится.

А в сильный негосударственный вуз студенты обязательно придут. Сейчас в мире кризис, но мы уверены, что негосударственному образовательному сектору он даже на руку. Он, как показывает мировой опыт, более адаптивен и диверсифицирован в своих управленческих решениях. Кроме того, он эффективнее в тратах нелегко достающихся денег.

Самое главное сегодня для нас – каким образование будет после кризиса. И здесь ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Нас интересует только тот, который выведет российское образование на новый уровень в международном конкурентном поле [5].

Несколько отвлечемся от главной темы и попытаемся найти ответы на стратегически важные вопросы. Какова миссия вузов, финансируемых за счет налогоплательщиков в экономике, находя- щихся почти на три четверти в частных руках? Почему основные фонды частного капитала воспроизводятся из средств собственника, а важнейшая часть его – живой капитал – за счет налогоплательщика?

Статистика приоткроет парадоксы образовательной сферы. Итак, некоторые цифры.

Напомним, численность занятых в государственном секторе хозяйств с 1992 года сократилась более чем в 2,2 раза – с 69 до 31,4%, а в частном секторе увеличилась в 3,1 раза – с 18,3 до 57,1% (официально зарегистрированных), с учетом же «теневого» сектора – до 70–80%.

А подготовка кадров в государственных высших учебных заведениях, противно логике, не уменьшилась, а возросла. Число гос-вузов увеличилось с 514 (1991) до 662 (2005)2, а количество студентов в них выросло с 2,8 млн до 5,8 млн чел. Причем в основном – за счет платных отделений.

В тоже время всего в Российской Федерации к 2012 году функционировало 446 негосударственных вузов и 661 филиал, общее количество обучающихся в них выросло до 1 млн, т.е. около 15% от всех обучающихся в стране.

И вот здесь нельзя обойти проблему филиалов. Как государственных, так и негосударственных. Что греха таить, качество во многих из них оставляет желать лучшего. Но ведь не нужно забывать о том, что Россия по территории занимает первое место в мире. Протяженность в меридиональном направлении от 2 до 4 тыс. км, в широтном – около 9 тыс. км. В тоже время межрегиональная мобильность населения в России в силу целого ряда объективных социально-экономических причин в 2–3 раза ниже, чем в странах с развитой экономикой. Например, по сравнению с Финляндией она в 5 раз ниже.

Низкую мобильность населения, к счастью, может компенси- ровать своей мобильностью высшая школа. Это весьма благоприятное обстоятельство, особенно если учесть, что производительные силы регионов сейчас развиваются довольно высокими темпами. И если бы на местных рынках труда не было спроса на специалистов высокой квалификации, филиалы не возникали бы. К тому же надо учесть и еще одно очень важное обстоятельство: более 60% от всех своих расходов студент, обучающийся вдали от дома, вынужденно тратит на дорогу, связь, жилье, питание. Поэтому семьи благодарны за приближение к дому аудиторий престижных вузов. А еще более будут благодарны, если в России по примеру мировых сетевых вузов, подчас насчитывающих сотни тысяч студентов, реально, качественно, а не виртуально (как вариант «фабрик») заработают образовательные интернет-вузы.

По типу Института дистанционного обучения, созданного в Российском новом университете как ответ на пространственную проблему России и СНГ. Его «двери» открыты абсолютно для всех – как проживающих на территории России, так и для граждан близкого и дальнего зарубежья. Преподавание ведут известные ученые, профессора и преподаватели столичных вузов, менеджеры и руководители российских и иностранных фирм.

В основу дистанционных образовательных технологий положена самостоятельная работа студентов под руководством педагога- наставника (тьютора). Слушателей обеспечивают специально на то разработанными электронными учебно-методическими комплексами по каждой дисциплине и видеотекой с записью лекций ведущих педагогов. Эта инновационная форма образования каждый год прирастает тысячами новых студентов, она организована и успешно действует без привлечения денег из казны, исключительно на средства университета.

Думается, настало время постепенно переводить вузы, получающие средства из государственного бюджета на самофинансирование, уменьшая долю поступлений от государства на сумму привлеченных ими средств от платного обучения. Необходимо привлекать средства на подготовку кадров из источников бизнес-сферы, развивать корпоративное образование, эндаумент-фонды. Как это делается в странах с передовой образовательной системой и развитым рынком образовательных услуг. Не нужно забывать и том, что Россия уже во Всемирной торговой ассоциации – с ее жесткой конкурентной системой.

Уместно в этой связи задать вопрос, а сколько же вложили нефтяные и металлургические олигархи в Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина и Московский институт стали и сплавов, готовящих для них специалистов? А в другие государственные вузы? Предвидим, этот вопрос встретит отчаянный отпор со стороны образовательного чиновничества, да и вузов, которым грозит небытие в рыночных условиях.

Однако такие вопросы нужно ставить и требовать на них ответа ради повышения конкурентной способности нашей высшей школы, иначе она останется на задворках мира и Европы, немощная и неспособная обеспечить инновационное развитие экономики России.

В чем дело, почему реформа высшей школы не затрагивает ее коренных проблем? Ответ, думается, прост. Мало перейти на рельсы Болонского процесса и ждать подсказок оттуда. Реформа требует приложения немалых концептуальных усилий, отказа от многих «проверенных временем» методов, кардинального пересмотра программ, учебных планов, методик и пр.

Есть и еще одно наследие прошлого, касающегося чиновников от образования. Не преувеличим, что их, находящихся между Сциллой и Харибдой образовательной власти, снедает страх потерять прежние объемы деятельности, пугают сокращения ставок в аппаратах управления системой подготовки кадров. Ведь истинная реформа предусматривает гораздо большую самостоятельность вузов в решении учебнометодических вопросов, отказ от некоторых, скажем прямо, мелочно надзираемых норм.

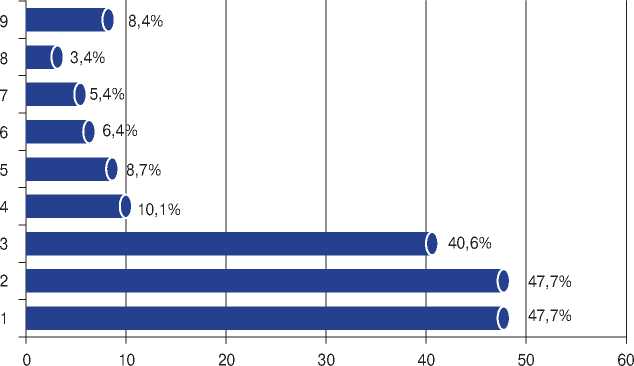

Что же интересует работодателя прежде всего (рис.)? Это – способность выпускника к обучению. Компьютерная грамотность и умение работать с информацией. Навыки излагать новые идеи и формулировать проблемы и их

Рис. Какими критериями вы обычно пользуетесь при принятии решения о приеме на работу молодого специалиста (источник «Рей-тор»)? (работодатели могли выбрать не более двух вариантов ответа: 1 – личное впечатление, 2 – опыт делового общения с кандидатом (во время учебной практики, стажировки), 3 – соответствие специальности выпускника профилю нашей работы, 4 – наличие рекомендаций со стороны вуза (ректората, деканата, кафедры), 5 – репутация вуза, который закончил выпускник, 6 – уровень запросов выпускника (должность, размер заработной платы, режим работы и т.д.), 7 – средний балл диплома, 8 – просьба родственников, друзей, знакомых, 9 – другое)

решения. Навыки межличностного общения, ведения переговоров и умение работать в команде .

То есть то, чему, как правило, не учат во многих современных вузах. Во время собеседования часто переходят на английский, а потом еще и на французский или немецкий. Хорошее знание иностранных языков – обязательное условие для работодателя. И затем, не заглядывая пока в диплом, сами оценивают степень владения языками.

Обратите внимание, знание самого предмета до определенного момента оказывается далеко не на первых местах. По результатам исследования компании Superjob почти две трети кадровых менеджеров смотрят не на то, как учился соискатель. И только треть вспоминает о дипломе, когда на работу приходят устраиваться два равноценных кандидата.

Как видно, лишь в 9 случаях из 100 принимается во внимание репутация вуза, а «качество» выпускника по диплому (средний балл) и того меньше1.

Однако все это – частности. Есть студенты успешные и не очень, независимо от того в каком вузе они учатся. Есть вузы плохие и хорошие, независимо от того из каких источников они финансируются – из государственного бюджета или из бюджета домашнего хозяйства? Мы в этой статье ведем речь о частных вузах, выдержавших более чем 20-летние испытания в острой конкуренции с вузами государственными.

Говоря о международной конкуренции, рассмотрим, каковы же сильные стороны сильных негосударственных вузов?

Прежде всего, это комплексная и последовательная реализация базовых принципов деятельности таких учреждений, в числе которых выделяются:

– единство фундаментальности и специализации, профилиза-ции образования;

– непрерывность образовательного процесса , реализуемая посредством многоуровневых преемственных образовательных программ, создания и развития системы дополнительного образования;

– единство процессов обучения и воспитания в интересах развития высокоинтеллектуальной личности обучающихся;

– интеграция образования, научных исследований и производства , нацеленная на создание инновационных образовательно-научно-производственных кластеров как ядер развития региональных экономик [4].

В частности, в Российском новом университете с этой целью широко используется принцип партнерства с региональными научными учреждениями Российской академии наук. В Московском регионе, например, это – Институт проблем рынка, Институт экономики, Институт экономических и политических исследований, Институт народнохозяйственного прогнозирования, Центр биоэтики Института философии.

Сотрудничество с учеными мировой и общероссийской значимости: академики Российской академии наук – О.Т. Богомолов, Ю.В. Гуляев, В.В. Ивантер, В.И. Маевский, Н.Я. Петраков, В.Е. Фортов; члены-корреспонденты РАН – Р.С. Гринберг, Г.Б. Клейнер, С.А. Никитов, Э.Е. Сон, Ж.Т. Тощенко, Б.Г. Юдин, Ю.В. Нестеренко и другие известные ученые современности.

Конечно же, здесь перечислены далеко не все, кто живо откликается на наши приглашения принять участие в организации научных школ, конференций, круглых столов, проведении совместных научных исследований и обычных вузовских занятий.

В Российском новом университете создано научноисследовательское управление с высококвалифицированными специалистами, которое в сотрудничестве с другими государственными и негосударственными учреж- дениями только в 2011 и 2012 годах организовало проведение 54 крупных НИР и конференций различной сложности. На их осуществление из государственного бюджета было выделено 170 млн руб., да еще израсходовано 32,2 млн руб. собственных средств и 2,5 млн руб. других организаций.

При этом, специально подчеркиваем, за проведение всех этих НИР и конференций было выиграны в конкурсах Минобрнауки Российской Федерации, а в них принимали участие на равных и государственные образовательные учреждения. Причем с нами конкурировали за проведение этих работ известные государственные высшие школы. Так что сдвижки есть, история и мировой опыт рыночных отношений учит и образовательное сообщество России.

Преподаватели, аспиранты и студенты Российского нового университета в сотрудничестве с представителями научноинновационного кластера университета взялись за решение непростых задач. Среди них: моделирование и разработка специализированных информационных систем для медицинских и образовательных учреждений, проблемы рынка в условиях социально ориентированной экономики, исследование физико-химического взаимодействия наноструктурных поверхностных слоев, анализ туристского потенциала музеев-усадеб и разработка рекомендаций по его использованию в сфере въездного и внутреннего туризма и целый ряд других.

В университете проведены уникальные научные школы на темы: модернизация и экономическая безопасность России; фундаментальные проблемы сверхширокополосной радиосвязи и радиозондирования; современные проблемы математики; биомедицинская инженерия и др.

Отдельно оговорим, как примету нового времени, то, чего не было ранее и без чего невозмож- но теперь двинуться дальше – стратегию маркетинга, которой мы следуем. И ей же следуют многие сильные негосударственные учреждения. Она многосложна и предполагает следующее:

– рост качества и спектра образовательных услуг, особо ориентированных на высокотехнологичные, наукоемкие сектора экономики, в сочетании с совершенствованием научно-образовательного процесса;

– разработку и реализацию новых конкурентоспособных целевых образовательных программ, отвечающих мировому уровню;

– формирование цен на образовательные услуги с учетом региональных особенностей и платежеспособности населения;

– продвижение образовательных услуг через специально организуемые научно-образовательные консорциумы, повышающие финансово-экономическую устойчивость негосударственных учреждений и снижающие цену на такие услуги за счет интеграции и концентрации ресурсов членов консорциума (этот механизм также позволяет гибко учитывать платежеспособность населения в регионах применительно к сфере образования);

– отбор, обучение, организацию труда и выработку механизмов стимулирования преподавателей для дифференцированной работы с разными контингентами студентов (из столиц и крупных мегаполисов, сельскими жителями, представителями этнических диаспор, иностранцами);

– модернизацию системы продвижения образовательных услуг, заключающейся в больших усилиях по набору студентов и организации обучения в удаленных регионах России, среди иностранных абитуриентов.

Присовокупим к стратегии маркетинга стратегию инвестиционную. В отличие от первой она проверена временем, так как модель используется с 1991 года.

Суть ее в плановом развитии негосударственных учреждений и реализации линейки инвестиционных проектов в научно-инновационной, образовательной и административно-хозяйственной деятельности. Постоянно рассчитывая сроки их реализации, учитывая экономические эффекты, необходимо следовать инвестиционной финансово-экономической модели, дающей возможность вузам устойчиво развиваться даже в сложные кризисные периоды. Строгий учет доходов и расходов и на основании этого прогноз будущей финансово-экономической устойчивости вуза – необходимое условие успеха во всех трех сферах деятельности.

А теперь скажите, неужели все то, о чем мы рассказали, не свидетельство потенциала, с которым российские негосударственные образовательные учреждения могут выиграть и в международной конкуренции и тем самым укрепить доброе имя российской высшей школы?