Каким будет новый мировой порядок?

Автор: Сапир Ж.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Государственное управление

Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время возникает новый мировой порядок. Мировой порядок - понятие, которое восходит к идее институционализации международных отношений, сложившейся в начале XVII века. Старый мировой порядок, унаследованный после окончания Второй мировой войны и по существу сосредоточенный на западных странах и США, с начала 1990-х гг. стал нефункциональным. После международного финансового кризиса 2008-2010 гг. он постепенно распался. Мы можем проследить это при изучении международной торговли, он отражается в неудачах, понесенных Соединенными Штатами Америки в ходе многочисленных военных интервенций, а также в появлении или возрождении новых экономических держав. Два крупных потрясения, вызванные пандемией COVID-19 и международным кризисом, связанным с ситуацией вокруг Украины, положили ему конец. Новый мировой порядок, скорее всего, будет формироваться на основе вероятного развития БРИКС, что могло бы привести к более сбалансированным международным отношениям и позволить заключить новый общественный договор во многих странах.

Мировой порядок, глобализация, брикс, свободная торговля, протекционизм, суверенитет

Короткий адрес: https://sciup.org/147241690

IDR: 147241690 | УДК: 327 | DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.2

Текст научной статьи Каким будет новый мировой порядок?

Человечество находится на заре нового мирового порядка. Об этом свидетельствуют изменения, которые затронули не только геостратегический, но и экономический баланс сил, а также правила и практику международной торговли. Мировой порядок, возникший после окончания холодной войны и характеризовавшийся ситуацией, которая предполагала безраздельное господство Американской гипердержавы1 (Vedrine, 2000), постепенно разрушается. Но что будет в результате, до конца пока не определено. Новый мировой порядок, при котором в большей мере уважаются права государств, происходит сосредоточение на общих проблемах этих государств, вопросах, варьирующих от защиты окружающей среды до социально-экономического развития, которое еще предстоит осуществить во многих странах, и, наконец, вопросе, связанном с появлением общественного договора, о прогрессе в каждой из них, несомненно, является самым важным вызовом, с которым придется столкнуться в ближайшие годы.

В работе рассмотрены вышеперечисленные проблемы, начиная с понятия мирового порядка как такового, исследовано, как доминирующий с 1992 года мировой порядок начал фрагментироваться после финансового кризиса 2008–2010 гг. и как последовательные потрясения – от пандемии COVID-19 до новой геостратегической ситуации, разворачивающейся с февраля 2022 года – ускорили эту фрагментацию и сформировали контуры нового мирового порядка. Также рассматриваются последствия, которые могут повлиять на форму и содержание общественного договора, т. е. диалектика между внешними и внутренними факторами изменений. Будут ли эти факторы способствовать социальному прогрессу или регрессу? Ответ на этот вопрос впоследствии поможет выяснить, действительно ли сегодня мы находимся в состоянии, которое можно назвать глобальным моментом поворота великих балансов.

Что такое мировой порядок?

Словосочетание «смена мирового порядка», несомненно, широко используется с конца февраля 2022 года2, однако оно трактуется по-разному. Понятие мирового порядка зародилось в период институционализации международных отношений, когда Гуго де Грот (Гроций) кардинально изменил видение прав в отношении государств в начале XVII века (Gurvitch, 1927). До Гроция права, по сути, рассматривались как привязанные к объектам. Он ввел понятие естественного права3, будь то моральное или физическое, что означало выражение способности действовать или наличие средств для достижения определенных целей. Таким образом, именно между окончанием религиозных войн и наступлением так называемого «классического периода» постепенно возникла идея создания международного права и, следовательно, мирового порядка (Besson, 2020). Эти идеи нашли отражение в Вестфальском мирном договоре4 (Blin, 2006), а позже, в XIX веке, в Венском конгрессе 1815 года (Lentz, 2013; Jarrett, 2013).

Идеи Гроция вновь стали популярны с конца XIX века: попытки ограничить насилие в вооруженных конфликтах (Boidin, 1918; Pillet, 1918), Первая мировая война, закончившаяся подписанием Версальского договора5, создание Лиги Наций в 1920 году (Haakonssen, 1985), а затем создание Организации Объединенных Наций в 1944–1945 гг.6 Эти концепции быстро проникли в экономическую сферу с Бреттон-Вудским соглашением 1944 года (Steill, 2013), Гаванским договором (Steill, 2013) и разработкой Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Таким образом, за понятием «мировой порядок» стоят властные отношения между государствами, институционализированные и определяемые нормами международного права (Besson, 2020). Подразумевается, что применение норм, которые объединяются под термином «международное право», лучше, чем применение грубой силы. Тем не менее необходимо, чтобы эти правила применялись одинаково ко всем странам и никакая страна не принимала самостоятельного решения о создании новых правил без ведома других государств. Об этом напомнил Владимир Путин 10 февраля 2007 г. во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности7 (Levesque, 2007). На сегодняшний день подобной позиции придерживаются Китай и Индия в свете того, что они понимают как применение «двойных стандартов» в отношении позиции России8.

До 1914 года мировой порядок определялся Великобританией, а с 1945 года, затем с 1991 года – США. В связи с этим возникает проблема отношений между доминирующими и остальными странами. Особенно это касается международного экономического порядка, воплощением которого является Всемирная торговая организация (ВТО) (Galbraith, Choi, 2020), которая поставила в невыгодное положение ранее колонизированные (или созданные в результате колонизации) страны и менее промышленно развитые страны мира (Subramanian, Wei, 2007) и завершилась соглашением бога- тых и могущественных государств (Gowa, Kim, 2005). Неудивительно, что политика организации оспаривалась и постоянно изменялась.

С 1949 года в ВТО входили только союзники США и не входили СССР, Китай и все коммунистические страны. В начале 1970-х гг., когда Соединенные Штаты навязали принцип плавающих валютных курсов, она снова изменилась (Glenn, 2007). Фактически, с распадом Бреттон-Вудских соглашений появилось понятие международной валютной системы или международного валютного порядка. Подобные меры приводят к концентрации внимания на роли доллара США (Eichengreen, 2011).

Идея «нового» мирового порядка возникла с начала 2000-х гг. (Sapir, 2008). Современный мировой порядок будет действительно многополярным. Первым об этом заговорил Дж. Миршаймер (Mearsheimer, 2001). Отмечается, что мировой порядок, возникший после распада СССР, оказался под угрозой с ростом могущества развивающихся экономик (Goldstein, 2005; Rosecrance, 2006; Struye de Swielande, 2008). Также возникло представление о том, что конфликт между Соединенными Штатами и Китаем возможен, а также и то, что его следует опасаться и что он даже неизбежен (Swaine, Tellis, 2000; Friedberg, 2005; Wang, 2006).

Международная торговля после финансового кризиса 2008–2010 гг. и фрагментация мирового порядка

Мировой порядок всегда отражал баланс сил, не только различия в богатстве между странами, но и их скрытую или явную геостратегическую мощь. После распада Советского Союза мировое господство сосредоточилось в США (Poirier, 1991). В последнее десятилетие XX века они обладали полным военным, экономическим, политическим и культурным превосходством. Американская власть объединила в себе все характеристики «доминирующей силы», навязывая свои явные и неявные представления (Dahl, 1957). Однако эта гегемония, которая также отражается в повсеместном принятии правил свободной торговли с переходом от ГАТТ к ВТО в 1994 году9, постепенно разрушается перед лицом финансовых кризисов, которые США не смогут контролировать, военных неудач (в Ираке и Афганистане) и быстрого появления новых держав (Китай, Индия, Бразилия) или развития старых, которые умеют создавать себя заново (Россия) (Primakov, 2002).

Финансовый кризис 2008–2010 гг., также известный как «ипотечный кризис», повлиял на мировой порядок, возникший в 1991–1992 гг., и стал серьезным потрясением для экономического мирового порядка (Sapir, 2009), однако он был не единственным. Финансовый кризис, известный как «Азиатский кризис» 1997– 1998 гг., во многом предвещал его (Sapir, 2008). Фактически, мировой порядок, напоминавший Pax Americana («Американский мир»), быстро разрушался как из-за ошибок лидеров Соединенных Штатов, так и из-за развития других держав. Глобализация, которую принимали в качестве единственной основы для экономической деятельности, фактически начала разрушаться и ставиться под сомнение еще до кризиса 2008–2010 гг. (Bello, 2002), и эта дезинтеграция, естественно, ускорилась после кризиса (Sapir, 2011).

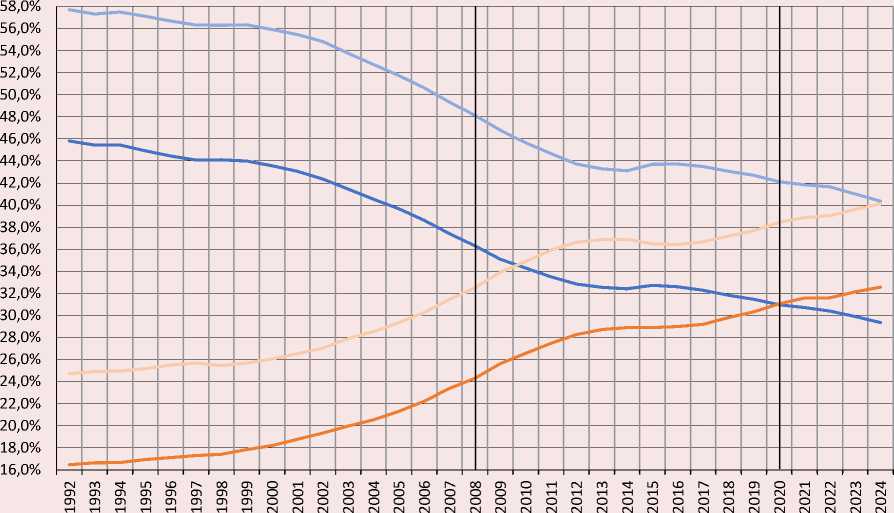

Если сравнить страны, которые сегодня образуют БРИКС, со странами Большой семерки, можно заметить, что их доля в мировом ВВП (рассчитанном по ППС) в 1992 году составляла 46 и 16% соответственно.

К 2008 году, с началом «ипотечного кризиса», ВВП стран G7 вырос до 36%, БРИКС – до 24%. В период пандемии COVID-19 в 2020 году показатели стран G7 и БРИКС сравнялись – 31%. Если же посмотреть на долю «союзников» G7 и долю стран, которые официально

Рис. 1. Доля в мировом ВВП (по ППС)

: - G7 ^^^^^^^^^^^ G7+дружественные страны ^^^^^^^^М БРИКС БРИКС + страны в процессе присоединения к БРИКС

Примечание. Страны G7: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; страны БРИКС: Бразилия, Китай, Индия, Россия, ЮАР; страны, считающиеся «союзниками» G7: Австралия, Австрия, Бельгия, Греция, Венгрия, Ирландия, Южная Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Испания, Швеция; страны, выдвинувшие свои кандидатуры на вступление в БРИКС: Алжир, Аргентина, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Индонезия, Иран.

Источники: IMF, World Economic Outlook database (данные на апрель 2023 г.).

запросили членство в БРИКС в 2023 году10, то динамика будет еще более впечатляющей. В 1992 году их доли составляли 58 и 25% мирового ВВП, в 2020 году – 41 и 39%. Трансформация отношений экономической власти стала масштабной реальностью за последние тридцать лет, знаменуя собой конец экономического порядка, в центре которого находились исключительно западные страны.

Этот экономический порядок был основан на внутреннем социальном порядке. Глобализация позволила установить особый общественный договор в 1980–1990 гг. В обмен на низкую заработную плату, оправданную низкой инфляцией, вызванной глобальной конкуренцией, возникшей в результате открытия экономик после заключения соглашений о свободной торговле, число которых увеличилось после преобразования ГАТТ в ВТО в 1994 г. (и в «единый рынок»11), но также навязанную высокой безработицей (Duval, 2018; Armstrong, Taylor, 1981) (подпитываемой иммиграционными потоками), рабочим классам развитых стран предлагались недорогие потребительские товары из новых индустриальных стран (Bourguignon, 2012). Подобные меры сделали систему приемлемой, несмотря на резкий рост социального неравенства12 (Atkinson, Piketty, 2007), вызванный доминированием финансовой сферы и связанных с ней видов деятельности. Быстрое развитие финансовой сферы с конца 1990-х гг. породило специфическую систему рантье (Ryan et al., 2014; Ratti et al., 2008; Ammable, Chatelain, 1996), которая забирает большую часть стоимости, созданной в производственной деятельности. Это искажение в распределении доходов приводит к тенденции исчезновения средних классов (Freeland, 2012) и территориальному перемещению бывших средних классов (Guilluy, 2022a; Guilluy, 2022b). Плановое уничтожение значительной части промышленности, за исключением некоторых секторов, подпитывало безработицу, приводило к ускоренной терциаризации экономик стран и вызывало социальные изменения, которые закончились разделением общества. Это привело к возникновению феномена, названного Fourquet «обществом архипелага» (Fourquet, 2019). Возникшие протестные движения, от «желтых жилетов» (Bendali et al., 2019; Tartakowsky, 2019) до движения 2023 года против пенсионной реформы во Франции, а также Brexit в Великобритании и избрания Дональда Трампа на пост президента США (Espinoza, 2021), свидетельствуют о социальном кризисе, вызванном такой моделью развития. Тот факт, что Brexit ознаменовал начало политической реконфигурации в Великобритании13, кульминацией которой стала уверенная победа Бориса Джонсона на выборах в конце 2019 года14, является хорошим признаком. Рост популистской политики стал следствием фрагментации общества15. Жестокость полицейских репрессий, особенно в случае с движением «желтых жилетов» (Poupin, 2019), также указывает, насколько внутренний социальный порядок был скомпрометирован этим движением. Изменение мирового порядка бросает вызов общественному договору.

Если мы можем говорить о деглобализации мира, то ее также следует понимать и как его девестернизацию (Barma et al., 2009). В качестве примера можно привести актуальные китайские или российские инициативы в отношении Африки16. Возможно, именно поэтому такие изменения вызывают столь сильное противодействие со стороны западных стран.

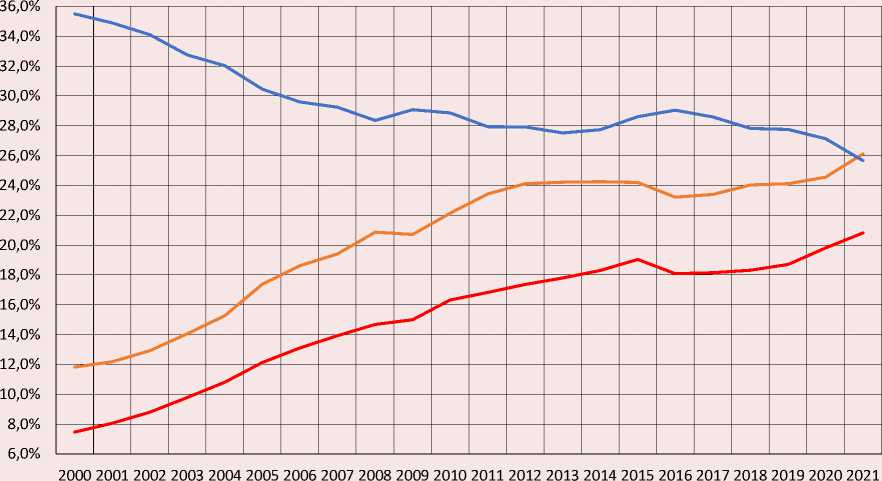

Деглобализация не ограничивается только экономическими процессами. Она проявляется в отношении к правилам ВТО и в общей свободной многосторонней торговле. Кризис многосторонней торговой системы на самом деле

Рис. 2. Доля стран в мировом экспорте

БРИКС БРИКС + страны в процессе присоединения к БРИКС ЕС + США + Япония + Южная Корея

Источник: WTO. URL: является глубоким и отражает сомнение в международном экономическом порядке17. Таким образом, ВТО оказывается в конкуренции с двусторонними, региональными и мегарегио-нальными соглашениями, в том числе в области разрешения споров, для которых предусмотрены арбитражные механизмы. Представляется, что ВТО не в состоянии адаптироваться к новым условиям проведения экономической политики, в то время как она «призвана изобрести себя заново»18. Фактически мы измеряем пределы попытки навязать форму мирового порядка с помощью правил, которые в определенный момент перестают быть приемлемыми для групп стран19 (Dunoff, Pollack, 2017).

При этом доля стран БРИКС в международной торговле продолжала расти ( рис. 2 ).

Отметим также, что страны БРИКС остаются в меньшинстве в мировом ВВП, мировой торговле и международных организациях ( табл. 1 ), что может только ослабить легитимность (старого) мирового порядка.

Но сомнение в многосторонней торговле было фактически инициировано одной из стран, которая сделала больше всего для ее навязывания – США. Реализация различных мер, таких как Закон о коррупции за рубежом, который был принят в 1977 году20, однако обрел свое значение после внесения поправок в 1998 году и агрессивного применения в конце 2000-х гг.21, и Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам 2010 года, была значительно усугублена решением американских властей

Таблица 1. Доля стран БРИКС в многосторонних организациях

|

Организация |

Всемирный банк |

МАР |

МИГА |

МВФ |

СПЗ |

|||||

|

Страна |

Кол-во голосов |

% от общ. числа |

Кол-во голосов |

% от общ. числа |

Кол-во голосов |

% от общ. числа |

Кол-во голосов |

% от общ. числа |

Млн |

% от общ. числа |

|

Бразилия |

54,264 |

2,11 |

478,0 |

1,66 |

2,83 |

1,3 |

111,9 |

2,22 |

11,0 |

2,32 |

|

Россия |

67,26 |

2,62 |

90,65 |

0,31 |

5,752 |

2,64 |

130,5 |

2,59 |

12,9 |

2,71 |

|

Индия |

76,777 |

2,99 |

835,2 |

2,89 |

1,218 |

0,56 |

132,6 |

2,63 |

13,1 |

2,76 |

|

Китай |

131,426 |

5,11 |

661,0 |

2,29 |

5,754 |

2,64 |

306,3 |

6,08 |

30,5 |

6,41 |

|

Южная Африка |

18,698 |

0,73 |

74,37 |

0,26 |

1,886 |

0,86 |

32,0 |

0,63 |

3,1 |

0,64 |

|

Всего |

348,425 |

13,56 |

2139,1 |

7,41 |

17,44 |

8,0 |

713,2 |

14,15 |

70,6 |

14,84 |

|

Примечание: МАР – Международная ассоциация развития (International Development Association, IDA); МИГА – Многостороннее инвестиционное гарантийное агентство (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA); МВФ – Международный валютный фонд (International Monetary Fund, IMF); СПЗ – специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR). Источник: (Liu, Papa, 2022). |

||||||||||

считать, что любое использование доллара автоматически подводит иностранные компании под действие американского законодательства. Это называется принципом экстерриториальности. В 2016 году по этой проблеме был написан Французский парламентский доклад22. Основная проблема возникает из-за того, что сделки, которые должны были быть соблюдены, – это контракты, заключенные в долларах. Однако в этом случае сделки обязательно должны проходить через американский банк, чтобы «купить» доллары, тем самым подпадая под американское законодательство. Французские компании (Alstom23, Technip) и банки (BNP-Paribas, также Credit Agricole и Societe Generale) были осуждены через эти процедуры.

Эти меры продолжались и под руководством Дональда Трампа. Более того, в 2014 году Европейский союз поддержал политику экономических санкций против России и не отреагировал на санкции, принятые Соединенными Штатами против Ирана24. Благодаря политике «экономических санкций» в отношении

Кубы, Ирана, России, Венесуэлы Соединенные Штаты и Европейский союз25, которые находились на переднем плане в процессе глобализации, ускорили явление деглобализации.

Выход США из Соглашения по иранской ядерной программе 26 не был направлен исключительно на изоляцию Ирана посредством экономических санкций. Денонсация этого соглашения позволила нанести удар по Франции и Германии. Кроме Италии и Греции, которые вели переговоры напрямую с США в обход Брюсселя, ни одно европейское государство до сих пор не смогло воспользоваться американскими льготами на экспорт иранской нефти. Односторонний выход из соглашения имел тяжелые экономические последствия для европейских компаний, в частности французских, таких как PSA, Renault, Total и Airbus27.

Показав, что в отношении торговли и связанных с ней стандартов можно применять манипуляцию или нарушения по сугубо политическим причинам, США продемонстрировали, что торговля и стандарты соответствуют не столько мировому порядку, сколько поли- тике Соединенных Штатов (Kirshner, 2008). В записке Главного управления внутренней безопасности (ГУВБ)28 говорится, что «французские компании, работающие в этих секторах (высокотехнологичные сектора, такие как аэронавтика, здравоохранение и научные исследования), являются объектом целенаправленных атак, в частности, через юридические споры, попытки захвата информации и экономическое вмешательство»29.

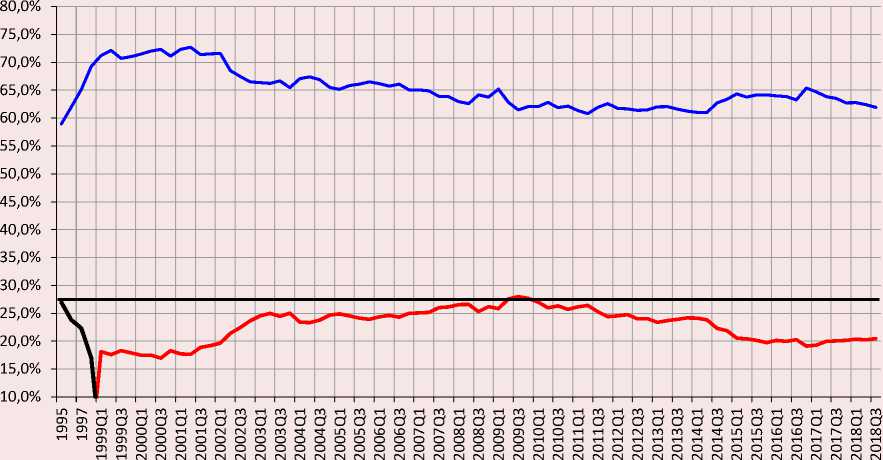

Наконец, международный порядок рухнул и в валютной сфере. После окончания Бреттон-Вудских соглашений в 1973 году он был основан на охарактеризованной как долларовый стандарт30 системе, которую мгновенно раскритиковали (Ghymers, 1986). Эта система изначально была нефункциональной (Aglietta,

1986), но очевидно это стало в начале 2000-х гг.31 Создание евро в 1999 году не изменило ситуацию (Begg et al., 1998), поскольку доля евро в резервах различных центральных банков не превышала сумму долей валют стран, принявших данную единую валюту. Эта доля, претерпев изменения, приближающие ее к сумме существующих до евро европейских валют, значительно сократилась с 2010 года. Доля доллара США также снизилась, однако до кризиса COVID-19 она оставалась выше 60% ( рис. 3 ).

И доллар, и евро падали из-за роста других валют, используемых центральными банками в качестве резервов. Поэтому с 2010 года стала очевидной тенденция к фрагментации международной валютной системы, частично вызванная соображениями геополитической безопас-

Рис. 3. Доля валют в резервах Центрального банка

Доля доллара США Доля евро Доля выведенных из обращения валют европейских стран

Источники: IMF, COFER,

ности (McDowell, 2020). Тем не менее данная тенденция развивается медленно. По институциональным причинам, таким как массовое использование доллара в качестве расчетной единицы на многих товарных рынках, а также по причинам практической целесообразности (Gopinath, Stein, 2021) доллар накануне пандемии доминировал в международной валютной системе (Helleiner, Kirshner, 2009).

Глобализация в 1990-х и 2000-х гг., вполне возможно, была обречена с самого начала (Galbraith, 1999). Однако начало проблемы нужно искать еще до кризиса «Вашингтонского консенсуса» (Sapir, 2000). Стремительный рост неравенства (Atkinson et al., 2011), вызванный развитием мирового порядка, формирующегося с 1991 года, подорвал глобализацию (Galbraith, 2012). Это неравенство напрямую связано с финансовым кризисом, пошатнувшим мировой порядок (Lysandrou, 2011; Rajan, 2010).

Потрясения, вызванные пандемией COVID-19, и глубокие изменения геополитической ситуации

Эти тенденции были заметны уже в 2010 году и положили конец тому, что некоторые авторы называют гиперглобализацией32. Однако в период с 2020 по 2023 год они усилились. Мир пережил серию беспрецедентных потрясений в области здравоохранения, экономики и геополитики. Полностью осознать их последствия будет возможно только к концу десятилетия. Многочисленные сбои в цепочках поставок вследствие пандемии COVID-19 (Fulconis, Pache, 2020) подорвали глобализованную экономику и привлекли внимание многих стран к рискам, связанным с этими цепочками. Такие сбои, по-видимому, имели в 2021 году более значительный эффект для стран, в экономике которых преобладает доля промышленного производства (Германия), чем для стран с преобладанием сферы услуг (Dauvin, 2022). Показано, что кризис привел к ослаблению цепочек поставок из-за отсутствия поставщиков-заменителей за пределами обычных производственных кластеров (Derrien, Van Der Putten, 2021).

Безусловно, новые санкции, введенные в отношении России с конца февраля 2022 года в дополнение к санкциям, действующим с

2014/2015 гг.33, вызвали новые потрясения и на этот раз затронули денежно-кредитную сферу (запрет на поставку западных валют Центральному банку России, отключение некоторых российских банков от системы SWIFT34), а также сферу торговли (различные виды эмбарго)35.

В дополнение к резкому сокращению товарооборота между странами Европейского союза и Россией санкции привели к сегментации мировой торговли между странами, их применяющими (США, Канада, страны Европейского союза, Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия), и странами, отказывающимися их применять (Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, страны Ближнего Востока, а также Турция, несмотря на членство в НАТО), страны Африки и большинство государств Латинской Америки. Если рассуждения об «изоляции» России кажутся фантазией Запада36, то сегментация мировой торговли – это реальность. Более того, еще до введения санкций Россия, похоже, приняла меры предосторожности37.

Санкции и вызванная ими постепенная сегментация международной торговли оказали значительное влияние на глобальный рост. В дополнение к росту инфляции, первоначально вызванному кризисом COVID-19, они увеличили разрыв между государствами Азии и развитыми странами.

Таблица 2. Темпы роста основных экономических групп стран после вспышки COVID-19, %

|

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

2024 г. |

|

|

Мир |

2,80 |

-2,80 |

6,30 |

3,40 |

2,80 |

3,00 |

|

Развитые страны |

1,70 |

-4,20 |

5,40 |

2,70 |

1,30 |

1,40 |

|

в том числе: Европейский союз |

2,00 |

-5,60 |

5,60 |

3,70 |

0,70 |

1,60 |

|

в том числе: Еврозона |

1,60 |

-6,10 |

5,40 |

3,50 |

0,80 |

1,40 |

|

США |

2,30 |

-2,80 |

5,90 |

2,10 |

1,60 |

1,10 |

|

Япония |

-0,40 |

-4,30 |

2,10 |

1,10 |

1,30 |

1,00 |

|

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны |

3,60 |

-1,80 |

6,90 |

4,00 |

3,90 |

4,20 |

|

в том числе: |

||||||

|

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Азии |

5,20 |

-0,50 |

7,50 |

4,40 |

5,30 |

5,10 |

|

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Европы |

2,50 |

-1,60 |

7,30 |

0,80 |

1,20 |

2,50 |

Примечание: 2023 и 2024 годы – прогноз; 2022 год – оценка.

Источники: IMF, World Economic Outlook, Appendix A. URL:

Согласно данным таблицы 2 , темпы роста стран Европейского союза значительно отстают (Sapir, 2021). Страны ЕС испытали сильное потрясение вследствие пандемии COVID-19, несмотря на значительные объемы государственной помощи (Sapir, 2021), и их экономическое восстановление шло медленнее. Геополитические потрясения, наблюдаемые в мире с февраля 2022 года, привели к снижению темпов роста, что отражено в прогнозах на 2023 и 2024 гг.

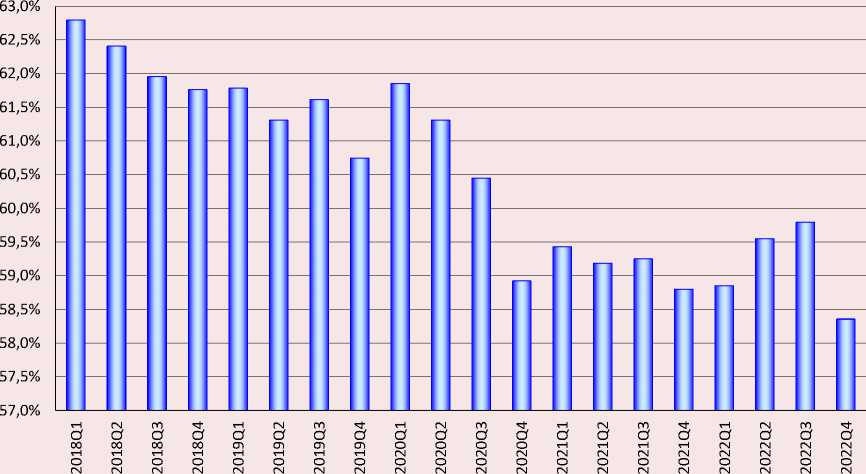

С этой точки зрения, применение санкций оказало по меньшей мере такое же пагубное воздействие на экономики стран, присоединившихся к санкциям (и, в частности, стран Европейского союза), как и на страну-мишень – Россию (Sapir, 2023). Это также повлияло на развитие событий в отношении валют. Похоже, что наблюдается ускоренное снижение доли доллара США в резервах Центрального банка. Фактически тенденции к дедолларизации международной торговли (Ladasic, 2017), в частности проект создания общей валюты БРИКС (Liu, Papa, 2022), по-видимому, были вызваны политической инструментализацией доллара США, а также замораживанием активов Центрального банка России38 ( рис. 4 ).

Следует отметить, что этот процесс принес фундаментальную пользу не евро, а всем другим валютам, включая конвертируемый юань, швейцарский франк или фунт стерлингов ( рис. 5 ). На самом деле наблюдается движение, ставящее под сомнение международную валютную систему, другими словами, мировой валютный порядок.

Кризис мирового порядка, начавшийся в 1992 году, стал очевиден благодаря кризису, вызванному COVID-19, и геостратегическим потрясениям, наблюдаемым с 2022 года. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт сама признала это, заявив, что «COVID-19 – это последний гвоздь в крышку гроба глобализации»39.

Турецкий экономист и политик Кемаль Дервиш в статье, размещенной в июне 2020 года на сайте Брукингского института, одного из самых известных аналитических центров Демократической партии США, добавил: «В условиях, когда пандемия COVID-19 обнажила уязвимости, присущие гиперсвязанному и слаженно функционирующему миру, отказ от глобализации кажется все более неизбежным и в какой-то степени даже желательным»40.

Рис. 4. Доля доллара США в резервах Центрального банка

Источники: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), International Financial Statistics (IFS). URL:

Рис. 5. Доля евро и других валют в резервах Центрального банка

^^^^^^^^^^* Доля евро ^^^^^^^^м Доля других валют

Источники: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), International Financial Statistics (IFS). URL:

Это заявление важно, потому что Брукингский институт – один из центров влияния, способствующих продвижению «глобализации» в наибольшей степени. Некоторые эксперты обращали внимание на это явление еще до кризиса в области здравоохранения. Например, Гарольд Джеймс, профессор истории и международных отношений Принстонского университета, написал статью к годовщине кризиса 2008 года (James, 2018). Он говорил о «глобальном вызове», который ставит перед нами деглобализация41. В 2022 году Джозеф Стиглиц отметил явления «решоринга» и «френд-шоринга», которые свидетельствуют о процессе фрагментации и деглобализации, показав, как они могут проявляться в ответ на ошибки глобализации42. Выступая в октябре 2022 года в Джорджтаунском университете (Вашингтон, округ Колумбия), президент МВФ Кристалина Георгиева также отметила эти трансформации43. Парадигма свободной торговли была разрушена. Возвращение протекционизма, который начал открыто проявляться в ходе кризиса 2008– 2010 гг., из-за санкций и контрсанкций имеет тенденцию ускоряться.

Сейчас мы сталкиваемся с явным риском сегментации мира между «коллективным Западом» и «коллективным Югом»44. «Коллективный Юг» формируется вокруг БРИКС, что измеряется количеством заявок на членство, но также – это менее заметно – вокруг ШОС (Deng, 2021). Даже если это противостояние неизбежно из-за поведения таких стран, как США или Великобритания, чей бывший премьер-министр Лиз Трасс призвала к преобразованию G7 в экономический альянс НАТО45, подобная ситуация явно неоптимальна в контексте решения вопросов защиты планеты и равных возможностей для развития. Если в конечном счете возникнет новый мировой порядок, вполне возможно, что, поскольку мир будет многопо- лярен, он будет гораздо менее неравноправным, чем предыдущий.

Эволюция внутреннего общественного договора стран

Изменения в мировом порядке, наблюдаемые с конца 2019 года, положили конец внутреннему общественному договору, преобладавшему в развитых странах. Это привело к резкому росту цен46 в основном из-за нарушения глобальных цепочек поставок47, а также вследствие экономических санкций и вызванных ими сбоев в мировой торговле. Произошло осознание, более или менее быстрое и более или менее значительное в разных странах, что в перспективе продолжение роста, связанного с деиндустриализацией, уже невозможно48. В большей степени оно характерно для Европы, которая оказалась под прямой угрозой вследствие разрыва экономических отношений с Россией49 и подвергается риску растущей маргинализации (и даже вассализации) под опекой США в будущем мировом порядке50.

Более того, осознание экологических ограничений старой модели роста, ограничений, которые слишком часто сводятся к вопросу изменения климата, но которые на самом деле включают в себя проблемы отходов, загрязнения почвы и воды, также проявилось в результате социального шока, вызванного пандемией COVID-19.

Для других стран, включая Россию, стратегия развития, принятая с 2000-х гг. и основанная на взаимозависимых связях с европейскими экономиками, связях, образованных продажей дешевой энергии или дешевых продуктов в обмен на инвестиции в промышленность и импорт технологий, была признана недействительной. На фоне уверенного экономического роста Россия активно привлекала прямые иностранные инвестиции и локализовала производства с использованием зарубежных технологий (Adewale, 2017). Эта модель была разрушена очередным витком санкций. В новой геостратегической ситуации, складывавшейся с февраля 2022 года, новая модель развития, по-видимому, должна возобладать (Gusev, 2023)51, даже если сегодня по-прежнему важны среднесрочные ограничения (и возможности) (Shirov, 2023). Яркий пример представляет автомобильная промышленность, но он далеко не единственный. Затем Россия была вынуждена ускорить развитие стратегии импортозамещения52, и это, похоже, дало положительные результаты53, позволило положить начало диверсификации экспорта, более того, соответствующей классической модели международной торговли (Krugman, 1984).

Россия в этом случае не одинока. Индия вполне может в течение нескольких месяцев столкнуться с аналогичной проблемой. Наконец, Китай тоже начал переориентироваться на свой внутренний рынок54, и его можно было бы подтолкнуть к ускорению этого процесса55. В целом, за десять лет, прошедших после кризиса 2008–2010 гг., степень открытости стран БРИКС снижалась; они стремились уменьшить свою зависимость от международной торговли, и этот процесс, естественно, должен ускориться в нынешних условиях, характеризующихся растущей политизацией международной торговли.

Для развитых стран старую стратегию или старую модель роста можно было бы измерить по доле услуг в ВВП, которая неуклонно росла с 1970-х гг. и сегодня приобрела очень важное значение ( табл. 3 ). Эта доля колеблется между 69 и 79%.

Показатели по Китаю и Индии представлены для сравнения. Средний показатель составляет от 49 до 58%. Согласно данным таблицы 3, в западных странах наблюдается массовая тер-циализация экономики (Barreiro de Souza et al.,

Таблица 3. Доля ВВП по различным секторам экономики, в среднем за 2011–2018 гг., %

|

Сектор экономики |

Франция |

Германия |

Италия |

США |

Япония* |

Китай |

Индия** |

|

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство |

1,8 |

0,9 |

2,2 |

1,1 |

1,0 |

8,6 |

16,4 |

|

Промышленность |

14 |

25,6 |

19 |

15,7 |

23,4 |

35,7 |

18,9 |

|

Строительство |

5,7 |

4,6 |

4,7 |

3,9 |

5,5 |

6,9 |

7,0 |

|

Сфера услуг |

78,5 |

68,9 |

74,1 |

79,3 |

70,1 |

48,8 |

57,7 |

Примечание: * Среднее за 2016–2021 гг.; ** среднее за 2016–2019 гг.

Источники: IMF; OECD .

2016; Greenhalgh, Gregory, 2001; Daniels, 1993). Это явление не ново (Lichtenstein, 1993) и в ряде случаев даже может быть оправдано. Но, вероятно, терциализация экономики достигла своего апогея благодаря расширению свободной торговли и неявному общественному договору, который она обеспечивала. Действительно, уровень развития Китая схож с уровнем западных стран, но доля услуг в Китае значительно ниже. Однако в сфере услуг – за исключением некоторых секторов, таких как финансовые услуги, – заработная плата ниже, чем в промышленности и строительстве.

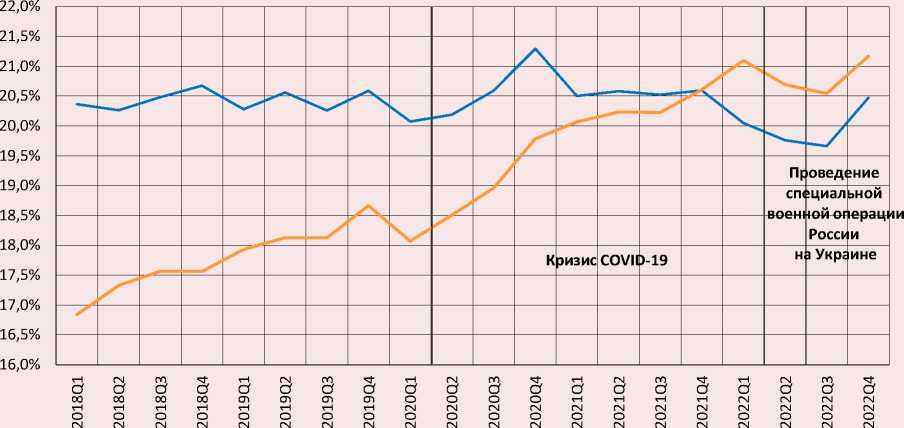

С этой точки зрения интересно взглянуть на наблюдаемую и вероятную эволюцию России ( табл. 4 ). В 2016 году она была близка к уровню Германии и в целом занимала промежуточное положение между развитыми странами и Китаем. Похоже, что с начала специальной военной операции Россия пошла другим путем, похожим на тот, которым сейчас идут Индия и Китай.

Политика правительства России, похоже, развивается в направлении того, что украинский социолог назвал «военным кейнсианством»56, путем оказания значительной помощи слоям населения, участвующим в военных действиях, а также за счет увеличения объема государственных заказов на вооружение57 и инфраструктуру. Коэффициент загрузки производственных мощностей58, являющийся хорошим показателем промышленной активности, достиг бы – согласно информации, предоставленной UNICREDIT59, – 86% в начале 2023 года, а в настоящее время в целом он составляет от 78 до 82% в зависимости от страны60. Это означает, что в России промышленная активность в настоящее время очень высока. Если к этому добавить предпринимаемые усилия, направленные на замещение части импорта отечественной продукцией, то можно было бы создать модель развития, основанную на промышленности, на переработке сырья, а не на его экспорте. Такая модель логически была бы более эгалитарной, в социальном или территориальном плане, чем разработанная ранее модель взаимной зависимости. Вероятно, это потребует некоторой формы планирования61.

Для западных стран такое изменение порождает множество проблем. Цель реиндустриализации в сочетании с целью приведения промышленности в гораздо большее соответствие

Таблица 4. Доля ВВП в различных се кторах российск ой экономики, %

Сектор экономики 2016 г. 2022 г.** 2023 г.*** Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство 4,8 4,3 4,3 Промышленность* 25,7 31,1 31,6 Строительство 6,2 5,2 5,3 Сфера услуг 63,3 59,4 58,8 Примечание: *включая транспортировку электроэнергии, тепла, газа и воды; ** оценки; *** прогнозы. Источники: OECD; ROSSTAT экологическим требованиям действительно была принята во Франции, как и в Соединенных Штатах, о чем свидетельствует принятый Конгрессом Закон о снижении инфляции (IRA)62. Эта цель предполагает колоссальные инвестиции, в частности, в декарбонизацию производства энергии. Она также подразумевает постановку финансового сектора на службу экономике, сосредоточенной на производстве товаров и общественных услугах, и координацию усилий, что также представляется невозможным без какой-либо формы планирования (Sapir, 2022). Сокращение неравенства, которое могло бы возникнуть в результате, благоприятствовало бы восстановлению социальной основы демократии. Но мы видим, что между политической риторикой и реальными действиями образуется значительный разрыв. Пример пенсионной реформы во Франции в первом квартале 2023 года ясно показывает, что финансовый аспект по-прежнему очень важен в экономической политике правительства. Более того, рост авторитарного поведения в государственном аппарате, а также радикализация политических выступлений вызывают опасения по поводу иного исхода, чем восстановление общественного договора на основе реиндустриализации.

С начала 2022 года ускорились преобразования, которые уже происходили в мировой экономике по меньшей мере в течение десятилетия. Они подписывают «смертный приговор» мировому порядку, возникшему в начале 1990-х гг., приговор, который принимает форму усиления незападных объединений (БРИКС, ШОС) в международной жизни и ставит под сомнение международную валютную систему. Изменение мирового порядка происходит в направлении девестернизации мира, связанном с процессом деколонизации 1950-х и 1960-х гг.

Но эти преобразования также затрагивают общественный договор, неявный или явный, который действовал в большинстве развитых и развивающихся стран, это ставит обе группы государств перед невозможностью продолжать следовать тем путем, которым они шли с начала 1990-х гг. В обоих случаях государство будет призвано играть большую роль – прямо или косвенно – в экономической деятельности и структурировании общества. Однако нет уверенности, что это приведет к значительному социальному и демократическому прогрессу, напротив, это может закончиться – в развитых странах – установлением более принудительного и более неравноправного внутреннего порядка.

Список литературы Каким будет новый мировой порядок?

- Adewale A.R. (2017). Import-substitution industrialization and economic growth – Evidence from the group of BRICS countries. Future Business Journal, 3, 138–158.

- Aglietta M. (1986). La Fin des Devises Clés. Paris: La Découverte.

- Ammable B., Chatelain J.B. (1996). La concurrence imparfaite entre les intermédiaires financiers est-elle toujours néfaste à la croissance économique? Revue économique, 47(3), 765–775.

- Armstrong H., Taylor J. (1981). The measurement of different types of unemployment. In: Creedy J. (Ed.). The Economics of Unemployment in Britain. London: Butterworth.

- Atkinson A., Piketty T., Saez E. (2011). Top incomes in the long run of history. Journal of Economic Literature, 49(1), 3–71.

- Atkinson A.B., Piketty T. (Eds.). (2007). Top Incomes Over the Twentieth Century: A Contrast between Continental European and English-Speaking Countries. Oxford: Oxford University Press.

- Barma N., Chiozza G., Ratner E., Weber S. (2009). A world without the West? Empirical patterns and theoretical implications. Chinese Journal of International Politics, 4(2), 525–544.

- Barreiro de Souza K., Quinet de Andrade Bastos S., Salgueiro Perobelli F. (2016). Multiple trends of tertiarization: A comparative input–output analysis of the service sector expansion between Brazil and United States. Economia, 17(2), 141–158.

- Begg D., von Hagen J., Wyplosz C., Zimmermann K.F. (Eds.). (1998). EMU: Prospects and Challenges for the Euro. Oxford: Blackwell.

- Bello W. (2002). Deglobalization, Ideas for a New World Economy. London & New-York: Zed Book.

- Bendali Z. et al. (2019). Le mouvement des Gilets jaunes: Un apprentissage en pratique(s) de la politique? Politix, 128(4), 143–177. Available at: https://www.cairn.info/revue-politix-2019-4-page-143.htm

- Besson S. (2020). The political legitimacy of international law: Sovereign states and their international institutional order. Carrying Dworkin’s later work on international law forward. Jus cogens, 2(2), 111–138.

- Besson S. (2020). L’autorité légitime du droit international comparé. Quelques réflexions autour du monde et du droit des gens de Vico. In: Besson S., Jubé S. (Eds.). Concerter les civilisations. Mélanges en l’honneur d’Alain Supiot. Paris: Seuil.

- Blin A. (2006). 1648. La Paix de Westphalie ou la naissance de l'Europe politique moderne. In: Questions à l'histoire. Bruxelles.

- Boidin P. (1918). Les lois de la guerre et les deux conférences de La Haye (1899–1907). Paris.

- Bourguignon F. (2012). La mondialisation de l’inégalité. Paris: Seuil.

- Bourlange D., Chaney E. (1990). Taux d'utilisation des capacités de production: un reflet des fluctuations conjoncturelles. Économie et statistique, 23, 49–70.

- Dahl R.A. (1957). The concept of power. Behavioral Science, 2(3), 201–215.

- Daniels P.W. (1993). Services Industries in the World Economy. Cambridge: Blackwell.

- Dauvin M. (2022). Évaluation du choc d’approvisionnement. Revue de l’OFCE, 2(177), 101–115.

- Deng H. (2021). 20 years of SCO, development, experience and future directions. Contemporary International Relations, 31(4).

- Derrien G., Van Der Putten R. (2021). Des chaînes d’approvisionnement plus résilientes après la pandémie de la Covid-19. BNP-Paribas Conjoncture. Available at: https://economic-research.bnpparibas.com/html/fr-FR/chaines-approvisionnement-resilientes-pandemie-Covid-19-20/12/2021,44859

- Dunoff J.L., Pollack M.A. (2017). The judicial trilemma. American Journal of International Law, 111, 226–276.

- Duval G. (2018). Travail: du plein-emploi au chômage de masse. Alternatives Économiques, 4(378), 72.

- Eichengreen B. (2011). Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System. Oxford: Oxford University Press.

- Espinoza M. (2021). Donald Trump’s impact on the Republican Party. Policy Studies, 7-6. Available at: https://scholarworks.utrgv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=pol_fac

- Fourquet J. (2019). L’Archipel français. Paris: Le Seuil.

- Freeland C. (2012). Plutocrats: The Rise of the New Global Super Rich and the Fall of Everyone Else. Toronto: Doubleday.

- Friedberg A.L. (2005). The future of U.S.-China relations: Is conflict inevitable? International Security, 30(2).

- Fulconis F., Paché G. (2020). Pandémie de COCID-19 et chaines logistiques. Revue Française de Gestion, 8(293), 171–181.

- Galbraith J. (2012). Inequality and Instability. A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis. Oxford: Oxford University Press.

- Galbraith J., Choi J. (2020). Inequality under globalization: State of knowledge and implications for economics. In: Webster E., Valodia I., Francis D. (Eds.). Inequality Studies from the Global South. London-New York: Routledge.

- Galbraith J.K. (1999). The crisis of globalization”. Dissent. Available at: https://www.dissentmagazine.org/article/the-crisis-of-globalization

- Ghymers C. (1986). Réagir à l’emprise du dollar. In: Aglietta M. (Ed.). L’ECU et la vieille dame. Paris: Economica.

- Glenn G.W. (2007). Floating the system: Germany, the United States, and the Breakdown of Bretton Woods, 1969–1973. Diplomatic History, 31(2), 295–323.

- Goldstein A. (2005). Rising to the Challenge. China’s Grand Strategy and International Security. Stanford University Press.

- Gopinath G., Stein J.C. (2021). Banking, trade, and the making of a dominant currency. The Quarterly Journal of Economics, 136(2), 783–830.

- Gowa J., Kim S.Y. (2005). An exclusive country club: The effects of the GATT on trade, 1950–1994. World Politics, 57(4), 453–478.

- Greenhalgh C., Gregory M. (2001). Structural change and the New Service Economy. Oxford Bulletin of Economic Statistics, 63(special issue), 629–646.

- Guilluy C. (2022a). La France Périphérique. Paris: Flammarion.

- Guilluy C. (2022b). Les Dépossédés, Paris: Flammarion.

- Gurvitch G. (1927). La philosophie du droit de Hugo Grotius et la théorie moderne du droit international (À L'occasion Du Tricentenaire Du De Jure Ac Pacis, 1625–1925). Revue de Métaphysique et de Morale, 34(3), 365–391.

- Gusev M.S. (2023). Russian economic development strategy – 2035: Ways to overcome long-term stagnation. Studies on Russian Economic Development, 34(2), 167–175. DOI: 10.1134/S107570072302003X

- Haakonssen K. (1985). Hugo Grotius and the history of political thought. Political Theory, 13, 239–265.

- Helleiner E., Kirshner J. (2009). The Future of the Dollar. Ithaca: Cornell University Press.

- James H. (2018). Deglobalization: The rise of disembedded unilateralism. Annual Review of Financial Economics, 10, 219–237. DOI: 10.1146/annurev-financial-110217-022625

- Jarrett M. (2013). The Congress of Vienna and Its Legacy: War and Great Power Diplomacy after Napoleon. London: I.B. Tauris & Company, Ltd.

- Kirshner J. (2008). Dollar primacy and American power: What’s at stake? Review of International Political Economy, 15(3), 418–438.

- Krugman P. (1984). Import protection as export promotion: International competition in the presence of oligopoly and economies of scale. In: Kierzkowski H. (Ed.). Monopolistic Competition and International Trade. London: Oxford University Press.

- Ladasic I.K. (2017). De-dollarization of oil and gas trade. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 15, 99–106.

- Lentz T. (2013). Le Congrès de Vienne: une refondation de l'Europe (1814–1815). Paris: Perrin.

- Levesque J. (2007). En marge d’un fameux discours de Poutine. Diplomatie, 27, 38–41.

- Lichtenstein C. (1993). Les relations industrie-services dans la tertiarisation des économies. Revue internationale P.M.E., 6(2), 9–33.

- Liu Z., Papa M. (2022). Can BRICS De-dollarize the Global Financial System? Elements in the Economics of Emerging Markets. Cambridge: Cambridge University Press. Available at: https://www.cambridge.org/core/elements/can-brics-dedollarize-the-global-financial-system/0AEF98D2F232072409E9556620AE09B0

- Lysandrou P. (2011). Inequality as one of the root causes of the financial crisis: A suggested interpretation. Economy and Society, 40(3), 323–344.

- McDowell D. (2020). Financial sanctions and political risk in the international currency system. Review of International Political Economy, 28(3), 635–661.

- Mearsheimer J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton.

- Pillet A. (1918). Les Conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, étude juridique et critique. Paris.

- Poirier L. (1991). La guerre du Golfe dans la généalogie de la stratégie. Stratégique, 51/52, 3e et 4e trimestres.

- Poupin P. (2019). L’expérience de la violence policière dans le mouvement des Gilets jaunes. Sociologie et Sociétés, 51(1-2), 177–200. Available at: https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2019-v51-n1-2-socsoc05787/1074734ar/

- Primakov E. (2002). Mir posle 11 Sentjabrja. Moscow: Mysl’.

- Rajan R. (2010). Fault Lines. How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Ratti R.A., Lee S., Seol Y. (2008). Bank concentration and financial constraints on firm-level investment in Europe. Journal of Banking & Finance, 32(12), 2684–2694.

- Rosecrance R. (2006). Power and international relations: The rise of China and its effects. International Studies Perspectives, 7.

- Ryan R.M., O’Toole C.M., McCann F. (2014). Does bank market power affect SME financing constraints? Journal of Banking & Finance, 49, 495–505.

- Sapir J. (2000). Le consensus de Washington et la transition en Russie: histoire d'un échec. Revue Internationale de Sciences Sociales, 166, 541–553.

- Sapir J. (2008). Le Nouveau XXIè Siècle. Paris: le Seuil.

- Sapir J. (2009). The social roots of the financial crisis: Implications for Europe. In: Degryze C. (Ed.). Social Developments in the European Union:2008. Bruxelles: ETUI.

- Sapir J. (2011). La Démondialisation. Paris: Le Seuil; reprinted in an augmented version (2021). Paris: Le Seuil.

- Sapir J. (2021). Is eurozone accumulating an historic lag toward Asia in the Covid-19 context? Economic Revival of Russia,1(67), 89–102.

- Sapir J. (2021). The economic shock of the health crisis in 2020: Comparing the scale of governments support. Studies on Russian Economic Development, 32(6), 579–592.

- Sapir J. (2022). Is economic planning our future? Studies on Russian Economic Development, 33(6), 583–597. DOI: 10.1134/S1075700722060120

- Sapir J. (2023). Wendet sich der Wirtschaftskrieg gegen Russland gegen seine Initiatoren? In: Luft S., Kostner S. (Eds.). Ukrainekrieg. Warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht. Frankfurt am Main: Westend-Verlag.

- Shirov A.A. (2023). Development of the Russian Economy in the medium term: risks and opportunities. Studies on Russian Economic Development, 34(2), 159–166.

- Steill B. (2013). The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a New World Order. Princeton, N-J.: Princeton University Press.

- Stokes B. The world needs an economic NATO. Available at: https://foreignpolicy.com/2022/05/17/ukraine-war-russia-sanctions-economic-nato-g7/

- Struye de Swielande T. (2008). Les États-Unis et le nouvel ordre mondial emergent. Les Cahiers du RMES, 5(1).

- Subramanian A., Wei S-J. (2007). The WTO promotes trade, strongly but unevenly. Journal of International Economics, 72(1), 151–175.

- Swaine M.D., Tellis A.J. (2000). Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future. Santa Monica: RAND.

- Tartakowsky D. (2019). Les Gilets jaunes, les mouvements sociaux et l’État. L'ENA hors les murs, 494(2), 9–10. Available at: https://www.cairn.info/revue-l-ena-hors-les-murs-2019-2-page-9.htm

- Védrine H. (2000). Les Cartes de la France à l’heure de la mondialisation. Paris: Fayard.

- Wang Y.-K. (2006). China’s Grand Strategy and U.S. Primacy: Is China Balancing American Power? Washington: CNAPS, Brookings.