Калбак-Таш II: памятник наскального искусства Алтая

Автор: Кубарев В.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации и анализу петроглифов памятника наскального искусства Калбак-Таш II.

Петроглифы, калбак-таш

Короткий адрес: https://sciup.org/14521343

IDR: 14521343

Текст статьи Калбак-Таш II: памятник наскального искусства Алтая

Изобразительные памятники Калбак-Таш I и Калбак-Таш II расположены у слияния двух главных рек Алтая: Катуни и Чуи (Онгудайский район, Республика Алтай). Планомерные исследования на них были начаты автором и его коллегами, еще в 1984 году [Кубарев, 1986], но материалы памятника Калбак-Таш I были опубликованы во Франции только в 1996 году [Kubarev, Jacobson, 1996]. Изучение второго памятника Калбак-Таш II продолжается до сегодняшнего дня. Так в обследовании петроглифов этого уникального памятника принимали участие ученые из Франции [Шер, Франкфор, Кубарев, 1994], Южной Кореи [Кубарев, Со Гилсу, Со Джинсу, 2003; они же, 2004; Кубарев, Им Сегвон, Сонг Хвасоб и др., 2005] и другие исследователи из зарубежных стран.

Наскальный комплекс петроглифов Калбак-Таш II находится на правом берегу р. Чуи, в 1-1,5 км от ее слияния с Катунью и в 10 км от местонахождения наскальных рисунков Калбак-Таш I. Координаты Калбак-Таш II: 50°40΄50″ с.ш. – 86°69΄88″ в.д., высота около 788 м. над уровнем моря. Петроглифы сосредоточены, в основном, в двух близлежащих пунктах:

-

1 – на скальных останцах, протянувшихся каменной грядой поперек долины р. Чуи. Рисунки (общим числом более 150 разносюжетных композиций) встречаются в северном направлении, прямо от полотна Чуйского тракта (717 км от г. Новосибирска). Ме стность имеет название Чуй-Оозы;

-

2 – у подножия и по склонам большой горы, в 0,3 км к западу от Чуй-Оозы. Общее число разносюжетных композиций не превышает 30.

Отдельные рисунки из этого местонахождения очень часто использовались автором в качестве аналогий для обоснования датировок предметов мелкой пластики и культурной принадлежности некоторых археологических объектов Алтая [Кубарев, 1992 а, 1993, 1999]. Сведения о наскальных изображениях Калбак-Таш II, а также ряд неизвестных ранее рисунков эпохи ранней бронзы из этого же комплекса, опубликован в сводной работе о петроглифах Алтая [Кубарев, Маточкин, 1992, рис . 32, 34–36 ]. Особенно часто в научных статьях и научно-популярных изданиях автора фигурировали образцы древнетюркского наскального искусства и скифской эпохи [Кубарев, 1997, 2003; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2000 и др.].

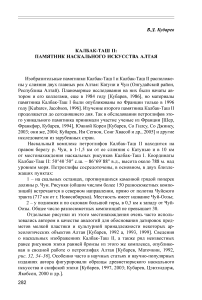

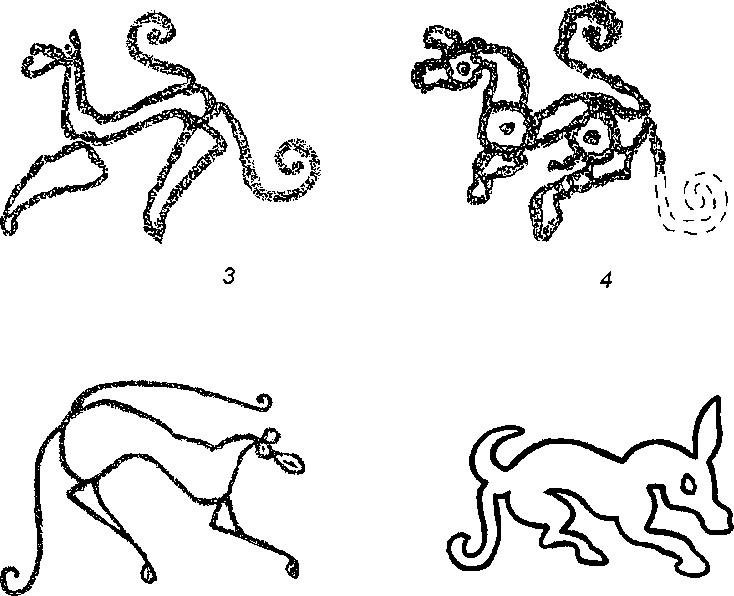

Образы и сюжеты основного местонахождения Калбак-Таш I очень хорошо коррелируются с петроглифами второго памятника Калбак-Таш II (Чуй-Оозы). Здесь известны крупные изображения лосей, оленей, лошадей, козлов, хищников и других видов животных, датируемых эпохой ранней бронзы (рис. 1, 1,4 ). Именно здесь впервые открыты петроглифы каракольской культуры (рис. 1, 2,3 ), до сих пор известные только по красочным росписям, выбитым рисункам и граффити на плитах погребальных сооружений Каракола [Кубарев, 1988]. Значение подобных открытий трудно переоценить. Они, наконец, позволяют выделить каракольский пласт петроглифов, уточнить дату уже опубликованных рисунков и наметить дробную периодизацию наскального искусства Алтая.

Д.Г. Савинов, объясняя назначение каракольских «ритуальных объектов», предполагает, что многие из них были выполнены из дерева [2000, с. 203]. В качестве примера он приводит антропоморфную фигуру из Калбак-Таша II (см. рис.1, 2 ). Но в контексте с фигурой животного маска-личина исключает подобную интерпретацию, потому что пока не удалось установить достоверно, является ли основание маски-личины «ручкой» для нее или рогами животного? Очень сходная изобразительная традиция существовала и у древних скотоводов Монгольского Алтая. На рисунке крупного быка рога лировидной формы стилизованы под анфасную фигурку женщины [Кубарев, 2006, рис. 17]. Да и в Калбак-Таше и Караколе синхронных изображений женщин, рожениц и «солнцеголовых» существ, размещенных рядом с фигурами оленей и лосей, вполне предостаточно, чтобы принять авторскую семантику каракольских персонажей [Кубарев, 1988, с. 128-130]. В подтверждение сказанному приведем данные о новых исследованиях на р. Томи ранее неизвестных петроглифов Туталь-ской «писаницы». Они открыты И.Д. Русаковой в 2005 году. На небольшой плоскости выбиты две антропоморфные фигуры с «клиновидными» туловищами. Одна из них («солнцеголовый» персонаж) примыкает нижней частью к «рогам»? лося, вторая, находится рядом, на спине этого же животного. Как считают исследователи, очень похожие композиционные сочетания («солнцеголовый» антропоморф + образ лося) зафиксированы на Томской и Второй Новоромановской «писаницах» [Ковтун, Русакова, 2005, с. 354].

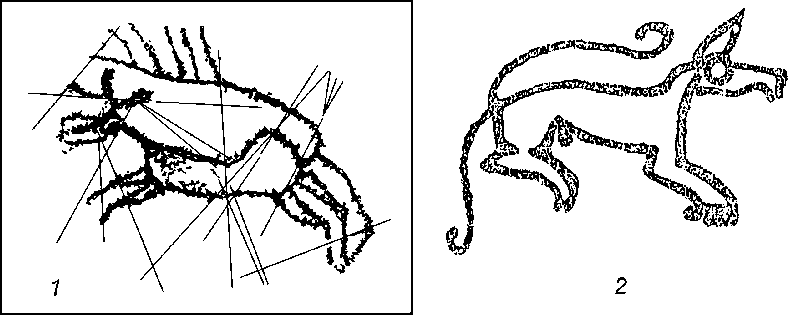

Самые древние рисунки устья реки Чуи (изображения руки, зебуоб-разные быки с длинными лировидными рогами и др. животные) находят прямые параллели и точные аналогии в наскальных рисунках Инда [Кубарев, 1992 б]. К ним также следует отнести рисунок фантастического зверя из Калбак-Таша I, недавно найденный в естественно образованном самой природой жертвеннике. Каменные стенки и «дно» его покрыты выбитыми рисунками и глубокими резами. У калбакташского зверя главными и значимыми признаками служат открытая пасть и язык, а также два хвоста: один заброшен, другой достигает земли (рис. 2, 1 ). Рисунок подобного существа встречается в долине р. Инд, в разных пунктах: Чи-

Рис. 1. Петроглифы Калбак-Таш II. Республика Алтай.

лас IV, переправа Тальпан, и др. (рис. 2, 2-6 ). Этот хорошо узнававемый образ синкретического облика образует целый ряд близких по стилю изображений. Немецкие исследователи склонны датировать его скифо-сакским временем [Martin Bemmann, 2005], тогда как рисунок из петроглифов в устье Чуи выглядит более архаично. Возможно, он входит в круг редких для Алтая фантастических хищников окуневско-каракольского

Рис. 2. Изображения фантастического зверя. 1 – петроглиф из Калбак-Таш II. Республика Алтай; 2 – долина р. Инд. Афганистан.

искусства, известного всего по нескольким его рисункам в Калбак-Та-ше I и одному в Бешозеке.

На памятнике Калбак-Таш II, также открыты крупные изображения оленей и кабанов раннескифского времени. Сравнительно большой и компактный блок петроглифов оставлен древними тюрками. В средневековых сценах, выполненных в технике граффити, преимущественно, запечатлена удачная охота (см. рис. 1, 5).

Рассмотренные петроглифы находятся в сфере интенсивной деятельности современного человека (оживленная международная автомагистраль, включение изобразительных памятников в туристический бизнес, неумелое обустройство и доступность плоскостей с рисунками, и т.п.). Уже сейчас им грозит полное уничтожение, как и монгольским (китайским?) надписям на скале Бичикту-Кая. В свое время их описывали первые российские путешественники и ученые: Н.М. Ядринцев (1883 г.), В.В. Радлов (1889 г.), В.В. Сапожников (1911 г.), В.А. Верещагин (1927 г.) и мн. другие. В настоящее время, при расширении и поднятии Чуйского тракта над Катунью, надписи и пещера у бома Бичикту-Кая полностью засыпаны многометровым слоем грунта.

К сожалению, петроглифы Алтая остаются малоизученными, а материалы многих памятников до сих пор не опубликованы. Назрела необходимость и в создании археологической карты памятников наскального искусства Алтая. Поэтому актуальной задачей сегодня остается повсеместное изучение и копирование сохранившихся петроглифов Алтая, интенсивно разрушающихся на наших глазах.