Календари 1921-1941 годов как инструмент конструирования социальной памяти

Автор: Азарова Полина Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ динамики праздничных календарных дат в Западно-Сибирском регионе в 1921−1941-х годах, рассмотрена их структура, методика влияния на массу; изучены календарные акценты и их эволюция на протяжении изучаемого двадцатилетия.

Массовая культура, массовый праздник, календарь, календарные акценты

Короткий адрес: https://sciup.org/14737628

IDR: 14737628 | УДК: 930.

Текст научной статьи Календари 1921-1941 годов как инструмент конструирования социальной памяти

Календарь, как инструмент идеологического воздействия в межвоенный период (1921–1941гг.) включает в себя события прошлого и настоящего, оказавшие влияние на идеологические основы государства, что отмечено многими исследователями [Воро-ницын, 1929; Дубнер, 1929; Бабин-Корень, 1929. С. 3; Маршак, 1938]. При этом данный вид издания выступает как организующее начало праздника, отмечаемого массово и торжественно, о чем свидетельствуют работы зарубежных и отечественных авторов [Цехновицер, 1931. С. 13–19; Белоусов, 1974; Жигульский, 1985. С. 23–35; Конович, 1990. С. 15–21; Абрамян, 2003; Мальте, 2009]. Названные работы выявляют вклю- ченность календаря в торжество, не затрагивая особенности строения календаря, его предназначения в советской социальномобилизационной политике. Целью данной публикации является определение природы, функционального предназначения и выявление технологий массовых манипуляций посредством календарных памятных событий, нацеленных на конструирование новых ценностных приоритетов на основе подмены значимых событий прошедшей эпохи. Ис-точниковую базу работы составил эмпирический материал, представленный дореволюционными 1 и советскими 2 печатными изданиями календарей межвоенного периода на территории Западной Сибири и соот- ветствующие тематические статьи в ведущем региональном периодическом издании «Советская Сибирь» за 1921–1941гг.

Важнейшими характеристиками новых календарей являлись приоритетная роль идеологического воздействия и ориентированность на массового читателя. При этом к календарю как средству социальной мобилизации предъявлялись определенные требования: он должен быть простым (в условиях политической и экономической нестабильности) и понятным (лексически – в условиях неграмотности населения, ценностно – соответствующий потребностям времени); запоминающимся (акцентирующим на фоне серых будней); мобильно менять ориентиры, четко расставлять политические акценты.

Все виды советских календарей имели общую структуру и сетку государственных праздничных дат. Структура календарей универсальна, несмотря на то, что она во многом дублирует дореволюционную, наполняя ее новым содержанием. Календари начинались с блока, содержащего информацию о руководстве страны. В дореволюционной России он был представлен рисунками, фотографиями императорской семьи, ближайших родственников и министров; в Советской России, соответственно, лидерами Коммунистической партии. В 1920-х гг. данный блок представлен целой плеядой политических деятелей (Калинин, Петровский, Рыков, Чичерин и т. п.) 3, тогда как к 1930-м гг. остаются только Ленин и Сталин 4. Все изображения дополнены кратким изложением титулатуры – пояснениями о месте тех или иных лиц во властной иерархии. Затем следует блок календарной сетки, который представлен в виде табеля на год и месяц. Бесспорно, что советский календарь более светский, чем дореволюционный, и не ориентирован на православные события. Поэтому в процессе формирования государственных основ внутренняя структура подобных изданий длительное время не была устоявшейся. Издания тех лет освещают множество проектов, например, о создании летоисчисления от начала Октябрьской революции [Дубнер, 1929]; о переименовании месяцев в названия, провозглашающие принадлежность к коммунизму: январь – месяц Ленина, февраль – Маркса; март – революции; апрель – Свердлова; май – месяц май; июнь – Советской конституции; июль – жатвы; август – мира; сентябрь – Коминтерна; октябрь – Энгельса; ноябрь – великой революции; декабрь – Сталина 5.

Нельзя не отметить проект о переходе на непрерывную пятидневную неделю, отмеченную цветными квадратами с информационной нагрузкой, где первый – День Коммуны, второй – День Маркса, третий – День Энгельса, четвертый – День Ленина, пятый – День Сталина [Кремлев-Свэн, 1930; Викторов, 1929; Кайгородов, 1929].

Существовали проекты о шестидневной неделе с отказом от традиционных названий дней недели, где были использованы порядковые номера (первый, второй, третий и т. д.), который был частично реализован в период с 1 декабря 1931 по 26 июня 1940 г. 6 Все вышеобозначенные проекты не прижились, и в 1940 г. произошел возврат к семидневной рабочей неделе с традиционными названиями, используемыми в 1920-х гг. 7

Таким образом, весь жизненный уклад населения регламентировался календарной сеткой, где праздничные и нерабочие дни сочетались с рабочими. При этом количество выходных и праздничных дней менялось, находясь в зависимости от политической ситуации в стране. Анализируя этот процесс, можно проследить наличие своего рода переходного календарного периода при смене эпох, когда вплоть до середины 1920-х гг. новая власть допускала существование традиционных православных праздников, впрочем, не вводя их в тексты официальных календарей. Но в дальнейшем проводится линия на вытеснение православных праздников из числа нерабочих дней.

Отметим, что в императорской России большинство выходных праздничных дней приходилось на дни православных постов, а следовательно, временные отрезки длинной в неделю и более. В первой половине 1920-х гг. православные даты были приобщены к государственным праздникам, а к концу этого обозначенного десятилетия происходит полное их вытеснение. Многие праздники, такие как, например, антивоенный день 1 августа и Парижской Коммуны 18 марта, длительное время (с середины 1920-х) сохранявшие за собой статус государственного праздника, теряют свое значение, выполнив функцию постройки новых ценностей и уступив место новым приоритетам. В целом можем констатировать характерное для 1930-х гг. сокращение общего количества официальных нерабочих праздничных дней до шести (22 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря). Однако это сокращение числа государственных праздников компенсировалось тем, что мероприятие проходило более массово и торжественно.

Советские календари межвоенной эпохи можно объединить в две группы: универсальные (историко-революционные и т. п.) и корпоративные (антирелигиозные, национальные, сельскохозяйственные, детские и т. п.) и пр.

Общие государственные календари отражали события, которые можно сгруппировать в несколько категорий. Первая категория включала события, демонстрирующие борьбу с угнетением народных масс: движение под руководством Е. И. Пугачева, восстание декабристов, кровавое воскресенье, и т. п. Вторая категория охватывала события, характеризующие этапы становления коммунистической партии и нового общественного строя: Февральская буржуазнодемократическая революция, основание Коммунистического Интернационала, разгром Деникина и т. п. В эту же категорию входят новые государственные праздники, демонстрирующие успешность политики коммунистов. Третья категория представлена датами памяти, включающими события дореволюционного и послереволюционного периода: дни рождения и смерти выдающихся деятелей коммунизма, годовщины, полугодовщины.

Просветительской стороной календаря является наличие информационно-библиографических текстов, которые мы можем разделить по этим же категориям. Они представляют собой небольшие повествовательные очерки о важнейших событиях, персоналиях, вошедших в приоритетную ценностную шкалу Советской России. Данная акцентирующая сторона была динамична на протяжении всего межвоенного периода и находилась в прямой зависимости от политических приоритетов.

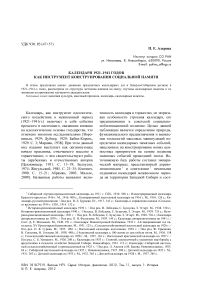

В целом в календарях 1921–1941 гг. можно констатировать увеличение общего объема библиографических текстов (см. таблицу). Текстовые приоритеты динамичны: так, вначале 1920-х гг. преобладают дореволюционные исторические события, а с начала 1930-х и по 1941 г. – даты, характеризую-

Динамика библиографических текстов в общих государственных календарях 1921–1941 гг. *

|

Год |

Дореволюционные исторические события |

Государственные праздники и даты, характеризующие рост влияния, успешность советской политики |

Даты памяти |

Итого (ед. текста) |

|||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

||

|

1925 |

27 |

40,2 |

25 |

37,4 |

15 |

22,4 |

67 |

|

1930 |

31 |

29,8 |

44 |

42, 4 |

29 |

27,8 |

104 |

|

1935 |

36 |

25,6 |

62 |

44 |

43 |

30,4 |

141 |

|

1940 |

49 |

28,4 |

71 |

41 |

53 |

30,6 |

173 |

|

1941 |

49 |

26,1 |

81 |

43,1 |

58 |

30,8 |

188 |

*

Таблица составлена по материалам календарей 1916–1941 гг.

щие успешность советской политики, при этом даты памяти занимают 1/ 3 от всех единиц текста.

Вторая группа календарей – корпоративные, они ориентированы на конкретный круг людей, объединенный по общим критериям. Такие календари отражали значимость для политико-государственной системы определенной субкультуры, подкрепляя данный факт соответствующими праздничными датами.

Антирелигиозные календари отмечали победы естественных наук и коммунистических идей, провозглашали, что «борьба против религии есть борьба за коммунизм». День как календарная единица на протяжении нескольких лет представлял собой пеструю событийную гамму, включающую факты дореволюционной борьбы и угнетения народа, открытия в естественно-научном мире и эпизоды истории становления коммунизма. Отметим, что справки о православных торжествах в данных изданиях подвержены критике вплоть до конца межвоенного периода (Пасха, Рождество, Посты и т. п.). Так, издания конца 1930-х гг. отличаются сатирической направленностью в отношении церкви, включая сказки, пословицы, стихотворения, частушки 8. При этом общие календари демонстрируют иную тенденцию в отношении православия: если в 1920-х гг. революционный и церковный календари печатались рядом 9, то в календарях 1930-х гг. религиозные праздники просто игнорировались 10.

Национальные календари издавались на родных языках, отражая традиционные праздники и постепенно включая советские торжества в бытовой обиход. С 1925 г. календарный счет, отличающийся от государственного (по фазам луны, по религиозной составляющей), был признан неправиль- ным 11. К концу 1930-х гг. распространяются издания национальных календарей на русском языке. Подобные издания, сохраняя право на самобытность, обзорно рассматривали обряды некоторых национальностей, проводили сравнение с советскими, отмечали роль «нацменов» в становлении советского государства 12.

Воспитанию нового гражданина способствовало появление в 1930-х гг. детских календарей. Они представляли собой адаптированные для детского возраста маленькие энциклопедии, справочники, хрестоматии, собрания веселых приключений, шарад, игр, загадок, галерей картинок 13. С. Я. Маршак, сравнивая детские календари Европы и СССР, отмечал высокое воспитательное значение последних [1938]. Данные издания начала 1930-х гг. изобилуют стихотворениями о сельском хозяйстве, сложными определениями праздников (например, «Первое мая – это день боевого смотра революционных сил рабочих всего мира, праздник труда и пролетарской солидарности»). Кроме того, в них представлено некоторое количество писателей и поэтов 14.

К концу 1930-х гг. детские праздники были включены в контекст календарной сетки, пояснения событийной стороны торжеств упрощены и значительно увеличены в объеме; биографических справок становится больше, особый акцент ставится на события жизни деятелей коммунизма – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и др.; появляются сочинения современников, русских классиков становится больше – находят отражение произведения Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова и др. 15

Таким образом, в рассматриваемый период календарь являлся немаловажным фактором формирования социальной памяти, мобилизации широких масс населения. Взаимодействие в его пространстве праздничных и рабочих дней способствовало усилению регламентации всего жизненного уклада населения. Все этого делает календарь ценным источником для исследования массовой советской культуры, для выявления технологии манипуляций общественного сознания.

CALENDARS 1921–1941S AS A TOOL CONSTRUCTION OF SOCIAL MEMORY