Калиевый полевой шпат ультракалиевых сиенитов Среднего Тимана

Автор: Удоратина О.В., Куликова К.В., Варламов Д.А., Макеев Б.А., Исаенко С.И., Шевчук С.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (250), 2015 года.

Бесплатный доступ

На основании данных рентгенографии, спектроскопии комбинационного рассеяния и микрозондового анализа установлено, что калиевый полевой шпат мономинеральных высококалиевых и высокотитанистых сиенитов Среднего Тимана представлен исключительно слабоупорядоченным санидином. Химические составы калиевого полевого шпата не имеют какой-либо выраженной специфики: примеси, как правило, отсутствуют или характеризуются весьма низкими содержаниями, отмечено лишь устойчивое присутствие железа.

Слабоупорядоченный санидин, сиениты, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149128639

IDR: 149128639

Текст научной статьи Калиевый полевой шпат ультракалиевых сиенитов Среднего Тимана

Калиевый полевой шпат является основным минералом, слагающим мономинеральные ультракалиевые высокотитанистые сиениты на Среднем Тимане (бассейн р. Верхняя Во-рыква). Геологическое положение, петрографо-петрохимические характеристики, геохимические особенности, возраст и генезис этих пород были рассмотрены ранее [2—4, 7].

В. А. Лебедевым [2] эти породы рассматривались как фельдшпатоли-ты, а их генезис — как метасоматический, Б. А. Мальковым [3, 4] в разное время — как бостониты, тиманиты, трахиты, а генезис трактовался как магматический. При этом калиевый полевой шпат определялся первым автором как новообразованный ор токлаз и адуляр, а вторым — как санидин, но без уточнения его структурной разновидности. Поскольку порода практически нацело сложена калиевым полевым шпатом, актуальным вопросом является окончательное установление структурного вида КПШ, что и стало целью данного исследования.

Химический состав полевого шпата записывается как M[T4O8], где позицию M занимают крупные катионы Na+, K+, Ca2+, Ba2+, реже Rb+ и Cs+, заполняющие пустоты в каркасе, основу которого (позиция T) составляют Al3+ и Si4+ [1]. При описании структуры калиевого полевого шпата предполагается, что все тетраэдры заняты Al (j ) и Si (s ). Каркас составляют четырехчленные кольца из [TO4]- тетраэдров, в моноклинных кристаллах атомы Т образуют две кристаллографически неэквивалентные тетраэдрические позиции — Т1 и Т2. В неупорядоченных моноклинных разновидностях t1=t2=0.25, в упорядоченном моноклинном полевом шпате весь Al концентрируется в положении 1 и тогда 2t1 = 1.0 и 2t2= 0.0. Принято записывать в качестве характеристики структурного состояния: t1 = = t10 + t1m [6].

Моноклинные калиевые полевые шпаты — санидин и ортоклаз, номенклатурное положение последнего проблематично и рассматривается по-разному [1, 5, 6]. Наиболее часто используемая классификация высокий санидин — слабо упорядоченный санидин — низкий санидин — (ортоклаз)

основана на распределении Al и Si. В этой классификации высокий санидин характеризуется концентрацией Al, равной во всех положениях (t 1 = = t2 = 0.25), для слабоупорядоченного санидина локализация алюминия по позициям t j 0, t 1 m, t20, t2m составляет 0.32,0.32,0.18,0.18, в максимально же низком санидине «Гималайя» (ортоклазе) она соответствует 0.46,0.46,0.04, 0.04 [1, 6].

Методы исследования

Индивиды калиевого полевого шпата, слагающего породу, были изучены комплексом методов: рентгеновской порошковой дифрактометрией, спектроскопией комбинационного рассеяния (или рамановской спектроскопией), микрозондовым анализом (все в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН), а также микрозондовыми исследованиями в ИЭМ РАН г. Черноголовки.

Рентгенографические исследования проведены методом порошковой дифрактометрии по стандартной методике [6]. Структурный контроль минеральной принадлежности проводился рентгеновским дифракционным анализом (дифрактометр Shimadzu XRD-6000 Cu-анод, ток — 30 mA, напряжение — 30 kV, фильтр Ni, углы сканирования 20 от 2 до 60 градусов, шаг сканирования 20 — 0.05, скорость съемки — 1 градус/мин. Параметры элементарной ячейки минералов рассчитывались с помощью программы Unit Cell.

Регистрации спектров КР проводилась на спектрометре LabRam HR 800 (Horiba Jobin Yvon). Условия регистрации спектров: решетка монохроматора — 600 ш/мм, конфокальное отверстие 300 мкм, щель 100 мкм, время экспозиции 3—10 сек, количество циклов накопления сигнала 3—10, мощность возбуждающего излучения He-Ne-лазера (632.8 нм) составляла 20 мВт. После регистрации спектров комбинационного рассеяния света изученных образцов с помощью свертки функций Гаусса—Лоренца стандартной программы обработки спектров LabSpec (v.5.36) были определены положения максимумов линий спектра. Полученные спектры далее были идентифицированы при помощи программы Spectral ID (v.3.02).

Микрозондовые исследования проведены на спектральном электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионным детектором X-MAX 50mm Oxford Instruments

(г. Сыктывкар) и на цифровом электронном сканирующем микроскопе Tescan VEGA-IIXMU с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 при ускоряющем напряжении 20 кВ, диаметре зонда до 180 нм и области возбуждения до 5 мкм. Съемка осуществлялась в режиме обратнорассеянных (BSE) электронов с вещественным контрастом, с увеличениями от 8.5 до 2500 х (ИЭМ РАН, г. Черноголовка).

Петрография

Дайковые сиениты имеют светло-коричневую, бежевую окраску, обладают пористой (кавернозной) текстурой и мелкозернистой структурой. Окраска породы обусловлена окраской калиевого полевого шпата, слагающего до 90 об. % породы.

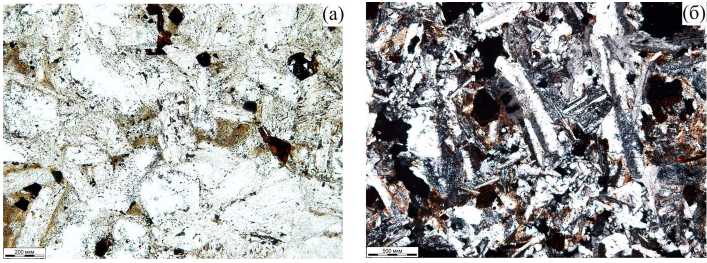

Пустоты (поры, каверны) имеют выщелоченную природу, наблюдаются на всей глубине породы. Под микроскопом фиксируется высокопористая (до 10 об. %) текстура, структура бостонитовая — индивиды калиевого полевого шпата удлиненно-таблитчатой формы с неровными волнистыми краями (рис. 1, а, б). Преобладают кристаллы размером 0.2х1 мм, хотя встречаются и мелкие разности — до 0.3х0.1 мм. Полевой шпат формирует простые полисинтетические двойники, характерны также тонкие пертиты замещения. Полевой шпат частично пелитизирован и замещен мелкозернистым агрегатом цеолитов (главным образом, морденита). В интер-стициях между крупными табличками калиевого полевого шпата наблюдается бурая гидрослюда, заместившая стекло. Внутри бурой массы гидрослюды, а также изредка внутри лейст полевого шпата наблюдаются иголки апатита. Рудный минерал (титаномаг-

Рис. 1. Примеры микроструктур ультракалиевых сиенитов: а — гипидиоморфнозернистая структура (фото без анализатора), б — элементы бостонитовой структуры, таблички калиевого полевого шпата имеют волнистые края (николи скрещены).

Fig. 1. Examples of microstructures ultrapotassic syenite: a—gipidiomorfnozernistaya structure (photo without analyzer), b — elements bostonitovoy structures plates potassium feldspar have wavy edges (crossed nicols)

нетит) равномерно рассеян между зернами калиевого полевого шпата, его содержание не превышает 3 об. %, он представлен субгидральными или ангидральными зернами размером до 300 мкм.

Химически порода относится к семейству средних пород щелочного ряда (далее приведены усредненные содержания в мас. %) и характеризуется крайне высокой калиевостью (содержания K 2 O до 14.5), при практически полном отсутствии натрия (содержания Na 2 O не более 0.40, K2O/Na2O = 36). Содержание кремнезема составляет в среднем 59.3, глинозема 18.6, наблюдается преобладание закисного железа над окисным, характерно высокое содержание титана — до 2.3. Геохимические характеристики [7] указывают на глубинное происхождение породы.

Минералогия

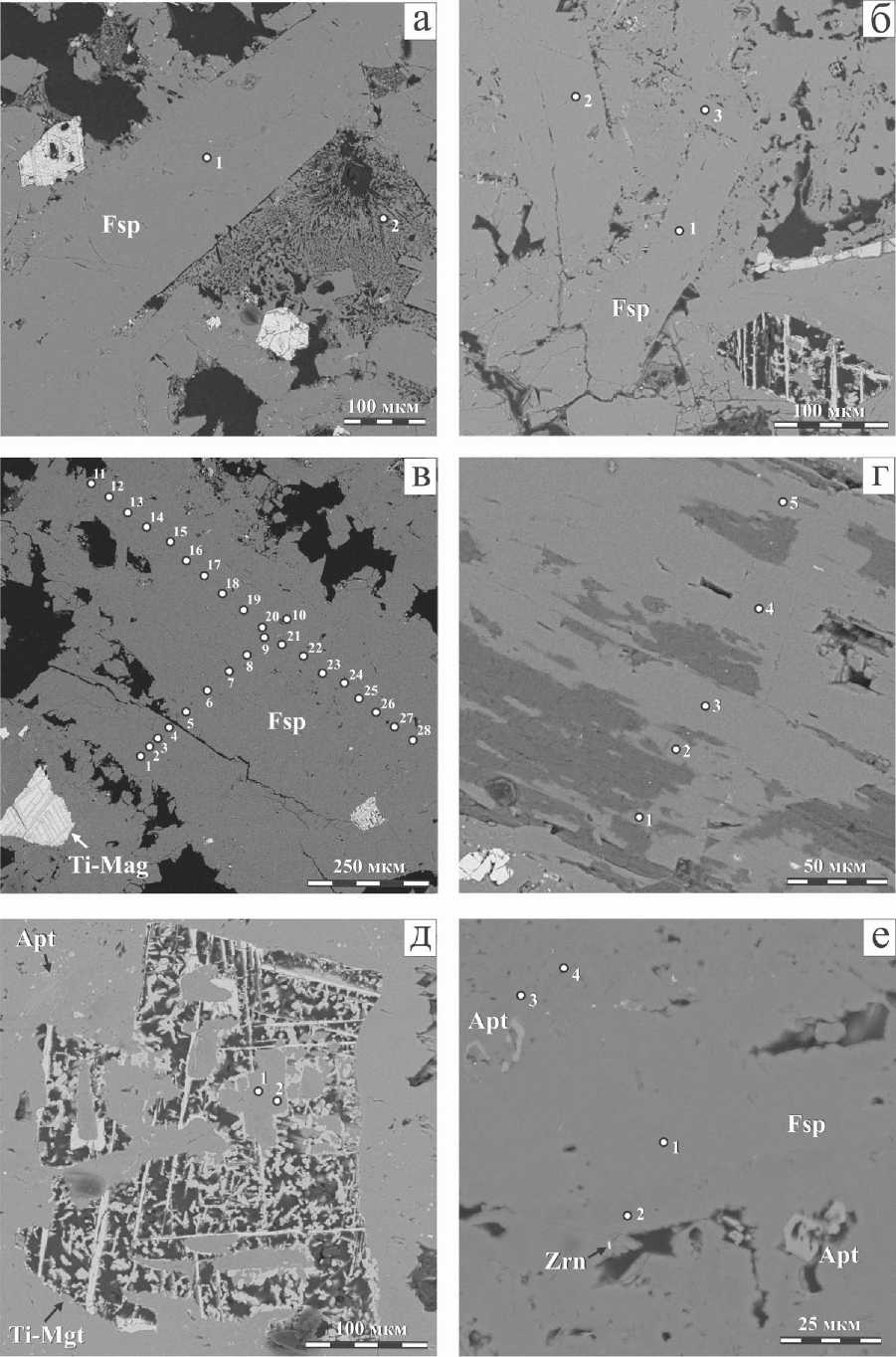

Детальные микрозондовые исследования показали, что минералогически порода представлена почти исключительно калиевым полевым шпатом, слагающим основную матрицу (рис. 2), химические составы у КПШ меняются незначительно (табл. 1).

Натрий или полностью отсутствует, или его содержания находятся на уровне 0.1—0.5 мас. %, и только в разовых определениях составляют от 1.5 до 4 мас. % (возможно, это обусловлено присутствием криптопертитов альбита). Достаточно устойчивое постоянное присутствие в составах железа на уровне 0.2—0.8 мас. % FeO при вариациях от 0.1 до 3.69 в единичных определениях, возможно, обусловлено присутствием включений субмикронных фаз оксидов-гидро-ксидов железа (спектры КР гематита

Рис. 2. Микрофото индивидов калиевого полевого шпата из ультракалиевых сиенитов: а—в , д—е — кристаллы, формирующие бостонитовую структуру породы, г — развитие цеолитов (темно-серое) по КПШ (светло-серое). Составы приведены в таблице 1. Фото сделаны в режиме обратнорассеянных (back-scattered) электронов. Сокращения: Fsp — калиевый полевой шпат, Apt — апатит, Ti-Mgt — титано-магнетит, Zrn — циркон.

Fig. 2. Fig- individuals from potassium feldspar of the ultrapotassic syenite. а, б, в, д, e — crystals forming bostonitovuyu structure of rocks, г — the development of zeolite (dark gray) for K-feldspar (light gray). The compositions are given in Table 1. The photo is made in the back-scattered mode (back-scattered) electrons. Abbreviations: Fsp — potassium feldspar, Apt — apatite, Ti-Mgt — titanium-magnetite, Zrn — zircon

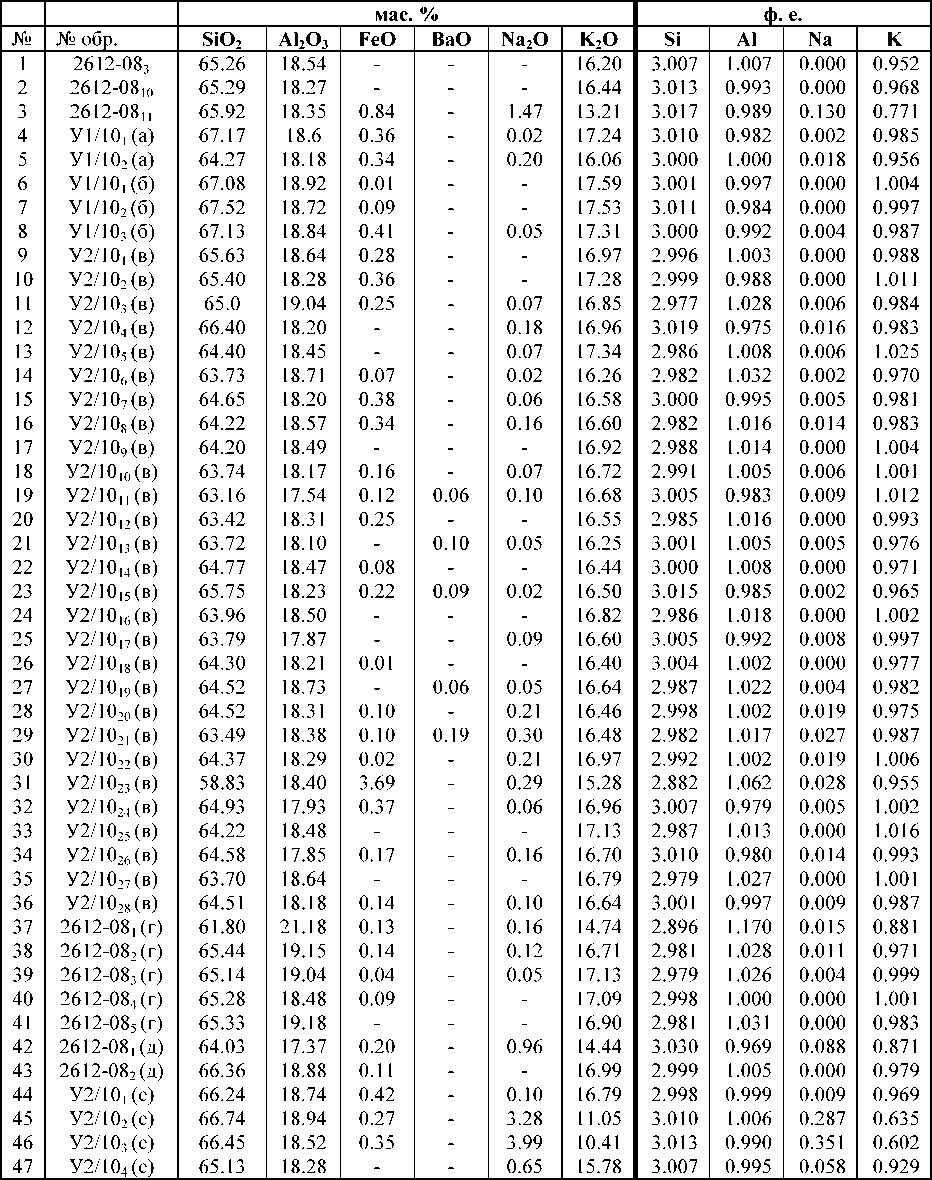

Таблица 1

Химический состав калиевого полевого шпата из ультракалиевых сиенитов

Table 1

The chemical composition of potash feldspar of the ultrapotassic syenite

Примечания: данные микрозондовых исследований (1—3 — ИЭМ РАН, 4—47 — ИГ Коми НЦ УрО РАН). Прочерк — не обнаружено, цифры и буквы внизу номеров образцов — номера точек и метки фото на рисунке 2 соответственно.

Note: Data microprobe studies (1—3 — IEM RAS, 4—47 — IG Komi Science Centre). Dash — is detected, the numbers and letters at the bottom of the sample numbers — numbers of points and label the photo in Fig. 2, respectively.

зафиксированы в калиевом полевом шпате — рис. 3) или его сульфидов, на что указывает также почти постоянное присутствие в анализах серы (в пересчете на SO 3 — от 0.02 до 0.2 мас. %). Примесь бария незначительна и находится на уровне до 0.1 мас. % ВаО.

В качестве акцессорных минералов в породах встречены фторапатит, субмикронные редкоземельные (легкие РЗЭ) фазы с цирконием, титано-магнетит, ильменит, анатаз. Рудные минералы в большинстве случаев формируют агрегаты, представленные взаимопрорастаниями оксидных FeTi-фаз — титаномагнетита, ильменита, анатаза в виде идиоморфных, частично со скелетными гранями кристаллов [7]. Диагностированные нерудные акцессорные минералы представлены практически исключительно фторапатитом.

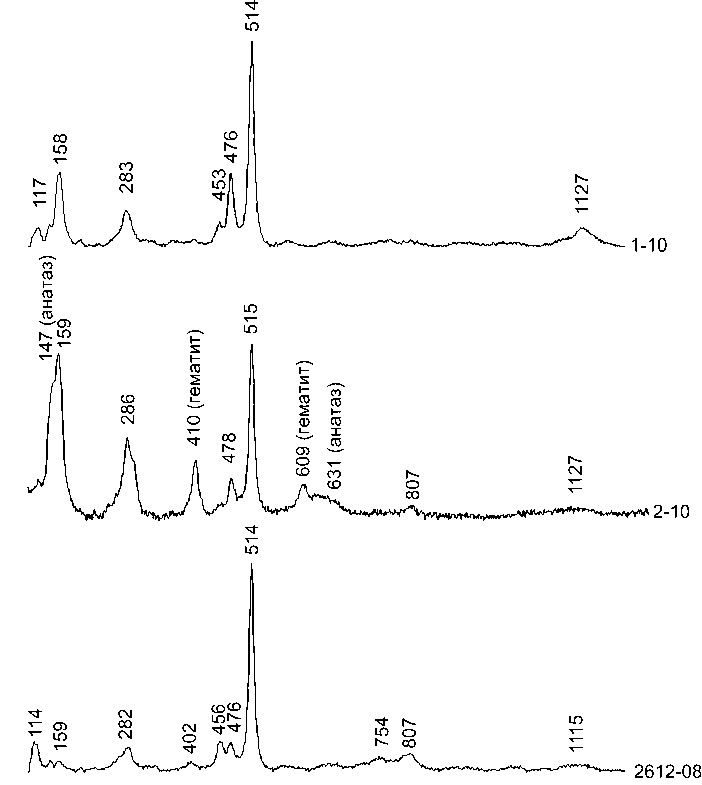

Калиевый полевой шпат был изучен методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света. В спектрах КР образцов 1-10 и 2612-08 (рис. 3) присутствуют только линии и полосы (117, 158, 283, 453, 476, 514, 1127 см-1 образца 1-10 и 114, 159, 282, 402, 456, 476, 514, 754, 807, 1115 см-1 образца 2612-08), соответствующие спектру ортоклаза (эталон взят из базы данных Spectral ID (3.02)). В спектре КР образца 2-10 помимо линий ортоклаза (159, 286,478, 515, 807, 1127 см-1) выявлены также линии анатаза (147, 631 см-1) и гематита (410, 609 см-1).

Исследования калиевого полевого шпата методом порошковой дифрактометрии, дающие после расшифровки серию структурных характеристик (степени однородности калиш-патовой фазы, ее триклинности и упорядоченности, соотношение и состав фаз), продемонстрировали следующее. Зависимость межплоскостного расстояния (201) от состава полевого шпата известна давно [5, 6], для изученных монофракций КПШ положение отражения (201) и величина d = 4.24 свидетельствуют об отсутствии альбитового компонента в его составе. Данный полевой шпат является моноклинным, так как его степень триклинности (Ар) равна нулю, что следует из слияния пиков (131) и (131) в одно отражение [5, 6]. Используя методики Д. Стюарта и Т. Райта, а также И. Е. Каменцева и О. Г. Сметанниковой, описанные в [6], по изменению параметров b и с, а также по положению дифракционных максиму-

Рис. 3. Спектры КР калиевого полевого шпата ультракалиевых сиенитов. Внизу приведен спектр эталона ортоклаза из базы программы Spectral ID (v.3.02). Снято на высокоразрешающем рамановском спектрометре LabRAM HR800 (Horiba, Jobin Yvon).

Fig. 3. Raman spectra of K-feldspar of the ultrapotassic syenite, below shows the spectrum of the reference orthoclase from the database program Spectral ID (v.3.02). Taken with a high-resolution spectrometer Raman LabRAM HR800 (Horiba, Jobin Yvon).

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Относительное волновое число (см-1)

мов (060) и (204) соответственно определили содержание алюминия в тетраэдрических позициях калиевой фазы (табл. 2). Согласно полученным величинам t 1 = 0.30—0.32 и t2 = 0.20— 0.18 калиевый полевой шпат относится к слабоупорядоченному санидину.

Известно, что кристаллизация полевых шпатов происходит в обшир

Таблица 2

Результаты рентгеновского исследования щелочных полевых шпатов

из ультракалиевых сиенитов

Table 2

The results of X-ray studies of alkali feldspar ultrapotassic of syenite

|

Номер образца |

Ар |

20 (060) |

20 (204) |

20 (201) |

b, A |

c, A |

tio |

hm |

t2O=t2m |

Z |

|

2612-08 |

0 |

41.62 |

50.76 |

20.96 |

13.037 |

7.196 |

0.32 |

0.32 |

0.18 |

0.28 |

|

¥1/10 |

0 |

41.60 |

50.77 |

20.96 |

13.038 |

7.195 |

0.31 |

0.31 |

0.19 |

0.24 |

|

¥2/10 |

0 |

41.57 |

50.75 |

20.94 |

13.047 |

7.193 |

0.30 |

0.30 |

0.20 |

0.20 |

ном интервале температуры и давления, которые влияют на их структурные особенности [1, 5, 6]. Так, Г. Ховисом (экспериментальный термометр) выявлена зависимость коэффициента упорядоченности Z (Z = 21 1 -1) и температуры равновесия Kfs-Ab [1]. Для исследованных образцов коэффициент упорядочения варьирует от 0.2

до 0.28 (табл. 2), что, согласно графику Ховиса для моноклинных полевых шпатов, соответствует температурам указанного равновесия в интервале 750-800 °C.

Выводы

Полученные данные позволяют говорить, что исследованная порода является магматической, состоящей практически нацело из калиевого полевого шпата с акцессорным фторапатитом, рудными титаномагнети-том, ильменитом и анатазом, вторичными цеолитами и гидрослюдами различного состава. Калиевый полевой шпат по рентгенографическим данным является моноклинным, слабоупорядоченным санидином, химические составы которого не имеют какой-либо специфики, натрий либо отсутствует, либо отличается очень низкими содержаниями.

Список литературы Калиевый полевой шпат ультракалиевых сиенитов Среднего Тимана

- Кумеев С. С. Полевые шпаты - петрогенетические индикаторы. М.: Недра, 1982. 206 с.

- Макеев А. Б., Лебедев В. А., Брянчанинова Н. И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 348 с.

- Мальков Б. А. Герцинский бостонитовый комплекс Среднего Тимана//Геология Европейского Севера России: Труды Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 103. Сыктывкар, 1999. Сб. № 4. С. 43-47.

- Мальков Б. А., Филлиппов В. Н., Швецова И. В. Тиманит -уникальная высокотитанистая ультракалиевая разновидность трахита: Средний Тиман, поздний палеозой//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. № 2. С. 13-21.

- Марфунин А. С. Полевые шпаты -фазовые взаимоотношения, оптические свойства, геологическое распределение. Труды ИГЕМ, вып. 78. М: Изд-во Академии наук СССР, 1962. 275 с.

- Рентгенография основных типов породообразующих минералов (слоистые и каркасные силикаты)/Под ред. В. А. Франк-Каменецкого. Л.: Недра, 1983. 359 с.

- Udoratina O. V., Burtsev I. N., Kulikova K. V., Varlamov D. A. Ultra Potassium Trachytes from Middle Timan//Geochemistry of magmatic rocks-2010. Abstracts of XXVI International Conference School “Geochemistry of Alkaline rocks” -Moscow-Koktebel', 2010. P. 211-213.