Каменная индустрия позднепалеолитического местонахождения Дербина V (Красноярское водохранилище)

Автор: Харевич Владимир Михайлович, Акимова Елена Васильевна, Стасюк Иван Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Северной Америки

Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проблема появления и развития индустрий верхнепалеолитического облика в бассейне Среднего Енисея является одной из ключевых в палеолитоведении Сибири. Особый интерес представляет группа позднекаргинских местонахождений Дербинского залива в северной части Красноярского водохранилища (Дербина IV, V, Усть-Малтат I, II, Покровка I, II). На сегодня это одно из наиболее ранних проявлений верхнепалеолитических индустрий в исследуемом регионе. Данная статья посвящена анализу каменной индустрии местонахождения Дербина V. Основой первичного расщепления является система получения пластин с плоскостных и объемных одно- и двухплощадочных монофронтальных и бифронтальных нуклеусов. В значительных долях представлены торцовое расщепление и микрораскалывание. Ведущими категориями орудий являются концевые скребки и остроконечники на пластинчатых заготовках, листовидные бифасы, продольные и поперечные скребла, галечные орудия. Техника первичного расщепления, морфология и типология орудийного набора Дербины V позволяют отнести данную индустрию к усть-аракольской линии развития, выделяемой в рамках общности ранневерхнепалеолитических индустрий южной Сибири.

Средний енисей, дербинский залив, верхний палеолит, каменная индустрия, каменный инвентарь, орудийный набор

Короткий адрес: https://sciup.org/14737312

IDR: 14737312 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Каменная индустрия позднепалеолитического местонахождения Дербина V (Красноярское водохранилище)

Исследование проблем генезиса верхнепалеолитических индустрий на территории Евразии остается одним из приоритетных направлений современного палеолитоведения. В Северной и Центральной Азии наиболее полно эта проблематика изучена на материалах ряда местонахождений Алтая, Прибайкалья, Забайкалья, Узбекистана и Монголии, содержащих комплексы, датированные ранним этапом верхнего палеолита [Переход…, 2005; Деревянко и др., 2006; Константинов, 1994; Лбова, 2000; Стратиграфия…, 1990]. Средний Енисей географически является логическим связующим звеном между Алтаем и Прибайкальем, при этом, безусловно, ранневерхнепалеолитиче- ские индустрии Среднего Енисея изучены недостаточно полно.

До недавнего времени к начальному этапу верхнего палеолита Среднего Енисея было принято относить каменные индустрии грота Двуглазка (4-й культурный слой), стоянок Малая Сыя, Сабаниха и Куртак IV [Лисицын, 2000. С. 87–103]. С середины 1990-х гг. начинается исследование целого ряда памятников финальнокаргинского – раннесартанского возраста Куртакского (Каштанка IА, III, IV) и Дербинского (Дербина IV,V, VII, II, Усть-Малтат I, II, Покровка I, II, Кижарт) археологических районов на Красноярском водохранилище и Афонтовой горы V в г. Красноярске [Хро- ностратиграфия…, 1990; Дроздов, Артемьев, 1997; Акимова, Стасюк, 2007. С. 8–9].

Опорным объектом для палеолита Дер - бинского залива является Дербина V, распо ложенная на правом берегу Дербинского залива , на выступающем мысу по правому борту лога Распутного , непосредственно ниже устья залива Малтат . Первые сборы здесь бы ли проведены в 1993 г . Исследование ме стонахождения проводилось в 1998–2007 гг . Дербинским археологическим отрядом КГПУ и ИАЭТ СО РАН .

Ниже приведено краткое стратиграфиче ское описание опорного разреза берегового уступа [ Лаухин и др ., 2002. С . 51].

-

1. 0,00–0,25 м – гумусовый горизонт со временной почвы .

-

2. 0,25–0,50 м – суглинок буровато серый .

-

3. 0,50–1,70 м – суглинок серый , палево серый до пепельно - серого .

-

4. 2,70–3,20 м – суглинок серый с крас новато - бурым оттенком , с землистым ско лом , плотный , сильно алевритистый .

-

5. 3,20–3,60 м – суглинок серый до пе пельно - серого на обсохшей стенке , легкий , алевритистый .

-

6. 3,60–4,10 м – суглинок серый со сла бым красновато - бурым оттенком , плотный

-

7. 4,10–5,50 м – пачка горизонтального линзовидного переслаивания суглинков в разной мере гумусированных .

-

8. 5,50–7,20 м – суглинок красновато бурый , плотный , тяжелый , неслоистый .

-

9. 7,20–7,65 м – суглинок буровато черный , неслоистый , интенсивно гумусиро ванный .

-

10. 7,65–9,6 м – суглинок серый тяже лый , неслоистый .

-

11. 9,60–10,3 м – пачка переслаивания суглинков в разной мере гумусированных бурых , темно - бурых , серовато - бурых .

-

12. 10,30–10,70 м – ( видимая мощность ) глина белесо - бежевая , тощая , неслоистая , с мелкокомковатой текстурой .

Немногочисленный археологический и фаунистический материал в береговом ус тупе получен из слоя 7 расчисток 1999 и 2005 гг . Их стратиграфическое строение аналогично опорному разрезу .

Археологические раскопки на пляже производились на площади 75 кв. м в 1999–2002 гг. Раскоп был заложен в тыловой части береговой отмели, где спускающийся в направлении к Распутному логу дербинский педо- седимент горизонтально прорезается современным пляжем водохранилища. В раскопе было выделено три литологических горизонта, в двух из которых (слои 2 и 3) был зафиксирован археологический материал. Как слои 2 и 3 раскопа, так и слой 7 опорного разреза 2000 г. и расчисток 1999 и 2005 гг. представляют собой результат переотложения каргинской палеопочвы. Однако данные слои не идентичны. Слой 7 берегового уступа не переходит напрямую в слои 2 и 3 раскопа, а в горизонтальной плоскости оторван от них клином отложений более молодого возраста. На данный момент наиболее вероятным представляется объяснение, согласно которому педоседи-мент, вскрытый в опорном разрезе, переотложен в каргинское время. Отложения, вскрытые в раскопе, в свою очередь подверглись двукратному переотложению – в каргинское и в сартанское время. Данное объяснение согласуется с разницей полученных датировок. Из слоя 7 в береговом обнажении было получено три даты: 29 230 ± 940 (СОАН-4200), 32 430 ± 1540 (СОАН-4201), 31 480 ± 1650 (СОАН-4202). Из слоев 2 и 3 раскопа получено две даты: 21 100 ± 200 (СОАН-4346) и 21 320 ± 300 (СОАН-4346А). По нашему мнению, последние даты отвечают времени переотложения культуросодержащего слоя, в процессе которого в него попал датирующий материал (уголь). Важным моментом является присутствие археологического материала в педоседименте в расчистках 1999 и 2005 гг., что свидетельствует о существовании (либо формировании) данного комплекса в финальнокаргинское время. Финально-каргинский возраст культуросодержащих отложений также подтверждает анализ фауны мелких млекопитающих [Мотузко, 2005]. Косвенным свидетельством в пользу указанных датировок выступает находка фрагмента черепной коробки homo sapiens на местонахождении Покровка II, расположенном в 300 м к востоку от Дербины V. Возраст находки по AMS-датированию определен в 27 740 л. н. [Akimova et al., in press].

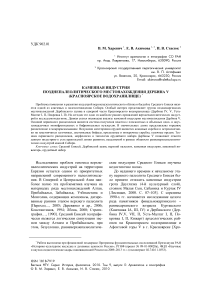

Археологический материал стратифицированной части коллекции представлен находками из расчисток 1999 и 2005 гг. и материалами, полученными при вскрытии культуросодержащего горизонта раскопа. Находки из расчисток 1999 и 2005 гг. не- многочисленны и включают в себя отщепы (4 экз.), долотовидное орудие и поперечно ориентированное одноплощадочное моно-фронтальное ядрище для пластин. Коллекция, полученная из раскопа, насчитывает 76 изделий, фрагментов костей – более 250 экз. Основной материал сосредоточен в переслоенной погребенной почве – нижнем уровне. Здесь найдены: продольное дорсальное скребло на отщепе (рис. 1, 1), двулезвийные долотовидные орудия (5 экз.) (рис. 1, 2, 3), одноплощадочный монофрон-тальный нуклеус с широким выпуклым фронтом, несущим субпараллельные негативы снятия пластинчатых заготовок (рис. 1, 4), фрагмент концевого скребка, отбойник на продолговатой гальке и фрагменты пластин с ретушью (2 экз.). Археологический материал разрознен, скоплений не образует, преобладающее расположение в слое – горизонтальное. Вертикальный разброс достигает 0,3 м, плотность находок увеличивается по мере приближения к логу. Отмечена невысокая степень разноса артефактов в процессе переотложения самой почвы. В вышележащем серо-коричневом суглинке в 0,5 м выше кровли переслаивающегося горизонта почвы найден листовидный бифас (рис. 1, 5). Изделие, вероятно, было изготовлено на первичном пластинчатом сколе. После предварительной обработки обеих поверхностей производилось тщательное ретуширование одной из них, соответствующей вентралу заготовки.

Остальную часть коллекции составляют пластины (3 экз .), отщепы (20 экз .), осколки (25 экз .) и чешуйки (16 экз .).

Общее количество артефактов в коллек ции подъемных сборов – 3 742 экз . Анализ морфологического облика и типологическо го состава артефактов позволяет рассматри вать подъемный комплекс как гомогенный , что , однако , не исключает возможность су ществования примесей в виде отдельных артефактов . Каменная индустрия местона хождения основана на местном сырье – тра хитах и базальтах в виде крупных желваков и галек . Доля традиционных енисейских роговиков , кремней и кварцитов не превы шает 30 %.

Для нуклеусов основой первичного расщепления комплекса является получение пластинчатых заготовок с плоскостных и объемных одно- и двухплощадочных моно-фронтальных ядрищ. На получение пластин ориентирован 61,5 % нуклеусов; на получение отщепов – 23,5 %. Микроядрища составляют 15 %. Доля объемных нуклеусов в комплексе Дербины V – 59,3 %. Большинство пластин имеет длину 5–10 см, усредненные показатели в пределах 6,2 см, средняя ширина пластин равна 2,9 см. Средний индекс массивности пластин (n/m * 100) – 32,2.

В стадии интенсивного использования скалывание пластин и удлиненных загото вок проводилось либо по выпуклой дуге площадки , либо по обособленным выпук лым участкам преформы Выпуклость фрон та поддерживалась равномерным скалыва нием по всей кромке или путем оформления латерального ребра ( данный прием отмечен у части одно - и двухплощадочных моно фронтов ). Ребро создавалось поперечными оси ядрища отщеповыми снятиями на од ной , в редких случаях – на обеих латералях . В процессе расщепления латеральное ребро зачастую удалялось , о чем говорит большое число реберчатых и полуреберчатых снятий (26 экз .). Крайне редки случаи переноса фронта скалывания на торец изделия и его окончательная утилизация именно как тор цового .

Сравнительный анализ предметов рас щепления позволяет выделить несколько устойчивых вариантов утилизации преформ .

-

1. Получение удлиненных заготовок с одноплощадочных монофронтальных нук леусов параллельного ( субпараллельного ) принципа скалывания ; при необходимости , происходила переориентация плоскости скалывания и оформление новой площадки .

-

2. Скалывание заготовок попеременно во встречных направлениях с противолежащих площадок по одному фронту .

-

3. Торцовое скалывание пластинчатых заготовок по одной грани ядрища или в рамках комбинированных продольно - тор цовых и поперечно - торцовых форм .

-

4. Центростремительное скалывание за готовок с радиальных моно - и бифронталь - ных ядрищ .

Прекращение расщепления , как правило , происходило при истощении нуклеуса или образовании заломов , препятствующих дальнейшей утилизации ядрища . Весьма часто причиной выбраковки изделий слу жили дефекты сырья .

По количеству и взаиморасположению фронтов и площадок выделяются следую щие типы нуклеусов ( табл . 1).

Таблица 1

|

Тип ядрища |

Количество |

|

|

экз . |

% |

|

|

Одноплощадочные монофронтальные продольно ориентированные |

39 |

18,7 |

|

Одноплощадочные монофронтальные поперечно ориентированные |

33 |

15,8 |

|

Двухплощадочные монофронтальные встречного скалывания продольно ориентированные |

23 |

11 |

|

Двухплощадочные монофронтальные встречного скалывания поперечно ориентированные |

7 |

3,4 |

|

Двухплощадочные монофронтальные продольно - поперечного скалыва ния |

7 |

3,4 |

|

Одноплощадочный бифронтальный продольного скалывания |

1 |

0,5 |

|

Двухплощадочные бифронтальные встречного скалывания продольно ориентированные |

3 |

1,4 |

|

Двухплощадочные бифронтальные продольно - поперечного скалывания |

5 |

2,4 |

|

Двухплощадочные бифронтальные продольно - торцового скалывания |

1 |

0,5 |

|

Трехплощадочные бифронтальные продольно - поперечного скалывания |

5 |

2,4 |

|

Четырехплощадочные бифронтальные продольно - поперечного скалы вания |

1 |

0,5 |

|

Двухплощадочные бифронтальные поперечно - торцового скалывания |

3 |

1,4 |

|

Бифронтальные попеременного скалывания |

1 |

0,5 |

|

Торцовые одноплощадочные монофронтальные |

22 |

10,6 |

|

Торцовые двухплощадочные монофронтальные |

2 |

1 |

|

Торцовые одноплощадочные бифронтальные |

1 |

0,5 |

|

Торцовые двухплощадочные бифронтальные продольно - поперечного скалывания |

1 |

0,5 |

|

Радиальные монофронтальные |

4 |

1,9 |

|

Радиальные бифронтальные |

3 |

1,4 |

|

Ортогональные |

15 |

7,2 |

|

Микронуклеусы |

31 |

15 |

|

Итого |

208 |

100 |

Нуклеусы подъемного комплекса местонахождения Дербина V

В группе нуклеусов , предназначенных для получения пластинчатых заготовок , наиболее устойчивыми и статистически вы раженными типами являются одноплоща дочные монофронтальные продольно ори ентированные ядрища и двухплощадочные монофронтальные ядрища встречного ска лывания ( рис . 1, 7 , 9 , 10 ). Для нуклеусов данных типов характерно наличие скошен ных к контрфронту ударных площадок , оформленных одним или несколькими от - щеповыми снятиями со стороны фронта .

Поперечно ориентированные однопло щадочные монофронты по своему составу неоднородны . В их число входят простейшие ядрища для получения отщепов (18 экз .), под готовка которых сводилась к оформлению ударной площадки или же вообще не произ водилась , и ядрища для получения пластин

(15 экз .), выпуклый фронт которых распро странен на обе латерали .

Из бифронтальных ядрищ наиболее устойчивыми сериями представлены двух - и трехплощадочные ( соответственно 5 и 8 экз .) ядрища продольно - поперечного ска лывания . В целом бифронтальные нуклеусы демонстрируют стремление мастера макси мально использовать сырьевой потенциал ядрища . Как правило , использованы все пригодные для расщепления плоскости .

Торцовые ядрища достаточно разнообразны, однако разнообразие типов представлено единичными экземплярами, подавляющее большинство торцовых нуклеусов составляют одноплощадочные монофронты. Торцовые нуклеусы оформлялись на сколах, подготовка которых либо не производилась, либо ограничивалась оформлением скошен- ной ударной площадки одним сколом со стороны фронта, обработка латералей торцовых ядрищ отмечена в единичных случаях.

Индустрия Дербины V демонстрирует достаточно разнообразную микротехнику , вероятно , находящуюся в процессе поиска оптимальной стратегии микрорасщепления . Об этом свидетельствуют : 1) значительное разнообразие форм изделий , имеющих нега тивы снятий микропластин ; 2) низкая сте пень утилизации изделий в процессе серий ного снятия микропластин ( обычно это 2–3 негатива микропластинчатых снятий ); 3) отсутствие , за единичными исключениями , подготовки микрорасщепления ( ретуширо вание площадки , латералей и контрфронта ). Снятие микропластин производилось , как правило , с торцовых поверхностей : наибо лее многочисленны торцовые варианты одно - и реже двухплощадочных монофрон тов ( рис . 1, 6 , 8 ). В ряде случаев можно предполагать получение микропластин со скребков кареноидных форм .

Индустрия сколов представлена пласти нами (998 экз .), пластинками (8 экз .) и микропластинами (2 экз .), пластинчатыми отщепами (16 экз .), отщепами (1 124 экз .), осколками (949 экз .) и чешуйками (243 экз .).

Среди остаточных ударных площадок отщепов преобладают гладкие (51,8 %), зна чительно уступают им по количеству пло щадки , покрытые галечной коркой (17,8 %). Для пластин также отмечено преоблада ние гладких остаточных ударных площадок (58,9 %), точечные ударные площадки со ставляют 16,4 %. Широко распространен прием удаления карниза , отмеченный у 37,7 % ударных площадок пластин .

Огранка дорсала большей части пластин , как целых , так и фрагментов , параллельная однонаправленная (65,9–76,5 %).

К наиболее выразительными и статисти чески представленным типам орудий подъ емного комплекса Дербины V относятся скребки , бифасы , остроконечники , скребла , галечные орудия , пластины и отщепы с ретушью ( табл . 2). Заготовками орудий служили отщепы – 26,5 %, пластины и пла стинчатые отщепы – 54,4 % и гальки – 7,9 %, неопределимые заготовки составляют 11,2 %.

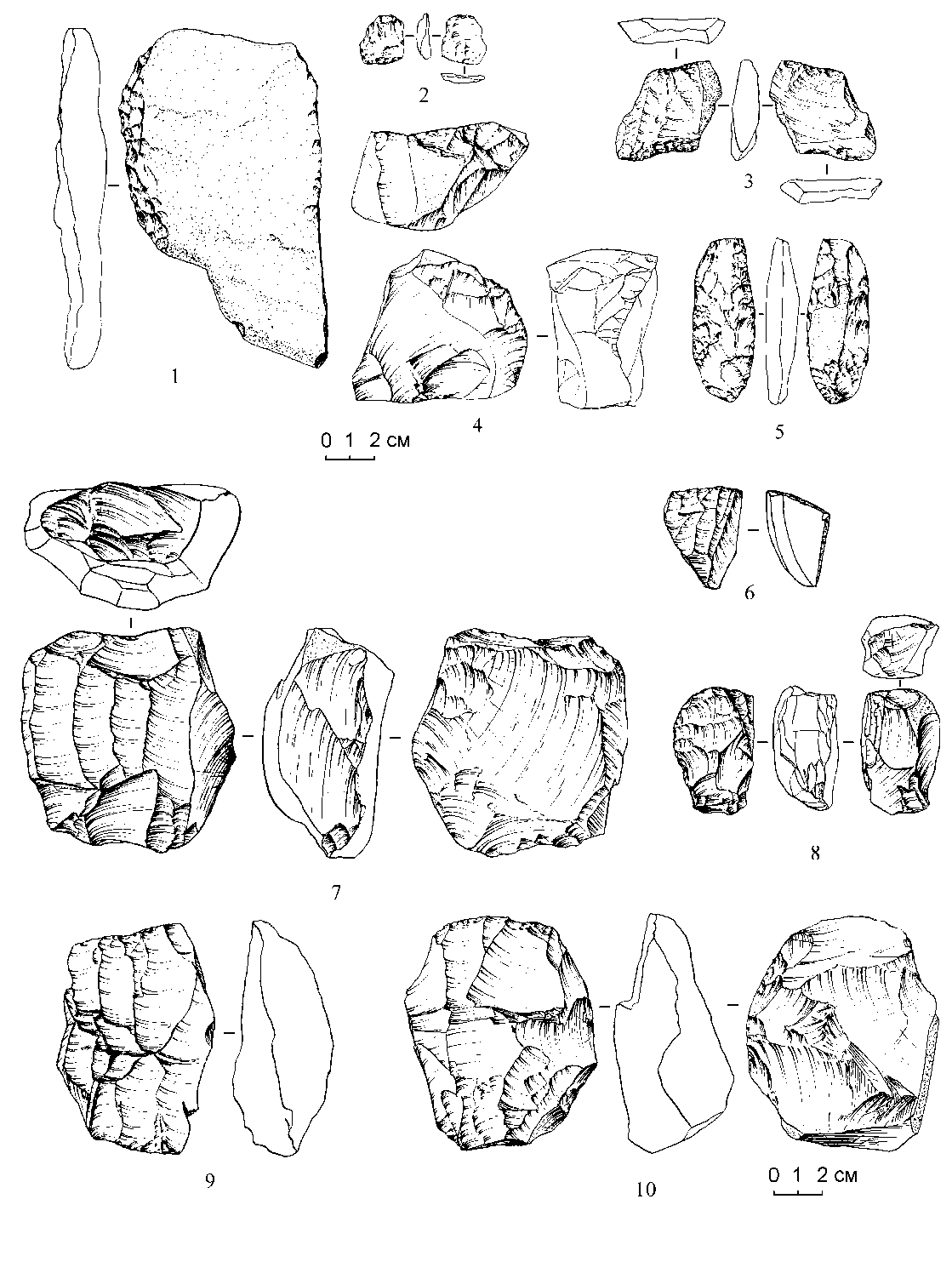

Остроконечники изготавливались в основном на пластинах, реже на подтреугольных отщепах. Большинство орудий пред- ставлено в виде острийных (25 экз.) и базальных фрагментов (2 экз.), в том числе с двусторонней подтеской основания. Острие располагается как на дистальном, так и проксимальном концах заготовки, что, как правило, нехарактерно для «классических» позднепалеолитических остроконечников Енисея. Форма острия различная – от узкой овальной до заостренной. Обычно ретушь, оформляющая края и острие, дорсальная, за исключением двух разных случаев. В одном – вентральная ретушь используется дополнительно для двустороннего заострения обоих краев и непосредственно оформляет острие орудия, в другом – противолежащие края оформляются ретушью с разных фасов. Основную массу изделий отличает симметричностью формы с расширением или в медиальной части, или в основании орудия, но обычно с ровной линией краев (рис. 2, 1–3). Асимметричны в плане только три орудия.

В отдельную категорию выделены ост рия , представляющие собой пластины и от - щепы с обработанным , но не выделенным плечиками , жальцем ( рис 2, 4 ).

Среди проколок преобладают два типа – угловые и срединные . Жальца орудий выде лены одним или двумя плечиками , обрабо танными краевой чешуйчатой ретушью . Из общего ряды выделяются два изделия : двойная проколка с противолежащими жальцами и тройная проколка на отщепе , где одно жальце локализовано на дисталь ном конце , два противолежащих – по про дольным краям .

Многочисленную и выразительную кате горию инвентаря составляют бифасы . В по давляющем большинстве случаев бифасы изготовлены из трахита и андезита , одной из особенностей которых является сильная подверженность химическому выветрива нию . Это приводит к сглаживанию рельефа орудий , стертости фасеток и в целом полной невозможности использовать трасологиче ский метод исследований .

Общая оценка всей группы бифасов по казывает высокую степень стандартизации их производства , что затрудняет попытки ремонтажа изделий из отдельных фрагмен тов . « Собирательный образ » бифаса Дерби ны V представляет собой изделие листовид ной формы , симметричное или с легким изгибом и наклоном в зоне острия , изготов ленное на массивной пластинчатой заготовке ,

Рис . 1. Каменный инвентарь местонахождения Дербина V: 1 - скребло; 2, 3 - долотовидные орудия; 4, 6-10 - нуклеусы; 5 - бифас ( 1-5 - культуросодержащий горизонт; 6-10 - подъемные сборы)

Таблица 2

|

Тип |

Количество |

|

|

экз . |

% |

|

|

Скребки |

121 |

18,0 |

|

концевые |

85 |

|

|

высокой формы |

2 |

|

|

боковые |

6 |

|

|

угловые |

8 |

|

|

с « носиком » |

2 |

|

|

с ретушью по 1/ 2 периметра |

2 |

|

|

двойные |

3 |

|

|

кареноидные |

13 |

|

|

Скребла |

28 |

4,2 |

|

поперечные с рабочим краем с дорсальной стороны |

6 |

|

|

продольные с рабочим краем с дорсальной стороны |

10 |

|

|

поперечные с рабочим краем с вентральной стороны |

1 |

|

|

продольные с рабочим краем с вентральной стороны |

3 |

|

|

с рабочим краем по большей части периметра |

1 |

|

|

двойные с рабочим краем с дорсальной стороны |

1 |

|

|

двойные с рабочим краем с вентральной стороны |

1 |

|

|

двойные альтернативные |

1 |

|

|

угловатые |

1 |

|

|

конвергентные |

1 |

|

|

Скребла - унифасы |

2 |

|

|

Скребловидные орудия |

5 |

0,7 |

|

Бифасы |

46 |

6,7 |

|

листовидные |

8 |

|

|

овальные |

2 |

|

|

фрагменты |

36 |

|

|

Остроконечники |

33 |

4,9 |

|

Острия |

8 |

1,2 |

|

Проколки |

13 |

1,9 |

|

срединные |

4 |

|

|

угловые |

7 |

|

|

двойные |

1 |

|

|

тройные |

1 |

|

|

Долотовидные орудия |

9 |

1,3 |

|

Орудия с анкошем |

9 |

1,3 |

|

Резцы и изделия с резцовым сколом |

4 |

0,6 |

|

Комбинированные орудия |

3 |

0,4 |

|

Галечные орудия |

51 |

7,6 |

|

струги |

27 |

|

|

чопперы |

14 |

|

|

отбойники и ретушеры |

10 |

|

|

Пластины с ретушью |

240 |

35,8 |

|

Пластинки с ретушью |

1 |

0,1 |

|

Микропластинки с ретушью |

1 |

0,1 |

|

Отщепы с ретушью |

99 |

14,8 |

|

Итого |

671 |

100 |

Орудийный набор коллекции подъемных сборов местонахождения Дербина V

Рис . 2. Каменный инвентарь местонахождения Дербина V: 1-3 - остроконечники; 4 - острие; 5 , 10 , 16 , 19 - бифа-сы; 6, 9, 13 - пластины с ретушью; 7, 8, 11, 12, 15, 18 - скребки; 17 - скребло ( 1-19 - подъемные сборы)

что отражается в контурах сечения ( рис . 2, 5 , 10 , 16 , 19 ). Вполне возможно , что пласти ны могли быть как ограненные , так и пер вичные с галечной коркой . Наряду с ними должны были использоваться плитки и мас сивные сколы . Свидетельств изготовления бифасов на плоских гальках нет . Определе ние места расположения рабочего края и функции орудия нередко затруднено . Оче видно , что не всегда функционально значи мым являлся заостренный конец . Так , судя по отдельным экземплярам , вполне убеди тельным представляется вариант широкого округлого рабочего края , сочетающегося с обуженным заостренным или утолщенным обушком .

Коллекция скребков Дербины V насчи тывает 121 морфологически выраженный экземпляр . Большая часть относится к кон цевым на пластинчатых заготовках в раз личных вариантах : от случайных форм с отвесной ретушью по выпуклому дисталь ному концу ( рис . 2, 8 ) до изделий вытянуто овальной формы с крутой ретушью по пе риметру ( рис . 2, 11 , 12 ). Промежуточной формой являются концевые скребки на пла стинах или их сегментах , где ретушью об работаны только широкий дистальный ко нец или конец в сочетании с одним продольным краем заготовки . Лезвие в большинстве случаев располагается попе речно оси заготовки , реже скошено на один край . Концевые скребки на отщепах немно гочисленны ( рис . 2, 7 ). На округлых пер вичных отщепах , как правило , мелких раз меров , изготовлены скребки с ретушью по ½ периметра или непосредственно по широ кому выпуклому краю . Выделяется группа кареноидных скребков , высокий рабочий край которых образован негативами микро - пластинчатых снятий ( рис . 2, 15, 18 ). Инте ресны скребки с « носиком ( рыльцем )» (2 экз .), особенностью которых является ло кализация рабочего края на углу заготовки . Оформление рабочего края скребков произ водилось дорсальной краевой ретушью , ре же субпаралелльной или конвергентной ре тушью .

Категория скребел несколько размыта. Классические для позднего палеолита Енисея скребла на массивных отщепах представлены в нескольких экземплярах. Однако на местонахождении присутствует значительная группа изделий с крутой ретушью, которые можно отнести к скреблам. Коли- чественно выражены только два основных типа изделий – продольные и поперечные скребла с рабочим краем с дорсальной стороны. Из общего числа орудий выделяются скребла-унифасы (рис. 2, 17). Остальные варианты представлены, как правило, в единичных экземплярах. Заготовками скребел служили в основном отщепы и массивные первичные сколы, изделия на пластинах немногочисленны.

Долотовидные орудия немногочисленны . Можно выделить орудия на отщепах или плоской гальке небольших размеров с под теской и забитостью двух противолежащих параллельных краев ( рис . 2, 14 ) и случайные формы на осколках кварца , с характерной забитостью .

Большинство орудий с анкошем выпол нены на пластинах и фрагментах пластин (8 экз .). Анкош локализован по продольно му краю и нанесен в одном случае с вен тральной , в остальных – с дорсальной сто роны . Одно орудие выполнено на отщепе , анкош расположен на дистальном конце с дорсальной стороны .

Резцы для орудийного набора Дербины V нехарактерны . К резцам отнесено 4 орудия , представляющие собой скол и фрагменты ретушированных по продольному краю пла стин с угловыми одинарными резцовыми сколами .

В группе галечных орудий можно выде лить три категории : чопперы , струги и отбойники . Чопперы , предполагающие ру бящую функцию , традиционны . Они изго товлены на гальках овальной или подтре угольной формы небольших размеров ( до 15 см ) и массивных галечных сколах . Прямой или слегка выпуклый крутой рабочий край ориентирован параллельно одной из осей изделия .

Струги представляют собой массивные орудия на гальках с широким прямым или слегка выпуклым высоким рабочим краем .

К отбойникам отнесены многочисленные орудия с разной степенью интенсивности оббивки или почти полным ее отсутствием , объединенные одним общим признаком – плотной однородной забитостью по какому - то участку или всей поверхности предмета . В ряде случаев в одном орудии сочетаются крутая или отвесная оббивка краев и забитости по кромке или по плоской по верхности .

Наиболее многочисленными категориями инвентаря выступают пластины и отщепы с ретушью . У пластин ретушь в большинстве случаев локализована по одному продоль ному краю . Из общего ряда выделяются не сколько изделий : пластина с перехватом ; две пластины со скошенным к продольному краю сломом , притупленным дорсальной чешуйчатой ретушью ; две пластины с при - острением проксимального или дистального концов двусторонними чешуйчатыми сня тиями . В единичных экземплярах в коллек ции присутствуют пластинка и микропла стинка с ретушью .

Вторичная обработка в индустрии Дер бины V базируется на применении дорсаль ной краевой чешуйчатой однорядной и многорядной крутой ретуши . Изделия с многорядной захватывающей , вентральной и альтернативной обработкой немногочис ленны . Захватывающая субпараллельная и конвергентная ретушь применялась , в ос новном , для оформления рабочего края скребков и остроконечников . К особенно стям вторичной обработки каменной инду стрии Дербины V можно отнести развитую технику бифасиальной обработки и оформ ление рабочего края части скребков негати вами снятия микропластин . Артефакты с унифасиальной обработкой единичны .

Малочисленность коллекции культуро содержащего горизонта не позволяет произ вести полноценное сравнение с материала ми подъемных сборов . Однако можно отметить , что типологический и морфоло гический облик артефактов культуросодер жащего горизонта не отличается от облика изделий , полученных при подъемных сбо рах . И в коллекции подъемного материала , и в артефактах культуросодержащего гори зонта присутствует такой специфический тип , как тонкие листовидные бифасы . Типо логический состав орудий , полученных из раскопа и при подъемных сборах , вклю чающий в себя скребки , скребла , долото видные орудия , бифасы , пластины с рету шью , также сходен . В стратиграфическом разрезе берегового обнажения археологиче ский материал фиксируется только в одном геологическом теле ( слой 7 разреза ). Все это позволяет рассматривать археологические материалы стратифицированной части и ма териалы подъемных сборов в рамках одного комплекса .

Индустрия местонахождения Дербина V, как и все комплексы ранней группы памят ников Дербинского залива , демонстрирует наибольшую близость верхнепалеолитиче ским комплексам Горного Алтая , объеди няемым в рамках усть - каракольской ли нии развития [ Деревянко , Шуньков , 2005]. В системе первичного расщепления Дерби ну V и памятники усть - каракольской линии объединяет ориентация на получение пла стинчатых заготовок с одно - и двухплоща дочных монофронтальных ядрищ , среди ко торых , несмотря на присутствие заметной доли плоскостных нуклеусов , преобладают объемные ядрища . В обеих индустриях при сутствует значительная доля торцовых нук леусов и микронуклеусов . С индустриями усть - каракольской линии Дербину V сбли жает и наличие концевых скребков и остро конечников на пластинах , пластин с рету шью по продольному краю , продольных скребел , галечных орудий , и , в особенности , таких специфических типов , как кареноид - ные скребки и листовидные бифасы .

Связать генезис дербинских комплексов ( Усть - Малтат I, II, Дербина V, IV, Покровка I, II) с эволюцией локальной среднепалеоли тической традиции на данный момент не представляется возможным . Известные в Приенисейской Сибири среднепалеолитиче ские местонахождения немногочисленны и зачастую не имеют стратиграфической при вязки [ Лисицын , 2000. С . 17–23; Зенин и др ., 2001; Астахов , 1986. С . 54–78; Археоло гия …, 1992.]. На данный момент в бассейне Среднего Енисея не известны индустрии переходного от среднего к верхнему палео литу облика . Указанные факты позволяют выдвинуть гипотезу , согласно которой верхнепалеолитическая традиция была привнесена в регион извне именно в усть - каракольском варианте либо развивалась , испытывая значительное влияние индустрий усть - каракольской линии .

THE LITHIC INDUSTRY OF UPPER PALEOLITHIC LOCATION DERBINA V (KRASNOYARSK RESERVOIR)