Каменная индустрия рубежа среднего - верхнего палеолита с местонахождения Рубас-1 (Приморский Дагестан): новые данные

Автор: Анойкин А.А., Борисов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные о стратиграфии раскопа 4 местонахождения Рубас-1 (Дагестан) и технико-типологическая характеристика археологических материалов, полученных при работах в 2014 г. Проводится анализ индустрии на основании обобщенных данных за все время работ на памятнике (2006, 2007, 2014 гг.). Определяется сырьевая база стоянки. На основании комплекса естественно-научных данных делаются выводы о хронологии объекта. По результатам комплексного изучения индустрии рассматриваемый археологический комплекс отнесен к рубежу среднего - верхнего палеолита.

Палеолит, археологический уровень, каменная индустрия, орудийный набор, дагестан

Короткий адрес: https://sciup.org/14522068

IDR: 14522068 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Каменная индустрия рубежа среднего - верхнего палеолита с местонахождения Рубас-1 (Приморский Дагестан): новые данные

Местонахождение Рубас-1 находится на правом борту р. Рубас, в 3 км выше по течению от с. Чулат (Табасаранский р-н Республики Дагестан). Памятник расположен в 200 м от современного русла реки, в теле крупного оползня блочного типа, в настоящее время имеющего вид протяженного террасовидного уступа, верхний край которого находится на высоте ок. 25–30 м над урезом воды. Географические координаты памятника – 41º53’21’’ c.ш., 48º07’35’’ в.д.; высота над уровнем моря 270 м.

В ходе работ на памятнике получен сводный разрез четвертичных отложений мощностью до 18 м, с которым связано три комплекса археологических материалов, относящихся к разным этапам палеолитического времени. Самый молодой в культурно-хронологическом плане комплекс находок, приуроченный к верхней части разреза, изучался в 2006–2007 гг. серией из пяти шурфов, общей площадью 20 кв.м, перекрывающих участок около 1 тыс. кв.м. Всего в ходе этих работ было обнаружено 1 295 экз. каменных артефактов, связанных с верхним комплексом находок, в т.ч. 1 221 экз., залегающих в стратифицированном положении. Наиболее полно литология изученного участка представлена в стратиграфическом разрезе шурфа 1 (площадь 12 кв.м), где было выделено 10 основных литологических подразделений [Деревянко и др., 2012].

Археологический материал из всех шурфов связан с пачкой слоев 2–9 и в основном залегал в гравийно-щебнисто-галечных горизонтах. Всего в ходе работ на шурфе 1 во вскрытой толще выделено семь уровней локализации артефактов

(археологический уровень – а.у.), связанных со слоями 2, 3, 6–9. Анализ стратиграфии остальных шурфов позволил найти прямые соответствия между литологическими телами, вскрытыми при работе на них и на шурфе 1, а также скоррелировать уровни залегания археологического материала на объектах. Таким образом, на шурфе 2 выделено пять а.у., соответствующих а.у. 1, 3–6 в шурфе 1, на шурфах 3 и 4 – по четыре а.у., соответствующих а.у. 3–6 в шурфе 1, и на шурфе 5 – шесть а.у., соответствующих а.у. 1–6 в шурфе 1. Следует отметить, что материал а.у. 1 и 2 вне шурфа 1 представлен единичными предметами. Общая коллекция стратифицированного археологического материала, полученного в ходе работ из шурфа 1, насчитывает 804 экз. каменных артефактов, из шурфа 2 – 32 экз., из шурфа 3 – 108 экз., из шурфа 4 – 67 экз., из шурфа 5 – 210 экз. [Там же].

В 2014 г. в 3 м к северо-западу от западного угла шурфа 5 был заложен раскоп 4 (в общей нумерации раскопанных участков памятника) площадью 16 кв.м (4 × 4 м). Толща рыхлых отложений вскрыта по всей площади раскопа на глубину до 6,0 м. В ходе работ выделено пять основных литологических слоев, содержащих три а.у., при этом стратиграфическая ситуация, выявленная на раскопе, отличалась от таковой на шурфе 5. Основными отличиями являются отсутствие в раскопе 4 палеопочвы, зафиксированной в верхней части отложений шурфа, а также то, что отложения слоев 6–8 (по стратиграфической колонке шурфа 1) составили здесь единый мощный галечно-щебнистый горизонт с песчаными прослоями, не выдержанными по простиранию и мощности, и, соответственно, определили рассмотрение связанных с ними материалов а.у. 4–6 единым блоком.

Стратиграфический разрез отложений раскопа 4 имеет следующее строение (сверху вниз).

Слой 1. Супесь серо-коричневая – современный почвенный горизонт. Мощность слоя 0,1–0,2 м. Соответствует слою 1 шурфа 1.

Слой 2. Супесь светлая серо-коричневая с белесым оттенком. Мощность слоя 0,3–0,6 м. Соответствует слою 2 шурфа 1. Со слоем связан археологический материал (а.у. 1).

Слой 3. Алеврит коричневый, с редким щебнем и галькой выветренного песчаника. Мощность слоя 1,5–2,5 м. Соответствует слою 4 шурфа 1. В средней части в невыраженной по простиранию линзе гравия и дресвы зафиксирован археологический материал (а.у. 3).

Слой 4. Гравийно-дресвяные, галечно-щебнистые отложения, в заполнителе – коричневый разнозернистый песок и алеврит. Мощность слоя 1,4– 12

2,5 м. Соответствует слоям 6–8 шурфа 1. Со слоем связан археологический материал (а.у. 4–6).

Слой 5. Алеврит серо-коричневый с белесым оттенком. Видимая мощность слоя – более 1,1 м. Соответствует слою 9 шурфа 1.

Общая коллекция стратифицированного археологического материала, полученного в ходе работ 2014 г. из раскопа 4, насчитывает 79 экз. каменных артефактов, которые распределяются по археологическим уровням следующим образом.

Археологический уровень 1. Всего – 4 экз., в т.ч. пластинчатые отщепы – 2, отщепы – 2. Орудийных форм нет.

Археологический уровень 3. Всего – 2 экз., в т.ч. отщепы – 1; обломки, осколки – 1. Орудийных форм нет.

Археологические уровни 4–6. Всего – 73 экз., в т.ч. нуклевидные формы – 8, пластинчатые от-щепы – 2, отщепы – 31, обломки, осколки – 30, чешуйки – 2.

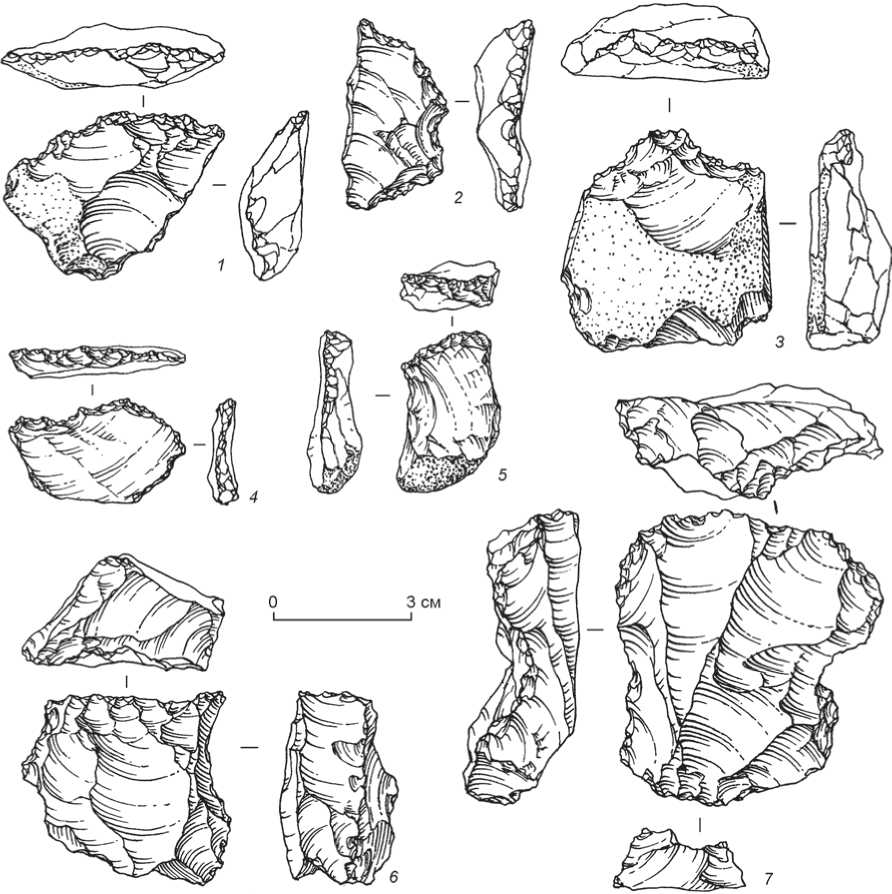

Группа нуклевидных изделий представлена шестью нуклевидными обломками и двумя ядри-щами. Среди типологически выраженных нуклеусов определены следующие категории:

– одноплощадочный монофронтальный параллельного принципа скалывания для отщепов, с распространением плоскости скалывания на торец (см. рисунок , 6 );

– леваллуазский двухплощадочный монофрон-тальный для остриев (?), с выпуклыми фасетиро-ванными противолежащими ударными площадками (см. рисунок , 7 ).

В орудийный набор входят девять предметов: скребло диагональное выпуклое дорсальное (см. рисунок , 1 ); два атипичных скребка, близких концевым формам (см. рисунок , 2, 5 ); проколка угловая; выемчатое изделие с ретушированным анкошем (см. рисунок , 3 ); орудие с продольным зубчатым лезвием, выполненным модифицирующей ретушью (см. рисунок , 4 ); отщеп с ретушью (изделие сильно замыто и, возможно, имеет более древний возраст), два обломка с ретушью.

Анализ полной коллекции материалов верхнего комплекса артефактов местонахождения Рубас-1, включая находки 2014 г., позволяет утверждать, что каменная индустрия моносырьевая и основана на использовании кремня. Общий для всех кремней характер включений дает основания предполагать, что каменный материал происходит из одного источника, а исходя из анализа необработанных участков поверхности артефактов, можно сделать вывод, что исходным для производства изделий материалом была галька кремня, извлекаемая из русла реки или из разрушающихся конгломератов, залегающих в непосредственной близости от памятника.

Каменные артефакты из археологических уровней 4–6. Рубас-1, раскоп 4 (художник А.В. Абдульманова).

1 – скребло; 2 , 5 – атипичные скребки; 3 – выемчатое орудие ; 4 – зубчатое орудие; 6 , 7 – нуклеусы.

Отличительной особенностью индустрии является наличие в сводной коллекции верхнего комплекса большого количества обломков и осколков (более 60 % от всего состава коллекции), а также достаточно частое использование их в качестве орудийных заготовок. Возможно, это связано с особенностями исходного сырья, т.к. кремневые отдельности, утилизируемые древними обитателями долины Рубаса, имели много внутренних дефектов и развитую трещиноватость. Видимо, этим же могут объясняться и небольшие размеры реализованных сколов.

Среди ядрищ доминируют простые монофрон-тальные нуклеусы параллельного принципа расщепления в одно- и двухплощадочных вариантах, при этом среди них пропорционально представлены как ядрища, предназначенные для получе- ния удлиненных заготовок, так и нацеленные на производство отщепов. Скалывание заготовок пластинчатых пропорций производилось также с торцовых и подпризматических ядрищ, единично представленных в материалах а.у. 4 и 5 на шурфе 1. Также на памятнике фиксируется присутствие двух видов развитой леваллуазской техники (черепаховидной отщеповой и конвергентной для остриев). Об их наличии свидетельствуют как находки непосредственно ядрищ (а.у. 5 и 6 на шурфах 3, 5 и раскопе 4), так и присутствующие в коллекции технические сколы их оформления (а.у. 6 на шурфах 1 и 3).

Орудийный набор коллекции достаточно представителен, однако ок. 50 % его составляют сколы и обломки с ретушью. Среди типологически выраженных орудийных форм наиболее представительными группами являются скребла, скребки, шиповидные изделия и группа зубчатовыемчатых форм. Верхнепалеолитические типы орудий (скребки, резцы, проколки) достаточно многочисленны, но большинство этих изделий далеки от классических образцов. Также заметный процент составляет группа скребел, в основном представленных простыми продольными однолезвийными изделиями. Кроме того, фиксируется присутствие леваллуазских сколов (технические сколы и отщепы), в т.ч. с ретушью. Следует отметить присутствие среди подъемных материалов, собранных на участке раскопок до начала работ, скребка высокой формы – типа, обычно ассоциирующегося с комплексами финальной стадии среднего палеолита и индустриями перехода к верхнему.

К сожалению, слабая представленность коллекции кремневых изделий и отсутствие серий законченных орудий не позволяют достаточно точно определить культурно-хронологические рамки индустрии, однако общая характеристика продуктов первичного расщепления, облик ядрищ и орудийного набора, а также стратиграфическое положение позволяют отнести археологический материал к рубежу среднего – верхнего палеолита.

Временные рамки рассматриваемого археологического комплекса можно в определенной мере сузить, основываясь на естественно-научных данных, позволяющих соотносить время формирования вмещающих его отложений (сл. 2–9) с ши- роким временным интервалом в рамках позднего неоплейстоцена. Палеопочва, зафиксированная в верхней части разрезов на трех шурфах, с большой долей вероятности может быть аналогом палеопочвы из раскопов 2 и 3 на памятнике Тинит-1, расположенном в 14 км в северо-западу от Руба-са-1. Это предположение косвенно подтверждают схожие условия осадконакопления и строение разрезов на обеих стоянках, а также отсутствие в этом районе других известных ископаемых почв. Нижняя хронологическая граница древнего почвенного горизонта на Тините-1 (сл. 2.3), по данным 14С-датирования определяется возрастом ок. 39 тыс. л.н., а сам он, с большой долей вероятности, может соответствовать интерстадиалу Хенгело (39–37 тыс. л.н.) [Анойкин и др., 2013]. При этом археологический материал верхнего комплекса Рубаса-1 имеет значительное сходство с индустрией памятника Тинит-1, что также подтверждает подобное сопоставление.

Список литературы Каменная индустрия рубежа среднего - верхнего палеолита с местонахождения Рубас-1 (Приморский Дагестан): новые данные

- Анойкин А.А., Славинский В.С., Рудая Н.А., Рыбалко А.Г. Новые данные об индустриях рубежа среднего -верхнего палеолита на территории Дагестана//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 2. -С. 26-39.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -232 с.