Каменная индустрия верхнего палеолита стоянки Кульбулак

Автор: Колобова К.А., Фляс Д., Исламов У.И., Павленок К.К., Звинц Н., Мухтаров Г.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521490

IDR: 14521490

Текст статьи Каменная индустрия верхнего палеолита стоянки Кульбулак

Многослойная стоянка Кульбулак, находящаяся на правом берегу устья р. Джарсай на юго-восточных склонах Чаткальского хребта, долгое время являлась и в настоящий момент остается опорным памятником для палеолита Средней Азии в силу наличия непрерывной стратиграфической колонки, включающей отложения, содержащие культурные остатки от нижнего до верхнего палеолита [Анисюткин, Исламов, Крахмаль и др., 1995; Касымов, 1990]. В течение экспедиционных сезонов 2007-2008 гг. на памятнике были возобновлены раскопки, целью которых было получение четко стратифицированных коллекций, уточнение стратиграфии памятника и отбор проб для естественнонаучных анализов. Первоначально работы велись на 3 м2., поскольку памятник показал исключительную концентрацию материала, впоследствии площадь раскопок была расширена до 6 м2. Вскрывался литологический слой 2 пролювиального генезиса, содержащий материал верхнего палеолита.

Вся коллекция каменного инвентаря составляет 9156 экз. (в данной работе анализируется коллекция 2007 г.), большую часть составляют отходы производства – чешуйки, обломки, осколки и мелкие отщепы (более 80% от количества всех находок).

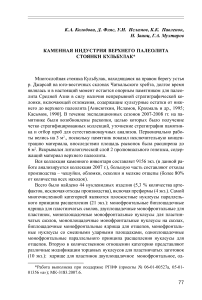

Всего было найдено 44 нуклевидных изделия (5,3 % количества артефактов, исключая отходы производства), включая преформы (4 экз.). Самой многочисленной категорией являются плоскостные нуклеусы параллельного принципа расщепления (21 экз.): монофронтальные биплощадочные ядрища для пластинчатых сколов, двуплощадочные монофронтальные для пластинок, моноплощадочные монофронтальные нуклеусы для пластинчатых сколов, моноплощадочные монофронтальные нуклеусы на сколах, биплощадочные монофронтальные ядрища для отщепов, монофронталь-ные нуклеусы со смежными ударными площадками, одноплощадочные монофронтальные параллельного принципа расщепления нуклеусы для отщепов. Вторую в количественном отношении категорию представляют различные модификации торцовых нуклеусов для пластинчатых заготовок (10 экз.): ядрище для пластинок двуплощадочное монофронтальное, од- ноплощадочные монофронтальные нуклеусы для пластинчатых заготовок, торцовые нуклеусы на сколах. Наиболее близкими по своим характеристикам к торцовым нуклеусам представляются ядрища на массивных сколах или нуклеусы-скребки (3 экз.) (рис. 1, 1, 2, 12). Нуклеусы призматической системы расщепления – 5 экз. (рис. 1, 7, 8, 10, 11). Несколько выделяется из общей массы ядрищ радиальный нуклеус для отщепов. В целом, весь процесс расщепления был в основном ориентирован на получение пластин (22,2 %), пластинок (21,1%) и микропластинок (21,7 %). При этом, в процессе получения сколов обычно сначала инициировалась реализация сколов с большими размерами, а затем, в процессе утилизации и сокращения массы нуклеуса, размер сколов несколько уменьшался. Количество отще-пов крупного и среднего размеров составляет 24,1 %.

Данные по типологии ударных площадок говорят в пользу того, что на пластинах, отщепах и определимых технических сколах обычно оформлялись гладкие ударные площадки (59,4 и 69,6% соответственно), в то время как на пластинках и микропластинках ударные площадки в большинстве своем точечные (84,1 и 88,2%). Среди ударных площадок пластин также значительно количество точечных ударных площадок (36,9%). Учитывая, что категория пластин в основном представлена мелкими изделиями, то они по своим размерным характеристикам приближаются к пластинкам.

Категория определимых технических сколов количественно составляет 47 экз. (5,7%). Они в основном представлены таблетками с призматических нуклеусов для пластинок и микроплатинок, а также краевыми сколами, реберчатыми пластинами.

Орудийная коллекция слоя 2 немногочисленная и не отличается типологическим разнообразием (82 экз. или 9,8%). Наиболее представительным типом орудий являются долотовидные формы (18 экз.). Как морфологически, так и метрически, это очень разнородная группа. Среди изделий данной категории выделяются несколько подтипов: долотовидные однолезвийные орудия, на которых нередко подготавливались участки подтески в аккомодационных целях; а также долотовидные двулезвийные орудия -на этих изделиях рабочие элементы располагаются преимущественно и в проксимальной и дистальной частях заготовки. Второй по количеству представленных изделий категорией орудийного набора являются скребки (12 экз.): концевые формы, боковые, угловые и с рабочим лезвием, занимающим 3\4 периметра заготовки (Рис. 1, 9 ). Нередко при оформлении изделий использовалась подтеска. Также распространен тип угловых резцов (7 экз.), преимущественно монофасеточных. Из микроинвентаря обращают на себя внимание ретушированные микропластинки (4 экз.) (Рис. 1, 3, 4, 5 ). Обычно это фрагменты микрозаготовок, ретушированные по обоим продольным краям мелкой дорсальной ретушью, или имеющие следы функционального износа. Был обнаружен единственный экземпляр треугольного микролита. В коллекции также многочисленны всевозможные сколы с ретушью (пластины, пластинки и отщепы) (29 экз.). Данную кате- 78

Рис. 1. Каменные артефакты из верхнепалеолитического комплекса стоянки Кульбулак.

горию орудий отличает большой процент изделий со следами лишь функционального износа, а также невыразительность вторичной обработки в случае преднамеренного оформления. В коллекции выделены также зубчатые формы, выемчатые орудия, шиповидные изделия и, так называемые, “оригинальные орудия”.

Каменная индустрия второго литологического слоя гомогенная. Процесс первичного расщепления был направлен на получение пластинчатых заготовок с плоскостных, призматических и торцовых нуклеусов. Судя по размерным характеристикам нуклеусов, и принимая во внимание данные по направлениям о статочных сколов на дорсальных спинках изделий, мож- но заключить, что одноплощадочные нуклеусы (и параллельной и призматической системы расщепления) могли являться образцами поздней стадии сработанности двуплощадочных нуклеусов. То есть первоначально на крупной заготовке оформляли противолежащие ударные площадки, с которых во встречном направлении велось получение настолько же крупных заготовок. При достижении определенного размера ядрище переоформлялось в одноплощадочное, с которого получали уже более мелкие заготовки. Другую категорию составляют нуклеусы, изначально ориентированные на получение мелких пластинок и микропластин – торцовые одноплощадочные и нуклеусы-скребки, конусовидный нуклеус. В этих случаях нуклеусы первоначально несли только одну ударную площадку, с которой велось регулярное получение заготовок. Ширина фронта таких ядрищ контролировалась, и требуемая ширина фронта достигалась путем снятия латеральных сколов.

В качестве сколов заготовок использовались все виды пластинчатых сколов, средние и мелкие отщепы, изредка технические сколы. Размерные характеристики пластинчатых сколов зависят, в основном, от сырьевого фактора – небольшие отдельности кремня, применявшегося для изготовления орудий, не могли служить источником для крупных заготовок. Единственная ретушированная средняя пластина была изготовлена из темнокоричневого эффузива. И ретушированные пластины, и ретушированные пластинки являются по своим характеристикам неформальными орудиями, предназначенными для кратковременного либо сиюминутного использования. Несколько другую ситуацию мы наблюдаем в категории микропластинок, когда основная масса орудий была обработана преднамеренно и их можно назвать формальными орудиями. Между пластинами и пластинками нет значительных различий, в условиях изобилия сырья, их применяли ситуационно.

В настоящий момент мы можем достаточно обоснованно говорить о функциональном характере исследуемого участка древнего поселения (речь идет об интерпретации лишь небольшого участка слоя 2, так как, учитывая выявленную предыдущими исследователями огромную площадь памятника, скорее всего можно говорить о полифункциональности поселения на разных участках и во время различных эпизодов заселения). Участок, на котором проводились раскопочные работы нового этапа исследований, был зоной для первичного расщепления кремня и изготовления орудий, большая часть которых впоследствии уносилась для использования за пределами исследуемой площадки. В пользу этого говорит отсутствие каких-либо конструкций типа очагов и даже прокалов; наличие большого количества нуклеусов и отходов вторичного производства (особенно мелких чешуек), а также незначительное количество орудий.

В течение полевого сезона 2008 г. продолжился разбор осадконакоплений на выбранном участке, также была расширена площадь раскопа. В ходе работ было зафиксировано, что материал, обнаруженный в преде- лах литологического слоя 2, залегал двумя неравнозначными концентрациями, разделенными относительно стерильной прослойкой. Две концентрации накопления каменных артефактов отражают, вероятнее всего, два разделенных незначительным временным интервалом эпизода обитания древних людей на данном памятнике, различающихся, более того, и типом заселения. Первая, менее многочисленная концентрация находок, свидетельствует в пользу недолговременного посещения исследуемого участка, а вторая (после некоторого перерыва) - более долговременное обитание древнего человека. О продолжительности временного промежутка, разделявшего два эпизода обитания, невозможно говорить с какой либо степенью достоверности. Принимая во внимание пролювиальный генезис литологического слоя, стерильная прослойка могла сформироваться в результате единичного\сезонного накопления осадков. Основываясь на технико-типологических данных можно сделать вывод о хронологической принадлежности исследуемого комплекса слоя 2 ко второй половине верхнего палеолита.