Каменная скульптура в погребальных комплексах Китая эпохи средневековья

Автор: Комиссаров С.А., Соловьев А.И., Кудинова М.А., Азаренко Ю.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521849

IDR: 14521849

Текст статьи Каменная скульптура в погребальных комплексах Китая эпохи средневековья

Могила Хо Цюйбина входит в комплекс мавзолея ханьского У-ди (прав. 140-84 гг до н.э.). В «Шицзи соинь» Сыма Чжэня (VIII в.) о ней сказано: «На могиле поставлены камни, впереди друг напротив друга стоят каменные лошади, также есть и каменные <изваяния> людей». Всего насчитывается 16 статуй, которые делятся на три группы: 1) валуны, на поверхности которых намечены очертания фигур (жабы, лягушки и рыбы); 2) хорошо проработанные изображения (скачущей и лежащей лошадей, лежащих быка и кабана, припавшего к земле тигра, спящего слона); 3) сложные скульптурные композиции [Кравцова, 2010]. В группах 1, 2 использовались куски камня, напоминавшие животных по форме. К груп- пе 3 относятся статуя фантастического хищника, пожирающего овцу; и композиция, представляющая борьбу медведя с обезьяной (?). Сюда же входит самое известное изваяние – «конь, топчущий варвара» (рис. 1). Ее трактуют как символ побед Хо Цюйбина, но Чжан Гуанчжи увидел в ней аллегорию борьбы женского (инь) и мужского (ян) начал. По мнению М.Е. Кравцовой [2004, с. 237], фигура хищника, пожирающего овцу, сопоставима со «сценами терзания» скифо-сибирского звериного стиля. Некоторые стилистические особенности скульптур (например, барана) также напоминают образцы степного искусства.

К группе 3 относят и статую стоящего человека с большой головой, круглыми глазами и ухмыляющимся ртом. Она высечена из камня, близкого по форме очертаниям человеческой фигуры; по стилю похожа на статую Волопаса. Р.В. Вяткин [1962, с. 19] отметил грубое движение резца скульп-

Рис. 1. Скульптура «коня, топчущего варвара» (длина 190, высота 168 см). Факсимильная копия из экспозиции Шэньсийского исторического музея (г. Сиань). Фото А.И. Соловьева.

тора, кое-где оставившее скальную поверхность. Сходная по стилистике известняковая статуя эпохи Восточная Хань (25–220) найдена в Цинчжоу. Она изображает «человека северного племени» в островерхой «варварской» шапке, с руками, сложенными на животе, возможно, держащими сосуд [The legend.., 2007, p. 228]. По нечетким деталям и карикатурным чертам лица можно полагать, что это копия с более ранних прототипов.

Аллеи духов классического вида появляются на восточноханьских погребениях, например, императора Гуан У-ди. В «Шуй цзин чжу» (V в.) говорится, что перед могилой Цао Суна, отца Цао Цао, «стелы на востоке и западе, друг напротив друга стоят две каменные лошади высотой 8 чи 5 цуней, камень обработан грубо, не сравнится с изваяниями слонов и лошадей прохода ˂к могиле> Гуан У». Очевидно, перед усыпальницей находилась аллея духов из парных статуй, возможно, закрытая сверху.

Сохранились несколько могил с изваяниями той эпохи. Кроме тигров, баранов, лошадей, верблюдов появляются изваяния львов и фантастических существ бисе и тяньлу . Небесный олень ( тяньлу ) считался вестником счастье. В летописи «Сун шу» (V–VI в.) говорится: «…это животное с чистой душой. Пятицветное сияние пронизывает его насквозь, нравственность государя достигнет совершенства». Обычно тяньлу изображался как олень с крыльями и одним рогом [Кравцова, 2004, с. 415, 416]. О «химере» бисе в словаре «Цзи цзю пянь» (40 г. до н.э.), сказано: «Шэцзи, бисе устраняют зло». Янь Шигу (581–645) писал в комментарии к «Хань шу»: «Шэцзи, бисе – это чудесные звери… Бисе может избавлять от нечистой силы». Как считал Мэн Кан (III в.): «…однорогий также называется небесным оленем, двурогий иначе называется бисе ». Таким образом, бисе похож на оленя с длинным хвостом и двумя рогами. Однако нефритовые фигурки бисе эпохи Хань в каталоге «Гу юй ту пу» (XII в.) не имели рогов. В дальнейшем по внешнему облику и функциям бисе сближается со львом, образ которого пришел с буддизмом из Индии в I–II вв.; главное отличие заключалось в паре крыльев.

Основной функцией изваяний была защита от злых сил. В сочинении Ин Шао «Фэн су тун» (II в.) сказано: «Перед могилами – верхушки деревьев, на дороге – каменные тигры. В “Чжоу ли” говорится: “Заклинатели духов в день похорон … изгоняют демонов”. Демоны любят поедать печень и мозг покойников, люди не могут заставить заклинателя демонов все время стоять возле могилы и защищать ее, а демоны боятся тигра и кипариса, поэтому перед могилами устанавливают ˂статуи> тигров и ˂садят> кипарисы».

Позднее скульптуры стали указывать на социальный статус покойного. Шэнь Юэ (441–513) писал в «Сун шу»: «После эпохи Хань проводы покойных в Поднебесной стали слишком пышными, все строят каменные усыпальницы, ˂устанавливают> каменные ˂изваяния> зверей, стелы с надписями». В танском сборнике бицзи Фэн Яня говорится: «Со времен династий Цинь и Хань перед могилами императоров устанавливали камен- ных цилиней, каменных бисе, каменных слонов, каменных лошадей, они украшали могилы, словно почетный караул при жизни ˂императора>». В период Южных и Северных династий возникает строгая регламентация состава аллеи духов в зависимости от статуса. Так, скульптуры животных с рогами могли установить только на могилах императоров.

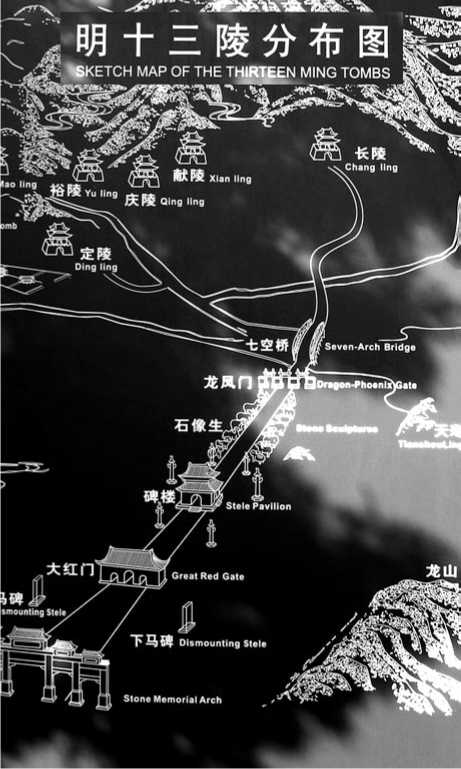

Наиболее известна аллея духов комплекса Шисаньлин («13 усыпальниц» императоров династии Мин) в 50 км к северу от Пекина у подножия гор Тяньшоушань. Площадь погребального ансамбля ок. 40 кв. км, период возведения с 1409 по 1645 г. Аллея духов содержит ряд основных архитектурных элементов: путь ведет через пятиарочные ворота пайлоу , трехарочные «Большие красные врата», минует Павильон стелы, после чего часть пути с каменными изваяниями завершается Воротами Дракона и Феникса.

За арками- пайлоу из белого камня, согласно даосским представлениям, по сторонам дороги расположены холмы Дракона (слева) и Тигра (справа), охраняющие «Большие дворцовые врата». За ними начинался участок аллеи (длиной ок. 7 км), с юга на север ведущий к первой из устроенных гробниц Чанлин. В центре расположен Павильон стелы высотой св. 6 м, с основанием-черепахой и навершием в виде головы дракона; лицевая сторона покрыта гравировкой с каллиграфией минского императора Хунси и цинского Цяньлуна. По углам павильона установлены четыре резные колонны из белого камня.

По обе стороны пути, начало которого обозначено 6-угольными каменными колоннами, возвышаются изваяния 12 чиновников (по четыре сановника, гражданских и военных чинов) и 24 животных. В бестиарии представлены львы, единороги- сечжи , слоны, верблюды, единороги- цилини и лошади, всех по четыре. Они расположены попарно, первая пара коленопреклоненная, вторая – стоящая; символизируют защиту от нечисти, высокие моральные качества, воинские достоинства, благопожелание и т.п. Ворота Дракона и Феникса представляют три прохода с выступающими колоннами и скульптурами животных на вершине. Далее за 7-арочным мостом находится гробница Чанлин и веером расходятся дороги к другим могилам (рис. 2).

Таким образом, традиция установки каменных изваяний на погребениях Китая восходит к эпохе Цинь. Самым ранним дошедшим до нас образцом погребальной каменной скульптуры являются статуи на могиле Хо Цюйбина. В эпоху Восточная Хань появляются аллеи духов в виде установленных попарно изваяний реальных и фантастических животных, реже чиновников или воинов в доспехах, которые дополняются стелами, арками, пилонами. Основным их назначением была защита от злых сил, позднее они обозначают статус покойного. Основные черты аллеи духов, сложившиеся при Хань, остаются обязательными для элитных, прежде всего, императорских захоронений Китая вплоть до династий Мин и Цин [Фэн Хэцзюнь, 2007, с. 257–261].

Рис. 2. Схема расположения «дороги духов» в Шисаньлин. Музей «Тринадцати усыпальниц династии Мин».

Фото А.И. Соловьева.

Эти нормы ритуальной практики оказали влияние на оформление сакрального пространства погребений у населения смежных территорий. Можно констатировать их стремление воспроизводить (доступными средствами, иногда с помощью китайских мастеров) характеристики погребальных ансамблей Поднебесной, особенно в эпоху раннего Средневековья. Классическим примером служит архитектура комплекса Кюль-те-гина, где представлены «драконовые» черепахи, галерея чиновников и т.п. Некоторые параллели содержат и материалы некрополей более низкого социального разряда. Сложение статуарной традиции Китая, в свою очередь, происходило не без влияния кочевников. Его можно увидеть в аллеях оленных камней, образующих с каменными кладками и насыпями единый архитектурный ансамбль.