Каменное сырье индустрий раннего среднего палеолита из Денисовой пещеры

Автор: Кулик Н.А., Козликин М.Б., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе петрографического анализа артефактов дана характеристика каменного сырья индустрий ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры. Для изучения была сделана выборка изделий с вторичной обработкой из слоев 14 и 15 в восточной галерее пещеры и слоев 17 и 18 в ее южной галерее. После исследования физических свойств под бинокулярной лупой породы определялись в шлифах. Применялись также рентгенофазовый анализ и сканирующая электронная микроскопия. Использованное каменное сырье по петрографическому составу на 88 % представлено осадочными породами - преимущественно кварцевыми и полевошпат-кварцевыми мелкозернистыми песчаниками, алевропесчаниками и алевролитами. У нескольких артефактов отмечены слабовыраженные контактовые изменения этих пород, обнаруженные только при микроскопии в петрографических шлифах. Вулканические породы представлены афировыми и порфировыми эффузивами. Тонкозернистость пород и их преимущественно массивная текстура позволяли производить скалывания в разных направлениях, что повышало универсальность материала для изготовления орудий. Установлено, что источником каменного сырья служили силурийские осадочные породы чинетинской и полатинской свит в верховьях р. Каракол, где они прорваны Бащелакским массивом девонских гранитоидов. Этот вывод подтверждается наличием изделий из ороговикованных разностей осадочных пород, а также преобладанием среди них алевролитов и алевропесчаников серого и темно-серого цвета, которые характерны только для отложений чинетинской и полатинской свит. Исследование показало, что древнейшие обитатели Денисовой пещеры были хорошо знакомы с петрофизическими свойствами галечного сырья из руслового аллювия р. Ануй и его притоков. Отбирались наиболее однородные отдельности твердостью 5-6,5 по шкале Мооса.

Денисова пещера, средний палеолит, каменная индустрия, петрография, галечное сырье, осадочные и эффузивные породы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146329

IDR: 145146329 | УДК: 552+903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0152-0156

Текст научной статьи Каменное сырье индустрий раннего среднего палеолита из Денисовой пещеры

Первый этап активного заселения Денисовой пещеры человеком связан с периодом благоприятных природно-климатических условий МИС 7 во второй половине среднего плейстоцена. В отложениях этого времени обнаружены десятки тысяч каменных артефактов ранней стадии среднего палеолита. Для этих индустрий характерно радиальное, параллельное и в меньшей степени леваллу-азское расщепление. Основным типом заготовок являлись крупные короткие или укороченные массивные отщепы. Среди изделий с вторичной обработкой преобладали различные типы скребел, вентрально-утонченных и базально-тронкированных изделий, а также зубчатые, выемчатые и шиповидные орудия.

Ранее было установлено, что сырьевой базой каменных индустрий из Денисовой пещеры и других палеолитических стоянок долины р. Ануй служил русловой аллювий основного водотока и его притоков [Природная среда …, 2003]. Из всего петрографического разнообразия галечных отдельно стей наиболее подходящими для расщепления являлись эффузивы – риолит-дацитовые порфиры Ануйского хребта, тонко-мелкозернистые осадочные породы – алевролиты, песчаники, распространенные в бассейне Ануя, а также роговики и яшмоиды. Петрографическая характеристика среднепалеолитических индустрий из Денисовой пещеры, проведенная по выборкам из коллекций предвходовой площадки, центрального зала и восточной галереи, свидетельствует о целенаправленном отборе каменного сырья [Кулик, Шуньков,

Козликин, 2014]. Работы по следних лет в пещере значительно расширили базу археологических источников по ранней стадии среднего палеолита, что обусловило необходимость дополнительных исследований сырьевых стратегий древнейших обитателей пещеры. Для этого были сделаны выборки изделий с вторичной обработкой из слоев 14 и 15 в восточной галерее и слоев 17 и 18 в южной галерее (см. таблицу ).

Установлено, что петрографический состав каменного сырья на 88 % представлен осадочными породами – преимущественно кварцевыми и по-левошпат-кварцевыми, нередко полимиктовыми разностями мелкозернистых песчаников, алевро-песчаников и алевролитов. Они часто связаны взаимными переходами, затрудняющими макроскопическое определение преобладающей разности в едином осадочном комплексе. Для этих пород характерен аргиллитовый, преимущественно базальный цемент – кремнисто-глинистый, реже – кремнисто-глинисто-карбонатный. В артефактах контактовые изменения проявлены слабо и обнаруживаются только при микроскопии в петрографических шлифах, не меняя существенно облик и свойства каменного сырья. В ряде случаев, когда определение под бинокулярной лупой минерального состава образцов из-за их тонкозернистости оказывалось невозможным, а диагностика неоднозначной, для более точной диагностики пород были изготовлены шлифы. Применялись также метод рентгенофазового анализа (РФА) и сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). С их помощью

Петрографический состав изделий ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры

|

Породы |

Восточная галерея |

Южная галерея |

Всего |

|||

|

Сл. 15 |

Сл. 14 |

Сл. 18 |

Сл. 17 |

Кол-во |

% |

|

|

Песчаники |

19 |

8 |

2 |

2 |

31 |

28,7 |

|

мелкозернистые |

15 |

7 |

1 |

2 |

25 |

23,1 |

|

среднезернистые |

4 |

1 |

1 |

6 |

5,6 |

|

|

Алевролиты, алевролито-песчаники |

9 |

7 |

1 |

8 |

25 |

23,1 |

|

Скрытокристаллическиетонкозернистые алевролит-аргиллитового ряда |

13 |

20 |

4 |

2 |

39 |

36,1 |

|

Эффузивы |

6 |

7 |

– |

– |

13 |

12,0 |

|

порфировые |

6 |

5 |

– |

– |

11 |

10,2 |

|

афировые |

– |

2 |

– |

– |

2 |

1,9 |

|

Всего |

47 |

42 |

7 |

12 |

108 |

100 |

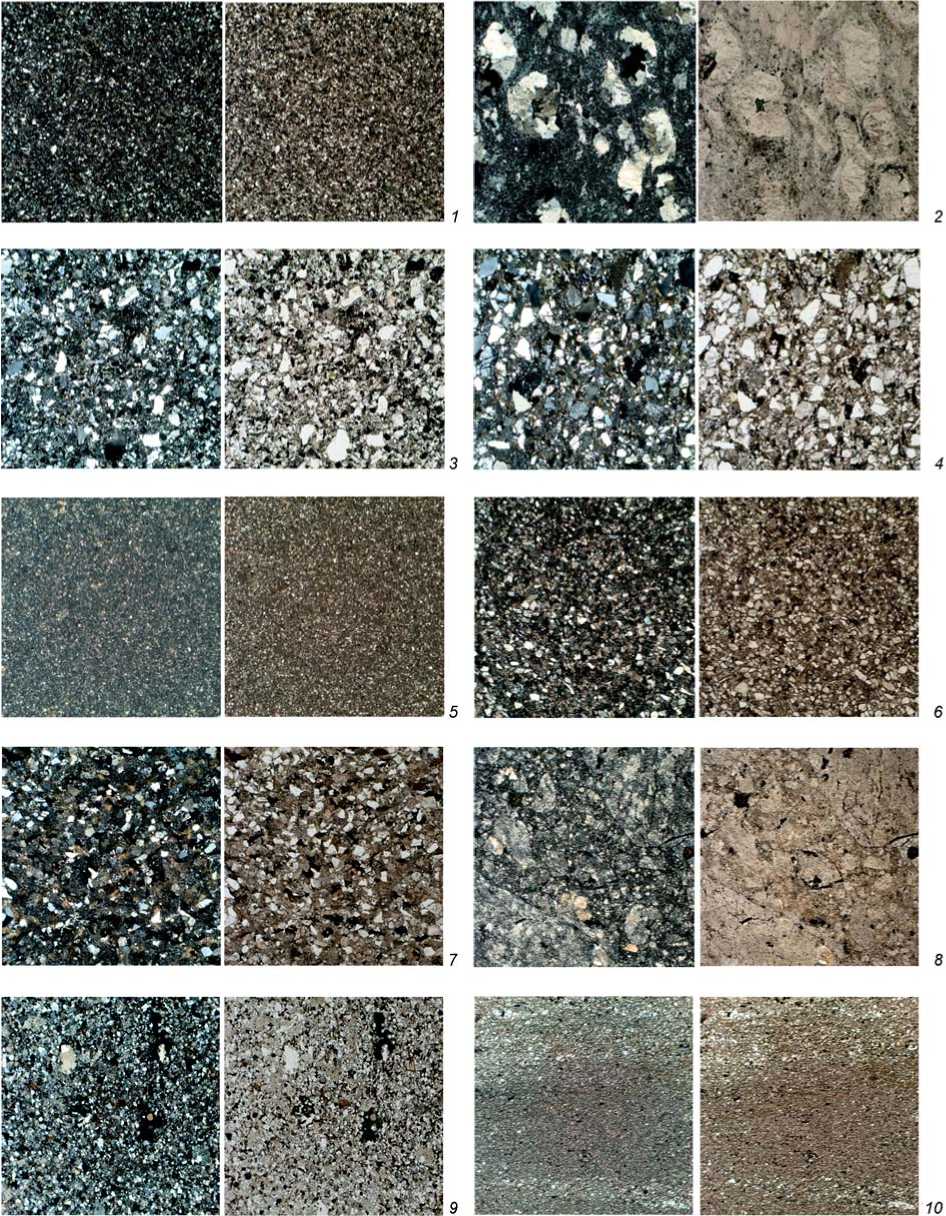

Микрофотографии петрографических шлифов образцов каменных артефактов из слоев 15 ( 6 ) и 14 ( 1–5, 7–10 ) восточной галереи Денисовой пещеры. Размер участка шлифа на фотографии 8 – 6 × 6 мм, на остальных – 3 × 3 мм. Для каждого образца приводится фотография в скрещенных николях (слева) и в проходящем свете (справа).

сделан анализ породы трех артефактов из слоя 15 и девяти изделий из слоя 14 в восточной галерее.

Образец 22 (см. рисунок , 1 ). Однородно серая скрытокристаллическая тонкозернистая порода, твердостью 5,5. С помощью дополнительной СЭМ-диагностики определена как ороговикован-ный алевролит.

Образец 85 (см. рисунок , 2 ). Почти черная порода, твердостью 7. Скалывания неровные, есть близкие к раковистым. Кислый раскристаллизованный эффузив с превращением в тонкозернистый кварцевый агрегат, определившим высокую твердость и сходство с кремнем.

Образец 130 (см. рисунок , 3 ). Однородная темно-серая порода, твердостью 6. Мелкозернистый песчаник, переходящий в алевролит (алевропесча-ник) с рассеянными зернами обломочного кварца средне-песчаной размерности.

Образец 244. Тонкозернистая серая порода с более светлыми просвечивающими заусенцами, твердостью 6,5–7. Мелкозернистый полимиктовый песчаник с содержанием кварца до 20 %, вкрапленниками эпидота с белой каймой, предположительно, сфена.

Образец 277 (см. рисунок , 4 ). Темно-серая почти черная порода сложного минерального состава с массивной текстурой, твердостью от 5 до 6,5. Полимиктовый песчаник, преимущественно поле-вошпат-кварцевый с акцессориями, средне-мелкозернистый с алеврит-аргиллитовым хлорит-гидро-слюдистым цементом.

Образец 311 (см. рисунок , 5 ). Зеленовато-серая массивная порода, твердостью 6–6,5. Согласно результатам РФА, это скрытокристаллическая кварц-полевошпатовая осадочная порода – алевролит с тонкодисперсным кремнисто-глинисто-карбонатным цементом, испытавший контактово-метасоматическое изменение в зоне контакта с гранитоидным массивом верховьев р. Каракол, с образованием за счет кремнисто-глинисто-карбо-натного цемента скарновой ассоциации, включающей диопсид, актинолит и хлорит. Является высококачественным сырьем для расщепления.

Образец 443 (см. рисунок , 6 ). Серая и светло-серая порода с матовой шероховатой сколо-вой поверхностью, без выраженной слоистости, твердостью от 4 до 6. В шлифе определена как мелкозернистый песчаник с алеврит-аргиллитовым цементом, повышенное содержание которого снижает твердость породы.

Образец 544 (см. рисунок , 7 ). Темно-серая с более светлыми круглыми пятнами порода, твердостью 6,5. Мелкозернистый кварцевый песчаник с алеврит-аргиллитовым цементом, со следами слабого ороговикования в виде появления каемки регенерации на обломочном кварце.

Образец 678 (см. рисунок , 8 ). Темно-серая порода, тонкозернистая на свежем сколе, текстура массивная, без вкрапленников и слоистости, твердостью 6,5. Сильно измененный эффузив с тончайшей раскристаллизацией основной массы. Порода трещиноватая и пелитизированная – изломанные участки непрозрачные, мутные, на пересечении трещин в пустотах отмечено образование микро-друзового агрегата кварца за счет раскристаллизо-ванной части.

Образец 787 . Темно-серая тонко-мелкозернистая порода с зернами кварца средних размеров, со скрытокристаллическими участками и единичными более крупными зернами кварца. Алевропес-чаник, варьирующий от алевролита до мелкозернистого песчаника без резких границ, твердостью от 5,5 до 7.

Образец 843 (см. рисунок , 9 ). Серая порода, неравномернозернистая, невыдержанной твердо стью 5–5,5. Отмечены признаки контактового прогрева – регенерация наиболее крупных угловатых зерен кварца с появлением на сколовых линиях каемки мельчайших выступов в сторону аргиллитового агрегата. В шлифе отмечено, что аргиллитовый материал сильно раздроблен, с образованием обломков слоистой текстуры вследствие, видимо, внедрения Бащелакской интрузии. Образцы такого облика обнаружены в коренных выходах кембрийских пород в верховьях р. Мута, около контакта с Бащелакским массивом.

Образец 1093 (см. рисунок , 10 ). Зеленовато-темно-серая тонкозернистая порода со слоистой текстурой, твердостью 4,5–5. Аргиллит с тонкими прослойками и линзами материала алевритовой размерности, формирующими слабую сланцеватость породы.

Анализ образцов показал, что скалывание производилось как вдоль слоистости, так и поперек. Определяющим фактором являлась форма гальки, которая зависела от текстуры (слоистая, массивная), связанной с генезисом породы, и от ее прочности (твердость, структура агрегата), зависящей от минерального состава и генезиса. Тонкозерни-стость и преимущественно массивная текстура осадочных пород позволяют производить скалывания в разных направлениях, что повышает их универсальность как каменного сырья для изготовления орудий. Твердость у этих осадочных пород составляет от 5 до 7 по шкале Мооса с преобладанием отдельностей с твердостью 5,5–6,5. Твердость эффузивных пород в основном 5 или 6.

Остатки галечной поверхности зафиксированы на 60 % образцов. На большинстве изделий эти участки слишком малы и не позволяют определить степень окатанности использованных галек.

У определимых образцов она соответствует ОК 2–3, в одном случае – ОК 4, что в условиях пересеченной ме стности свидетельствует о непродолжительном переносе обломков от коренного источника и местном происхождении аллювиального каменного сырья. Анализ дорсальной поверхности многочисленной выборки сколов крупнее 3 см из слоев 14 и 15 в восточной галерее (3 381 экз.) показал, что 22 % отщепов до 1/ 3 покрыты галечной коркой, 12 % – до 2/ 3 поверхности и 13 % являются первичными снятиями. У 23 % отщепов галечной коркой покрыты также о статочные ударные площадки.

Источником каменного сырья для изделий служили силурийские осадочные и эффузивные породы в верховьях р. Каракол, где они прорваны Ба-щелакским гранитоидным массивом. Этот вывод подтверждается преобладанием в коллекции тонкозернистых осадочных пород серого и темно-серого до черного цвета. Такие алевролиты и алевропес-чаники характерны только для нижнесилурийских отложений чинетинской и полатинской свит. Последняя служит источником также светло-серых разностей тех же пород, отсутствующих в других осадочных свитах. Это заключение обосновано также наличием ороговикования в образцах, связанного с локализацией отложений чинетиской и полатинской свит в верховьях р. Каракол, где они подверглись контактовому воздействию одного из массивов Талицкого плутона.

Малочисленность образцов эффузивных пород не позволяет связать их с определенным источником. Гальки эффузивных пород могли поступать также с верховьев р. Каракол, один из истоков которого начинается в узкой полосе кислых эффузивов. Вместе с тем они могли происходить из местного речного аллювия, как например галька одного изделия из слоя 14 в восточной галерее, идентичная разности эффузивного или дайкового диабазового порфирита из руслового аллювия р. Ануй.

В целом исследование показало, что древнейшие обитатели Денисовой пещеры были хорошо знакомы с петрофизическими свойствами галечного сырья из руслового аллювия р. Ануй. Отби- рались наиболее однородные отдельности, твердостью 5–6,5 по шкале Мооса. Для изготовления орудий использовались преимущественно осадочные породы, реже – отдельности вулканического происхождения.

Авторы признательны Л.В. Мирошниченко за проведение РФА анализа и А.В. Вишневскому за СЭМ диагностику и микрофотосъемку образцов. Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 21-78-00074, https://rscf. ru/project/21-78-00074/.

Список литературы Каменное сырье индустрий раннего среднего палеолита из Денисовой пещеры

- Кулик Н.А., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Петрография каменных артефактов из восточной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. 20. -С. 57-59.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.