Каменное сырье из позднепалеолитического местонахождения Шикаевка-2

Автор: Кулик Н.А., Нохрина Т.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В публикации приводятся результаты петрографического анализа сырья, из которого изготовлены артефакты местонахождения Шикаевка-2, расположенного в западной части Западно-Сибирской равнины. При первичном определении порода для изготовления каменных предметов сначала названа В. Т. Петриным кремнем, а затем - зелено-красной яшмой южноуральского происхождения. Г.Н. Матюшин также полагал, что артефакты Шикаевки-2 - из южноуральской яшмы, наиболее близкие выходы которой находятся на южном берегу оз. Карабалыкты (Абзелиловский р-н Республики Башкортостан). Трактовке этого каменного сырья как импортного материала и основанным на этом заключениям о путях миграции древнего населения препятствуют, во-первых, отсутствие сравнения с материалом из возможных местных источников каменного сырья, особенно галечного; во-вторых, неоднозначность самого термина «яшма». Именно этим объясняется необходимость более тщательного петрографического изучения материала артефактов из позднепалеолитического памятника Шикаевка-2. Было проанализировано 30 артефактов. Все они изготовлены из однотипной тонкозернистой высококремнистой породы (твердость Н = 6,5-7,0), хорошо просвечивающей в тонких краях сколов и заусенцах, цветовые разности которой связаны взаимными переходами. Ни макроскопически, ни под бинокулярной лупой не наблюдалось контрастных цветовых сочетаний, которые можно было бы отнести к «красно-зеленым», «сургучно-зеленым», и отчетливо «зеленых» и «серовато-синих». Наличие среди яшм Урала радиоляриевых разностей требует петрографического сопоставления каменного сырья артефактов из местонахождения Шикаевка с кремнистым сырьем предполагаемых источников. Прежде всего, необходимо изучение галечного каменного сырья р. Тобол и ее притоков вблизи местонахождения (в т.ч. в отложениях террас), поскольку без этих исследований делать вывод об импорте каменного сырья и направлении миграции изготовителей артефактов - некорректно, даже в случае соответствия каменного сырья артефактов Шикаевки «яшмам» южноуральских источников.

Поздний палеолит, шикаевка-2, камен\ное сырье, петрография, тонкозернистая высококремнистая порода, радиоляриты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522327

IDR: 14522327 | УДК: 903.21+552.086

Текст научной статьи Каменное сырье из позднепалеолитического местонахождения Шикаевка-2

Характеризуя каменное сырье археологических изделий, исследователи в первую очередь ориентируются на легко определимые признаки, среди которых окраска и текстура породы играют решающую роль. Это особенно характерно для Урала, где среди археологов традиционным стало употребление термина «яшма» применительно ко всякой плотной кремнистой породе, иногда с привязкой к району ее нахождения, например, «ташбулатов-ская яшма», «калканская яшма» [Мосин, Никольский, 2008, с. 29]. Именно особенности окраски и сложения уральских яшм, использованных в качестве каменного сырья, положены в основу определения отправного пункта, вернее, территории, откуда могли проникать группы населения на территорию Южного Зауралья в позднем палеолите [Матюшин, 1976, с. 161]. Ю.Б. Сериков полагает, что заселение Среднего Зауралья также могло происходить и с территории Южного Урала – вдоль во сточного склона Уральского хребта на север, о чем, по его мнению, свидетельствуют находки из яшмы на Гаринском местонахождении [2000, с. 68]. Однако трактовка этого каменного сырья как импортного материала и основанные на этом заключения о путях миграции древнего населения упираются в две неопределенности. Первая – отсутствие сравнения с материалом возможных местных источников каменного сырья, особенно галечного. Вторая – неоднозначность самого термина «яшма». Даже в геологическом употреблении [Геологический словарь, 1973, с. 448] он включает в себя такое количество разнородных признаков, что допускает нестрогое его применение к разным породам, общим для которых являются лишь высокая кремнисто сть и плотное сложение. Последние для «настоящих яшм» обусловлены криптокристаллическим характером кварца (с редкой и лишь незначительной примесью халцедона); макроскопически для них характерны интенсивная, часто контрастная, окраска и непросвечивание в тонких краях сколов и заусенцах. Отмеченные неопределенности, в случае невозможности непосредственного сравнения местного каменного сырья и материала артефактов, вызывают необходимость более тщательного петрографического изучения последних.

Такое исследование было проведено для позднепалеолитического памятника Шикаевка-2 (Варга- шинский р-н Курганской обл.) (рис. 1). Местонахождение локализовано в правобережье р. Тобол, в 10–12 км от нее, на западном берегу оз. Слобод-чиково. Здесь, в основании лессовидных отложений, являющихся покровными для надпойменных террас рек Сибири, были обнаружены кости мамонта. Стационарные работы на объекте проводились в 1972–1973 гг. под руководством В.Т. Петрина [Петрин, Смирнов, 1975; Петрин, 1986, с. 23–34]. Была вскрыта площадь 741 м2. По костям мамонта получена дата 18 050 ± 95 лет (СОАН-2211). При раскопках было обнаружено 35 каменных предметов, в т.ч. артефакты геометрической формы, и 311 костей животных, большинство из которых (227 экз.) принадлежат двум особям мамонтов. Полностью изучить местонахождение костей мамонтов (Ши-каевка-1 и -2) и оценить его масштаб было невозможно, поскольку они находились в пределах заселенной части одноименной деревни.

Рис. 1. Схема расположения позднепалеолитического местонахождения Шикаевка-2.

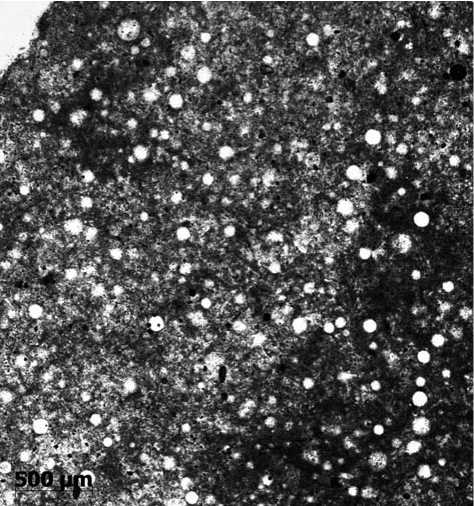

Рис. 2. Шлиф радиолярита без анализатора.

При первичном определении порода для изготовления каменных предметов сначала названа В.Т. Петриным кремнем [Петрин, Смирнов, 1975, с. 78], а затем зелено-красной яшмой южноуральского происхождения [Там же, с. 80]. Г.Н. Матюшин полагал, что артефакты Шикаевки-2 изготовлены «из сургучно-зеленой, зеленой и серовато-синей южноуральской яшмы» [1976, с. 161]. По его мнению, наиболее близкие выходы такой породы находятся на южном берегу оз. Карабалыкты (Абзели-ловский р-н Республики Башкортостан) [Там же].

Петрографическое изучение проводилось на 30 артефактах, морфологическая характеристика части из них отражена в работах В.Т. Петрина [Петрин, Смирнов, 1975, Петрин, 1986, с. 30–33]. По окраске породы артефакты можно разделить на две основные группы, связанные между собой переходными разностями. Причем контрастных цветовых сочетаний, которые можно было бы отне сти к «красно-зеленым», «сургучно-зеленым», и отчетливо «зеленых» и «серовато-синих» ни макроскопически, ни под бинокулярной лупой не наблюдалось.

Наиболее многочисленной (19 экз.) оказалась группа артефактов из каменного сырья серой окраски. Среди них 8 экз. имеют полосчатую текстуру с чередованием серых и темно-серых прослоев, соотношение мощностей которых и детали текстурного узора позволяют уверенно предположить, что шесть артефактов (№ 10, 12, 17, 31, 33, 35)* изготовлены из одного камня. Серые прослои обладают хорошим светло-серым просвечиванием в заусенцах, как и неполосчатая серая порода артефакта № 16. Порода четырех неполосчатых серых артефактов имеет зеленоватый оттенок и слабое зеленовато-серое просвечивание. Еще 5 экз. – светло-серой до желтовато-бесцветной породы, близкой к неполо счатой серой разности, имеет бесцветное или чуть-чуть желтоватое просвечивание, как у халцедона.

В сером полосчатом артефакте № 30 темно-серый прослой местами имеет коричневатый оттенок, и порода приближается по цветовым характеристикам к сырью второй группы артефактов (11 экз.) – коричневых или также полосчатых, в которых нерезкие коричневые полосы-слои чередуются с серыми, имеющими слабый зеленоватый оттенок и светло-серое или чуть зеленоватое просвечивание. Микроскопически коричневая, до сургучно-коричневой, окраска породы под бинокуляром обнаруживает отчетливый оранжевый оттенок, хорошее желто-оранжевое просвечивание в заусенцах и тонком крае сколов. Артефакты № 4, 13, 34, а также с большой вероятностью № 3 из такой полосчатой оранжево-коричневой, очень слабо зеленовато-серой породы, судя по текстурному рисунку, происходят от одного нуклеуса**. Вероятно, именно это цветовое сочетание в свежих, неизбежно влажных, артефактах могло восприниматься предшествующими исследователями как «сургучно-зеленое» и даже «красно-зеленое». Артефакты № 9, 25, 27 с одинаковыми сургучно-коричневыми и серыми без зеленоватого оттенка полосами также получены от одного нуклеуса***.

Таким образом, уже при бинокулярном исследовании можно заключить, что все артефакты изготовлены из однотипной тонкозернистой высококремнистой породы (твердость Н = 6,5–7,0), хорошо просвечивающей в тонких краях сколов и заусенцах, цветовые разности которой связаны взаимными переходами.

Общим признаком является также присутствие очень мелких круглых включений – псевдоморфоз по палеонтологическим остаткам. В шлифах последние определены канд. геол.-мин. наук О.Т. Обут как радиолярии, в связи с чем порода должна быть отнесена к радиоляритам (рис. 2), которые в классификации высококремнистых пород с аутигенным кремнеземом (силицитов) относятся к биогенным образованиям [Фролов, 1992, с. 277]. Вместе с тем значительное содержание халцедона, в который погружены радиолярии, явная слоистость породы с темно-серыми прослоями, богатыми непрозрачным пелитовым материалом и примесь рудного минерала свидетельствуют о значительном участии абиогенного кремнистого осадка, приближая породу к кремнистым сланцам, кремням и радиолярие-вым яшмам. Однако хорошее просвечивание породы в тонком крае и ее преимущественно халцедоновый состав не позволяют отнести ее к яшмам в классическом понимании этого термина.

Наличие среди яшм Урала радиоляриевых разностей, равно как и отнесение породы к яшмам предшественниками с большим опытом работы на Южном Урале, требует для определенности в этом вопросе петрографического сопоставления каменного сырья артефактов местонахождения Шикаевка с кремнистым сырьем предполагаемых ими источников. В той же мере (и в первую очередь) необходимо изучение галечного каменного сырья р. Тобол и ее притоков вблизи местонахождения (в т.ч. в отложениях террас), поскольку без этих исследований делать вывод об импорте каменного сырья и направлении миграции изготовителей артефактов – некорректно, даже в случае соответствия каменного сырья артефактов Шикаевки «яшмам» южноуральских источников.

Список литературы Каменное сырье из позднепалеолитического местонахождения Шикаевка-2

- Геологический словарь: в 2 т. -М.: Недра, 1973. -Т. 2: Н-Я. -456 с.

- Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала. -М.: Наука, 1976. -368 с.

- Мосин В.С., Никольский В.Ю. Кремень и яшма в материальной культуре населения каменного века Южного Урала. -Екатеринбург: УрО РАН, 2008. -196 с.

- Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. -Новосибирск: Наука, 1986. -142 с.

- Петрин В. Т., Смирнов Н.Г. Открытие палеолитического памятника в Зауралье//Вопр. археологии Урала. -Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1975. -Вып. 13. -С. 75-85.

- Сериков Ю.Б. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. -Нижний Тагил: Нижнетагильский гос. пед. ин-т, 2000. -430 с.

- Фролов В.Т. Литология. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1992. -336 с.