Каменные индустрии поселений "плоскодонного неолита" Барабы

Автор: Юракова Алена Юрьевна, Марочкин Алексей Геннадьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты морфологического анализа коллекций каменного инвентаря из поселений раннего неолита Барабинской лесостепи. Выявлены сходства в первичном расщеплении, высокой доле микропластин, преобладании геометрически правильных форм скребков, выполненных на отщеповых заготовках, наличии крупных абразивов. Установлено различие в преобладающей локализации ретуши при специальной подработке пластин: вентральной (Автодром-2/2, Старый Московский Тракт-5 - до 60 %) и дорсальной (Автодром-1 - 61 %). Специфика каменной индустрии неолитических поселений Барабы с плоскодонной керамикой отчетливо проявляется в сравнении с местными комплексами артынской культуры (поздний неолит). Для последней характерны другой вид предпочитаемого сырья, возросшая роль контрударного расщепления, увеличение размеров пластин, четкое преобладание дорсальной ретуши при оформлении орудий на пластинах, а также различия в номенклатуре предметов. Полученные результаты не противоречат гипотезе о культурно-хронологическом единстве поселений Барабинской лесостепи с плоскодонной неолитической посудой.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, ранний неолит, каменные индустрии, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147220459

IDR: 147220459 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-176-190

Текст научной статьи Каменные индустрии поселений "плоскодонного неолита" Барабы

Интерпретация памятников с плоскодонной керамикой в неолите Урала и Западной Сибири затрагивает пласт фундаментальных проблем генезиса и внутренней динамики развития культурных типов. Актуальна проблематика их типологической дифференциации, культурной атрибуции, хронологии. Историографически решение этих проблем в большей степени опирается на исследования керамических комплексов. Это вполне объяснимо яркостью для Зауралья и Западной Сибири самого феномена ранней плоскодонной керамической посуды. Выделение культурно-хронологических критериев при анализе каменного инвентаря пока находит меньшее применение. Причинами этого выступают часто смешанный характер культурных отложений на большинстве известных памятников и, что особенно важно, различия в методических подходах к анализу. Исследователи отмечают крайнюю степень обобщенности описаний каменного инвентаря, доступных в литературе и малопригодных для поиска аналогий [Косинская, 2010; Скочина, 2017. С. 23].

Массив культурных типов с ранней плоскодонной керамикой занимает огромную часть территории Западной Сибири и Северного Казахстана. Примеры детальной сравнительной характеристики каменных индустрий «плоскодонного неолита» созданы для локальных археологических микрорайонов и отдельных памятников Среднего Зауралья [Дрябина, 1995; Алексашенко, 1986; Ковалева, Зырянова, 2010], лесостепного Тоболо-Ишимья [Зах и др., 2008; Скочина, 2017], Верхнего Прииртышья [Мерц, 2014]. Первый опыт обобщений хронологически значимых типологических отличий в каменном инвентаре, предложенный для бо-борыкинской культуры [Горащук, 2012], отражает постановку проблемы, но не ее решение.

В Барабинской лесостепи неолитические поселенческие и производственные комплексы с плоскодонной керамической посудой известны на шести памятниках: Автодром-2/2, Автодром-1, Старый Московский Тракт-5, Венгерово-2, Тартас-1, Усть-Тартас-1 [Молодин и др., 2015; 2016]. Характеристика их каменного инвентаря содержится в ряде публикаций ежегодных материалов и обобщающих работ.

Настоящая статья посвящена сводной сравнительной характеристике каменных индустрий «плоскодонного неолита» Барабы, выявлению специфичных и общих признаков между отдельными комплексами. Выводы исследования будут базироваться на анализе наиболее репрезентативных серий инвентаря с поселений Автодром-2/2, Автодром-1 и Старый Московский Тракт-5 (далее СМТ-5), изученных в 2003–2019 гг. Кузбасской археологической экспедицией под руководством д-ра ист. наук, проф. В. В. Боброва. Инвентарь остальных памятников привлечен для сравнения отдельных параметров.

Источники и методы исследования

Предметы каменной индустрии на поселениях Автодром-2/2, Автодром-1 и СМТ-5 залегали в слое светло-желтой супеси («белого песка») за пределами жилищ и в заполнении жилищных котлованов. Количественные выборки каменного инвентаря для суммарной характеристики сформированы исходя из особенностей археологического контекста ранних комплексов на каждом памятнике. В выборку включались предметы преимущественно с тех планиграфических участков, на которых четко прослеживалось контекстуальное единство с плоскодонной неолитической посудой, с отсутствием или с минимальным количеством керамического материала позднего неолита или раннего металла. Это позволяет рассматривать полученные результаты для выявления типологической специфики производства каменных изделий «плоскодонного неолита» Барабы.

Исследование каменной индустрии как совокупности устойчивых признаков техник расщепления, типов вторичной обработки, ассортимента и типов изделий [Ковалева, Зырянова, 2010. С. 245] опирается на результаты морфологического анализа различных категорий предметов. Используется терминология, принятая в региональной литературе для индустрий голоцена [Кирюшин и др., 1993; Скочина, 2017]. Помимо общих параметров формы, размеров, продольного и поперечного сечений, для отдельных категорий инвентаря учитывались индивидуальные признаки: степень сработанности, форма и ширина негативов, локализация фронта скалывания (для продуктов первичного расщепления), сохранность, наличие и локализация специальной подработки периметра, степень покрытия поверхности (для пластин), тип и степень модификации заготовки, способ оформления рабочего края (для скребков) и др.

Минералогические определения, приведенные в статье, выполнены канд. геол.-минерал. наук Н. А. Кулик (ИАЭТ СО РАН, Новосибирск) и Е. Я. Цукаковой (АО «Западно-Сибирский испытательный центр», Новокузнецк).

Поселение Автодром-2/2

Коллекция каменного инвентаря включает 2,7 тыс. предметов, залегавших в заполнении и на дне 12-ти жилищ (№ 36–38, 41, 44, 45, 47, 50–52, 56, 57) на юго-западном участке поселения Автодром-2/2, а также в слое «белого песка» за пределами объектов (рис. 1).

Среди видов каменного сырья, применявшихся для изготовления орудий, наиболее представлены окремненные и кварцитовидные песчаники, алевропесчаники, песчанистые алевролиты («линевского» и переходного к «мугоджарскому» типов). В производстве орудий применялись также кремень, опал, метаморфические породы – слабо метаморфизованные и слабоокремненные песчаники, алевролиты (отличные от «линевского» типа); роговики, магматические породы – эффузивы, дайковые.

Необработанное сырье представлено двумя небольшими гальками кварцитовой породы, размерами 19 × 16 × 11 и 22 × 17 × 12 мм.

Первичное расщепление зафиксировано на нуклеусах различной степени оформленности и сработанности (рис. 1, 1–5 ).

Пренуклеусы и желваки с негативами разнонаправленных отщеповых снятий насчитывают 11 экз. Размеры: 17–50 × 16–47 × 13–28 мм. Имеется преформа одноплощадочного клиновидного нуклеуса (29 × 25 × 19 мм) с негативами пластинчатых снятий шириной до 13 мм.

(1-71, 73-76}

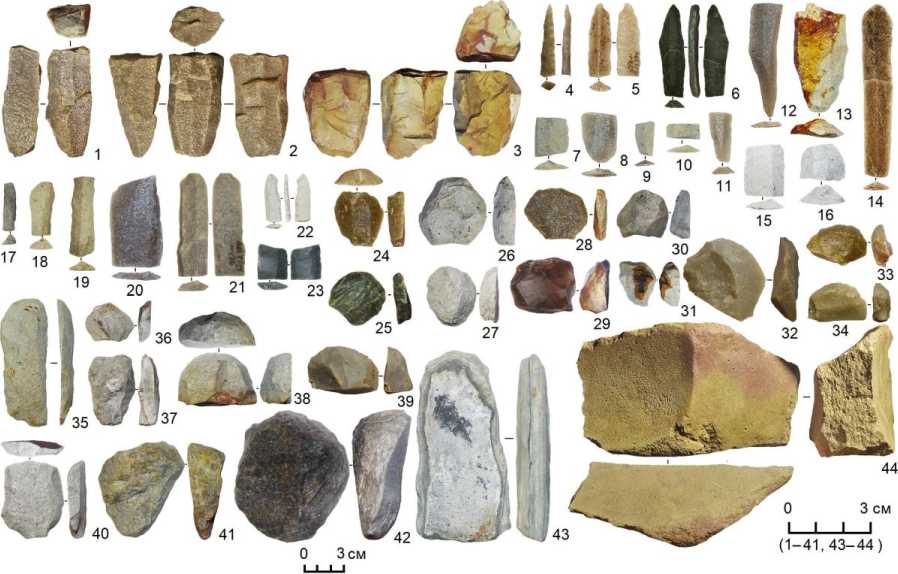

Рис. 1 (фото). Каменный инвентарь раннего неолита с поселения Автодром-2/2:

1–5 – нуклеусы; 6 – острие; 7–10 – перфораторы; 11–21 – пластины без специальной подработки; 22–46 – пластины с ретушью; 47–66 – скребки; 67–71 , 74 – абразивы; 72 , 73 – шлифованные топоры; 75 – фрагмент шлифованной подвески; 76 – зашлифованная сланцевая плитка

Fig. 1 (photo). Stone tools from Avtodrom-2/2 settlement (Early Neolithic):

1–5 – cores; 6 – point; 7–10 – perforators; 11–21 – not retouched blades; 22–46 – retouched blades; 47–66 – scrapers; 67–71 , 74 – sandstone abrasives; 72 , 73 – polished axes; 75 – polished pendant (fragment); 76 – polished slate slab

Нуклеусы представлены 8 экз. Они истощенные, небольших размеров: 18–47 × 14–30 × х 10-21 мм, наиболее крупные экземпляры - 42 х 21 х 16 и 47 х 22 х 17 мм. Предметы одноплощадочные монофронтальные (4 экз.), двуфронтальные (2 экз.), с круговым фронтом скалывания (2 экз.) клиновидной, призматической и плитчатой форм, с негативами пластинчатых снятий шириной от 1 до 11 мм.

Нуклевидные сколы составили 28 экз., в том числе: сколы с основания - 9 экз. (размеры -8-42 х 11-40 х 5-20 мм), сколы подживления ударной площадки - 9 экз. (9-24 х 11-23 х х 5-19 мм), продольные - 9 экз. (13-31 х 8-23 х 4-12 мм) и диагональные (1 экз.) сколы.

Среди отщепов (1 118 экз.) преобладают (76,4 %) «случайные» формы (854 экз.), из которых 93 % лишены специальной подработки; на 60 экз. (7 %) присутствует ретушь - в основном дорсальная (47 экз.), а также вентральная (10 экз.) и альтернативная (3 экз.), занимающая от 1 /12 до 2/3 периметра. Первичные сколы практически не представлены. Пластинчатые от-щепы занимают не более 24 %, в большинстве (90,5 %) без специальной подработки; ретушь присутствует на 25 экз. - с дорсальной (13 экз.), вентральной (11 экз.) сторон, в одном случае на скошенном торце, встречена альтернативная ретушь (1 экз.). Основная масса имеет средние размеры - 10-30 мм (68,7 %), отщепы малых размеров и «чешуйки» занимают не более четверти от общего числа (23,4 %), массивные экземпляры редки (7,9 %).

Пластины - 830 экз. (рис. 1, 11-46 . Изделия шириной до 10 мм составляют 51,3 %. Параметры целых экземпляров (21 экз.) варьируют: ширина 6-19 мм, длина 21-64 мм. Соотношение пластин с ретушью (41,8 %) и пластин без специальной подработки - 1 : 1,4. Пропорции сохранности аналогичны как в общей серии, так и отдельно среди пластин с ретушью и без нее: преобладают медиальные сегменты (57 / 49,5 %), менее представлены проксимальные (28 / 28,8 %), дистальные (12 / 18,8 %) и целые (3 / 1,9 %) экземпляры. Вентральная подработка пластин в целом превалирует над дорсальной, занимая - 66 %. Данная пропорция сохраняется и в отдельных выборках.

Скребков насчитывается 479 экз. (рис. 1, 47–66 ). Среди типов заготовок преобладают от-щепы (75,4 %) - на них оформлены скребки разнообразных форм: боковые (1,4 %), веерообразные (17 %), концевые (0,8 %), овальные (4,2 %), округлые (15,3 %), полукруглые (22,6 %), подквадратные (5 %) и прямоугольные (8,6 %), подтреугольные (1,4 %), трапециевидные (2,8 %), предметы без серьезной модификации формы заготовки (случайные) - 20,9 %. На пластинах и пластинчатых отщепах оформлено 21,5 % скребков, почти все они - концевые. Немногочисленные орудия выполнены на фрагментах желваков (5 экз.), сколах с нуклеусов (9 экз.) и сколе с поверхности шлифованного изделия (1 экз.).

Перфораторы и остроконечники составили 23 экз. (рис. 1, 6-10 ).

Перфораторы (17 экз.) выполнены на треугольных и трапециевидных в сечении пластинах. Целые экземпляры (4 экз.) представлены небольшими (15–24 × 6–11 × 2–3 мм) и чуть более крупными (39–41 × 9 × 3–4 мм) размерами. Орудия оформлены путем подработки одного или, чаще, двух маргиналов и торца пластин. Наиболее многочисленны (10 экз.) перфораторы с вентральной ретушью по двум маргиналам; половина из них также имеет дополнительную дорсальную подработку острия или маргиналов; одно орудие оформлено на проксимальном торце пластины и имеет клювовидный профиль; на другом с вентральной стороны ретушью с чуть более глубоким захватом сформированы две небольшие выемки. Четыре орудия сформированы дорсальной ретушью по двум маргиналам, у трех из которых острие также подработано с вентральной стороны. Один перфоратор имеет альтернативную подработку только в зоне острия. На двух других под оформление острия задействован скошенный полностью или по одному маргиналу торец, маргиналы подработаны альтернативной (1 экз.) и дорсальной (1 экз.) ретушью.

Встречено 6 остроконечников. Изготовлены на выступающих частях отщепов случайной (3 экз.) и пластинчатой (2 экз.) форм. Еще одно орудие на медиальном фрагменте пластины с усеченными маргиналами имеет локальную дорсальную подработку одной из сторон острия. Один предмет совмещает функции острия и скребка, оформлен на массивном

(53 × 15 × 13 мм) первичном сколе путем подработки одной из боковых граней и острого торца.

Обнаружено 3 наконечника стрел листовидной формы с вогнутой базой. Один из них выполнен на отщепе (24 × 14 × 3 мм), два других (23 × 12 × 4 и 32 × 8 × 4 мм) – на фрагментах трапециевидных пластин. Оформлены мелкой струйчатой ретушью. У одного изделия боковые кромки и лезвие подработаны непрерывной крупной захватывающей ретушью с вентральной стороны, аналогичная подработка фиксируется на одном из маргиналов и в области острия с дорсальной стороны предмета.

Шлифованная часть индустрии включает несколько категорий предметов.

Такие топоры / тесла представлены 14 экз. (13 готовых изделий и 1 заготовка) изделий из серо-зеленых сланцевых пород (рис. 1, 72 , 73 ). Имеются целые предметы (5 экз.) и фрагменты (8 экз.). Целые топоры (4 экз.) примерно одинаковых размеров (74–86 × 34–15 × 12–32 мм) имеют трапециевидные в сечении и в плане формы; у одного изделия выражена асимметрия рабочего лезвия. Один топорик (30 × 27 × 6 мм) переоформлен под скребок крупной захватывающей ретушью по обушковому торцу. На заготовке топора (81 × 38 × 25 мм), сформированной крупными бифасиальными сколами, сохранился участок галечной корки.

Найден фрагмент шлифованной плитки (96 × 71 × 23 мм), где равномерной шлифовкой обработана одна из плоских поверхностей; на боковой грани фиксируются следы отверстия, выполненного методом сверления с последующей подшлифовкой. Боковая грань, примыкающая к шлифованной плоской поверхности, «сглажена» оббивкой.

Фрагмент шлифованной подвески (?) (22 × 18 × 4 мм), изначально подтрапециевидной формы, в поперечном сечении представляет собой треугольник с усеченными боковыми углами (рис. 1, 75 ). В центре сохранилась часть округлого отверстия ( d = 5 мм).

Сколы с поверхности шлифованных орудий насчитывают 112 экз. Утилитарные сколы имеют размеры 7–59 × 3–41 × 1–17 мм, на некоторых присутствует специальная подработка.

Абразивы представлены 50 экз. (рис. 1, 67–71 ). По размерам и форме выделяется три группы таких предметов.

Первая – изделия аморфных, грушевидных, плитчатых, стержневидных очертаний (46 экз.) размерами 15–53 × 9–41 × 4–39 мм. На плоскостях половины предметов присутствуют узкие бороздки и желобки (шириной 2–10 мм) от затачивания инструментов. На одном фиксируются следы охры.

Вторая – крупные аморфные бруски (2 экз.) и крупный фрагмент плитки вытянутых подпрямоугольных пропорций. Размеры изделий: 59–101 × 68–83 × 16–55 мм.

На крупном (222 × 95 × 16 мм) фрагменте абразивной плитки из серого сланца одна из широких плоскостей зашлифована и вогнута. В центре сохранился участок округлого отверстия ( d = 16–17 мм) – следствие изношенности плитки на данном участке (рис. 1, 76 ).

Поселение Старый Московский Тракт-5

Выборка включает предметы (922 экз.), найденные в заполнении пяти жилищ (№ 1–3, 5, 7) и на участках межжилищного пространства, исследованных в 2017–2019 гг. (рис. 2).

Необработанное сырье представлено 11 экз.: небольшие гальки (размеры самой миниатюрной – 4 × 4 × 2 мм, самой крупной – 63 × 18 × 18 мм), а также мелкие (от 27 × 15 × 14 до 40 × 24 × 20 мм) обломки белой кварцитовой породы.

Первичное расщепление (рис. 2, 1–3 ) характеризуется нуклеусом и нуклевидными сколами (6 экз.). Целый экземпляр нуклеуса (30 × 15 × 14 мм) – одноплощадочный, монофрон-тальный, клиновидной формы, с плоским контрфронтом и негативами пластинчатых снятий шириной до 6 мм. Нуклевидные сколы (5 экз.) небольших размеров: продольные сколы (20 × × 22 × 10 и 47 × 30 ×11 мм), сколы с оснований – 2 экз. (18 × 13 × 8 и 22 × 9 × 9 мм) и скол подживления ударной площадки (12 × 6 × 5 мм). Принадлежат подпризматическим формам. Ширина негативов пластинчатых снятий варьирует в пределах 2–7 мм.

46 «1

3 см

3 см

Рис. 2 (фото). Каменный инвентарь раннего неолита с поселения Старый Московский Тракт-5:

1–3 – нуклевидные сколы; 4–11 – пластины без специальной подработки; 12–17 – перфораторы; 18–29 – пластины с ретушью; 30–53 – скребки; 54 – многофункциональное орудие (топор + скребок); 55 – 57 – абразивы; 58 , 61 – шлифованные топоры; 59 , 60 – предметы неизвестного назначения, 62 – зашлифованная сланцевая плитка

Fig. 2 (photo). Stone tools from Staryi Moskovskyi Trakt-5 settlement (Early Neolithic):

1–3 – cores (fragments); 4–11 – not retouched blades; 12–17 – perforators; 18–29 – retouched blades; 30–53 – scrapers; 54 – multi-function tool (axe + scraper); 55 – 57 – sandstone abrasives; 58 , 61 – polished axes; 59 , 60 – tools of uncertain function, 62 – polished slate slab

Отщепы многочисленны (396 экз). Абсолютно преобладают «случайные» сколы (98 %), специальная подработка в виде дорсальной или вентральной ретуши на 1/ 5 –2/ 3 периметра присутствует крайне редко (11 экз.). Один предмет покрыт бифасиальной ретушью по всему периметру. Отщепы пластинчатых форм единичны (2 %), среди них лишь один имеет краевую ретушь, нанесенную с вентральной стороны по всему периметру.

Пластины в составе коллекции насчитывают 258 экз. (рис. 2, 4–11 , 18–29 ). Среди пластинчатых заготовок доля микролитов (шириной до 10 мм) составляет 38 %. Целые экземпляры (9 экз.) имеют ширину 9–13 мм, длина неретушированных составляет от 9 до 44 мм. Более крупные целые пластины (2 экз.) длиной 64–67 мм подвергнуты специальной подработке в виде вентральной краевой ретуши по двум маргиналам.

Около 2/ 3 (69 %) предметов не имеет специальной подработки. Среди них 96 % представлено фрагментами – преимущественно медиальными (79 экз.), а также проксимальными (57 экз.) и дистальными (36 экз.). Среди пластин с ретушью (31 % / 79 экз.) пропорция сохранности аналогична. Специальная подработка представлена преимущественно в виде вентральной ретуши (70 %), чаще по двум (37 экз.), реже (8 экз.) по одному маргиналу. Дорсальная подработка менее распространена (23 %), локализуется чаще на одном (13 экз.), реже на двух маргиналах (6 экз.). Единичны случаи альтернативной (5 экз.) и бифасиальной (1 экз.) подработки пластин.

Встречено 183 скребка (рис. 2, 30–53 ). Концевые скребки на пластинах и пластинчатых отщепах немногочисленны (23 %), выполнены на заготовках длиной 7–47 мм, высотой 2– 10 мм, шириной 6–26 мм; доля микропластинчатых (шириной до 10 мм) среди них мала. Два концевых скребка оформлены с вентральной стороны и имеют дополнительную подработку одного маргинала с дорсальной стороны, либо двух – с вентральной. На концевых скребках, рабочий край которых оформлен на дорсальной поверхности, дополнительная подработка чаще присутствует в виде вентральной ретуши по двум маргиналам (13 экз.), реже – в виде альтернативной или дорсальной по одному маргиналу. Один концевой скребок оформлен на продольном сколе с нуклеуса.

Орудия на отщепах составляют 75 % от общего числа; их длина и ширина не превышают 40 мм. Среди них преобладают скребки с сильно модифицированной кромкой – округлой, подокруглой, веерообразной, подпрямоугольной форм; изделия на слабо модифицированных заготовках («случайных» форм) составляют около четверти от общего количества.

Единично представлены скребки, оформленные на продольном сколе с нуклеуса (19 × × 25 × 7 мм), сколе подживления (17 × 18 × 6 мм) и фрагменте шлифованного орудия (37 × 31 × 16 мм).

Сколы с поверхности шлифованных орудий (33 экз.) являются утилитарными, сохранившимися на дорсальной стороне участков шлифованной поверхности изначального изделия. Преобладают сколы средних размеров (до 36–41 мм), присутствует единственный крупный фрагмент (178 × 23 × 7 мм).

Абразивы (10 экз.) (рис. 2, 55–57 ) в основном представлены фрагментами абразивных плиток из мелкозернистого песчаника небольших размеров (27–39 × 18–28 мм; 6 экз.) или чуть более крупных (52–79 × 19–59 мм; 4 экз.). Следы сработанности фиксируются в виде заглаженностей и вогнутого профиля поверхностей и граней. На одном предмете, помимо этого, имеются несколько узких бороздок.

Обнаружена сланцевая плитка (1 экз.) со следами лощения размером 114 × 124 × 10 мм (рис. 2, 62 ). Изначальная форма предмета не ясна. По одной стороне шлифовкой выполнен правильный прямой угол, всему остальному периметру сплошными крупными сколами приданы округлые очертания с несколькими редкими небольшими выемками. На противоположной от правильного угла грани такими же крупными сколами оформлен шипообразый выступ.

Имеются перфораторы и острия (всего 9 экз.) (рис. 2, 12–17). Перфораторы (8 экз.) оформлены на пластинчатых заготовках, преимущественно микролитоидных, путем одно- сторонней, двусторонней или альтернативной подработки маргиналов и зауженного торца. Их длина составляет 20–49 мм, высота – 2–5 мм. Найдено одно острие, оформленное краевой ретушью на крупном (51 × 32 × 9 мм) отщепе, а именно на его заостренном участке, образованном еще при скалывании.

Встречены 2 отбойника. Орудия выполнены на продолговатых гальках (38 × 53 × 41 мм и 110 × 27 × 17 мм). На торцах предметов фиксируются следы изношенности в виде мелких выщербин.

Шлифованные топоры, их фрагменты и заготовки насчитывают 11 экз. (рис. 2, 54 , 58 , 61 ). Найдены две крупных заготовки (82 × 32 × 30 и 79 × 33 × 28 мм), поверхность которых достаточно модифицирована. Очертания одного из будущих орудий треугольной формы в плане и поперечном сечении оформлены крупными двухсторонними сколами; сформированы ребро жесткости, лезвийный и обушковый участки, одна из боковых плоскостей имеет признаки шлифовки. Другая заготовка, трапециевидная в сечении, имеет сформированное ребро; намечены плоскости рабочего лезвия и обушковой части. Возможно, предмет связан с попыткой переиспользования расколотой вдоль заготовки «традиционного» изделия с двумя ребрами жесткости.

Готовые изделия (9 экз.) представлены целыми экземплярами и фрагментами. Примечательны два крупных орудия. Одно (97 × 37 × 21 мм) – почти полной сохранности, с обломанной лезвийной частью, трапециевидных очертаний в плане и поперечном сечении. Другое (140 × 47 × 37 мм) представляет фрагмент аналогичного по форме топора, выполненного на расколотом вдоль галечном валуне. Еще один выделяющийся предмет (69 × 43 × 17 мм) – обушковая часть топора, линзовидная в поперечном сечении, на поперечном сколе и обушке несет следы утилитарного износа, свидетельствующие об использовании предмета в качестве скребка без дополнительной специальной обработки. Боковые грани также имеют признаки износа – результат режущих или рубящих действий.

Найдены также два предмета неизвестного назначения из мелкозернистого песчаника (?) (рис. 2, 59 , 60 ). Размеры артефактов 112 × 36 × 30 и 40 × 31 × 31 мм соответственно. Фрагменты изделий по своей морфологии напоминают приостренную обушковую часть каменного топора, трапециевидного в поперечном сечении. В пользу этого говорит традиционный для подобных орудий способ подработки – оформление плоскостей и граней предмета крупными снятиями и дополнительная пришлифовка. Однако специфика сырья, мягкого и пористого, полностью исключает рубящий или дробящий функционал предмета.

Поселение Автодром-1

Каменный инвентарь памятника включает свыше 570 предметов, залегавших преимущественно в заполнении шести жилищ (№ 1–3, 5, 8 и 9), а также на прилегающих участках межжилищного пространства.

Необработанное сырье представлено фрагментом мелкозернистого песчаника (34 × 30 × × 12 мм) неправильной формы без признаков использования, скоплением фрагментов породы (предположительно, лимонита) и мелкой (9 × 7 × 4 мм) галькой.

Продукты первичного расщепления немногочисленны (8 экз.) (рис. 3, 1–3 ).

Найден единичный пренуклеус – одноплощадочный, монофронтальный (34 × 26 × 21 мм) подпризматической формы, с негативами пластинчатых снятий.

Нуклеусы представлены 5 экз. Два из них в виде сколов неправильной формы, размерами 32 × 26 × 14 и 25 × 21 × 11 мм; один несет негативы отщеповых и двух пластинчатых снятий шириной до 5 мм. Вероятно, они были переиспользованы в качестве скребков. Два клиновидных одноплощадочных нуклеуса: один (34 × 24 × 11 мм) монофронтальный с негативами пластинчатых снятий шириной до 7 мм, другой с круговым фронтом и негативами шириной до 10 мм. Еще один нуклеус представляет собой трапециевидную в сечении плитку с негативами пластинчатых снятий шириной 5–7 мм на боковой стороне.

Рис. 3 (фото). Каменный инвентарь ранненеолитического комплекса поселения Автодром-1:

1–3 – нуклеусы; 4–6 – перфораторы; 7–16 – пластины без специальной подработки; 17–23 – пластины с ретушью; 24–42 – скребки; 43 – заготовка топора (?); 44 – абразив

Fig. 3 (photo). Stone tools of Early Neolithic complex from Avtodrom-1 settlement:

1–3 – cores; 4–6 – perforators; 7–16 – not retouched blades; 17–23 – retouched blades; 24–42 – scrapers; 43 – preform of an axe (?); 44 – abrasive

Обнаружено 2 нуклевидных скола, в том числе скол подживления одноплощадочного (?) нуклеуса (14 × 9 × 5 мм) с негативами пластинчатых снятий шириной 3–7 мм.

Отщепы составляют самую значительную часть коллекции (288 экз.). Преобладают экземпляры случайных форм (92,4 %), из которых только 10 имеют дополнительную подработку: шесть в виде мелкой эпизодической (1/ 10 периметра) и непрерывной (1/ 2 периметра) краевой ретуши с дорсальной стороны, один – непрерывной захватывающей ретушью по всему периметру; два отщепа подработаны на 1/ 6 и 1/ 3 периметра с вентральной стороны мелкой непрерывной ретушью. Пластинчатые отщепы немногочисленны – 7,6 %.

Пластины (120 экз.) (рис. 3, 7–23 ) представлены дистальными (20 %), медиальными (45 %), проксимальными (34,2 %) и одним целым (0,8 %) экземплярами. Ширина варьирует от 4 до 20 мм. Доля микропластин шириной до 10 мм составляет 46,7 %, среди них изделия шириной до 7 мм – 14,2 % (длина от 7 до 62 мм, длина целого экземпляра 10 мм).

Специальная подработка фиксируется на 38,3 % пластин. Преобладает дорсальная ретушь (56,5 %), нанесенная чаще по одному, реже по двум маргиналам, в одном случае – на торце. Вентральная подработка присутствует на 23,9 % пластин по одному или двум маргиналам, альтернативная – на 17,1 % предметов, бифасиальная – 2,2 %.

Среди скребков (116 экз.) (рис. 3, 24–42 ) преобладают (83,6 %) предметы на отщепах различных форм: округлой (12,1 %), полукруглой (22,4 %), овальной (2,6 %), подквадратной и прямоугольной (11,2 %), веерообразной (13,8 %), треугольной (0,9 %), случайной (17,2 %)

и бокового типа (0,9 %). Среди вариантов оформления доминирует крупная захватывающая ретушь, намного реже встречается мелкая захватывающая и мелкая краевая. Один из скребков имеет вытянутую «восьмеркообразную» форму и два рабочих края на противоположных торцах. Три скребка оформлены ретушью на различных участках как с дорсальной, так и с вентральной стороны. Имеется одно орудие с вогнутым рабочим краем, которое можно интерпретироваться как скобель.

Концевые скребки на пластинах малочисленны (11,2 %), размеры варьируют в пределах 12–51 × 12–31 × 3–15 мм. На девяти из них рабочий край оформлен с дорсальной стороны захватывающей ретушью; на противоположном рабочему краю торце одного скребка (51 × × 19 × 5 мм) оформлены боковой резец, небольшая выемка и миниатюрный шип-перфоратор, а оба маргинала подработаны мелкой краевой пильчатой ретушью. Один скребок (29 ×2 3 × × 6 мм) оформлен крупной вентральной ретушью. На фрагментах желваков выполнены 3,4 % скребков. Два из них (размерами 40 × 18 × 13 и 37 × 19 × 13 мм) боковые, оформленные крутой дорсальной захватывающей ретушью на 1/ 2 периметра; один овальный, размерами 44 × × 27 × 20 мм, покрыт аналогичной ретушью по всему периметру. Скребок размерами 37 × 29 × 7 мм оформлен на фрагменте шлифованного тесла; сохранилась часть первоначальной рубящей кромки с выраженной асимметрией рабочего профиля.

Перфораторы насчитывают 6 экз. (рис. 3, 4–6 ). Два перфоратора выполнены на высоких пластинах; один из них является обломком острия (29 × 6 × 3 мм), оформленного крупной притупляющей вентральной ретушью, другой (35 × 16 × 3 мм) выполнен на дистальном конце пластины – острие оформлено двумя крупными сколами с дорсальной стороны. Еще одно орудие – медиальная пластина треугольного сечения (28 × 9 × 4 мм), обработанная по двум маргиналам мелкой краевой ретушью с вентральной стороны (на одном торце оформлен шиповидный выступ). Один перфоратор оформлен на пластине с заостренным торцом: мелкой ретушью подработаны оба маргинала. Один из остроконечников (12 × 12 × 4 мм) выполнен на скошенном торце пластины, острие образовано выступающим углом торца и подработано с дорсальной стороны крупной захватывающей ретушью. Другой (12 × 8 × 4 мм) – отщеп случайной формы с острием, оформленным мелкой дорсальной ретушью.

Абразивы встречены в трех случаях (рис. 3, 44 ) . Фрагмент прямоугольного бруска (72 × × 45 × 13 мм) из крупнозернистого песчаника имеет явные следы сработанности как на боковых кромках, так и на плоских сторонах, и узкую борозду на одной из плоских сторон. Крупный абразив (160 × 86 × 54 мм) из мелкозернистого песчаника имеет сильно вытертые плоскости и оббитую боковую кромку.

Шлифованные орудия из сланцевых пород представлены расслоившейся, грубо оббитой заготовкой топора (рис. 3, 44 ) (68 × 35 × 12 мм) и утилитарными сколами с их поверхности (19 экз.) (наиболее массивный – 54 × 33 × 10 мм).

Заключение

Комплексы каменного инвентаря с поселений Автодром-2/2, Автодром-1 и Старый Московский Тракт-5 показывают выраженную типологическую близость или даже идентичность по следующим признакам.

Все выборки дают очень близкий по составу набор предметов. Это продукты расщепления (нуклеусы, желваки, нуклевидные сколы, отщепы, пластины, скребки, перфораторы и острия, абразивы из песчаника, шлифованные топоры-тесла и сколы с их поверхности). Примечательно почти полное отсутствие наконечников стрел. Единичные предметы из коллекции поселения Автодром-2/2 типологически идентичны многочисленным поздненеолитическим наконечникам из планиграфически близкого поселения Автодром-2/1 и могут быть связаны именно с ним.

Отмечается преимущественно пластинчатый характер расщепления (характеризуется одноплощадочными, моно- и бифронтальными нуклеусами клиновидной и призматической форм). При единичных находках необработанных мелких галек практически полностью отсутствуют первичные сколы, что свидетельствует о поставках каменного сырья в виде подготовленных ядрищ.

Доля микропластин значительна (Старый Московский Тракт-5 – 38 %, Автодром-1 – 46,7 %, Автодром-2/2 – 51,3 %).

Формы скребков, оформленных на отщепах, преимущественно геометрически правильные; имеются концевые скребки на пластинах.

Для поселений Автодром-2/2, Старый Московский Тракт-5 и Тартас-1 зафиксировано преобладание вентральной ретуши при оформлении изделий на пластинах (в комплексе Ав-тодром-2/2 доля пластин с вентральной подработкой составляет 66–70 %, Старый Московский тракт-5 – 70 %). Обратная ситуация зафиксирована при анализе пластин поселения Автодром-1 – в данном случае отмечается четкое преобладание дорсальной ретуши (61 %) при меньшей роли вентральной (20,5 %). Это важное наблюдение, которое может маркировать культурно-хронологическую разницу между памятниками, хотя такая гипотеза нуждается в проверке на других материалах.

Таким образом, каменные индустрии ранненеолитических поселений Венгеровского археологического микрорайона на северо-западе барабинской лесостепи показывают высокую степень сходства как между собой, так и с несколько отстоящей от остальной серии коллекцией поселения Автодром-1. Это особенно хорошо видно при сравнении с индустрией артынской культуры позднего неолита, изученной на поселении Автодром-2/1. В этом случае культурно-хронологические изменения прослеживаются буквально по всем показателям. В частности, в позднем неолите доминирующим сырьем являлись серые окремненные песчаники. Возросла роль контрударного расщепления, что объясняется иным составом сырьевой базы [Косинская, 2010. С. 22]. Появилось большое количество скребков на отщепах случайных форм. Типичной категорией инвентаря стали наконечники стрел листовидной формы. Увеличились средние пропорции пластин и появились оформленные на крупных пластинах ножи. Четко прослеживается преобладание дорсальной ретуши при оформлении орудий на пластинах [Бобров и др., 2017].

В целом следует говорить о типологическом единстве каменных индустрий всех поселенческих комплексов с плоскодонной керамической посудой в Барабе, но с констатацией определенных отличий для каменной индустрии поселения Автодром-1. Это не противоречит ранее высказанным гипотезам о культурно-хронологическом единстве данных памятников. Четко зафиксированные отличия каменных индустрий «плоскодонного неолита» от индустрий артынской культуры имеют значение для археологического наполнения типологической и периодизационной схемы неолита барабинской лесостепи.

Обозначенные во введении проблемы в аналитическом описании каменных индустрий «плоскодонного неолита» других районов Урало-Западносибирского региона затрудняют подробное сравнение с ними барабинских материалов. Но в целом это перспективное направление, учитывая сохраняющуюся дискуссию о культурной и хронологической принадлежности таких комплексов.

Материал поступил в редколлегию Received 15.06.2020

Список литературы Каменные индустрии поселений "плоскодонного неолита" Барабы

- Алексашенко Н. А. Хозяйство Нижнего Притоболья эпохи неолита и ранней бронзы (по данным анализа орудий труда): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1986. 18 с.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Поселение артынской культуры Автодром-2 -памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи // Археология, этнография и антропология Евразии. 2017. Т. 45, № 1. С. 49-61. Б01 10.17746/1563-0102.2017.45.1.049061

- Горащук И. В. Каменные орудия боборыкинской культуры // Человек и Север: антропология, археология, экология: Материалы Всерос. конф. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2012. Вып. 2. С. 103-104.

- Дрябина Л. А. Каменная индустрия поселения Мергень 5 // Древняя и современная культура народов Западной Сибири. Тюмень, 1995. С. 3-11.

- Зах В. А., Зимина О. Ю., Рябогина Н. Е., Скочина С. Н., Усачева И. В. Каменная и костяная индустрия // Ландшафты голоцена и взаимодействие культур в Тоболо-Ишимском междуречье. Новосибирск: Наука, 2008. С. 85-110.

- Кирюшин Ю. Ф., Нохрина Т. И., Петрин В. Т. Методика обработки коллекций каменного инвентаря неолитического времени: Учеб. пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1993. 65 с.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. А. Неолит Среднего Зауралья: боборыкинская культура. Екатеринбург: Учебная книга, 2010. 308 с.

- Косинская Л. Л. Сырьевая стратегия и камнеобработка как аспекты культурной адаптации (по материалам неолитических памятников севера Западной Сибири) // Уральский исторический вестник. 2010. № 2 (27). С. 13-24.

- Мерц В. К. Боборыкинский комплекс поселения Борлы (Северо-Восточный Казахстан) // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. 1. С. 297-301.

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Нестерова М. С., Дураков И. А., Васильев С. К. Оригинальный производственный комплекс на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 326-331.

- Молодин В. И., Хансен С., Ненахов Д. А., Райнхольд С., Ненахова Ю. Н., Нестерова М. С., Дураков И. А., Мыльникова Л. Н., Кобелева Л. С., Васильев С. К. Новые данные о неолитических комплексах памятника Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. Т. 22. С. 135-139.

- Скочина С. Н. Каменная и костяная индустрия в эпоху неолита лесостепного Приишимья: Дис. ... канд. ист. наук. Тюмень, 2017. 321 с.