Каменные индустрии позднего этапа среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана

Автор: Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследований среднепалеолитических комплексов стоянки Дарвагчай-За-лив-1 и местонахождений с поверхностным залеганием археологического материала Дарвагчай-Карьер-2, -3 и -4. Данные каменные индустрии в культурно-хронологическом аспекте представляют заключительный (финальный) этап среднего палеолита, время их существования приходится на интервал ~ 60-50 тыс. л. н. В работе проводится подробный всесторонний анализ коллекций каменных артефактов, а также их сопоставление с индустриями близких по возрасту памятников Дагестана и Кавказа. Определяется сырьевая база и хозяйственный тип стоянок. Каменные индустрии относятся к типу моносырьевых. Каменный инвентарь характеризуется леваллуазской техникой расщепления и типичным среднепалеолитическим орудийным набором. На данный момент на территории Дарвагчайского геоархеологического района обнаружена целая серия однотипных местонахождений с каменными индустриями, относящихся к финальному этапу среднего палеолита. Особенности технико-типологического облика каменных индустрий с ярко выраженными леваллуазскими чертами и отсутствием верхнепалеолитических форм позволяют говорить о специфическом облике среднего палеолита Приморского Дагестана. Анализ всех имеющихся данных позволяет заключить, что, несмотря на значительное количество известных среднепалеолитических памятников на Кавказе, прямые аналогии с археологическими материалами исследуемых памятников отсутствуют. Данное обстоятельство в определенной степени можно объяснить узкой спецификой типа местонахождений (кратковременные стоянки-мастерские), палеоклиматическими условиями и особенностями сырьевой базы, а также имевшимся в то время культурным разнообразием, не исключающим возможность существования на данной территории оригинальной среднепалеолитической индустрии. Определенное сходство прослеживается у них с материалами некоторых стоянок Северо-Западного Кавказа, а также с предкавказским регионом.

Дагестан, местонахождения, финальный средний палеолит, леваллуазская система расщепления

Короткий адрес: https://sciup.org/145146337

IDR: 145146337 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0257-0263

Текст научной статьи Каменные индустрии позднего этапа среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана

Интенсивное изучение экспедициями Института археологии и этнографии СО РАН древнекаменного века Северо-Восточного Кавказа в течение последнего десятилетия позволило обнаружить более двадцати палеолитических памятников [Деревянко и др., 2012]. Данные археологические изыскания позволили значительно увеличить объем информации о древнейших этапах истории данного региона. Заполнить в определенной мере имеющуюся лакуну в знаниях о палеолитической эпохе в этой части Кавказа позволяют данные, полученные в последние годы при исследовании археологических объектов Дарвагчайского геоархеологического района (среднее течение р. Дарвагчай). Наиболее значимые результаты о времени позднего этапа среднего палеолита были получены при исследовании стоянки Дарвагчай-Залив-1 (комплекс 1) и местонахождений с поверхностным залеганием артефактов Дар-вагчай-Карьер-2, -3 и -4.

Ме сто расположения стоянки Дарвагчай-За-лив-1 соответствует переходу от предгорий к равнинной части территории Западного Прикаспия, естественная граница между которыми проходит по третьей древнекаспийской террасе, имеющей бакинский возраст. Первые каменные артефакты, относящиеся к среднему палеолиту, были обнаружены в 2009 г. в экспонированном со стоянии на верхней, распаханной части террасы. Коллекция включает 109 артефактов, в том числе: нуклеусы – 29 экз., нуклевидные обломки – 3 экз., сколы – 72 экз., обломки и осколки – 5 экз. Орудийный набор насчитывает 16 изделий, из них шесть скребел, выемчатое орудие, зубчатое орудие, леваллуазское острие с ретушью, нож, шиповидное орудие, галечное орудие и пять сколов с ретушью.

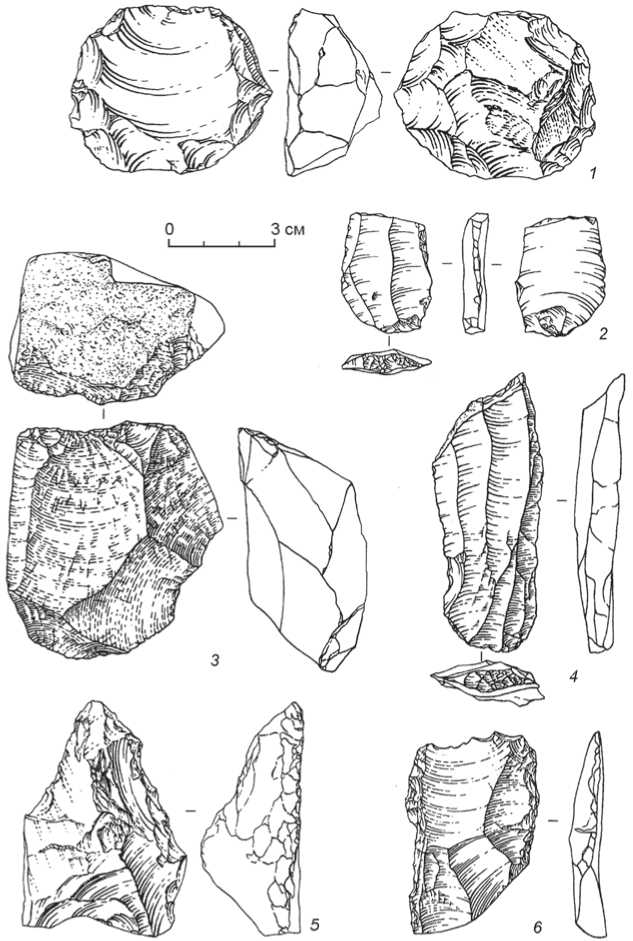

В качестве сырья для изготовления орудий использовались окремненные песчаники и известняки в виде окатанных желваков, галек и их обломков. Поверхность изделий, без изменений или слабо выветренная, покрыта розовато-красноватой или бежевой патиной, а в некоторых случаях толстой (до 1 мм) карбонатной коркой. Преобладают изделия средних размеров, которые имеют одинаковую степень сохранности поверхно сти и изготовлены в единой технической традиции. Первичное расщепление представлено леваллу-азскими (рис. 1, 1 ) и плоскостными ядрищами параллельного принципа расщепления (рис. 1, 3 ).

В небольшом количестве представлены удлиненные и леваллуазские сколы (рис. 1, 4 ). Среди остаточных площадок преобладают фасетированные и гладкие. Орудийный набор состоит из скребел (рис. 1, 5 , 6 ), в том числе скребла-ножа (рис. 1, 2 ), леваллуазского острия и сколов с ретушью. По совокупности характеристик возраст артефактов предварительно был определен в рамках финальной стадии среднего палеолита.

Дальнейшее изучение данного участка в 2012 г. позволило обнаружить аналогичные археологические материалы в стратифицированном состоянии. [Рыбалко, Кандыба, 2012]. В результате разведочных работ в шурфе, заложенном на небольшой площадке, на границе пашни, были обнаружены артефакты подобного облика. Впоследствии на месте шурфа был разбит раскоп общей площадью 70 м2. В ходе раскопочных работ была вскрыта толща плейстоценовых отложений на глубину до 0,5 м от дневной поверхности.

Ниже приводится сокращенное описание разреза (сверху вниз).

Слой 1. Серо-коричневый легкий суглинок рыхлый, пористый, с редкими карбонатными стяжениями (диаметром до 1 см), равномерно распределенными по всей толще горизонта. Кровля слоя до 0,04 м слабо гумусированная, имеет серый оттенок. Граница с нижележащим слоем четкая, относительно ровная, субгоризонтальная (падение в ЮЗ направлении). Мощность 0,3–0,4 м.

Слой 2. Желто-серая (в сухом состоянии белесая) лессовидная супесь. Слой сильно минерализованный, верхняя граница четкая неровная, имеет наклон параллельно склону. Мощность 0,3–0,4 м.

Археологические материалы залегали в нижней половине слоя 1 (серо-коричневый суглинок). Данный литологический горизонт ориентирован параллельно склону, генезис отложений делювиальноэоловый. Образование культуросодержащего слоя рассматривается как относительно длительный постепенный процесс, который происходил параллельно с накоплением археологических материалов. Этот процесс завершился после образования современной поверхности террасы. Все предметы имеют очень хорошую сохранность поверхности, полностью отсутствуют следы забитости и выкро-шенности на краях артефактов. В процессе раскопок были обнаружены аплицирующиеся предметы.

Рис. 1. Каменная индустрия поверхностных сборов местонахождения Дарвагчай-Залив-1.

1 , 3 - нуклеусы; 2 - скребло-нож; 4 - скол леваллуа; 5 , 6 - скребла.

Полученная коллекция насчитывает 742 артефакта, в том числе: нуклеусы - 82 экз., нуклевидные обломки - 15 экз., технические сколы - 2 экз., пластинчатые сколы - 7 экз., пластины - 11 экз., от-щепы - 439 экз., чешуйки - 42 экз., обломки и осколки - 144 экз. Орудийный набор - 44 экз., состоит из: выемчатых орудий (2), зубчатого орудия, ножей (3), скребел-ножей (4), леваллуазского острия (1), му-стьерского удлиненного остроконечника (1), скребел (5), скребков (4), отщепов с ретушью (23).

Обращает на себя внимание значительное количество нуклеусов (82 экз. - 11 % от общего числа предметов). Стоит отметить несоответствие процентного соотношения нуклевидных изделий и отщепов, а также незначительное количество первичных и вторичных сколов. Подобная ситуация наблюдается и в подъемной коллекции артефактов, представленной выше. По всей вероятности, это свидетельство того, что на место стоянки приносили уже оформленные заготовки (прену

клеусы), где происходила их дальнейшая утилиза- комплекс памятника Дарвагчай-Залив-1 как кратко- ция. В целом коллекция имеет ярко выраженный временную стоянку-мастерскую.

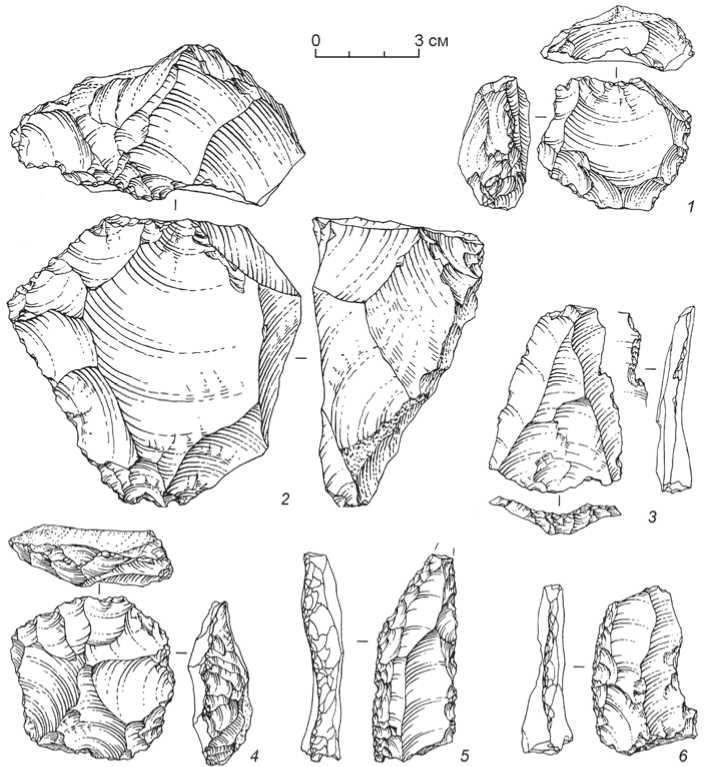

среднепалеолитический облик. Первичное расще- В процессе раскопок на прилегающей терри- пление представлено леваллуаскими (рис. 2,1,2, 4) тории были продолжены археологические изыска-и одноплощадочными монофронтальными ядрища- ния с целью обнаружения новых синхронных по ми параллельного принципа расщепления. Неболь- времени палеолитических местонахождений. Од-шими сериями представлены удлиненные сколы ним из таких объектов является памятник Дарваг-и пластины. Среди остаточных площадок преоб- чай-Карьер-2, обнаруженный в 2015 г. в результате ладают фасетированные и гладкие. В орудийном визуального обследования техногенного участка наборе в небольшом количестве представлены все кровли древнекаспийской террасы на сходных гипосновные среднепалеолитические типы изделий сометрических отметках рельефа [Кандыба, Рыбал-в виде разнообразных скребел (рис. 2, 5, 6), левал- ко, 2015].

луазского острия (рис. 2, 3 ) и мустьерского остро- Археологический памятник Дарвагчай-Карьер-2

конечника; кроме этого, отмечается наличие ати- расположен на правом берегу р. Дарвагчай, в полу-пичных скребков и сколов с ретушью. Особенности километре восточнее плотины Геджухского водо-распределения каменного материала в геологиче- хранилища в 50 м к юго-востоку от ранее известно-ском горизонте, его качественные и количествен- го местонахождения Дарвагчай-Карьер. Каменные ные составляющие позволяют определить данный артефакты залегали на верхней части террасы,

Рис. 2. Каменная индустрия стоянки Дарвагчай-Залив-1. 1 , 2 , 4 – леваллуазские нуклеусы; 3 – леваллуазское острие; 5 , 6 – скребла.

которая имеет неровную распаханную поверх-но сть. Археологический материал был сконцентрирован на небольшой площадке размером около 500 м2. В ходе обследования обнаружен 171 артефакт. Отбирались все нуклевидные изделия, предметы с вторичной отделкой, а также сколы (целые и фрагменты), имеющие определимые ударные площадки. В целом материалы данной коллекции составляют примерно 90 % от всех экспонированных на поверхности предметов. В качестве сырья использовался кремень и окремненный известняк в виде окатанных желваков и галек. Поверхность изделий слабо выветренная, покрыта розоватокрасноватой или бежевой патиной.

Преобладают изделия средних размеров, отмечается значительное количество нуклевидных изделий. Индустрия комплекса Дарвагчай-Карьер-2 демонстрирует явное преобладание леваллуазской техники расщепления, что подтверждается наличием большого количества леваллуазских нуклеусов и леваллуазских сколов (в основном отщепов), а также до статочно весомым количеством фасе- тированных ударных площадок. Небольшая группа плоскостных нуклеусов параллельного принципа расщепления в большинстве своем также направлена на производство отщепов. В пользу среднепалеолитического облика индустрии говорит присутствие в орудийном наборе ножа-скребла и медиального фрагмента мустьерского удлиненного остроконечника. Помимо этого, отмечается наличие выемчатых и комбинированных (выемча-тое-проколка) орудий, а также отщепов с ретушью.

В 2020–2021 гг. были проведены дополнительные разведочные работы в среднем течении реки Дарваг-чай с целью обнаружения новых археологических объектов и увеличения количества эмпирического материала. В результате было обнаружено два новых местонахождения с поверхностным залеганием археологического материала, получивших название Дарвагчай-Карьер-3 и Дарвагчай-Карьер-4.

Памятник Дарвагчай-Карьер-3 расположен на правом берегу р. Дарвагчай в 50 м к югу от плотины Геджухского водохранилища и в 900 м западнее обнаруженного ранее памятника Дарвагчай-Карьер-2

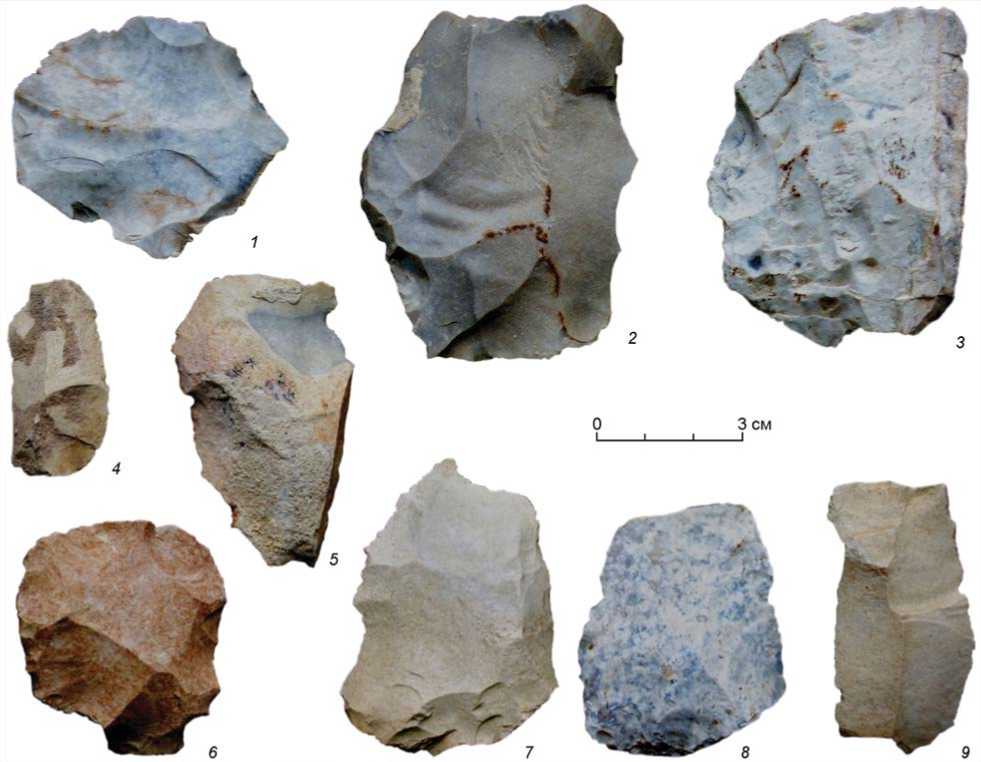

[Кандыба, Рыбалко, 2015; 2016]. Коллекция памятника Дарвагчай-карьер-3 насчитывает 137 артефактов. Нуклевидный набор состоит из 35 предметов, из них большая часть относится к леваллуазскому расщеплению (рис. 3, 1–3 , 6 ). Орудийный набор насчитывает 9 предметов, из которых наиболее выразительными изделиями являются листовидный бифас, два мустьерских остроконечника и леваллу-азские сколы с ретушью (рис. 3, 4 , 5 , 7–9 ).

Местонахождение Дарвагчай-Карьер-4 расположено в 300–400 м южнее памятника Дар-вагчай-Карьер-2 и 100–200 м восточнее дороги Геджух – Дюбек. Коллекция насчитывает 25 артефактов. Нуклевидный набор состоит из восьми нуклеусов, подавляющая часть которых относятся к леваллуазскому расщеплению. Орудийный набор включает два отщепа с краевой эпизодической ретушью.

Помимо сходных геолого-геоморфологических условий и сравнительно близкого расстояния между памятниками (~ 600–900 м), а также одинаковой сырьевой базы, обнаруживается полное сходство в каменном инвентаре. В группе нуклевидных изделий доминируют леваллуазские нуклеусы. Первичное расщепление в о сновном ориентировано на производство отщепов. Пластины и пластинчатые заготовки немногочисленны. В орудийном наборе присутствуют леваллуазские сколы, скребла и остроконечники. Также отмечается полное отсутствие верхнепалеолитических форм.

В результате проведенных полевых и камеральных исследований были получены неопровержимые свидетельства, что все представленные стратифицированные и подъемные археологические материалы имеют аналогичные технико-типологические характеристики, а по сути, являются единым археологическим комплексом. Следовательно, экспонированные на современной поверхности артефакты могут в полной мере использоваться для характеристики данной среднепалеолитической индустрии.

По совокупности признаков, данный комплекс наиболее близок каменному инвентарю нижних археологических горизонтов стоянки Тинит-1 (Та-

Рис. 3. Каменная индустрия местонахождения Дарвагчай-Карьер-3.

1–3 , 6 – нуклеусы; 4 , 5 , 7 , 9 – сколы с ретушью; 8 – остроконечник.

басаранский р-н, Республики Дагестан), которые по данным абсолютного датирования имеют возраст 45-47 тыс. л.н. [Анойкин и др., 2013]. Первичное расщепление здесь представлено левал-луазской, параллельной и торцовой техниками скалывания. Индустрия Тинита-1 преимущественно была направлена на получение удлиненных заготовок, что обусловлено основной формой ядрищ. В орудийном наборе коллекций значительную часть (ок. 40 %) составляют сколы и обломки с ретушью, среди типологически выраженных орудий более половины составляют скребущие и режущие инструменты (скребла, атипичные скребки, скребла-ножи, ножи). Также присутствуют еще две представительные группы изделий - остроконечники (в основном леваллуазские) и зубчато-выемчатые формы. Существенно отличает данный комплекс от Дарвагчайского наличие верхнепалеолитических типов орудий (скребки и резцы), которые относительно немногочисленны и слабо выразительны. Данные свидетельства позволяют рассматривать индустрии памятников Дарвагчай-Залив-1 и Дарвагчай-Карьер-2, -3 и -4 как близкие, но не синхронные по времени материалам нижних археологических горизонтов стоянки Тинит-1. Учитывая характеристики каменного инвентаря среднепалеолитических индустрий Дарвагчай-ского геоархеологического района и возможные хронологические рамки их формирования (6050 тыс. л.н.), наиболее вероятной представляется их промежуточная позиция между материалами стоянки Тинит-1 и более древними среднепалеолитическими комплексами.

На данный момент на территории Кавказа известно ок. 400 памятников, на которых зафиксированы каменные индустрии среднего палеолита, при этом основная часть этих объектов (ок. 90 %) относится к подъемным (или имеющим переотложенные и смешенные культуросодержащие горизонты) комплексам [Любин, 1977].

В настоящий момент не существует единой концепции культурно-хронологического разделения среднего палеолита Кавказа. Большей частью исследователей выделяется два периода его развития, разделенных довольно продолжительным периодом в пределах 60-75 тыс. л.н. (оледенение вюрм II). Ранний этап характеризуют, в первую очередь, леваллуазские пластинчатые индустрии, с большой долей удлиненных остроконечников, где также хорошо представлены продольные скребла, встречаются лимасы, ножи и зубчатые изделия. Специфическим приемом оформления остроконечников является вентральная подработка их оснований и острий плоской ретушью. В основном это стоянки южного и центрального Кавказа (кударско-262

джуракульская группа пещерных стоянок, пещера Мыштулагты-Лагат).

К поздним этапам среднепалеолитического времени относится более широкий круг стоянок, среди которых наблюдается значительное индустриальное разнообразие. Выделяются три основных ареала: Северо-Западный Кавказ, индустрии которого ряд исследователей относит к восточному микоку; Малый Кавказ, где существуют индустрии загрос-ского мустье, а также юго-западные склоны Большого Кавказа, где выделяется зона, включающая различные мустьерские комплексы, сформировавшиеся на стыке восточного микока, левантийского мустье и мустье Загроса. Данное разделение поддерживается далеко не всеми исследователями. Вместе с тем все специалисты отмечают большое разнообразие среднепалеолитических индустрий на данной территории в это время [Любин, 1977; Любин, Беляева, 2006]. Все рассматриваемые археологические комплексы среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе и в Закавказье имеют четкую стратификацию и выраженный хозяйственный тип (стоянка-мастерская, базовый лагерь и т.д.), которые, по мнению исследователей, во многом определяют технико-типологический облик индустрий.

Наиболее близки к среднепалеолитическим индустриям долины р. Дарвагчай по территориальному расположению и, скорее всего, в возрастном плане комплексы Азербайджана (пещеры Таглар, Газма и др.), однако при общем сходстве в первичном расщеплении здесь наблюдается значительное расхождение в типологии орудийных наборов [Джафаров, 1999]. В дагестанских материалах отсутствуют такие специфические типы как остроконечники с утонченным основанием, транкиро-ванно-фасетированные изделия, лимасы, также незначителен процент остроконечников и конвергентных форм. Схожая картина наблюдается при сравнении материалов Дарвагчайского геоархео-логического района с другими среднепалеолитическими комплексами Кавказа. Здесь основные различия наблюдаются, как правило, в отсутствии в дагестанских коллекциях бифасов, орудий с утончением и лимасов, крайне редким использованием вентральной подправки, небольшим процентом остроконечников. Определенное сходство в первичном расщеплении и орудийном наборе фиксируется с материалами Монашеской пещеры (гуп-ская группа), которую исследователи на основе комплекса естественно-научных данных датируют средним вюрмом.

Таким образом, среди археологических комплексов второй половины вюрма (МИС 4-3) в кавказском регионе на настоящее время не выявлено прямых аналогов индустриям Юго-Восточного

Дагестана. Непрерывный хронологический интервал суще ствования этих комплексов составляет ок. 10 тыс. лет (~ 60–50 тыс. л.н.), во время которого они демонстрируют плавный характер изменений в рамках единого направления. При этом в них не наблюдается каких-либо существенных технико-типологических изменений, а в более позднее время им на смену приходят в уже «готовом» виде верхнепалеолитические индустрии с развитым пластинчатым производством и принципиально иным орудийным набором. Судя по имеющимся данным, эти различные по облику каменные индустрии на территории Кавказа разделяют длительный временной интервал, это позволяет предполагать, что данный процесс, возможно, был связан со сменой населения.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0008 «Центральная Азия в древности: археологические культуры каменного века в условиях меняющейся природной среды».

Список литературы Каменные индустрии позднего этапа среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана

- Анойкин А.А., Славинский В.С., Рудая Н.А., Рыбалко А.Г. Новые данные об индустриях рубежа среднего-верхнего палеолита на территории Дагестана // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. - № 2. - C. 26-39.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. - Новосибирск, 2012. - 292 c.

- Джафаров А.Г. Средний палеолит Азербайджана. -Баку: Елм, 1999. - 228 с.

- Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Исследования палеолитического местонахождения Дарвагчай-Карьер-2 в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. 22. - С. 80-83.

- Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Новый археологический объект среднего палеолита Дарвагчай-Карьер-2 (Республика Дагестан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. 21. - С. 86-89.

- Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. - Л.: Наука, 1977. - 223 с.

- Любин В.П., Беляева Е.В. Ранняя преистория Кавказа. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. - 108 с.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследование финала среднего палеолита стоянки Дарвагчай-Залив-1 в 2012 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. 18. - С. 139-141.