Каменные индустрии стоянки Устье реки Кутарей в Северном Приангарье: новые данные по материалам слоя 2

Автор: Чеха А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

После широкомасштабных спасательных работ на территории Северного Приангарья в 2008-2011 гг. ведется активный анализ полученного материала и его ввод в научный оборот. Представительные коллекции были получены на памятниках в устье р. Кутарей (Устье Реки Кутарей, Сенькин Камень, Гора Кутарей). В силу особенностей формирования отложений (компрессионный характер) и проблематики изучения региона особенно важны детальное изучение археологического материала, планиграфический контекст. В данной работе представлены результаты технико-типологического анализа каменной индустрии слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей, в соотношении с ранее изученной и опубликованной коллекцией каменного и керамического материала слоя 3, установлены ближайшие аналогии, что позволило получить детальное представление о характере индустрий памятника и расширить источниковую базу неолита - эпохи палеометалла региона.

Северное приангарье, неолит, эпоха металла, каменная индустрия, компрессионный характер отложений, спасательные археологические работы

Короткий адрес: https://sciup.org/145144969

IDR: 145144969 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.179-183

Текст научной статьи Каменные индустрии стоянки Устье реки Кутарей в Северном Приангарье: новые данные по материалам слоя 2

Стоянка Устье Реки Кутарей располагается на левом берегу р. Ангары в 15 км ниже по течению от с. Кежма (Кежемский р-н Красноярского края), на правом берегу в устье р. Кутарей.

Цель работы – с помощью технико-типологического анализа выявить особенности каменной индустрии слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей и сопоставить ее с ранее изученными и опубликованными каменными индустриями из слоя 3, что позволит более аргументированно установить культурнохронологическую принадлежность данных материалов.

Наиболее насыщенным и перспективным (наиболее насыщен артефактами, минимум техногенных повреждений) можно считать ранее изученный слой 3 данной стоянки [Чеха, 2016] .

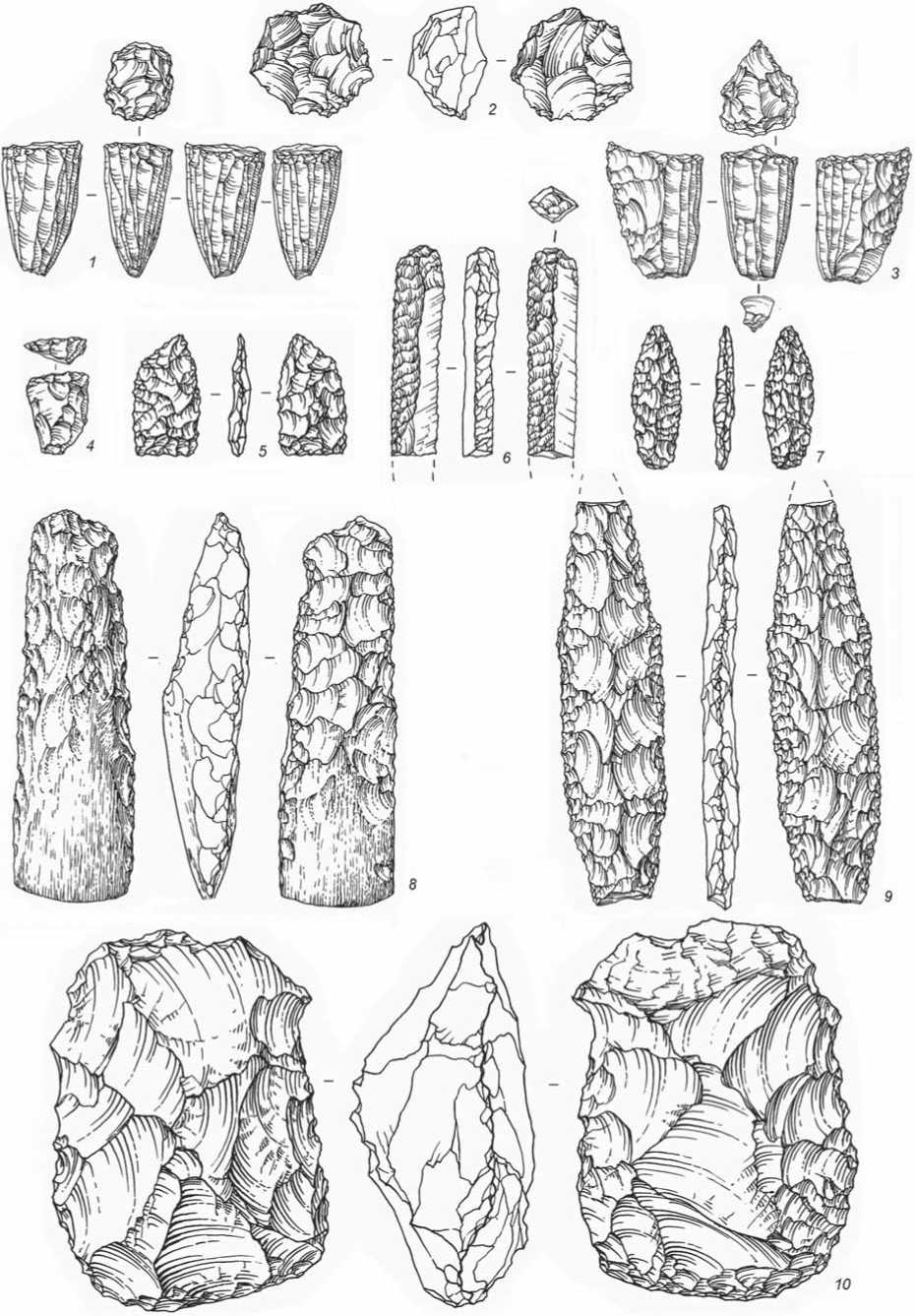

Однако с учетом того, что отложения носят «компрессионный» характер, а материал мог быть частично перемешан, по скольку имеются следы техногенных нарушений, имеет смысл подробно рассмотреть материалы вышележащего слоя 2. Он представлен темно-гумусированной супесью, равномерно подстилающей стратиграфический слой 1 (почвенно-растительный горизонт) на всей исследованной площади памятника. Коллекция каменных артефактов слоя 2 насчитывает 4 345 экз. (см. рисунок ).

Хотя слой 2 стоянки Устье Реки Кутарей менее насыщен каменными артефактами, его в сравнении со слоем 3 отличает небольшое количество массивных орудий и тесел, отсутствие скребел, небольшое количество двойных скребков, исключительно объемное расщепление, направленное в основном на получение мелких пластинчатых снятий, среди которых преобладают сколы шириной 7–10 мм. Несмотря на то, что основу коллекции составляют изделия из роговиков (алевролитов 55 %) местного происхождения, существенно увеличилось процентное содержание артефактов из кремня (до 13 % по сравнению со слоем 3 (4–6%)), что может свидетельствовать о несколько иной сырьевой стратегии (остальная часть представлена туфоалевро-литами (3,4 %), песчаниками (среднезернистый 4,4 %, крупнозернистый 1,9 %), окремненными осадочными (1,9 %) и обломочными (3,7 %) породами, окремненной древесиной (0,4 %)). В районе устья р. Кутарей и вверх по ее течению предпосылок к выходам кремнистых пород не отмечалось. Таким образом, данный тип материала вероятнее всего является привнесенным. Предположительно, его источником могли оказаться осадочные толщи Ангаро-Илимского междуречья.

Технически значимые продукты расщепления слоя 2 составляют 924 экз (отщепы – 455 экз.; пластинки – 223 экз., 24,1 %; микропластины – 78 экз., 8,4 %, пластины – 84 экз., технические сколы – 56 экз. (полуреберчатые снятия (29 экз.), сколы подправки фронта (10 экз.), реберчатые снятия (9 экз.), полутаблетки (5 экз.) и таблетки (2 экз.), занырива-ющий скол (1 экз.)). У большинства сколов отмечается редукция ударной площадки в виде снятия карниза (90 %), абразивной обработки (7 %), редко обратной редукции (1 %).

Первичное расщепление представлено только объемными формами. Среди нуклеусов (28 экз.) преобладают ядрища для пластинок и микропластин, выполненные в отжимной технике: карандашевидные (5 целых экз. и 3 фрагмента), конические (4 экз.), торцово-клиновидные (6 экз.), клиновидные (2 экз.), единичными экземплярами представлены торцовый и призматический. В основном все ядрища истощены. Немногочисленны нуклеусы для отщепов (5 экз.): три подпризматических, два из которых сильно сработаны, торцовый (1 экз.) и одноплощадочный объемный нуклеус, снятия с которого носят бессистемный характер. Нуклевидные обломки составляют 45 экз.

Орудийный набор составляет 173 экз. Значительная его часть представлена ретушированными микропластинами (6 экз.), пластинками (4 экз.), пластинами (4 экз.). Среди микропластинчатых заготовок обрабатывались в основном медиальные фрагменты на одном или двух продольных краях вентральной крутой чешуйчатой одно-, реже двурядной краевой ретушью, на 5 экз. микропластин-чатых заготовок отмечается ретушь утилизации. Заготовки шириной от 6 до 12 мм имеют обработку краевой чешуйчатой одно- или многорядной крутой ретушью как на дорсале, так и на вентра-ле. На одной выявлена субпараллельная плоская ретушь, на двух – ретушь утилизации. На пластинах (2 целых, 1 медиальный, 1 проксимальномедиальный фрагменты) отмечается полукрутая, крутая субпараллельная краевая, отвесная чешуйчатая многорядная ретушь вентральная и дорсальная, как правило на продольных краях. На одной пластине отмечается выемка на левой латерали, еще на двух – ретушь утилизации. Пластинчатые заготовки обрабатывались только с прямым или слабо закрученным профилем.

Представительную серию со ставляют скребки (27 экз.). Вся категория представлена концевыми скребками: на пластине (1 экз.), отщепах (6 экз.), технических сколах (на сколе подправки фронта (2 экз.), на реберчатом (2 экз.)). Присутствуют двойные концевые скребки на отщепах (4 экз.), с «носиком» (1 экз.), а также микроскребок (21,5 мм). Для всех орудий этой категории характерен широкий слабовыпуклый или прямой рабочий край, большинство орудий неоднократно подрабатывалось многорядной отвесной чешуйчатой ретушью.

Значительную серию составляют наконечники стрел (3 целых изделия, 17 фрагментов, 13 заготовок). Два целых изделия представляют собой листовидные наконечники с прямым насадом, один (длиной 31,5 мм и 10,8 мм в наибольшем расширении пера) оформлен бифасиальной отжимной диа-

Каменный инвентарь из слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей.

1 – 3 – нуклеусы; 4 – микроскребок; 5 – фрагмент наконечника стрелы; 6 – заготовка четырехгранного пластинчатого наконечника; 7 – наконечник стрелы, 8 – листовидный бифас (наконечник копья); 9 – тесло; 10 – заготовка топора с ушками.

гональной крутой ретушью, другой (56 мм в длину и 17,7 мм в наибольшем расширении пера) – бифа-сиальной разнофасеточной крутой чешуйчатой ретушью. Еще одно изделие – треугольное с прямым насадом; жальце было фрагментировано и затем переоформлено мелкой чешуйчатой ретушью в проколку. Также следует отметить фрагмент трехгранного пластинчатого наконечника, оформленного диагональной отжимной ретушью, и заготовку четырехгранного пластинчатого наконечника, оформленную альтернативной диагональной крутой ретушью. Фрагменты представлены перьями (8 экз.), насадами (вогнутые – 2 экз, прямые – 6 экз.). Обращают на себя внимание два фрагмента пластинчатых наконечников (тело) 15,6 и 13,6 мм в ширину, изготовленные из кремня и оформленные плоской диагональной отжимной ретушью.

Наряду с наконечниками в коллекции представлены листовидные бифасы (2 целых изделия, 18 фрагментов, 5 заготовок). Для большинства орудий категории характерно оформление ретушью уплощения (фасонаж), плоскими, полукрутыми, реже крутыми разнофасеточными, чаще среднего размера снятиями, а по краям – мелкими фасетками, листовидной или овальной формы и прямым насадом. Только на двух фрагментах отмечается параллельная полукрутая бифасиальная ретушь. Целые орудия (2 экз.) составляют 121 мм (рис. 1, 8 ) и 88,6 мм в длину, в наибольшем расширении пера фрагменты составляют 24–35 мм. Орудия данного типа изготавливались как на пластинах, так и на отщепах.

Немногочисленны тесла (1 целое изделие, 1 фрагмент, 1 заготовка) и топоры (2 заготовки). Для первой категории характерна шлифовка, оформление мелкими сколами (фасонаж), прямоугольное или односторонневыпуклое сечение. Заготовки топоров изготовлены на плитке и отщепе. Для данной категории также характерен фасонаж и массивность, у одной заготовки оформлены ушки.

Единичными экземплярами представлены трехгранный фрагмент орудия (часть многофасеточного трансвертального резца-дриля (?)), проколка (оформленная бифасиальной плоской ретушью), колотая галька, а также орудие на техническом по-луреберчатом сколе, в проксимальной части оформленное плоской параллельной ретушью.

В коллекции присутствуют три терочника (куранта) с наковальней, изготовленные из среднезернистого песчаника.

Остальную часть орудийного набора составляют заготовки бифасиальных орудий (10 экз.), отще-пы с ретушью (18 экз., из них 1 пластинчатый от-щеп), неопределимые фрагменты орудий (17 экз.). На двух отщепах отмечена ретушь утилизации.

Большая часть каменных артефактов представлена мелкими отщепами (1 911 экз.), чешуйками (273 экз.), отходами производства (1 101 экз.).

На более позднюю культурную принадлежность материалов слоя 2 указывает наличие изделий из металла (железные рыболовные крючки, бронзовое блюдо), а также шлака. По предварительным данным, основной керамический материал также относится к эпохе палеометалла и Средневековья.

Наиболее интересные аналогии прослеживаются с выделенным на Верхней Колыме раннеголоценовым комплексом с черешковыми пластинчатыми наконечниками, широко распространенными на северо-востоке Азии. Подобные изделия прямо или косвенно присутствуют в материалах Чукотки (стоянки Верхнетытыльская IV и Нижнеты-тыльская IV; Тытыль, п. 2), Якутии (Уолбинский могильник; Юбилейный), Камчатки (Ушки I, II, III-IV слой; Авача-1, -9) и рассматриваются исследователями в качестве специфической уолбинской традиции пластинчатых наконечников, сформировавшейся в первой половине голоцена, примерно 8 800–6 000 л.н. Уолбинская традиция, помимо наличия пластинчатых черешковых наконечников, характеризуется развитой микропластинчатой индустрией с призматическими и коническими нуклеусами, частично шлифованными двусторонне оббитыми топорами с перехватом, двусторонне обработанными наконечниками треугольной формы, концевыми скребками, ретушированными микропластинками [Слободин, 2014]. На памятниках Верхней Колымы (Уи; Агробаза II), Якутии (Уолба), Приохотья (Кухтуй II), Камчатки (Авача I) также отмечаются трех- и четырехгранные наконечники. Хотя пластинчатые наконечники стрел, обнаруженные на р. Лене, Индигирке, Колыме, Чукотке, Кухтуе, как правило, относят к раннему голоцену [Там же, с. 111; Мочанов, 1977], подобные традиции могут быть свидетельством древних связей, существовавших между населением Северо-Восточной Европы и Северной Сибири в более раннее время, и продолжать свое существование позднее [Мочанов, 1977; Воробей, 1996; Питулько, 2003; Пташинский, 2006; Кашин, 2013, Слободин, 2014]. Таким образом, вопросы генезиса и распространения культур с пластинчатыми наконечниками для территории Северо-Восточной Азии в целом и Северного Приангарья в частности пока остаются открытыми.

Список литературы Каменные индустрии стоянки Устье реки Кутарей в Северном Приангарье: новые данные по материалам слоя 2

- Воробей И.Е. Раннеголоценовые индустрии Крайнего Северо-Востока Азии // Археология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока. - Иркутск, 1996. - С. 56-58

- Кашин В.А. Неолит Средней Колымы: сб. тр. - Новосибирск: Наука, 2013. - 224 с.

- Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. - Новосибирск, 1977. -264 с.

- Питулько В.В. Голоценовый каменный век Северо-Восточной Азии // Естественная история Российской Восточной Арктики в плейстоцене и голоцене. - М., 2003. - С. 99-145.

- Пташинский А.В. К вопросу о неолите Камчатки // Неолит и палеометалл Севера Дальнего Востока. - Магадан, 2006. - С. 78-86.

- Слободин С.Б. Уолбинская традиция пластинчатых наконечников (Северо-Восток России) // Изв. СВНЦ ДВО РАН, 2014. - № 2. - С. 110-119.

- Чеха А.Н. Каменные идустрии слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье // Вестн. Том. гос. ун-та. История, 2016. - № 6 (44). - С. 106-113.