Каменные кресты Карелии

Автор: Шахнович Марк Михайлович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 5 (110), 2010 года.

Бесплатный доступ

Монументальные каменные кресты, "крест в круге", позднее средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14749741

IDR: 14749741

Текст статьи Каменные кресты Карелии

Местночтимые православные святыни – древнерусские каменные кресты – часто привлекали внимание исследователей-ставрографов в дореволюционной, советской и постсоветской России [18], [48], [54]. Проблематика каменных крестов – «изящных, быстро исчезающих памятников древности» [48; 203] – является частью обширной темы христианизации средневековой Руси. Белокаменные монументальные кресты Новгородской земли – это одна из многочисленных групп памятников духовной культуры Средневековья, большинство из которых оказались сегодня утраченными.

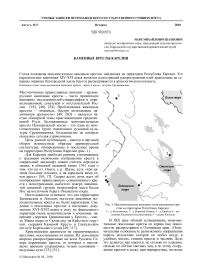

Цель данной публикации – ввести в научный оборот неизвестные образцы древнерусской скульптуры, обнаруженные в последнее время на территории Республики Карелии (рис. 1).

Для Карелии наиболее ранним упоминанием о традиции включения изображения креста в сакральный ландшафт можно считать короткую запись в обводной межевой книге 1391 года о том, что на оз. Онего, у р. Шалы, есть «три каменя большие плоских, а на сириднем ками сечен крест» [54; 17]. Скорее всего, речь идет об изображении православного семиконечного креста с монограммами, выбитого поверх знаменитой западной группы петроглифов мыса Бесов Нос на восточном берегу Онежского озера.

Исследователи отмечают, что для территории Заонежских и Лопских погостов каменные монументальные кресты не были характерны. Сведения о поклонных крестах в писцовых документах ХVI–XVII веков в силу их фискального характера очень незначительны и косвенны, например «деревня Гришкинская у Креста», «около Маша озера от Салма мху на Крёстную гору» или «деревня Каменой Крест» в Саккульском погосте Корельского уезда [49; 117].

Христианские древности не ограничивались крестами, высеченными из камня. Их дополняли широко распространенные на всем Русском Севере деревянные кресты, от которых к настоящему времени сохранились только основания – валунные кучи [33], [51].

Рис. 1. Местонахождение каменных монументальных крестов на территории Республики Карелии:

1 – д. Костомукша; 2 – д. Вороний Остров; 3 – д. Еройла; 4 – могильник Кюлялахти Калмистомяки; 5 – остров Килпола

В XIX веке обычай устанавливать монументальные поклонные кресты из дерева был повсеместно распространен в Олонецком крае. «Отличительная особенность религиозного направления корела, вследствие которой он любит везде, в удобных местах, ставить кресты и часовни. Дело это делается, как кажется, не столько по усердию, сколько по обетам частных лиц, а по этому сооружение крестов в лесах, при перекрестках, на полях и пожнях считается делом очень обыкновенным, и с постановлением каждого из них соединено непременно какое-либо памятное событие – частное или общественное» [21; 217]. «...Карелы очень религиозны, и такие кресты вы встретите везде на дорогах. Расстояния между селениями здесь очень значительны, по 30–50 верст и более; их никто в точности не измерял, верстовых столбов нет, а вместо них поставлены кресты, обозначающие то четверть, то половину пути. Каждый пешеход старается сделать остановку у креста, неся к этому месту на память камень или оставляя лоскуток какой-нибудь материи» [27; 72]. В некоторых местностях Карелии эта традиция сохранилась до сих пор [14; 159–161].

Епархиальными властями памятные кресты рассматривались как важная достопримечательность карельских приходов. Так, один из пунктов указа 1851 года Олонецкой духовной консистории о сборе церковно-исторических сведений предписывал сельским священникам извещать «о больших крестах, стоящих при селениях и дорогах на росстанях» [34; 179]. Например, настоятель небольшого Кондопожского прихода Петрозаводского уезда, выполняя указание, прислал в епархиальную администрацию сообщение о семи памятных деревянных крестах, «поставленных неизвестно когда и кем» в деревнях «при погосте или на почтовом тракте» [35; 37].

Местные историки мало интересовались почитаемыми православными крестами в Карелии. В региональной историографии нам известны только пять небольших описаний поклонных крестов. Краткая газетная статья краеведа К. М. Петрова посвящена двум «старинным» крестам с памятными надписями первой трети XVIII века: «при входе на Петрозаводское кладбище, что на Вытегорской дороге» и «неподалеку от Лодейно-го Поля, по дороге от города к деревне Мерошки-ничам» [36; 528]. Речь идет о деревянных крестах, так как клировые ведомости XIX века не содержат сведений о каменных поклонных крестах в г. Петрозаводске. Священник П. Минор-ский в статье о достопримечательностях Олонецкого уезда описывает каменные и деревянные поклонные кресты около Андрусово-Никольской пустыни [21; 217]. Историк Е. В. Барсов кратко упоминает о двух каменных крестах, стоявших при слиянии рек Тулоксы и Сяндебки в Южной Карелии [3; 64]. Преподаватель Олонецкой духовной семинарии М. А. Ершов в 1867 году так же лаконично описывает эти кресты и объединяет их с древними каменными крестами на «Валаамском острове» [8; 329]. Священник Г. Корельский в статье о Муезерской церкви в Маслозерском приходе Кемского уезда Архангельской губернии пишет об алтарном кресте «из булыжного камня длиной 10 аршин, шириной 6 аршин» с вырезанными словами «Царь Славы» и надписью «Поставил сий крест первоначальной старец Генадей 7081 (1573) году Августа в 11 дня» [10; 388]. Крест был вывезен в начале 1960-х годов в г. Ле- нинград экспедицией Государственного Русского музея [45; 127–129].

К сожалению, для территории Карелии устная традиция, связанная с каменными крестами, в отличие от центральных районов Новгородской земли, где и сегодня существует много преданий и обрядов, зафиксирована очень фрагментарно.

КРЕСТ ИЗ МОГИЛЬНИКА КЮЛЯЛАХТИ КАЛМИСТОМЯКИ

Средневековый могильник Кюлялахти Кал-мистомяки, находящийся в окрестностях поселка Хийтола Лахденпохского района Республики Карелии, исследовался в 2006–2009 годах Карельской археологической экспедицией МАЭ РАН под руководством С. В. Бельского и В. Ла-аксо. Могильник занимает северо-западный склон каменистого холма в 0,2 км к западу от берега Ладожского озера. В ходе раскопок были обследованы около 90 погребений с выразительным сопутствующим инвентарем, относящиеся к концу XIII – первой половине XV века [4; 84– 86]. Памятник можно определить как кладбище при Кюлялашском погосте – центре административного округа в этот период. Одним из важных открытий 2007 года была связанная с комплексом некрополя находка фрагментированного каменного четырехконечного креста, высеченного из целого блока известняка [53].

Всего в границах раскопа 2006–2007 годов были найдены 14 обломков от средокрестия и трех лопастей, относящиеся к одному изделию. Нижняя и правая части креста отсутствуют. По габаритам фрагменты можно разделить на «крупные» – 6 экз. (max 25 х 30 см), «средние» – 5 экз. (max 20 х 11 см) и «мелкие» – 3 экз. (max 6 х 4 см). Площадь их разброса составляет 5,5 м2, но в основном они были найдены на участке в 4 м2 в засыпке очень неглубоких могил (0–0,15 м от дерна).

В качестве сырья был использован легкий для обработки плитняковый камень – известняк-ракушечник желтого цвета с большим количеством мелких каверн от выпавших включений на поверхности. На всех шероховатых плоскостях креста наблюдаются следы от незначительного шлифования. Известняк по своей «мягкой» структуре более подходит для абразивной и резцовой техник обработки, чем, например, гранит или песчаник, из которых на Северо-Западе России делались четырехконечные кресты «простой» формы с минимумом или отсутствием декорирования.

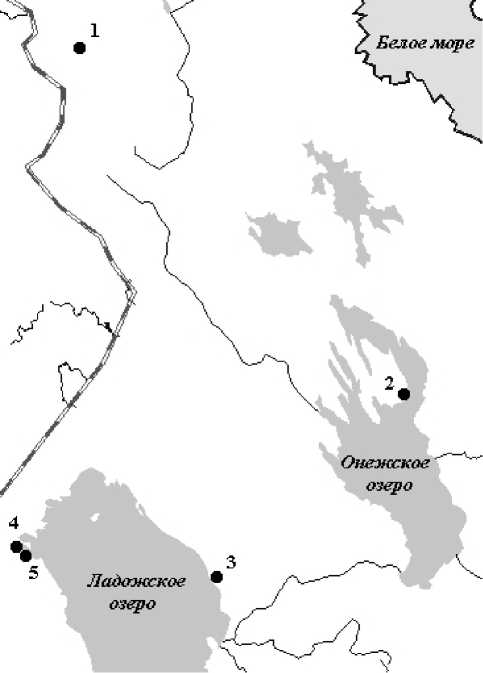

Памятник относится к типу «новгородских» жальничных крестов из плитняка, установленных на каменной плите в «специально для того высеченном гнезде» [43; 342]. Это так называемый «крест в круге», то есть объединяющий в одной фигуре два христианских символа – круг-нимб и крест. Форма креста – «греческая»: примерно равновеликие лопасти с дугообразно выпуклыми торцами резко расширяются от средокрестия к оконечностям [22; 88]. Острые концы лопастей соединены дугообразными «шейками»-перемыч-ками. Расширяющаяся нижняя часть креста выходит за окружность. Вероятно, она заканчивалась специальным выступом-шипом, служившим для соединения с постаментом (рис. 2).

Реконструированная высота креста – 0,7 м, диаметр круга – 0,7 м, наименьшая ширина горизонтальной лопасти – 0,19 м, наименьшая ширина верхней лопасти – 0,21 м, наибольшая ширина верхней лопасти – 0,42 м. Толщина изделия уменьшается от краев к центру – от 7,5–6 до 4,5 см. Можно предположить, что этот параметр изделия в данном случае не был принципиальным. В большинстве известных случаев «новгородские» каменные кресты изготавливались из плит известняка стандартных пропорций: толщиной до 0,08– 0,12 м, шириной до 0,8 м и высотой до 0,7–0,8 м.

По периметру края лицевой стороны проложен выпуклый рельефный ободок шириной 2– 2,5 см, что наряду с расширяющимся основанием и утопленными «шейками»-перемычками, соединяющими лопасти, считается характерной чертой «новгородских» каменных крестов XIV– XV веков [48; 313]. Оборотная сторона традиционно оставлена гладкой и недекорированной.

Фрагменты круговых перемычек имеют следы от окрашивания в красноватый цвет. Использование при раскрашивании крестов различных оттенков красного цвета на общем желтом фоне соответствует православной традиции цветовой символики, применяемой от раннего Средневековья до «позднего» времени: «Крест раскрашен в обычные неяркие тона русской деревянной резьбы: ободок красноватый, главный крест желтоватый, под ним Голгофа – темно-оливковая, углубленные поля – тускло-голубые, исключая среднее поле на обороте креста, которое тускло-багровое» [9; 76]. Таким образом, можно утверждать, что в XIV веке при оформлении каменных крестов применялось их раскрашивание. Остается вопрос: производилось это в мастерской и было заключительной стадией при изготовлении изделия или раскраска осуществлялась на месте согласно вкусам заказчика?

Рис. 2. Крест из могильника Кюлялахти Калмистомяки (Лахденпохский район Республики Карелии)

На кресте из Кюлялахти организация декора сделана с выделением на лицевой плоскости орнаментальных зон на концах лопастей, симметрично уравновешенных относительно вертикальной оси средокрестия. В центральной части креста находится плоскорельефное изображение восьмиконечного Креста Господня с косой нижней перекладиной, выступающее над общей плоскостью на 2 мм. Он расположен на Голгофе неусложненной формы – на П-образном одноступенчатом подножии. Распятие вырезано очень аккуратно, четко по центру изделия, с сохранением осевой симметрии. Ширина его средней перекладины и прямая ширина нижней перекладины, наклоненной слева направо, одинаковы с шириной Голгофы. На верхней части креста находится повернутое влево изображение «птички» (голубь) с хорошо различимыми лапками, соприкасающимися с верхней частью креста, туловищем, головой, веерообразным хвостом. Выше ее, в оглавии креста, просматриваются слабовыпуклые буквы «NИ» под титлом, являющиеся началом слова «НИКА», которое традиционно разделяется на два слога. Высота букв – 4,5 см. Максимальные размеры вырезанного распятия – 24 х 10,5 см, вместе с «птицей» – 28 х 10,5 см. На левой лопасти под титлом просматриваются буквы «ICУ» (Иисус). «I» изображено в виде креста с тремя перекладинами, что характерно для периода XIII–XV веков [32; 187]. Надписи-монограммы на каменных крестах обычно размещались на лопастях креста «по кругу», по часовой стрелке. В нашем случае реконструкция большинства из них невозможна из-за отсутствия третьей части памятника, но в основании, под подножием, находится титл. Предположим, что под средокре-стием было расположено окончание монограммы «НИКА» – «КА», а на правой лопасти была вырезана монограмма «XC». Имеющиеся изображения, возможно, несут бóльшую смысловую нагрузку, чем просто воспроизведение стандартных канонических символов. Например, крест на подножии – престоле – это формальный индикатор символа системы владычного управления, что хорошо наблюдается на материалах сфрагистики XIV–XV веков [45; 52], [55; 53]. Голубь – редко встречающийся элемент декора каменных крестов, символ Святого Духа или человеческой души [50; 151]. По мнению Н. В. Покровского, он может указывать на старшинство архиерейских кафедр [39].

В раскопе 2007 года недалеко от находок фрагментов креста был обнаружен вытянутый кусок песчаника размерами 1,1 х 0,28 х 0,17 м с аккуратным отверстием в центре. Это, скорее всего, специальная подпятная плита (постамент) для креста. Отверстие (0,2 х 0,09 м) имеет подпрямоугольную форму и скругленные углы. Плита была использована при создании валунной обкладки одного из погребений. Таким образом, каменный крест из Кюлялахти Калмистомяки был разборным и из-за «неудобной» формы постамента и для большей устойчивости должен был дополнительно вкапываться в землю.

К сожалению, имеющиеся надписи не настолько характерны, чтобы их эпиграфию можно было надежно использовать для датировки объекта. По косвенным признакам находку следует датировать временем существования могильника. Например, изображение восьмиконечного креста без дополнительных атрибутов – Орудий Страстей Христовых – является «ранним» признаком (до XV века) [7; 68], [44; 106].

По характеру залегания фрагментов креста в культурном слое могильника можно утверждать, что он существовал и был разбит раньше создания некоторых погребений. Наверное, крест как православный символ преднамеренно уничтожили «немцы» во время одного из военных конфликтов политико-религиозного противостояния между Швецией и Новгородской республикой в ХIV–XV веках. Кюлялашский погост упоминается в документе, рассказывающем о походе шведов в Западное Приладожье в 1395 году: «В лето 6904... Того же лета пришедше Немци в Корель-скую землю и повоеваша два погоста: Кюрье-скыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтин с Корелою гнася по них, и язык изима и присла в Новьгород» [20; 89].

По морфологии крест из Кюлялахти Калми-стомяки является намогильным памятником, что подтверждается нахождением его в контексте средневекового могильника. Он мог быть не только частью отдельного погребения, но и иметь общую атрибутивную нагрузку для всего сельского кладбища. В 2008–2009 годах в переотложенном состоянии были найдены еще несколько небольших фрагментов лопастей от другого известнякового креста. Белокаменные кресты «нетрадиционной» формы, изготовленные из «неместного» материала, и через столетия после их установки имели высокий семиотический и символический статус священного предмета округи, придавая ей более значимое положение в крае.

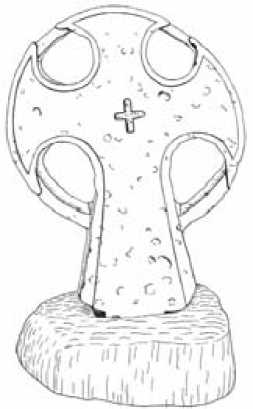

КРЕСТЫ НА О. КИЛПОЛА

В 4 км к юго-востоку от могильника Кюля-лахти Калмистомяки, на острове Килпола на Ладожском озере, существовали еще два небольших «новгородских» каменных креста. Наиболее известный крест был впервые опубликован Т. Швиндтом в 1893 году [59; 56], впоследствии его описывали А. А. Спицын и И. А. Шляпкин [48; 226], [54; 358]. Его нашли в 1886 году на холме, недалеко от берега озера [59; 105]. Сейчас крест находится в Национальном музейном ведомстве Финляндии [60; 499]. Он изготовлен из песчаника, имеет высоту 0,57 м. Крест был укреплен на специальной каменной плите-постаменте овальной формы (рис. 3). В центре средокрестия вырезан заглубленный равносторонний четырехконечный крест без подножия. При общей тождественности формы он отличается от креста из Кюлялахти Калмистомяки своей лапидарностью – на нем отсутствуют вырезанные, традиционные для данного вида православных артефактов, надписи и символы. А. А. Спицын считал, что «простота» «корельского» креста из Килпола связана с тем, что он «сделан, быть может, на месте» [48; 226]. В то же время крест идентичен другим многочисленным образцам «новгородских» гладких белокаменных крестов, скромных по декоративному оформлению [54; табл. XХI–XXII], [12; рис. 2]. Поэтому, скорее всего, он был изготовлен не в Западном Приладожье, а в камнерезных мастерских новгородской округи. Возможно, памятник несколько «моложе» находки из Кюлялахти Кал-мистомяки, так как считается, что традиция изображения прямого креста в средокрестии появляется в конце XII века, но расцвет использования этого символа приходится только на XV век [17; 172–173]. Второй крест на острове Килпола около д. Хаапалахти упоминает в своей работе П. Уйно. Он был перемещен и использован при строительстве крестьянского дома [60; 224].

КРЕСТ ИЗ Д. ЕРОЙЛА

Старинная карельская деревня Еройла находится в 10 км к западу от г. Олонца. Весной 2007 года в подвале одного из деревянных домов, в верхнем слое земляного пола, был обнаружен прекрасно сохранившийся каменный крест. Его перенесли 4 мая 2007 года в местную церковь во имя Спаса Нерукотворенного Образа.

По одной версии, дом, где нашли крест, находится на месте разрушенной деревенской часовни. Но более вероятно, что святыня была преднамеренно спрятана и закопана в период «воинствующего атеизма» в 20–30-е годы прошлого века. В обзоре культовых объектов, еще сохранившихся в конце 20-х годов ХХ века в Приладожье, Н. И. Репников отмечает наличие в д. Еройла «в двух часовнях по кресту, вписанному в круг, жальничного типа» [41; 22].

Рис. 3. Крест с о. Килпола (Лахденпохский район Республики Карелии)

Каменные кресты на восточном берегу Ладожского озера впервые упоминают М. А. Ершов и Е. В. Барсов. Они пишут, что между погостом Ильинским и д. Еройла есть «два креста, высеченные из известкового камня. Форма их византийская, а насечка на них славянскими буквами, выпуклая, судя по надписям, кресты эти относятся к XI в. Подобные же два креста из дикого камня песчаника находятся в Олонецком уезде между Андрусовскою и Сяндебскою пустынями. Хотя на этих последних и нет никакой подписи, но по своей форме они также должны быть отнесены к глубокой древности» [8; 329], [28]. Их появление местная легенда объясняет следующим образом: «Устье реки Сяндебки, текущей на девять верст, из Сяндемского озера в реку Тулоксу, доселе охраняется каменными крестами, воздвигнутыми на обоих берегах реки. Предание говорит, что они сопутствовали прп. Афанасию с Валаама как благословение тамошних старцев. <…> Они чудесно приплыли за преподобным против течения речного» [3; 64]. Легенды о приплывших вверх по течению реки или на льдине каменном кресте, иконе – это самые распространенные сюжеты, связанные с подобными сакральными объектами на Северо-Западе России, которые должны были подчеркивать самостоятельность и божественный промысел их появления в данной местности.

Приведем полностью описание каменных крестов, стоящих в двух концах деревни Еройла, сделанное священником Петром Минорским в 1876 году: «Оба креста высечены из песчаника и имеют овальную плоскую форму с выдолбленными в них насквозь четырьмя круглыми дырами. Замечательно, что насечка букв и фигур на крестах рельефная… Крест, который находится в часовне вблизи церкви, оправлен в дерево и имеет сам по себе вышины 1 арш. 7 верш., а ширины 15 вершков. Из надписи, находящейся под крестом и почти уже слинявшей от времени, видно, что он обновлен и окрашен в 1711 году мая во 2-й день, на самом же камне ясно сохранились рельефные слова под титлами: ‘‘Христос Иисус, Ника, царь славы, Христос, святому Николе, Господи спаси’’, а далее тринадцать фигур, мало подходящих под изображение звуков славянской азбуки, которым потому трудно дать какое-либо значение. Второй крест формою похож на первый, но меньше его, именно в длину 14 верш., а в ширину 10 верш. Буквы или, лучше сказать, фигуры его тоже рельефны, но очень неясны, и по ним нельзя дать никакого смысла надписи. Левый бок креста отломлен, и часть эта потеряна». В подтверждение легенды об их чудесном появлении П. Минорский указывает, что оба креста имеют следы от пребывания в воде [21; 218–219].

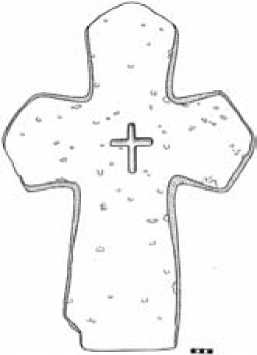

Скорее всего, в 2007 году был найден первый из описанных П. Минорским двух крестов, находившийся в часовне около деревенской церкви. Памятник относится к типу «новгородских»

«крестов в круге». Форма креста – «греческая»: равновеликие лопасти круто расширяются к оконечностям, их торцы дугообразно выпуклы. Острые концы лопастей соединены дугообразными «шейками»-перемычками. Расширяющееся основание креста выходит за окружность. Нижняя часть креста отколота. Специальный шип в ножке, часто используемый для крепления в каменном основании, отсутствует (рис. 4).

Крест сделан из плиты известняка серого цвета с большим количеством на поверхности характерных мелких каверн от ракушечных включений. В раннехристианской традиции совмещение креста и круга – знака божественной силы, представлялось символом сущности Христа как Небесного Света, явленного миру, и жертвы за его спасение [26; 22–28]. Вероятно, поэтому неслучайно для изготовления каменных крестов в круге избирался известняк белого или желтого цвета.

Сохранившиеся размеры креста: ширина – 0,73 м, высота – 0,82 м, толщина по краям – 0,1 м, в середине – 0,08 м. Характерная черта «новгородских» крестов – краевой «кант» имеет ширину 3–4 см и выступает над общей пло ско-стью на 0,3 см. На всех плоскостях памятника отмечаются неглубокие следы от абразивного воздействия. На оборотной стороне, традиционно оставленной недекорированной, есть выщербины от ударов острым предметом. Внешняя поверхность торцов частично повреждена, наверное, при перемещениях креста.

Крест, в традициях Русского Севера, раскрашен: лицевая сторона – в синий цвет, кант – пурпурный, торцы, включая внутреннюю часть средокрестия, – красные [48; 210]. Считается, что красный – это цвет Воскресения, синий – символ небесной сущности и бессмертия [26; 37, 107]. Возможно, это следы упоминаемого П. Ми-норским «обновления» в 1711 году.

Рис. 4. Крест из д. Еройла (Олонецкий район Республики Карелии)

Точно по центру изделия с сохранением общей вертикальной и горизонтальной осевой симметрии вырезано рельефное изображение восьмиконечного распятия неусложненной формы с косой нижней перекладиной, выдающееся над общей плоскостью монолита на 2–3 мм. Оно находится на одноступенчатом подножии – Голгофе.

Вся лицевая сторона максимально заполнена рельефной надписью полууставом. Буквы, хорошо различимые на общем синем фоне, выступают над поверхностью на 2–3 мм. На верхней лопасти под титлом просматриваются стандартные монограммы «ХЪ», «ICУ» (Иисус). Характерное написание букв «I» в виде креста с тремя перекладинами и «У» идентично изображениям на вышеописанной находке из могильника Кюлялахти Калмистомяки. Ниже в верхней части средокре-стия вырезано «NИ КА»: первый слог дан зеркально, а буква «К» написана в два приема, как «IC». Далее надпись продолжается с переходом на правую лопасть – «ЧРЪ СЛАВЫ». Нужно отметить характерное написание монограммы «ЧРЪ», что является широко распространенной новгородской диалектной формой (замена «ц» на «ч» [31; 89]) или же частым примером зеркального изображения буквы «ц» как следствие неоднократно отмечаемой малограмотности мастеров-камнерезов [54; 105]. Надпись «ХРО СТЪ ОСПО ИСПАСИ», переходящая с правой лопасти на основание, расшифровывается нами как сжатая сакральная формула: «Храни свят Господи и спаси». Далее просматриваются плохо сохранившиеся буквы «IOC». Е. В. Барсов в своей рукописи приводит еще десять «неразборчивых знаков», находившихся в нижней части креста, но к настоящему времени они не сохранились. На левой лопасти в две строки обозначено, кому посвящен крест – святителю Николаю Чудотворцу. Если сравнивать с известными датируемыми образцами надписей на каменных крестах, то написание букв «У», «Ъ», «Х», «А», «I», «К», как на кресте из д. Еройла, прослеживается в XII–XIV веках [48; рис. 323, 363, 364].

На лицевой стороне вырезано четыре знака титла. Они ставились над словами сакральной сферы, обозначающими священные, почитаемые предметы [38; 36]. На общей плоскости изделия титлы размещены по одному на каждой лопасти с сохранением общей симметрии относительно друг друга. Подобная традиция художественной компоновки декора культового текста присутствует и на кресте из могильника Кюлялахти Калмистомяки.

Посвятительный крест из д. Еройла, сделанный по стандартам новгородских камнерезных традиций XIV века, по специфике исполнения существенно отличается от простых сельских намогильных памятников из камня, что свидетельствует об индивидуальном характере его заказа.

Точное время, когда был установлен крест в деревне, неизвестно. Появление его в этих местах, скорее всего, связано с деятельностью монахов Андрусово-Никольской пустыни, нахо- дившейся в 10 км к западу от д. Еройла, главный храм которой был посвящен святому Николаю Чудотворцу. Нельзя исключить, что в «позднее» время (до XVIII века) его могли привезти с территорий, находящихся южнее, где такие кресты были более распространены, например из ЮгоВосточного Приладожья. Почитание святого Николая Мирликийского, отмечаемое на Руси уже в XI веке, особенно широко практиковалось в православных общинах Новгородской земли в XIV–XV веках. Святитель считался покровителем иноков [13]. На сегодняшний день, по нашим сведениям, это самая северная находка «новгородского» каменного «креста в круге».

КРЕСТ В Д. ВОРОНИЙ ОСТРОВ

В Юго-Восточном Заонежье (Медвежьегорский район Республики Карелии) на острове около современной д. Вороний (Воронской) Остров в маленькой клетской часовне (2,2 х 2,3 х 1,8 м), срубленной из бруса и обшитой досками, сохранился четырехконечный каменный крест. По кли-ровой ведомости Типиницкого прихода за 1883 год, в этой деревне стояли две часовни: Усекновения Главы Иоанна Предтечи в самой деревне и в память Рождества Иоанна Предтечи на близлежащем одноименном острове. Часовенка, где в настоящее время находится крест, расположена в 8 м к северу от часовни Рождества Иоанна Предтечи. На коньке кровли ее крыши укреплен православный восьмиконечный крест, внутри помещение оклеено «дореволюционными» газетами. Предположительно деревенские жители построили эту часовню целенаправленно для размещения в ней почитаемой местной святыни. Крест традиционно помещен в середине противоположной от входа стены, на специальном дощатом подиуме в восточной части здания. Сейчас он украшен большим вышитым полотенцем.

Четырехконечный крест из белого известняка имеет габаритные размеры 0,85 х 0,6 х 0,09 м. Завершениям верхней и двух боковых лопастей, слегка расширяющимся от средокрестия, абразивной обработкой придана двускатная форма, создающая тупой угол («обрезаны под углом»). Торцовые грани незначительно декоративно скошены. Нижняя часть креста асимметрична, что, вероятно, связано с формой исходного каменного блока. В центре средокрестия вырезан четырехконечный крест, поверх которого профессионально нанесен красками «поздний» рисунок: в центре на голубом фоне хорошо сохранившееся изображение распятого Христа, вверху раскрытый свиток с надписью «I. Н. Ц. I.», на боковых лопастях канонические криптограммы «I. C.» и «Х. С.». Уже впоследствии на рисунке неаккуратно процарапано «ЦРЬ СЛАВЫ НИКА IC». Скорее всего, этот крест был изготовлен вне пределов Карелии, а его «подновление» (раскрашивание) было произведено в конце XIX – начале ХХ века (рис. 5).

Рис. 5. Крест из д. Вороний Остров (Медвежьегорский район Республики Карелии)

Ближайшие аналогичные каменные кресты нам известны, например, в часовне д. Миринич Соцкого погоста Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии (сведения на 1853 год). В. А. Буров справедливо считает кресты данного типа намогильными [5; 68]. Тенденция к расширению концов лопастей крестов и оформлению их не прямым, а ломаным или округлым контуром появляется на Руси достаточно рано. Так, сходное каменное изваяние («Стерженский крест») в Тверской области датируется по сопроводительной надписи XII века [48; 206]. На Русском Севере, по нашему мнению, такие кресты начинают устанавливать значительно позднее – в XVI веке.

КРЕСТ В Д. КОСТОМУКША

Каменный крест, находившийся на старинном кладбище ныне несуществующей д. Костомукша (Костомукшский район Республики Карелия) и запечатленный финским фотографом И.-К. Инха в 1894 году, можно считать самым северным на территории Карелии. Как гласит легенда, он был поставлен на месте церкви, сожженной в XVIII веке «шведами». По описанию старожилов, еще во второй половине ХХ века крест «замшелый, ушедший наполовину в землю, грубо отесанный» сохранялся на кладбище. Очевидно, он был утерян в конце 70-х годов ХХ века во время строительства Костомукшского ГОКа.

На фотографическом снимке изображен четырехконечный, вытесанный из плоского камня крест, высота наземной части которого приблизительно равняется 1,2 м. Непропорционально короткие, неровные вертикальные лопасти выступают не более чем на 5–10 см, что, вероятно, было изначально предопределено исходными пропорциями камня-заготовки. Какие-либо изображения на кресте не просматриваются. Такие «упрощенные» кресты «кустарного» изготовления часто встречаются в Белоруссии и в окрестностях Пскова, Изборска [14; 4], [44], [54]. Известны они и на отдельных карельских кладби- щах в Западном Приладожье. Финляндские археологи предварительно датируют их XVI–XVII веками [61; 502]. «Костомукшский» крест – это следствие влияния погребальной традиции протестантских общин соседней Финляндии.

ПРОБЛЕМАТИКА КАМЕННЫХ «КРЕСТОВ В КРУГЕ»

Особый тип христианских древностей – каменные четырехконечные «кресты в круге» Новгорода и Новгородской земли, высеченные из цельного блока светлого известняка, часто украшенные изображениями и соответствующими каноническими надписями, были «массовым» продуктом новгородских профессионалов-камнерезов для сельских общин. Они отличаются по морфологии от «псковских» и «изборских» каменных изваяний простой «четвероконечной» формы, составлявших большинство намогильных сооружений на Северо-Западе России [44; 103].

Крестчатый нимб как основной символ Христа утвердился в христианской иконографии с VII века [26; 35]. По И. И. Малышевскому, впервые подобная «византийская» форма креста отмечена на серебряной монете первой половины V века [19; 36]. В Балтийском регионе «греческой» формы крест с таким образом закругленными оконечностями лопастей, что они образуют при условном продлении как бы правильную окружность, – это распространенный символ уже в VII–Х веках н. э. [22; 101], [23; 140]. Со скандинавскими образцами сходны по стилистике круглые подвески с крестовидными изображениями и нательные кресты XII–XIII веков из Новгорода [15], [16; 120–122]. Это подтверждает неоднократно высказываемый тезис о значительном влиянии североевропейской художественной традиции на развитие христианского искусства в Новгороде и сложившуюся унификацию религиозной символики в период неразделенной христианской Церкви для территории Балтии до XIII века.

Как сформировался обычай возведения монументальных каменных «крестов в круге» – одного из значимых видов христианских культовых построек в Новгородской земле? По нашему мнению, восточнохристианский символ – «крест в круге с сомкнутыми концами» – был перемещен в V веке миссионерами из Византии на Британские острова. На его основе в Ирландии в VII веке получили широкое распространение знаменитые высокие «круглые кельтские каменные кресты» с фигуративными изображениями. С англосаксонским духовенством традиция их возведения проникла в Южную Швецию и позднее, через посредство «западных» церковных канонов, «прижилась» на Северо-Западе Руси, в первую очередь, как выразительный архитектурный прием. А. А. Спицын и И. А. Шляпкин считали, что обычай сооружения севернорусских каменных «крестов в круге» появляется только в XIV веке

[48; 34], [54]. Другие исследователи называют более раннее время – конец XIII – начало XIV века [40; 195]. В XIV–XVI веках каменные кресты самой различной формы становятся распространенным видом памятников на сельских кур-ганно-жальничных могильниках Новгородской земли [58; 77, 80]. Единообразие надписей, вариаций декорирования и общей морфологии каменных «крестов в круге» свидетельствуют о создании их в одной мастерской или о существовании общего стандарта при их изготовлении.

В XV веке «мода» на каменные «кресты в круге» затухает. Причины этому могут быть самыми разными: от исчезновения мастеров-крестечников в ходе многочисленных бедствий (эпидемий, голода, набегов) до введения запрета на использование данного символа в процессе государственной унификации различных сторон православной обрядности в Московской Руси. Последнее предположение, вероятно, наиболее правдоподобно. Например, Е. В. Платонов пишет об официальном ограничении в начале XV века центральной церковной администрацией широко развитых в Новгородской земле, в противовес иконопочитанию, местных культов каменных крестов [37].

Считается, что новгородские «кресты в круге» в основном распространены в ближней окру- ге Новгорода, в верхнем течении р. Луги и нижнем Пооредежье, а в других сельских регионах Северо-Запада России встречаются редко [30; 372]. Северная граница ареала «каменных крестов с резьбой» в Юго-Восточном Приладожье определяется Л. В. Корольковой по низовьям рек Паша и Волхов, где в конце ХХ века было отмечено 38 пунктов их находок [11; 358]. Вероятно, на периферии Новгородской земли каменных крестов разных типов было значительно больше, чем можно документировать сегодня. Например, при проведении целенаправленных работ по их выявлению в Новгородской области в 1998 году В. Б. Панченко обнаружила 28 ранее неизвестных каменных крестов XIV–XVI веков [31; 54]. Фрагментированные и целые «кресты в круге» нередко выявляются при раскопках могильников XIII–XVI веков как на Ижорском плато, так и в окрестностях Новгорода [58; 81].

По нашим сведениям, рассмотренные в статье каменные новгородские «кресты в круге» – это самые крайние точки в ареале распространения данного вида артефактов: крест в д. Еройле – на севере, находки в Кюлялахти Калмистомяки и на острове Килпола – на западе. Они представляют пример эстетических пристрастий сельских общин периода становления православия на территории Приладожской Карелии.

Список литературы Каменные кресты Карелии

- Александров А. А., Белецкий С. В., Раев Б. А., Розова В. Д., Седов В. В., Сергеева Л. Е., Смирнова Л. И., Фролов В. П., Харламов Б. Н. Работы в Псковской земле//Археологические открытия-1983. М., 1985. С. 4.

- Артемьев А. В. К вопросу о хронологии намогильных каменных крестов малых городов Псковской земли XIV-XV веков//Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным. М.: Наука, 1988. С. 67-73.

- Барсов Е. В. Преподобные Обонежские пустынножители: Материалы для истории колонизации и культуры Обонежского края//Памятная книжка Олонецкой губернии на 1868-1869 год. Петрозаводск, 1869. Ч. 3. С. 3-68.

- Бельский С. В., Лааксо В. Работы на могильнике Кюлялахти Калмистомяки в 2008 году//Радловский сборник: научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2008 году. СПб.: Лема, 2009. С. 84-86.

- Буров В. А. Путешествие каменного «келейного креста» преподобного Савватия//Соловецкое море: Историко-литературный альманах. Вып. 5. Архангельск: АО «Правда Севера», 2006. С. 66-72.

- Воронин Н. Н. Новые памятники русской эпиграфики XII в.//СА. 1940. VI. С. 309-315.

- Гнутова С. В. Орудия Страстей Христовых на русских крестах XVII-XIX вв.//Филевские чтения. Вып. V. М.: Эпос, 1994. С. 68-86.

- Ершов М. А. Материалы для истории культуры Олонецкого края//Памятная книга Олонецкой губернии за 1905 г. Петрозаводск, 1905. С. 315-334.

- Каталог собрания древностей графа Алексея Сергеевича Уварова. Отд. 8-9. М.: Изд-во В. И. Воронова, 1908. 106 с.

- Корельский Г. Приписная Муезерская церковь в Маслозерском приходе//Архангельские епархиальные ведомости. 1912. № 13-14. С. 380-388.

- Королькова Л. В. Формирование сети расселения северо-восточных районов Новгородской земли X-XVII вв. (историко-графический аспект)//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 11. В. Новгород: Виконт, 1997. С. 354-364.

- Кочкарева М. Н. Новгородские каменные кресты из собрания Ростовского музея//Культура средневековой Руси. Л.: Наука, 1974. С. 107-110.

- Круговых А. Н. Почитание св. Николая Чудотворца в Новгороде в XIV-XVI вв.: церкви, чудотворные иконы, сказания, богослужебная практика//Ежегодник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.В. Новгород: АО «Новгород», 2005. С. 179-189.

- Кузнецова В. П. Почитаемые места и памятники Поморья//Природное и историко-культурное наследие северной Фенноскандии. Петрозаводск: Пакони, 2003. С. 159-164.

- Лесман Ю. М. Мотив креста в декоре ювелирных изделий Новгорода XI-XIV вв.//Церковная археология: Материалы Первой Всероссийской конференции. Ч. 2. Христианство и древнерусская культура. СПб.: АО «Нева», 1995. С. 13-19.

- Лесман Ю. М. Композиция декора ювелирных изделий Новгорода//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 10. В. Новгород: АО «Новгород», 1996. С. 110-125.

- Лесман Ю. М. К иконографии древнерусских металлических крестов-подвесок: общие пропорции креста//Церковная археология: Материалы 2 Всероссийской церковно-археологической конференции. Вып. 4. СПб.: Изд-во «Русская книга», 1998. С. 171-173.

- Макарий, архимандрит (Н. К. Миролюбов). О древних титлах на крестах//Известия Императорского Русского Археологического общества. Т. 1. Вып. 4. СПб.: Изд-во К. Малошейкина, 1859. С. 209-211.

- Малышевский И. И. О придорожных крестах//Ставрографический сборник. Кн. 1. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2001. С. 17-78.

- Материалы по истории Карелии. XII-XVI вв. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1941. 341 с.

- Минорский П. Олонецкие корелы и Ильинский приход (Олонецкого уезда)//Олонецкий сборник. Вып. 2. Петрозаводск, 1886. С. 189-221.

- Молодин В. И. Европейские кресты-тельники//Ставрографический сборник. Кн. 3. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2005. С. 83-133.

- Мусин А. Е. Меч и крест: новое религиозное сознание Древней Руси по данным археологии//Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.: АО «Мысль», 1999. С. 134-150.

- Овсянников О. В. Каменные кресты Архангельского Поморья//Памятники Средневековой культуры. Открытия и версии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. С. 171-182.

- Овсянников О. В., Чукова Т. А. Северные каменные и деревянные кресты XVIII-XIX вв.//Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков: АО «Северная мысль», 1990. С. 83-85.

- Овчинников А. Н. Символика христианского искусства. М.: Наука, 1999. 291 с.

- Оленев И. В. Карельский край и его будущее в связи с постройкою мурманской железной дороги. Гельсингфорс: Финское литературное общество, 1917. 190 с.

- Олонецкие Епархиальные Ведомости. 1903. № 6. С. 7.

- Панченко А. А. Почитание каменных крестов на Северо-Западе России//Живая старина. 1996. № 3. С. 40-43.

- Панченко А. А., Селин А. А., Яшкина В. Б. Почитаемое место у д. Кашельково. Опыт междисциплинарного исследования местной святыни//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 11.В. Новгород: АО «Новгород», 1997. С. 365-374.

- Панченко В. Б. (Яшкина) Исследование в Кингисеппском районе//Археологические открытия-1998. М., 2000. С. 54.

- Панченко В. Б. «Поставлен святый крест…»: о надписях на средневековых каменных крестах//Ладога и Северная Евразия от Байкала до Ла-Манша. Связывающие пути и организующие центры. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 186-191.

- Панченко В. Б. Ладожские деревянные кресты: неопубликованные материалы Н. И. Репникова из фотоархива ИИМК РАН//Староладожский сборник. Вып. 7. Старая Ладога: Изд-во «Меридиан-С», 2009. С. 132-148.

- Пашков А. М. Малоизвестный источник по истории православных церковных приходов и монастырей Олонецкой епархии середины XIX в.//Православие в Карелии. Петрозаводск: РИО КНЦ РАН, 2003. С. 179-184.

- Пашков А. М. Неизвестное описание Кондопожского прихода середины XIX века//Кондопожский край в истории Карелии и России: Материалы V краеведческих чтений, посвященных памяти А. И. Шошина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 30-39.

- Петров К. Старинные кресты//Олонецкие Губернские Ведомости. 1868. № 32. С. 528.

- Платонов Е. В. Почитание каменных крестов в Северо-Западной России в контексте литургической традиции (к постановке вопроса)//Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 3. Архангельск: ОАО «Правда Севера», 2008. С. 87-103.

- Плетнева А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык. М.: Наука, 2001. С. 56-67.

- Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. Переиздание. М., 1892. М.: Арефа, 2001. 214 с.

- Порфиридов Н. Г. Малоизвестный памятник древнерусской скульптуры (каменный крест из Боровичей)//Древнерусское искусство XV -начала XVI века. М.: Наука, 1963. С. 184-185.

- Репников Н. И. Жальники Новгородской земли//ИГАИМК. Т. IX. Вып. 5. Л., 1931. 94 с.

- Сакса А. И., Янин В. Л. Свинцовые печати из раскопок в Кореле//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 10. В. Новгород: АО «Новгород», 1996. С. 187-194.

- Седов В. В. Войносоловский крест//СА. 1962. № 3. С. 311-314.

- Седов В. В. Изборские каменные кресты//Средневековая Русь. М.: Наука, 1976. С. 102-107.

- Смирнова Э. С. Экспедиция в Карельскую АССР//Сообщения Государственного Русского музея в Ленинграде. Л., 1964. Вып. 8. С. 127-129.

- Соленикова Е. В. О происхождении закладных крестов в новгородской архитектуре//Церковная археология: Материалы Первой Всероссийской конференции. Ч. 2. Христианство и древнерусская культура. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 103-105.

- Соленикова Е. В. Закладные кресты в архитектуре Северо-Запада России. СПб.: Вира, 1996. 47 с.

- Спицын А. А. Заметки о каменных крестах, преимущественно новгородских//Записки отд. русской и славянской археологии ИРАО. 1903. Т. 5. Вып. 1. С. 203-234.

- Суслова Е. Д. Церковь и причт в Карелии раннего Нового времени: анализ информации массового характера//Границы в пространстве прошлого: социальные, идейные, культурные аспекты. Тверь: ОАО «Триада», 2006. С. 48-56.

- Уваров А. С. Христианская символика. Ч. 1. М.: Изд-во Г. Лесснера, 1908. 305 с.

- Чистяков А. Ю. Намогильные кресты в Ингерманландии: традиции и современность//Геральдика: Материалы конференции «10 лет восстановления геральдической службы России». СПб.: Лита, 2002. С. 131-140.

- Шахнович М. М. Валунные насыпи на территории Карелии//Кижский вестник. Вып. 10. Петрозаводск: РИО КНЦ РАН, 2005. С. 260-276.

- Шахнович М. М., Бельский С. В. «Новгородские» каменные кресты Западного Приладожья//Свод археологических источников Кунсткамеры. Вып. 2. Эпоха бронзы -позднее Средневековье. СПб.: Наука, 2009. С. 176-185.

- Шляпкин И. А. Древние русские кресты. Т. 1. Кресты новгородские до XV века, неподвижные и не церковной службы//Записки отд. русской и славянской археологии ИРАО. Т. VII. Вып. 2. СПб.: Изд-во И. Н. Скороходова, 1906. 88 с.

- Щедрин К. А. О некоторых особенностях иконографии горы Голгофы//Ставрографический сборник. Кн. 1. М., 2001. С. 279-289.

- Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси Х-ХV вв. Т. II. М.: Наука, 1970. 180 с.

- Ярмолович И. А. Каменный крест из д. Теребуни на р. Мшаге//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 17. В. Новгород: ЗАО «Новгород», 2003. С. 323-329.

- Яшкина В. Б. (Панченко) К вопросу о распространении каменных крестов Древней Руси//Староладожский сборник. СПб.: АО «Резюме», 1998. С. 75-89.

- Schvindt T. Tietoja Karjalan Rautakaudesta. Helsinki: Alfred et Justo, 1893. 190 р.

- Viipurin laanin historia. I. Karjalan Synty. Jyvaskyla: Gummerus Kirjapaito Oy, 2003. 467 р.

- Uino Р. Ancient Karelia. Archaeological studies. Helsinki: FDT Kirjapaito Oy, 1997. 426 р.