Каменные орудия средневекового поселения Проспихинская Шивера I: функционально-трасологический анализ

Автор: Мандрыка Павел Владимирович, Князева Елена Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет результаты функционально-трасологического анализа каменных орудий средневекового поселения Проспихинская Шивера I. На основе проведенных исследований дается характеристика основных выделенных функциональных типов орудий с присущими им признаками износа по хозяйственным отраслям. Назначение орудий, их типовое соотношение и степень износа позволили выделить особенности системы жизнеобеспечения средневековых жителей поселения. В результате преобладающим направлением хозяйственной деятельности на поселении названы металлургия и металлообработка. Вместе с этим фиксируются и другие производства - в первую очередь связанные с обработкой продуктов охоты и животноводства. Все это в комплексе достаточно полно характеризует хозяйственную жизнь поселка средневековых металлургов.

Приангарье, раннее средневековье, поселение проспихинская шивера i, каменные орудия, функционально-трасологический анализ, хозяйственная деятельность, металлургия, маталлообработка, обработка продуктов охоты и животноводства

Короткий адрес: https://sciup.org/14737439

IDR: 14737439 | УДК: 903.21

Текст научной статьи Каменные орудия средневекового поселения Проспихинская Шивера I: функционально-трасологический анализ

В последние годы развитие трасологиче ских исследований по изучению каменных предметов поздних эпох позволяет подни мать большой массив новой информации о хозяйственной деятельности древнего населе ния [ Коробкова , 1987; Кононенко , 1982; Korobkova et al., 2008; Князева и др ., 2010].

Каменные орудия, выступая в качестве особого вида источника, могут указывать на характер обработки разных материалов, существование различных технологий и производственных отраслей и, таким образом, являться одним из основных компонентов системы жизнеобеспечения [Коробкова, 2004]. Подобные данные помогают выявить значимость тех или иных производств на конкретных хозяйственных комплексах, определить специализацию или направленность производственной сферы и существенно дополнить имеющиеся палеоэкономические реконструкции. Кроме того, результаты функционально-трасологического анализа каменных артефактов играют существенную роль при изучении вопросов адаптации населения к определенным условиям природной среды [Волков, 2008].

Целью настоящего исследования являлся функционально-трасологический анализ каменных артефактов средневекового поселения Проспихинская Шивера I, располо- женного в южной тайге Северного Приангарья. Памятник находится на 20-метровой террасе правого берега р. Ангары в 2,5 км выше устья р. Коды, ниже створа Проспи-хинской шиверы. Поселение расположено вдоль края террасы, разрезанного небольшими логами. За три года работ на памятнике вскрыто 820 кв. м площади, на которой изучен культурный слой раннего средневековья и встречены единичные находки бронзового века – неолита [Мандрыка, Се-нотрусова, 2008]. Средневековый культурный слой включал четыре железоплавильных горна, а из числа вещевого инвентаря – железный нож с петельчатым окончанием рукояти, керамику с обмазочными валиками ковинского типа и другие находки, в том числе каменные изделия.

В ходе исследования под бинокуляром было изучено более ста каменных предме тов , из которых 45 определены как орудия , использовавшиеся в различных производст венных процессах . На их поверхностях бы ли выявлены признаки изнашивания , харак теризующие определенное функциональное назначение . Так как в коллекции встреча лись орудия с несколькими функциями ( ни же они названы универсальными ), то при дальнейшем статистическом анализе произ водился учет всех функций , которые ярко выражены характерными следами износа . На наш взгляд , подобный учет позволяет провести наиболее полный анализ хозяйст венной деятельности , имевшей место на по селении .

На основе полученных данных каменные орудия поселения Проспихинская Шивера I можно сгруппировать по следующим хозяй ственным отраслям : металлургия , обработка продуктов охоты и животноводства , иная бытовая и хозяйственная деятельность .

Функциональная категория орудий , свя занных с металлургией и металлообработ кой , отражает совокупность предметов с разными признаками износа . Она естествен ным образом подразделяется на несколько функциональных групп , которые связаны с определенными технологическими эта пами .

Орудия для обработки руды демонстрируют начальный этап металлургического производства, который заключался в подготовке руды к плавке, для чего она измельчалась и обогащалась. Исходя из этого, в данную функциональную группу попали орудия ударного и терочного действия, с характерными видами следов износа: молотки, наковальни, терочники.

К молоткам было отнесено пять предме тов , которые представляют собой гальки разных форм . Следы износа локализуются на торцах и выступающих гранях орудий и представляют собой совокупность наложен ных друг на друга забитостей и выщерблин . Размеры их варьируются от 6,0 × 8,5 × 9,4 до 6,1 × 8,9 × 7,4 см , вес 740–840 г .

В качестве основы для дробления твер дых конкреций руды , вероятно , использова лись уплощенные массивные гальки и валу ны . Среди зафиксированных нами орудий данного типа – один обломок и целая нако вальня . Обе широкие плоскости последней сохраняют выщерблины и забитости , обра зовавшие широкие углубления . Площадь износа одного рабочего участка составляет 60 кв . см , второго – 85 кв . см . Размеры ору дия 15,0 × 17,8 × 7,1 см , вес 3 850 г .

Следующий функциональный тип опи сываемой группы составили терочники . К ним отнесены орудия активного и пассив ного действия , использовавшиеся для рас тирания обогащенной руды в порошок . Это , в первую очередь , гальки пирамидальной формы (3 экз .), широкие плоскости которых изношены настолько интенсивно , что на них образовались заметные углубления . По верхность их сильно затерта , сохраняет сле ды точечных вдавлений и разнонаправлен ных коротких царапин . Размеры таких орудий составляют от 6,1 × 8,9 × 7,4 до 9,7 × 9,0 × 6,6 см , вес от 740 до 850 г .

В качестве пассивной основы для расти рания твердого неэластичного материала ( руды ?), вероятно , также использовалась массивная крупнозернистая галька овальной уплощенной формы . Следы износа распола гаются на двух противолежащих широких плоскостях и представлены аналогичными признаками . Площадь износа плоскостей достигает 83 кв . см . Размеры орудия 10,0 × 13,8 × 6,4 см , вес 2 400 г .

В функциональную группу орудий куз нечной обработки металла вошли находки , связанные с обработкой металлов в горячем и холодном состоянии : молотки для ковки , гладилки и точильные камни .

К молотку был отнесен обломок орудия на массивной гальке с сохранившимся по перечным желобком . Предмет в дальней шем использовался в качестве рудотерки .

Однако один из торцов обломка уплощен и забит , вероятно , в результате работы с ме таллом . Размеры предмета 6,9 × 9,8 × 6,4 см , вес 850 г .

В качестве гладилок для обработки горя чего железа использовались гальки разных форм . Рабочие плоскости их интенсивно заглажены , сохраняют продольные царапи ны и следы металлической окалины . Разме ры орудий варьируются от 2,4 × 14,2 × 1,0 до 4,4 × 11,8 × 3,5 см , а вес составляет от 80 до 360 г .

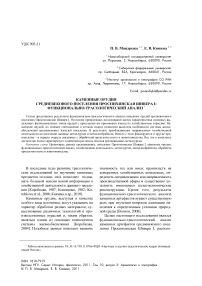

К этому функциональному типу примы кает предмет , также связанный с кузнечной обработкой металла , но с несколько иными характеристиками износа ( рис . 1, 1 ). Обе плоскости уплощенной гальки подпрямо угольной формы сохраняют интенсивную заглаженность , заполировку , которая не за ходит в углубления микрорельефа плоско стей , и разнонаправленные линейные следы . Подобные следы износа характерны для ра боты по относительно твердому эластично му материалу , что позволяет предположить использование орудия для холодной обра ботки цветного металла . На боковых участ ках предмета сохранились следы забитости в виде округлых мелких « звездочек », что может свидетельствовать об использовании орудия в качестве молотка по твердому не эластичному материалу . Размеры орудия 6,2 × 12,4 × 3,1 см , вес 560 г .

Следующий функциональный тип составляют точильные камни разных форм. Их основная функция заключалась в расточке лезвий и плоскостей металлических изделий после ковки. Среди них следует отметить точильный брусок подпрямоугольной формы из мелкозернистого песчаника. Одна грань заточена таким образом, что две широкие плоскости образуют клин (рис. 1, 2). На широких плоскостях образовались небольшие продольные выемки сработанности, здесь заметны многочисленные продольные линейные следы. Размеры орудия 5,3 × 8,1 × 2,3 см. Кроме того, в слое поселения обнаружен обломок точильного камня карандашеобразной формы. Одна из граней сохраняет U-образный желобок, оставшийся, вероятно, от заточки узкого предмета. Грани сохраняют продольные линейные следы, а конусообразный конец, возможно, мог использоваться для заточки металлических плоскостей. Размеры предмета 3,3 × 6,6 × 3,3 см. Остальные точиль- ные камни из крупно- и мелкозернистых песчаников (9 экз.) имеют подтреугольную и подпрямоугольную уплощенную форму. Такие предметы сохраняют одну или несколько рабочих плоскостей, которые интенсивно заглажены и сточены. На некоторых фиксируются продольные или поперечные линейные следы, образовавшиеся в ходе работы. Иногда на рабочих плоскостях можно заметить своеобразные ступени-уступы, которые характеризуют размер обрабатываемой металлической плоскости. Размеры орудий варьируют от 2,5 × 6,9 × 1,8 до 8,6 × 14,5 × 4,0 см.

К последней функциональной группе рассматриваемой категории относятся ору дия бытовой подправки металлических лез вий , представленные оселками (5 экз .). От точильных камней они отличаются , в пер вую очередь , своими размерами . Оселки – как правило , небольшие бруски из мелко зернистых песчаников . Рабочие плоскости интенсивно заглажены , изредка сохраняют линейные следы и следы металла . Размеры орудий составляют от 0,1 × 2,0 × 0,8 до 3,0 × 9,9 × 0,3 см .

По материалам поселения были выделе ны и орудия , связанные с обработкой про дуктов охоты и животноводства , в первую очередь – шкур животных . Среди них наи более многочисленным функциональным типом являются скребки (11 экз .).

В основном в качестве скребков исполь зовались массивные галечные сколы разных форм без предварительной обработки ( рис . 1, 4 , 7 ). Острые грани сколов интенсивно за полированы , сохраняя при этом поперечные линейные следы . Следы износа часто фикси руются по всему периметру орудий . Размеры их от 3,8 × 4,4 × 1,8 до 10,5 × 8,5 × 3,0 см . Как скребок использовалась и плоская плиточка мелкозернистого песчаника подпрямоуголь ной формы . Следы износа располагаются на одной из острых граней и прилегающем к ней участке плоскости . Размеры 9,5 × 6,8 × × 1,2 см .

Среди предметов указанной функцио нальной категории выделяется массивное каменное орудие на каменном сколе под квадратной формы ( рис . 1, 8 ), использовав шееся для разминания шкур . Одна боковая сторона скола оформлена приостряющими широкими снятиями , однако на ней следов износа не обнаружено . Может быть , данная подработка была сделана для более удобно -

Рис . 1. Каменные орудия поселения Проспихинская Шивера I: 1 – универсальное орудие для обработки металла ; 2 – точильный камень ; 3 – дисковидное изделие неизвестного назначения ; 4 , 7 – скребки для обработки шкур ;

5 – галька с перехватом ; 6 – пест ; 8 – « разбильник »

го крепления орудия в какой - либо основе . Две смежные грани без дополнительной об работки , напротив , интенсивно заполирова ны и залощены . Условно это орудие отнесе но к разбильникам , поскольку схоже с ними по способу использования . Орудие явля лось пассивной основой для разминания и растягивания шкур . Размеры его 18,4 × × 16,1 × 3,5 см .

Из орудий для завершающей стадии об работки шкур на поселении было найдено лощило . Оно представляет собой обломок уплощенной гальки , который на острых гранях сохраняет следы залощения . Размеры орудия 5,0 × 4,2 × 2,2 см .

В категорию орудий , связанных с другой бытовой и хозяйственной деятельностью , вошли единичные находки предметов раз ных функциональных типов , например , галька шаровидной формы с перехватом в виде двух противолежащих желобков - выемок , выполненных техникой пикетажа ( рис . 1, 5 ). Размеры 4,3 × 4,0 × 3,2 см . Ка ких - либо видимых следов утилизации на предмете не прослежено . Согласно морфо логическим признакам , он мог быть грузи лом либо выполнять какие - то иные функ ции .

Для обработки органического материала мог использоваться пест на гальке в форме четырехгранной усеченной пирамиды ( рис . 1, 6 ). Торцы предмета сохраняют интенсивную затертость поверхности , сопровождающую ся точечными вдавлениями , разнонаправ ленными линейными следами . Одна из бо ковых граней содержит следы забитости , располагающиеся ближе к узкому торцу . Кроме того , орудие могло выступать в каче стве молотка по твердому материалу . Раз меры орудия 6,4 × 8,6 × 4,2 см , вес 480 г .

Особняком стоит изделие дисковидной формы с круглым биконическим отверстием посередине , выполненное из мелкозерни стого песчаника ( рис . 1, 3 ). Размеры пред мета следующие : общий диаметр – 2,8, тол щина – 0,4, диаметр отверстия min – 0,25, max – 0,4 см . Поверхности отверстия и кра ев « диска » выровнены и заточены , вероятно , в ходе изготовления . Плоскости « диска » обработке не подвергались . Следов износа на изделии не фиксируется , что затрудняет его функциональное определение .

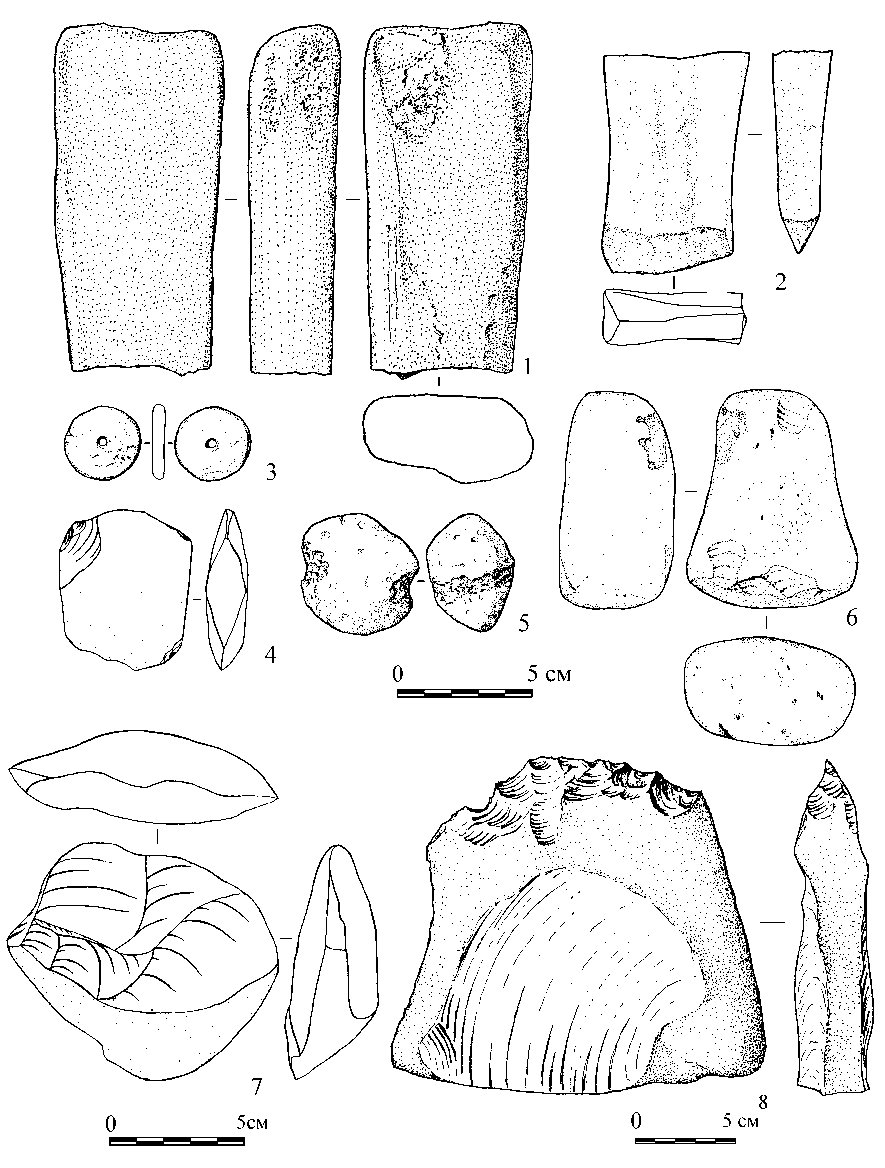

Из представленных результатов определений данного комплекса находок можно заключить, что обитатели поселения, в ос- новном, занимались получением металла, его обработкой и выделкой шкур животных (см. таблицу). Орудия, связанные с металлургией, составляют 67,5 % от общего числа выделяемых функциональных типов орудий. Они, в свою очередь, делятся на несколько групп, соответствующих производственным этапам металлургии и связанных с:

-

• подготовкой руды к плавке (22,5 %);

-

• кузнечной обработкой металла (34,8 %);

-

• подправкой металлических изделий (10,2 %).

Присутствие большого числа орудий первой функциональной группы обуславли вается наличием на памятнике остатков плавилен – ямных железоплавильных гор нов , сопровождаемых большим количест вом шлаков . Важно отметить , что функцио нальные типы орудий второй группы значительно преобладают над количеством орудий первой группы за счет большого числа точильных камней (22,5 %), которые характеризуют заключительную часть обра ботки поверхностей и лезвий кованых ме таллических изделий .

Эти данные говорят о вероятной произ водственной специализации поселения , свя занной с металлоплавкой и кузнечным де лом , где был представлен весь процесс изготовления металлических орудий . Кос венным доказательством может служить преобладание орудий с интенсивной степе нью износа соответствующего характера ( рис . 2), свидетельствующего об очень дол гом , неоднократном использовании орудий в производственных операциях .

Вторая функциональная категория ору дий составляет 26,5 % от общего числа вы деленных функциональных типов и харак теризует каменные орудия , связанные с обработкой продуктов охоты и животновод ства . В средневековье орудия , связанные с охотой и животноводством и применяемые при добыче или содержании животных , раз делке туш , обработке кости и рога , изготав ливались преимущественно из металла . Ка менные орудия использовались в этой отрасли для обработки шкур . Важно отме тить , что каменные скребки были широко распространены , причем если в предыдущие исторические эпохи ( бронзовый и ранний железный век ) таежное население Средней Сибири заботилось об изготовлении таких

Функциональная типология каменных орудий труда из поселения Проспихинская Шивера I

Интенсивный износ

Средний износ

Слабый износ

Орудия , связанные с металлургией

Орудия , связанные с обработкой продуктов охоты и животноводства

Орудия , связанные с другой бытовой и хозяйственной деятельностью

Рис. 2. Распределение орудий основных категорий поселения Проспихинская Шивера I по степени износа расль, связанную с охотой и животноводством, характеризуют лошадь, корова, северный олень и соболь 1.

Свидетельства других производств доку ментируются на памятнике единичными орудиями . Они вошли в третью объединен ную функциональную категорию и состав ляют 6,0 % от общего количества функцио нальных типов . Степень их износа высока . Наличие этих предметов на поселении мо жет косвенно указывать на занятие населе ния рыболовством и собирательством , по скольку данные отрасли , как известно , присутствовали во всех хозяйственных ти пах таежного населения Сибири до этно графической современности , играя вспомо гательную роль в комплексных хозяйствах таежных зон ( см .: [ Хомич , 1966; Василевич , 1969; Серошевский , 1993] и др .).

Таким образом, результаты функционально-трасологического анализа каменных орудий поселения Проспихинская Шивера I позволили выделить особенности системы жизнеобеспечения его средневекового населения. При этом преобладающим направлением была металлургия – получение металла и изготовление из него орудий. Вместе с этим фиксируются и другие производства, в первую очередь связанные с обработкой продуктов охоты и животноводства. Все это в комплексе достаточно полно характеризует хозяйственную жизнь поселка средневековых металлургов.

STONE TOOLS OF MEDIEVAL SETTLEMENT PROSPIKHINSKAYA SHIVERA I:

USE-WEAR ANALYSIS