Каменный диск-навершие из позднемезолитического слоя стоянки Береговая II в Среднем Зауралье

Автор: Савченко С.Н., Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

При раскопках стоянки Береговая II на Горбуновском торфянике в Зауралье в слое позднего мезолита был найден перфорированный диск-навершие из тальк-хлоритовой горной породы. На лицевой стороне диска грубой шлифовкой моделирован выступающий нос, гравировкой показаны брови, усы и борода личины. Отверстие для рукоятки в центре расположено на месте рта. Всего в Зауралье известно 4 крупных перфорированных диска, которые исследователи относили к эпохе бронзы и интерпретировали как диски-календари. Отличительные черты нашего диска позволяют считать его скорее навершием ритуального оружия типа булавы. Находка подобного артефакта в четких стратиграфических условиях - в культурном слое позднего мезолита стоянки Береговой II - и сходство отдельных деталей антропоморфной личины на диске с деталями лица Большого Шигирского идола доказывают гораздо более раннее их бытование в Среднем Зауралье.

Поздний мезолит, среднее зауралье, горбуновский торфяник, стоянка береговая ii, диск-навершие, сакральный предмет

Короткий адрес: https://sciup.org/143173134

IDR: 143173134

Текст научной статьи Каменный диск-навершие из позднемезолитического слоя стоянки Береговая II в Среднем Зауралье

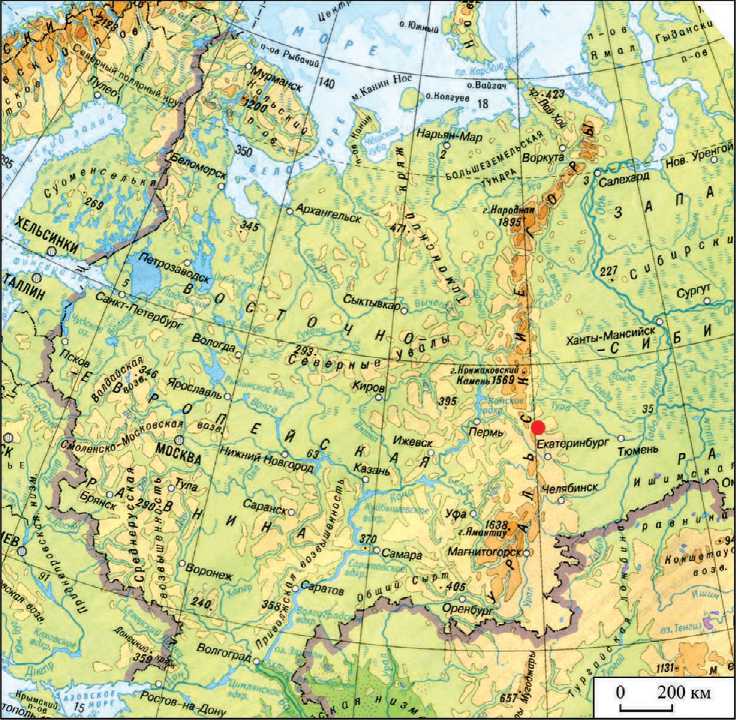

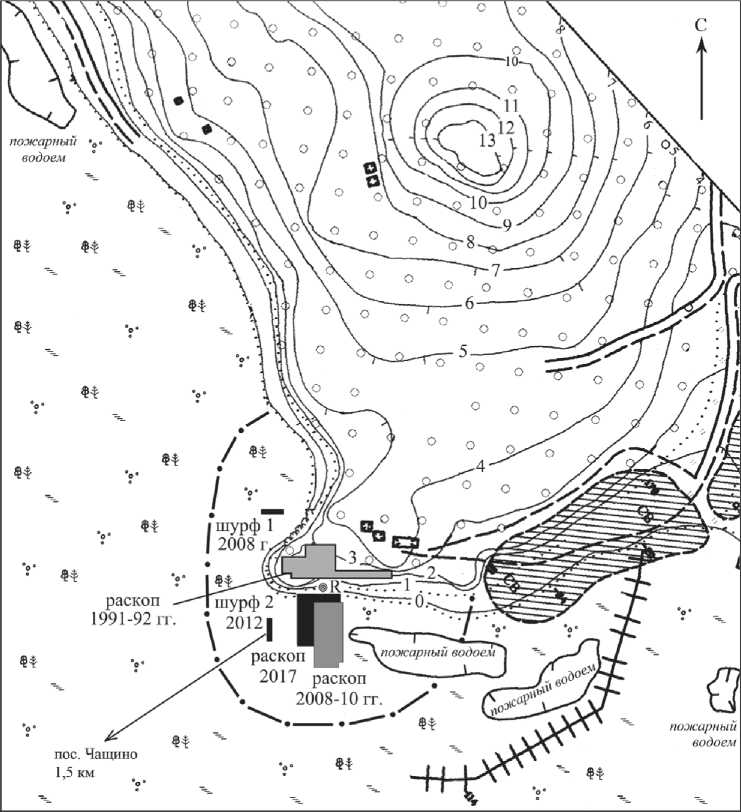

Стоянка Береговая II расположена на Горбуновском торфянике в Пригородном районе Свердловской области, в 5 км к югу от г. Нижнего Тагила (рис. 1). Она занимает один из скалистых мысов северо-восточного коренного берега торфяника, на правом берегу долины пересохшего ручья (рис. 2). Памятник открыт в 1944 г. О. Н. Бадером (Бадер, 1953. С. 344), в 1948–1949 гг. А. Я. Брюсов исследовал на стоянке раскопками 39 кв. м, в 1991–1992 гг. раскопки продолжила О. В. Рыжкова, вскрывшая 112 кв. м. Смешанный культурный слой в этом раскопе содержит материалы мезолита, неолита, энеолита и раннего железного века (Рыжкова, 2004). В 2008 г. М. Г. Жилиным и С. Н. Савченко на торфянике у подножия мыса выявлена прибрежная заторфованная часть стоянки. В 2008–2012 гг. раскопками на торфянике вблизи скал изучено 130 кв. м. В озерно-болотных http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.86-99

♦ Горбуновский торфяник

Рис. 1. Географическое положение Горбуновского торфяника отложениях прослежено пять культурных слоев позднего, среднего и раннего мезолита, раннего неолита и энеолита, разделенных стерильными прослойками, содержащих, наряду с артефактами из камня и глины, предметы из органических материалов (Жилин, Савченко, 2014). В 2017 г. к северной и западной стенкам раскопа была сделана прирезка площадью 42 кв. м. Ее северная часть (шириной 2 м), где был обнаружен диск, прирезана в сторону коренного берега и подходит почти вплотную к его подошве.

В раскопе прослежена следующая стратиграфия: 1 – торф темно-коричневый, сильно разложившийся с небольшим количеством древесных остатков, мощность до 60 см; 2 – торф от желтого до коричневого, слаборазложившийся с большим количеством древесины, в том числе встречены крупные обломки стволов и пни,

Горизонтали проведены через 1 м от условного «О»

Условный «О» - уровень болота на неразработанных участках

Рис. 2. Стоянка Береговая II. План

Условные обозначения: а – примерная граница стоянки; б – современные раскопы и шурфы; в – старые раскопы и шурфы XX в.; г – грунтовая дорога; д – несанкционированная свалка мощность – 40–146 см; 3 – торф темно-коричневый сильно разложившийся, в нижней части разложившийся слабее, с лесным опадом и редкими фрагментами древесины, мощность – 32–110 см; 4 – сапропель буро-оливковый грубодетритовый рыхлый, мощность – 10–26 см; 5 – сапропель серо-коричневый мелкодетритовый вязкий, в средней части красноватый, мощность – 10–46 см; 6 – сапропель коричневый, оторфованный с большим количеством листьев тростника и рогоза, семенами водных растений, мощность – 1–6 см; 7 – сизая глина с грубозернистым песком и большим количеством гальки и обломков сланца – озерное дно – видимая мощность более 30 см.

Позднемезолитический (III) культурный слой стоянки приурочен к нижней части темно-коричневого торфа (литологический слой 3). Средняя часть слоя 3 находок не содержит. В северной части раскопа у скал слой 3 лежит значительно выше, чем в южной приозерной. Торф здесь сильно разложившийся, в нем встречаются пятна древесины, кора, щепки и множество скальных обломков. На южном конце раскопа торф в нижней части слоя 3 разложился слабо, в нем хорошо различимы остатки мхов и болотных растений. Это связано с разными условиями формирования слоя 3 – избыточным увлажнением на южном, приозерном, конце раскопа и недостаточным увлажнением вблизи коренного берега.

Для III культурного слоя по вмещающим отложениям и по артефактам получено девять радиоуглеродных дат, укладывающихся в интервал от 8399 ± 40 до 7960 ± 30 лет назад (календарный возраст 7500–6750 лет до н. э.).Согласно датам и результатам палинологических исследований, этот слой относится к концу бореального – началу атлантического периодов ( Зарецкая и др. , 2014). В это время началось заболачивание Горбуновского палеоозера. У подножия скал возникла полоса обсохшего торфа шириной 4–6 м. Кромка воды была отделена от обсохшей прибрежной части топким болотом. Чтобы добраться до воды, жители стоянки проложили через топь настил из сосновых плах, остатки которого исследованы в раскопе ( Жилин, Савченко , 2014).

Распределение находок III культурного слоя по площади раскопа неравномерное. В южной части раскопа находки единичны. Подавляющее большинство артефактов, а также кости животных, скопления рыбьих костей и чешуи, скопление гастролитов найдены в северной части раскопа вблизи коренного берега и связаны с существовавшей на этом месте полосой сухого торфа, на которой осуществлялась различная хозяйственная деятельность.

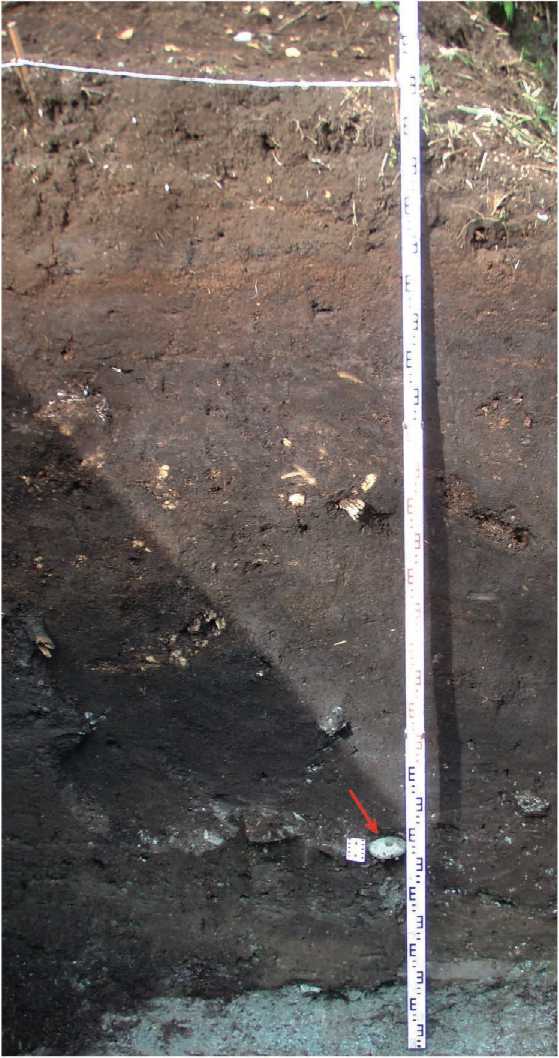

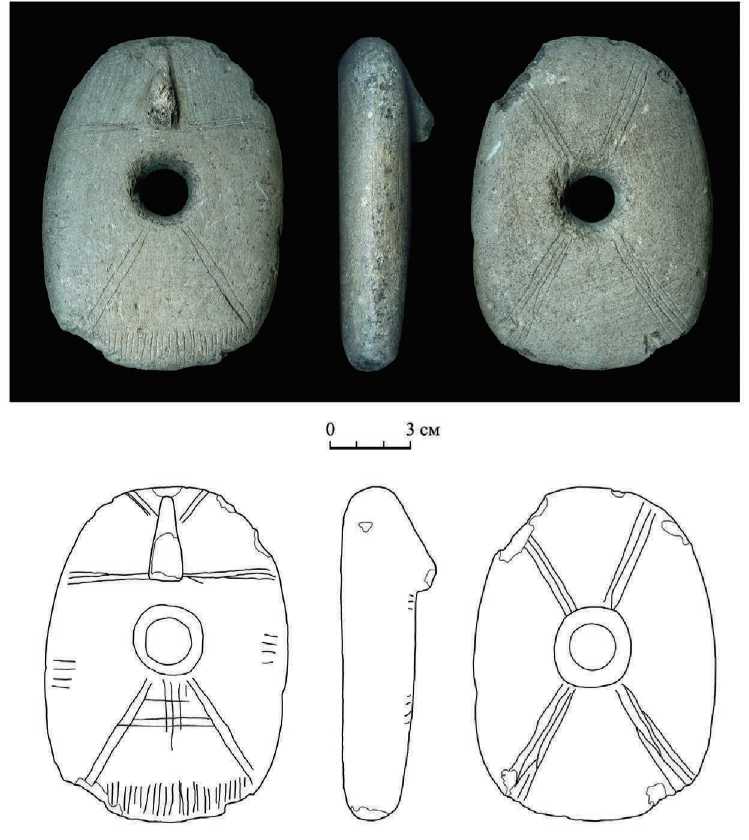

Именно здесь в северной части раскопа у подножия мыса при зачистке северной стенки в нижней части позднемезолитического (III) культурного слоя в кв. 160 на глубине 278 см от репера был обнаружен крупный каменный шлифованный перфорированный диск (рис. 3; 4). Артефакт лежал горизонтально стороной с антропоморфной личиной вверх.

Диск-навершие изготовлен из горной породы серого цвета серицит-тальк-хлоритового состава с реликтами пироксена и амфибола1. Он имеет асиммет-

Рис. 3. Стоянка Береговая II. Разрез северной стенки, кв. 160. Стрелка указывает на диск

-299 "?96

4 84 9.274

-305

158 ,97 ^48

-290

™ -262

-284 ^nn „

-270 -267

£200

-285

^75 ДИСК

$.-275 хП6 -282

/^08

-267 „279

Х106 ---- £144

^231

-284

-270 215й

-262

у-270

-268/6У

-263

<2,208

-278

-279

-291 1231

-277

157 У/

-268

172Й

4 СГ^-287

-29742^-304

-288 Г1 Дй

-302^1 СО

-288 129£

-313 £160

-271 £131

/ й

II б

I г

162 1Й269

-258

С

143$^..

-268 ф2П

-298 6^-292

-314\W4“

105/7 -301

,пу £192

-302 Х2Щ

’W

-282

-282

-294 ___

,281 /71

-Til

-283=

-273

-296 А

-i" -265.

6 -287

80й "«63

^х -263 123 862

-273 ^225

-270

"233 <Х ^276

-275 "272

-279

-284

-269 ®2О5

-274|78?

-284

■-283

*286

-281

-2П -2е4

^ 2М6 -2Д

■288194 <5-

-285

№

/52

-286 “284

Й59 -М

<^371 273 ^"273

-275

■289

^221

-290-й х -295

814 -282

Од V и > е X к • ж @ л ^ з ^

-307

0 1м

।________________________।_________________________।________________________।________________________।________________________।

Рис. 4. Стоянка Береговая II. План культурного слоя III, кв. 156–163

Условные обозначения: а – пластинка; б – нуклеус; в – орудие из камня; г – мелкое изделие из кости; д – кость с масштабе; е – изделие из кости в масштабе; ж – мелкая кость; з – камень; и – уголь; к – отщеп; л – береста ричную овальную форму, размеры диска – 12,5 × 9 × 3,7 см. Сечение диска вытянуто-овальное. В центре изделия – сквозное округлое отверстие размерами 2,8 × 2,9 см на лицевой и 3,1 × 3 см на оборотной сторонах, внутренний диаметр отверстия 1,9 см (рис. 5). Одна сторона артефакта оформлена в виде антропоморфной личины с рельефно выступающим вытянутым носом подтреугольной формы в плане и профиле. Нос-выступ, расположенный посередине верхней, более узкой, половины диска, начинается в 7–8 мм от края диска и завершается на таком же расстоянии от отверстия. Остальные элементы изображения гравированы. От низа переносицы под острым углом вверх к краю диска симметрично в обе стороны отходят короткие гравированные двойные прямые отрезки (брови?), нижняя линия левого отрезка сдвоенная, вероятно, это результат промаха постановки резчика при углублении линии. Интересно отметить, что под «бровями» видны симметрично расположенные небольшие неровности, напоминающие маленькие круглые глаза или зрачки, которые на самом деле являются включениями крупных зерен пироксена. От конца крыльев носа поперек щек идут прямые двойные линии, при этом на левой стороне верхняя, а на правой стороне нижняя линии отрезков раздваиваются, примерно на середине,

Рис. 5. Стоянка Береговая II, культурный слой III. Каменный диск-навершие и линии становятся тройными. На нижнюю половину диска нанесены две расходящиеся под углом двойные длинные прямые линии, идущие от отверстия к «углам» нижнего конца (нижняя часть косого креста). На боковые края лицевой плоскости, с правой стороны на уровне нижней половины отверстия, а с левой стороны несколько ниже, нанесено по 4 коротких прямых отрезка, которые слегка заходят на боковые грани. На нижнем конце 27 подобных (более частых) коротких отрезков помещены между разошедшимися концами длинных двойных линий. Выше над ними между длинными линиями тонкой гравировкой нанесены пересекающиеся под прямым углом 3 длинные горизонтальные, 3 длинные и одна короткая вертикальные прямые линии.

Линии, идущие от крыльев носа, и частые короткие вертикальные нарезки на нижнем конце диска можно трактовать как изображение усов и бороды. Тогда сквозное отверстие в центре диска может восприниматься как открытый (говорящий, кричащий, поющий – транслирующий информацию) рот. При такой трактовке этих деталей нужно отметить, что мужчина, изображенный на диске, имеет густую бороду, которая не характерна для представителей современных угорских народов, считающихся коренным населением Среднего Зауралья.

Часть перечисленных элементов личины диска находит параллели в деталях личины головы древнейшей монументальной деревянной культовой скульптуры – Большого Шигирского идола, датируемого началом раннего мезолита ( Савченко и др. , 2018). Это открытый округлый рот, показанный на лице идола в виде глухого отверстия, а также парные линии, идущие от крыльев носа поперек лица. В свое время мы высказали предположение, что эти линии на лице Большого Шигирского идола напоминают шрамы, которые, как известно по данным этнографии, нередко наносились на лицо человека во время прохождения им обрядов инициации ( Савченко, Жилин , 2004. С. 131).

На оборотной стороне артефакта гравированными линиями, проходящими через отверстие в центре диска, изображен большой косой крест. Орнаментальные линии креста в верхней узкой части изделия состоят из трех параллельных прямых линий, в нижней – в основном из четырех, но некоторые линии нижней части креста на своем протяжении раздваиваются, сливаются в одну или дополняются более короткими отрезками.

Трасологический анализ, выполненный с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10, показал, что выступающий нос вырезан по контуру каменным резцом или острым краем обломка абразивной плитки. Следы инструмента в виде грубых глубоких царапин сохранились у основания носа и по бокам. После этого вся поверхность предмета, включая боковую грань, а также боковые стороны носа, была обработана разнонаправленной шлифовкой на грубозернистом абразиве. Следы шлифовки хорошо видны на поверхности артефакта невооруженным глазом. Сквозное отверстие в центре диска пробито глубоким пикетажем с двух сторон. Затем стенки отверстия были выровнены резцом или углом стамески косыми срезами с двух сторон. В средней части отверстия сохранилось плавное ребро, сглаженное, вероятно, деревянным древком при насаживании и использовании диска. Глубокие гравированные линии изображений выполнены одним резчиком с тонкой рабочей кромкой шириной 0,5 мм. Линии имеют плоское дно и вертикальные стенки, глубина их около 0,5 мм. Они прорезались от центра к краям диска, на краях видны следы срывов резчика. В заключение вся поверхность изделия была заполирована с помощью достаточно твердого органического материала, наиболее вероятно, растительного происхождения (дерево? папоротник?). Выступы, оставшиеся на поверхности диска после грубой шлифовки, в результате полировки сглажены, на них виден яркий блеск, во впадинах блеска нет. Повреждения на нижней грани диска в виде выбоин, трещин, смятости и смещения материала являются следами ударов диском по твердому предмету или твердым предметом по диску. Повреждения в верхней части диска и на конце носа не диагностичны, могут быть как случайными, так и намеренными.

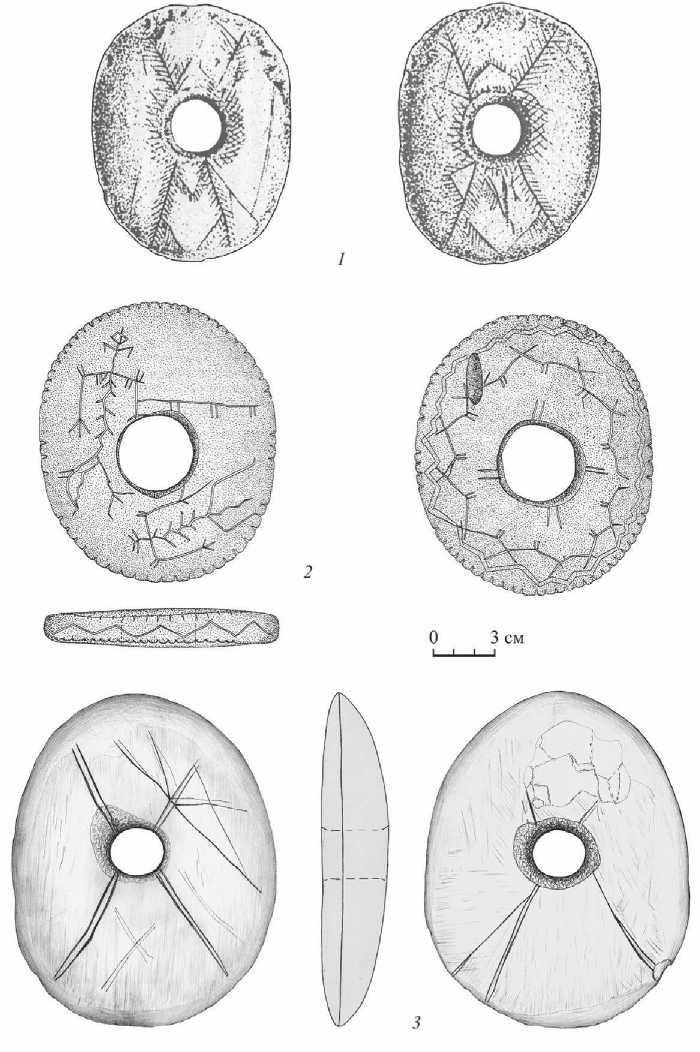

В Среднем Зауралье крупных овальных плоских перфорированных орнаментированных дисков-наверший вместе с диском со стоянки Береговая II в настоящее время насчитывается четыре экз. Подобный диск с гравированными линейными изображениями на обеих плоскостях обнаружен на пос. Палатки II (рис. 6: 1 ) в прослеженном жилище бархатовской культуры эпохи поздней бронзы. Культурный слой памятника смешанный, содержит материалы энеолита, бронзового и раннего железного веков ( Панина , 1999. С. 21–23). Еще один диск с линейными изображениями был найден на пос. Шайдуриха 33 на берегу Аятского озера (рис. 6: 3 ), в смешанном культурном слое которого присутствуют материалы мезолита, неолита, энеолита и единичные находки эпохи бронзы. Отличительной чертой этого диска является заостренный край вместо боковой грани. Такая форма края стала следствием переоформления предмета через какое-то (возможно, продолжительное) время. Диск, по аналогии с находкой с поселения Палатки II и на основании стратиграфических наблюдений, был предположительно отнесен к эпохе бронзы ( Савченко, Жилин , 2016). Третий овальный диск-навершие является случайной находкой, обнаруженной у поселка Антоновский южнее г. Нижнего Тагила ( Сериков , 2002. С. 144–146). Археологического памятника на месте находки нет. На одной плоскости диска процарапаны две ан-тропозооморфные фигуры, на оборотной – линейный геометрический орнамент (рис. 6: 2 ). В какой-то степени фигуры с антоновского диска перекликаются с персонажами, изображенными на тулове Большого Шигирского идола ( Савченко и др. , 2018. С. 9–11).

Все четыре диска выполнены из характерных для Среднего Зауралья тальк-хлоритовых горных пород серого или зеленовато-серого цвета. Сходна в основном и техника их изготовления – поверхность обработана шлифовкой, сквозное отверстие пробито пикетажем с двух сторон, на плоскости нанесены гравированные изображения. Особенно важно отметить наличие общего элемента, присутствующего в изображениях всех четырех уральских дисков, – большого косого креста, проходящего через центральное отверстие. На артефактах с поселений Палатки II и Шайдуриха 33 косой крест изображен на обеих плоскостях; на антоновском диске он показан на плоскости с линейным орнаментом в виде четырех двойных коротких линий, отходящих от центрального отверстия; на находке с Береговой II стоянки – на оборотной стороне изделия.

Массивные перфорированные каменные диски, определяемые исследователями как навершия булав, утяжелители, части мотыг распространены достаточно широко как во времени, так и в пространстве, начиная, по крайней мере, с мезолита. Однако все они существенно отличаются от рассматриваемой группы уральских дисков. Единственная близкая аналогия, которую нам удалось отыскать за пределами Урала, происходит с поселения Ловозеро V на Кольском полуострове ( Анпилогов , 1979). Навершие, которое автор публикации связывает с комплексом раннего железного века, поскольку неолитические

Рис. 6. Каменные диски-навершия

1 – пос. Палатки II; 2 – случайная находка у пос. Антоновский; 3 – пос. Шайдуриха 33

материалы в этой части памятника отсутствуют, представляет собой диск из «таль-ко-хлористого сланца» подокруглой формы плоско-выпуклого сечения с коническим отверстием в центре. На его поверхностях прорезаны концентрические окружности, дополненные группами нарезок, образующих на выпуклой стороне диска крест, проходящий через центральное отверстие.

Исследователи предполагали, что известные до сих пор уральские каменные овальные диски являлись дисками-календарями, служившими для определения начала промысловых сезонов, фиксации астрономических явлений, счета времени. Они, вероятно, использовались при выполнении ритуалов, обрядов, связанных с сезонно-хозяйственными циклами ( Панина , 1999. С. 22; Сериков , 2002. С. 148; Герасименко , 2004. С. 83, 84; Савченко, Жилин , 2016. С. 147, 148). В пользу такого их употребления может говорить наличие на дисках изображений крестов. Крест и крест в круге являются одними из древнейших небесных и календарных символов, отражающих фазы движения солнца ( Конаков , 1990). Наблюдения за небесными светилами имели большое значение при составлении древних календарей. Диски-календари, очевидно, насаживались на деревянный стержень и при необходимости, при проведении подсчетов, могли переворачиваться. Возможно, они были атрибутами сакрального лица, обладавшего специальными знаниями для выполнения соответствующих вычислений и ритуалов. Элементами счета могли служить насечки на ребрах, боковой грани аятского и антоновского дисков или многочисленные насечки-отростки в орнаменте на плоскостях диска с поселения Палатки II ( Герасименко , 2004. С. 84; Савченко, Жилин , 2016. С. 148).

Однако на мезолитическом диске со стоянки Береговая II подобные элементы отсутствуют, что может указывать на иное назначение диска с Горбуновского торфяника. Возможно, это было навершие булавы. Оригинальное и достаточно сложное изображение личины может указывать на то, что это было ритуальное оружие, а следы ударов могут быть свидетельством его реального использования в обрядах.

В любом случае сакральное значение этих уникальных предметов не вызывает сомнения. До сих пор уральские овальные каменные диски-навершия предположительно датировали эпохой раннего металла. Находка подобного артефакта в четких стратиграфических условиях в культурном слое позднего мезолита Береговой II стоянки и сходство отдельных деталей антропоморфной личины на диске с деталями лица Большого Шигирского идола доказывают гораздо более раннее их бытование в Среднем Зауралье.

В последние годы появляется все больше данных о том, что ряд культовых предметов, а также приемов создания изображений, возникнув у населения лесной зоны Урала еще в раннем мезолите, продолжают существовать здесь на протяжении тысячелетий, иногда вплоть до железного века ( Савченко , 2018. С. 203), что позволяет выдвинуть подобное предположение и в отношении овальных каменных дисков-наверший.

Список литературы Каменный диск-навершие из позднемезолитического слоя стоянки Береговая II в Среднем Зауралье

- Анпилогов А. В., 1979. Каменное навершие со стоянки Ловозеро V на Кольском полуост-рове // СА. № 2. С. 245-246.

- Бадер О. Н., 1953. Археологические памятники Тагильского края // Ученые записки Молотовского государственного университета. Вып. VIII (2). Молотов. С. 311-364.

- Герасименко А. А., 2004. Древний календарь и календарная мифология населения Среднего Зауралья (опыт интерпретации одной находки) // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: АКВА-ПРЕСС. С. 83-90.

- Жилин М. Г., Савченко С. Н., 2014. Динамика природного окружения и использование прибрежного участка многослойной стоянки Береговая II в Зауралье // Природная среда и модели адаптации озерных поселений в мезолите и неолите лесной зоны Восточной Европы / Ред.: В. М. Лозовский, О. В. Лозовская. СПб.: ИИМК РАН. С. 20-24.

- Зарецкая Н. Е., Панова Н. К., Жилин М. Г., Антипина Т. Г., Успенская О. Н., Савченко С. Н., 2014. Геохронология, стратиграфия и история развития торфяных болот Среднего Урала в голоцене (на примере Шигирского и Горбуновского торфяников) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. Т. 22. № 6. С. 84-108.

- Конаков Н. Д., 1990. Календарная символика уральского язычества. Сыктывкар. 48 с. (Серия препринтов "Научные доклады" / Коми научный центр УрОАН СССР; вып. 243.)

- Панина С. Н., 1999. Итоги полевых исследований Свердловского областного краеведческого музея (1977-1997) // III Берсовские чтения. Екатеринбург: Банк культурной информации. С. 20-29.

- Рыжкова О. В., 2004. Стоянка Береговая II Горбуновского торфяника: итоги раскопок 1991-1992 гг. // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: АКВА-ПРЕСС. С. 59-75.

- Савченко С.Н., 2018. Раннемезолитическое роговое навершие в виде головы фантастического зверя из Среднего Зауралья // ПИФК. № 2 (60). С. 191-207.

- Савченко С. Н., Жилин М.Г., 2004. О новых деталях изображений Большого Шигирского идола // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: АКВА-ПРЕСС. С. 130-135.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., 2016. Новая находка каменного диска-навершия (к вопросу о перфорированных каменных дисках в Среднем ЗауРАлье) // РА. № 3. С. 136-151.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., Тербергер Т., Хойсснер К.-У., 2018. Большой Шигирский идол в контексте раннего мезолита Зауралья // Уральский исторический вестник. № 1 (58). С. 8-19.

- Сериков Ю. Б., 2002. Произведения первобытного искусства с восточного склона Урала // ВАУ. Вып. 24. С. 127-150.