Каменный инвентарь Янковской археологической культуры поселения Черепаха-7

Автор: Попов А.Н., Руденко М.К., Никитин Е.Ю.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа каменного инвентаря полностью раскопанного поселения янковской культуры Черепаха-7, выделены категории артефактов, отражающие комплексный характер хозяйственно-производственной жизни поселения, важное место в которой занимал морской промысел. Авторами определены основные стадии технологического цикла изготовления инвентаря, включающие отбор сырья, первичную и вторичную обработку, а также подправку и переоформление сломанных изделий, зафиксированы характерные типологические и технологические признаки инвентаря, которые дополняют и расширяют сведения о каменной индустрии янковской культуры.

Эпоха палеометалла, янковская культура, каменный инвентарь, типологический анализ, технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170175932

IDR: 170175932 | УДК: 903.2 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-1/49-62

Текст научной статьи Каменный инвентарь Янковской археологической культуры поселения Черепаха-7

Памятники янковской археологической культуры (I тыс. до н. э. [3]) эпохи палеометалла локализованы в южной части Приморского края, преимущественно вдоль побережья залива Петра Великого. Первые из них были открыты в последней четверти XIX в.

Одним из основных компонентов материальной базы рассматриваемой культуры, задействованным в большинстве отраслей системы жизнеобеспечения и наиболее полно отражающим характер хозяйственной и производственной жизни янковских поселений, является каменный инвентарь. Уже первые исследователи культуры, среди которых М.И. Янковский, В.П. Маргаритов, В.К. Арсеньев, А.И. Разин и др., при построении предположений о хозяйстве и образе жизни янковских поселений обращали внимание на характерные признаки каменных орудий, возможно, свидетельствующие об их применении в конкретных отраслях хозяйства [10].

В период систематических, планомерных археологических исследований на территории края (1950-е – 1980-е гг.), связанный с именами А.П. Окладникова, Ж.В. Андреевой, А.П. Деревянко, Д.Л. Бродянского, Н.А. Кононенко, И.С. Жущиховской и др., в изучении янковской культуры был достигнут целый ряд результатов. Определено место культуры в стратиграфической колонке археологических культур Приморья и культурно-хозяйственные типы поселений, зафиксированы характерные черты поселенческих комплексов и набора артефактов. Для каменного инвентаря были составлены довольно подробные типологические классификации, проведены трасологические исследования отдельных категорий, а также определены технические приемы изготовления инвентаря, что позволило исследователям более детально обсуждать его значимость в системе жизнеобеспечения янковцев [1].

Исследования, проводимые в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг., в основном носили уточняющий характер и были связаны с хронологией и происхождением культуры. Значительное увеличение фондовых материалов по янковской культуре, накопленных в результате проведения масштабных охранно-спасательных работ в зонах хозяйственного освоениях с конца 2000-х гг., ознаменовало начало современного этапа в изучении культуры. В рамках него проводятся как углубленные исследования, направленные на изучение отдельных аспектов культуры с привлечением современных археологических и естественно-научных методов изучения [7; 14; 17], так и исследования обзорного плана, целью которых является введение в научный оборот сведений о выявленных и изученных памятниках культуры [6; 8; 13]. Несмотря на обилие каменного материала, который был максимально задействован в жизнедеятельности древнего населения, число публикаций, посвященных его комплексному анализу, невелико. Опубликованные работы представлены либо тезисами конференций, в которых в основном отражены результаты типологической характеристики инвентаря [5], либо обзорными статьями по итогам исследований поселений [3]. В этой связи довольно интересным и информативным является комплексное исследование каменного инвентаря полностью раскопанного поселения янковской культуры Черепаха-7.

Целью исследования является введение в научный оборот ранее не опубликованных в полном объеме результатов типологической, технологической характеристики и анализа пространственной локализации каменного инвентаря поселения янковской культуры Черепаха-7 и его роли в хозяйственно-производственной жизни поселения.

Объект археологического наследия (ОАН) Черепаха-7 расположен на территории Приморского края в северной части Уссурийского залива, на западном побережье б. Муравьиной. В результате спасательных работ, проводимых на территории памятника в 2015 г. экспедицией Музея археологии и этнографии Учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета под руководством Е.Ю. Никитина, на площади 1758 кв. м. были выявлены и раскопаны остатки 18 жилищ янковской культуры, а также 49 объектов хозяйственного назначения. Важно отметить, что помимо янковских материалов в культурном слое памятника в переотложенном виде были обнаружены единичные артефакты зайсанов-ской культуры эпохи неолита, лидовской и кроуновской культур эпохи палеометалла, а также предметы корейских иммигрантов конца XIX – начала ХХ вв. [8].

Коллекция каменного инвентаря янковской культуры поселения Черепаха-7 насчитывает 853 экз. Для функциональной атрибутации и построения классификации орудий использовались опубликованные результаты исследований каменного инвентаря рассматриваемой культуры [1; 10; 11], работы методического характера [2; 9; 16] и статьи, посвященные исследованию каменных орудий, в которых подробно описаны зафиксированные признаки отдельных категорий инвентаря и методы фиксирования [12; 18]. Классификация рассматриваемых изделий в данной работе представлена следующим образом. Все артефакты поделены на наборы: 1) утилитарный набор – орудия, задействованные в удовлетворении хозяйственно-производственных потребностей поселения; 2) неутилитарный набор – украшения; 3) набор неидентифицируемых предметов и отходов производства. Внутри наборов с учетом зафиксированных морфологических признаков и видимых следов сработанности выделены категории, группы и подгруппы.

Утилитарный набор насчитывает 719 экз. (84,3% от рассматриваемой коллекции). Самой многочисленной категорией орудий как в рассматриваемом наборе, так и во всей коллекции являются рыболовные грузила (Рис. 1: 1, 2) – 466 экз. (82,2% от набора). По способу оформления креплений к сети выделены простые изделия с оббитыми выемками на одной (39 экз.), двух (387 экз.), трех (10 экз.) и четырех (14 экз.) сторонах уплощенно-округлых, овальных, удлиненно-вытянутых и геометрических форм гальках светло – и темно-серого цвета, подпрямоугольных песчаниках коричневых тонов и пемзе округлых форм. К более сложным отнесены грузила с выбитым продольным желобком по длинной, центральной оси шаровидных галек (8 экз.), а также артефакты с двумя короткими желобками, оформленными на боковых гранях шаровидных галек (4 экз.). По показателям массы и размера изделий можно выделить следующие группы:

-

• 50–100 г, 4 х 3,7 х 2 – 6,5 х 4,2 х 1,5 см

(31 экз.);

-

• 110–300 г, 6 х 4 х 1,7 – 11 х 7 х 1,5 см

(315 экз.);

-

• 310–500 г, 9,5 х 6,8 х 2,4 – 14 х 7 х 3,7 см

(94 экз.);

-

• 510–850 г, 13 х 8 х 3,5 – 17 х 8 х 3,5 см

(21 экз.);

-

• 1,84 кг, 17 х 13,2 х 5,7 (1 экз.).

Подобные колебания в показателях, вероятнее всего, свидетельствуют о том, что на поселении применялось несколько видов орудий лова – объячеивающие, отцеживающие, стационарные орудия, подразумевающие разные способы лова, и, соответственно, разные снасти и грузила к ним.

К отдельной группе были отнесены массивные (более 3 кг), удлиненно-вытянутые крупные обломки каменной породы средней ока-танности, на гранях которых зафиксированы от двух до трех параллельных рядов выдолбленных выемок – 3 экз., размерами 23,5 х 10,9 х 4,2 – 36,5 х 15,6 х 11,9 см и одна массивная удлиненно-вытянутая галька с естественными углублениями размерами 43 х 10 х 11 см. Предположительно, указанная группа могла использоваться в качестве якорей для лодок либо в качестве утяжелителей для крупных ловушек, требующих большей устойчивости.

Рубящие орудия, изготовленные из каменных пород серых, светло – и темно-серых, а также зеленовато-серых тонов насчитывают 73 экз. (12,9%) (25 целых, 5 заготовок и 43 обломка). Оформление заготовок и их последующая обработка осуществлялась оббивкой, пилением, шлифованием и полированием, характерным для орудий средних и мелких размеров.

На основании зафиксированных морфологических признаков, среди целых изделий выделены следующие группы и подгруппы:

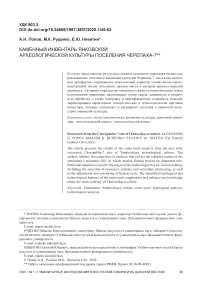

Тесла (15 экз.) (Рис. 1: 6, 7) – орудия трапециевидной или прямоугольной формы с прямоугольным поперечным сечением и ассиме-тричным лезвием. По размерным показателям выделены следующие подгруппы:

-

• крупные – 3 экз., размерами от 15,9 х 5,5 х 2,3 до 16,3 х 5,8 х 3,7 см;

-

• средние – 5 экз., размерами от 11,5 х 3,8 х 1,5 до 13,2 х 5,7 х 2,4 см;

-

• мелкие – 7 экз., размерами от 8,2 х 3,8 х 1,2 до 10,5 х 6 х 2,2 см.

Топоры (8 экз.) (Рис. 1: 3, 4) – орудия трапециевидной или прямоугольной формы с прямоугольным поперечным сечением и симметричным лезвием. По размерным показателям выделены следующие подгруппы:

-

• крупные – 1 экз., размерами 16,3 х 5,8 х 3,8 см;

-

• средние – 4 экз., размерами от 9,3 х 4,6 х 2,1 до 12,3 х 5,8 х 2,8 см;

-

• мелкие – 3 экз., размерами от 6,7 х 3,8 х 0,7 до 7,9 х 5 х 1,2 см.

Долота (2 экз.) (Рис. 1: 5) – орудия удлиненно-прямоугольной формы с узким ассиметрич-ным лезвием. По размерным показателям выделены следующие подгруппы:

-

• крупные – 1 экз., размерами 23,9 х 2,8 х 1,8 см;

Рис. 1. Каменный инвентарь: 1, 2 – рыболовные грузила; 3, 4 – топоры; 5 – долото; 6, 7 – тесла; 8, 9, 10 – наконечники стрел; 11 – наконечник копья; 12 – переоформленный наконечник копья

-

• мелкие – 1 экз., размерами 9,4 х 2 х 1,3 см.

Среди обломков рубящих орудий, по характерным морфологическим признакам целых изделий, 8 экз. (18,6% от всех обломков категории) были отнесены к соответствующим группам: топоры – 4 экз., тесла – 2 экз., долота – 2 экз. На рабочей поверхности артефактов зафиксированы локальные участки со следами скалывания и износа (выщерблены, забитости).

Важно отметить, что на двух обломках рассматриваемой категории отмечены следы переоформления в режущие орудия, на острой грани которых четко прослеживаются следы пришли-фовки и затертости.

Заготовки рубящих орудий выполнены из темно – и светло-серой каменной породы – 4 экз., размерами от 9 х 5,2 х 1,5 до 16,7 х 5,3 х 3,6 см, и из светло-коричневого сланца – 1 экз., размерами 12 х 5,5 х 1,3 см. На всех изделиях зафиксированы следы оббивки [15].

Метательные орудия – 13 экз. (2,3%). Наконечники стрел (7 экз. – 5 целых и 2 обломка) изготовлены из светло-коричневых, серых и темно-серых сланцевых плиток, обработанных шлифованием. Важно отметить, что у всех целых наконечников обломан кончик жала, а также только у одного изделия сохранился насад с плоским основанием. Целые изделия по форме пера и поперечного сечения можно разделить на следующие группы:

-

• удлиненно-листовидные с шестигранным сечением (Рис. 1: 8) – 2 экз., размерами 4,8 х 1,2 х 0,3 и 6,3 х 0,4 х 1,4 см;

-

• удлиненно-листовидные с уплощенным сечением (Рис. 1: 9) – 2 экз., размерами 3 х 1 х 0,1 и 5,5 х 1 х 0,2 см;

-

• удлиненно-треугольный с ромбическим сечением у жала и шестигранным у основания (Рис. 1: 10) – 1 экз., размерами 4,8 х 0,8 х 0,3 см.

Обломки наконечников: обломок пера с жалом треугольной формы и удлиненными прямыми краями, по центру которого прослеживается желобок и обломок насада с выпуклым основанием.

Наконечники копий (4 экз. – 1 целый и 3 обломка) изготовлены из темно-серой и коричневой сланцевой плитки, обработанной шлифованием. Для целого наконечника (Рис. 1: 11) характерна удлиненно-листовидная форма клинка с двумя формами поперечного сечения (ромбической у острия и линзовидной у тела)

и короткий широкий черешок. Размеры наконечника – 12,9 х 2 х 0,6 см. Обломки копий: обломок клинка с частично сохранившимся двусторонне заточенным пером линзовидным в поперечном сечении и острием с ромбовидным сечением из серой сланцевой породы; два обломка являются частями одного наконечника копья из темно-серой сланцевой породы – удлиненно-прямоугольный черешок с шестигранным поперечным сечением (7,6 х 3,2 х 0,8 см) и двусторонне заточенное перо с линзовидным поперечным сечением и обломанным острием (6,5 х 4,3 х 0,8 см).

Отдельно отметим шлифованный наконечник копья с удлиненно-прямоугольным черешком многогранным в поперечном сечении и относительно коротким, ассиметрично-треу-гольным клинком линзовидным в сечении, переоформленным после того, как часть клинка была обломана (Рис. 1: 12). Размеры – 15,2 х 5 х 1 см.

Заготовка метательного орудия, предположительно дротика, выполнена из темно-серой сланцевой породы, размерами 10,7 х 4,1 х 1,3 см, по контуру которой прослеживаются следы от формообразующих скалываний.

Режущие орудия в количестве 7 экз. (1,4%) изготовлены из каменных пород серого и коричневого цвета, обработаны оббивкой с последующим шлифованием. Внутри данной категории выделены:

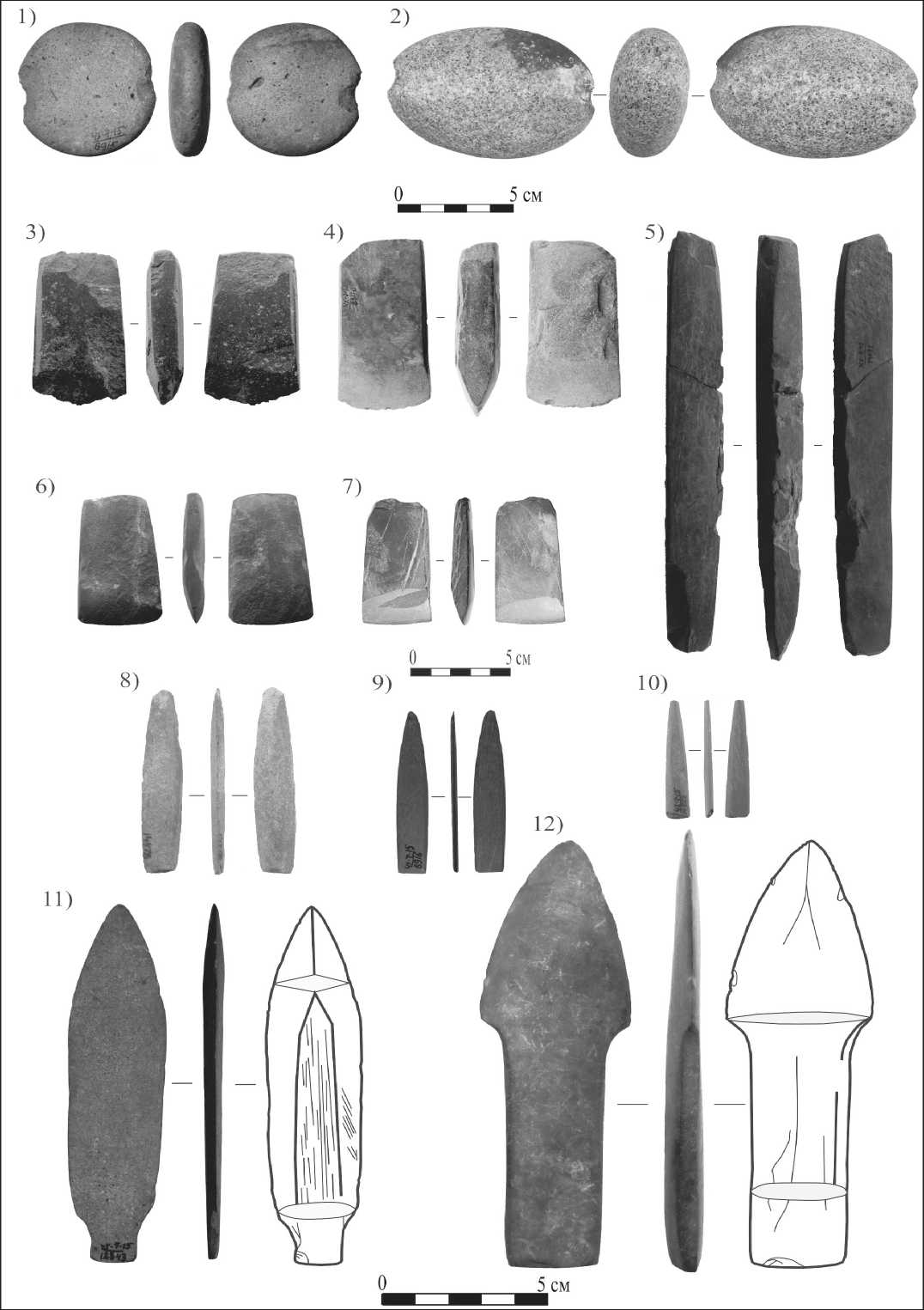

Жатвенные ножи – 6 экз. (2 целых и 4 обломка). У указанной группы орудий четко прослеживается заточенное с двух сторон слегка выпуклое лезвие со следами изношенности – затупленной, выкрошенной и заполированной рабочей частью с рисками-штрихами. Целые экземпляры имеют удлиненные пропорции и подпрямоугольную со скругленными краями форму, размерами 13,5 х 5 х 0,2 и 12,3 х 5,4 х 0,7 см. На 5 ножах имеются крепления для веревки, оформленные двумя способами: просверленное по центру изделия отверстие (Рис. 2: 1) диаметром 0,3–0,4 см – 4 экз. (1 целый, 3 обломка); оббитые параллельные выемки на торцах изделия (Рис. 2: 2) – 1 экз. (целый).

Черешковый нож из темно-серой сланцевой породы со слегка скругленным двусторонне заточенным лезвием, расположенным под углом в 45° к длинной оси изделия, размерами 5,7 х 4,5 х 0,4 см (Рис. 2: 3);

Колюще-режущие орудия (Рис. 2: 4, 5) в количестве 4 экз. (0,7%) представлены двумя

Рис. 2. Каменный инвентарь: 1, 2, 3 – режущие орудия; 4, 5 – обломки колюще-режущих орудий;

6 – лощило; 7, 8, 9 – украшения; 10 – отбойник; 11 – мотыга; 12 – абразив шлифованными двусторонне заточенными обломками лезвия с ромбовидным поперечным сечением и двумя обломками рукоятей кинжалов с многогранным поперечным сечением, на одном из которых есть т-образное навершие. Изготовлены из светло – и темно-серых каменных пород.

Землеройные орудия (Рис. 2: 11) в количестве 3 экз. (0,5%) представлены мотыгами лопатообразной формы с односторонне выпуклым (2 экз.) и подпрямоугольным (1 экз.) поперечным сечением, оббитой скругленной рабочей поверхностью, размерами 16,2 х 9,3 х 2,2 см, 11,7 х 8,2 х 2,4 см и 10,5 х 6 х 1,6 см. В качестве сырья использовались каменные породы темно-серого и коричневого цвета.

Галечные орудия, задействованные в изготовлении и обработке инвентаря, насчитывают 24 экз. (3,3% от набора). К ним отнесены следующие категории:

Отбойники (14 экз.) (Рис. 2: 10) – инструменты, овальной и удлиненно-вытянутой формы с округлым или близким к нему сечением из темно – и светло-серой галечной породы. Характерный для категории признак – сильная забитость, на которой прослеживаются лунки и выбоины различных очертаний, локализованные на слабо выступающем углу либо торце гальки. По размеру и массе можно выделить две группы орудий:

-

• размерами от 7,5 х 2 х 4 до 10,7 х 2,5 см, массой от 0,23 до 0,48 кг (8 экз.);

-

• размерами от 13 х 6 х 2 до 19 х 5 х 2,5 см, массой от 0,51 до 0,83 кг (6 экз.).

Лощила (6 экз.) (Рис. 2: 6) – инструменты, округлых и удлиненно-вытянутых форм, темно-серого и коричневого цвета, на заполированной рабочей поверхности которых зафиксированы мелкие параллельные царапины. Размеры орудий от 7,5 х 2,2 х 1,8 см до 13,2 х 3,6 х 3 см. Отдельно в этой категории можно отметить маленькое лощило, размерами 5,7 х 1,4 х 0,8 см из светло-коричневой гальки, удлиненно-вытянутой формы с треугольным поперечным сечением, рабочая поверхность которого локализована на участке 2,3 х 1,4 см.

Комбинированные орудия (4 экз.) представлены плотными, овальной (3 экз., размерами от 9 х 6 х 2,2 см до 10,5 х 8 х 2,5 см) и удлиненно-вытянутой (15,3 х 6,7 х 3,4 см) формы гальками черного цвета. На поверхности орудий зафиксированы следы использования, характерные как для отбойников, так и для лощил.

Категория абразивных орудий (Рис. 2: 12) насчитывает 127 экз. (14,8%), которые представлены разнозернистыми песчаниками светло-серых и светло-коричневых тонов. В силу того, что большая часть орудий фрагментирована, а трасологических исследований не проводилось, выделить внутри данной категории группы, задействованные в хозяйственной жизни поселения (терочные плиты, куранты), или группы, предназначенные для обработки инвентаря (шлифовальные, точильные плиты), затруднительно. По визуально зафиксированным морфологическим признакам и следам сработанности были выделены:

Куранты – 3 экз. (2 обломка, 1 целый) сегментовидной формы, со следами истертости на рабочей поверхности. Размеры целого орудия – 13 х 6 х 5 см;

Терочные плиты – 5 экз., обломки плит среднезернистого песчаника (размер зерен от 0,1 до 0,5 мм), на поверхности которых прослеживаются углубления ладьевидной формы со следами истирания поверхности, ослабевающими от центра углубления к его краям;

Группа мелкозернистых песчаников (<0,1 мм) – 6 экз. (2 целых, 4 обломка) прямоугольной или близкой к ней формы с гладко-заполированной рабочей поверхностью, на которой у 4 экз. прослеживаются линейные царапины и мелкие бороздки, оставленные в процессе использования. Размеры целых экземпляров – 14,5 х 11 х 3,5 и 9 х 6 х 3,5 см. Предположительно, данные орудия использовалась в качестве точильных камней.

К неутилитарному набору инвентаря отнесены – 7 экз. (0,8% от коллекции), среди которых:

Бусины (6 экз.) (Рис. 2: 7, 8) – заполированные, цилиндрической формы, изготовлены из темно-серой, светло-серой и зеленокаменной породы. Размерные показатели: длина – от 0,5 до 2,2 см, внешний диаметр – от 0,4 до 0,6 см, диаметр канала – от 0,3 до 0,4 см;

Подвеска (1 экз.) (Рис. 2: 9) – заполированная, удлиненно-прямоугольной формы, многогранная в поперечном сечении, с отверстием в верхней части изделия из темно-зеленой каменной породы. Размерами 3,8 х 0,6 х 0,5 см, диаметр отверстия – 0,2 см.

Неидентифицируемые предметы и отходы производства насчитывают 129 экз. (15,1% от коллекции). К ним отнесены:

Обломки округлых и удлиненно-вытянутых галек темно – и светло-серых тонов без следов использования и определяющих признаков, размерами от 4,5 х 5 х 2 до 7,8 х 4 х 2,8 см – 8 экз.;

Удлиненно-прямоугольная галька со скругленными краями темно-серого цвета с двумя угловыми сколами, размерами 9 х 4 х 1 см;

Удлиненно-прямоугольная, мелкозернистая, слоистая песчаная плита светло-коричневого цвета, грубо оббитая по всему контуру, размерами 42 х 6 х 11 см;

Сырье для инвентаря – 23 экз., к которому отнесены: овальные и округлые гальки темно и светло-серых тонов (18 экз.), обнаруженные в заполнении жилищ, возможно, являющиеся заготовками для грузил, размеры – от 7,5 х 4 х 1,8 до 14 х 6 х 3,3 см; две сланцевые плитки темно-серого и светло-коричневого цвета, размерами 7 х 6 х 1 см и 8,2 х 4,5 х 1,2 см; два обломка зеленокаменной породы, размерами 10 х 7 х 2,5 см и 6 х 4 х 1,7 см.; удлиненно-вытянутая полупрозрачная галька красно-оранжевого цвета, размерами 4 х 1,3 х 1,4 см;

Галечные отщепы – 96 экз. темно-, светло-серого, черного, светло-коричневого цвета, размерами от 2 х 1,8 х 0,5 см до 9 х 6 х 1,5 см. На 7 экз. (7,2% от группы), размерами от 3,7 х 2 х 0,4 до 9,3 х 5,5 х 1,3 см, на приостренном конце зафиксированы мелкие следы скалывания и миниатюрные выемки, возможно, являющиеся результатом использования либо трудноопределимыми следами ударной ретуши.

Таким образом, в представленной классификации преобладают орудия, направленные на получение и обработку продуктов питания (рыболовные грузила, метательные, режущие, колюще-режущие орудия, выделенные в категории абразивов терочные плиты и куранты) – 58,4%. Довольно значительно и количество орудий деревообработки – 8,5%. Артефакты, отражающие процесс изготовления и обработки инвентаря (отбойники, лощила, комбинированные орудия, выделенные в категории абразивов точильные плиты, отходы производства), составляют 18,4% от рассматриваемого инвентаря. Подобный характер распределения инвентаря свидетельствует о комплексном характере хозяйственно-производственной жизни.

Рассмотрим технологический процесс изготовления каменного инвентаря на поселении Черепаха-7. Одним из вероятных мест отбора сырья для орудий являлось побережье б. Муравьиной, недалеко от поселения, где отмечено наличие галек подобных тем, что встречены в орудийной коллекции – как в качестве самих галечных орудий, так и в виде их заготовок и отщепов. Наличие инвентаря, выполненного из плотных каменных пород светло-серых, зеленовато-серых и других оттенков, и отсутствие этих пород в виде прибрежных галек позволяет предположить, что данное сырье, вероятнее всего, добывалось на удалении от поселения. В первом случае обработка сырья могла проводиться как на морском побережье, так и на территории поселения, что подтверждает наличие заготовок без следов и со следами обработки, а также отщепов различных размеров в коллекции инвентаря. Во втором случае, по всей видимости, первичная обработка проводилась на месте добычи сырья, которое уже в виде заготовок доставлялось на поселение. Подтверждение этому наглядно представлено в материалах памятника, где встречены заготовки инвентаря, но отсутствуют необработанное сырье и следы его обработки (обломки, отщепы).

Основываясь на зафиксированных следах изготовления инвентаря, а также отходов производства можно сделать вывод о наличии довольно развитого и комплексного набора технических приемов. Одним из основных способов являлась оббивка – первичная обработка обломков каменной породы путем скалывания лишнего материала сильными ударами отбойника. Подтверждением применения являются как сами отбойники, так и зашлифованные негативы скалывания на рубящих орудиях, грузила и заготовки изделий со следами ударной обработки, а также отходы производства (отщепы). Другим приемом оформления заготовок являлось пиление. Следы его применения зафиксированы на гранях рубящих орудий в виде неглубоких пропилов. О пикетировании орудий (точечно-ударной технике) свидетельствует наличие грузил с продольными желобками, выполненными легкими ударами отбойника. Шлифование орудий отмечено на рубящих, метательных, колюще-режущих орудиях и украшениях. Дополнительная, финальная обработка орудий проводилась полированием изделий, характерным в основном для украшений и рубящих орудий средних и мелких размеров. Явными свидетельствами применения сверления являются отверстия для крепления веревки на режущих орудиях и сквозные канальцы на украшениях.

Важной составляющей технологического процесса является подправка орудий и переоформление сломанных изделий в новые.

В рассматриваемом инвентаре по визуально зафиксированным признакам удалось выделить 3 экз. со следами переоформления, два из которых выполнены на обломках рубящих орудий, путем оформления лезвия на острой грани обломка с помощью ее подшлифовки. Еще одним результатом переоформления является обломанное копье, сохранившаяся часть клинка которого была заново оформлена и зашлифована. Вполне вероятно, что рубящие, режущие, колюще-режущие и другие категории орудий в случае износа их рабочей части подправлялись, перезатачивались, но на визуальном уровне эти следы не зафиксированы. Также, учитывая наличие крупных, массивных обломков рубящих орудий с негативами скалывания, выщерблен-ностями и царапинами, можно предположить, что данные обломки могли использоваться вторично, в качестве ударных или землеройных инструментов.

При проведении анализа пространственной локализации каменного инвентаря с целью выявления возможных специализированных хозяйственно-производственных зон на поселении учитывалось наличие мешанного и переотложенного материала в культурном слое памятника. В результате чего уровень залегания находок был условно разделен на три горизонта:

Дерново-пахотный горизонт (63 экз.) представлен рыхлой темно-коричневой супесью с включением мелкой гальки, мощностью около 30–40 см. Включает в себя перемешанные остатки культурного слоя с большим количеством переотложенных артефактов (фрагменты керамики, каменные и костяные изделия) – результат значительной распашки.

Верхний горизонт заполнения котлованов жилищ (651 экз.) является частью культурного слоя, насыщенной разновременными мусорными включениями, золистыми линзами, обломками костей рыб и животных, многочисленным хаотично расположенным массовыми артефактами, а также переотложенным материалом культур эпохи неолита и палеометалла. Стратиграфически определен границами залегания темно-коричневой супеси с включением мелкой гальки и темно-коричневой супеси. Мощность горизонта – от 28 до 38 см.

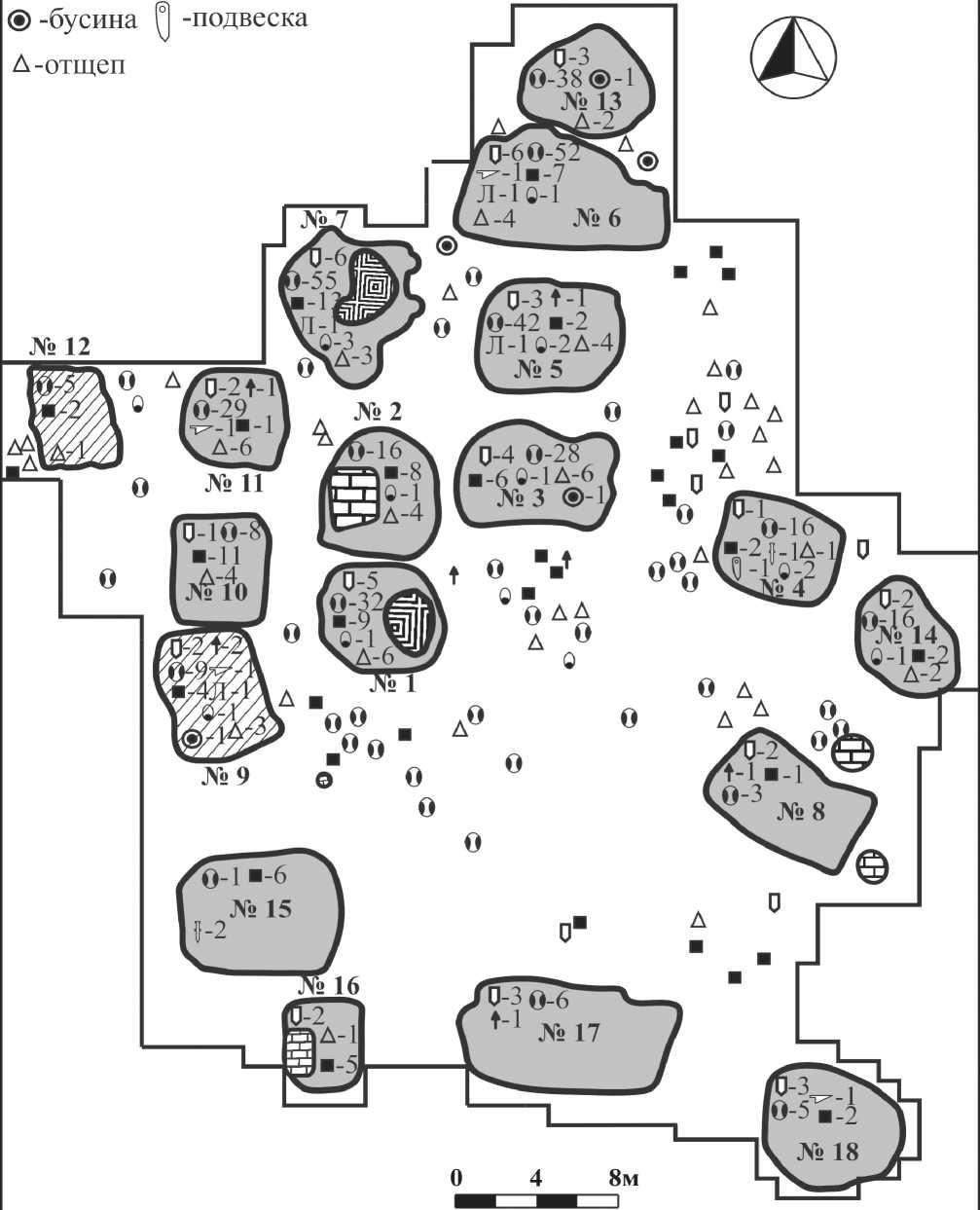

Нижний горизонт заполнения котлованов жилищ (139 экз.) представлен частью культурного слоя, в котором, предположительно, находки были обнаружены в положении in situ, после того как жилища были заброшены. Данный горизонт был выделен в сгоревших жилищах № 9 и № 12 на уровне залегания слоя серо-коричневой супеси с углями и сгоревшими деревянными конструкциями и слоя очень плотного серого суглинка (пол жилища). Ориентируясь на мощность горизонта в жилищах № 9 и № 12 около 20–25 см, а также на характерные признаки, послужившие его выделению: низкая степень хаотичности в локализации материала, его концентрация в отдельно взятых зонах и отсутствие переотложенного материала, данный горизонт удалось проследить и в остальных жилищах.

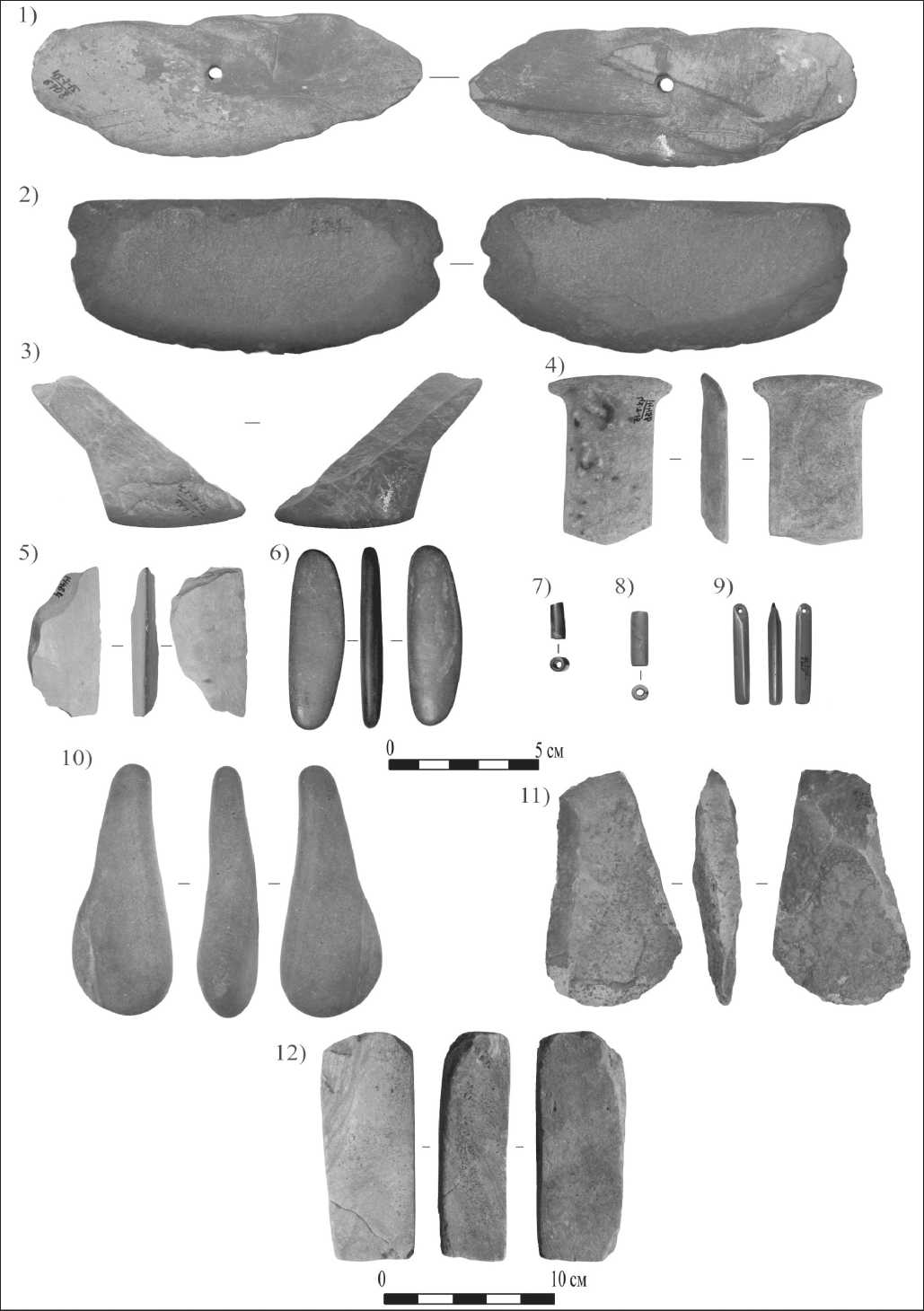

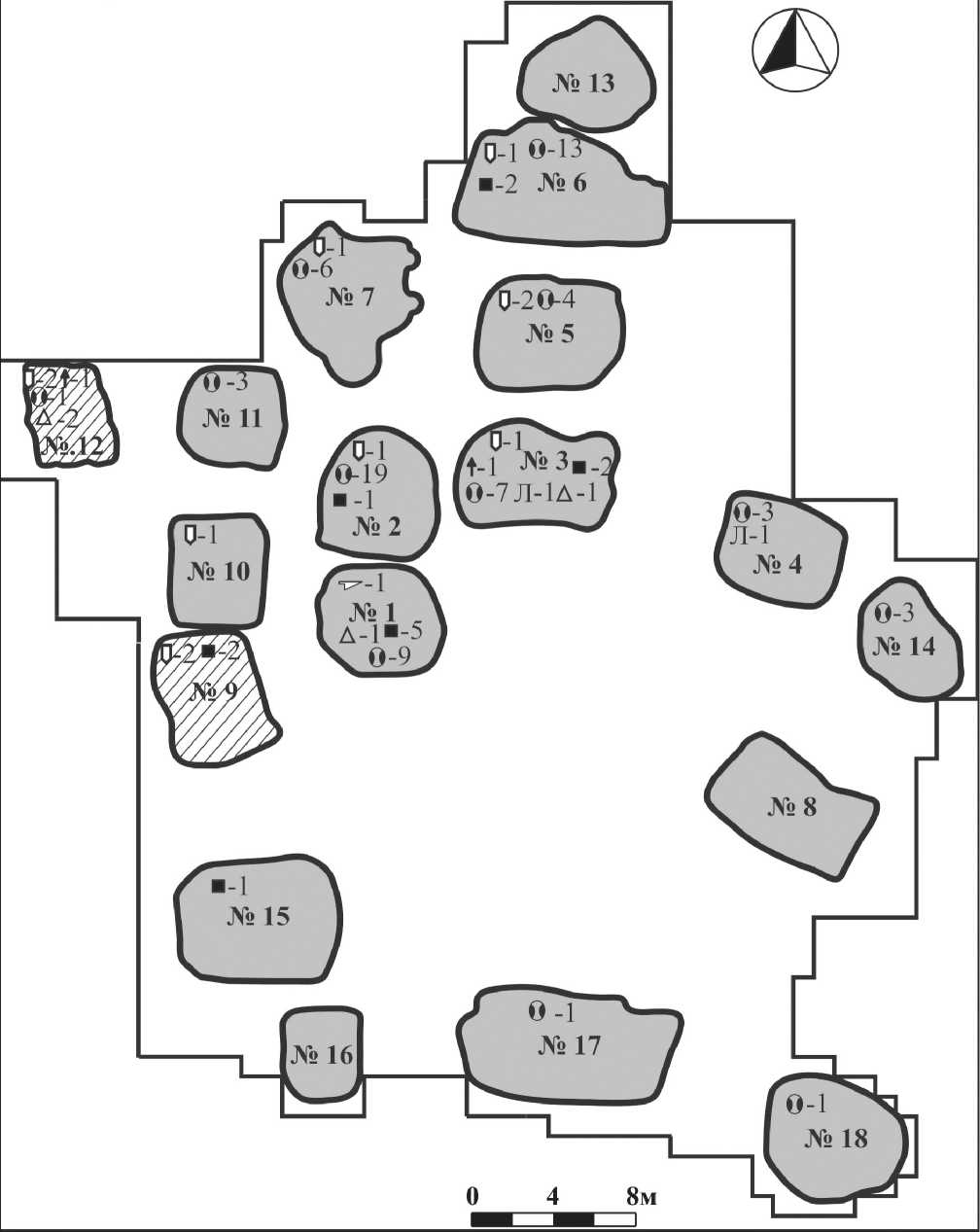

В результате проведенного анализа установлено, что рассматриваемый инвентарь довольно хаотично и при этом неравномерно распределен по территории поселения как в дерново-пахотном и в верхнем горизонте (Рис. 3), так и в нижнем (Рис. 4). Наибольшая концентрация находок зафиксирована в зонах с наиболее плотной застройкой и обилием мусорных включений. Такие зоны отмечены в западной, северо-западной части поселения, которые ограничены крутым склоном мысовидного отрога сопки, и в северной части, рядом с заболоченной местностью – древней границей береговой линии. В процессе анализа результатов пространственной локализации рыболовных грузил в верхнем горизонте, преимущественно сконцентрированных в северной части поселения, были зафиксированы разрозненные скопления от 3 до 9 изделий, укладывающихся в рамки выделенных групп внутри категории.

Зафиксированные признаки пространственной локализации инструментов, задействованных в изготовлении инвентаря и отходов его производства – хаотичное распределение по территории памятника, отсутствие массовых скоплений, позволяют сделать вывод о том, что специализированных производственных зон на поселении не было. Первичная и вторичная обработка орудий проводилась на всей территории поселения. Зоны с наиболее выраженной концентрацией следов изготовления инвентаря (инструменты и отходы производства) зафиксированы в центральной и северной части поселения.

Таким образом, каменный инвентарь янковской археологической культуры поселения Черепаха-7 насчитывает 854 экз., результаты его исследования довольно подробно иллюстрируют технологический процесс изготовления ка-

Условные обозначения: □ - жилище ЩЦ - сгоревшее жилище

О - раковинная куча @- выгребная яма / зольник 0 - рубящее орудие

О- грузило -^ - режущее орудие ■ - абразив Л - лощило Q - отбойник

t - наконечник метательного орудия fl - колюще-режущее орудие

Рис. 3. Локализация каменного инвентаря в дерново-пахотном и верхнем горизонте

Условные обозначения: □ - жилище ^ - сгоревшее жилище Q - рубящее орудие О - грузило ■ - абразив

Л - лощило ^ - режущее орудие t - наконечник метательного орудия Д - отщеп

Рис. 4. Локализация каменного инвентаря в нижнем горизонте менных орудий, а также его роль в хозяйственно-производственной жизни поселения.

В качестве сырья для изготовления каменных орудий использовались галечные, песчаные, сланцевые и плотные каменные породы светло-серых и зеленовато-серых тонов, отбор которых осуществлялся как на морском побережье в близи поселения, так и на удалении от него, что проиллюстрировано в результатах типологической и технологической характеристики инвентаря. Обработка сырья и заготовок орудий осуществлялась оббивкой, пилением, пикетированием, шлифованием, полированием и сверлением, которые могли осуществляться как на территории поселения, так и за его пределами в районе добычи сырья. Характерными морфологическими признаками, свидетельствующими о довольно развитом уровне технологий обработки каменного инвентаря как для поселения, так и для культуры в целом [1], являются правильные геометрические формы изделий и их сечений, а также следы сверления и полирования отдельных категорий артефактов.

Инвентарь выделенных категорий, направленный на получение и обработку продуктов питания (рыболовные грузила, метательные, режущие, колюще-режущие орудия), свидетельствует о комплексном характере добывания пищи. Судя по количеству рыболовных грузил (54,6% от всего инвентаря), прибрежному расположению памятника, а также наличию характерных для янковской культуры раковинных куч, экономика поселения была главным образом ориентирована на добычу морских биоресурсов. Наземная охота также являлась одной из составляющих промысловой жизни поселения, что подтверждает наличие метательных и колюще-режущих орудий, характерных для этой отрасли хозяйства, но делать вывод о ее значимости по процентному показателю (1,2%) опрометчиво. Вполне вероятно, что обработка тушь животных могла проводиться за пределами поселения, где выбрасывались изношенные орудия обработки, в том числе и обломки орудий охоты. О возможном наличии земледелия могут свидетельствовать выделенные жатвенные ножи, терочные плиты и куранты, а также землеройные орудия, составляющие 1,6% от коллекции. Ар-хеоботанические подтверждения земледелия у населения янковской культуры в районе б. Муравьиной зафиксированы на памятнике Черепаха-13, расположенном в непосредственной близости с поселением Черепаха-7 [17].

Определенно, одной из важных составляющих производственной жизни поселения являлась деревообработка, о чем свидетельствует довольно высокая доля рубящих орудий в коллекции (8,5%), которые могли быть задействованы в самых разных хозяйственно-производственных операциях – от постройки жилищ и лодок до мелких плотницких работ по изготовлению домашней утвари.

Результаты проведенного исследования укладываются в рамки существующей номенклатуры каменного инвентаря классических памятников янковской культуры – Песчаный-1, Чапаево, Славянка-1, 2, Малая Подушечка и дополняют уже имеющиеся сведения по каменной индустрии рассматриваемой культуры [1].

Список литературы Каменный инвентарь Янковской археологической культуры поселения Черепаха-7

- Андреева Ж.В., Жущиховская И.С., Ко-ноненко Н.А. Янковская культура. М.: Наука, 1986.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: введение и основы. Новосибирск: Наука, 1994.

- Клюев Н.А., Гарковик А.В. Итоги исследования памятника Барабаш-3 в Приморье в 2007-2009 гг. // Приоткрывая завесу тысячелетий: к 80-летию Жанны Васильевны Андреевой. Владивосток: Рея, 2010. С. 224-245.

- Кузьмин Я.В., Болдин В.И., Никитин Ю.Г. Хронология культур раннего железного века и средневекового Приморья // Россия и АТР. 2005. № 4. С. 44-55.

- Лазин Б.В., Никитина Л.А. Каменный инвентарь памятника янковской культуры Нази-мова-1 // Материалы ЬУ Российской археоло-го-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. С. 117-118.

- Лазин Б.В., Попов А.Н. Новые данные по археологии эпохи палеометалла на берегах Уссурийского залива в Приморье // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2019. № 2. С. 5-12.

- Лутаенко К.А., Артемьева Н.Г. Моллюски из раковинной кучи памятника Теляковского 2 в Южном Приморье (янковская археологическая культура), их палеоэкология и роль в палеоэ-кономике // Бюллетень Дальневосточного ма-лакологического общества. 2017. Т. 21. № 1/2. С.61-128.

- Никитин Е.Ю. Предварительные результаты исследования поселения Черепаха-7 в Приморье в 2015 г. // Новые материалы и методы археологического исследования: От археологических данных к историческим реконструкциям. Материалы IV конференции молодых ученых. М.: ИА РАН, 2017. С. 77-80.

- Нохрина Т.И., Лбова Л.В., Мыльникова Л.Н., Бородовский А.П., Мыльников В.П., Сальникова И.В., Скобелев С.Г. Методика обработки археологических коллекций: учебное пособие. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1973.

- Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока: материалы к древней истории Дальнего Востока. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963.

- Плетнева Л.М. Оселки эпохи раннего железа из двух музеев // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. № 9. С. 66-77.

- Попов А.Н., Лазин Б.В. Охранные археологические исследования на федеральных стройках в г. Владивосток // Мустье Забайкалья, загадочные догу и другие древности тихоокеанских стран. Тихоокеанская археология. Вып. 18. Владивосток, 2010. С. 120-151.

- Роули-Конви П., Вострецов Ю.Е. Хозяйственная деятельность носителей янковской археологической культуры Приморья в свете остеологических данных // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 2. С. 79-84.

- Руденко М.К. Рубящие орудия янковской археологической культуры памятника Черепаха-7 // Дни науки: сборник материалов научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2018. С. 9-12.

- Семенов С.А. Первобытная техника. М.: АН СССР, 1957.

- Сергушева Е.А., Морева О.Л. Земледелие в южном Приморье в I тыс. до н.э.: карпологи-ческие материалы поселения Черепаха-13 // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. № 4. С. 195-204.

- Степанова К.Н. Классификация ударно-абразивных орудий верхнего палеолита (по материалам стоянок русской равнины) // Записки Института истории материальной культуры. 2015. № 11. С. 7-22.