Каменный склеп кургана Огуз: поиск аналогии

Автор: Колтухов Сергей Георгиевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена поиску аналогии для уникальной каменной гробницы скифского царского кургана Огуз, расположенного на юге Степного Причерноморья в Днепро-Молочанском междуречье. Курган датируется временем не позднее 20-х гг. IV в. до н.э. Уникальная каменная гробница кургана была раскопана в 1894 г. Н.И. Веселовским. Ее описание, характеризующее архитектуру памятника и строительные приемы, отражено в отчете исследователя, но аналогий каменному склепу Огуза до сих пор не обнаружено. По убедительному мнению современных исследователей Огуза Ю.В. Болтрика и Е.Е. Фиалко, усыпальницу кургана создали боспорские строители. Возможно, это верно, однако гробниц с подобными характеристиками в пределах Боспорского царства не обнаружено, не известны они и во Фракии. Однако недавно в Предгорном Крыму близ границ европейского Боспора был раскопан скифский курган с каменным склепом, сооруженным боспорскими мастерами. Эта небольшая гробница имеет то же объемно-планировочное решение, что и склеп в кургане Огуз, и близка ему по времени сооружения. Это открытие можно рассматривать как свидетельство в пользу мнения Ю.В. Болтрика и Е.Е. Фиалко о боспорском происхождении царского склепа в кургане Огуз. Остается лишь одно, но весомое возражение: в Огузе пандативы сооружены в оригинальном ритмичном стиле, не имеющем аналогий в Северном Причерноморье. Следовательно, создатель царской усыпальницы Огуза, мог быть представителем иной, не боспорской архитектурной школы.

Северное причерноморье, предгорный крым, скифия, боспор, курган огуз, курган 293, каменная гробница, склеп, ложный свод, бальзамарий

Короткий адрес: https://sciup.org/149130836

IDR: 149130836 | УДК: 903.5(477.7) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.1.9

Текст научной статьи Каменный склеп кургана Огуз: поиск аналогии

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Колтухов C. Г., 2019. Каменный склеп кургана Огуз: поиск аналогии // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 1. С. 110–122. DOI:

Огуз [Оленковський, 2014, с. 42, 68–79], самый большой царский курган Степной Скифии, стоит с IV в. до н.э. на важнейшем перекрестке древних путей [Болтрик, 2017] – в Днепро-Молочанском междуречье. Ближайшим к нему царским курганом является меньший по размеру Козел, размещенный в 8 км к северу. Остальные курганы скифских владык расположены либо севернее, либо западнее, либо восточнее этих одиноко стоящих памятников Степного Причерноморья. В конце XIX в. Огуз был локализован Н.И. Веселовским вблизи с. Нижние Серогозы Мелитопольского уезда Таврической губернии, современная локализация: с. Нижние Серогозы одноименного района Херсонской области Украины.

Исследования кургана высотой более 20 м были начаты Н.И. Веселовским в 1891 г. и продолжались до 1894 г. [Отчет … , 1891, с. 72, 73; 1892, с. 2; 1893, с. 7; 1894, с. 9]. В 1894 г. в нем была обнаружена основная гробница, представлявшая собой каменный склеп [Отчет … , 1894, с. 9, 10]. В 1912 г. исследования кургана после очередного его ограбления были продолжены В.Н. Роттом [Отчет … , 1902, с. 63], в 1972 г. – А.М. Лесковым [Лесков, 1974], в конце 1970-х – начале 1980-х гг. памятник исследовал Ю.В. Болт-рик [Болтрик, Фiалко, 1991, с. 178]. Монографическое исследование памятника было подготовлено Е.Е. Фиалко [Фиалко, 1993], а характеристике кургана была посвящена обстоятельная статья [Фиалко, 1994].

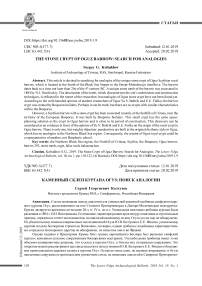

Основное погребение было совершено в центре кургана, в склепе с погребальной камерой из тщательно обработанного известнякового камня (рис. 1,2; 2,4), размещенном в котловане, вырытом с уровня поверхности погребенной почвы (рис. 1,1). Захоронение в склепе было разрушено грабителями [Отчет… , 1894, с. 79]. Эта центральная могила была окружена обваловкой, состоявшей из материкового выброса из котлована объемом 1780 м2 и грунтовых вальков (рис. 1,1). В даль- нейшем курган дополнили разнообразными досыпками, каменной крепидой и рвом. Диаметр крепиды достигал 105 м, диаметр рва составлял 123 м [Фиалко, 1994, с. 124–125].

Котлован, вырытый для склепа, прямоугольный, ориентирован по странам света с незначительным отклонением оси камера – дромос в юго-западном направлении (рис. 1, 1 ). Его глубина – 6,6–6,46 м, размеры бортов по дну – от 12,4 до 13 м, а по верху, по данным Н.И. Веселовского, – 7 саж. и 2 арш., или 16,3 м [Отчет … , 1894, с. 78; Фиалко, 1994, с. 126]. В котлован вели два пандуса, использовавшиеся для удаления грунта и доставки каменных плит, в стенах было вырыто несколько ниш: как с захоронениями, так и без них. В южной стене находился вход в подземный коридор, или дромос, длиной 36 м, шириной 2,2 м, высотой до 2,7 м, который вел от котлована к входной яме. В границах котлована дро-мос имел каменные стены, сложенные в по-стелистой системе и перекрытие, судя по описанию [Отчет … , 1894, с. 79] уступчатое. Он завершался у входа в склеп двумя каменными столбами (рис. 1, 2 ) и был закрыт плитой.

Склеп стоял на прямоугольной грунтовой платформе размером несколько более 3 саженей (6,4 м) в длину и ширину и высотой ½ арш. [Отчет … , 1894, с. 79], или 0,4 м [Фи-алко, 1994, с. 126]. За пределами площадки нижняя часть котлована была заполнена грунтом и камнем. Размеры прямоугольной камеры в основании 3 х 3 саж., или 6,4 х 6,4 м [Отчет … , 1894, с. 79]. Остается неясным, внутренний или внешний периметр охарактеризовал Н.И. Веселовский, скорее всего, был упомянут внешний обмер [Отчет … , 1894, с. 79].

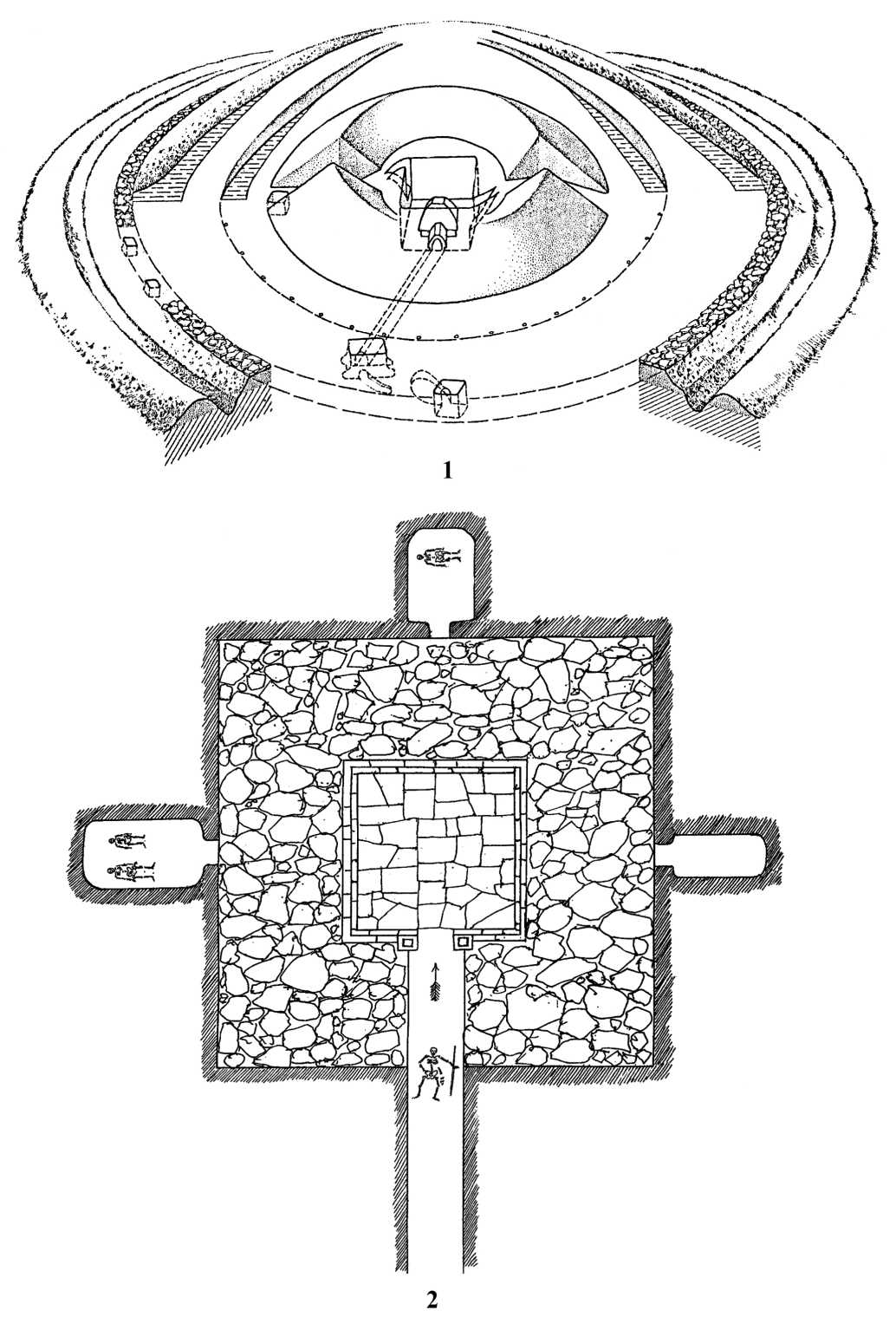

Края вымощенного пола, сложенного из плит [Отчет … , 1894, с. 78, рис. 111] (рис. 2, 3 , 4 ), играли роль фундамента для стен. Само использование постелистого плитового фундамента – прием, распространенный в греческом строительстве и хорошо известный в Ольвии [Крыжицкий, 1982, с. 23].

На это основание орфостатно, в один ряд (число слоев неизвестно) были установлены отесанные прямоугольные плиты цоколя (рис. 2, 4 ), однако на одном из участков эта же кладка выглядит постелистой, что подтверждается фотографией (рис . 2, 3 , 4 ). Судя по реконструкции Н.И. Веселовского, на цоколь в 16 рядов в постелистой уступчатой системе уложены плоские плиты ложного свода с хорошо отесанной лицевой поверхностью, имевшей косую фаску. Они образовали свод, четырехсторонний внизу, полигональный вверху и радиальный в вертикальном сечении. Вверху, по мере уменьшения диаметра свода это сечение, очевидно, превратилось в многоугольный плафон, или «колодец», как охарактеризовал его Н.И. Веселовский. Такое завершение свода известно в погребальной архитектуре Боспора и Фракии.

В углы свода были введены пандативы (угловые опоры), оригинальность которых состояла в том, что диагонально расположенные плиты укладывались не подряд, а через ряд (рис. 2, 4 ). Подобный тип опорных кладок обоснован несколькими зарисовками в рукописном отчете [Веселовский, 1994, л. 35, 35а], но необычен. Впрочем, эта оригинальная порядовка, несомненно, существовавшая в натуре, не всегда подтверждается документально. На прорисовке верхней части свода (ср. рис. 2, 1 , 2 ) [Веселовский, 1894, л. 62] уже видны пандативы с последовательной надвижкой плит каждого последующего ряда. Возможно, кладку через ряд применили только в нижней части свода.

О высоте камеры можно судить только по реконструкции, по мнению Е.Е. Фиалко, она составляет 4,2 м по внутреннему контуру при высоте самого свода в 3,2 м [Фиалко, 1994, с. 140]. Высота цоколя, на котором лежит свод, в таком случае составит 1 м. Столь незначительная высота достаточно большой камеры необычна, так как в известных нам случаях, соотношение длины и высоты такой конструкции не менее и даже более, чем 1 : 1. Не исключено также, что разрез, предложенный Н.И. Веселовским (рис. 2, 4 ), не является сечением через центр, а смещен в сторону от него.

Щели между плитами были заполнены глиняным раствором. Плиты перекрытия в верхней части свода дополнительно укрепля- ли железными скобами, залитыми свинцом, помещенными в прямоугольные углубления на верхних плоскостях плит в местах их стыка. Свинцом были залиты и основания каменных столбов входа.

Естественно, такая конструкция должна была укрепляться не только изнутри, но и снаружи. Н.И. Веселовский описывает наружное заполнение ямы и выступающие наружу части плит перекрытия следующим образом: «Склеп был завален с боков до поверхности материка огромными камнями, которые тем больше, чем выше; внизу же они меньше, а по дну шли с одной стороны оттески толщиной в 1/ 4 арш Камни положены в порядке, с прослойкой земли … и лежали так, что нижние захватывались верхними. Камни свода потрескались от давившей тяжести и осунулись вниз» [Отчет … , 1894, с. 79]. К сожалению, это описание не подтверждено в отчете графическим и фотографическим материалом. Сверху вся подземная конструкция была перекрыта изолирующим слоем морской камки и засыпана слоем земли.

То, что греческие мастера построили склеп Огуза в традициях античной погребальной архитектуры, убедительно доказано исследователями кургана, склонными видеть в его создателях боспорян [Болтрик, Фиалко, 1989, с. 97, 98; Фиалко, 1994, с. 140, 141]. Действительно, и размеры, и обработка камня, и система кладки здесь полностью соответствуют различным приемам греческих мастеров, однако из-за неточности и неполноты измерений Н.И. Веселовского определить древнюю единицу измерения не удается.

Остается добавить, что гробниц, похожих на огузскую, в Северном Причерноморье не обнаружено [Ростовцев, 1913; Цветаева, 1957; Гайдукевич, 1981; Виноградов, 2017]. При поиске конструктивных решений, близких тем, которые применены в склепе Огуза, следует отметить переход от прямоугольника стен к кругу свода в склепе Царского кургана. В этом боспорском склепе круглый контур каменотесы создали путем радиальной обработки лицевой стороны плит каждого ряда перекрытия [Гайдукевич, 1981, с. 43, рис. 21, 22, 2 ]. Можно отметить и дуговидное вертикальное сечение свода в круглом склепе Золотого кургана [Гайдукевич, 1981, с. 24, рис. 5].

Среди многочисленных гробниц, расположенных на территории Болгарии, близких аналогий склепу Огуза нет. Но в круглой погребальной камере гробницы Курт-Кале, относящейся к IV в. до н.э., радиальное сужение купольного свода начинается практически от цоколя [Русева, 2000, с. 126], так же, как и в склепе Огуза. Следовательно, среди известных автору каменных гробниц боспорской и фракийской аристократии с округлыми или многоугольными сводами аналогий склепу Огуза не обнаружено, однако присутствуют сходные конструктивные решения и элементы.

Еще одной, но определяющей особенностью кургана Огуз, по мнению автора, было то, что строители основной могилы Огуза совместили греческий тип гробницы с основными правилами планировки, расположения и заглубления скифской катакомбы [Колтухов, 2006, с. 235].

Датировку склепа и самого кургана Огуз нельзя назвать общепринятой. Исследователи Огуза относят памятник ко второй половине IV в. до н.э., к 330–310 гг. [Фиалко, 1994, с. 141]. С.Ю. Монахов датирует курган 30– 20 гг. IV в. до н.э. [Монахов, 1999, прил. 1, с. 578]. А.Ю. Алексеев склоняется к отнесению кургана и его основной могилы 330–325 гг. или 330–320 гг. до н.э. [Алексеев 2003, с. 269; Евразия … , 2005, с. 209]. В то же время С.В. Полин предлагает датировать склеп Огуза 350–345 гг. до н.э. [Полин, 2014, с. 484]. Несколько лет назад Ю.В. Болтрик, опираясь преимущественно на работу В.И. Каца [Кац, 2016], направленную против хронологической модели С.В. Полина, посчитал позднюю датировку кургана обоснованной [Болтрик, 2017, с. 76, прим. 1]. В подобной ситуации наиболее вероятна дата, предложенная С.Ю. Монаховым и А.Ю. Алексеевым (30–20 гг. IV в. до н.э.).

Итак, аналогий центральной гробнице Огуза ни в Северном, ни в Северо-Западном Причерноморье не обнаружено. Однако в Предгорном Крыму несколько лет назад был раскопан небольшой каменный склеп с близким объемно-планировочным решением погребальной камеры и переходом от квадратного основания к многоугольному своду [Шкрибляк, 2017]. Он обнаружен в кургане, расположенном на куэсте, лежащей между реками Кучук-Карасу и Булганак, а номер 293

был присвоен кургану в 2009 г. [Шкрибляк, 2017, c. 133]. Склеп открыт в 1983 г. С.Г. Кол-туховым совместно с А.Е. Пуздровским и Ю.П. Зайцевым по следам свежего грабежа. Первое упоминание склепа с уступчатым многоугольным перекрытием относится к 2005 г. [Колтухов, 2005, с. 279–280]. К 2009 г. перекрытие склепа было вновь раскрыто грабителями, разобравшими два-три верхних ряда. В 2014 г. к исследованию кургана приступил Ю.П. Зайцев.

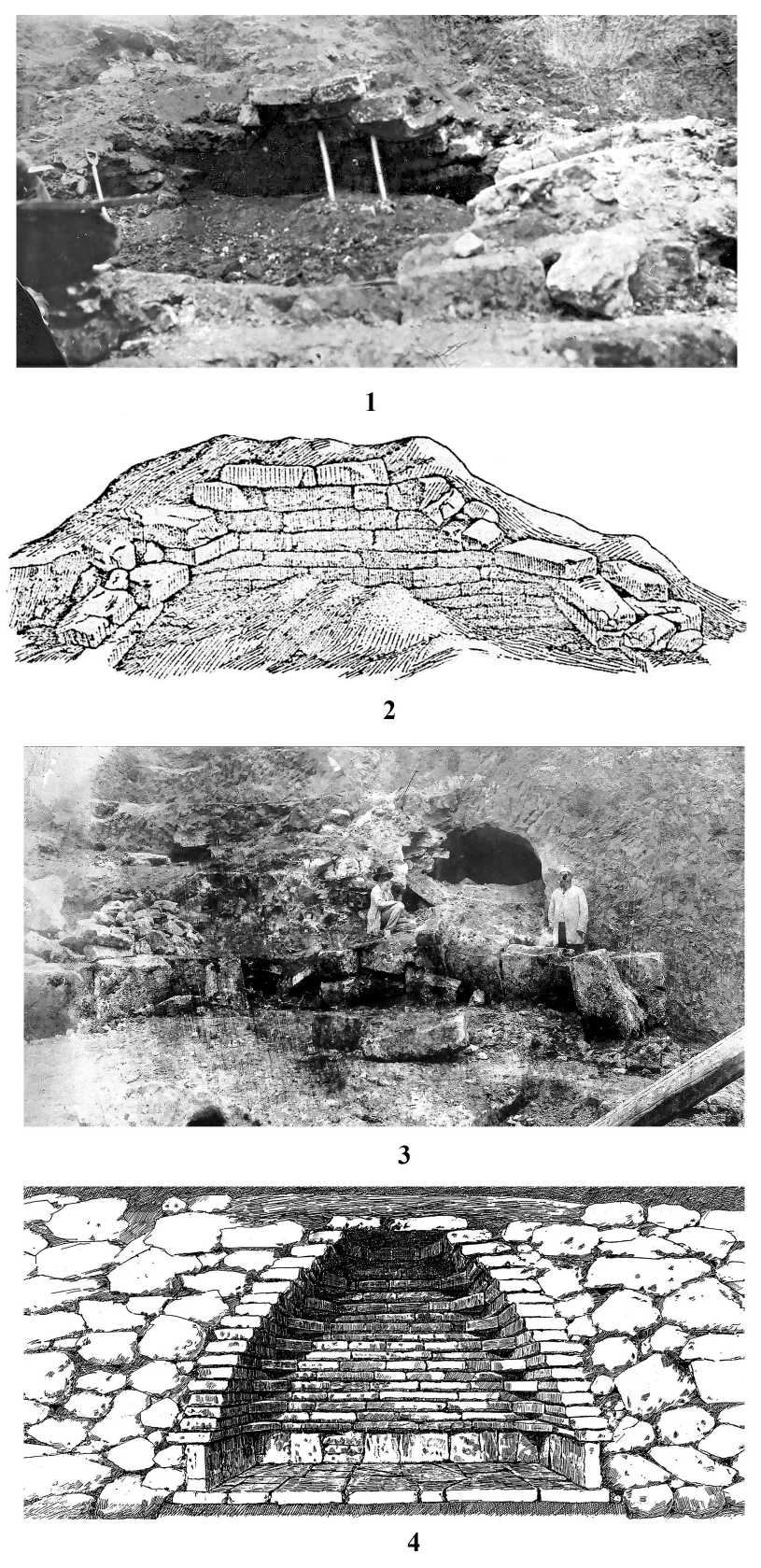

Современная высота кургана – 4,0–4,5 м, диаметр – 38 м (рис. 3, 1 ), курган не распахивался, его задернованная насыпь оплывала в результате естественных процессов. В центральной части насыпи находился каменный склеп (рис. 3, 2 , 3 ), смещенный от ее условного центра на 4 м к юго-востоку. Поверхность грунта под полом погребальной камеры склепа находилась на отметке 285,58 м в балтийской системе (рис. 3, 2 ), что близко отметкам уровня поля близ кургана. Поэтому мнение о том, что склеп был сооружен в котловане и не был основным, требует дополнительной аргументации к той, которая уже приведена исследователями памятника [Шкрибляк, 2017, с. 134], хотя вероятность существования в этом же месте более раннего кургана не исключена.

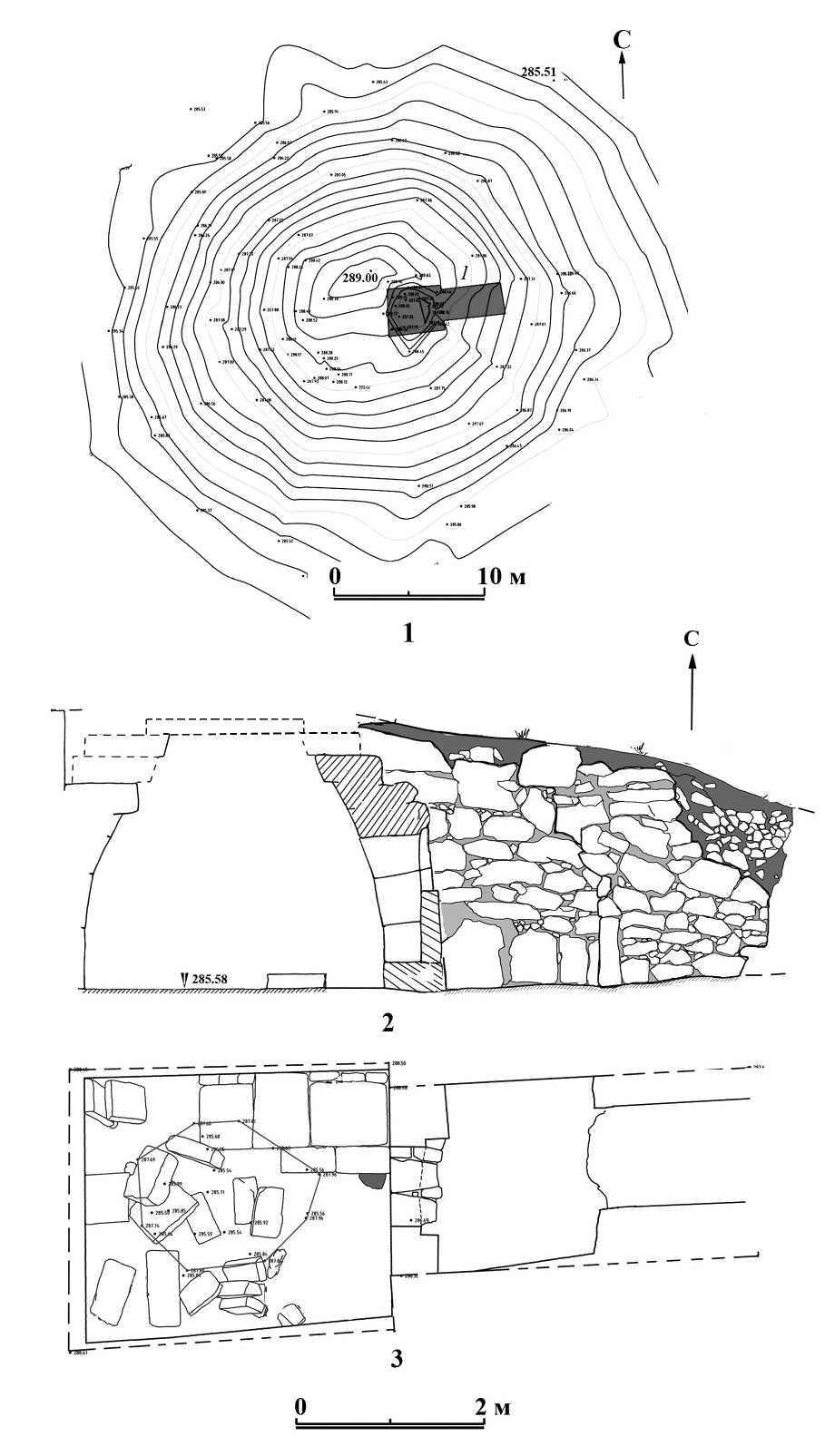

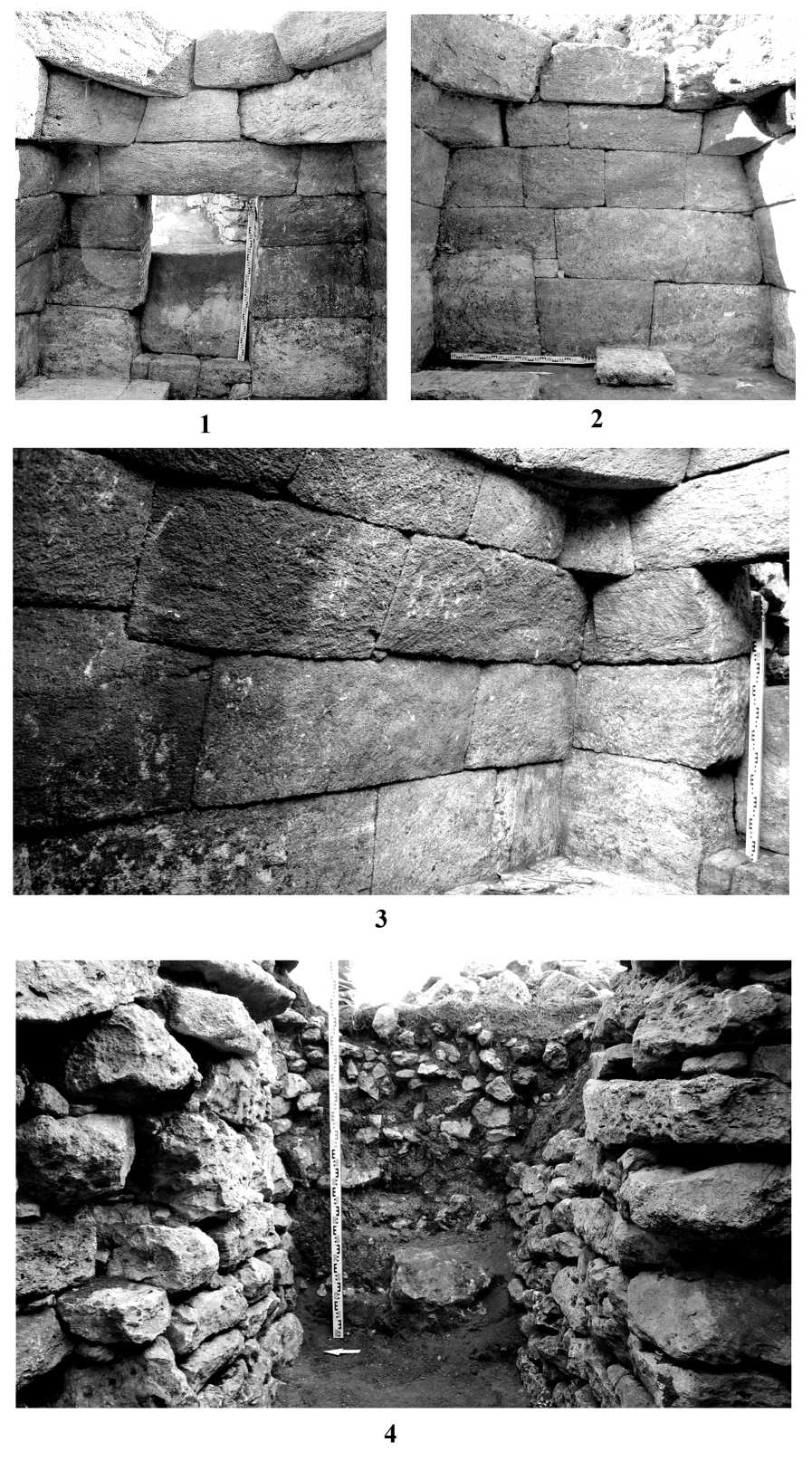

Склеп с последовательно-иерархической планировкой двух помещений и коридора-дро-моса (рис. 3,3) ориентирован входом на восток-северо-восток @ 85°. Размеры подпрямоугольной погребальной камеры на уровне пола составляют 2,0 х 2,6 м. Прослеженная высота камеры – 2,3 м. К сохранившимся трем рядам кладки полигонального свода можно уверенно добавить четвертый, а возможно и пятый ряд, как считают исследователи памятника, и реконструировать высоту камеры до 2,6–2,9 м (рис. 3,2,3). Система кладки стен однослойная орфостатно-постелистая с элементами мозаичной (рис. 4,1–3) [Крыжицкий, 1982, с. 24, рис. 5; 7]. Сооружены стены из отесанных подогнанных прямоугольных известняковых плит на вертикальном однорядном цоколе высотой 0,6–0,7 м, отдельные плиты несколько выше. Второй и третий ряды кладки имеют наклон внутрь за счет незначительной надвижки последующих рядов кладки и наклонной оттески лицевой, а также опорной стороны плит (рис. 3,2; 4,3). Собственно перекрытие многоугольное (рис. 3,2; 4,2), довольно грубо сложено из плит со скошенной лицевой гранью, уложенных постелью. Диагональное расположение плит в углах (пандативы) начинается с нижнего ряда перекрытия, создавая четкие, но неправильные горизонтальные многоугольники (рис. 4,1), подогнанные здесь же, на месте сборки. Пол камеры сложен из обработанных разномерных прямоугольных плит, плотно прилегавших к стенам. При ограблении многие из них были сорваны и перемещены (рис. 3,3).

Прямоугольный вход в камеру (рис. 4, 1 ) высотой 1,2 м, шириной 0,84 м расположен в восточной стене и отделен от пола низкой ступенькой. С внешней стороны он был закрыт плитовым закладом, разрушенным при ограблении. Перед входом располагалось маленькое прямоугольное помещение размером 1,6 х 2,0 м и высотой 2,1 м (рис. 3, 2 , 3 ) с перекрытием из дерева (?) [Шкрибляк, 2017, с. 134–135]. Такое же последовательно-иерархическое расположение камер у каменных гробниц известно во многих скифских курганах Предгорного Крыма. Кладка стен внизу состоит из вертикально поставленных необработанных плит на глиняном растворе, а вверху сменяется иррегулярной кладкой из необработанного камня. Вероятно, у этой камеры был отдельный заклад, может быть, тоже деревянный. Далее, в восточном направлении шел коридор-дромос (рис. 4, 4 ) шириной 1,1 м, раскрытый на протяжении 1,8 м, стены которого были сложены из обломков известняка в иррегулярной системе. Необходимо отметить, что дно и привходового помещения, и дромо-са во время строительства соответствует уровню, на котором находится подошва стен погребальной камеры (рис. 3, 2 ), а это дополнительный аргумент в пользу интерпретации склепа как основного, а не впускного погребального сооружения кургана.

При расчистке дна погребальной камеры были обнаружены остатки человеческих костяков. Немалое количество погребенных [Шкрибляк, 2017, с. 125], по мнению Ю.П. Зайцева, их было не менее 10 человек, скорее всего, свидетельствует о том, что это более поздние, чем склеп, впускные «коллективные погребения».

В заполнении склепа обнаружены обломки синопской амфоры и венчик гончарного сосуда. На дне находился бронзовый трехгранный наконечник стрелы, характерный для IV– III вв., и бальзамарий, отнесенный исследователями к последней четверти IV в. до н.э. С приведенной исследователями аналогией из кург. 18 у Нововасильевки можно согласиться, аналогия же со Старшим Трехбратним курганом ошибочна. Датировка бальзамария позволила И.И. Шкрибляк утверждать, что захоронения в склепе прекратились не позже указанного времени [Шкрибляк, 2017, с. 125]. Такая хронология близка самым поздним датировкам Огуза, хотя, нужно согласиться с авторами раскопок, время сооружения самого склепа пока не определено.

Именно склеп из кург. 293 обладает наибольшим сходством с погребальной камерой склепа кургана Огуз, хотя и не может послужить ему прямой аналогией. В основе подобия лежит близость объемно-планировочных решений. При оценке сходства важны не только переход от прямоугольника стен к многоугольнику ложного свода и наличие пандативов, но и уменьшение объема камеры, начиная с уровня цоколя. Во всем остальном крымский склеп уступает парадной архитектуре элитной гробницы Огуза.

Оригинальной индивидуальной особенностью архитектуры Огуза являются пандативы, в которых через один ряд чередовали диагональное и прямое расположение плит, подобный прием не известен на Боспоре. Поэтому, несмотря на существование в Крыму у боспорских границ склепа со сходным объемно-планировочным решением, связь строителей царской гробницы с Боспором продолжает вызывать сомнения. Склеп из Огуза – произведение неизвестного греческого инженера, перед которым была поставлена цель создания вечного жилища скифского царя: в нем идея катакомбы, выраженная в подземном расположении комплекса, длинном подземном дромосе, прямоугольной камере с низким сводом, сочеталась бы с оригинальным произведением античной погребальной архитектуры.

Ситуация с крымским склепом проще и понятнее – он расположен в пределах восточного крыла Аккайского, или Белогорско- го, курганного могильника скифской аристократии, существовавшего в IV в. до н.э. [Мо-золевський, 1991; Колтухов, Мыц, 1998; 2001; Смекалова, 2009; Колтухов, 2019] у западных границ Скифии и Европейского Боспора. Судя по характеру обработки и укладки камня, погребальная камера сооружена боспорскими каменотесами. Привходовое помещение и дромос были построены из рваного необработанного камня. Складывается впечатление, что камеру сооружала бригада боспо-рян, а достройку гробницы осуществляли представители варварского оседлого населения, занимавшего Восточный Крым и пространство, лежащее к северу от Феодосии до рек Салгир и Биюк-Карасу.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Курган Огуз:

1 – реконструкция кургана по Е.Е. Фиалко; 2 – план основного погребения по отчету Н.И. Веселовского Fig. 1. Oguz barrow:

1 – reconstruction of the barrow according to E.E. Fialko; 2 – plan of the main burial according to the report of N.I. Veselovskiy

Рис. 2. Каменный склеп кургана Огуз по отчету Н.И. Веселовского:

1 – фотография верхней части свода; 2 – прорисовка верхней части свода;

3 – фотография цоколя и остатков пола; 4 – реконструкция разреза склепа

Fig. 2. The stone crypt of Oguz barrow according to the report of N.I. Veselovskiy:

1 – photograph of the upper part of the vault; 2 – drawing of the upper part of the vault;

3 – photograph of the basement and floor rests; 4 – reconstruction of the crypt cross-section view

Рис. 3. Курган 293, каменный склеп (по И.И. Шкрибляк):

1 – топографический план кургана; 2 – разрез склепа; 3 – план склепа Fig. 3. Barrow 293, stone crypt according to I.I. Shkriblyak:

1 – topographic plan of the barrow; 2 – cross-section view of the crypt; 3 – plan of the crypt

Рис. 4. Фотофиксация интерьера склепа (по И.И. Шкрибляк):

1 – восточная стена с входным проемом; 2 – южная стена; 3 – северо-восточный угол; 4 – вид на дромос с запада Fig. 4. Photographs of the crypt interior according to I.I. Shkriblyak:

1 – east wall with an entrance opening; 2 – south wall; 3 – northeast corner; 4 – view of the dromos from the west

Список литературы Каменный склеп кургана Огуз: поиск аналогии

- Алексеев А. Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-IV вв. до н.э. СПб. : Государственный Эрмитаж. 416 с.

- Болтрик Ю. В., 2017. Огуз - курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) // Археологія і давня історія України. Вип. 2 (23). С. 66-77.

- Болтрик Ю. В., Фиалко. Е. Е., 1989. Курган Огуз и склепы боспорских курганов IV в. до н. э. // Скифия и Боспор. Археологические материалы к конференции памяти академика М.И. Ростовцева (Ленинград, 14-17 марта 1989 года). Новочеркасск : [б. и.]. С. 97-98.

- Болтрик Ю. В., Фіалко О. Є., 1991. Огуз - курган скіфського царя кінця IV ст. до н. е. // Золото степу. Археологія України. Київ ; Шлезвиг : [б. и.]. С. 178-180.

- Веселовский Н. И., 1894. Дело императорской археологической комиссии о раскопках проф. Н. И. Веселовского в Таврической губ. и Кубанской области // Архив ИИМК. № 65/1894.

- Виноградов Ю. А., 2017. Культура боспорской элиты при Спартокидах//Элита Боспора Киммерийского: традиции и инновации в аристократической культуре доримского времени. Боспорские исследования. Вып. XXXIV. Керчь: Крымский федеральный университет. С. 112-210.

- Гайдукевич В. Ф., 1981. Боспорские города (Уступчатые склепы. Эллинистическая усадьба. Илурат). Л.: Наука. 137 с.

- Евразия в скифскую эпоху: Радиоуглеродная и археологическая хронология, 2005. СПб.: ТЕЗА. 290 с.

- Кац В. И., 2016. Изыскания С.В. Полина в области керамической эпиграфики Гераклеи Понтийской//Stratum plus. № 3. С. 241-258.

- Колтухов С. Г., 2005. Склепы варварского населения Степного и Предгорного Крыма в скифское время//Старожитности Степового Причерномор'я i Криму. Вип. XII. Запорiжжя: Запорiзький нацiональний унiверситет. С. 259-299.

- Колтухов С. Г., 2006. Курган IV Аккайского (Белогорского) курганного могильника//Древности Боспора. Т. 9. М.: Институт археологии РАН. С. 228-259.

- Колтухов С. Г., 2019. Белогорский курганный некрополь (Археолого-топографическая характеристика памятника на г. Ак-Кая)//История и археология Крыма. Вып. IX. Симферополь: ИП Бровко. С. 32-62.

- Колтухов С. Г., Мыц В. Л., 1998. О топографии и хронологии Аккайского курганного некрополя//Культура народов Причерноморья. Вып. 5. Симферополь: Таврический национальный университет. С. 99-119.

- Колтухов С. Г., Мыц В. Л., 2001. Курганный могильник скифской аристократии в Горном Крыму. Некоторые результаты исследований//Бахчисарайский историко-археологический сборник. Вып. 2. Симферополь: Таврия-Плюс. С. 27-44.

- Крыжицкий С. Д., 1982. Жилые дома античных городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э. -IV в. до н.э.). Киев.: Наукова думка. 168 с.

- Лесков О. М., 1974. Скарби курганiв Херсонщини. Київ: Мистецтво. 122 с.

- Мозолевський Б. М., 1991. Кургани вищої скiфської знатi i проблема полiтичного устрою Скiфiї//Археологiя. № 1. С. 122-138.

- Монахов С. Ю., 1999. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической тары VII-II веков до н. э. Саратов: Саратовский университет. 680 с.

- Оленковський М. П., 2014. Кургани-велетнi Херсонщини. Херсон: Айлант. 104 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1891 год (Публ. 1893 г.). Спб. 187 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1892 год (Публ. 1894 г.). Спб. 173 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1893 год (Публ. 1895 г.). Спб. 121 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1894 год (Публ. 1896 г.). Спб. 171 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1902 год (Публ. 1904 г.). Спб. 199 с.

- Полин С. В., 2014. Скифский Золотобалковский могильник V-IV вв. до н.э. на Херсонщине. Курганы Украины. Т. 3. Київ: Олег Фiлюк. 776 с.

- Ростовцев М. И., 1913. Античная декоративная живопись на юге России. Атлас. Табл. I-CXII. СПб.: Изд-во ИАК. 112 табл.

- Русева М., 2000. Тракийска култова архiтектура в Болгарии. Ямбол: . 201 с.

- Смекалова Т. Н., 2009. Курганы в ландшафте Северного Причерноморья. 1. Предгорный Крым//Боспорские исследования. Вып. XXI. Симферополь; Керчь: Керченська мiська друкарня. С. 42-119.

- Фиалко Е. Е., 1993. Скифский царский курган Огуз: автореф. дис канд. ист. наук. Киев. 21 с.

- Фиалко Е. Е., 1994. Погребальный комплекс кургана Огуз//Древности скифов. Киев: Институт археологии АН Украины. С. 122-144.

- Цветаева Г. А., 1957. Курганный некрополь Пантикапея. МИА № 56. М.: ИА АН СССР. С. 227-250.

- Шкрибляк И. И., 2017. Склеп с уступчатым перекрытием в кургане № 293 на г. Плоская в Центральном Крыму//Крым в эпоху эллинизма. Межкультурные процессы по данным новейших археологических исследований: сб. науч. тр. Симферополь: Тарпан. С. 133-138.