Каноническая дискриминантная модель влияния генотипа отца на некоторые интерьерные показатели его потомков у свиней

Автор: Камалдинов Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Животноводство

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Установлен ряд гематологических и биохимических показателей, по которым наблюдались наибольшие отличия между потомками разных производителей скороспелой мясной породы. Показана возможность использования стандартизированных и структурных коэффициентов для оценки влияния генотипа хряка на уровень лейкоцитов и общего белка у поросят в постотъемный период. Предлагаемый подход позволяет принимать во внимание сложную многомерную природу входных данных и учитывать многочисленные зависимости изучаемых количественных признаков.

Свиньи, порода, показатели крови, генотип, дискриминантный анализ, каноническая корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14082009

IDR: 14082009 | УДК: 636.082:575.21:577.1

Текст научной статьи Каноническая дискриминантная модель влияния генотипа отца на некоторые интерьерные показатели его потомков у свиней

Исследования в области гематологии и биохимии находят свое отражение в многочисленном количестве научных работ [1–4], в которых учитываются всевозможные корреляции, повторяемость или оценивается факториальная изменчивость. Вместе с тем известно, что такие показатели могут обладать высокой изменчивостью, в основе которой лежит многомерная природа их взаимодействий между собой и средовыми компонентами [5]. Таким образом, наследственная природа количественных признаков затрудняет понимание генетических и эволюционных факторов [6,7].

Некоторыми исследователями делаются предположения о генетической природе отличий животных по уровням ряда биохимических параметров [8]. Однако выраженность количественного признака может быть результатом накопительного эффекта, когда имеет место прямое или опосредованное воздействие одного или нескольких других факторов [9].

В этом случае не всегда представляется корректным определение коэффициентов повторяемости, применение критерия Стьюдента или проведение дисперсионного анализа, которые не позволяют в достаточной мере выделять наиболее выраженные факторы с учетом многомерного подхода. С этой целью предлагается использовать статистические подходы, позволяющие принимать во внимание такую многомерность входных данных [10,11]. Одним из широко распространенных методов выступает канонический дискриминантный анализ [12].

Целью наших исследований явилось определение отличий между потомками разных производителей по некоторым интерьерным показателям с последующей корректировкой полученных оценок с учетом существующих корреляционных взаимодействий.

Материал и методы исследований. Исследования проводились на поросятах возраста 19–21 день (n=288) и 2 недели после отъема (n=87) породы СМ-1. Для исследований использовалась база учебного хозяйства ГПЗ «Тулинское» Новосибирского государственного аграрного университета.

Определяли массу животных, базальную температуру, частоту дыхания и сердечных сокращений, скорость оседания эритроцитов и ряд биохимических, гематологических показателей в крови сразу после ее забора: уровень эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, концентрацию гемоглобина в одном эритроците, цветовой показатель, лейкоцитарную формулу, коэффициент де Ритиса, активность общей кислой фосфатазы, общей и простатической кислой фосфатазы, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ). Кальций-фосфорное отношение, уровень общего белка, холестерина, глюкозы, креатинина, хлоридов, кальция, фосфора и мочевины анализировали через 4 ч после взятия крови в течение первых суток и с учетом рекомендаций производителей наборов реагентов («Вектор-Бест» и «Biocon»). В качестве антикоагулянта применяли цитрат натрия и гепарин. Витамин С в пробах был стабилизирован с помощью раствора дитиотрейтола сразу после забора крови. Концентрацию лейкоцитов и эритроцитов определяли по общепринятой методике с применением камеры Горяева и фотометра. Содержание тяжелых металлов в щетине исследовали с помощью анализатора ТА-2. Всего в исследованиях проанализировано 36 параметров.

При обработке экспериментальных данных использовали среду статистического программирования «R» и свободно распространяемые библиотеки сетевого репозитария «CRAN».

Применение дискриминантного анализа сопровождалось нахождением канонических дискриминантных функций, являющихся линейной комбинацией дискриминантных переменных:

dkm = β 0 + β 1 x 1km + ... + βpxpkm

где d km – значение канонической дискриминантной функции для m -го ( m = 1,… ,n ) объекта в группе k ( k=1, ... ,g ) с неизвестными коэффициентами дискриминантной функции β i ;

x jkm – значение j -го дискриминантного параметра для m -го наблюдения из k -го класса.

При оценке величин вклада переменных в значение дискриминантной функции производили преобразование нестандартизированных коэффициентов в стандартизированные по формуле ci=βi

wii

\ n - g

где n – общее количество наблюдений;

g – число групп.

С целью классификации существующих групп и выявления возможного совместного вклада нескольких переменных в дискриминантной модели применяли структурные коэффициенты. Структурные коэффициенты определяли коэффициентами взаимной корреляции между переменными и дискриминантной функцией по формуле sij

p

= ∑ rikckj k= 1

wikckj л/wiiwjj,

где s ij – структурный коэффициент, рассчитанный по i -й переменной и j -й функции;

r ik – внутригрупповые структурные коэффициенты корреляции между признаками i и k ; c kj – значения стандартизированных коэффициентов.

Коэффициенты канонической корреляции вычисляли по формуле [12]:

ri

λ i

\ 1 +λ i

,

где λ i – величина собственного значения.

Результаты исследований дисперсионный анализ позволил выявить гематологические и биохимические параметры крови поросят, по которым наблюдались отличия между потомками разных производите- лей. Получено 5 дискриминантых функций, характеризующих поросят-сосунов (группа 1), и 3 – поросят в возрасте 2 недели после отъема (группа 2) (табл. 1).

Результаты канонического дискриминантного анализа

Таблица 1

|

Дискриминантная функция |

Собственное значение |

Коэффициент канонической корреляции |

Λ -статистика Уилкса |

% |

|

Группа 1 |

||||

|

1 |

1,392 |

0,763 |

0,418 |

53,4 |

|

2 |

0,685 |

0,638 |

0,593 |

26,3 |

|

3 |

0,310 |

0,486 |

0,764 |

11,9 |

|

4 |

0,149 |

0,360 |

0,871 |

5,7 |

|

5 |

0,072 |

0,259 |

0,933 |

2,7 |

|

Группа 2 |

||||

|

1 |

2,634 |

0,851 |

0,275 |

72,8 |

|

2 |

0,583 |

0,607 |

0,632 |

16,1 |

|

3 |

0,403 |

0,536 |

0,713 |

11,1 |

Коэффициенты Уилкса в целом свидетельствовали о достаточном уровне детерминации дискриминантными функциями существующих отличий потомков разных хряков по ряду интерьерных показателей. Вместе с тем следует отметить, что более высокие значения Л- коэффициентов Уилкса установлены у поросят-сосунов. Это может объясняться наличием материнского эффекта и выражаться в изменении списка дискриминантных переменных для животных другой возрастной группы, что подтверждается данными таблицы 2. Обнаруженные особенности обусловлены, по всей видимости, поступлением в организм животных группы 1 элементов питания с молоком матери.

Таблица 2

Стандартизированные и структурные коэффициенты в различные периоды онтогенеза у свиней

|

Переменная |

Стандартизированный коэффициент |

Структурный коэффициент |

||||

|

Функция |

Функция |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Группа 1 |

||||||

|

Витамин С |

0,117649 |

0,061434 |

0,07081 |

0,26551 |

0,11077 |

-0,024800 |

|

Гемоглобин |

0,394409 |

-0,355518 |

-0,69078 |

-0,44359 |

-0,18651 |

-0,634556 |

|

Мочевина |

-0,201302 |

0,972918 |

0,13676 |

-0,34534 |

0,91350 |

-0,120471 |

|

АЛТ |

0,067447 |

-0,067420 |

0,99186 |

-0,65985 |

-0,30684 |

0,635736 |

|

АСТ |

-0,941983 |

-0,133681 |

-0,38812 |

-0,92745 |

-0,12181 |

0,273482 |

|

Группа 2 |

||||||

|

Лейкоциты |

-0,713132 |

-0,75823 |

0,12718 |

-0,58403 |

-0,80496 |

0,104594 |

|

Кальций |

0,075502 |

0,12386 |

1,15919 |

-0,47552 |

0,43180 |

0,766435 |

|

Общий белок |

-0,984034 |

0,39035 |

-0,58636 |

-0,85090 |

0,52500 |

-0,018364 |

Поросята-сосуны отличались между собой преимущественно по активности АСТ, которая характеризовалась высокими значениями стандартизированного и структурного коэффициентов. Проведенный корреляционный анализ позволил установить связь этого параметра с 21 другими гематологическими и биохимическими показателями (r= -0,291± – 0,594±), включая концентрацию витамина С, гемоглобина, мочевины и активность аланинаминотранферазы в сыворотке крови (r=-0,231±0,062*** – 0,751±0,041***). Наряду с этим, следует также обратить внимание на отличия по уровню мочевины и активности АСТ. Все установленные различия обусловлены накопительным эффектом. В результате происходит повышение степени сопряженности переменной дискриминантной функции со значением этой функции. Таким образом, применение ак- тивности АСТ и уровня мочевины у животных рассматриваемого возрастного диапазона в качестве биохимических маркеров, характеризующих генотип производителя в дальнейших исследованиях, представляется необоснованным.

Исследования крови поросят, отнятых от матери и успевших адаптироваться после этого стресса, позволили установить влияние генотипа хряка на некоторые интерьерные показатели. Так, согласно стандартизированным и структурным коэффициентам, генетическая компонента в большей степени прослеживается в отношении концентрации лейкоцитов (функции 1 и 2) по сравнению с содержанием общего белка в крови и другими признаками (см. табл. 2). Корреляционный анализ позволил выявить связь уровня лейкоцитов с содержанием хлоридов (r=0,459±0,115***), глюкозы (r=0,371±0,120**) в сыворотке крови и активностью АЛТ (r=-0,292±0,130*) и щелочной фосфатазы (r=0,390±0,134**). В то же самое время, уровень общего белка коррелировал с 10 показателями из 36 (r=-0,491±0,105*** – 0,569±0,099***). Таким образом, структурные коэффициенты дают адекватную оценку вклада сопряженности изучаемых гематологических и биохимических показателей в степень выраженности интересующих зависимых признаков.

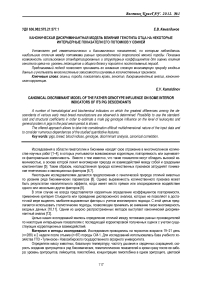

Для характеристики потомства хряков визуализированы канонические оценки, позволяющие судить об изменчивости комплекса установленных интерьерных показателей у поросят-сосунов (рис.1). Особый интерес представляют сведения, полученные по потомкам Салюта-517, Сатурна-477, Светлого-1645, Соболя – 145, Соболя – 231 и Сома-69. Обнаруженные выбросы подчеркивают многомерную природу переменных дискриминантной модели и продиктованы действием, как генотипа хряка, так и материнским эффектом. Наименее консолидированным оказалось потомство Салюта-517, Совета-1813 и Сома-69 по сравнению с остальными. Наряду с изложенным, поросята таких производителей, как Саян-53 и Совет-1813 в наибольшей степени отличались по биохимическим параметрам от своих сверстников в подсосный период.

Канонические оценки

Структурные коэ

Рис.1. Отличия потомков производителей по гематологическим и биохимическим показателям крови в возрасте 19–21 день

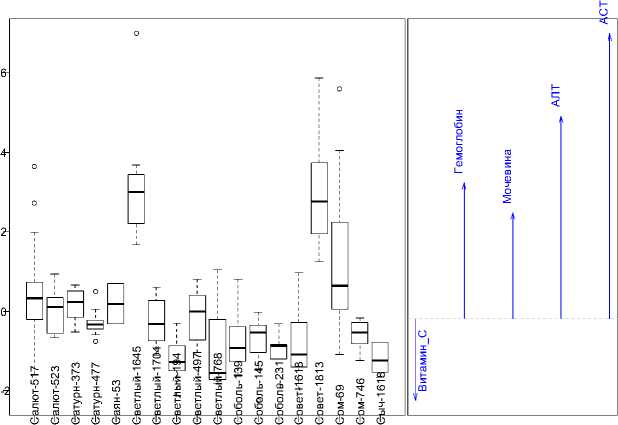

Проведена оценка групповых средних уровней лейкоцитов, кальция и общего белка в крови потомков некоторых хряков через две недели после отъема (рис. 2). Характерной особенностью являлось отсутствие выбросов по всем изучаемым группам и изменение списка переменных канонической дискриминантной функции. С одной стороны, это объясняется нивелированием материнского эффекта группы 2 по сравнению с группой 1, где питательные элементы поступали в организм животных с молоком матери, с другой – особенностями обмена веществ растущего организма. В постотъемный период происходит интенсивный рост мышечной и костной ткани, что объясняет наличие таких переменных, как «кальций» (Ca) и «общий белок» (ОБ), которые также сопряжены со значением дискриминантной функции. Присутствие в модели переменной «лейкоциты» (Le) объясняется активным становлением иммунной системы свиней рассматриваемой возрастной группы.

Канонические оценки

Структурные коэ

Рис. 2. Отличия потомков производителей по гематологическим и биохимическим показателям крови в возрасте 2 недели после отъема

Интересным представляется расположение групповых средних в верхнем и нижнем квадрантах разных периодов онтогенеза. Так, каноническая оценка потомства Саяна-53, Светлого-194, Светлого-768, Соболя-139 и Сома-746 не показала изменения знака рассматриваемых показателей. В то же время данной закономерности не наблюдалось по потомству Сыча-1618, которое также в значительной мере отличалось от средних показателей по группе.

Принимая во внимание представленные данные о структурных и стандартизированных коэффициентах, предполагаемая доля влияния генотипа хряка с исключением доли, определяемой корреляционными взаимодействиями, составила по уровню лейкоцитов 0,296, общего белка 0,147. По остальным переменным подобные коэффициенты приближались к нулю.

Таким образом, использование канонического дискриминантного анализа позволило выявить интерьерные признаки, по которым наблюдаются максимальные отличия с точки зрения многомерной природы их взаимодействий.

Выводы

Установлены интерьерные показатели, по которым наблюдается наибольшие отличия потомков разных хряков породы СМ-1 в разные периоды онтогенеза. В подсосный период потомки разных хряков отличались по активности АСТ, которая зависела от множества других факторов. В противоположность этому, поросята в возрасте 2 недели после отъема характеризовались отличиями, в меньшей степени диктуемыми существующими корреляционными взаимодействиями.

Использование активности АСТ и концентрации мочевины в крови поросят-сосунов мало информативно ввиду высокой коррелированности с множеством интерьерных показателей. Обнаружено влияние генотипа отца на уровень лейкоцитов (0,296) и общего белка (0,147) у поросят в постотъемный период.