Кардиоресинхронизирующая терапия и фибрилляция предсердий: значение аблации атриовентрикулярного соединения

Автор: Савенкова Галина Михайловна, Криволапов Сергей Николаевич, Лебедев Денис Игоревич, Курлов Игорь Олегович, Злобина Марина Викторовна, Соколов Александр Анатольевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

Для изучения эффективности кардиоресинхронизирующей терапии (КРТ) в исследование включен 151 пациент с сердечной недостаточностью (СН) III-IV класса по NYHA, низкой фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ), желудочковой диссинхронией, в возрасте от 21 до 76 лет. Неишемическая кардиопатия была представлена у большей части пациентов (n=98, 65%). Ширина комплекса QRS варьировала от 146 до 240 мс. После имплантации ресинхронизирующих устройств у пациентов оценивали клинический и гемодинамический эффект через 1, 3, 6, 12, 24, 36 мес. Положительная динамика на фоне КРТ выявлена у пациентов с синусовым ритмом (СР) и фибрилляцией предсердий (ФП) после радиочастотной аблации (РЧА) атриовентрикулярного соединения (АВС). По данным, считанным из имплантированных устройств пациентов, оказалось наиболее низкое процентное соотношение бивентрикулярной стимуляции, спонтанного ритма и сливных комплексов у пациентов с ФП без аблации АВС. КРТ показала улучшение ФВЛЖ, NYHA класса СН и качества жизни у пациентов с ФП после аблации АВС.

Сердечная недостаточность, кардиоресинхронизирующая терапия, фибрилляция предсердий, аблация атриовентрикулярного соединения

Короткий адрес: https://sciup.org/14920013

IDR: 14920013 | УДК: 616.12-008.313.2

Текст научной статьи Кардиоресинхронизирующая терапия и фибрилляция предсердий: значение аблации атриовентрикулярного соединения

ФП является частым спутником СН, эти два состояния в современной медицине описывают как эпидемические. Наличие ФП у пациентов с СН имеет четкую связь с функциональным классом СН, у пациентов I NYHA класса присутствует ФП в 15%, от 10 до 25% – у пациентов II и III класса и более чем у 50% – в IV классе [1]. Наличие ФП у пациентов с СН часто ухудшает прогноз, по данным Фрамингемского исследования, риск смерти удваивается у пациентов с ФП при наличии СН [3]. КРТ является важным девайсным методом лечения медикаментознорефрактерной СН. Рекомендации по КРТ для пациентов с NYHA классом III–IV, со снижением ФВЛЖ ≤35% и желудочковой диссинхронией (длительность QRS не менее 120 мс) основаны на данных нескольких исследований, продемонстрировавших эффективность КРТ. Эти исследования включали исключительно пациентов с СР, доля пациентов с ФП в клинических исследованиях была очень низкой (менее 1%) [10, 12]. Данные по эффективности КРТ у пациентов с ФП в большинстве представлены результатами нерандомизированных исследований, которые включали небольшое количество пациентов с ФП [5]. Leon A.R. с коллегами изучили 20 пациентов с ФВЛЖ менее 35%, NYHA классом III–IV, аблацией АВС и правожелудочковой стимуляцией при постоянной форме ФП. Было отмечено значительное улучшение в NYHA классе и ФВЛЖ, снижение количества госпитализаций и улучшение качества жизни [11]. S.G. Molhoek с соавт. оценили клинический ответ и выживаемость у 60 пациентов с NYHA классом III–IV и сниженной ФВЛЖ (меньше 35%), из которых 30 были с СР и 30 с хронической ФП [12]. Исследование показало, что улучшение клинических параметров (NYHA класс, толерантность к нагрузке и показатель качества жизни) было отмечено как у пациентов с СР, так и у пациентов с ФП. Из 30 пациентов с ФП 17 были после аблации АВС. Рандомизированное перекрестное исследование MUSTIC с участием 131 пациента, из которых 67

пациентов были с СР и 64 пациента – с ФП [4], продемонстрировало улучшение в тесте 6-минутной ходьбы, NYHA классе и качестве жизни в обеих группах, а также ремоделирование ЛЖ. G.A. Upadhyay c cоавт. провели метаанализ пяти проспективных исследований 1164 субъектов, сравнивая пациентов с СР и ФП на КРТ [14]. И те, и другие пациенты показали значительное улучшение на фоне КРТ, NYHA класс улучшился как для пациентов с СР, так и для пациентов с ФП; пациенты с СР показали лучшие результаты в тесте 6-минутной ходьбы, смертность за один год значительно не различалась, Кроме того, пациенты статистически значимо улучшили ФВЛЖ. В целом было показано более выраженное улучшение у пациентов с ФП на фоне КРТ по сравнению с пациентами с СР.

Большое значение имеет процентное соотношение бивентрикулярной стимуляции и спонтанного ритма, а также последовательность бивентрикулярной стимуляции. У пациентов с ФП на КРТ нарушается атриовентрикулярная синхронность сокращений, поэтому невозможно сохранить координированную атриовентрикулярную стимуляцию, трудно обеспечить бивентрикулярный захват. Сливные и псевдосливные сокращения, исходя из взаимодействия между физиологически проведенными и стимулированными сокращениями, могут привести к неэффективной стимуляции, несмотря на кажущуюся достаточно полноценной КРТ [9]. Предложенные девай-сные алгоритмы для предупреждения ФП могли бы решить эту проблему, однако результаты исследования MASCOT, в котором было 394 пациента с NYHA классом III–IV, и ресинхронизирующие устройства были дополнены функцией overdrive atrial pacing, не показало какого-либо снижения ФП в процентном соотношении. Вероятно, из-за выраженного ремоделирования предсердий у пациентов с СН и ФП использование алгоритомов atrial pacing у этих пациентов продемонстрировало отсутствие клинического эффекта [13].

Цель исследования: оценить эффективность КРТ у пациентов с ФП после аблации АВС.

Материл и методы

В исследование включен 151 пациент, в большинстве мужчины (n=111, 73,5%), в возрасте от 21 до 76 лет (средний возраст – 55,4±10,3 лет) с СН NYHA III–IV класса. Этиологией СН явились ишемическая кардиомиопатия у 53 (35%) пациентов, дилатационная кардиомиопатия – у 98 (65%). У всех пациентов отмечалось выраженное снижение сократительной функции сердца: по данным ультразвукового исследования (УЗИ) ФВЛЖ составила в среднем 29,7±6,4%. Ширина комплекса QRS на электрокардиограмме (ЭКГ) варьировала от 146 до 240 мс (средняя 183±32 мс). При госпитализации всем пациентам выполняли клиническое обследование, включавшее анализ анамнестических данных, физикальный осмотр, регистрацию 12 отведений поверхностной ЭКГ, суточное ЭКГ мониторирование, эхокардиографию (ЭхоКГ), тест с 6-минутной ходьбой, пациент заполнял Миннесотский опросник “Жизнь с сердечной недостаточностью” (MLFHQ).

Все пациенты получали терапию СН по необходимости в полном объеме, включая ингибиторы ангиотензин-

Таблица

Клиническая и эхокардиографическая характеристика пациентов до имплантации кардиоресинхронизирующих устройств

Больные были разделены на две группы. 1-ю группу составили пациенты с СР (n=72, 47,7%), во 2-ю группу были включены пациенты с ФП (n=79, 52,3%). Во 2-й группе пароксизмальная форма ФП диагностирована у 3 пациентов (3,8%), персистентная – у 25 (31,6%), постоянная – у 51 (64,6%). Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице, существенных различий в группах по возрасту, полу, тяжести СН не отмечалось. Среднее значение ФК СН составило 3,4±0,23 и 3,6±0,28 соответственно.

Первое обследование после имплантации КРТ пациенты проходили через месяц, последующие – через 1, 3, 6, 12, 24, 36 мес. Во время каждого визита записывали ЭКГ, измеряли ширину комплекса QRS, выполняли ЭхоКГ, тест 6-минутной ходьбы. Оптимизацию предсердно-желудочковой и межжелудочковой задержки выполняли с помощью программаторов под эхокардиографическим контролем. Оптимизацию межжелудочковой задержки проводили путем допплерографической оценки максимального значения интеграла скоростей аортального крово- тока во времени – velocity time integral или VTI. Оптимизацию предсердно-желудочковой задержки выполняли с помощью допплерографии трансмитрального кровотока по методике P. Ritter.

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета статистических программ STATISTICA 10 (StatSoft Inc., version 10.0.228.8, Oklahoma, USA) с использованием непараметрических математических критериев – U-критерия Манна– Уитни, критерия Вилкоксона парных сравнений, t-критерия Стьюдента (с уровнем значимости 5%) для парных и непарных величин. Значения р менее 0,05 принимались статистически значимыми.

Результаты

Пациентам обеих групп имплантированы ресинхронизирующие устройства с классическим набором электродов (к правому предсердию, правому и левому желудочку), за исключением 46 (30,%) пациентов с постоянной ФП, которым были имплантированы устройства с двумя электродами (к правому и левому желудочку). Для стимуляции ПЖ в большинстве случаев (61%) электроды позиционировались в область межжелудочковой перегородки (61%), остальным были установлены в область верхушки ПЖ. Для стимуляции ЛЖ электрод преимущественно имплантировали в задне-боковую вену (77%), трем пациентам не удалось провести левожелудочковый электрод, им была выполнена имплантация эпикардиального электрода. В связи с длительным анамнезом ФП, неэффективными попытками восстановления или невозможностью поддержания СР большей части пациентов с ФП после имплантации ресихронизирующего устройства была выполнена аблация АВС (n=57, 72%). Кроме того, в эту группу вошли 7 (8,8%) пациентов, которым аблация АВС была выполнена раньше, и они были включены в исследование по показаниям к ресинхронизирующей терапии. Таким образом, во 2-й группе в начале исследования было 64 (81%) пациента с аблацией АВС.

Положительная динамика клинических проявлений СН, NYHA класса, гемодинамических (ЭхоКГ) показателей была отмечена у пациентов обеих групп через месяц после имплантации ресинхронизирующих устройств. У пациентов с СР улучшился NYHA класс в среднем на 1,2±0,26 (р=0,02), у 7 пациентов произошло уменьшение NYHA класса до I. В этой группе отмечено увеличение ФВЛЖ до 8,5±4,3%, уменьшение

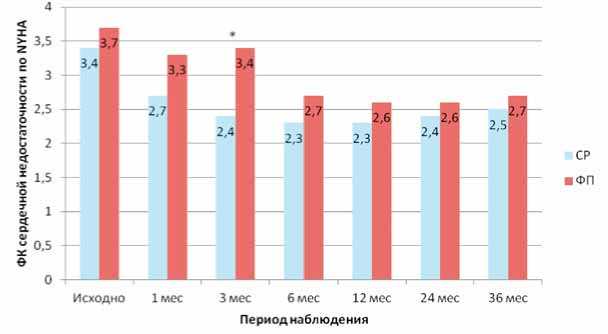

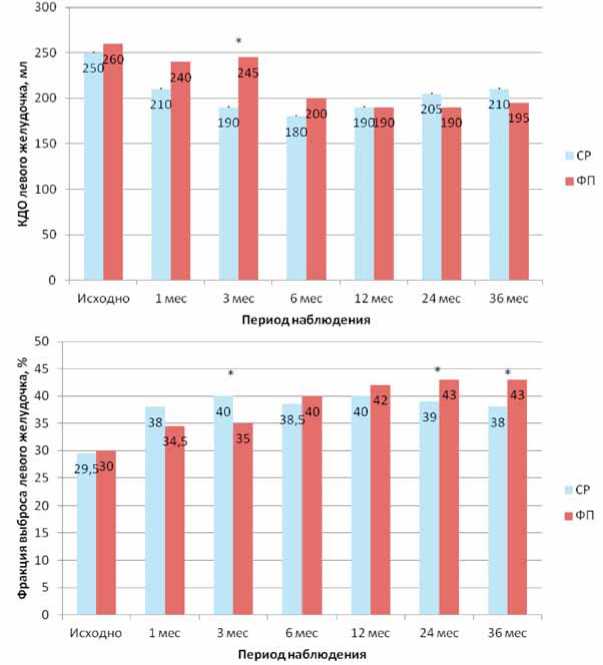

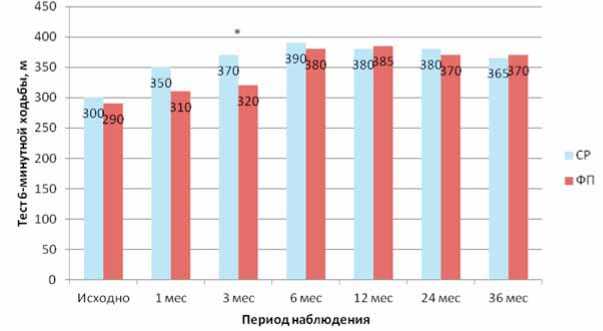

Рис. 1. Динамика NYHA класса СН, конечного диастолического объема (КДО) ЛЖ, ФВЛЖ, дистанции 6-минутной ходьбы у пациентов с СР и ФП на фоне

КРТ; * – р<0,05 – статическая значимость различий между группами

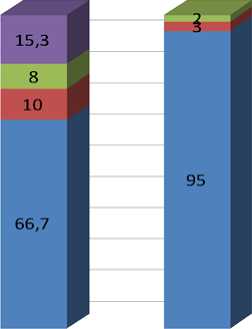

■ Спонтанный

■ Псевдосливной

■ Сливной

■ Навязанный

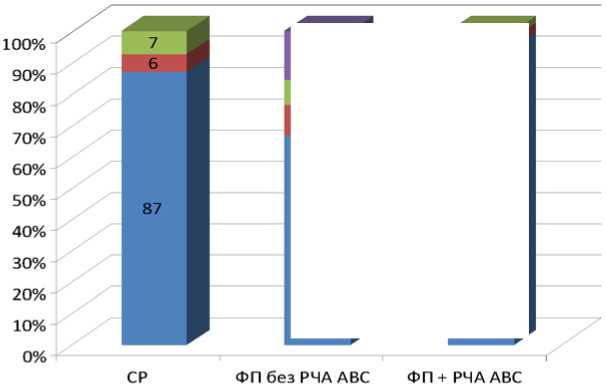

Рис. 2. Процентное соотношение бивентрикулярной стимуляции, спонтанного ритма, сливных и псевдосливных комплексов у пациентов с СР (n=72), ФП без аблации АВС (n=11) и с аблацией АВС (n=79) по данным суточного мониторирования ЭКГ

КДО в среднем на 40,5±16,7 мл (р=0,02). Также пациенты увеличили расстояние, проходимое за 6 мин, на 52,5±19,3 м. В группе пациентов с ФП отмечено уменьшение NYHA класса на 0,6±0,2 (р=0,08), увеличение ФВЛЖ на 5,6±2,1% (р=0,02), уменьшение КДО на 30,7±7,2 мл (р=0,06). Данные по динамике КДО ЛЖ, ФВЛЖ, NYHA классу, дистанции 6-минутной ходьбы представлены на рисунке 1. Как видно по результатам обследования, выполненного через месяц после операции, пациенты 1-й группы показали лучшие результаты по динамике ФВЛЖ, КДО, тесту 6-минутной ходьбы по сравнению со 2-й группой.

По данным суточного мониторирования ЭКГ, у пациентов без аблации АВС выявлено меньшее количество стимулированных комплексов (66,8±9,3%) по сравнению с пациентами с СР. Остальные желудочковые сокращения были представлены спонтанным ритмом, сливными и псевдосливными комплексами. У пациентов с синусовым ритмом также регистрировались сливные и псевдо-сливные комплексы, но по сравнению с пациентами с ФП их количество было меньше – 86,4% (рис. 2). Антиарит-мическая терапия у пациентов с ФП без аблации АВС процент бивентрикулярной стимуляции в общем количестве сокращений существенно не изменила. Этим пациентам (n=15, 19%) была выполнена аблация АВС через 3–6 мес. после имплантации ресинхронизирующего устройства, и в последущие визиты эти пациенты улучшили свои результаты: было отмечено увеличение бивент-рикулярной стимуляции до 95±4,2%.

В последующие визиты у пациентов 1-й группы сохранялась устойчивая положительная динамика по клиническим, эхокардиографическим данным, тесту 6-минутной ходьбы. КДО ЛЖ уменьшился на 40 (16%) мл, улучшилась ФВЛЖ на 8,5%. Произошли изменения в NYHA классе, отмечено снижение на 0,9, причем 5 (6,9%) пациентов перешли в I NYHA класс. Увеличилась дистанция ходьбы за 6 мин на 65 (21,7%) м. Пациенты 2-й группы улучшили гемодинамические показатели и увеличили дистанцию 6-минутной ходьбы в визиты 6, 12 мес., которые и в последующие визиты (24, 36 мес.) оставались ста- бильными, в конце периода наблюдения отмечено увеличение дистанции 6-минутной ходьбы на 80 (27,6%) м. У пациентов с ФП отмечено увеличение ФВЛЖ на 43%, NYHA класса на I – 6 (7,6%) пациентов оказались в I классе, уменьшился КДО ЛЖ на 65,2±22,4 (25%). Показатель качества жизни при включении в исследование составлял у пациентов с СР 67,2,6±2,8 балла, у пациентов с ФП – 74,7±4,5 балла. На фоне КРТ отмечено улучшение качества жизни и снижение показателя до 36,4±7,5 и 33,2±5,4 соответственно. Сопоставление данных MLHFQ c NYHA классами показало тесную связь исследуемых параметров с коэффициентов корреляции r=0,60.

Период наблюдения в нашем исследовании составил 35,7±4,3 мес., умерли 6 (7,6%) пациентов с ФП и 5 (6,9%) пациентов с СР. У 5 пациентов причиной смерти была прогрессирующая СН, внезапная сердечная смерть зарегистрирована у одного пациента, остальные смерти были связаны с сопутствующей патологией. Таким образом, сердечная смерть была констатирована у 5 (3,4%) пациентов, общая смертность составила 7,3%.

Обсуждение

Результаты нашего исследования показали, что КРТ улучшило клинический и функциональный статус большинства пациентов с СН и желудочковой диссинхрони-ей, что согласуется с данными многих многоцентровых рандомизированных исследований, которые доказали клиническую эффективность КРТ у пациентов через 6 мес. и более после имплантации ресинхронизирующих устройств. Эти исследования продемонстрировали значительное снижение NYHA класса СН, увеличение ФВЛЖ, обратное ремоделирование ЛЖ и улучшение качества жизни. Объединенные данные четырех исследований (CONTAK CD, InSync ICD, MIRACLE и MUSTIC) с общим количеством включенных 1690 пациентов показали снижение NYHA класса СН, увеличение ФВЛЖ, улучшение качества жизни, снижение уровня госпитализаций на 29% через 6 мес. после имплантации ресинхронизирующего устройства [4].

По нашим данным, пациенты с ФП в первые месяцы после имплантации ресинхронизирующего устройства показали худшие результаты по сравнению с пациентами с СР. Это можно объяснить тем, что в начале исследования во 2-й группе было 7 (8,8%) пациентов с аблацией АВС, выполненной раньше, и сразу после имплантации ресинхронизирующего устройства аблация была выполнена еще 57 (72%) пациентам, таким образом, в первые визиты прошли обследование 64 (81%) пациента с аблацией АВС и 15 (19%) пациентов без аблации АВС. По данным, считанным из имплантированных устройств, последние показали низкий уровень бивентрикулярной стимуляции, что в целом повлияло на результаты всей группы пациентов с ФП. Фармакологический контроль ЧСС и антиаритмическая профилактика у этих пациентов были неэффективны в повышении уровня бивентрикулярной стимуляции, кроме того, некоторые пациенты плохо переносили высокие дозы антиаритмиков. После аблации АВС через 3–6 мес. после имплантации у этих пациентов улучшились клинические и гемодинамические показатели, а также и качество жизни на фоне достигнутого более высокого процентного соотношения стимулированных сокращений в общем количестве. У этих пациентов удалось достичь почти 100% бивентрикулярной стимуляции после аблации АВС, что повлияло на улучшение эффективности КРТ. Сходные результаты были показаны M. Gasparini c соавт. [5]. При сравнении пациентов на фармакологическом контроле и после аблации АВС было продемонстрировано снижение общей смертности в группе аблации по сравнению с группой фармакологического контроля с девятикратным снижением смертности от СН. В предыдущем исследовании было отмечено, что КРТ оказалась эффективной только у пациентов, которые подлежали аблации АВС после КРТ. Однако авторы не исключили возможности, что часть влияния на группу аблации АВС была связана с прерыванием терапии такими препаратами, как кордарон и дигоксин до аблации, которые могли увеличить смертность у пациентов с СН [6]. В некоторых исследованиях также было продемонстрировано большое значение соотношения бивентрикулярной стимуляции/спонтанного ритма на эффективность КРТ [7, 8].

Заключение

Полученные результаты показали улучшение сократительной функции сердца и клинического состояния пациентов с СН средней и тяжелой степени и желудочковой диссинхронией на фоне КРТ. Пациенты с ФП и аблацией АВС продемонстрировали более значительное улучшение, чем пациенты с СР. В группе ФП у пациентов без аблации АВС получено незначительное улучшение, что было связано с низким процентным соотношением бивентрикулярной стимуляции и спонтанного ритма по сравнению с пациентами с аблацией АВС.

Список литературы Кардиоресинхронизирующая терапия и фибрилляция предсердий: значение аблации атриовентрикулярного соединения

- Попов С.В., Савенкова Г.М., Антонченко И.В. и др. Сердечная недостаточность: применение ресинхронизирующей терапии у пациентов, резинстентных к медикаментозному лечению//Вестник аритмологии. -2005. -№ 40. -С. 13

- Bax J.J., Bleeker G.B., Boersma E. et al. Comparison of response to cardiac resynchronization therapy in patients with sinus rhythm versus chronic atrial fibrillation//Am. J. Cardiol. -2004. -No. 94. -Р. 1506-1509.

- Benjamin E.J., Wolf P.A., D’Agostino R.B. et al. Impact of atrial fibrillation on the risk of death: the Framingham Heart Study//Circulation. -1998. -No. 98. -Р. 946-952.

- Bradley D.J., Bradley E.A., Baughman K.I. et al. Cardiac resynchronization and death from progressive heart failure: A meta-analysis of randomized controlled triles//JAMA. -2003. -No. 289. -Р. 730-740.

- Gasparini M., Steinberg J.S., Arshad A. et al. Resumption of sinus rhythm in patients with heart failure and permanent atrial fibrillation undergoing cardiac resynchronization therapy: a longitudinal observational study//Eur. Heart J. -2010. -No. 31. -Р. 976-983.

- Gasparini M., Marco M., Regoli F et al. For the MultiCenter Longitudinal Group. Long-term survival in patients undergoing cardiac resynchronization therapy: the importance of performing atrio-ventricular junction ablation in patients with permanent atrial fibrillation//Eur. Heart J. -2008. -No. 29. -Р. 1644-1652.

- Gasparini M., Galimberti P. AV junction ablation in heart failure patients with atrial fibrillation treated with cardiac resynchronization therapy: the picture is now clear//J. Am. Coll. Cardiol. -2012. -No. 59. -Р. 727-729.

- Healey J.S., Hohnloser S.H., Exner D.V. et al. Cardiac resynchronization therapy in patients with permanent atrial fibrillation: results from the Resynchronization for Ambulatory Heart Failure Trial (RAFT)//Circ. Heart Fail. -2012. -No. 5. -Р. 566-570.

- Kamath G.S., Cotiga D., Koneru J.N. et al. The utility of 12-lead Holter monitoring in patients with permanent atrial fibrillation for the identification of non-responders following cardiac resynchronization therapy//J. Am. Coll. Cardiol. -2009. -No. 53. -Р. 1050-1055.

- Khadjooi K., Foley P.W., Chalil S. et al. Long-term effects of cardiac resynchronisation therapy in patients with atrial fibrillation//Heart. -2008. -No. 94. -Р. 879-983.

- Leon A.R., Greenberg J.M., Kanuru N. et al. Cardiac resynchronization in patients with congestive heart failure and atrial fibrillation: effect of upgrading to biventricular pacing after chronic right ventricular pacing//J. Am. Coll. Cardiol. -2002. -No. 39. -Р. 1258-1263.

- Molhoek S.G., Bax J.J., Bleeker G.B. et al. Comparison of response to cardiac resynchronization therapy in patients with sinus rhythm versus chronic atrial fibrillation//Am. J. Cardiol. -2004. -No. 94. -Р. 1506-1509.

- Santini M., Gasparini M., Landolina M. et al. Device-detected atrial tachyarrhythmias predict adverse outcome in real-world patients with implantable biventricular defibrillators//J. Am. Coll. Cardiol. -2011. -No. 57. -Р. 167-172.

- Upadhyay G.A., Choudhry N.K., Auricchio A. et al. Cardiac resynchronization in patients with atrial fibrillation: a metaanalysis of prospective cohort studies//J. Am. Coll. Cardiol. -2008. -No. 52. -Р. 1239-1246.