Кардиоваскулярная патология в клинической практике участкового врача-терапевта на примере города Красноярска

Автор: Храмченко М.А., Карпенкова А.Д., Петрова М.М., Каскаева Д.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 2 т.35, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Кардиоваскулярная коморбидность - актуальная проблема современной медицины. Она значительно ухудшает качество жизни пациентов, увеличивает вероятность летального исхода. В практике участкового терапевта сочетание заболеваний играет ключевую роль в назначении комплексного обследования пациента и выборе оптимальной терапии. В статье рассмотрена структура сердечно-сосудистой коморбидности у амбулаторных пациентов города Красноярска, проведен анализ наиболее часто назначаемых лекарственных средств, сделаны выводы о необходимости освещения и популяризации проблем сочетанных патологий в амбулаторно-поликлинической практике.Цель: изучить структуру сердечно-сосудистой коморбидности у амбулаторных пациентов города Красноярска, оценить частоту встречаемости сочетанных патологий у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями, проанализировать объем назначаемой им терапии.Материал и методы. Проведен одномоментный ретроспективный анализ 1928 амбулаторных карт кардиоваскулярных больных поликлиник Красноярска, посетивших участкового терапевта в 2018 г. Материал статистически обработан, статистически значимыми считались различия при значениях p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Кардиоваскулярные заболевания, коморбидность, амбулаторно-поликлиническая практика, хроническая болезнь почек, нарушения углеводного обмена

Короткий адрес: https://sciup.org/149125353

IDR: 149125353 | УДК: 616.1-07-08-039.57(571.51) | DOI: 10.29001/2073-8552-2020-35-2-167-173

Текст научной статьи Кардиоваскулярная патология в клинической практике участкового врача-терапевта на примере города Красноярска

–173

На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место в структуре смертности во всем мире. Ежегодно от ССЗ умирают около 17,5 млн человек. Данная ситуация осложняется наличием у пациентов сердечно-сосудистой коморбид-ности – сочетанием у одного больного двух или более хронических заболеваний, этиопатогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени появления вне зависимости от активности каждого из них [1]. По данным зарубежных и российских источников [2], коморбидность встречается у большинства больных – от 21 до 98%. Частота ее встречаемости увеличивается с возрастом.

Перед врачами первичного звена стоит задача своевременной диагностики и лечения пациентов, имеющих сочетанную патологию. Вопрос осложняется наличием вынужденной полипрагмазии: прием большого количества лекарственных препаратов ведет к нарушению правил рациональной фармакотерапии, осложняя течение имеющихся заболеваний [3].

Предикторы ССЗ – атеросклероз, нарушения углеводного обмена, артериальная гипертония (АГ) – играют важную роль в механизме развития кардиоваскулярной патологии, способствуя возникновению локального воспаления и дисфункции эндотелия [4].

По статистике ВОЗ, наиболее распространенные причины преждевременной смерти – гипертоническая болезнь (ГБ) и атеросклероз, имеющие полисистемность поражения и вызывающие осложнения по типу нарушений мозгового кровообращения, инфаркта миокарда и почечной недостаточности [2]. Сахарный диабет 2-го типа (CД-2) также усугубляет течение ССЗ, вызывая изменения сосудистой стенки и повышая уровень осложнений и смертности [5]. Ожирение приводит к нарушениям углеводного обмена, повышению артериального давления (АД), возрастанию уровня атерогенных липидов [6].

Данное исследование направлено на изучение приверженности, уровня диагностики и лечения ССЗ в поликлиниках Красноярска клиническим рекомендациям.

Материал и методы

Проведен одномоментный ретроспективный анализ 1928 амбулаторных карт (форма № 025/у-04) кардиоваскулярных больных в возрасте старше 18 лет среди поликлиник Красноярска, выбранных случайным образом. Основные требования – наличие в амбулаторной карте явки к участковому терапевту в 2018 г. с наличием диагноза, лечения, результатов проведенных анализов и исследований уровня общего холестерина (ОХС), глюкозы плазмы крови, уровня артериального давления (АД), показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС). Критериев исключения не было.

Для формирования базы данных использована программа Microsoft Office Excel 2010. Статистическая обработка проведена в программе Statsoft STATISTICA 10.0, в результате чего подтверждена гипотеза о нормальном распределении. Абсолютные и относительные значения n (%) отражают номинальные и категориальные переменные, среднее значение и стандартное отклонение M ± m – количественные переменные; t-критерий Стьюдента использован для оценки статистической значимости различий средних величин. При сравнении двух несвязанных групп по качественному признаку применен критерий χ2. Различия являлись статистически значимыми при уровне p < 0,05.

Результаты и обсуждение

В исследование вошли 1928 кардиоваскулярных больных, отобранных методом случайной выборки. Средний возраст пациентов – 63,6 ± 12,7 лет. Женщины составили 58,6% ( n = 1130), их средний возраст – 65,1 ± 12,8 лет, средний возраст мужчин, доля которых 41,4% ( n = 798), – 61,6 ± 12,6 лет. Различия в возрасте статистически значимы, так как уровень p < 0,05.

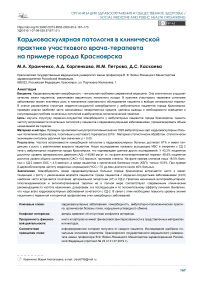

Показатель частоты встречаемости общей коморбид-ности в исследуемой группе пациентов – 87%. В соответствии с классификацией ВОЗ (2018) больных распределили на 5 возрастных групп: молодые – возраст <44 лет ( n = 150); лица среднего возраста 45–59 лет ( n = 484); пожилые 60–74 лет ( n = 927); лица старческого возраста 75– 90 лет ( n = 354); долгожители >90 лет ( n = 13), рисунок 1.

Рис. 1. Распределение по возрастным группам больных, включенных в исследование

Fig. 1. Age distribution of groups of patients included in the study

Частота встречаемости сочетаний заболеваний у пациентов молодого возраста составила 76%, у больных среднего возраста – 89,7%, у лиц старше 60 лет – около 93%. Рост данного показателя с возрастом статистически значим ( p < 0,05).

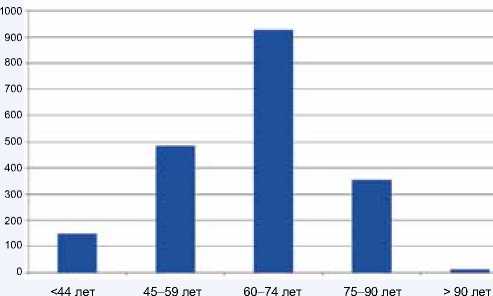

В структуре заболеваемости преобладает кардиоваскулярная коморбидность. Наибольшую частоту встречаемости имеет сочетание ГБ и ишемической болезни сердца (ИБС), составляющее 55% ( n = 1061) исследуемых. Сочетание ГБ и хронической сердечной недостаточности (ХСН) составило 36,4% ( n = 701); сочетание ГБ, ИБС и ХСН – 29% ( n = 560); ГБ, ИБС, ХСН и постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) – около 8% ( n = 153); изолированная ГБ встречалась у 28,4% ( n = 547) пациентов, изолированная ИБС – у 1,8% ( n = 35), рисунок 2.

Лица с осложнениями ССЗ встречаются в 18,5% случаев ( n = 356). На долю ПИКС приходится около 12% ( n = 229) больных: у мужчин – 13,7% ( n = 109) случаев, у женщин – 10,6% ( n = 120), p < 0,05), острые нарушения мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая атака (ОНМК/ТИА) встречается в 8% ( n = 155) случаев: чаще у мужчин – 8,1% ( n = 65), чем у женщин 7,9% ( n = 90), p < 0,05.

■ ГБ + ХСЮ ИБС» ПИКС

Рис. 2. Частота встречаемости (%) различных вариантов кардиоваскулярной коморбидности

Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз.

Fig. 2. Frequency of distribution (%) of different variants of cardiovascular comorbidity

Note: HTN – hypertension, CHF – chronic heart failure, CHD – ischemic heart disease, PC – postinfarction cardiosclerosis.

У больных ССЗ важный фактор риска смерти – хроническая болезнь почек (ХБП) [6], которая составляет в исследовании около 10% ( n = 191), после 60 лет встречалась у 79,6% ( n = 152) пациентов с данной нозологией, а до 60 лет – у 20,4% ( n = 39). У больных с ХБП старше 60 лет ИБС диагностирована в 84,7% ( n = 138) случаев, с ПИКС – в 84,8% ( n = 56), с ХСН – в 88,7% ( n = 102), а с ОНМК/ТИА – в 90% ( n = 20). Пациенты с ХБП имеют целевые уровни АД < 135/85 мм рт. ст. в 44% ( n = 84) случаев, а средний уровень ЧСС равен 73,9 ± 8,6 уд./мин.

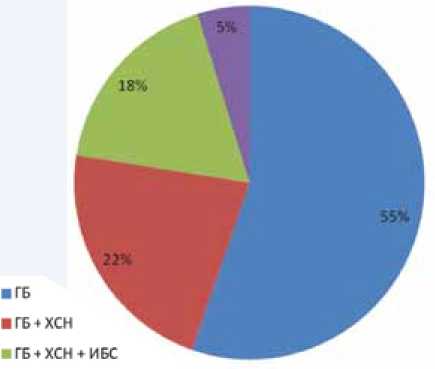

СД-2 встречается в 25, 6% ( n = 493) случаев. У женщин гипергликемия отмечалась чаще – в 68% ( n = 337) случаев, чем у мужчин – 32% ( n = 156), p < 0,05. Выявлено, что у пациентов с нарушением углеводного обмена чаще наблюдается прогрессирование атеросклероза и усиление функционального класса стенокардии напряжения, это подтверждается тем, что у 65,7% ( n = 324) пациентов с СД-2 выставлен диагноз ИБС, в то время как при нормо-гликемии – у 54,3% ( n = 817). ПИКС установлен в 15,4% ( n = 76) случаев гипергликемии и в 10,2% ( n = 153) случаев нормогликемии. ОНМК/ТИА имели в анамнезе 9,7% ( n = 48) больных с нарушениями углеводного обмена и 7,1% ( n = 103) без данных нарушений ( p < 0,05), рисунок 3.

Ожирение регистрировалось у 40% ( n = 774) всех исследуемых: в два раза чаще у пациентов с СД-2 – 62,5% ( n = 308), чем у лиц без нарушений углеводного обмена – 31% ( n = 466), p < 0,05. Чаще всего при ССЗ наблюдались заболевания желудочно-кишечного тракта – 30% ( n = 574) случаев: хронический гастрит диагностирован у 21,1% ( n = 407) пациентов, язвенная болезнь – у 8,7% ( n = 167). Болезни органов дыхания выявлены у 14,3% ( n = 276) исследуемых: в 8% (n = 154) случаев наблюдалась бронхиальная астма, в 6,3% ( n = 122) – хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В 8,9% ( n = 171)

случаев кардиоваскулярным заболеваниям сопутствовали онкологические заболевания. Анемия была диагностирована у 6,6% ( n = 127), подагра – у 3,7% ( n = 72), ревматоидный артрит – у 2,4% ( n = 46) пациентов.

Рис. 3. Частота (%) ПИКС, ОНМК/ТИА и ИБС при нарушении углеводного обмена и нормогликемии

Примечание: ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, ОНМК/ТИА – острое нарушение мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая атака, ИБС – ишемическая болезнь сердца.

Fig. 3. Frequency (%) of postinfarction cardiosclerosis, acute cerebrovascular accident/transient ischemic attack, and coronary heart disease in the presence of abnormal carbohydrate metabolism and normoglycemia

Note: PICS – postinfarction cardiosclerosis, CA/TIA – cerebrovascular accident/transient ischemic attack, CHD-coronary heart disease.

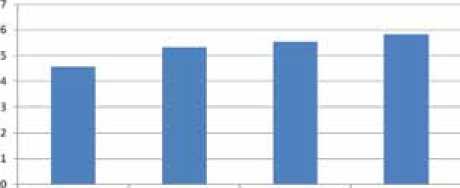

В исследовании рассматривалась адекватность назначения антигипертензивной, антитромботической и ги-полипидемической медикаментозной терапии. Установлено, что у 43,2% ( n = 833) пациентов были достигнуты целевые уровни артериального давления – АД (<140/80 мм рт. ст.), у оставшихся 56,8% ( n = 1095) больных данные показатели были повышены на фоне лечения. Среднее количество антигипертензивных лекарственных средств у пациентов моложе 60 лет с изолированной ГБ составило 3,4 ± 1,8 препарата ( n = 550), с ГБ в сочетании с ХСН – 4,5 ± 2,2 (n = 148), ГБ с ХСН и ПИКС 5,0 ± 1,7 ( n = 30). У пациентов старше 60 лет среднее количество данных препаратов с изолированной ГБ составило 4,0 ± 1,8 ( n = 1203), ГБ с ХСН – 4,5 ± 1,3 ( n = 553), ГБ с ХСН и ПИКС – 5,1 ± 1,9 ( n = 123), рисунок 4.

Цифры АД < 140/80 мм рт. ст. зафиксированы у 49,6% ( n = 113) больных ПИКС, у 46% ( n = 523) больных ИБС, у 51,6% ( n = 80) больных ОНМК, у 44,4% ( n = 217) больных СД-2, у 45,3% ( n = 86) больных ХБП. Пациенты, принимающие лекарственные формы с фиксированными комбинациями, составили 0,9% ( n = 17) от общего числа исследуемых.

Статины были назначены в 56,3% ( n = 1085) случаев (таблица). Средний уровень общего холестерина (ОХС) среди женщин – 5,1 ± 1,7 ммоль/л, что выше уровня ОХС у мужчин – 5,0 ± 1,3 ммоль/л ( p < 0,05). При этом ОХС < 5,0 был достигнут только у 46,8% ( n = 481) больных ССЗ.

ГБ г$»хсн ге«хсн<нк ГБ>ХСН>ИБС<

ПИКС

Рис. 4. Среднее количество антигипертензивных лекарственных средств при различных вариантах кардиоваскулярной коморбидности Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз.

Fig. 4. Mean number of antihypertensive drugs in different variants of cardiovascular comorbidity

Note: HTN – hypertension, CHF – chronic heart failure, CHD – coronary heart disease, PICS – postinfarction cardiosclerosis.

У 40,1% ( n = 774) пациентов с атеросклерозом, принимающих статины, средний уровень ОХС (5,5 ± 1,4 ммоль/л) значительно выше, чем у 47,6% ( n = 917) пациентов без этой нозологии (4,7 ± 1,2 ммоль/л), p < 0,05. В качестве мероприятий по предупреждению сердечно-сосудистых катастроф пациентам чаще назначались следующие препараты: аторвастатин – 69,7% ( n = 756) и розуваста-тин – 12,7% ( n = 138), при этом уровень ОХС < 5,0 ммоль/л достигли только 48,7% ( n = 368) и 57,2% ( n = 79) пациентов соответственно.

У 71,3% ( n = 1756) пациентов с диагнозом ИБС без инфаркта миокарда в анамнезе, были назначены статины, только у 12,4% ( n = 132) из них был достигнут уровень ОХС < 4,0 ммоль/л. Чаще всего статины получали пациенты с ОНМК/ТИА – 80,7% ( n = 117) исследуемых, значения ОХС < 4,0 ммоль/л были зафиксированы у 17,9% ( n = 26) из них. 79,1% ( n = 167) пациентов с ПИКС, принимающих статины, имели цифры ОХС < 4,0 ммоль/л в 14,7% ( n = 31) случаев.

У группы пациентов с СД-2 показатели ОХС < 4,5 ммоль/л зафиксированы в 18,5% ( n = 84) случаев, из них статины получают 61,4% ( n = 278) пациентов. Обследуемые с ХБП в 15,9% ( n = 27) имели значение ОХС < 4,5 ммоль/л, при этом статины назначены только в 66,5% ( n = 113) случаев.

Общее количество обследуемых, принимающих антитромбоцитарную терапию, составило 38,7% ( n = 745). Доля пациентов с ИБС, получающих данную терапию, составила 52,3% ( n = 597), с ХСН – 52,5% ( n = 393), с ОНМК/ТИА – 54,8% ( n = 85). Количество больных с СД-2, получающих антитромбоцитарные препараты, – 38,7% ( n = 191). Процент больных ПИКС, принимающих двойную антитромбоцитарную терапию, – 74,7% ( n = 171), p < 0,05, что, вероятно, свидетельствует о более осторожном отношении участковых терапевтов к данной группе пациентов. Среди антиагрегантов, назначаемых больным, преобладали препараты ацетилсалициловой кислоты – 66,4% ( n = 495), клопидогрел – 26,8% ( n = 200).

Таблица. Частота назначения гиполипидемической терапии и ее эффективность при различных вариантах сердечно-сосудистой коморбидности

Table. Frequency of administration of lipid-lowering therapy and its effectiveness in different variants of cardiovascular comorbidity

|

Варианты сочетания заболеваний Combinations of diseases |

Больные, получающие статины Patients administered with statins |

Больные, достигшие целевых значений ОХС Patients reached the target values of total cholesterol |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

ГБ + ОНМК/ТИА HTN + CA/TIA |

117 |

80,68 |

26 |

19,93 |

|

ГБ + ПИКС HTN + PICS |

167 |

79,14 |

31 |

36,01 |

|

ГБ + ИБС HTN + CHD |

756 |

71,25 |

132 |

12,44 |

|

ГБ + ХБП HTN + CKD |

113 |

66,47 |

27 |

15,88 |

|

ГБ + СД-2 HTN + T2DM |

278 |

61,36 |

84 |

18,54 |

Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, ОНМК/ТИА – острое нарушение мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая атака, СД-2 – сахарный диабет 2-го типа, ХБП – хроническая болезнь почек.

Note: HTN – hypertensive disease, CHD – ischemic heart disease, PICS – postinfarction cardiosclerosis, CA/TIA – cerebrovascular accident/transient ischemic attack, T2DM – type 2 diabetes mellitus, CKD – chronic kidney disease.

Среди всех обследованных средний уровень ЧСС составил 73,9 ± 7,9 уд./мин. При этом статистически значимых различий между средними показателями пульса у людей двух возрастных групп: младше 60 лет (74 ± 7,8 уд./мин) и старше 60 лет (74 ± 8,3 уд./мин) выявлено не было ( p > 0,05). У людей, имеющих ГБ, среднее значение пульса – 74,1 ± 8,2 уд./мин, без этой патологии – 71,7 ± 7,7 уд./мин. В качестве терапии, уряжающей ЧСС, чаще всего назначались β-адреноблокаторы –

60,5% ( n = 1166). Общее количество пациентов, получающих β-адреноблокаторы, составило 61% ( n = 1175). Целевого уровня ЧСС < 80 уд./мин достигли всего 39,9% ( n = 465).

Самыми назначаемыми препаратами данной группы являлись бисопролол – 62,9% ( n = 733), метопролол – 20,7% ( n = 241). Среди пациентов, принимающих бисо-пролол, уровня ЧСС < 70 уд./мин смогли достичь 38,2% ( n = 280); метопролол – 43,6% ( n = 105).

Заключение

Коморбидность среди кардиоваскулярных больных города Красноярска встречается часто и имеет тенденцию к росту с увеличением возраста пациентов. Наше исследование показало ассоциацию ИБС и ожирения с СД 2 типа у амбулаторных пациентов, что подтверждает данные других исследований. Установлено, что на фоне проводимой у амбулаторных пациентов антитромбоци- тарной, гиполипидемической и антигипертензивной терапии наблюдается низкий уровень достижения целевых значений АД, ЧСС, ОХС, что свидетельствует о недостаточном соответствии проводимого лечения современным клиническим рекомендациям. Чаще всего ССЗ сочетаются с СД-2. В связи с этим необходимо повысить уровень знаний населения о первичной и вторичной профилактике этих коморбидных заболеваний.

Список литературы Кардиоваскулярная патология в клинической практике участкового врача-терапевта на примере города Красноярска

- Низов А.А., Сучкова Е.И., Дашкевич О.В., Трунина Т.П. Кардиоваскулярная коморбидность в реальной практике амбулаторного врача. Сравнительное регистровое исследование в Рязанской области. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(2):70-75. DOI: 10.15829/1728-8800-2019-2-70-75

- Оганов Р.Г., Денисов И.Н., Симаненков В.И., Бакулин И.Г., Бакулина Н.В., Болдуева С.А. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Клинические рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017;16(6):5-56. DOI: 10.15829/1728-8800-2017-6-5-56

- Сизова Ж.М., Ших Е.В., Байчоров И.Х., Дорофеева М.Н. Полипрагмазия и лекарственные взаимодействия при лечении коморбидных больных артериальной гипертонией в амбулаторно-поликлинической практике. Поликлиника. 2015;1(2):13-18.

- Осадчук М.А., Солоденкова К.С. Медиаторы воспаления: роль в развитии сосудистых поражений и оценке кардиоваскулярного риска. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2016;9(4):63-72. DOI: 10.17116/kardio20169463-72

- Волкова Е.А., Малыгина О.Ф. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Актуальный подход к модификации образа жизни и лечению пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Consilium Medicum. 2019;21(1):74-80. DOI: 10.26442/20751753.2019.1.190273

- Недогода С.В., Вёрткин А.Л., Наумов А.В., Барыкина И.Н., Салaсюк А.С. Ожирение и коморбидная патология в практике поликлинического врача. Часть I: определение, диагностика. Амбулаторный прием. 2016;2(1-4):21-32.