Карельский изотопный феномен: неразгаданная тайна

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128924

IDR: 149128924

Текст статьи Карельский изотопный феномен: неразгаданная тайна

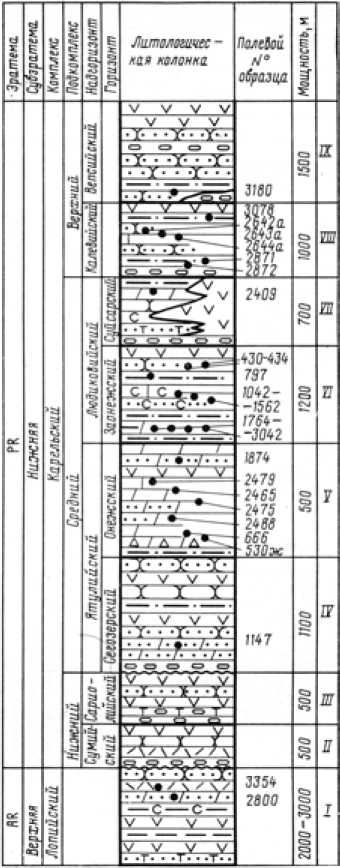

В 1989 г. карельские друзья передали мне уникальную коллекцию карбонатов, представляющую полный разрез Карельского комплекса — от eго основания, т. е. границы с вeрхним археем (~2.6 млрд лет), до вепсийского надгоризонта в eго вeрхах, т. е. до границы с ри-феем (в одних схeмах) или с акитканием (в схеме Л. И. Салопа) — 1.9 млрд лет. Bсeго нами было изучен 31 образец, для 25 из которых Николаем Владимировичем Сухановым были в лаборатории нашего института сделаны изотопные анализы — определения величин δ 13Cкарб и δ 18Oкарб. Hи я, ни Коля Суханов (ныне прославившийся замечательными раскопками своей родословной!) тогда и думать не могли, какие удивительные следствия будет иметь эта работа.

Сенсационные результаты … и потеря приоритета

Когда я получил и обработал анализы, обнаружилась удивительная картина: резко аномальные составы карбонатного углерода. В «подшунгитовых» строматолитовых карбонатах (доломитах и доломитовых известняках) онежского горизонта (вeрхнего ятулия) углерод оказался необыкновенно тяжелым — величина δ 13 Cкарб (PDB) была резко сдвинута в область плюсовых значений и достигала фантастической величины +18 ‰! Такое рекордно высокое значение было зафиксировано в образце чистого доломита под номером 2468, по всем другим показателям (MnO, P2O5, нерастворимый остаток) ничем особенно не выделявшемся (см. рисунок).

Однако важен был не только и даже не столько этот мировой рекорд (хотя столь высоких значений в литературе по древним карбонатам еще не публиковалось), сколько тот факт, что ВСЕ СЕМЬ образцов, представлявших «подшунгитовые» карбонаты онежского горизонта, оказались с аномально тяжелым углеродом: от +5.6 до +18.0 ‰, а если отбросить первую цифру (самые верхи онежского горизонта), то получим в среднем +12.8 ‰.

Выше, в шунгитоносной толще за-онежского горизонта, по анализам 15 образцов картина получилась совер- шенно иной, но также резко аномальной: в пяти образцах углерод был утяжелен (от +1.5 до +7.9 ‰), а в десяти — наоборот, облегчен, причем сильно: от ‒2.0 до ‒10.8 ‰). Таким образом, здесь изотопный состав Cкарб обнаружил мощную дисперсию с разбросом значений, равным 18.7 ‰!

Понимая всё значение этих данных, я быстро сочинил статью и послал ее в «Доклады АН» — академику А. Л. flн-шину. К великому сожалению, H. П. fiшкин тогда еще не был академиком, и все мы, его сотрудники, были в отношении ДАН «беспризорниками». В былое время, когда был жив Владимир

Схема опробования карбонатных пород (и карбонатных цементов терригенных пород) Карельского комплекса [14, c. 973]

Иванович Смирнов (у которого я когда-то учился), я отправлял статьи в ДАН на его имя, и они без проблем выходили. Но к этому времени В. И. умер, и я рискнул обратиться к А. Л. flншину, с которым ранее никаких дел не имел. Академику, безмерно перегруженному десятком своих разнообразных должностей, очевидно, было недосуг вчитаться в статью и осознать, что речь идет о крупной научной сенсации. Только через полгода он вернул мне статью, посоветовав послать ее в «Геохимию» (мотив отклонения я сейчас уже и не вспомню — так я был расстроен). Делать нечего, статья была отправлена по новому адресу, пролежала положенное время и была напечатана в № 7 «Геохимии» за 1990 г. Однако, открыв свежий выпуск РЖ «Геология», я понял, что мы потеряли приоритет открытия самого высокого значения Cкарб — оказывается, американцы нас уже опередили. Их статья была опубликована как раз в тот период, когда наше сообщение покоилось в портфеле акад. А. Л. flншина…

Предыстория 1: открытие Манфреда Шидловского

Если найденное нами в онежских карбонатах рекордно-высокое значение величины δ 13 Cкарб было в самом деле уникальным, то сам факт того, что в карелидах Земли попадаются карбонаты с тяжелым углеродом , был известен уже 15 лет. В 1975 г. знаменитый германский геохимик Манфред Шид-ловский, которому, по предложению Н. П. fiшкина, в нашем институте даже посвятили специальную брошюру [10], опубликовал с соавторами мощную статью, посвященную изотопии докембрийских карбонатов [16]. В числе прочего в ней сообщалось об обнаружении изотопно-тяжелого Cкарб в доломитах Ломагунди (Родезия, ныне Зимбабве). По анализам 11 образцов средние значения величины δ 13 Cкарб составили +9.4 ± 2.0 ‰, с разбросом значений от +7.3 до +13.4 ‰. Подивившись этим цифрам, немецкие ученые в том же году расширили коллекцию и, сделав анализы уже не 11, а 67 образцов, получили среднее чуть пониже, но также со- 9

вершенно аномальное: +8.2 ± 2.6 ‰ [17].

Если в своей первой публикации они об этих цифрах упомянули как бы вскользь, упирая в основном на постоянство средних значений δ 13 Cкарб в докембрии и их близость к фанерозойско-му (общее среднее по 260 образцам составляло всего лишь +0.4 ± 2.7 ‰ ), то здесь они уделили открытому феномену более серьезное внимание. Было подчеркнуто, что выходы доломитов Лома-гунди простираются на расстояние почти 300 км, и, следовательно, эта формация представляет уникальную карбонатную провинцию Земли — с аномально тяжелым углеродом. Рассмотрев возможные причины обнаруженного феномена, они пришли к выводу о том, что утяжеление Cкарбпроизошло вследствие накопления карбонатных осадков в стаг-нированном эвапоритовом бассейне — за счет избирательного извлечения из воды легкого углерода в состав органического вещества [17].

Спустя 18 лет к такому же выводу пришли и наши геологи из ВСЕГЕИ (А. М. Ахмедов, В. А. Крупеник) и Института геологии Карельского НЦ (В. В. Макарихин, П. В. Медведев), изучившие большую коллекцию карбонатов этого возрастного интервала, собранную в Карелии и на Кольском полуострове [1]. Особенно убедительным подтверждением «эвапоритовой» модели они сочли зависимость значений δ 13 Cкарб от реконструированной ими фациальной зональности онежской и заонежской толщ. Там, где у них рисовались более мелководные обстановки типа сабкхи (и где, следовательно, эвапоритовый процесс протекал интенсивнее), фиксировались и наиболее позитивные значения δ 13 Cкарб [1, с. 42].

Обобщение‒1988

Понимая значимость своего открытия, но будучи заядлым «униформистом», М. Шидловский все же старался подчеркнуть локальность утяжеления карбонатного углерода на стратиграфическом уровне Ломагунди: вследствие местной специфики фациальных условий в Африке якобы произошло некое локальное отклонение, которое не может смазать величественной общей картины (в духе Вернадского) — неизменности углеродного цикла на Земле по крайней мере 3.5 млрд лет, с момента появления жизни (потом он будет отодвигать эту дату все дальше — вплоть до почти 4 млрд лет [10, c. 10].

Нас же больше заинтересовал как раз аномальный феномен, а не унифор-мистская гармония. Поэтому в 1988 г. мы обобщили немногие имевшиеся тогда данные по изотопии Скарб в карбонатах карельского уровня и пришли к выводу о глобальном распространении феномена тяжелого Скарб на карельских кратонах. Оказалось, что ученые в разных концах света сообщали очень похожие данные. Например, тяжелый углерод нашли в карбонатах Балтийского (до +8.6 ‰) и Украинского (до +8.2 ‰) щитов, в Канаде и Индии (до +6 ‰) [13, c. 236]. Согласно последнему по времени обобщению петербургских и карельских геологов, «с учетом дисперсии хронологических данных, обусловленных различными причинами … выделяется аномалия изотопно-тяжелого карбонатного углерода в интервале 2.25—2.1 млрд лет» [1, с. 47].

Предыстория 2: облегчение шунгитового углерода

В те годы в нашем институте еще не умели определять изотопный состав органического углерода — Сорг. Между тем для построения моделей, способных объяснить феномен тяжелого Скарб, необходимо было иметь и данные по углероду органическому, или «восстановленному» — Св, если кому-то слово «органический» не нравится [6]. (На самом деле слово правильное, только не надо отождествлять «органический» с «биогенным» — это отнюдь не одно и то же. Например, в углистых хондритах присутствует Сорг, но он — абиогенный!).

Поэтому для выяснения изотопного состава Сорг в шунгитоносной толще пришлось прибегнуть к литературному опросу. Задача облегчалась тем, что такой опрос был уже сделан московским биологом А. А. Иевлевым в 1986 г. [5] и затем нами в 1988 г. [12]. В этом опросе выяснилось, что на данном стратиграфическом уровне глобально проявилось аномальное облегчение органического углерода! Так, во фрунзенской серии УКЩ значения δ 13 Cорг доходили до ‒39.8 ‰, в серии Франс-виль в Габоне (~2.1 млрд лет) достигали фантастического значения ‒45 ‰ [15], в самой шунгитовой толще, по Л. П. Галдобиной (источник данных у нее указан неясно), до ‒42 ‰. Добавим к этому, что совсем недавно в докладе петербургских исследователей на II Российском совещании по органической минералогии была приведена картинка, где в подошве заонежской шунгитоносной толщи — в скв. 4191 на гл. 1250 м

— зафиксировано значение δ 13 Cоргоко-ло ‒40 ‰ [6]. Как еще в 1986 г. заключил А. А. Иевлев, именно на шунгитовую эпоху приходится самый глубокий минимум значений δ 13 Cорг в истории Земли, составляющий в среднем около ‒40 ‰.

Две модели, из которых одна — фантастическая…

Для истолкования наблюдаемых аномалий мы рассматривали в 1990 г. две модели: «резервуарную» и «метановую» [14].

Резервуарная модель

Как известно, в стратисфере фане-розоя средние массы Сорг и Скарб относятся как 0.18:0.82 — это знаменитое «соотношение А. Б. Ронова», установ- ленное им со своим коллективом в ре- зультате многолетних кропотливых подсчетов объемов осадочных пород в осадочной оболочке [7]. Именно при таком соотношении масс восстановленного (органического) и окисленного (карбонатного) углерода устойчиво выдерживаются их средние изотопные составы относительно чикагского стандарта PDB: δ13 Cкарб 0, δ13 Cорг ‒25 ‰. Такое отношение возникает при дис- пропорционировании изотопов углерода мантийного СО2, поступающего в биосферу со средним значением δ13C около ‒4.5 ‰. Живое вещество, как это гениально предвидел Вернадский, при фотосинтезе селективно обогащается легким изотопом 12С, за счет чего в оставшемся в биосферном резервуаре СО2 накапливается тяжелый изотоп 13С, который затем фиксируется в карбонатах.

Ввиду постоянства изотопного со- става первичного органического углерода, определяемого стабильными биохимическими процессами фотосинте- за, всякое изменение соотношения масс

Сорг/Скарб обязательно приведет к изменению изотопного состава Скарб ( х ):

Сорг, δ 13C = ‒25 ‰

СО2, δ 13Cкарб = ‒4.5 ‰

Скарб, δ 13C = x ‰

На этом и основана резервуарная модель. Например, несложный расчет показывает, что для создания наблюда- емого среднего изотопного состава Скарб в доломитах Ломагунди биосферное отношение Сорг/Скарб должно было составлять не 0.18/0.82, а примерно 0.50/0.50, т. е. органическое вещество (ОВ) должно было фоссилизировать-ся примерно в 2.8 раза интенсивнее, чем в фанерозое. Еще сильнее этот сдвиг должен был быть в онежских слоях, для которых получается отноше-ниe Cорг/Скарб = 0.54/0.46.

Что ж, прекрасно, — в шунгитовой толще действительно захоронены уникально крупные массы органического углерода. Hо где же эти громадные массы фоссилизированного ОB в подшунгитовой толще строматолитовых доломитов? Их там нет! Доломитовая толща содержит необыкновенно тяжелый углерод, а комплементарных масс Сорг здесь нет и в помине!

Поэтому, чтобы применить резервуарную модель и для онежских доломитов, мы должны придумать нечто фантастическое — достойное пeра Станислава Лема. Мы должны допустить, что в дошунгитовую эпоху в онежских бассейнах карбонатной седиментации обитала бессмертная биота, причем в огромном количестве. То есть биота жила, фотосинтезировала, селективно поглощая положенное количество легкого изотопа 12C … но не умирала, а лишь плодилась и размножалась, и так продолжалось вплоть до шунгитовой эпохи, когда эта биота почему-то стала в массовом количестве отмирать и фос-силизироваться, формируя огромные запасы шунгитового углерода.

Правда, можно выдвинуть альтернативу: биота-де была и процветала, в положенный срок отмирала, но в аридных обстановках теплых озер после отмирания не фоссилизировалась, а нацело разлагалась, отдавая CO2 c легким углеродом в гидросферу и атмосферу. Hо в таком случае ничто не помешало бы сформироваться и легкому растворенному бикарбонату H12CO3‒, u мы неизбежно наблюдали бы в онежской подшунгитовой толще и карбонаты с легким углеродом — но их здесь нет.

Казалось бы, сокрушительное возражение против фантастической идеи бессмертия биоты — наличие в стратисфере более древних толщ графитовых гнейсов и сланцев. Выходит, что Сорг фоссилизировался по крайней мере уже за 1 млрд лет до шунгитовой эпохи — даже в раннем архее, не говоря уже о позднем [13, с. 30—36]. А это значит, что биота научилась умирать давным-давно… Однако зададимся вопросом: какая именно биота? Ответ известен — прокариотная. Общепринято, что как раз до шунгитовой эпохи в биосфере Земли обитали только прокариоты.

Именно в районе нижнего рубежа шунгитовой эпохи, т. е. где-то около границы онежской и ладожской серий по-старому [8]) или ятулия/людиковия по-новому, в биосфере Земли появились эукариоты: «… многие данные свидетельствуют в пользу того, что в среднем мезопротозое* произошло событие исключительной важности в эволюции органического мира, которое выразилось в появлении первых эука-риотных форм жизни» [8, с. 167].

Метановая модель

Она выглядит гораздо привлекательнее, потому что способна объяснить не только утяжеление Скарб, но и аномальное облегчение Cорг. Дело в том, что в резервуарной модели никакое облегчение Cорг, большее предельного фотосинтетического (‒25 ‰), — объяснить невозможно. Даже в диагенетических конкреционных карбонатах, которые формируются едва ли не полностью за счет CО2, генерируемого разлагающимся органическим веществом, значение δ 13Cкарб, будучи всегда заметно пониженным, разумеется, никогда не достигает значения ‒25 ‰. Всякое облегчение Cорг, превышающее стабильную среднюю величину δ 13Cорг зеленых растений-автотрофов, питающихся атмосферным (наземные) или водорастворенным (водные) углекислым газом, требует генерации CO2 за счет окисления углеводородов, обычно — метана. Именно метан обладает экстремально низким значением величины δ 13C, в среднем ‒50…‒70 ‰. В биохимических экспериментах получали значения ‒80 ‰ и даже еще более низкие. Поэтому для шунгитоносной толщи резервуарная модель годится только отчасти: она может объяснить утяжеление Скарб, но не в состоянии объяснить облегчение Cорг, превышающее «фотосинтетическую норму» минус 25 ‰. Однако с этим легко справляется метановая модель.

Генерация метана бактериями-мета-ногенами, восстанавливающими бикарбонат водородом, происходит по схеме: CO2 + H2O ⇒ HCO3‒ + 4Н2 + Н+ ⇒ CН4 +

+3Н2О

В свою очередь, появление бактери-огенного метана ведет к сильному диспропорционированию изотопов угле- рода при формировании карбонатов:

CН4 ↑

СО2

*СО2* ^ НСО3 ~ ^ СаМд(СО3)2 ( 8 13 С>>0) , где звездочкой мы обозначили остаточный углекислый газ с изотопно-утяжеленным углеродом.

Вполне вероятно, что в заонежскую «шунгитовую» эпоху, когда на фоне мощного эффузивного и эксплозивного вулканизма быстро накапливались кремнистые, глинистые и карбонатные углеродистые толщи, в диагенезе создавались строго анаэробные условия, при которых только и была возможна бактериальная генерация метана [3]. Однако как раз к этому времени в атмосфере Земли появился свободный кислород [13, с. 234]. Это могло обеспечить деятельность бактерий-метано-трофов [3, с. 150], и таким образом в процессе карбонатообразования появилась и вторая ветвь, ведущая к формированию изотопно-легкого углекислого газа, а затем и карбонатов с изотопно-легким углеродом:

CН4 + О2 → (ОВ) → CO2 →

, ^ НСО3 ~ ^ СаМд(СО3) 2 ( 8 13 С<<0)

CО2

^СО2* ^ НСО3 - ^ СаМд(СО3)2 ( 8 13 С>>0) .

Кроме того, поскольку бактерии-метанотрофы использовали для строительства своих клеток метан, то они производили бактериальное ОВ с аномальнолегким углеродом — такое, которое невозможно получить ни в каком фотосинтезе. Это объясняет резкие изотопные аномалии Cорг в карельских черносланцевых толщах Земли (в частности, в шунгитовой толще Карелии).

Таким образом, с помощью мета-ногенерации в шунгитовой толще можно непринужденно объяснить наличие в ней карбонатов и с аномально тяжелым, и с легким углеродом, и одновременно — присутствие аномально легкого шунгитового Сорг.

Но годится ли метановая модель и для подшунгитовых онежских доломитов, что, в частности, предлагается петербургскими и карельскими геологами [1, с. 49—50]? Главное, что здесь смущает, — это уже упомянутое выше практическое отсутствие фоссилизирован-ного ОВ в доломитах. А это значит, что для деятельности бактерий-метаноге-нов не было достаточного количества субстрата. Действительно, все случаи доказанной генерации диагенетического метана зафиксированы только в углеродистых илах или в черносланцевых толщах [13, с. 212—215], на которые онежские строматолитовые доломиты совсем не похожи.

Не помогает делу и апелляция к эвапоритовым фациям, якобы создававшим плотностную стратификацию воды в лагунах, способствующую накоплению ОВ. Во-первых, повторяем, этого ОВ в доломитах просто нет… А, во-вторых, анализ таких, казалось бы, бесспорных эвапоритов, как «известняк с глиптоморфозами по галиту» [1, с. 44], показывает значение δ 13 Cкарб всего лишь +2.1 ‰. Очевидно, это и есть то утяжеление, которое мог бы создать эвапоритовый процесс сам по себе. В такой классической эвапоритовой толще, как верхнепермский цехштейн Германии, диапазон значений δ 13Cкарб все-таки гораздо ниже, чем в онежских доломитах: от +5 до +7 ‰ [1, с. 40]. Между тем, в онежском горизонте нет даже сульфатов (не говоря уже о галите) и весьма убоги содержания в доломитах Mn, Sr, B [1, c. 26] — характерных элементов-индикаторов эвапоритовых фаций [11]. Это значит, что образование онежских строматолитовых доломитов в лучшем случае отвечало только самой начальной стадии эвапоритизации, которая едва ли могла породить столь сильные утяжеления карбонатного углерода.

Заключение, оставляющее одну тайну нераскрытой

Итак, изложенное выше позволяет сделать выводы, которые отчасти уже не новы, но вместе с тем вновь поставить вопрос, который казался уже окончательно решенным [1].

-

1. В средней части Карельского комплекса возрастом примерно 2.1— 2.2 млрд лет выявлена изотопная аномалия карбонатного углерода, прослеженная практически во всех карельских (ме-зопротозойских по Л. И. Салопу [8]) толщах Земли. Эта глобальная аномалия , выраженная как нормированная по чикагскому стандарту PDB величина изотопного уплотнения δ 13Cкарб, составляет в среднем около +8…+9 ‰. У онежских (подшунгитовых) строматолитовых доломитов в карельском стратотипе средняя величина δ 13Cкарб еще выше и близка к +12…+13 ‰.

-

2. Поскольку формирование изотопно-аномальных онежских доломитов (и таких же карбонатов в других частях све- 12

-

3. Предложено фантастическое, но теоретически возможное объяснение — поглощение 12С «бессмертной» биотой, которая не фоссилизировалась. Однако эта идея пока не имеет никаких подтверждений, кроме (принимаемого, кстати, не всеми) тезиса о том, что именно в это время в биосфере Земли появились эукариоты.

-

4. В то же время изотопные аномалии углерода в шунгитоносной толще легко и непринужденно объясняются в терминах метановой модели.

та) не сопровождалось массовой фос-силизацией органического вещества, постольку обе известные теоретические модели, объясняющие данную аномалию (резервуарная и метановая), явно не годятся. Не убедительна и принимаемая большинством исследователей эвапоритовая модель, поскольку в ней тоже предполагается увод значительных масс легкого углерода 12С в органическое вещество.

Таким образом, данный изотопный феномен (глобальное утяжеление Скарб в подшунгитовых слоях) мы считаем необъясненным.

Как известно, осадконакопление в рифтогенном Онежском бассейне проходило на фоне напряженного базальтового вулканизма, когда в морскую экосистему поступало большое количество эндогенного тепла, СО2 и «удобрений» — элементов-примесей [2, 9]. Эта мощная эндогенная подпитка стимулировала как интенсивные процессы фотосинтеза автотрофных водорослей, так и деятельность литотрофных (термофильных?) бактерий-метаноге-нов [3]. В осадках захоронялись огромные массы органического вещества, в диагенезе которых мог также генерироваться метан. Появление в это время свободного кислорода в атмосфере обеспечило деятельность бактерий-ме-танотрофов, вклад биомассы которых в фоссилизируемое ОВ, по-видимому, был весьма значительным.

Всё это вело к трем следствиям, которые действительно наблюдаются: а) к формированию диагенетических карбонатов с облегченным углеродом из изотопно-легкого СО2, получившегося при бактериальном окислении ОВ; б) к образованию диагенетических карбонатов с утяжеленным углеродом из изотопно-тяжелого СО2, оставшегося после метаногенерации; в) к формированию новообразованного диагенетического ОВ с резко облегченным углеродом из клеток бактерий-метанотрофов.

Список литературы Карельский изотопный феномен: неразгаданная тайна

- Ахмедов А. М., Крупеник В. А., Макарихин В. В., Медведев П. В. Изотопный состав углерода в карбонатах раннепротерозойских бассейнов (Балтийский щит): Препринт докл. на зас. учен. совета Ин-та геол. Петрозаводск: Ин-т геол. КарНЦ РАН, 1993. 60 с.

- Галдобина Л. П., Ковалевский В. В. Углерод Онежской структуры // Органическая минералогия: Матер. II Рос. совещ. по орг. минералогии. Петрозаводск: Рос. минерал. об-во и др., 2005. С. 47-49.

- Заварзин Г. А. Бактерии и состав атмосферы. М.: Наука, 1984. 199 с.

- Загнитко В. Н., Луговая И. П. Использование изотопов кислорода и углерода для решения некоторых проблем геологии докембрия Украинского щита // Геохимия и рудообразование, 1985. № 13. С. 45-52.

- Иевлев А. А. Фракционирование изотопов углерода в живой клетке и этапы биологической эволюции // Ж. общ. биол., 1986. Т. 47. № 5. С. 601-613.