«Карельский проект» или «карельская лихорадка»?

Автор: Ефремкин Евгений

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3 (95), 2008 года.

Бесплатный доступ

Данная работа представляет собой исследование двух главных движущих сил «карельского исхода» - тех, кто инициировал и реализовывал «карельский проект», и тех канадских финнов, для кого карельский феномен превратился в «лихорадку». Это поможет наиболее полно охарактеризовать природу «карельского исхода».

Канадские финны, проект, лихорадка, идеология, культура, материальное благополучие

Короткий адрес: https://sciup.org/14749451

IDR: 14749451 | УДК: 94(71).06

Текст научной статьи «Карельский проект» или «карельская лихорадка»?

Настоящая статья представляет обзор истории «сверху» – анализ политики, которую проводили идеологи «карельского проекта», и истории «снизу» – исследование судеб отдельных людей и семей, для которых поиски финансовой и социальной стабильности превратили проект в «лихорадку». Главная задача заключается в том, чтобы определить, какую роль сыграло в данном вопросе руководство СССР, Карелии и Канады и насколько спонтанным было решение канадских финнов отправиться в СССР. Другими словами, оказалась ли миграция из Канады результатом «карельского проекта» или «карельской лихорадки»? Особенно важным представляется то, что в данном исследовании предпринимается попытка провести всесторонний анализ причин исхода.

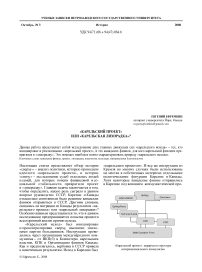

«Карельский исход» был инициирован и проконтролирован сверху, высшими эшелонами партии большевиков. Инструкции проводились через организации международного коммунизма – от ВКП(б) в Коминтерн, карельским властям, КПК и Организацию финнов Канады. Как и предполагалось, вербовка в СССР привела к намеченным результатам. Исход в Карелию был

«карельским проектом». И все же инструкции из Кремля во многих случаях были использованы на местах в собственных интересах отдельными политическими фигурами Карелии и Канады. Хотя некоторые канадские финны отправились в Карелию под влиянием коммунистической про-

OGPU/NKVD

VKP(b)

Comintern

Gylling/Rovio

Tenhunen/Latva

CPC

FOC

2000 Canadian Finns

«Карельский проект»: иерархия в структуре интернационального коммунизма паганды, призывавшей помочь СССР в строительстве социализма, большинство расценивали «карельский проект» как шанс сбежать от депрессии, поразившей Северную Америку, и как способ найти работу и социальную стабильность в «раю для рабочих». В этом отношении канадских финнов волновали лишь собственные интересы. «Карельский исход» был инициирован и организован сверху, в то время как эмигранты в СССР строили свои собственные планы. Таким образом, миграция в Карелию превратилась в сложный феномен, который сегодня известен как «карельская лихорадка».

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

На настоящий момент историками уже проведена огромная исследовательская работа относительно «карельского исхода». Такие ученые, как Варпу Линдстрём, Ирина Такала, Маркку Кангаспуро, Алексис Погорельскин, Ойва Сааринен, Мейми Севандер, Майкл Карни и Питер Кивисто, в своих работах рассмотрели основные экономические, культурные и социополитические аспекты, которые послужили причиной того, что североамериканские финны покинули Канаду и отправились в Советскую Карелию. Их общий вклад в предмет исследования заключается в детальном обзоре сложной природы миграционных процессов, когда комплекс взаимо-пересекающихся и взаимосвязанных причин обусловил массовый исход.

Варпу Линдстрём, ведущий специалист в данной области, обосновывает миграцию финнов экономическими причинами. Она показывает, что Великая депрессия достаточно сильно повлияла на сообщества иммигрантов в Канаде. Возросшая безработица, бедность, нетерпимость по национальному признаку, преследование властями и общее чувство незащищенности и безысходности заставили многих финнов задуматься о переезде в Карелию, когда представилась такая возможность [7; 17].

Другие авторы делают акцент на причинах политического характера. Мейми Севандер, иммигрировавшая в Карелию в юном возрасте вместе со своей семьей (ее отец был одним из главных вербовщиков американских финнов в СССР), постоянно указывает в своей книге, что главными причинами «карельского исхода» являлись идеология утопического коммунизма и связь североамериканских финнов с коммунистическими и социалистическими организациями. В монографии «Скитальцы» она отмечает, что главной составляющей «карельской лихорадки» являлся «идеологический фанатизм» [2; 46–47].

Историки также отмечают, что центральное место в «карельском исходе» занимают культурные и национальные аспекты. С. Харрис в своей магистерской диссертации «Миграция американских финнов в Советский Союз в 1930-е гг.»

указывает, что многие финны считали, что им не удалось достичь американской мечты [4; 246]. В Америке они чувствовали себя отторгнутыми. В то же время лозунги о приглашении в Карелию играли на чувствах национальной гордости и идентичности. И. Р. Такала пишет, что для североамериканских финнов Карелия ассоциировалась с Финляндией и была похожа на Родину. Харрис полагает, что «продолжающиеся попытки найти потерянный рай были как раз характерны для тех, кто уже однажды потерпел в этом неудачу» [4; 254].

А. Погорельскин считает, что в вербовке североамериканских финнов в Карелию были заинтересованы три основные силы. Во-первых, это кремлевские политики, которые в 1928 году, стремясь обеспечить выполнение первого пятилетнего плана Сталина, надеялись с помощью приглашенных квалифицированных специалистов начать разрабатывать лесные ресурсы Карелии. Во-вторых, это карельское руководство, Эдвард Гюл-линг и Густав Ровио, которые после Октябрьской революции стремились сохранить в Карелии финскую составляющую в социальной и культурной сферах [8]. В-третьих, Матти Тенхунен и Юсси Латва, которые использовали процесс вербовки как бизнес, получая комиссионные с каждого завербованного рабочего в свою пользу. Более того, они не по назначению использовали машинный фонд, который был собран эмигрантами в целях индустриализации в Карелии. В то же время Питер Кивисто подчеркивает ведущую роль советского руководства в «карельском проекте». Он показывает, что миграция канадских финнов была «тщательно спланирована советскими властями» [4; 252]. Также Маркку Кангаспуро пишет, что «карельский проект» не был бы осуществлен без одобрения Кремля. При выявлении причин «карельского исхода» необходимо уделить особое внимание экономическому и политическому положению Советского Союза, ВКП(б), карельского руководства и международного коммунизма в целом.

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

В КОНЦЕ 1920- Х ГОДОВ

С укреплением власти Сталина линия внешней политики Советского Союза отошла от идей мировой революции и сосредоточилась на сохранении существующего советского режима, защите государственных границ и строительстве социалистического строя внутри страны. К концу 1920-х годов Коминтерн стал главным источником международной пропаганды, стоявшим на службе интересов внешней и внутренней политики Советского Союза. Рост просоветских настроений, а также инициированные Коминтерном широкие пропагандистские кампании, которые были реализованы в Канаде местной компартией и ее отделениями, значительно повлияли на желание канадских финнов отправиться в Карелию.

К концу 1920-х годов лесная промышленность Карелии стала играть важную роль в экономике Советского Союза. Тогда же карельское руководство получило приказ из Москвы увеличить производство древесины на 50 %. В высоких требованиях к промышленному производству, установленных в первом пятилетнем плане, Эдвард Гюллинг увидел возможность привлечь в республику больше финнов. Прибывшие в Карелию финские рабочие из Северной Америки, по мнению Гюллинга, поддержали бы сохранение культуры края. Более того, североамериканские финны также были квалифицированными работниками, приезд которых помог бы выполнить план, поставленный Москвой [12]. Финская политика Гюллинга, очевидно, смогла получить необходимую поддержку Москвы, и линия «ка-релизации» (увеличение участия финнов в экономической, политической и социальной жизни республики) была утверждена на очередном съезде ВКП(б). В сущности, «карелизация» обозначала «финнизацию» Карелии. Требования Гюллинга и Ровио пригласить квалифицированных североамериканских финнов в республику были одобрены.

Между тем принятие стратегии «третьего периода» в Советском Союзе сигнализировало о переменах в курсе Коминтерна и его отделений, включая Компартию Канады. О содержании стратегии «третьего периода» Мэтью Ворли пишет: «С точки зрения большевиков, это означало, что капиталистический мир находится на пороге эпохи кризиса. В подобной ситуации противоречия в капиталистическом крыле должны были привести к увеличению классовой дифференциации, империалистической войне, колониальной нестабильности и росту вражды капиталистических держав по отношению к СССР» [13].

Другими словами, по теории Бухарина, капиталистические государства находились на пороге экономического кризиса, который должен привести к империалистической войне, а она, в свою очередь, привела бы к агрессии против Советского Союза.

Политические изменения в Советском Союзе также означали смену курса Коммунистического интернационала и последующие преобразования целей КПК. Новой задачей всех коммунистических партий, продекларированной Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала (ИККИ), являлась в первую очередь защита Советского Союза. Х съезд ИККИ определил международное положение и первоочередные задачи секций Коминтерна следующим образом: «В битве против надвигающейся военной угрозы, капиталистического наступления и клеветнических кампаний реформистов все коммунистические партии должны проводить просветительские акции, чтобы показать гигантские достижения строительства социализма в Советском Союзе» [11; 51].

В 1931 году на XI съезде ИККИ прямой задачей всех отделений Коминтерна была провозглашена защита интересов СССР, «что налагало на все секции Коминтерна обязанность вести самую активную борьбу в защиту интересов Советского Союза» [11; 164].

ПРОПАГАНДА КОМИНТЕРНА В КАНАДЕ

Давление Коминтерна на Компартию Канады относительно проведения стратегии «третьего периода» по-разному отразилось на судьбах местных канадских финнов-социалистов. В Северной Америке царил политический, экономический, социальный кризис, и для пропаганды благополучного будущего в «раю трудящихся» не могло найтись более подходящего момента. В апреле 1929 года Коминтерн откровенно вмешался в дела КПК и, отложив проведение очередного съезда партии, использовал появившееся время для того, чтобы уменьшить влияние фракции Бака и Смита. Тогда Тим Бак обеспечил подчинение канадских коммунистов Москве и смог продержаться у руля компартии Канады до 1960-х годов. Можно утверждать, что с 1930-х годов программы и политика КПК определялись не нуждами и потребностями рабочего класса, а лишь дипломатическими интересами советской бюрократии, которые понимались довольно узко [3]. В сущности, Международная ленинская школа, основанная Коминтерном в Москве, стала своего рода средством, с помощью которого из Кремля в Канаду проводились изменения в доктрине ВКП(б) [3] . Стюарт Смит, правая рука Бака в КПК, один из самых активных канадских студентов в Ленинской школе в начале 1920-х годов, отвечал за советскую пропаганду в официальном печатном органе КПК «Уоркер». Оценка международной обстановки в речи Смита на VI съезде КПК в 1929 году, как пишет Аг-нус, «была настолько схожей с традиционной линией Коминтерна… все утверждения основывались на представлении, что мир вступает в “третий период” капиталистического развития» [3; 237].

Коммунистическая пропаганда в Канаде распространялась при помощи компартии, ее региональных отделений, а также радикальной прессы. В письме от 19 мая 1931 года, направленном Центральным отделением агитпропаганды КПК в отдел культуры Профинтерна, сообщается: «В связи с проводимой нами здесь культурной работой мы просим снабдить нас подходящей сценарийной литературой на русском, украинском, болгарском языках. Мы испытываем нехватку подходящих сценариев революционной тематики. Также просим выслать нам популярную литературу или руководства для драматических кружков на русском языке» (Письмо из Центрального отделения агитпропаганды КПК в управление культуры Профинтерна г. Москвы, СССР – NAG, GROUP 28 IV, reel

М-7376, 4 А 2723). Кроме того, в начале 1931 года Коминтерн издал двадцатистраничную брошюру, состоящую из 46 разделов, под общим заголовком «Революционные задачи Коммунистической партии Канады». Документ, представляющий полный спектр действий, которые должна предпринять КПК относительно стратегии «третьего периода», вышел на английском, французском и русском языках.

В июле того же года в докладе на встрече в Центральном исполнительном комитете были четко поставлены цели пропагандистской кампании в Канаде: «Особое внимание мы должны уделить разъяснению того, что трудности, с которыми сталкиваются все слои рабочего класса, связаны с военной угрозой. При возможности используйте жалобы рабочих и фермеров в местные отделения (на местах), указывая на связь с военной опасностью и агрессией против СССР» (Письмо № 21 – доклад на встрече ЦИК, 14.07.1931 – Фонды Коминтерна, NAC MG 10 K 282).

Первым пунктом программы на встрече Центрального отделения агитпропа летом 1931 года также была пропаганда центральной роли СССР и ВКП(б): «Говоря о СССР и его успехах, мы должны помнить, что без партии невозможно ни существование, ни появление Советского Союза. Успешное строительство социализма – это полная заслуга деятельности и принципов партии Ленина. Это должно быть ясно» (Письмо № 21 – доклад на встрече ЦИК, 14.07.1931 – Фонды Коминтерна, NAC MG 10 K 282).

Наиболее активно используемый лозунг КПК в 1931 году звучал так: «Поможем Советскому Союзу выполнить пятилетний план без иностранного вмешательства» (Фонды Коминтерна, NAC MG 10 K 282).

Значение роли пролетариата в Советском Союзе также пропагандировалось в рубрике, которую вел Матти Тенхунен в финско-канадской газете «Vapaus». Один из основных деятелей в вербовке североамериканских финнов, Тенхунен призывал финских рабочих помочь Советскому Союзу в осуществлении пятилетнего плана [5]. Тенхунен опубликовал серию статистической информации о росте промышленности в СССР и высказал мнение, что Советская Карелия не сможет выполнить план без помощи иностранных рабочих: «…помощь нужна на лесозаготовках, лесосплавах, лесопильных заводах, бумажных фабриках, в рыболовстве, сельском хозяйстве и строительстве» [5].

Таким образом, объединенные попытки Коминтерна, КПК и вербовщиков создали определенное представление о жизни и работе в СССР, которое стало привлекательным для канадских финнов, разочарованных депрессией в Северной Америке. Культурный, экономический и социально-политический кризис в Канаде сделал жизнь финских рабочих-иммигрантов невыносимой. В то же время экономическое и полити- ческое развитие в Советском Союзе рождало необходимость найма рабочих в Карелию. Вербовка осуществлялась сверху вниз – через структуры и каналы международных коммунистических организаций.

«КАРЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ»: ИНИЦИАТИВА СВЕРХУ. СОВЕТСКО-КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТРУКТАЖ:

ПЕРЕПИСКА ТЕНХУНЕНА И БАКА

Очевидность того, что «карельский проект» претворялся в жизнь сверху вниз, можно обосновать перепиской между Тенхуненом – агитатором и вербовщиком из Карелии в Северной Америке, и Тимом Баком – главой Коммунистической партии Канады, датированной маем 1931 года. В переписке с Баком Тенхунен проявлял настойчивость, утверждая, что советские власти подготовили инструкции по вербовке канадских рабочих в Карелию и что данные приказы должны привести к конкретным результатам. Тенху-нен пишет: «Я получил четкие инструкции сверху от политических и государственных структур… мы тщательно проработали карельский вопрос, опираясь на инструкции и генеральную линию, указанные сверху » (здесь и далее в письмах курсив наш. – Е. Е .) (Письмо от Матти Тенхунена Тиму Баку. 17.04.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182).

Затем Тенхунен сообщил Баку, что пункты вербовки в Канаде должны быть организованы по примеру тех, что уже созданы в США: «Комитеты технической помощи Карелии были организованы таким же способом, что и в Штатах, в соответствии с требованиями инструкций » (Письмо от Матти Тенхунена Тиму Баку. 17.04.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182). «Данная организационная структура для работы по карельскому вопросу уже опробована в США и одобрена секретариатом здесь, представителем в Москве и всеми советскими структурами, в том числе ЦК » (Письмо от Матти Тенхунена Тиму Баку. 17.04.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182). Он также напомнил Баку о пятилетнем плане в Советском Союзе и о значении «карельского проекта» для его успешного выполнения. «Данный проект является решающим для пятилетнего плана, – пишет Тенхунен. – Карельский вопрос не должен рассматриваться как свободное экономическое движение, организованное отдельными карельскими промышленниками. Это не является вопросом о приглашении рабочих или решением проблемы нехватки рабочей силы в Карелии. Это шаг, предпринятый политическим комитетом КПК для решения нескольких основных проблем в республике» (Письмо от Матти Тенхунена Тиму Баку. 17.04.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182).

Когда Бак ответил, что ЦИК КПК не одобрил карельскую «авантюру», Тенхунен показал себя с нелучшей стороны. Он прямо пригрозил Баку, ссылаясь на власть, которой его наделили карельские политические лидеры: «Я думаю, что некоторые члены КПК допускают ошибку, если считают, что вопрос о переезде более 3000 рабочих до конца текущего года из США и Канады в Карелию подлежит обсуждению» (М. Тенхунен Баку. 22.05.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182). Тенхунен настоял, что вопрос о вербовке не может служить предметом для переговоров. Приказы должны быть исполнены: «…эта проблема не предназначена для партийного обсуждения. До сих пор не было еще практики, чтобы решения СССР выносились на дискуссию» (М. Тенхунен Баку. 22.05.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182). Это означает, что решения о вербовке все время диктовались из Кремля и не были открыты для обсуждения. Тен-хунен четко пояснил, что КПК может заниматься лишь вопросами политического характера, такими как выяснение социалистического опыта нанимаемых работников. Все финансовые и технические вопросы должны были решаться Тенхуненом, Юсси Латвой и руководством. Тенхунен также проинформировал Бака, что вопросы о его полномочиях относительно вербовки могут быть мгновенно урегулированы при связи с Кремлем: «Вопрос о моем праве формировать штаб сотрудников, работающих по проекту, а также потребовать, чтобы вы передали мне политическое руководство, очень легко решить одной телеграммой на ту сторону Атлантики» (М. Тенхунен Баку. 22.05.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182).

Тенхунен также отметил, что Организация финнов Канады не может вмешиваться в процесс вербовки или пытаться взять на себя руководящую функцию. Тенхунен пишет: «Финское бюро имеет аналогичное мнение по данному вопросу относительно того, что работа должна осуществляться от имени Комитета Финского бюро и под полным контролем Бюро или партии» (М. Тенху-нен Баку. 22.05.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182). Автор письма продолжает: «Когда программа была представлена карельскому руководству, оно решило использовать уже существующие организации, которые мы имеем в Штатах… и объявило об их полной самостоятельности в технических и финансовых вопросах» (М. Тенхунен Баку. 22.05.1931 – NAC MG 10 K 282. Фонды Коминтерна, папка 182). Как результат, руководящими принципами «карельского проекта» явились указания сверху . Ни Компартия Канады, ни Организация финнов Канады не имели возможности выразить свое мнение по вопросам вербовки. Кремль и карельское руководство отдавали приказы, в то время как Тенхунен и Латва их исполняли.

КПК ПРОТИВ «КАРЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА»

Хотя Бак и КПК в конечном итоге сотрудничали с Тенхуненом и Латвой, они делали это неохотно. Где было возможно, они пытались за- медлить процесс утечки «красных» финнов в Карелию. Например, в докладе на встрече ЦИК в мае 1931 года говорилось, что, несмотря на то что анкеты для переезжающих в Карелию могут быть разосланы по районам, «они не должны попасть в региональные отделения, так как могут быть расценены членами партии как приглашения» (Доклад на встрече ЦИК 07.04.1931 – NAC MG 10 K 280, архив Коминтерна). Канадские коммунистические лидеры, следуя инструкциям сверху, хотели как можно меньше афишировать «карельский проект». Несколько раз ЦИК издавал заявления, напоминающие, что все члены партии, желающие отправиться в Карелию, сначала должны получить разрешение. «Нас вновь волнует вопрос о бегстве групп членов партии и отдельных товарищей в СССР без разрешения, это должно быть остановлено. Активисты нам нужны здесь» (Доклад на встрече ЦИК 09.06.1931 – NAC MG 10 K 280, архив Коминтерна). Коммунистические партии Канады и США боялись, что массовый выезд финнов-социалистов, которые являлись хребтом компартий Северной Америки, нанесет удар по коммунистическому движению в этом регионе.

Письмо, направленное ЦИК Дж. Сундквисту, ответственному за заявления о переезде в Карелию, показывает, что число членов партии, имеющих право на выезд, было ограничено. «Дорогой товарищ, постоянно продолжает поступать огромное количество заявок от финских товарищей на переезд в СССР. Вы помните, что выехать могут не более 15–20 % членов партии» (Письмо ЦИК Дж. Сундквисту 25.03.1931 – NAC, Group 28 IV, 4, reel M-7377, 2 A 1130). Ограничительные квоты на членов партии, выезжающих в Карелию, обсуждались еще на заседании ЦИК в начале 1929 года. В письме Альфу Хаутамяки в Порт-Артур от 2 ноября 1929 года Полком давал следующие указания относительно карельской лесозаготовительной коммуны: «…также при наборе в коммуну не привлекайте слишком много партийных работников» (Письмо ЦИК Альфу Хаутамяки 15.11.1929 – NAC, Group 28 IV, 4, reel M-7376, 1 A 0126). Партия напоминала товарищам, что «их обязанность – бороться здесь, а не предпринимать попытки решать личные проблемы, иммигрируя в страну диктатуры пролетариата» (Резолюция КПК по поводу переезда в Карелию – NAC, Group 28 IV, 4, reel M-7377, 2 A 1261).

Были случаи неподчинения членов партии центру: «Тем не менее, как оказалось, некоторые члены партии не принимают указания центра всерьез и уезжают самостоятельно. Многие злоупотребляют членством в компартии. Политическое бюро приняло строгие меры против восьми партийных товарищей из Монреаля, которые организовали группу для переезда в СССР без ведома партии» (Резолюция КПК по поводу переезда в Карелию – NAC, Group 28 IV, 4, reel M-7377, 2 A 1261).

Лидеры канадских коммунистов также были убеждены, что некоторые товарищи вступили в КПК лишь для того, чтобы облегчить выезд в СССР. В докладе ЦИК от 15 октября 1931 года написано: «В связи с эмиграцией в СССР мы получили сообщения, что в некоторых районах товарищи, занимающие руководящие посты, носят при себе пакеты с партийными материалами и адресами, утверждая, что если они будут арестованы, это поможет им быть депортированными в СССР. Это не что иное, как предательство партии, и по данному вопросу должны быть приняты строгие дисциплинарные меры» (Отчет на собрании ЦИК 15.10.1931 – NAC, Group 28 IV, 4, reel M-7376, 1 A 0126).

Данное сообщение дает повод для сомнений, вызывала ли недовольство у «красных» финнов возможная депортация канадскими властями. Становится очевидным, что некоторые товарищи хотели, чтобы их депортировали, так как это был один из способов отправиться в «край обетованный» без разрешения партии.

Список литературы «Карельский проект» или «карельская лихорадка»?

- Прудникова Е., Колпакиди А. Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий. Москва: Олма Медиа Групп, 2007. 640 с.

- Севандер M. Скитальцы: О судьбах американских финнов в Карелии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 186 с.

- Angus I. Canadian Bolsheviks: The Early Years of the Communist Party of Canada. Montreal: Vanguard press, 1981.

- Harris S. Nilo’s Journey: Finnish American Migration to the Soviet Union in the 1930s. M. A. Thesis. Norwich University. 2000.

- Soviet Karelia//Vapaus. 02.05.1931.

- Kaye H. J. The Education of Desire: Marxists and the Writing of History. New York: Routledge, 1992.

- Linds trom V. The Finnish Canadian Communities During the Decade of the Depression//Karelian Exodus: Finnish Communities in North America and Soviet Karelia during the Depression Era. Toronto: Aspasia Books, 2004.

- Рogorelskin A. Communism and the Co-ops: Recruiting and Financing the Finnish-American Migration to Karelia//Karelian Exodus: Finnish Communities in North America and Soviet Karelia during the Depression Era. Toronto: Aspasia Books, 2004.

- Smith R. H. A Sociological Survey of the Finnish Settlement of New York Mills, Minnesota and its Adjacent Territory. Augusts, 1933.

- Takala I. From the Frying Pan into the Fire: North American Finns in Soviet Karelia//Journal of Finnish Studies. Vol. 8. No. 1. 2004.

- The Communist International, 1919-1943 Documents, Volume III 1929-1943. Oxford University Press, 1971.

- Weidenhamer E. Disillusionment on the Grandest of Scales: Finnish American in the Soviet Union, 1917-1939//The Journal of Russian and Asian Studie, issue 3, winter 2005, Finnish Americans in the Soviet Union.

- Worley M. Courting Disaster? The Communist International in the Third Period//In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period. New York: St. Martin, 2004.