Кареноидные изделия палеолитической стоянки Кульбулак: опыт технико-типологической классификации

Автор: Колобова Ксения Анатольевна, Кривошапкин Андрей Иннокентьевич, Флас Дамьян, Павленок Константин Константинович, Исламов Уткур Исламович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Кареноидные изделия, являющиеся одним из основных маркирующих компонентов ориньякских комплексов Европы, Ближнего и Среднего Востока, до последнего времени не выделялись в палеолитических комплексах Средней Азии. В статье анализируются специфичные технологии мелкопластинчатого производства, выявленные при возобновлении исследований стоянки Кульбулак (Узбекистан) - ключевого палеолитического объекта Средней Азии. Получение пластинок с непрямым профилем в индустрии слоя 2.1 данной стоянки производилось с классических кареноидных ядрищ. В результате применения атрибутивного анализа выделены основные характеристики данных изделий, что позволило провести технико-типологическую классификацию кареноидных нуклеусов и реконструировать весь технологический процесс их редукции.

Средняя азия, верхний палеолит, кареноидные изделия, ориньяк, aurignaсiаn

Короткий адрес: https://sciup.org/14737579

IDR: 14737579 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Кареноидные изделия палеолитической стоянки Кульбулак: опыт технико-типологической классификации

Кареноидные изделия являются одними из наиболее ярких компонентов верхнепалеолитических индустрий, обнаруживаемых на обширной территории от Западной Европы до Ближнего Востока [Otte, Kozlowski, 2004]. Употребление данного термина имеет долгую историю. Впервые термин был применен E. Пьетт и Ж. Де Ла Порт в 1894 г. при описании двух скребков, обнаруженных на верхнепалеолитической стоянке Брассан-пуи [Le Brun-Ricalens, 2005. P. 32] для подчеркивания специфичного D-образного изгиба профиля данных орудий (французское слово «carène» обозначает подводную часть судна / лодки, имеющую подобный профиль). Благодаря удачно выбранной аналогии, а также тому, что кареноидные изделия оказались одними из основных маркирующих компонентов «ориньякского комплекса», термин достаточно скоро стал общепринятым [Sonneville-Bordes, Perrot, 1954; 1955; 1956; Movius, Brooks, 1971; Perpère, 1972; Tixier, Inizan, 1981; Bergman, 1987. P. 16–142; Tixier, 1991; Zilhao, 1997. P. 30–450; Le Brun-Ricalens, 2005; Hays, Lucas, 2000; Brou, Le Brun-Ricalens, 2006]. На настоящее время исследованиям этих изделий и их культурной значимости посвящены целые тематические сборники [Productons lame-llaires attribuées…, 2005; Burins préhistori-ques…, 2006].

С момента своего первоначального определения и вплоть до последнего десятилетия предметы кареноидной морфологии опреде- лялись преимущественно как орудия, а их типологическая дифференциация (скребки или резцы) также подразумевала, в основном, лишь орудийную деятельность [Sonne-ville-Bordes, Perrot, 1954; Movius, Brooks, 1971; Perpère, 1972; Bergman, 1987. P. 16– 142]. Использование в ряде описаний уточняющего прилагательного «нуклевидный», скорее, подчеркивало морфологическую схожесть с ядрищами, чем имело технологическую подоплеку [Ранов, 1973]. Разработка и использование в последние десятилетия методик раскопок, обеспечивающих большую тщательность полевых исследований, повлекли обнаружение значительного количества мелких пластинчатых заготовок с непрямым профилем (в том числе и ретушированных), а применение аппликативно-го метода показало, что данные пластинки с изогнутым либо закрученным профилем в большинстве случаев были получены с кареноидных изделий [Le Brun-Ricalens, 2005]. Несмотря на то, что еще в 1978 г. было предложено использовать термин «каре-ноидный нуклеус» [Sachse-Kozlowska, 1978; 1982], вплоть до настоящего времени исследователи предпочитают сохранять при описании классические орудийные типологические определения, вкладывая в них, однако, технологический смысл [Le Brun-Ricalens, 2005; Brou, Le Brun-Ricalens, 2006; Hays, Lucas, 2000; Dinnis, 2008. P. 18–35]. Таким образом, типологически устоявшиеся названия различных вариантов кареноидных изделий (концевые скребки, скребки с носиком, скребки с плечиками, резцы типа бюске и вашон, скребла рабо [Sonneville-Bordes, Perrot, 1954. P. 327–335; Sachse-Kozlowska, 1978. P. 1–37] в большинстве проанализированных в последнее время случаев являются специфической разновидностью призматических нуклеусов для получения мелкопластинчатых заготовок [Lucas, 2006. P. 173–187; Dinnis, 2008]. Необходимо также отметить, что не следует абсолютно все кареноидные изделия рассматривать как нуклеусы. Бесспорно, использование изделий подобной морфологии в качестве орудий также имело место в древности [Le Brun-Ricalens, 2005].

Западной границей обнаружения верхнепалеолитических кареноидных изделий в верхнепалеолитических комплексах является Португалия [Zilhao, 2006]. Северо-восточной границей распространения данных предметов до недавнего времени был Горный Алтай [Деревянко, 2001]. Однако, судя по иллюстрациям в публикациях, единичные кареноидные предметы отмечены в комплексах Дербинского залива Красноярского водохранилища (р. Енисей) и прибайкальских стоянок верхнего палеолита [Ха-ревич и др., 2010. C. 93; Аксенов, 2009. C. 349]. Южной границей распространения вплоть до настоящего времени является территория Афганистана [Davis, 2004; Виноградов, 2004]. В пределах очерченного ареала кареноидные изделия наиболее хорошо представлены и изучены в Европе и на Ближнем Востоке. Несмотря на присутствие так называемых «нуклевидных скребков» (или скребков высокой формы) в комплексах таджикистанских стоянок Шугноу и Харкуш [Ранов, 1973; Филимонова, 1991], территория Средней Азии вплоть до недавнего времени не рассматривалась в контексте появления и распространения кареноид-ных технологий. Для этих территорий в целом отрицалась традиция мелкопластинчатого производства. Более того, основной чертой верхнепалеолитических индустрий региона признавалась их архаичность, обусловленная, как считалось, значительными среднепалеолитическими «пережитками» [Коробкова, Джуракулов, 2000; Ранов, 1972; Касымов, 1990. C. 1–42].

Малочисленность верхнепалеолитических памятников, пригодных для статистически достоверных технико-типологических исследований, также не способствовала выявлению всех типологических и технологических инноваций верхнего палеолита региона, а более того, препятствовала определению культурной вариабельности и выделению локальных вариантов развития материальной культуры древнего человека. Тем не менее, результаты исследований последних лет позволили пересмотреть вопрос о наличии в верхнем палеолите региона кареноидных изделий и развитых технологий мелкопластинчатого производства в целом.

В 2007 г. силами Центрально-азиатского палеолитического отряда, в составе которого работали сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), сотрудники Королевского музея искусств и истории (г. Брюссель), Института археологии Академии наук Республики Узбекистан, были возобновлены работы на опорном для региона памятнике Кульбулак [Деревянко и др., 2008]. Многослойная стоянка открытого типа Кульбулак (41° 00' 31'' c. ш., 70° 00' 22'' в. д., 1 040 м а. в.) была открыта О. М. Ростовцевым в 1962 г.; стационарные раскопки проводились на ней c перерывами вплоть до 1993 г. [Новые исследования палеолита…, 1995; Касымов, 1990]. В результате работ была вскрыта толща четвертичных отложений мощностью 19 м, при этом общая площадь раскопок превысила 600 кв. м. Согласно интерпретации предыдущих исследователей, к верхнему палеолиту относятся три верхних культурных слоя памятника. Несмотря на то, что индустрия этих слоев характеризовалась как верхнепалеолитическая, отмечалась значительная роль среднепалеолитических компонентов [Касымов, 1990].

В результате нового этапа раскопок (2007–2010 гг.), на площади 21 кв. м были вскрыты отложения литологического слоя 2, содержащего два нижних верхнепалеолитических слоя (слои 2.1 и 2.2, согласно номенклатуре 2007 г.). Полученная в результате раскопок коллекция каменных артефактов (более 55 000 экз.) содержит значительную по количеству серию карено-идных изделий. Поскольку в коллекции слоя 2.2 было обнаружено лишь два карено-идных нуклеуса, в данной работе анализируются кареноидные ядрища и предметы их дебитажа из коллекции слоя 2.1.

Кареноидные изделия, обнаруженные в верхнепалеолитических слоях стоянки Кульбулак, интерпретированы нами как нуклеусы по следующим причинам: во-первых, в коллекциях культурных слоев было обнаружено большое количество мелких пластинчатых заготовок (28,5 % от типологически значимой части коллекции), значительная часть которых имеет непрямой профиль (50 %, если учитывать целые заготовки, 28 %, если учитывать все мелкопластинчатые заготовки). Учитывая характер представленных на памятнике нуклеусов, происхождение данных сколов возможно связывать только с кареноидными изделиями. Во-вторых, предварительные трасологические исследования показали отсутствие следов использования на кареноидных изделиях (Е. Ю. Гиря, личное сообщение, 2008 г.), в то время как мелкие пластинчатые сколы, снятые с них, подобными следами обладали.

Таким образом, учитывая приведенные выше наблюдения, мелкопластинчатое производство с кареноидных изделий может рассматриваться как целевое и преднамеренное.

Нуклеусы кареноидного типа стоянки Кульбулак обладают следующими характеристиками:

-

• ядрища предназначены исключительно для получения мелких пластинчатых заготовок (шириной до 12 мм включительно);

-

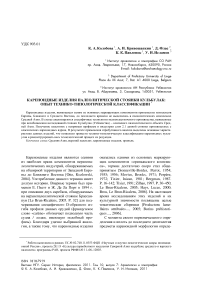

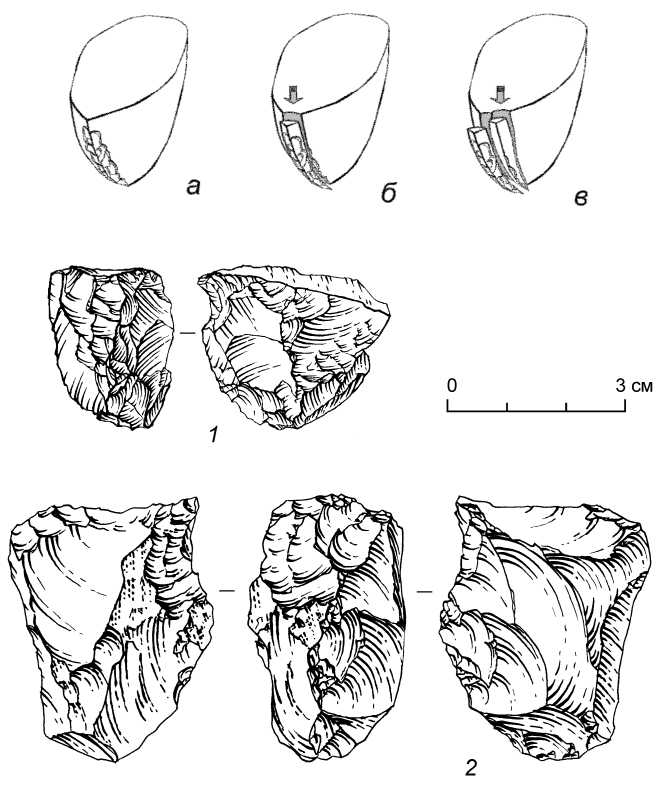

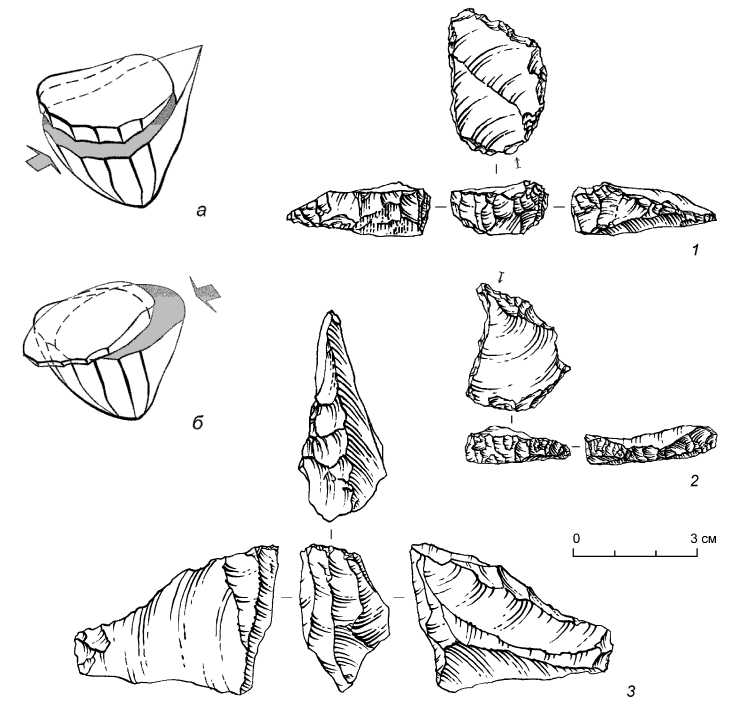

• профиль фронта расщепления ядрища изогнут (рис. 1, а);

-

• часть ударной площадки, с которой происходило снятие негативов, в плане образует дугу (рис. 1, б).

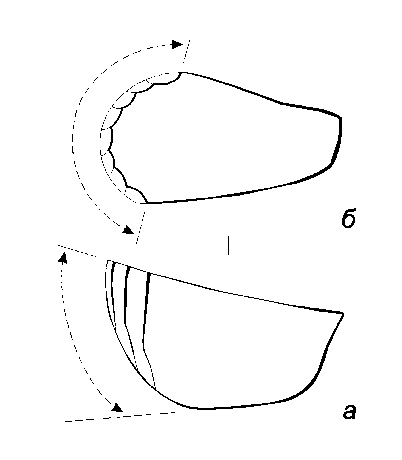

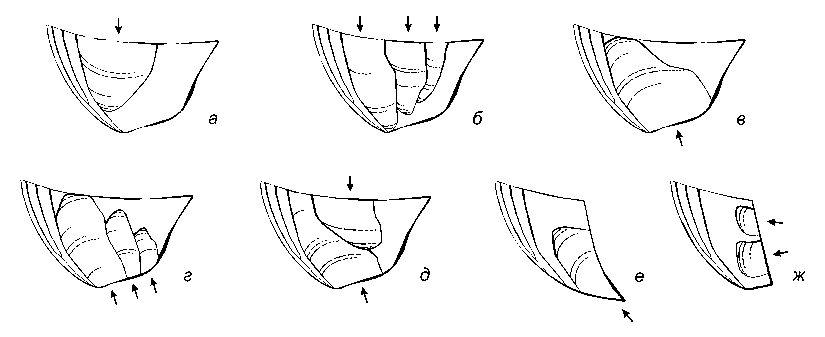

В качестве заготовок для кареноидных нуклеусов использовались как небольшие отдельности кремня, так и сколы различной морфологии, обычно массивные в поперечном сечении. В случае изготовления нуклеуса на отдельности сырья, он учитывался в общей категории кареноидных нуклеусов. Если ядрище было изготовлено на сколе, а фронт расщепления ориентирован таким образом, что снятие пластинок велось с вентральной (в редких случаях с дорсальной) поверхности, выбирая полезный объем яд-рища между вентральной и дорсальной плоскостями, то оно определяется как каре-ноидный нуклеус поперечной ориентации (рис. 2, а). Если ядрище изготовлено на сколе, и фронт расщепления ориентирован таким образом, что ударной площадкой служила одна из продольных или поперечных граней скола, а в процессе утилизации выбирался полезный объем ядрища параллельно (либо в субпараллельном направлении) вентральной и дорсальной плоскостям заготовки, то оно определяется как кареноидный нуклеус на сколе продольной ориентации (рис. 2, б, в). Данную подкатегорию нуклеусов отличает ограниченность ширины фронта толщиной заготовки, поэтому выраженность дуги ударной площадки может быть не столь явной. В некоторых случаях представляется сложным типологически разграничить кареноидные нуклеусы на сколах и торцовые клиновидные нуклеусы на сколах для пластинок, однако проблема определения четких критериев их разграничения не входит в задачи данной работы.

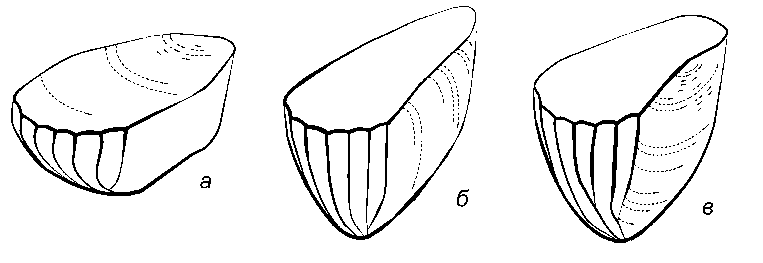

Всего в коллекции культурного слоя 2.1 стоянки Кульбулак было определено 63 ка-реноидных изделия, и на сегодняшний день

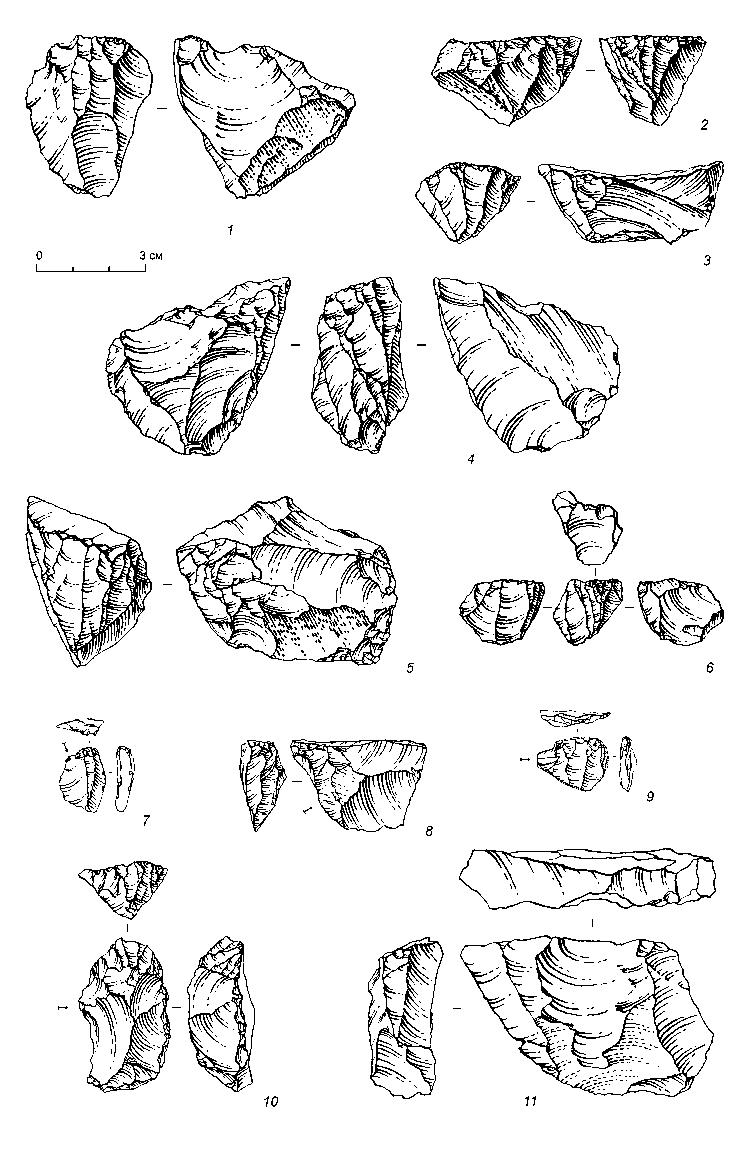

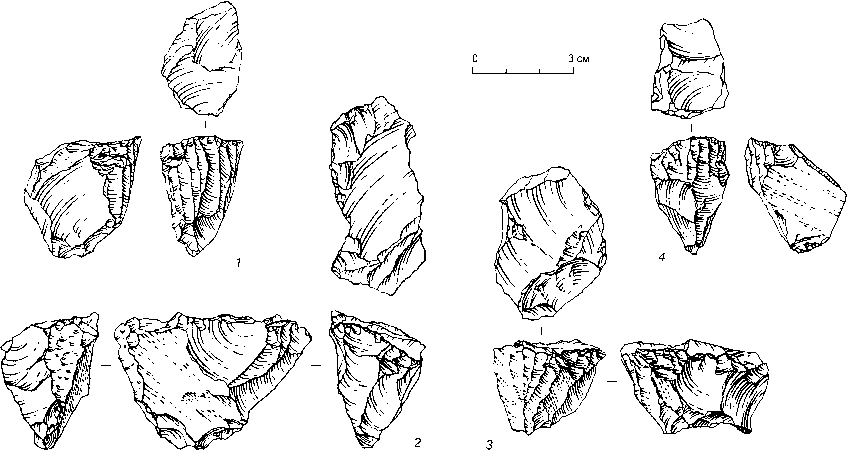

Рис. 1. Характеристики кареноидных нуклеусов: а – изогнутость фронта расщепления в профиль; б – снятия пластинок в плане образуют дугу это наиболее многочисленная коллекция для региона Средней Азии и Казахстана. Комплекс делится на кареноидные ядрища на отдельностях сырья (38 экз., рис. 3, 1–3), кареноидные нуклеусы поперечной ориентации на сколах (18 экз., рис. 3, 4–8) и каре-ноидные нуклеусы продольной ориентации на сколах (7 экз., рис. 3, 9, 10). Следует отметить, что в индустрии слоя 2.1 предпочиталось кремневое сырье (60 экз., или 95,2 %). Резонность такого выбора очевидна, поскольку по своим изотропным свойствам кремень превосходит представленные в коллекции эффузивные породы. Один нуклеус выполнен из экзотического для комплекса сырья – горного хрусталя.

На основе атрибутивного анализа удалось восстановить основные этапы утилизации нуклеусов данной морфологии. Проведенный метрический анализ показал, что предпочитались удлиненные в плане заготовки (81,5 %). Следует принимать во внимание, что мы имеем дело с нуклеусами, утилизация которых была по тем или иным причинам прекращена, поэтому необходимо учитывать, что изначальная толщина нуклеусов в начале расщепления превышала остаточную. В целом, остаточная толщина основной массы заготовок варьирует от 20 до 60 мм, а ширина от 15 до 40 мм. Что касается очертаний заготовок, очевидно, что в индустрии Кульбулака предпочитались изначально треугольные в продольном сечении отдельности кремня, либо сколы.

Обычно до начала расщепления, на узком торце заготовки при помощи ретуши и / или сколов подготавливалось ребро (рис. 4, а). Если же изначальная форма заготовки уже соответствовала необходимым критериям, то такое ребро специально не обрабатывалось. Расщепление начиналось со снятия выделенного ребра в один либо несколько приемов (рис. 4, б, в). О данном этапе процесса расщепления свидетельствует наличие среди продуктов расщепления мелких ре-берчатых и полуреберчатых сколов. Однако точно выявить принадлежность указанных сколов именно к операционной цепочке редукции кареноидных ядрищ без применения аппликативного метода достаточно проблематично. Поэтому явными свидетельствами данного этапа можно считать лишь имеющиеся в коллекции нуклеусы, оформленное ребро на которых не было удалено, возможно, из-за дефектов, возникших в процессе расщепления (рис. 4, 1 , 2 ).

Рис . 2. Кареноидные нуклеусы на сколах: а – кареноидный нуклеус на сколе поперечной ориентации; б, в – кареноидные нуклеусы на сколах продольной ориентации

Рис. 3 . Кареноидные нуклеусы из комплекса слоя 2.1 стоянки Кульбулак (Узбекистан): 1 - 3 - кареноидные нуклеусы; 4 - 8 - кареноидные нуклеусы на сколах поперечной ориентации; 9 , 10 - кареноидные нуклеусы на сколах продольной ориентации

В большинстве случаев оформлялся треугольный фронт скалывания. При этом длина фронта обычно превышала его ширину (в 75 % случаев). Негативы пластинок на фронтах в 57 % случаев располагаются кон-вергентно. Судя по всему, целью производ- ства с таких нуклеусов были пластинки с непрямым профилем и заостренной в плане формы (доля таких заготовок среди целых пластинок с непрямым профилем составляет 20 %). Для поддержания необходимых формы фронта и выпуклости дуги ударной

Рис. 4. Этап инициирования расщепления кареноидных нуклеусов: а - создание ребра; б - реализация ребра; в - продолжение расщепления; 1 - 2 - кареноидные нуклеусы в начальной стадии расщепления с не реализованным ребром

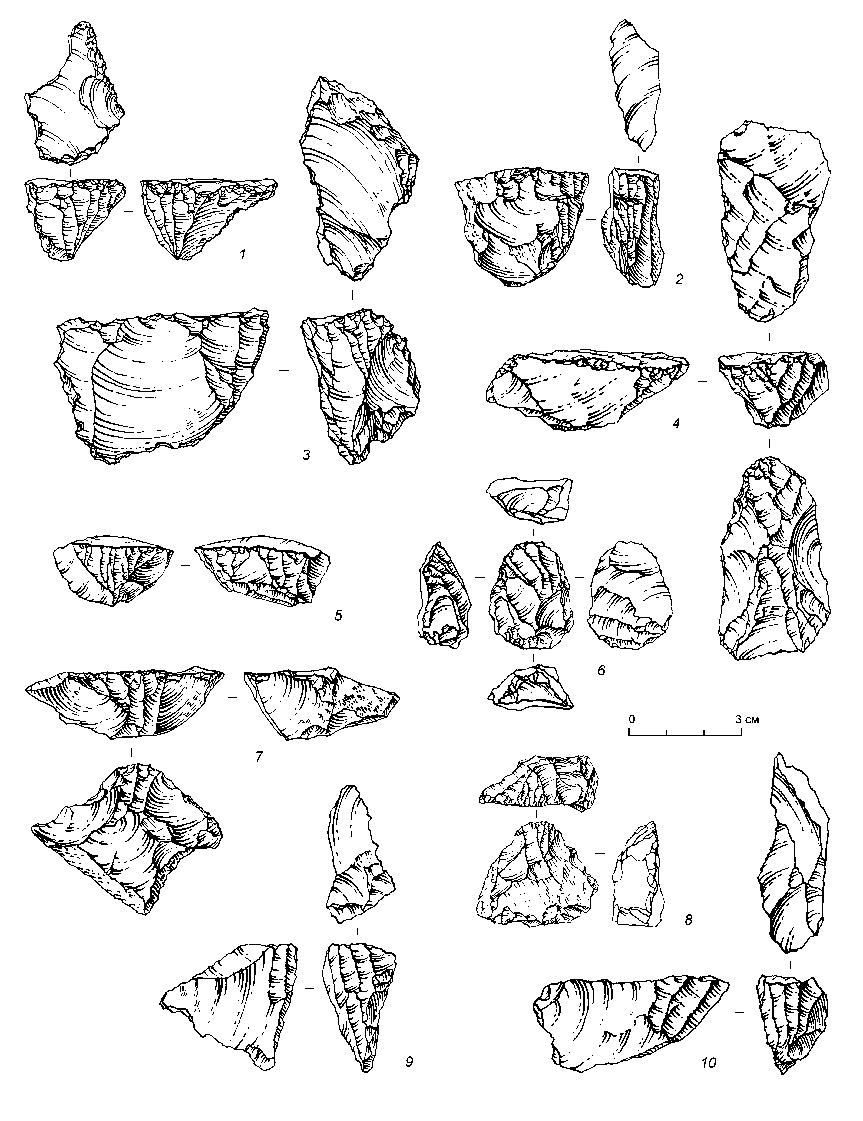

площадки наиболее часто (у 63 % нуклеусов) применялась техника снятия латеральных и фронтально-латеральных сколов: единичный латеральный скол с ударной площадки (рис. 5, а; 6, 1); множественные сколы с ударной площадки (рис. 5, б; 6, 2); единичный скол с базальной части нуклеуса (рис. 5, в; 6, 3); множественные сколы с базальной части нуклеуса и альтернативные сколы с ударной площадки и базальной части нуклеуса (рис. 5, г, д; 6, 4); в тех случаях, когда толщина нуклеуса невелика, то применялись единичные, либо множественные сколы с контрфронта (рис. 5, е, ж; 6, 5, 6). Наиболее часто применялось снятие технических сколов с ударных площадок нукле- усов (85,3 %). Если у нуклеуса оформлялась только одна латераль, то чаще обрабатывалась левая латераль (43 % от общего количества кареноидных нуклеусов). Снятие технических сколов по обеим латералям зафиксировано в 32 % случаев (рис. 6, 10). Следует отметить, что большая часть кареноидных нуклеусов на сколах (6 экз.) продольной ориентации также несут на своих поверхностях латеральные сколы, аналогичные сколам с нуклеусов других модификаций (рис. 6, 11).

Для поддержания килевидной формы нуклеусов также использовались различные подправки базальной части ядрищ: единичный скол подправки с основания нуклеуса

Рис . 5. Варианты латеральных подправок кареноидных нуклеусов: а – единичный скол с ударной площадки; б – множественные сколы с ударной площадки; в – единичный скол с базальной части нуклеуса; г – множественные сколы с базальной части нуклеуса; д – альтернативные сколы с ударной площадки и базальной части нуклеуса; е, ж – сколы с контрфронта нуклеуса

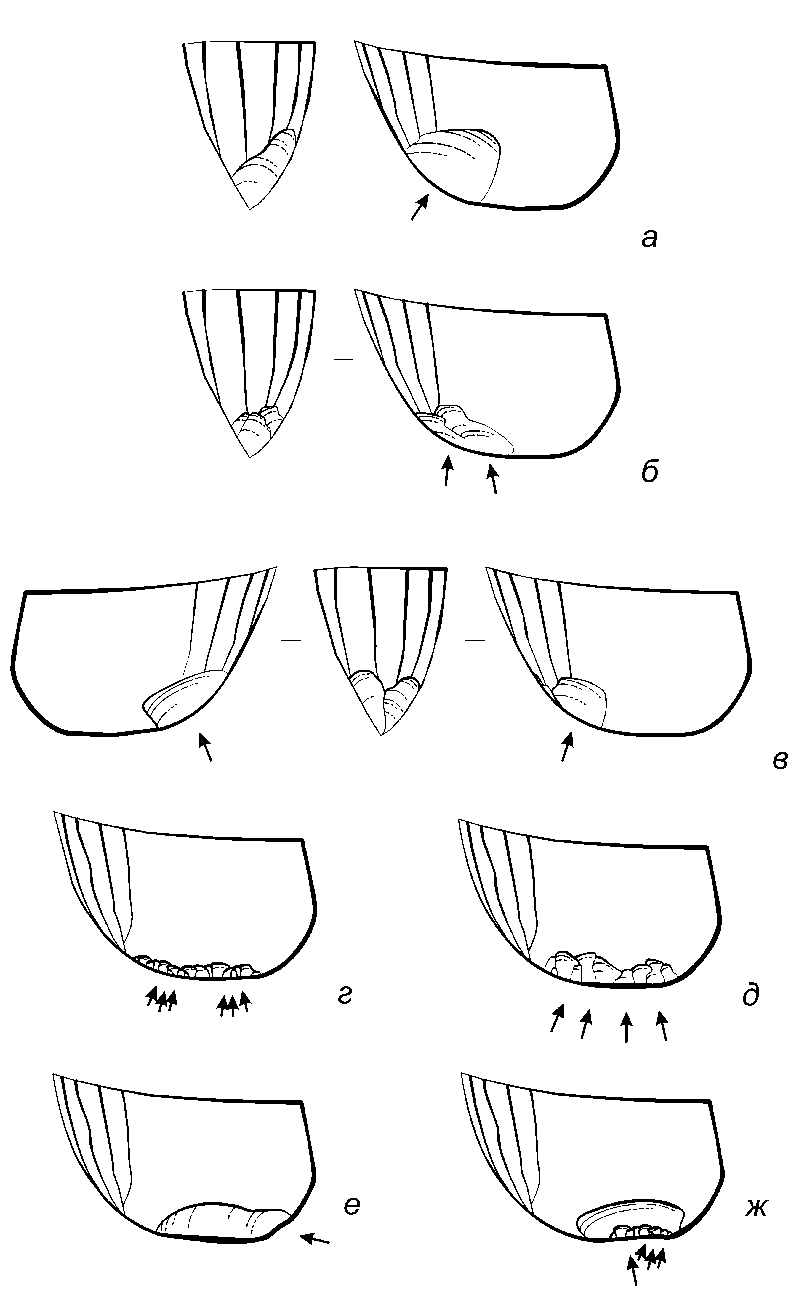

на фронт (рис. 7, а; 6, 1 ); множественные сколы с основания нуклеуса на фронт (рис. 7, б; 6, 4 ); симметричные сколы «от ребра» на фронт (рис. 7, в; 8, 1 ); обработка килевого края ретушью различного типа (рис. 7, г , д; 6, 6 ; 8, 2 , 3 ); скол с контрфронта по килю (рис. 7, е); сочетание сколов подправки и ретуширования (рис. 7, ж; 8, 4 ). Среди имеющихся в коллекции кареноидных нуклеусов подправка отмечена у 30 %. Чаще всего применялись прием ретуширования (8 экз.) и подправки сколами (5 экз.).

Оформление ударной площадки часто зависело от выбранной заготовки. Если ударной площадкой выступала вентральная плоскость скола, то обычно она не подправлялась, и в дальнейшем не отмечалось снятие таблеток (только в двух случаях отмечена модификация ударной площадки плоскими сколами). На кареноидных нуклеусах продольной ориентации на сколах и на кареноидных ядрищах на отдельностях сырья часто отмечается подправка ударной площадки путем снятия таблеток, как с плоскости фронта, так и с плоскости контрфронта (рис. 9, а, б, 1, 2). Для кареноидных нуклеусов продольной ориентации на сколах также отмечен прием первоначальной подправки плоскости ударной площадки серией сколов, которые впоследствии удалялись путем снятия таблетки (рис. 9, 3), что в целом характерно для кареноидных резцов [Le Brun-Ricalens, 2005]. В целом, снятие таблеток зафиксировано у 38 % кареноид-ных ядрищ слоя 2.1 Кульбулака, при этом среди нуклеусов поперечной ориентации на сколах – 5,5 %, продольной ориентации – 50 %, среди кареноидных нуклеусов – 41 %.

Чаще всего расщепление прекращалось без видимых причин. Среди диагностируемых оснований для завершения эксплуатации нуклеусов рассматриваемого типа, следует указать образование заломов на фронте расщепления. В целом, в индустрии в основном представлены ядрища в средней степени сработанности – на фронтах расщепления диагностируется от 4 до 7 негативов пластинчатых снятий (64,6 %). Судя по размерам негативов последних пластинчатых снятий с кареноидных ядрищ, можно заключить, что в основном с них реализовывались мелкие пластинчатые заготовки длиной от 11 до 27 мм и шириной от 3 до 9 мм. Крайние значения ширины укладываются в диапазон от 2 до 12 мм, а длины – от 8 до 35 мм, что говорит о том, что с нуклеусов данного типа снимались как достаточно крупные пластинки, так и крайне миниатюрные микропластины. Сравнение размеров последних пластинчатых снятий у нуклеусов, оставленных на начальном, среднем и заключительном этапах утилизации, не показали сколько-нибудь значительных отличий от описанной системы, поэтому можно предположить, что пластинки указанных метрических параметров являлись основными желаемыми заготовками, получавшимися с ядрищ рассматриваемого типа.

Результаты наблюдений показали, что кареноидные нуклеусы всех типов в иссле- дуемой индустрии, вероятнее всего, принадлежат к одной редукционной последовательности. Различия в их морфологии в большой степени продиктованы типом заго- товки. Также от типа заготовки и ее формы зависело применение определенных типов подправок, но в основной своей массе подправки идентичны для ядрищ на разных

Рис . 6. Варианты латеральных подправок каренодидных нуклеусов в комплексе слоя 2.1 стоянки Кульбулак, латеральные технические сколы кареноидных нуклеусов: 1 – подправка кареноидного нуклеуса единичным сколом с ударной площадки; 2 – множественными сколами с ударной площадки; 3 – единичным сколом с базальной части нуклеуса; 4 – множественными сколами с базального основания нуклеуса и альтернативными сколами с ударной площадки и базальной части ядрища; 5 , 6 – сколами с контрфронта нуклеуса; 7 – 9 – латеральные технические сколы с кареноидных нуклеусов; 10 – подправка нуклеуса по обеим латералям; 11 – латеральная подправка карено-идного нуклеуса продольной ориентации

Рис. 7. Варианты подправок базальной части кареноидных ядрищ: а - единичный скол подправки с основания ядрища на фронт; б - множественные сколы с основания нуклеуса на фронт; в - симметричные сколы «от ребра» на фронт; г, д - ретушь и сколы различных модификаций; е - скол с контрфронта по килю; ж - сочетание скола и ретуширования

Рис . 8. Варианты подправок базальной части кареноидных ядрищ в комплексе слоя 2.1 стоянки Кульбулак: 1 – подправка базальной части нуклеуса симметричными сколами «от ребра» на фронт; 2 , 3 – подправка ретушью и сколами различных модификаций; 4 – подправка сколом с базальной части в сочетании с ретушированием

Рис. 9. Варианты снятия таблеток с кареноидных нуклеусов: а – с фронта; б – с контрфронта. Таблетки из комплекса слоя 2.1 стоянки Кульбулак: 1 – с фронта; 2 – с контрфронта; 3 – кареноидный нуклеус продольной ориентации с подправленной площадкой заготовках. Специфичный тип первоначального оформления плоскости ударной площадки зафиксирован только для кареноид-ных ядрищ продольной ориентации на сколах.

Присутствие кареноидных изделий в палеолитических индустриях Средней Азии отмечается не только в комплексе стоянки Кульбулак. Они также отмечены в наборах артефактов культурных слоев 3, 2 и 1 стоянки Шугноу [Ранов, 1973] и стоянки Харкуш [Филимонова, 1991] (Таджикистан). Причем, по нашим предварительным оценкам, кареноидное расщепление в индустрии слоя 1 стоянки Шугноу даже доминирует над остальными способами получения пластинчатых заготовок. В непосредственной близости от Кульбулака, на недавно обнаруженной стоянке Додекатым-2 также отмечается наличие кареноидных нуклеусов в комплексах культуросодержащих слоев, причем наиболее заметную роль они играют в наборе артефактов нижнего культурного слоя 5. По своим технико-типологическим параметрам кареноидные нуклеусы из индустрии слоя 5 стоянки Додекатым-2 идентичны кареноидным нуклеусам из комплекса слоя 2.1 стоянки Кульбулак [Кривошапкин и др., 2009]. Судя по опубликованным иллюстрациям, кареноидные нуклеусы присутствуют в индустриях Самаркандской стоянки (Узбекистан), стоянки Майбулак и стоянки им. Ч. Валиханова (Казахстан) [Коробкова, Джуракулов, 2000; Таймагамбетов, Ожерельев, 2009; Таймагамбетов, 1990]. Необходимо отметить, что во всех случаях, кареноидные изделия на стоянках Средней Азии и Казахстана обнаружены только в верхнепалеолитическом контексте.

Проведенная нами технико-типологическая классификация кареноидных изделий позволила сделать следующие выводы. Во-первых, стало очевидным, что данная категория изделий является характерным типом для верхнепалеолитических комплексов Средней Азии. Во-вторых, кареноидные нуклеусы являются специфическими типами ядрищ для производства мелких пластинчатых заготовок с изогнутыми и закрученными профилями, которые впоследствии могли являться элементами вкладышевых орудий. В-третьих, кареноидные предметы имеют четкие технологические и морфологические критерии, позволяющие отделить их от типологически близких групп изделий

(например, торцовые клиновидные нуклеусы).

THE CARINARED PIESES OF KULBULAK PALEOLITHIC SITE: TECHNOLOGICAL AND TYPOLOGYCAL CLASSIFICATION