Карстовые пещеры как источник психрофильных штаммов для ферментативной переработки сырья зерноперерабатывающей и плодоовощной отрасли и повышения пищевой биологической ценности продукции

Автор: Хижняк С.В., Илиенц И.Р., Рубчевская Л.П., Меняйло Л.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена оценке потенциала карстовых пещер как источника штаммов для пищевой биотехнологии. Показано, что микромицеты холодных карстовых пещер являются психрофилами и могут служить продуцентами ферментов для низкотемпературной переработки сырья в пищевой промышленности.

Психрофильные ферменты, психрофильные грибы, карстовые пещеры, пищевая биотехнология, низкотемпературная биотехнология

Короткий адрес: https://sciup.org/14082424

IDR: 14082424 | УДК: 602.3:579.8

Текст научной статьи Карстовые пещеры как источник психрофильных штаммов для ферментативной переработки сырья зерноперерабатывающей и плодоовощной отрасли и повышения пищевой биологической ценности продукции

В последние годы в мире наблюдается всплеск интереса к ферментам, продуцируемым психрофиль-ными и психротолерантными микроорганизмами. В числе прочего, авторы отмечают большой потенциал низкотемпературных ферментов в хлебопечении, пивоварении и виноделии, в экстрагировании и ректификации соков и в других отраслях, связанных с переработкой пищевого сырья растительного и животного происхождения [1, ,5,7,8,11]. В качестве главных источников продуцентов подобных ферментов рассматриваются Антарктика и высокогорье [2,4,6,12,13].

Настоящая работа посвящена оценке возможности использования карстовых пещер в качестве доступного источника психрофильных штаммов, представляющих интерес с точки зрения пищевой и перерабатывающей промышленности.

Объекты и методы. Объектами исследования служили микромицеты, выделенные С.В. Хижняком и И.Р. Илиенц из пещер Средней Сибири и пещеры Сарма (Западный Кавказ). Влияние температуры на скорости роста изучали методом микрокультур на агаровых слайдах в диапазоне температур от +4 до +37°С. В качестве показателей учитывали лаг-фазу, всхожесть и динамику прорастания спор, динамику роста мицелия, динамику закладки новых точек роста, коэффициенты ветвления, способность к образованию репродуктивных структур. Способность к образованию внеклеточных амилаз определяли на минеральной среде с крахмалом в качестве единственного источника углерода, гидролиз крахмала определяли йодной реакцией. Способность к образованию внеклеточных протеаз определяли по разжижению желатина.

Результаты и их обсуждение. Выделенные из пещер Красноярского края психрофильные и психро-толерантные микромицеты представлены главным образом р.р. Chrysosporium и Mucor , обнаружены также представители р.р. Penicillium , Paecilomyces , Verticillium , Doratomyces . Среди психрофильной и психротоле-рантной микобиоты пещеры Сарма преобладают представители р. Mucor , выявлены также представители р.р. Penicillium , Fusarium и неидентифицированные мицелиальные и диморфные грибы.

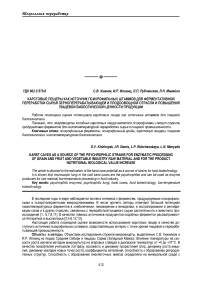

Температурный оптимум роста выделенных изолятов варьирует в пределах +17...+24ºС, максимальная температура – в пределах +22...+28ºС. Это в целом соответствует температурным характеристикам пси-хрофильных микромицетов, выделяемым из антарктических и высокогорных почв, и подтверждает возможность использования пещер в качестве альтернативного источника штаммов для низкотемпературной биотехнологии. Типичная кинетика роста пещерных изолятов при разных температурах в сравнении с мезофильными грибами, выделенными из почв региона, показана на рисунках 1 и 2. Максимальные скорости роста при температурах +4..+8ºС наблюдаются у представителей отдела Zygomycota (1,6–25 мкм в час в пересчёте на 1 точку роста в экспоненциальной фазе). Для представителей отделов Ascomycota и Deuteromycota этот показатель варьирует от 0,8 до 1,6 мкм в час.

В целом между автохтонными изолятами, выделенными из пещер Сибири и из пещеры Сарма, не обнаружено принципиальных различий по кинетике роста на разных температурах, что можно объяснить близкими температурными характеристиками указанных пещер, а также близким таксономическим составом изо-лятов.

Рис. 1. Типичная динамика роста роста психрофильных и мезофильных грибов при разных температурах на примере изолятов р. Mucor: G-5.1 – психрофильный изолят из пещеры Женевская, M-1 – мезофильный изолят из почвы ОПХ «Минино». По оси абсцисс – время (час), по оси ординат – длина мицелия (мкм на 1 ростовую трубку). Правые графики – зависимость логарифма длины мицелия от времени в экспоненциальной фазе роста

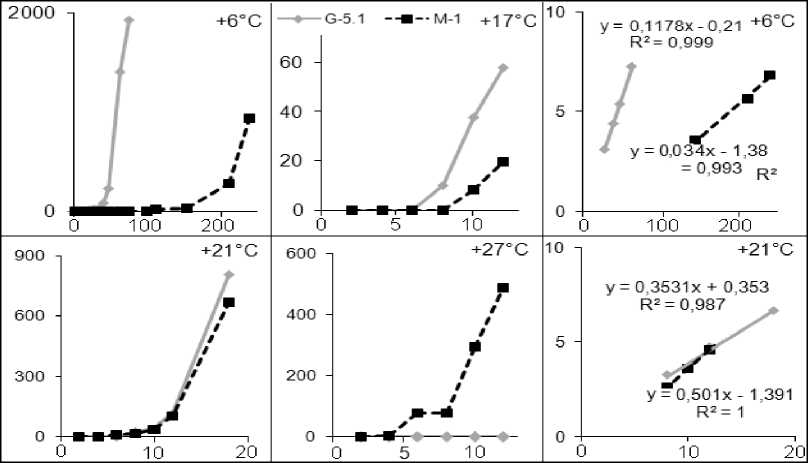

При температуре, близкой к естественной температуре пещер (+4ºС), время прорастания спор пси-хрофильных изолятов в 5–40 раз меньше, чем время прорастания спор мезофильных почвенных грибов, способных к росту при низкой температуре. Различия обусловлены главным образом существенно более длинной лаг-фазой у мезофильных грибов, составляющей в среднем более ста часов против 5–15 ч у пси-хрофильных изолятов, а также более дружным прорастанием спор у психрофильных изолятов при низкой температуре. При температуре +17...+21ºC лаг-фаза у психрофильных и мезофильных изолятов практически сравнивается, однако при данных температурах для психрофилов характерно более дружное прорастание спор, что находит отражение в более высоких углах наклона соответствующих линий регрессии.

Рис. 2. Динамика прорастания спор у психрофильных и мезофильных грибов при разной температуре на примере изолятов G-5.1 и M-1. По оси абсцисс – время (час), по оси ординат – % проросших спор

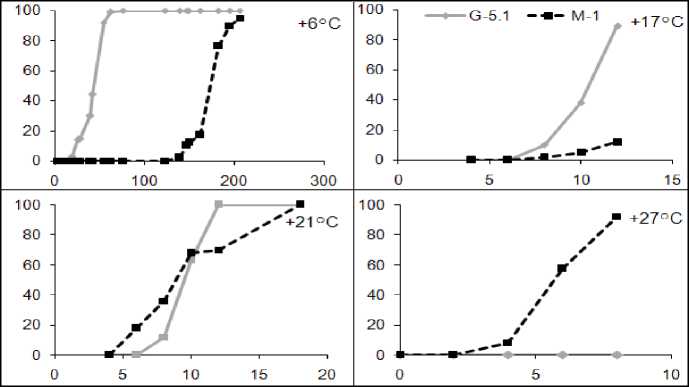

Статистически значимое (p<0,01) большинство изолятов, выделенных из сибирских пещер, образуют внеклеточные протеазы и амилазы и только 7% не обладают данными ферментами (рис. 3). По мере снижения температурного оптимума наблюдается закономерное (p<0,05) увеличение доли изолятов, не обладающих амилазной и протеазной активностью. Можно предположить, что в связи с олиготрофностью пещерных местообитаний, часть микромицетов в процессе адаптации к условиям пещер начинает постепенно переходить к использованию альтернативных субстратов, не требующих наличия амило- и протеолитических ферментов. Тем не менее, даже в группе с минимальными температурными оптимумами доля изолятов, способных к синтезу амилолитических и/или протеолитических ферментов, составляет 78 %.

шоляты, обладающие протеолитической и амилолитической активностью шоляты, обладающие протеолитической активностью шоляты, обладающие амилолитической активностью шоляты, не обладающие ни протеолитической, ни амилолитической активностью

Рис. 3. Распределение пещерных микромицетов по способности к образованию амилолитических и протеолитических ферментов

Между представителями разных таксономических групп выявлены статистически значимые (p<0,01) различия по встречаемости амилолитических и протеолитических изолятов. Так, среди представителей отд.

Zygomycota чаще встречаются амилолитические изоляты, не обладающие протеолитической активностью, а среди представителей отд. Ascomycota и Deuteromycota – изоляты, способные одновременно к синтезу и амилаз, и протеаз.

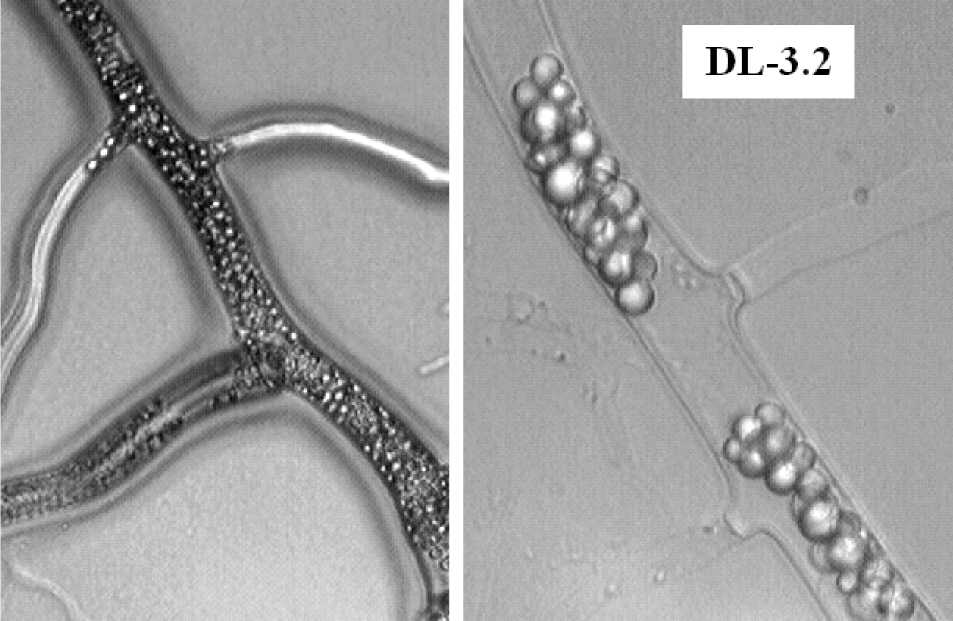

Интересной с практической точки зрения особенностью ряда пещерных изолятов является накопление жироподобных веществ. Так, в гифах выделенного в пещере Ледяная психрофильного штамма DL-3.2 накапливаются липиды в количестве до 50–60 % от абсолютно сухого веса (рис. 4). Аналогичное накопление внутриклеточных липидов отмечено и для ряда других пещерных изолятов.

Известно, что для психрофильных микроорганизмов характерно высокое содержание в липидах поли-ненасыщенных жирных кислот. В настоящее время подобные микроорганизмы рассматриваются как потенциальный источник ненасыщенных жирных кислот для пищевой и фармацевтической промышленности [9, 10]. В этой связи психрофильные микромицеты карстовых пещер могут представлять интерес не только как продуценты ферментов для низкотемпературных биотехнологических процессов, но и как возможный источник биологически ценных липидов.

DL-3.2

Рис.4. Липидные включения в гифах пещерного изолята DL-3.2

Выводы

-

1. В карстовых пещерах Сибири и Западного Кавказа присутствует богатая в таксономическом отношении психрофильная микобиота, представляющая интерес в качестве продуцентов ферментов для низкотемпературных процессов в пищевой и перерабатывающей промышленности.

-

2. Наибольшая встречаемость штаммов, способных к образованию внеклеточных гидролаз, характерна для представителей отделов Ascomycota и Deuteromycota.

-

3. Некоторые изоляты микромицетов, выделенные из карстовых пещер, могут служить потенциальным источником полиненасыщенных жирных кислот для пищевой промышленности.